【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「献呈」:特徴と演奏のヒント

► はじめに

シューマンの「献呈(Widmung)」といえば、多くの方はリストによる華麗な編曲版を思い浮かべるでしょう。しかし、この楽曲には他にも貴重な編曲版が存在します。それは、原曲を捧げられた当のクララ・シューマン自身による編曲です。リスト版が技巧的な華やかさを追求したのに対し、クララ版は原曲の純粋な美しさを最大限に尊重したアプローチを取っています。

本記事では、クララ編「献呈」の特徴と演奏のポイントを、原曲との比較を交えながら詳しく解説します。

► 前提知識

‣ 原曲「献呈」の基本情報

シューマン「ミルテの花 Op.25 より 第1曲 献呈」(原曲の歌曲)

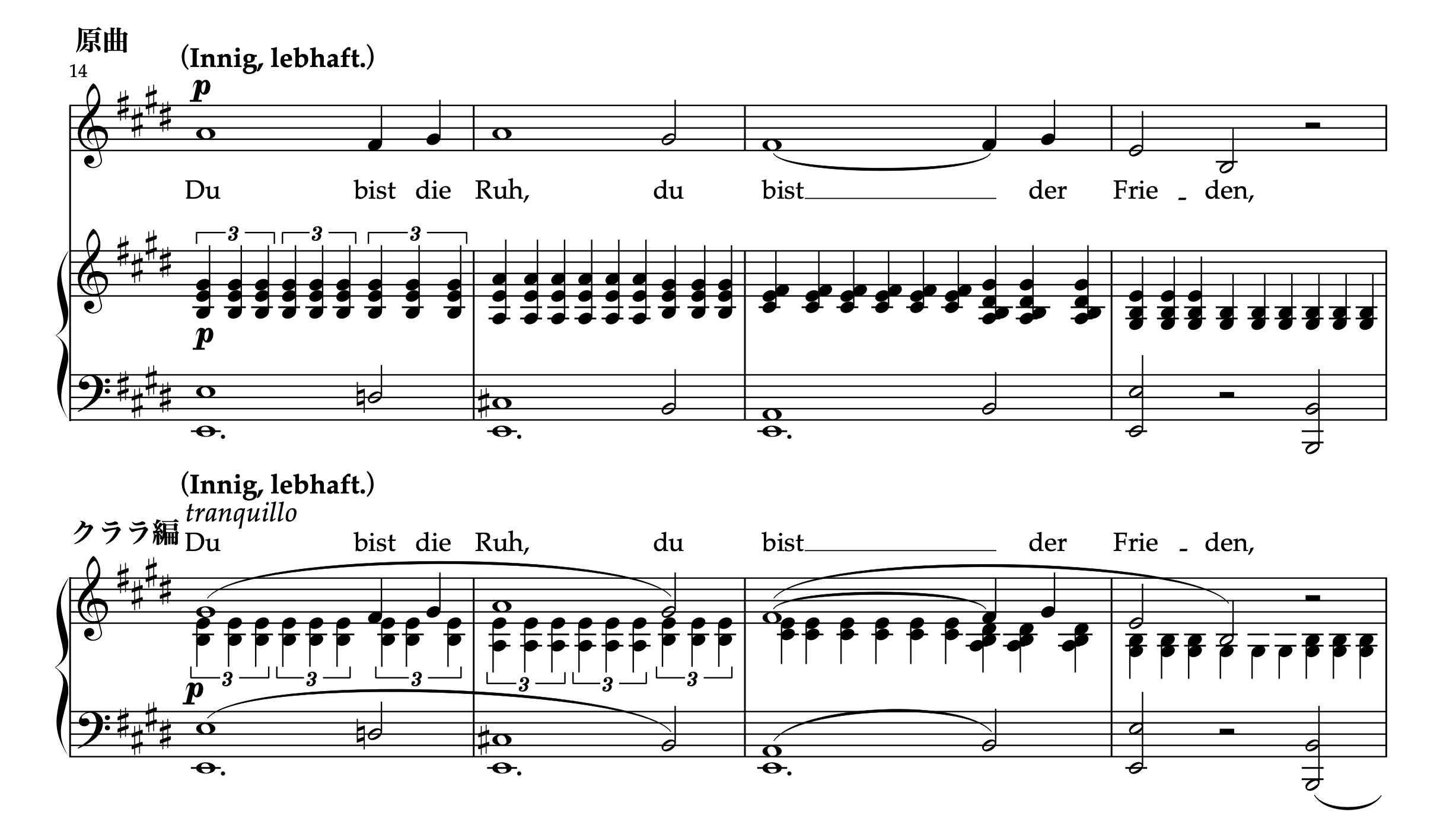

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

作曲年:1840年

演奏時間:約2分

歌詞:フリードリヒ・リュッケルトによる詩

内容:愛する人を自分の世界のすべて、魂と安らぎ、そして人生の価値を高める「エンジェル」として崇め、その愛にすべてを捧げる熱烈な愛の賛歌

ロベルト・シューマンが作曲した歌曲集「ミルテの花」の第1曲として知られる「献呈」。この楽曲は、シューマンがクララとの結婚時に彼女に捧げた特別な作品です。

‣ クララ・シューマンについて

クララ・シューマン(1819-1896)

・19世紀を代表する女性ピアニスト・作曲家

・ロベルト・シューマンの妻(1840年結婚)

・優れた音楽編集者としても活動

クララの父フリードリヒ・ヴィークは、皮肉にもロベルト・シューマンの師匠でありながら、二人の結婚には強く反対していました。様々な困難を乗り越えて1840年に結婚を果たした二人の愛の物語は、音楽史上美しいエピソードの一つとして語り継がれています。

クララは演奏家としてだけでなく、ロベルトの作品の編集者としても重要な役割を果たしており、彼女が編集した楽譜は今日でも重要な資料として扱われています。

‣ 映画「愛の調べ」のエピソード

1947年のアメリカ映画「愛の調べ(Song of Love)」では、シューマン夫妻とブラームスの関係が描かれています。作品中で印象的なのは、リストが技巧的な「献呈」を演奏した後、クララが自分の編曲版を弾きながら次のように語る場面です:

この言葉は、クララ編「献呈」の本質を完璧に表現しています。技巧ではなく、純粋な愛の表現を重視したクララのアプローチが見事に描写されているのです。

この映画については以下のレビュー記事を公開しているので、あわせて参考にしてください。

【ピアノ】映画「愛の調べ」レビュー:ピアノ的視点から見た魅力と楽曲の使われ方

► クララ編「献呈」の特徴

クララ編の最大の特徴は、原曲への絶対的な尊重です。シューマンの歌曲のピアノ伴奏部分を基本とし、そこに歌のメロディを重ねる際に必要最小限の調整のみを行っています。

難易度としては、ツェルニー30番後半程度から挑戦できるでしょう。

以下、曲頭・中間部・曲尾の3箇所を例に、原曲と比較しながら解説します。

‣ 1-3小節を例に

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

譜例を見るとクララ編にも歌詞が書かれていることが分かるでしょう。これはクララが実際に楽譜に添えたものです。原曲のサイズやリズムを尊重するのが前提で着手していることのあらわれです。

デュラン版など一部の楽譜では省略されています。

【主な変更点】

原曲にある2小節目の付点がなくなっている

クララ編では付点のリズムを省略してメロディのリズムを残しています。ちなみに、リスト編ではメロディのリズムを変更して付点のリズムを残しています。

3小節目で右手パートの伴奏が間引かれている

メロディがC音で伸びているため、伴奏部分で同じC音を使わないように避けたと考えられます。

これらの変更は、メロディの明確性と演奏の実用性を両立させる工夫と言えます。

‣ 14-17小節を例に

譜例(14-17小節)

ここでは、原曲の伴奏パートでも歌のメロディをなぞっています。しかし、連打になっているので、それを通常のメロディの音価に変更されています。また、クララ編では「tranquillo(静かに、穏やかに)」という用語が付け加えられて、場面の印象をより強調していることにも着目しましょう。

‣ 41-44小節を例に

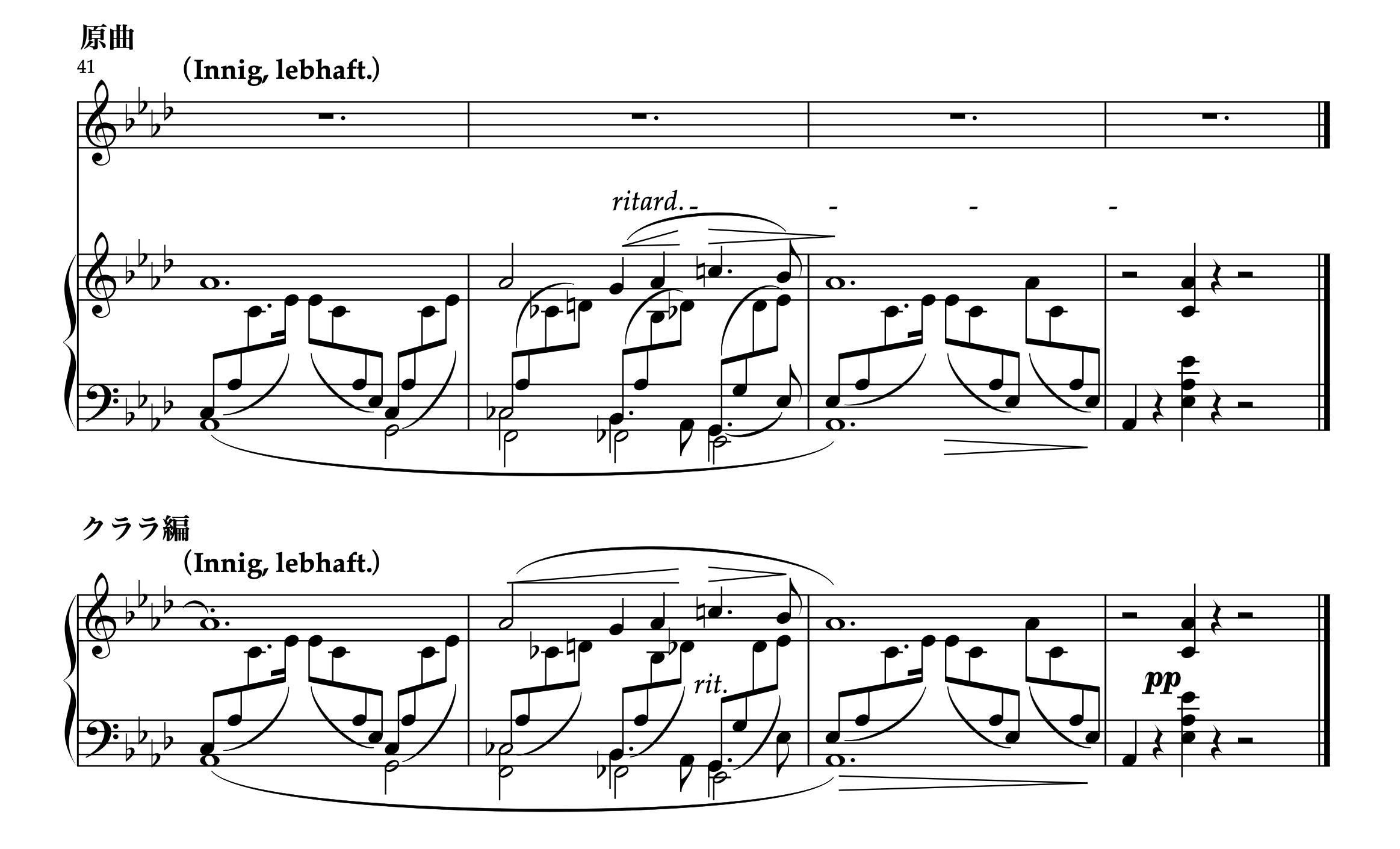

譜例(曲尾)

原曲と同じ音程・リズムを維持しながら、以下の微調整を施しています:

・ritardandoの開始位置の調整

・ダイナミクス記号(松葉や pp )の配置変更

・スラーの開始点の調整

► 演奏上の注意点

‣ 18小節目の難易度を下げる方法

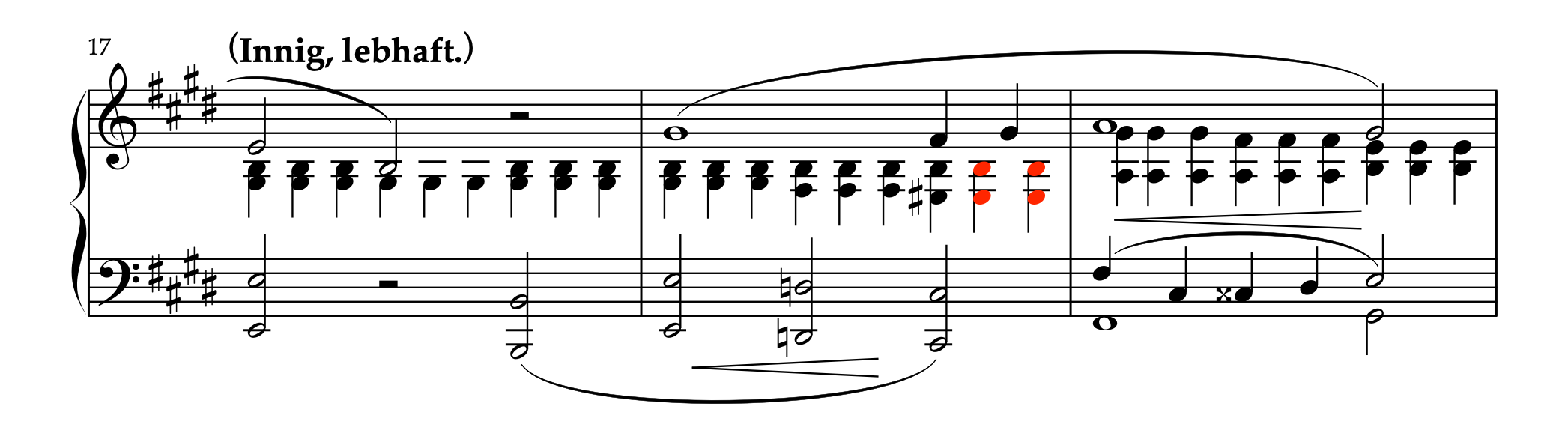

譜例(17-19小節)

問題点:レッドで示した音符から次の手の位置への移動が大きく、ミスや音色の不統一が生じやすい

解決策:レッド音符を「左手で取る」ことで、音楽的な流れを保つ

‣ 43-44小節の表現のヒント

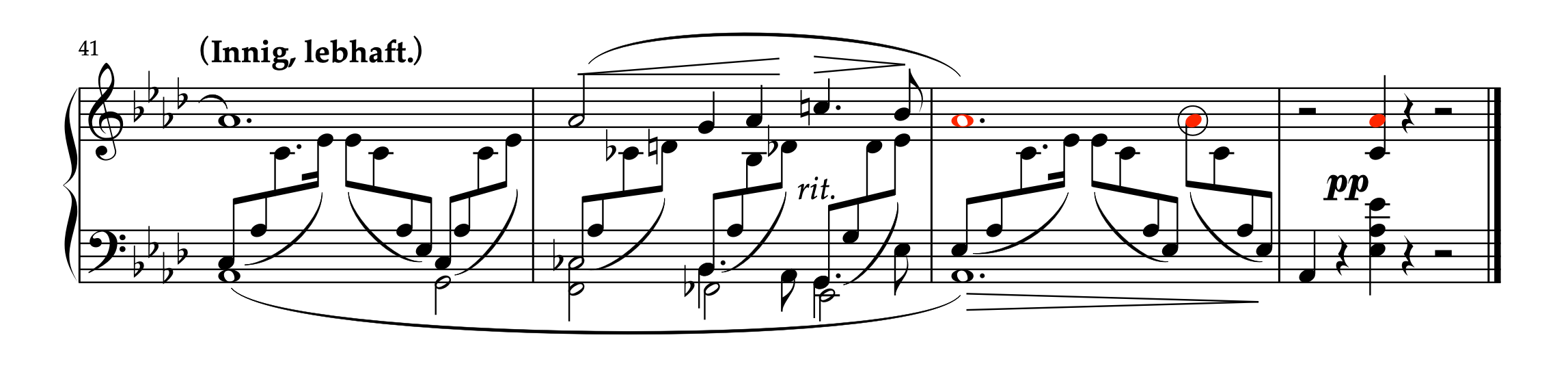

譜例(41-44小節)

43-44小節では、レッド音符で示したようにトップノートのAs音が、同じ高さで3回鳴り響きます。これらをすべて異なるAsにしてください。

特に、丸印で示したAs音はメロディではないので触って通り過ぎるだけにし、大きくならないように打鍵速度をコントロールしましょう。

‣ その他の演奏注意点

・最初の5小節間が一番難しいので、まず片手のみを暗譜してしまう

・14小節目からは、音楽が縦割りにならないように、大きなフレーズと横の流れを意識する

・そこからは、伴奏部の音の欠けが目立ちやすいので、初めのうちは少し大きめに音を出してさらってみる

・原曲の歌詞の意味を理解しておき、その意味のカタマリの中でフレーズを途切れさせない

► 楽譜情報

以下の楽譜集には「献呈」をはじめ、クララが編曲したロベルトの歌曲が網羅的に収載されています。歴史的価値と実用性を兼ね備えた貴重な資料です。

・クララによるシューマン歌曲のピアノソロ編曲集 30 Lieder und Gesange fur Klavier

|

|

► リスト編との比較考察

| 観点 | クララ編 | リスト編 |

|---|---|---|

| 基本方針 | 原曲の忠実な再現 | 華麗な技巧的変奏 |

| 難易度 | ツェルニー30番後半程度〜 | ツェルニー40番後半程度〜 |

| 表現の焦点 | 純粋な愛の表現 | 圧倒的な感情表現 |

| 演奏時間 | 約2分(原曲同様) | 約4分 |

► 終わりに

原曲を尊重しながらもピアノ独奏として自然に演奏できるよう配慮されたクララ編は、楽曲背景も含めて、重要な編曲作品と言えるでしょう。

リスト編の華麗さも魅力的ですが、一度はクララ編にも挑戦してみてください。そこには、装飾を排した純粋な愛の音楽があります。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2daee609.28c43eaa.2daee60a.a56f25f8/?me_id=1304160&item_id=10070138&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fpianogakufu%2Fproduct_img%2F27328.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント