【ピアノ】シューマン「春の歌」における限られた書法とその構造的関連性の分析

► はじめに

楽曲分析において、「その楽曲の中で限られた場所にしか現れない書法」にも、作曲家の意図や楽曲の構造を理解するための重要な鍵が隠されていることがあります。

本記事では、シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-15 春の歌」を例に、そういった「限られた書法」に着目した分析をしていきます。

► 限られた書法とは何か

ここで言う「限られた書法」とは、楽曲全体を通して数箇所にしか現れない書法のことを指します。これは通常、楽曲の中で特別な意味を持つ箇所や、構造的に重要な部分を強調するために意図的に用いられます。

限られた書法を見つけ出し、その意味を考察することで、楽曲理解を深めるヒントにすることができるでしょう。

► 実例分析

‣「春の歌」における限られた書法の発見

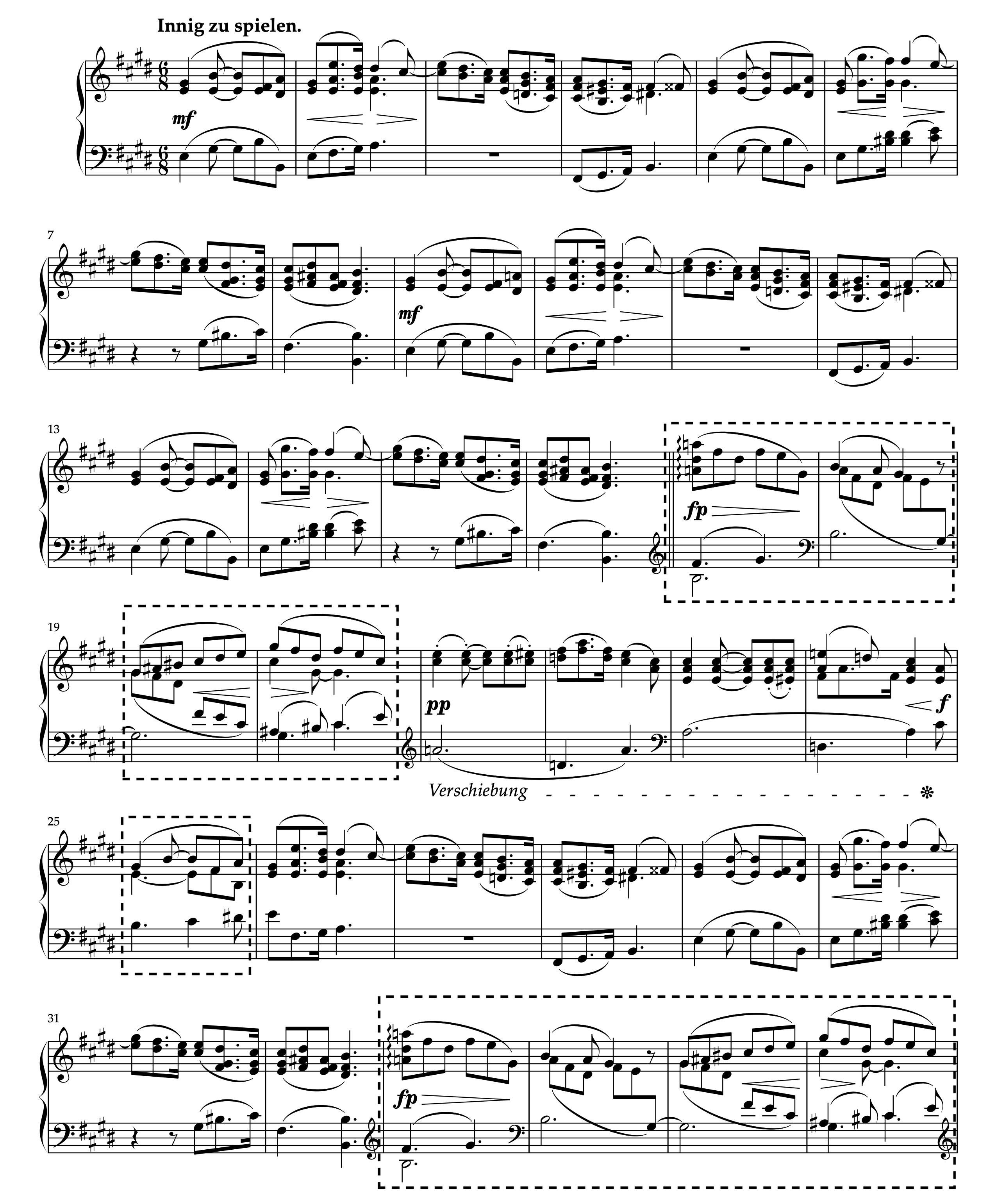

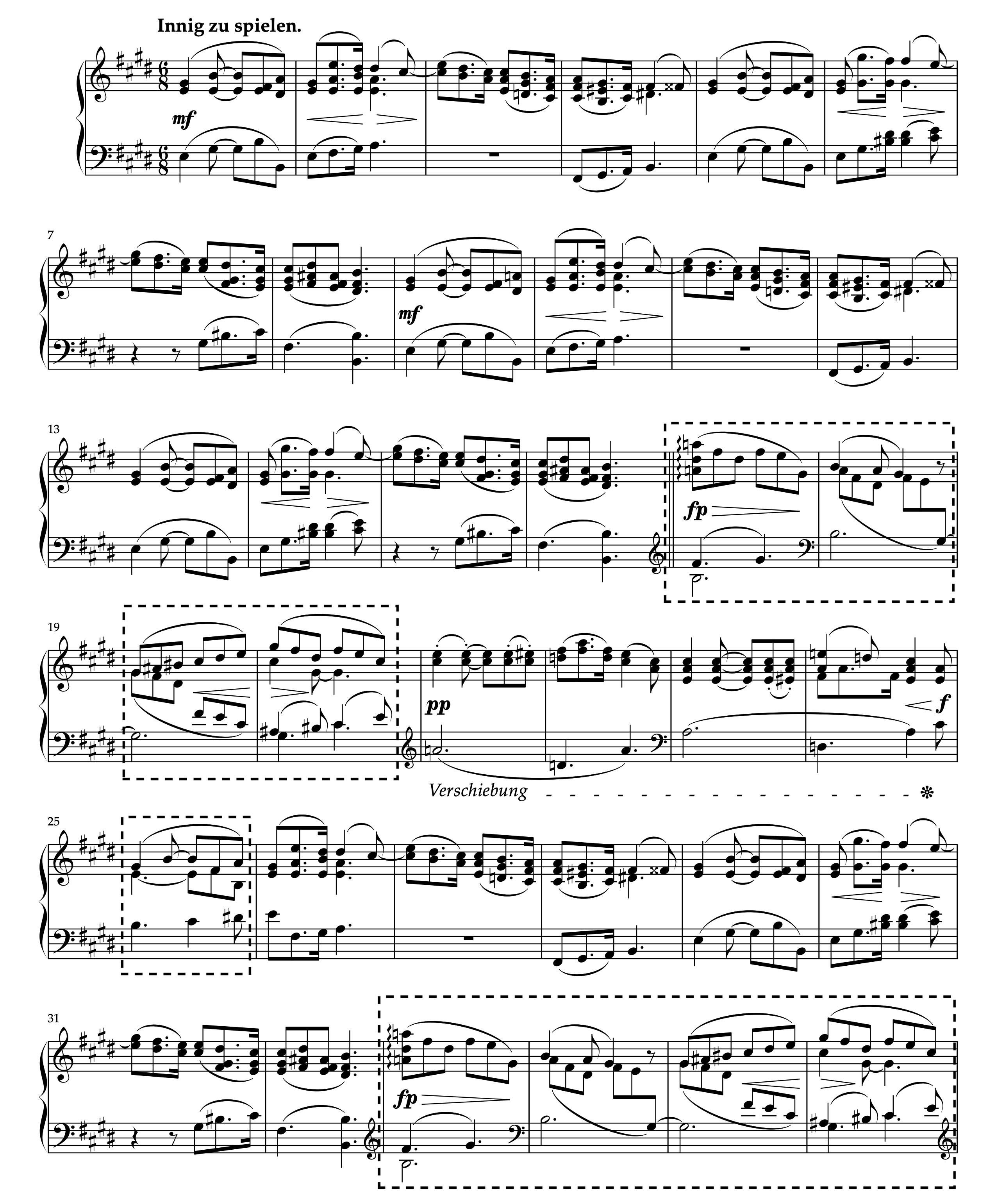

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-15 春の歌」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

この楽曲の大部分では、メロディに対して下ぶら下げの団子和音が付き、左手パートも右手パートと同じリズム(リズミックユニゾン)で動くという書法が支配的です。つまり、全てのパートが同じリズムで動き、垂直的な和音の連続として音楽が進行します。

楽譜を詳しく見ていくと、一部の小節において上述の主要な書法とは異なる特殊な書き方がされていることが分かります。点線で囲んだ部分であり、具体的には:

・17-20小節

・25小節目

・33-36小節

・41小節目

・43小節目

これらの箇所では、各声部が独立的に動いており、複数の独立した動きが組み合わさった結果として和音を形成しているという特徴があります。これは主要な書法(全声部が同じリズムで動く垂直的な和音進行)とは異なるアプローチです。

‣ 限られた書法と楽曲構造の関連性

(再掲)

この限られた書法が現れる箇所を詳しく分析すると、楽曲の構造との密接な関連が見えてきます:

1. セクションの開始点としての機能

・17-20小節:楽曲の最初のAセクション(1-16小節)に続く新しいBセクションの開始点

・25小節目:Aセクション再現の開始点

・33-36小節:Bセクション再現の開始点

・41小節目:最終セクションの開始点

各声部が独立した動きをする書法が、常に新しいセクションの開始点に配置されているのは偶然ではありません。シューマンは意図的にこの書法を用いて、楽曲の構造的転換点を強調していると考えられます。

2. エンディングの予告としての機能

43小節目:この箇所は17小節目や33小節目と似た音楽的内容を持ちますが、ここから楽曲の締めくくりのためのエンディング部分が始まると解釈することもできるでしょう。26-27小節の繋ぎ部分と比較すると43小節目から変化が始まっており、この変化の起点を示しています。

► 他の楽曲への応用

この「限られた書法に着目する」という分析手法は、シューマンの「春の歌」だけでなく、あらゆる楽曲の分析に応用できます:

1. まず楽曲全体で最も多く使われている書法(主要な書法)を特定する

2. 主要な書法とは異なる、限られた箇所でのみ使用される書法を見つける

3. その限られた書法が楽曲のどのような構造的ポイントに配置されているかを分析する

4. 構造面以外にもその書法が示している内容があるかどうかを分析する

5. その結果から作曲家の意図を推測する

► まとめ

シューマンの「春の歌」を分析することで、「限られた書法」が楽曲の構造と密接に関連していることが明らかになりました。

「限られた書法に目をつける」という分析アプローチは、楽曲理解を深めるための有効なツールです。主要な書法から逸脱する箇所を見つけ、その意味を考察することで、作曲家の意図をより深く理解することができるでしょう。楽曲分析においては、「何が多いか」だけでなく「何が少ないか」にも注目するのがポイントです。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

コメント