【ピアノ】楽譜の「ウラ」を読み解く譜読みの技術と心構え

► はじめに

楽譜というツールは便利なものですが、完璧ではなく、作曲家の意図を完全に伝えることはできません。本記事では、楽譜の背後にある世界、そして深い音楽表現へと導く「譜読み」の技術と心構えについて解説します。

► A. 楽譜の基本的理解

‣ 1. 楽譜の不完全さを理解する

譜読みに鋭くなるためには、「楽譜(五線記譜)というものの不完全さ」を知る必要があります。

「音程」や「リズム」は比較的書き表せます。「民族音楽のナマリ」や「極度のルバート」などは楽譜にすることが困難ですが、一般的なクラシック作品に出てくる内容であれば、作曲家が思っていたであろうリズムが我々にも伝わってきます。

では、楽譜に表しにくい要素は何でしょうか。

いくつかありますが、代表的なものは「音色」です。「音色」について楽譜(五線記譜)は強くありません。

現代曲の場合は、楽譜に「言葉」で音色についての指示が書き込まれている場合もあります。しかし、近現代以前の作曲家による作品ではあまり見られません。

指示がない作品の場合は:

・速度標語

・発想標語

・強弱記号

・各種ペダリング指示

・使われている音型

これらのような通常の書き込みや記譜から求められている音楽を読み取り、それらを参考に音色を判断していくことになります。

例えば、ダンパーペダルの指示があるのに、音符にはスタッカートがついている場合であれば、「空間的な音色が欲しいのだろうな」などと予想はつくでしょう。しかし、音程やリズムの指示に比べたら非常に曖昧なものです。

ピアニストの演奏を聴く時も、アゴーギクなどを参考にするだけでなく、「ある部分で、どんな音色を使っているか」という視点をもって聴くようにすると、良い学習ができるでしょう。

いずれにしても、「どんな音色で弾くか」ということに関して我々は非常に疎くなりがちだということを知るのが音色に気が向くようになるための第一歩です。

このようにして、まずは「楽譜(五線記譜)というものの不完全さ」を知ることで:

・譜読みで何を読み取ればいいのか

・何を解釈に任せればいいのか

などといったことに鋭くなります。

‣ 2. 楽譜は飾り付けされていないクリスマスツリー

・楽譜はレシピ

・楽譜は案内図

などとあらゆる表現が用いられますが、さらに付け足すとしたら、「楽譜は飾り付けをしていないクリスマスツリー」と言えるでしょう。つまり、楽譜を正確に読むことは大切だけれども、単に楽譜通りに弾くだけだと相当殺伐とするということです。

・f というのは「f の領域」ということであり、すべての音を f で弾くわけではない

・作曲家が細かく書いていなくても、隠れたダイナミクスの松葉を想定してニュアンスを表現する

・小節という枠に入る最も近いリズムで書かれたのがリズムであり、アゴーギクは奏者に任されている

などといった、楽譜に書けない、もしくは、書いたら煩雑になり過ぎてしまう内容というのは、演奏者が楽譜のウラから読み取って表現していかなくてはいけません。

飾り付けをしていないクリスマスツリーでも成立はしますが、表現をさりげなく飾り付けすることでもっと魅力的な仕上がりへ近づいていきます。バロック作品では、書かれていない装飾音を付け足して本当の意味で飾り付けをすることもありますね。

飾り付けをやり過ぎるとただごちゃごちゃした印象になってしまうので、何を(どんな表現を)どれだけ飾り付けるのかの度合いが重要。演奏者のセンスと、日頃の学習の成果が求められます。

その感覚や力を日々ブラッシュアップさせていくことを目指しましょう。

‣ 3. 楽譜を鵜呑みにしてはいけない典型的なケース

楽譜を鵜呑みにしてはいけない典型的なものは、「意図的にダイナミクス記号が書かれていないことが明らかなケース」です。

モーツァルトの作品などで、ダイナミクス記号がほとんど書かれていない作品があります。ベートーヴェン「ピアノソナタ第20番 op.49-2 第1楽章」などもそうですね(解釈版では書かれています)。

このような楽曲の場合、楽譜通りだと「平坦に弾く」ことになってしまいます。もちろん、それは音楽的ではありません。

「平坦に弾く」ということではなく、「自分で考える必要がある」ということです。その考え方のヒントを:

・ダイナミクスが書かれた作品を使った日々の学習

・作曲家別の演奏解釈や演奏論の専門書籍

などで学んでいるわけです。

楽譜には方向性や重要点が書かれているだけです。それらをよく読み取ったうえで、「自分で考える」というエッセンスもプラスしないといけません。

それは、上記のようなダイナミクス記号が書かれていない楽曲ではもちろん、詳しく書かれている楽曲であってもです。

► B. 譜読みのテクニックと解釈

‣ 4. 他者に作品を弾いてもらう:創作と演奏の学習効果

ピアノ音楽を作曲や編曲した場合、 その作品を上手な友人に頼んで弾いてもらってください。 創作はもちろん、演奏にも好影響が期待できる学習方法です。

聴いてみるとまず驚くのは、自分の思っていたサウンドと現実のサウンドとのギャップの大きさについてでしょう。

ギャップが生じる大きな理由は、自分の頭に鳴っていることを楽譜に書き表す力が不足しているからです。これに気づくのが、自分の創作能力を育てるポイント。

一方、どんなに作曲や編曲の力が上がっても多かれ少なかれギャップがあるものです。このギャップに目をつけるのが、自分の演奏能力を育てるポイント。

良くも悪くも自分が思っていた通りに弾いてもらえなかったところを確認することで、「確かに、この書き方の場合はこういう弾き方もできるな」などと、解釈について学べるところがたくさんあります。

自分で書いた譜面で行っているからこそ学びが大きいのは、言うまでもありません。

‣ 5. 楽譜の「ウラ」を読み解く技術

「楽譜のウラを読む」という表現を耳にしたことがあるかもしれません。楽譜にはっきりとは書かれていないけれども、その作品やその部分で作曲家が言いたかったであろうことを深く読み取ることです。

こういったウラを読む力は、音楽の学習が進んでたくさんの作品に触れていくと段々とつかめるようになってきますが、加えて、そこからもっと精度を上げていくためにできることがあります。

それは、楽譜というものの不完全さを知って書けない内容を知ることです。

どんなことは楽譜に書けて、どんなことは楽譜に書きようがなくて、というのをとにかくたくさん覚えてください。

おすすめするやり方としては、前項目でも取り上げたように「自分で作曲かピアノアレンジをした楽譜を知人に弾いてもらう」という方法です。もちろん、簡単なものでも構いません。

繰り返しますが、はじめのうちは自分が思っていた通りに弾いてもらえないのです。例えば:

・「ここのバスはもっと深く弾いて欲しい」

・「ここはもう少し時間を使って欲しい」

・「ここの内声はもう少し強調欲しい」

などと、たくさんの欲求が出てきます。

この時に、自分の楽譜の書き方が良くなくて記譜の工夫で何とかなる場合は、その演奏者にきくなりして改善する。一方、イメージ通りに弾いて欲しくても「楽譜に書きようがなく、口で言うしかないという部分」もはっきりしてきます。

楽譜に書けないことの中でも、その音楽の背景など楽曲解説を読むしかない内容は一旦置いておきましょう。むしろ、上記のような「音として表現されるべきだけれども、そのように楽譜に書けない」という部分を知ることに力を入れてみてください。

こういった部分が積まれてくると、他者が作曲したクラシック作品を学ぶときにも楽譜のウラを読めるようになります。

‣ 6. 同じようなことをいかに異なるように伝えるか

一部のジャンルは除き、多くのピアノ音楽では作曲家の残した楽譜があり、それをいかに表現するかという再現芸術の側面があります。

改めて意識して欲しいのは、「同じようなことをいかに異なるように伝えるか」という視点です。

楽譜から何を読み取るかで、同じ楽譜を使っても全く別の音楽が出てきます。

まずは基本的な譜読みをきちんとするということは前提ですが、そのうえで、「いかにこれまでと異なるように伝えるか」というのを考えるべきです。

加えて、特定の作曲家の作品がその作曲家の別の作品とどのように関わり合っているか、「作曲家は、同じようなことを別の作品でどのように異なるように伝えているのか」という視点も持つようにしてください。

‣ 7. 演奏者の注意を向けさせる記譜の仕掛け

実際の楽曲では「よく使われるけども、特徴的な記譜」が出てきます。例えば:

・声部分けされたバス

・小音符

・少しだけつけられたダイナミクスの松葉

これらは「演奏者の注意をどこへ向けさせたいか」というサインだと読み取るのも一視点です。

実際に作曲家がどう思っていたかは分かりませんが、特徴的な記譜が出てきたら「ねえ、見て見て、表現して」などと言われていると思ってください。そうすると、何となく読んでいるよりも意図を考えて表現するようになるでしょう。

表現して欲しいことを演奏者の目に飛び込ませるための仕掛けだと思って、ないがしろにせずしっかりと読み取りましょう。

‣ 8. なぜ、simileを使わずに同じことが繰り返し記譜されるのか

様々な作品の楽譜を見ていると、「simile(同様に)」と一言書いておけば済みそうなところに、わざわざ「fp fp fp」などと同じことを繰り返して書かれているケースがあります。

このような記譜法がとられる理由を考えたことはありますか。

作品によってその理由は異なりますが、前項目で触れたように「演奏者の注意をそこへ向けさせたいから」という理由に加え、「譜面から見える印象をコントロールしたいから」というところに大体の理由は集約されます。

特に時代が現代に近づくほど、記譜というのは、そのままを伝えるというよりも「奏者に印象や何かしらのプレッシャーを与える」というのが役割として重要になってくるのです。譜面で与える印象をコントロールするためにわざとそういう風に書くことがあると踏まえておきましょう。記譜は「人間から人間へ」みたいなところがありますね。

例えば、わざわざ「fp fp fp」などと書くことで、音型が同型反復になっていることを譜面から印象付けたいのかもしれません。また、緊張感やエネルギーを落として欲しくない、というメッセージとして「f f f」などと、毎回 f を書き直しているのかもしれません。

その他にも、記譜を見ることで作曲家の性格やその作品の位置付けなどが垣間見れます。

「作曲家の性格」というのは例えば:

・「譜面の情報量を減らしたいし、simileでいいや」などと割り切ってしまうのか

・「いやいや、絶対にそこは譲れない」などと思って細かく書くのか

などといったことです。

「作品の位置付け」というのは例えば、「教育用作品だから運指を多めに記譜する」などといったことです。

だからこそ、様々な作曲家の意図や様々な関係者の要請などによって、そのときその作品にとって一番最適とされる千差万別な記譜の楽譜が出来上がるわけです。

今取り組んでいる作品の楽譜を開いて、「譜面から見える印象」ということを意識したうえで眺めてみてください。作曲家の工夫やこだわり、あえてとられたシンプル化、などといった要素が目につくはずです。

‣ 9. simileか否かの見分け方

突然、それまで書かれていたニュアンスが省略されてしまい、「simile(同様に)」なのか、そうでないのかについて迷うこともあるのではないでしょうか。 そういったときの判断ポイントを解説します。

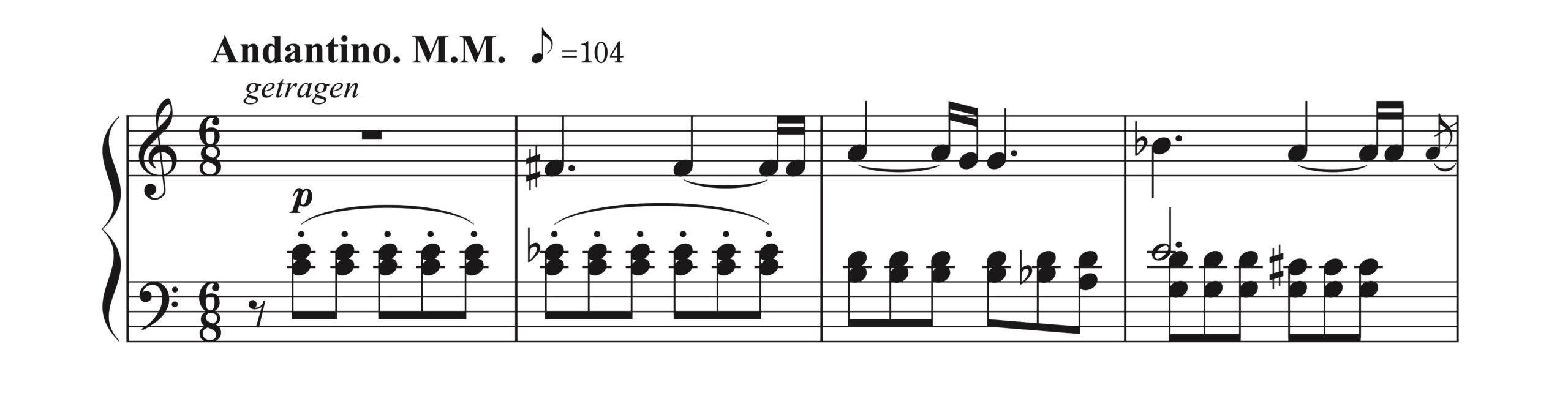

シューマン「ピアノソナタ 第2番 ト短調 Op.22 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

版にもよりますが、3小節目以降は伴奏型に対するスラースタッカートが省略されているものもあります。1-2小節までは書かれているので、「simile(同様に)」なのか、そうでないのか迷うこともあるかもしれません。

この譜例に関して、結論的には、simileだと解釈して構いません。理由は、以下の2点です:

・3小節目以降、リズムも音の厚さも同じまま進行するから

・3小節目以降、曲想が変わるわけではないから

要するに、音楽そのものが3小節目以降も大きく変化せずそのまま続いていくのにも関わらず、ニュアンスだけそこからきっかり変えるほうが無理があるということなのです。

simileなのかどうか判断に迷う場面は、これから出会う作品の中にもたくさん出てくるはずです。そのときにはまず、「直後の音楽(曲想)がどうなっているのか」ということをよくチェックしてみてください。

直後の音楽が大きく変わっていて:

・simileでなくても十分成り立ちそう

・むしろ、そのほうが新しい曲想に合っている

などと感じたときだけ、本当の意味で楽譜通りに弾けばOKです。

‣ 10. 臨時記号と音色

よく話題にあがるのは、「臨時記号がシャープ系なのかフラット系なのかによって、音色を変える」というもの。「フラットが出てきたら音色を丸く」などと考えている方もいらっしゃるようです。

筆者の見解としては、これに関してはあまり気にしなくてもいいと考えています。「フラットになったから」ではなく、そこで柔らかい音色が欲しければそうすればいいだけのことです。

当然、「調性」という観点で見ると各調におけるサウンドの差は大きく、調性自体が変化しているのであれば音色を考慮すべきでしょう。例えば、D-durとGes-durの響きは全く異なります。また、「異名同音転調」も音色を変えるべきところの典型例です。

一方、「臨時記号で一時的にフラットが出てきた」という部分は、作曲家は、もう少しアバウトに考えていることが多いのです。

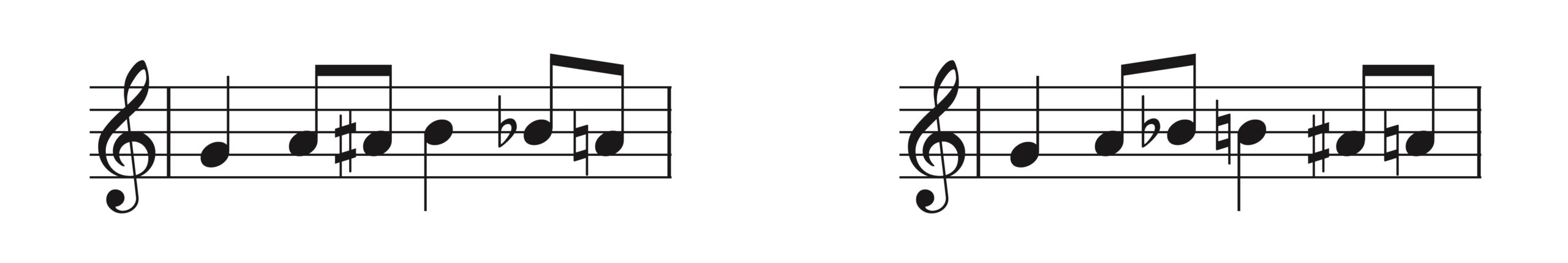

例えば、次の譜例を見て下さい。

譜例(Finaleで作成)

この2つの例の場合、一般的に良いとされる記譜は、左側の譜例です。例外はありますが:

・半音で上がっていくときにはシャープを使う

・半音で下がっていくときにはフラットを使う

こうしたほうが「読みやすく、音楽的」とされているからです。しかし、右の譜例のように記譜しても絶対的な間違いとは言えません。

「その調の主音と属音はフラットさせないこと」という楽典上の約束はありますが、それ以外は基本的には作曲家に委ねられていて、実際の楽曲では様々な記譜が混在しています。

したがって、こういったところで「フラットが書かれているから、音色を…」などと考えていると、解釈としておかしな方向へ行ってしまうのです。

はじめのうちは難しいかもしれませんが、「音楽として自身がそこで音色を変えたいと思うかどうか」を参考にしたほうが良い結果となるでしょう。その感覚を左右するのは、「臨時記号がシャープかフラットか」ではなく、「的確に楽曲分析をする力」です。

► C. 音楽的深化と発展的視点

‣ 11. 演奏には様々な周辺知識も必要

譜読みをしていると「ミスプリントかも」と思うときは多々あります。そういった時の実際は、以下の3パターンのいずれかによるでしょう:

① 作曲家や編曲家が、はじめの段階から書き間違えている

② 出版されたときに誤植されている

③ 自分の勘違い

①②に関しては、よくあることです。

例えば、バッハ=ブゾーニ「シャコンヌ」という作品は、明らかな抜けの多さで知られていて、それらが何箇所も指摘されてします。また、作曲家自身による手書きに関する楽譜(スケッチ、手稿譜、自筆譜など)の書かれた内容の解読が困難で、古くから間違って伝えられてきているものもあります。

しかし、③の自分の勘違いはもっとよくあることです。

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、44小節目)

上段の内声で丸印を付けた音に注目してください。

この音だけ8分音符で、他の内声は16分音符ですね。よく楽譜を見れば理由は分かるのですが、ミスプリだと早とちりしてしまう方もいるはずです。

まず踏まえておきたいのが、再現部の同所でも8分音符になっているのでミスプリの可能性は低いのではないかと疑うこと。

もう一つ大事なのは、「非和声音は拍頭につけるときには大きい音符でつけてはいけない」という習慣がこの時代にあったと音楽学で明らかになっていると知っておくこと。この楽曲でも、一部の例外を除いてほぼすべてそのようになっています。

つまり、弾き方は下の奏法譜のようになります。

(再掲)

丸印で示した内声の音は、8分音符のメロディの下に付けられているから一応8分音符で書かれているだけのこと。実際にメロディはすべて16分音符で演奏するので、8分音符で書かれた内声も奏法譜のように16分音符で演奏すればいいのです。

このような弾き方はすでに慣例化していて、

「レシェティツキー・ピアノ奏法の原理」 著 : マルウィーヌ・ブレー 訳 : 北野健次 / 音楽之友社

という書籍の中で、以下のように解説されています。

前打音については、重音または和音の場合、前打音をその下の音符といっしょにひき、それから旋律的主要音符をすぐに続けてひくべきだということだけ注意しよう。

低音部の伴奏音または伴奏和音は、前打音と同時にひかれるべきである。

(抜粋終わり)

ただ楽典的に楽譜を読めればいいだけではなく、演奏にはさまざまな周辺知識も必要であることを理解しておきましょう。

・レシェティツキー・ピアノ奏法の原理 著 : マルウィーヌ・ブレー 訳 : 北野健次 / 音楽之友社

‣ 12. 存命の作曲家による自作曲解説に興味を持つ

残念ながら、現代ではJ.S.バッハやベートーヴェンをはじめ、いわゆるクラシック音楽の巨匠と言われる作曲家の話を直接聴くことはできません。一方、存命の作曲家の話を聞くチャンスはあります。

存命の作曲家の作品を演奏することもあると思いますので、そういったときには、チャンスがある限り作曲家自身によるその作品の解説を聞いてみてください。楽譜を読んでいても気づかないことを知れて、とても為になります。友人が作った作品について、その友人にひたすら喋ってもらうのでもOK。

「ラヴェルのピアノ曲」 著 : エレーヌ・ジュルダン・モランジュ、ヴラド・ペルルミュテール 訳 : 前川 幸子 / 音楽之友社

という書籍には、ラヴェルが生きていた頃に弟子のペルルミュテールへ伝えた内容がたくさん書かれています。読んでいると、几帳面さがふしぶしから伝わってくるあのラヴェルでさえも、

などと、その瞬間の感覚で自作品を柔軟に直したりしていることが興味深いのです。

つまり、作曲家は一つ一つの音に責任やこだわりをもって書いているけれども、今という瞬間の考えで解説してもらうと、楽譜に書かれていない作曲家の思考が見えてきたりする。こういった部分が、面白さだと思います。

単純に楽曲について話してもらうのもいいのですが、今の作曲家の考えで当時の作品について話を聞ける機会を持てると、その音楽への興味がもっと深くなるでしょう。

・ラヴェルのピアノ曲 著 : エレーヌ・ジュルダン・モランジュ、ヴラド・ペルルミュテール 訳 : 前川 幸子 / 音楽之友社

‣ 13. 音楽のボキャブラリーを豊かにする:譜読み力の向上

全く同じ書籍を二人の人物が読んでも、それぞれ理解度は異なります。ある人は同じ文章からたくさんの情報をとれますし、そうでない人もいるでしょう。これには:

・その人に実生活でのどんな経験があるのか

・文章の背景にある非言語情報をどれだけくみとれるか

という部分も関係ありますし、「ボキャブラリーがどれだけ豊富か」という単純な理由も影響しています。

当然、知っているボキャブラリーが多ければ、読み取れる内容の量や深さが増していきます。

楽譜の場合は、重要な基礎である楽典を勉強すれば、ひと通り楽譜を読むことはできるようになります。しかし、それだけでは語学でいう文法を覚えただけで、ボキャブラリーはすっからかんの状態。譜読みしても、あまり多くの情報は拾えません。

楽譜でいうボキャブラリーとは:

・もっとも基本的なものは、楽語

・作曲家ごとの特徴や様式を含めた音楽史を知ることも含まれる

という記事で書いたように、ピアノという楽器そのものの歴史を知ることで記譜の意味が理解できることもあります。

こういった知識的な基礎とあわせて:

・音楽理論を知ること

・楽式を知ること

・近現代になってはじめて使われるようになった音色を知ること

など、あらゆる音楽経験が、すべてボキャブラリーの一部となっていきます。

これらをコツコツ累積して、少しづつ譜読みの力を上げていきましょう。楽譜から取れる情報が増えていくことを楽しく思いながら学習していけるとベストです。

‣ 14. 近現代音楽における譜面の役割の変容と表現

ドビュッシー「夜想曲」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

2小節2拍目には小音符が登場します。これは一種の「装飾的な音符」なので通常の装飾音符と同じように小音符で書かれていると考えて構いません。

一方、「拍の前へ詰め込んだ装飾音符」などとは異なり、ここでの小音符は「2拍目に入っている通常の音符の役割」を持っています。つまり、12連符として大きな音符で記譜することもできます。

ではなぜ、わざわざ小音符で書かれているのでしょうか。

(再掲)

真実のところはドビュッシーに聞いてみないと分かりませんが、これはおそらく「小音符にすることで、3拍目の高いF音へ向かっていく感じを出せるから」でしょう。

そう考えて譜例を見ると、「小音符よりも、到達点のF音のほうが重要な役割を持っている音」だと改めて思えてきませんか。

踏まえておいて欲しいのは、「特に近現代以降、譜面の役割が変わってくる」ということ。作曲家は「譜面の見え方を自分の譜面だと分かる方向へ持っていく」という傾向が出てきます。

例えばベートーヴェンの譜面を見ると、強い個性自体は出ていますが譜面の役割はあくまで「再現性」にあり、あらゆる人物がその楽曲を再現できるようにするために譜面があると言えます。「音型の十字架」などは、研究者が後づけしたものです。

一方、近現代以降、特に戦後の現代音楽の譜面だと「譜面の見え方」にも強い哲学を求めるようになるので、多くの楽曲では再現性以上のものが譜面に込められています。

ドビュッシーの譜面はそれらの過渡期にあると言っていいでしょう。「譜面がどう見えるのか」ということもある程度は重視しているはずです。ドビュッシーの作品の中でも、後期になってくるにしたがってこの傾向はより顕著になってきます。

► 終わりに

楽譜は静かな対話相手です。それぞれの楽譜と向き合い続けることで、音楽の奥深い世界が少しずつ明らかになっていきます。楽譜というツールに興味を持って、楽しみながら、音楽との対話を続けていくことが大切です。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント