【ピアノ】難曲に挑戦するための全知識:挫折しない譜読みと練習法

► はじめに

難曲に挑戦することは、ピアノ学習者にとって大きな成長のチャンスであり、その過程には多くの喜びが伴います。しかし、練習が進まずに挫折してしまうことも少なくありません。

本記事では、そんな難曲に挑戦する際の「譜読み」のコツや、練習を効率的に進める方法を解説します。

► A. 再失敗しない:挫折した楽曲への再挑戦アプローチ

以前に取り組んでいた作品に再挑戦するときの重要なポイントは、やり方を変えてやり直すことです。そうでないと、また同じようなことにつまずいてしまう可能性が高くなります。

どうして挫折してしまったのかによって対応が変わるため、状況別に解説していきます。

‣ 1. 手が出なくて、譜読みの途中で諦めた

まず、「何につまずいたのか」これをはっきりさせる必要があります。例えば:

・楽典的な知識の不足で、そもそも譜読みが進まなかった

・運指やペダリングが一人で決められなかった

・音が多過ぎて、キャパオーバーだった

【楽典的な知識の不足で、そもそも譜読みが進まなかった】

今まで取り組んできた楽曲には出てこなかった楽典的知識が求められると、それがネックになる可能性はあります。

【ピアノ】「楽典―理論と実習」に入門して読了するまでのロードマップ

という記事で紹介している「黄色い楽典」をきちんと学びさえすれば、バロック〜印象派までの楽曲に出てくる記譜のうち約90%以上は理解できます。

黄色い楽典で補いきれない内容は以下の記事で解説しているので、あわせて参考にしてください。

【ピアノ】演奏に迷いやすい記譜の謎を解読:正しい解釈と表現方法

【運指やペダリングが一人で決められなかった】

自分一人で運指やペダリングを決定していくのは、上記「楽典知識による読譜」よりもワンハードル上がります。

8小節程度の短い単位に区切って、丁寧に熟考していくことが取り組みのポイントです。

何小節で区切るのかは楽曲によって変更しても構いません。運指やペダリングの決定では「前後関係」も影響するので、区切りが短過ぎるのはNGです。「短過ぎず長過ぎず」という長さに区切るのが一番効果的です。

運指やペダリングの具体的な決定方法のヒントは、以下の記事を参考にしてください:

・【ピアノ】作曲家の意図を実現する運指選択のポイント:楽曲構造に基づく演奏技術論

・【ピアノ】ダンパーペダル 完全ガイド:音楽表現を豊かにする実践的ヒント集

【音が多過ぎて、キャパオーバーだった】

これもやはり、「区切る」という方法を使って丁寧に読むのが一番の近道です。以下の記事を参考にして下さい。

【ピアノ】速いパッセージを極める:演奏テクニックと効果的な練習方法

‣ 2. 譜読みはできたけど、テンポが上がらず諦めた

譜読みが終わっている段階からは、次の5つのステップを踏むのが有効です:

1. 先に片手ずつ暗譜する

2. 片手ずつインテンポで弾けるようにする

3. 両手でゆっくり合わせる

4. 上記「区切る」を使って、短い単位でテンポを上げていき、つなぐ

5. 必要に応じて1〜4を繰り返す

やはり、区切る練習がものを言います。区切って、丁寧に徹底ドリルです。

両手のコンビネーションで成り立つパッセージは、「3番」から行えばOKです。しかし、それ以外のところは何よりも先に、片手ずつピカピカにしておくことを必ず意識しましょう。

上記のステップを丹念に繰り返してもそれでもうまく弾けないところがあれば、レベル的にやや時期尚早なのかもしれません。

‣ 3. 概ね弾けるようになったけど、音楽的に仕上がらず寝かせた

このケースは、特にショパンなどに多いようです。「概ね弾けるようになるまでは他の楽曲よりも早かったけれど、本番までに納得のいく仕上がりにならず、ショパンだけが残ってしまった」などというケースはよく耳にします。

解決策としては、音楽的な理解を深めるしかありません。以下の学習パスより楽曲分析系のパスを選んで学習してみましょう。

一度挫折してしまったときとやり方を変えなければいけませんが、前回は弾き込みをしていたけれども音楽が見えてこなかったわけです。それであれば、今回は上記の学習パスなどを通して、音楽的な理解を深めるためのインプットの時間割合を圧倒的に増やしてみてください。そして、それと並行しながら、もう一度イチから譜読みしてください。

このときに、前回の書き込みはいったん無視すると新鮮味を持って取り組むことができ、間違いなくインプットの効果を感じながら再挑戦できるはずです。

► B. 初挑戦の難曲:事前準備と心構え

‣ 4. 自分にとって難しい曲かどうかの判断方法

自分にとって難しい曲かどうかのシンプルな判断方法があります。

とにかく、難しいと感じるところの量で判断してください。

当たり前のことのように思うかもしれませんが、この判断を見誤るとまだとても仕上げられない作品にたくさんの時間を使ってしまう結果になります。

難しいところが出てきても、数小節や長くても16小節くらいであれば、練習次第で何とかなります。一方、それらの難所が数ページ以上あると、一点集中攻略法が効かないため、何とかならないのです。

‣ 5. 仕上がりが良くなる、慣れていない楽曲への慣れ方

何かしらの理由により、自分で自由に取り組む作品を選ばない(選べない)ケースもあるでしょう。例えば:

・コンクールや演奏会で課題曲が決まっていた

・取り組む作品を先生が選曲した

・曲のリクエストも込みで演奏を頼まれた

こういった場合、取り組む作品が必ずしも好きな楽曲とは限らないのが難しいところです。

いきなり譜読みをしていくのも一つの手ですが、まずは、その楽曲を好きになるところからスタートするのがポイントです。

すでに感じたことがあるかもしれませんが、好きな作品のほうがあまり好きでない作品よりも仕上がり良いことが圧倒的です。当然、ただ単に熱が入ることは大きな理由でしょう。加えて、あまり好きでない作品は、これまで少ししか触れてこなかったタイプの楽曲である可能性が高く、ほとんどの場合は弾くことにも聴くことにも慣れていません。したがって、楽曲のタイプに慣れている好きな作品のほうが仕上がり良いのは当然のことなのです。

これに関しては「慣れ」や「経験」が必要ですが、その前の段階として楽曲が好きにさえなれば練習に熱が入ることは間違いありません。

「好きになる」というのは本能的なものもありますが、意図的に好きになるように持っていくこともある程度は可能です。

「単純接触効果」という言葉を耳にしたことはありますか。「それほど好きなものではなくても、何度も接すると好感度が高まるという効果」のことです。例えば:

・友達が取り組んでいる楽曲を自分も弾きたくなってしまう

・防音マンションで、隣の部屋からいつも聴こえてくる作品を自分も弾きたくなってしまう

などといった経験は筆者にもあります。

「単純接触効果」がうまく働くと、接触した楽曲が好きになります。

一番有効なのは、優れたピアニストの演奏を繰り返し聴くことです。自分の一番好きなピアニストがその作品を録音してくれていればベストでしょう。

「譜読みする前に同じ楽曲を何度も聴くと、イメージがつき過ぎて良くないのでは?」という心配はいりません。イメージがつき過ぎてどうこうの前に、その楽曲を好きになってください。楽譜を枕元に置いて寝て欲しいくらいです。

もっと根本的なことを言うと、難曲に挑戦するために必要なこととは、その楽曲の録音を最後まで聴き通す忍耐力を持つことです。

随分前になりますが、「リストの ピアノソナタ ロ短調 S.178 が弾けるようになりたい」という方の話を聞いていると、「実は演奏時間30分の曲全体を、通して聴いたことすらなかった」という事実が分かったケースがありました。曲頭のみを聴いたら飛ばしてしまい、好きなところだけ好きなように聴いて憧れていた。しかし、楽曲全体を聴き通す忍耐力はまだなかったようです。

難曲に挑戦する第一歩は、まずは楽曲全体を好きになることです。そのためにも「通して聴く」くらいの努力は必要でしょう。

‣ 6. 難曲との仲の深め方

ある作品を前にして本当にレベルかけ離れ過ぎていたりすると、どうしても弾けないという場合もあるでしょう。そういった将来取り組みたい難曲と、一旦仲を深める方法があります。

「楽譜を用意して、音源を聴きながら気づいたことを何でも書き込む」という方法。例えば:

・「この辺りが区切りかな」と思ったら構成の線入れをしたり

・大事そうな音に丸をつけたり

・気づいたことを何でも書き込んでみたり

などといったように。

この学習方法のいいところは、「聴き通すことができる根気さえあれば、譜読みを始められる」ので、取り組むハードルが低いところにあります。音こそ出さないものの、楽曲の理解を無理なく深めることが可能です。

弾けない楽曲でも聴くことで取れる情報はあるので、「将来へ向けてその作品と仲良くなっていければOK」くらいの気持ちで取り組んでみましょう。

‣ 7. 大曲の譜読みですぐに挫折してしまう単純な理由

大曲の譜読みを始めてもすぐに挫折してしまう傾向が強いのは、やはり「内容が難しいから」です。一方、色々と話を聞いていると、別のところにもっと単純な理由があることが分かりました。

なぜ、挫折してしまうのかというと、一気に全部を弾けるようになろうとするからです。

大曲なので、ざっと弾いてみたところでそのときはうまく弾けないところが出てくるのは当たり前のことです。「ハシゴをかけてあげないと、離れたところへは届かない」ことを前提として、以下の点を心がけてみましょう:

・毎日続けるために、毎日できる程度の負荷で止めておく

・ごく短く区切って部分に集中する(欲張らない、急がない)

► C. 実際の進め方

‣ 8.「ピアノピース2週間マスター」の練習法はおすすめ

「ピアノピース2週間マスター / 全音楽譜出版社」という楽譜を知っていますか。

現在ではほとんど出回っていないようなのですが、以前は楽譜店でもよく見かけた教則本です。「月光の曲」「別れの曲」「トルコ行進曲」などの名曲を2週間でマスターできるように、毎日の練習項目と簡潔なアドバイスなどが載っていた「1冊1曲」のシリーズものです。

その中でとられていた練習方式が、一般的ながら非常に有効です:

・1曲を短く区切って練習していく

・1-8小節までを練習する場合、9小節目の頭の音まで弾く

上記のように、区切って同じ箇所を何度も読んでいくのが重要なのです。概ね弾けるようになるまでに重要なのが、「今さっき弾いた内容を忘れないうちにもう一度読む」ことです。

これが、効率よく手に入れていくポイントだと覚えておいてください。

つまり、仮に80小節の楽曲を譜読みするとしたら、「80小節全部をゆっくり通す」ということを繰り返すよりも、「8小節をしっかりと読んでから次の8小節に移る」という方法を10回繰り返すほうが、譜読みは早く終わります。

もっと細かく区切ってもいいくらいかもしれません。

短い単位を丁寧に徹底的に読んでいくことで、譜読み間違いをする可能性も減らすことができます。

「ピアノピース2週間マスター」では、1日分の課題として数小節だけを「大きく見やすい譜面」で提示され、その区切った範囲だけを、「片手ずつさらう → 両手でさらう」順序でマスターするように課されます。

「1-8小節までを練習する場合、9小節目の頭まで弾く」という方法も重要です。

音楽は常に流れていますし、小節のつなぎ目というのは作曲の上でも音楽の連結として重要な箇所なので、この練習方法は推奨できるでしょう。このように練習することで、それぞれの練習箇所が音楽的につながります。

・PP2週間マスター(3) ショパン ワルツ イ短調 Op34‐2 全音楽譜出版社

‣ 9. はかどる、ラフマやプロコ作品の譜読みの進め方

ラフマニノフやプロコフィエフの多くの作品は、ゆっくりゆっくり両手で合わせて弾いても、正しいのか間違っているのか分かりにくいと感じたことはありませんか。

それは譜読みの進め方が良くないのです。

ラフマニノフ「音の絵 Op.39-9」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、6-9小節)

ラフマやプロコの作品に限らず、こういった「ゆっくり弾くとよく分からなくなる作品を譜読みするコツ」があります:

1.「一段ずつ」などの短い単位に区切る

2. その部分を、それぞれ「片手のみで」「暗譜で」「テンポで」弾けるようにする

3. 両手を合わせてゆっくりさらい始める

「2」までが特に重要です。まず片手のみでピカピカにしておいてください。この段階で、小節内有効臨時記号などの見落としがないかをよくチェックしておきます。そうすると、両手でゆっくり合わせたときに正しいのか分からず退屈したり譜読み間違いをしたりする可能性を激減させることができます。

‣ 10. 譜読みの途中で気持ちが萎えたときの立て直し方

おおむね弾けるようになるまでの譜読みの段階というのは、未知の楽曲をひも解いていく楽しさがあります。しかし、まだスラスラ弾けない状態なので、同じところで何度も立ち止まったりすると気持ちが萎えてしまうという方も多いようです。

譜読みの途中で気持ちが萎えたときの立て直し方には、大きく2つの方法があります。

一つ目は、「やらないとやばい」という状況を作ってしまうこと。ピアノ演奏においては:

・本番を入れてしまう

・単発(スポット)レッスンを入れてしまう

など、やらないとやばい状況を作る方法はあります。そのような予定を入れることで自分へ発破をかけてしまうのは、さっさと気持ちを立て直して譜読みをガンガンに進めるための一つの方法です。

もう一つの気持ちが萎えたときの立て直し方は、割と真面目な性格の方に向いている方法なのですが、先ほどとは真逆のアプローチです。

その楽曲を弾く機会をあえて決めないようにしておき、わざと極端に時間をかけて譜読みを進める、というやり方。

例えば、「今日は大譜表2段分だけでいいから、その代わり、その2段はしっかりと学習しよう」などといったように自分で決めて、区切って区切って区切って譜読みを進めていく方法です。

このやり方がどうして有効なのかというと、譜読みをしていて萎えてしまう理由の多くは、「ここでこんなにつまづいているのに、まだ先がこんなに長い…」などと、長い楽曲トータルと比較して現時点の状況を見てしまうからです。先が見えないことに不安を感じ、諦めにも似た感情を持ってしまうのでしょう。

区切っても楽曲最後までの総小節数は変わりませんが、「今日はこの2段のみでいいや」と割り切っていることで、楽曲全体に対してではなく、その区切った部分に対しての現時点の状況を見ることができます。そうすると、先が見えない譜読みからは脱することが可能です。

やらなければいけないと思い込んでしまう分量を減らすことはできないかを考えてみてください。

・「やらないとやばい」という状況を作ってしまう

・弾く機会をあえて決めないようにしておき、わざと極端に時間をかけて譜読みを進めてみる

これらの真逆のアプローチのうち、自身に合っているほうを選んで取り入れてみてください。

► D. 難所対策集

‣ 11. 上手く弾けない部分を克服するための効果的手順

今取り組んでいる作品の中に上手く弾けないところがあるとします。その場合、ちょっとしたところであれば単純に練習を重ねるだけで克服できますが、そのやり方では行き詰まる場合もあるでしょう。

上手く弾けないところを何とかするのには手順があります。

「現状把握が先。そのあと、具体的な手を打つ。」

このようにしてください。すぐできることに取り組むだけでなく、大元の原因を把握しないと絶対にまた同じことが起こります。

例えば、特定のパッセージにつまづくケースで、原因が「運指」にあるとしましょう。その場合は:

1. 運指が原因かもしれないと検討をつける

2. 運指のどこが問題なのか突き止める

3. 運指の再検討&決定をする

4. 新たな運指で丁寧にさらう

これだけの手順を踏んでいくことになります。

このようにすると手間はかかりますが、大元の原因にアプローチするわけなので、改善に向かう可能性が上がるでしょう。

あるパッセージが速く弾けない場合も:

・運指が原因なのか

・指の動きが大き過ぎるのが原因なのか

・音楽的な理解が浅いのが原因なのか

・覚えにくい音型ゆえ混乱してしまうのが原因なのか

・特定の一部分で転んでいるのが原因なのか

など、大元の原因を探し出すことが先決。「それができない」ではなく、できるようになろうと試行錯誤してください。

‣ 12. 難所の譜読みを何とかする方法

これから書くことは、テクニック的に難しいところでとるべき対策です。難しくないところではわざわざ以下のようなやり方をしなくても構いません。

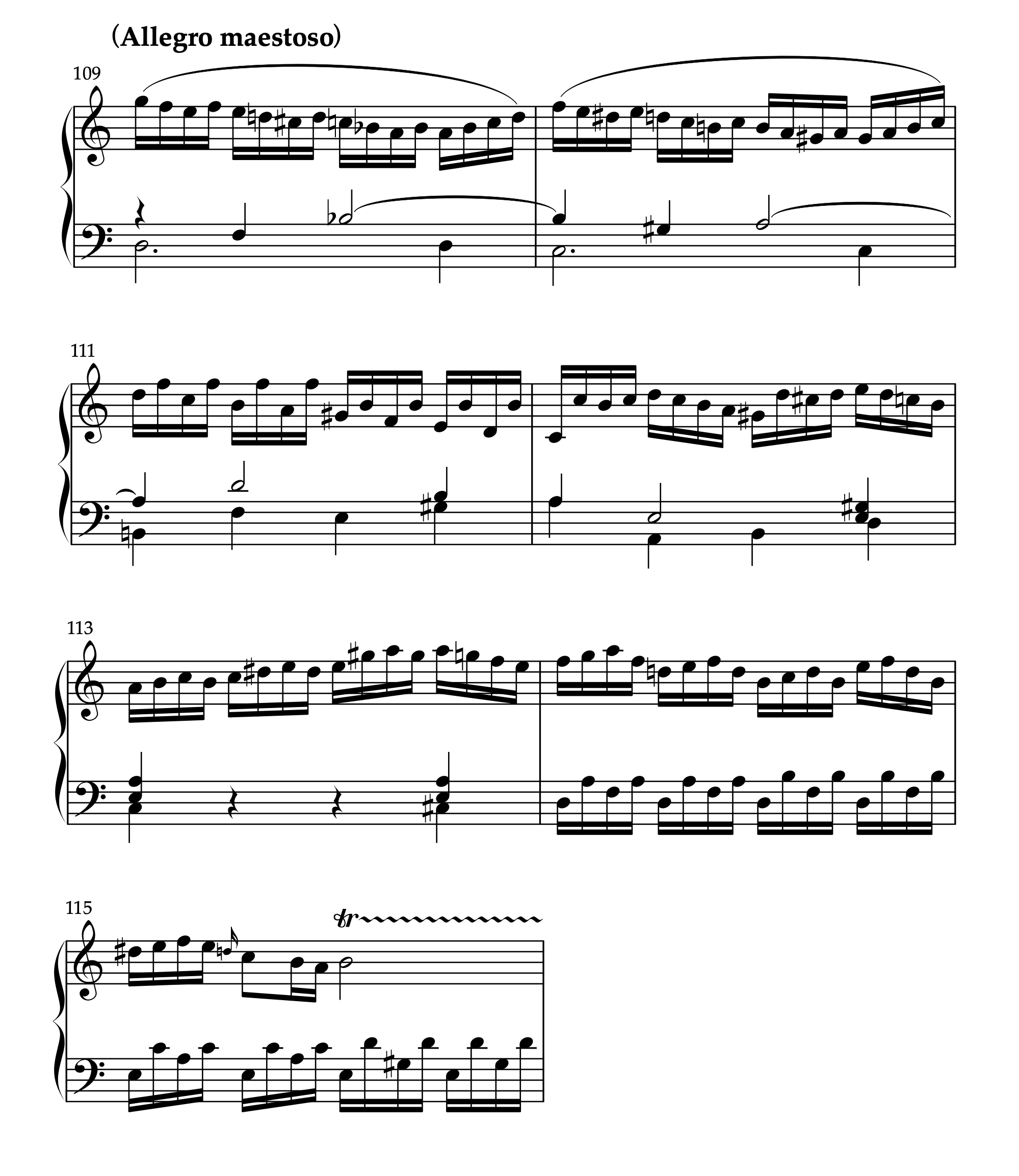

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、123-125小節)

この3小節間はおそらく、この楽曲の中ではテクニック的に一番弾きにくいところです。

こういった難しいところの譜読みを何とかするには、音楽的な理解は当然必要ですが、概ね弾けるようになるためにはどうしたらいいのでしょうか。

ポイントは、上記したやり方と同様で、譜読みの初期段階から両手でゆっくりゆっくり合わせてしまわないことです。片手だけで、理想の完璧なテンポで楽譜も見ずに弾けるくらいにしてから、両手でゆっくりゆっくり合わせ始めてください。

ほとんどの方が、片手ですらろくに弾けていないうちから両手で合わせ始めてしまいます。

難しいところがどうしてうまく弾けないのか分かりますか。

多くの場合、テクニック不足というよりも、余裕がないからです。たとえゆっくりのテンポであっても、慣れていない段階で両手で合わせているときというのは余裕がありません。だからこそ、片手だけでピカピカにしてから少しでも余裕を持って両手で弾き始めるのが、少なくとも「難しいところでは」良いアプローチ方法となります。

よそ見をしていても間違えずにインテンポで弾けるくらい慣れておいてください。そこまで行くためには、片手のみでも相当練習が要ります。

加えて、譜例で示したように運指をガンガン書き込んでください。書かなくても分かるような部分にも書いてしまって構いません。

譜読みの初期というのは、楽譜にかじりついて視覚的要素に頼っています。その段階を早く終わらせるためにも、逆にむしろ書き込みを重視して、毎回異なる運指で弾いてしまうような非効率な反復練習を徹底的に避けるようにしましょう。

‣ 13. 弾けない箇所の原因は直前にあり

楽曲の中でうまく弾けない箇所はどうしても何箇所か出てくるものですが、その箇所だけを練習していてもなかなか攻略できません。というのも、うまくいかない原因はその直前にあることが多いからです。

・「難しいパッセージの直前に来ると緊張して身体を固めていないか」

・「難しいパッセージの直前ですでに転んでいることで、後まで引きずっていないか」

・「難しいパッセージの直前から運指を検討し直すことで問題が改善しないか」

等といった点をチェックしてみましょう。

‣ 14. 難所は音楽面もつかんで克服する

難所は強引に克服しようとすると良くないクセにつながってしまうこともあります。やるべきなのは、音楽面をつかんで問題を克服することです。例えば:

【問題点1】セクションの変わり目で詰まってしまって、うまく弾けない

→ その箇所が、音楽的にテンポを広げても大丈夫かどうかを調べる

【問題点2】和音の高速連打がうまく弾けない

→ 音楽的に、しっかり出すべき音と控えてもいい音がないかどうかを調べる

【問題点3】音楽が平坦になってしまう

→ 各フレーズにおける音楽の開き方や閉じ方を調べる

【問題点4】長大な連符が拍の中に入らない

→ 本当に拍の中へピッタリ入れないといけない表現なのかを調べる

あらゆる難所やうまくいかない表現というのは、音楽的なことが理解できるとすんなり弾けてしまうことがあります。「困難を、腕力ではなく音楽面をつかんで克服する」ということを意識してみると、学習がスムーズに進むうえ、仕上がりも良くなるでしょう。

とにかく、落ち着いて解決しようとしてください。

‣ 15. 複雑なパッセージの練習の始め方

新しい作品の譜読みを始めたとき、「速く細かくて、なおかつ、臨時記号がたくさんついたパッセージ」に出くわすことは多いはずです。

近現代の作品ではもちろん、ロマン派以前の作品でもこのような “黒い” パッセージはつきものです。例えば、以下のような例。

ショパン「エチュード Op.25-7」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、22-23小節)

24-25小節にも同型の繰り返しが出てきますが、そちらでは “すべての音” に臨時記号がついているので、もっと真っ黒です。

こういった臨時記号が多く、かつ速いパッセージというのは、大抵単純な音階になっているわけではないので、ただただゆっくりさらっていても弾けるようにはなりません。

ここで取り入れるべき練習方法は、「区切れる単位を見つけて、その単位で速く弾けるようにしてからつなぎ合わせる」というやり方です。

この譜例のパッセージでは「8分音符の長さの単位」で区切れることが分かります。連桁(れんこう)もそのように分断されています。

そこで、以下のような練習内容を試みてみましょう。

譜例(Finaleで作成)

譜例のように、次の拍の頭の音まで弾いたら、そこで8分音符分ストップして、それを繰り返していきます。

この「拍頭止め」練習についての詳しいやり方は、以下の記事を参考にしてください。

これをやってみると分かりますが、少々複雑なパッセージでも短い単位であれば速く弾くのがそれほど大変ではありません。長い単位で出てくるからこそ、つまずいてしまうのです。この練習を通して短い単位でピカピカにしてからつなぎあわせれば、何の問題もなく弾けるようになります。

また、この練習を繰り返してストップする拍頭の音を覚えてしまうほどさらうと:

・暗譜の対策になる

・頭の中で拍が整理されるので音楽的な理解も深まる

ただ単に弾き込みの際に使える練習方法というだけでなく、今回取り上げたように譜読みの際にも有効に取り入れられる練習方法というわけです。

単なるリズム変奏とは一線を画す練習方法であることを、ぜひ体感してください。

‣ 16. 運指を間違えると修正のききにくいところと、その対策方法

ショパン「エチュード op.10-1」などのように分散和音で素早く上がり下がりする楽曲の場合、一度横ズレを起こしてしまうと修正がききにくい印象です。

運指においても、一度それを間違えてしまうと修正がききにくいパッセージというのは意外と見受けられます。

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、109-115小節)

ここでの右手で演奏する動きのようにジグザグしたり回り込んだりしながら進行していくケースでは、運指が意外とやっかいなものになります。そのため、親指をくぐらせるところをはじめ一度運指を間違えてしまうと、修正が容易ではありません。

この楽章では、譜例のようなタイプの動き回る素材が何度も出てきます:

・提示部 第2主題、コデッタ

・展開部の後半

・再現部 第2主題、コデッタ

以下の3ステップを踏まえて練習してみましょう:

1. 運指をしっかりと決める

2. その運指をしつこいくらい書き込んでしまう

3.「拍頭止め」練習をして暗譜する

①②は、とりあえず大丈夫だとしましょう。すべては③への準備段階です。

「拍頭止め」練習についての詳しいやり方は、以下の記事を参考にしてください。

拍頭止めをしつこいくらい繰り返し繰り返し行うことで、各拍頭の音を「運指ごと」覚えてしまうことができます。そうすると、仮に少しばかりヘロヘロっとなってしまっても、各拍頭、あるいは、次の小節頭からは「正しい運指と共に」復活することができるでしょう。拍ごとの綿密な練習になるだけでなく、暗譜にとっても大変効果的な練習方法なのです。

運指を間違えると修正のききにくい細かな動きでは、とにかく、拍頭止め。

だまされたと思ってやり込んでみてください。

► 終わりに

本記事で紹介した方法を実践すれば、譜読みが進み、演奏の精度も向上するはずです。重要なのは、一つずつ問題を解決していくことです。難曲を弾けるようになった自分を想像しながら、練習を進めていきましょう。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント