【ピアノ】跳躍を攻略する実践的ヒント集

► はじめに

ピアノを演奏するうえで、跳躍は常に挑戦的な技術の一つです。正確で滑らかな跳躍ができるかどうかは、音楽表現に大きな影響を与えます。

本記事では、ピアノ演奏における跳躍の技術を向上させるためのポイントを取り上げます。

► 基本的な跳躍の原則

‣ 1. 効率的な手の動き:ワンアクション跳躍の原則

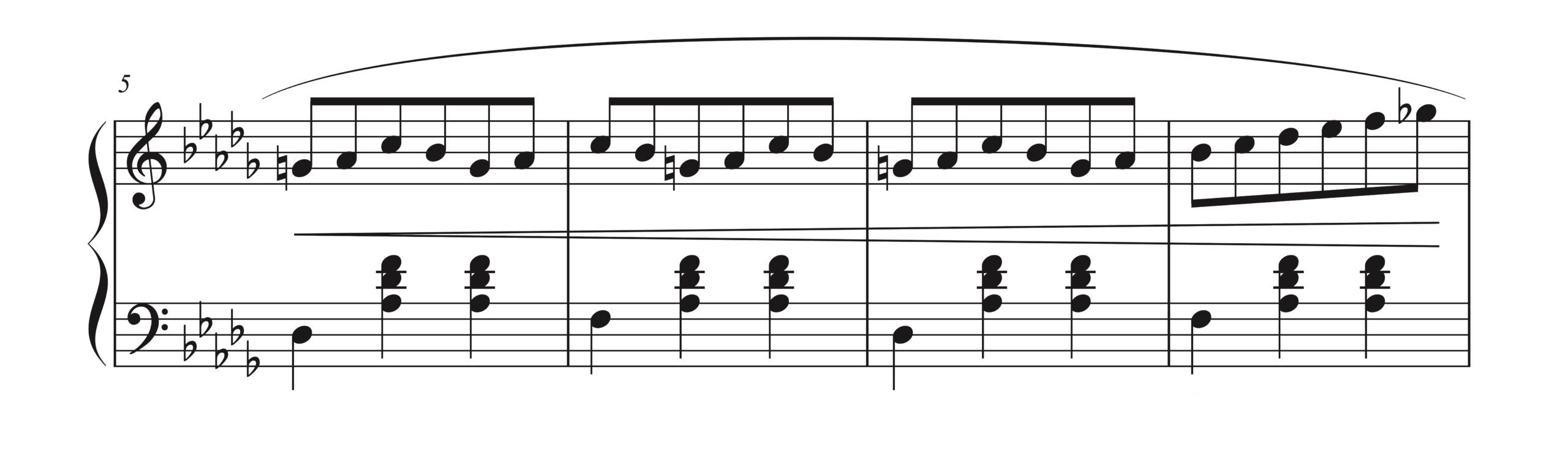

図(Finaleで作成)

・しなった弓のような形になっている①が一番理想的な動き

・原則、②や③のような直角的な動きは避ける

しなりの角度は跳躍の内容によって少し変わります。直角的な動きは、特に入門~初中級くらいまでの学習者にはよく見受けられます。

これを見ると分かるように、①ではワンアクションで移動します。②はツーアクション、③はスリーアクション。手の移動では、できる限り動きを減らしたほうが効率的だと踏まえておきましょう。最短距離でいこうとすれば、自然と最適なワンアクションになります。

跳躍後、すぐに打鍵する場合は当然①の動きが最適ですし、跳躍後にポジションの準備をしてから打鍵する場合も、②ではなく、基本的に手の動き自体は①にしてください。

► 練習方法の基本

‣ 2. 暗譜で高める跳躍の確実性

跳躍があるパートを部分的にでも暗譜してしまうことで、演奏がより安定します。これは跳躍に限らず、難しいパッセージを習得する際の基本となる考え方です。

► 手の使い方と工夫

‣ 3. 手の分担による困難な箇所の対処法

上段に記載された音符であっても、必ずしも右手で演奏する必要はありません。下段の音符についても同じことが言えます。

跳躍が困難に感じる箇所では、もう片方の手で弾けそうな音があるかを確認してみてください。この工夫だけで演奏の難易度が著しく軽減される場合があります。

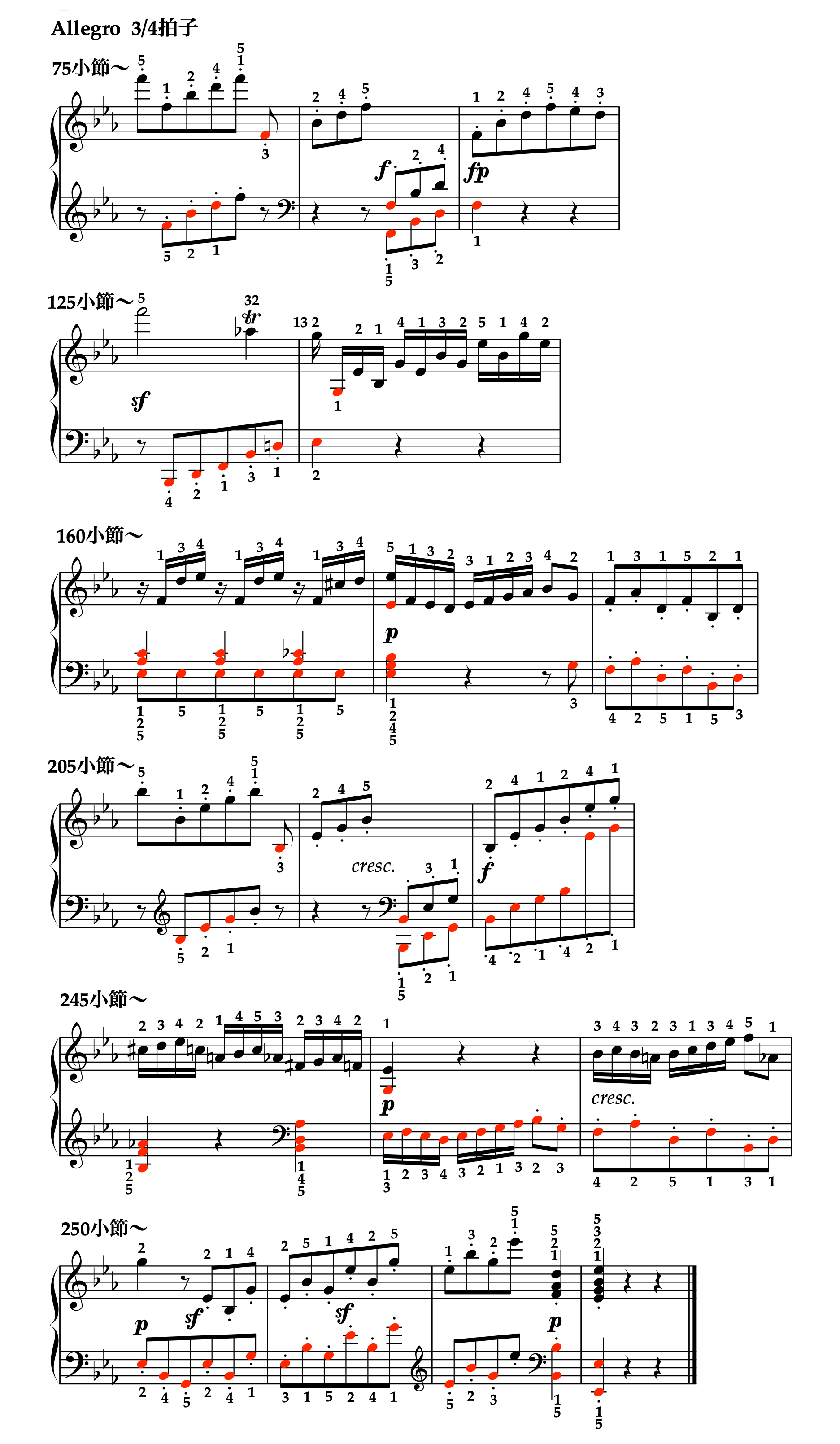

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第18番 変ホ長調 Op.31-3 第1楽章」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成)

音符の色分けの意味:

・通常のブラック音符 → 右手での演奏を推奨する音

・レッド音符 → 左手での演奏を推奨する音

‣ 4. 横移動を楽にするテクニック

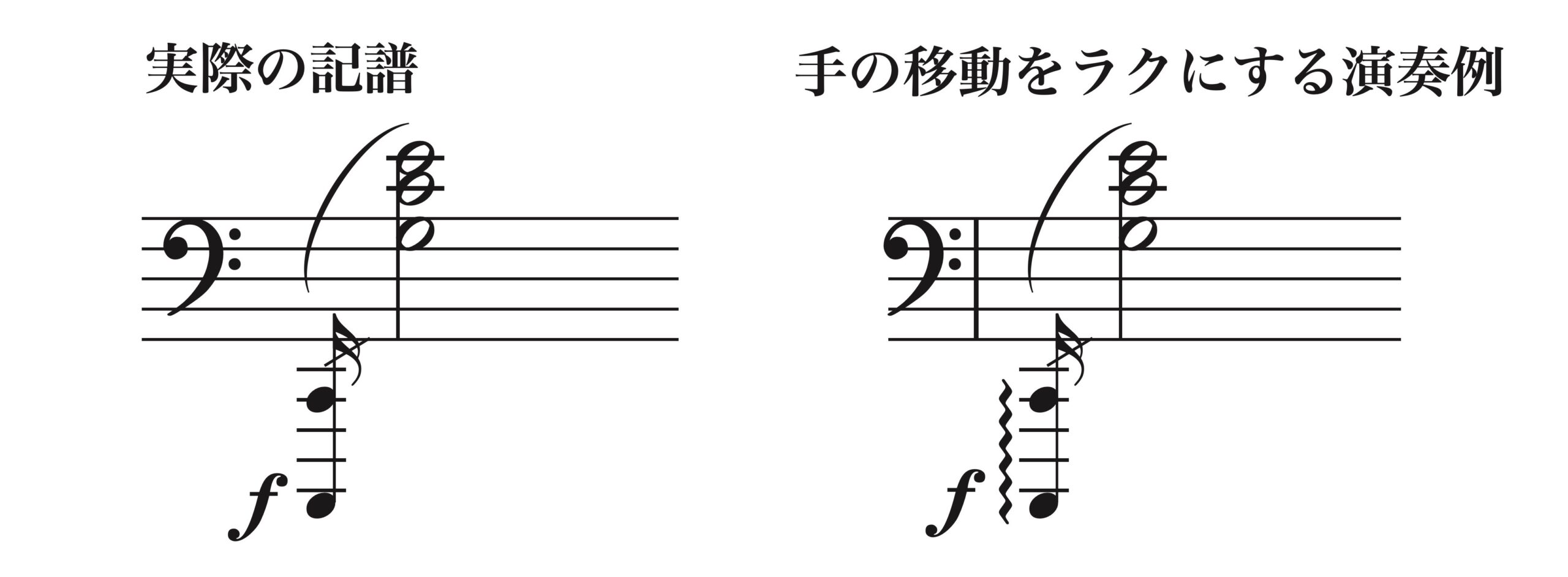

譜例(Finaleで作成)

左の譜例のような横移動は、このまま演奏しようと思うと、跳躍に時間がかかって間延びしてしまったり、手首を痛めてしまったりします。

基本的にはこのまま上手く演奏できればベストなのですが、どうしても難しいという場合には、右の譜例のように演奏してみましょう。

装飾音にアルペッジョをつける方法です。このようにすることで、親指をバネにして手を右方向に飛ばす力が働くために、横移動が格段にラクになるのです。また、飛ばすときの手首への負担も減少します。

アルペッジョというのは無闇に付けたりとったりしてはいけません。しかし、このケースのように明確な意図がある場合には、わずかに変更することは許容範囲でしょう。

譜例では装飾音が「オクターヴ」ですが、この和音が「完全5度」などの場合でも同様で、上の音を ”親指” で弾くようにすることで、手を横に飛ばす力が働きます。

► 音楽的な表現とテクニック

‣ 5. 跳躍前の音処理:注意すべきポイント

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、35-40小節)

譜例の36小節目から37小節目へ移るときに、ダイナミクスがsubitoで f になり、右手パートにも多少の跳躍が出てきます。

このようにダイナミクスが急変したり跳躍する直前は、音処理に注意しましょう。次のことばかりに意識がとられてうっかりと音処理が雑になってしまい、急いだり、音量的に大きく飛び出たりしてしまいがちだからです。

この譜例では、36小節2拍目の処理を気をつけましょう。

こういったことは、録音&チェックをすれば明らかなのですが、直後の内容に気をとられているせいか、演奏中は意外と気づきにくいものです。

「直後に何か気を取られるようなイヴェントがあるときには、音処理に注意」

ゆっくりのテンポで練習するときから、これを心がけるようにしてください。

‣ 6. 正確な跳躍のための目の動かし方

「ピアノの知識と演奏―音楽的な表現のために」 著 : 雁部 一浩 / ムジカノーヴァ

という書籍の中で解説されている跳躍のヒントを紹介しておきましょう。

ショパンのスケルツォ第2番の結尾和音のように左右に遠い跳躍では特に目の使い方が重要である。

このような場合、打鍵に先立って片方の鍵盤の位置を確認し、もう片方を打鍵の瞬間に見ると良い。

(抜粋終わり)

できている方にとっては、「確かに、そうやっているな」といった確認に過ぎないかもしれませんが、跳躍を当てずっぽうでやってきた方にとっては参考になるかもしれません。

・ピアノの知識と演奏―音楽的な表現のために 著 : 雁部 一浩 / ムジカノーヴァ

‣ 7. 大きな跳躍でも音楽性を保つテクニック

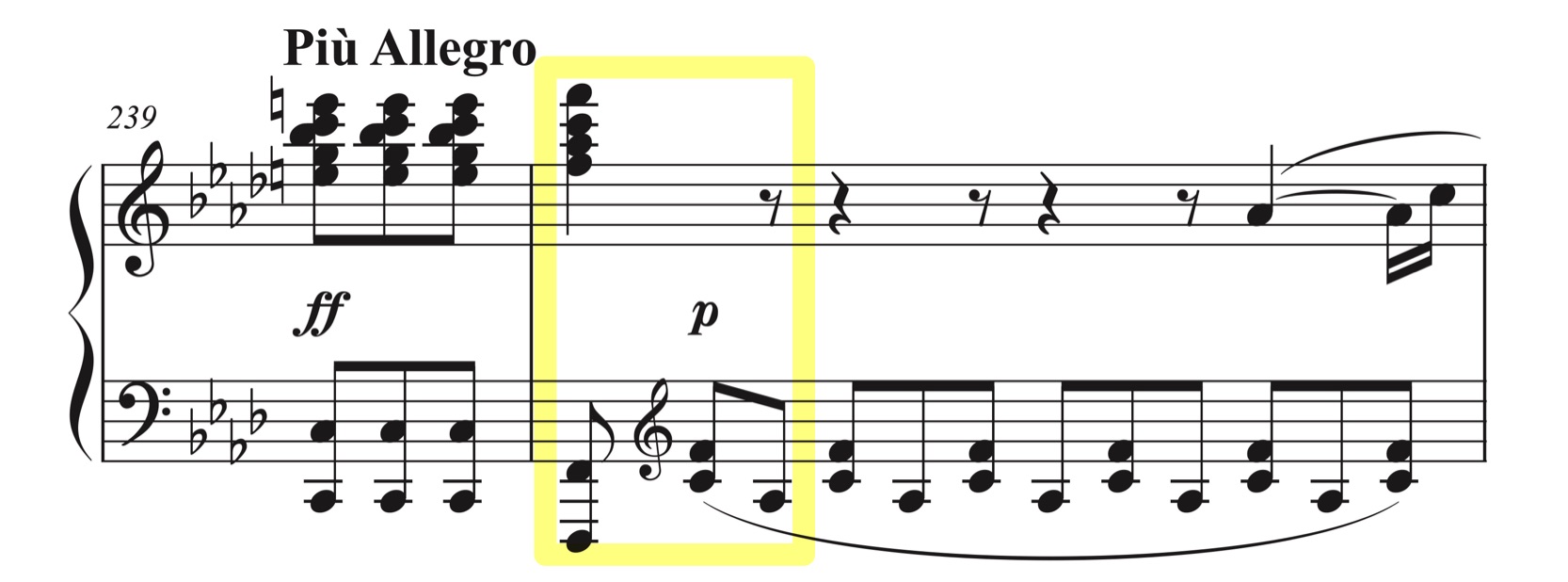

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第23番 熱情 ヘ短調 Op.57 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、コーダの入り)

イエローマーカーで示した部分の演奏には特別な注意を払いましょう。

このような「高速かつ広範囲な跳躍」においては、手の移動に必要な時間によって拍の感覚が大幅に乱れる危険性があります。リズム感が失われると、楽曲の構造的骨組みが崩れてしまいます。

最も望ましいのは「瞬間的な手の移動でもミスを犯さない程度まで練習を重ねる」ことですが、別のアプローチも検討してみましょう。

良いアプローチは、わずかに時間を延ばしてでも1拍目を明確に意識して演奏するという方法です。

具体的には、「イチ」を放棄するのではなく「イーチ・ニ・サン」のように、1拍目がやや広がっていることを踏まえてその拍を作ります。このアプローチにより、2拍目以降も安定性を保ちながら演奏を継続できるのです。1拍目を曖昧に処理してしまうと、通常は2拍目でも失敗を招くことになります。

‣ 8. 跳躍後のフレージング:音楽の流れを途切れさせないために

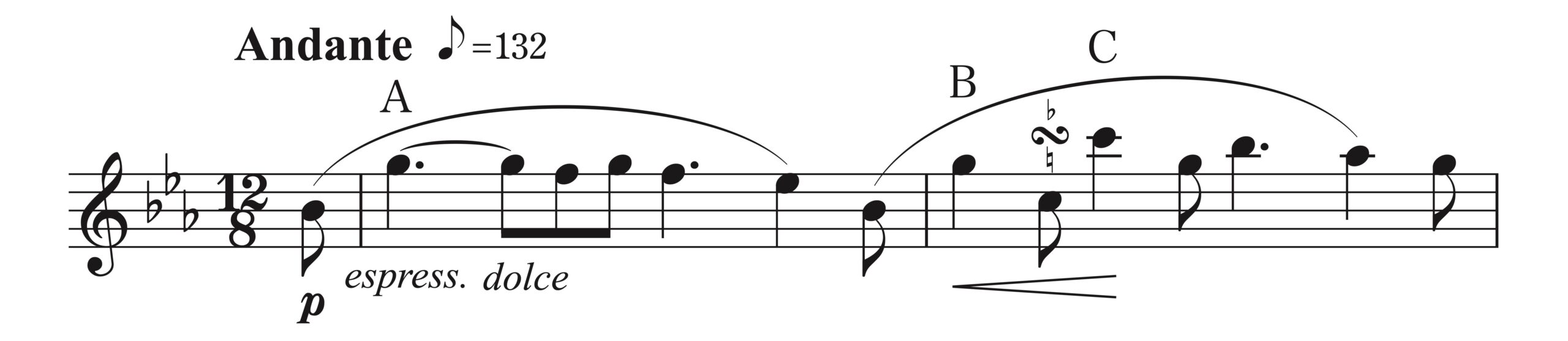

ショパン「ノクターン 第2番 Op.9-2」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

A〜Cまで3つのポイントを示しましたが、このような跳躍後の高い音では音楽を止めてしまいやすいので注意が必要です。

なぜ問題なのかというと、上がり切ったことで安心して音楽を止めてしまうと、ダンパーペダルを踏んでいたとしてもそこでフレーズが切れたように聴こえてしまうからです。

譜例を見ても分かるように、これらの3つのポイントはまだフレーズの最中にあるので、そのフレーズの中での出来事にしてあげないといけません。必ず打鍵後も音を聴き続けて、次のメロディ音へのつながりを意識してください。

ちょっとした注意があるかどうかでフレーズの長さは変わってきます。跳躍をきっかけに書かれているフレージングを分断してしまわないように気をつけましょう。

► 具体的な演奏テクニック

‣ 9. ポジション移動によるわずかな跳躍:アクセントを入れない

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、44小節)

譜例の右手パートへ書き込んだ運指は、現行のヘンレ版でとられている運指をもとに残りのすべての運指も補足したものです。この運指を使う場合、2拍目から3拍目へ移るときに運指の都合上どうしても指でつなげることはできず、少しだけポジションを跳ばさなくてはいけません。

このようなとき、跳ばした後に打鍵する音へいちいちアタックを入れてしまいがちなので十分に気を付けるようにしましょう。

この運指を使った場合、1拍目から2拍目へ移るときにポジションを跳ばして弾きそうになりますが、手首を少し左側へ動かすことで指でつなげることができます。

ポジションを跳ばしたい特別な意図がない場合には、出来る限り同一ポジションで弾き進めたほうが上記のようなアタックを入れてしまう可能性も低くなります。

‣ 10. 和音跳躍:効率的なポジション移動

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第18番 変ホ長調 Op.31-3 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、トリオの最初部分)

このような和音の跳躍で少し音が変わる場合は、すぐに手のポジションを準備し直さないといけません。しかし、跳躍する時にわざわざ卵形に近いくらいに縮こめたりと、無駄な動きを挟んでしまう例が見受けられます。

譜例のような和音から和音への跳躍では、原則、手指が余分な動きをせず最短距離で移動してください。加えて、次の和音を弾くためにポジション移動しないといけない指のみを動かし、それ以外は前の和音の形をそのまま維持させましょう。音域が上がるとき下がるときのどちらもです。

「音を出さず、手を移動させてポジション準備のみをする練習」をしてみるのも、有効な方法です。

‣ 11. 跳躍後の単音演奏:安定するための練習法

右手で跳躍後に超高音を弾くとします。たくさんの例が思い浮かぶことでしょう。

こういった場合は、原則として小指でその音をつかむことになりますが、同時に、その1オクターヴ下の音を親指で弾く練習をしてください。つまり、オクターブでつかむ練習をしておき、その感覚を覚えておいたまま、小指だけの演奏に戻すのです。

日常生活において、指を1本ずつ単独で動かす機会は相当限られており、あらゆるときに親指とセットでモノをつかんでいます。つまり、親指というのは手を安定させるために非常に重要な役割を持っており、親指をセットで意識することで安定感が増すわけです。

この練習方法は、「白鍵から黒鍵」「黒鍵から白鍵」というように斜めに跳躍する場合よりも、「白鍵から白鍵」「黒鍵から黒鍵」というように並行的に跳躍するところを練習する場合に、より効果的な練習となります。親指の準備のために手をひねらなくていいからです。

左手で跳躍する場合も、反対に考えて応用してみてください。

‣ 12. 伴奏の跳躍を正確に演奏するコツ

ショパン「ワルツ 第6番 変ニ長調 Op.64-1(小犬)」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、5-8小節)

Molto vivace。譜例は大した跳躍ではありませんが、このようなバスと和音を弾いていく跳躍伴奏はワルツをはじめ、多くの音楽に出てきます。

一見簡単そうに見えますが、跳躍があるということと楽曲によってはテンポが急速であることなどから、音が欠けたり外したりしやすい典型的な伴奏形となっています。

外さずに弾くコツとして、以下の点を意識しましょう:

・バスを弾く前に、直後に弾く和音の形や距離をイメージしておく

・バスを弾いたとき、手の形を直後に弾く和音の形へ近づけておく

・和音からバスへ戻るときには、やはり、距離をイメージする

これらを「ゆっくり練習(拡大練習)」の段階から行なってください。意識せず、むやみに跳躍しているだけでは、テンポが上がったときに対応できなくなってしまうでしょう。

また、このやり方をとることで、打鍵直前の無駄な動きを最小限にすることができるので、欠けたりしにくい正確な打鍵を目指せます。

► 終わりに

これらのヒントを意識的に練習に取り入れることで、より自然で音楽的な跳躍が可能になるでしょう。粘り強い練習と正しいアプローチによって、改善を目指してください。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント