【ピアノ】速いパッセージを極める:演奏テクニックと効果的な練習方法

► はじめに

ピアノ演奏において、速いパッセージは多くの奏者にとって悩ましい課題の一つでしょう。

本記事では、速いパッセージを効果的に演奏するための実践的なテクニックと練習方法を詳細に解説します。単に速く弾くだけでなく、音楽性と正確性を兼ね備えた演奏を目指す学習者に、具体的で実用的なアドバイスをお届けします。

► A. 速いパッセージの基本練習テクニック

‣ 1.「速く弾く練習」と「ゆっくり弾く練習」を両方取り入れる

ピアノの練習に「ゆっくり練習(拡大練習)」は重要ですが、「ゆっくり弾くとき」と「速く弾くとき」では、使う筋肉も頭の働きも異なるので、速く弾く練習をしないと速く弾けるようにはなりません。

一番やってはいけないのは、音が入ってない状態でやたらに速く弾きまくること。これでは嘘ばっかり弾いてしまい、悪いクセがついてしまいます。

速くて難しいパッセージが出てきたら、そこだけを取り出して「速く弾く練習」と「ゆっくり弾く練習」を両方行うのが得策です。速く弾いて身体をそのテンポに慣れさせ、うまく弾けなかった箇所をゆっくり丁寧にさらい直す。これを繰り返しながら積み重ねていきます。

当たり前のことに思うかもしれませんが、「速く弾く練習」もしくは「ゆっくり弾く練習」のどちらかしかやっていないケースは、意外に多いのです。

‣ 2. 鍵盤から指を高く上げている限り、速くは弾けない

速いパッセージを効果的に演奏するために「鍵盤からなるべく指を上げないこと」を意識しましょう。指の動きが大きいと、無駄な動きが多くなる分、速い動きに対応できませんし、見た目としても良くありません。

こういった部分を「ゆっくり練習」も取り入れながらで身につけます。

鍵盤からなるべく指を上げない弾き方をすると、はじめのうちは音同士がくっついてしまったりして弾きにくく感じるでしょう。ただ、これは上級者を目指す方は必ず身につけているテクニックなので、ぜひ意識しておきたいところです。

「指を高く上げないと発音できない」と思い込んでいませんか?

そんなことはありません。

まずは、「ゆっくり練習で、なるべく指の動きを少なくすることを意識する」だけでいいので、常に意識に入れて練習しましょう。

‣ 3. 1拍ずつ速く弾く練習法

ある程度指は動くのに速いパッセージのカタマリが弾けないときは、「どこか1箇所のみに問題があるケースが意外にも多い」ことを思い出してみてください。ある1箇所のみがうまく弾けないために、その前後まで失敗して、結果としてパッセージ全体が弾けていないように聴こえてしまうということです。

その箇所を発見するためには、「1拍ずつ速く弾く練習をする」という方法がおすすめです。短く区切って練習することで、問題のある1箇所を見つけ出すことができます。

その後、完璧に弾けるようにした短い単位をつなぎ合わせていき、速いパッセージ全体を完成させます。

【速いパッセージの具体的な練習方法:拍頭止め】

「拍頭止め」という練習方法があります。

例えば、4分の4拍子で16分音符がずっと続いているとしましょう。

譜例(Finaleで作成)

次の拍の頭の音を4分音符で演奏し、その音からまた始めます。(4分音符単位)

(Do Re Mi Fa)(So – – -)(So Fa Mi Re)(Mi – – -)

(Mi Fa So La) (Si – – -)(Si La So Fa)

これを指定のテンポで演奏しましょう。譜例を見ると分かると思いますが、各拍頭の音は2度弾くことになります。

これは単なる「リズム練習」とは全く異なります。この練習方法をすると、速いパッセージを1拍ずつ細かく取り出して練習していくことになるので、1曲を通して演奏していたときには気づかなかったうまく弾けていない部分を洗い出すことが可能です。

何度も繰り返して練習することで、各拍頭の音を覚えてしまえるので、暗譜にも効くうえに、万が一とんでもそこから復活できるメリットまであります。

応用練習として「2分音符単位」で行っていく方法もあります。上記譜例を参照してください。

さらなる応用練習として、「1小節ずつ練習して、仕上げた各小節をつなぎ合わせていく」という練習方法も有効です。この場合は速いパッセージの練習に限らず、楽曲全般に応用できます。

ポイントはやはり、「次の小節頭の音まで弾く」こと。音楽は流れていますし、小節と小節のつなぎ目の表現には音楽的な要素が隠されていることが多いからです。

‣ 4. 両手での急速ユニゾンスケールの攻略法

ショパン「バラード 第1番ト短調 Op.23」の最後に出てくるような「両手での急速ユニゾンスケール」は、上手く弾けなくて悩んでいる方もいるはずです。

・テンポを上げようとすると、左手が遅れてバラバラになってしまったり

・「弾けている」と思っていただけで、実はダンパーペダルで誤魔化されていただけだったり

もちろん「ゆっくり練習(拡大練習)」も大事ですが、あわせて効果的な練習方法があります。

「1オクターブずつ区切って、速く力強く弾けるように練習する」というやり方。

1オクターブずつピカピカにしたものをつなぎ合わせて、最終的に全体が流れるように調整します。この練習方法を取り入れることで:

・各オクターブの中でつまづいているところを洗い出せる

・短い単位で弾くことで、どういった技術が不足して弾けていないのかも明確に分かる

この方法による練習のポイントは、「区切る場合でも、必ず実際の指遣いを使って練習する」ことです。さらに、「左手のみ」「右手のみ」「両手」の3パターンで練習しましょう。

上記のように、「ゆっくり練習(拡大練習)」は非常に有効な練習方法ですが、テンポを上げて練習しなければ速く弾けるようにはなりません。一方、楽譜通りにテンポを上げたら崩れてしまうから悩んでいるのでしょう。

だからこそ、上記のような区切った練習を取り入れるべきなのです。

► B. 演奏テクニックと音楽的表現

‣ 5. 速いパッセージのごまかしを減らす方法

ピアノ演奏においても「ごまかし」という言葉を耳にすることもありますが、

・確信犯的にごまかしているケース

・ごまかしていることに自分で気づいていないケース

こういった状態が続いていると、いずれ上達の足を引っ張ることになるでしょう。あるタイミングで、ごまかしていたところが表面に出てくるからです。

「速いパッセージを、ゆっくりのテンポでもきちんと弾けるかどうか」

今一度、これをチェックしてください。

しっかりと抑制をきかせることもできて、ゆっくりでも流れを失わずに弾けるようになっていてこそ、速いテンポでも完全に演奏できます。「ゆっくりでは弾けないけど速いテンポなら弾ける」と発言する方がたまに見受けられますが、それは、「弾ける」のではなく、「弾けていない」のです。

‣ 6. 音をカタマリとして捉える感覚

速いパッセージをビャッと弾くためには、音楽の捉え方にも大事なポイントがあります。

「速いパッセージの音をカタマリとしてとらえる」こと。

ショパン「ワルツ 第2番 変イ短調 Op. 34-1(華麗なる円舞曲)」

譜例(PD作品、Finaleで作成、66-69小節)

この譜例では、駆け上がる13連符が出てきます。こういったところでは、13連符をひとカタマリのワングループだと思って弾いてください。

1音1音頑張って弾こうと思うよりも、ずっと弾きやすく感じるはずです。それに、出てくる音もワンフレーズとして聴こえるようになります。

13連符は小音符ではなく大きな音符で記譜することもできますが、なぜ、わざわざ小音符で書かれているのでしょうか。

真実のところはショパンにきいてみないと分かりませんが、「小音符にすることで、到達点のF音へ向かっていく感じを出せるから」という意図は大きいでしょう。そう考えて譜例を見ると、「小音符よりも、到達点のF音のほうが重要な役割を持っている音」だと改めて思えてきませんか。

音楽的な意味でも、13連符は1音1音ではなくカタマリとして聴かせたいのです。

他のあらゆるフレーズにも言えることですが、自分がそのフレーズを内的にどう感じて演奏するかが、弾きやすさや出音に影響大であることを踏まえておきましょう。

感じることで、手指腕を含めた身体が無意識にそういった音作りへ関わるようになります。

‣ 7. 拍頭の強調方法を見極める

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第23番 熱情 ヘ短調 Op.57 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、79-82小節)

この譜例において、79-80小節に出てくる右手のトレモロは各拍頭を強調すべきではありません。一方、81-82小節に出てくる左手の分散和音は各拍頭をやや強調してもOKです。

どうしてなのか、これらのパッセージの違いを読み取りましょう。

【79-80小節に出てくる右手のトレモロ】

(再掲)

79-80小節に出てくる右手のトレモロは、同じ音程同士を繰り返している、言ってみれば「持続音」の一種。こういった箇所で各拍頭をいちいち強調してしまうと、音楽の縦割り感が強く出てしまいます。

拍の感覚は体内に持っているべきですが、それを表面には出さないようにしましょう。

【81-82小節に出てくる左手の分散和音】

(再掲)

一方、81-82小節に出てくる左手の分散和音は、各拍頭の音を見ていくとメロディックなライン(丸印で示した音)が内包されています。こういった箇所では、ちょっとした副旋律のように扱えるので、やり過ぎない程度に強調しても不自然ではありません。それに弾きやすくもなります。

先程のトレモロのように同じ音程で停滞しているわけではないので、各拍頭を強調することによる縦割り感はそれほど感じません。

一つ付け加えると、強調して良いのか判断に迷うようなパッセージを弾く場合は、原則、強調しないで素直に弾いておいたほうが無難でしょう。

‣ 8. 肘の回転を活用したテクニック

むやみに指を動かさなくても、身体のある場所の回転を上手く使うことでラクに弾けるパッセージもあります。例えば、以下の譜例のような左手で弾くパッセージ。

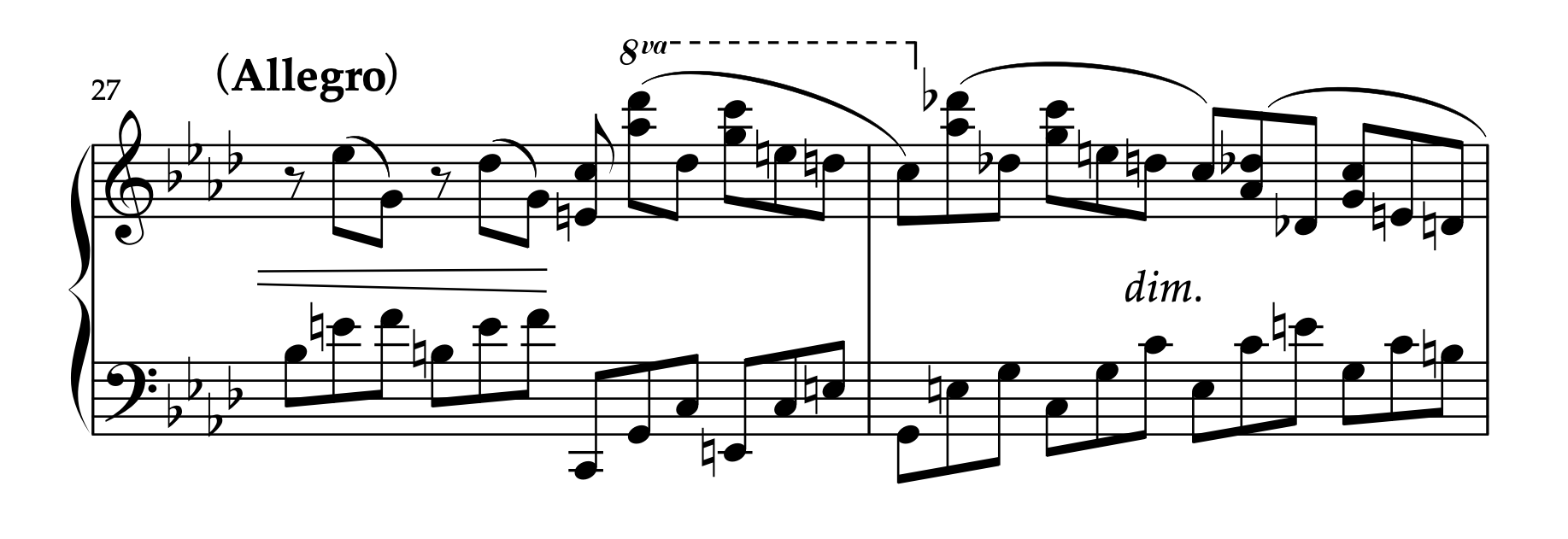

プロコフィエフ「ピアノソナタ 第1番 ヘ短調 Op.1」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、27-28小節)

Allegroの曲なので、結構なスピードを求められます。

演奏ポイントは、「3音ひとかたまりに対して左肘を時計回りに1回転させながら指も動かす」だけです。譜例の場合は3音のカタマリが1小節に4つ入っているので、1小節間で肘を4回転させることになります。

指の動きだけでゴリゴリやるよりもずっと速く弾けることを体感してみてください。回し方は大き過ぎないように、小さい円を時計の6時から時計回りに1回転させるイメージです。

譜例のような音型のパッセージは様々な楽曲で登場するので、肘の回転を利用するテクニックは想像以上に役に立つはずです。

まずはゆっくりなテンポで、肘の動きとそれにあわせた指の動きを確認し、それからテンポを上げていく。このようにするとすんなりマスターできるでしょう。

このテクニックについてさらに詳しく学びたい方は、【ピアノ】肘の回転で演奏が劇的に楽になる音型とその練習法 という記事を参考にしてください。

‣ 9. 重要な音と非重要な音の使い分け

すべての音をきちんと弾こうとせず、出す音と隠す音を区別して弾き分ければ、速く弾けるようになります。ざっくり言うと「あまり重要でない音を、手抜きする」ということです。

【高速分散和音の例】

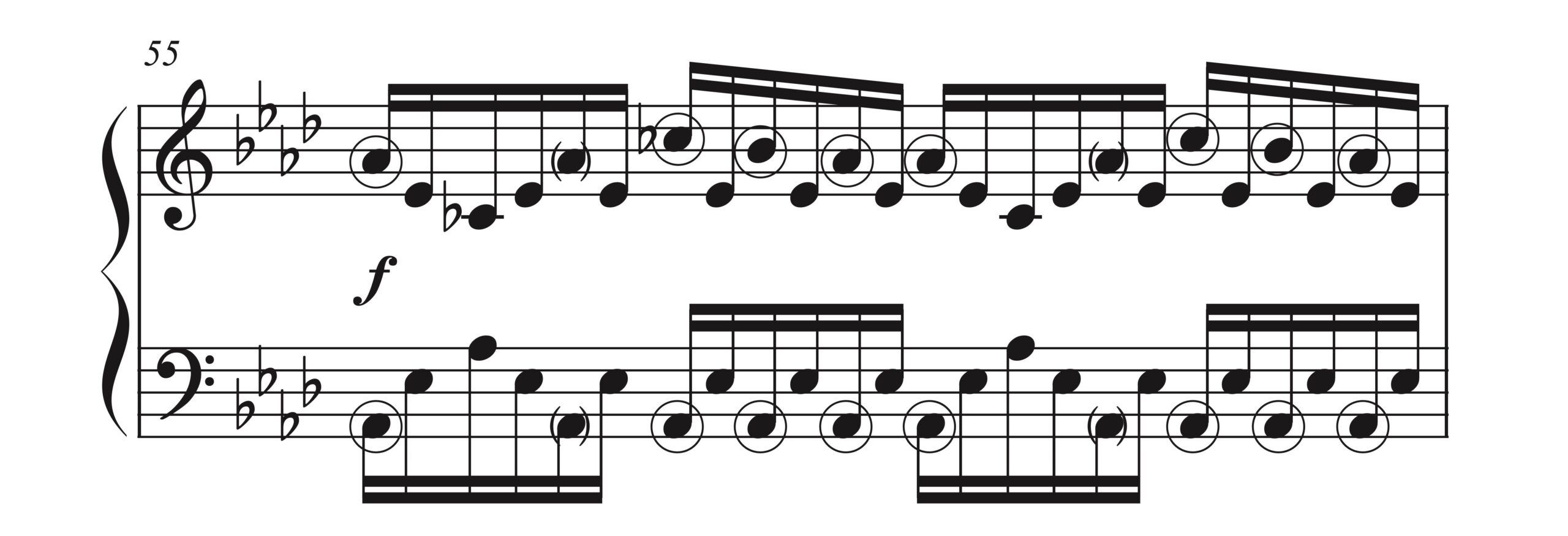

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第23番 熱情 ヘ短調 Op.57 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、55小節目)

・上段は、丸印で示した音が「メロディ」であり「幹になる音」

・下段は、丸印で示した音が「バス」であり「幹になる音」

このようになっています。

これらの重要な音だけハッキリと弾いて、他の細かい音は余力で弾くようにする。そうすると、すべての音をゴリゴリ弾くよりもずっと楽に速く弾けるのです。

【高速連続和音の例】

譜例(Finaleで作成)

プロコフィエフ「ピアノソナタ 第1番 ヘ短調 Op.1」の冒頭などで出てくる音型。

先ほどの例では、重要な音を見極めようと思ったときにメロディやバスを拾い出せば良かったのですが、この譜例の箇所はメロディではありません。そこで、「各拍頭の音」に注目してみましょう。

カッコ付きアクセントで示したように、各拍頭に重みを入れて弾いてください。

実際には書かれていないこのような重みを入れることで、拍が安定しテクニック的に難易度が下がります。速い速度で弾けるようになるのです。

もちろん、アクセントをやり過ぎると音楽そのものが変わってしまうので、少し重みを入れる程度にしましょう。全体をガンガンガンガンガンと弾いてしまうと、ただの「音のカタマリ」になってしまいます。したがって、難易度の問題だけでなく音楽的にも有効な方法と言えます。

‣ 10. 速いパッセージをノンレガートで弾く方法

速いパッセージを弾くとき、いつもレガートで弾いていませんか。

実は、ノンレガートで弾くことで、曲の表情が大きく変わることがあります。

以下の記事では、「ノンレガート」の概要と、「どうやったら速いパッセージをノンレガートに出来るのか」について解説しました。

► C. 特殊な練習方法とアプローチ

‣ 11. 上手な奏者の手の動きを感じる練習法

筆者が昔に受けたとあるレッスンでは、少し変わった練習方法を習いました。

「速いパッセージで、指導者の手の上に自分の手を乗せてついていく」というもの。指導者がいない独学の方は、上手な友人などの助けを借りて実践可能です。

例えば、目の前の速いパッセージが上手く弾けないとします。そのときに指導者の手(片手のみで行う)の上に生徒が手を乗せて、指導者がそのパッセージを弾く。

生徒側は、上手く弾けないながらも手の動く方向は知っておいて、指導者の手の動きについていかなくてはいけません。手は押さえつけるのではなく、手の重みで乗せるだけのイメージ。重なって動き回っているトンボを見たことがあるでしょうか。あんな感じです。

この練習方法のいいところは、触覚に訴えること。これだけですぐに上達するような魔法ではないのですが、そのパッセージでの手を速く動かす感覚が分かってきます。これは、とても大きなことです。

時々、気分転換のように取り入れてみてください。練習に新鮮味が出ますし、新たな感覚も身につけることができます。

‣ 12. 口を使ったリズムと譜割りの理解

難しいパッセージは、口を使って歌ってみてください。口で言って転んでいるところは、大抵ピアノ演奏でも転んでいます。

また、「パッセージを、口を使って正確なタイミングで歌えるのは大事」ということもあわせて踏まえておきましょう。

例えば、速いパッセージが出てきたら乱れぬように歌い、リズミカルなパッセージが出てきたら正しいリズムで重みの入れ場所を間違えずに歌う。これらを淡々とこなせる必要があります。

上記の練習方法を実施する利点は、「譜割りを理解できていないところを洗い出せる」ことです。

ピアノで演奏しているときに無意識に意味なくタメているところでは、拍の感覚が適当になっているはずです。身体で覚えているだけのところもあるでしょう。しかし、口で歌う場合は、譜割りをきちんと理解していないと歌えません。

この練習方法、ドラマーなどのリズムが命の演奏者は非常に重視するそうです。ピアノがない環境でも実施できるので、ちょっとした空き時間にやってみてください。

► D. 高度な演奏テクニック

‣ 13. 速いテンポでのスタッカート奏法におけるダイナミクスの注意点

スタッカートが連続する場合、テンポが速くなるにつれてダイナミクスが大きくなる傾向にあります。

やってみると気づくはずですが、レガートのパッセージをかなり高速のテンポで、かつ、pp のダイナミクスで弾こうしても、それほど難しいことではありません。しかし、それらをスタッカートの連続で弾こうとすると、ダイナミクスを抑えているのが想像以上に困難です。

スタッカートの場合でも、単音を pp で発音するのは訳ないでしょう。一方、それが連続すると、静かに弾くためのハードルが上がります。スタッカートをするときにどういった動作が必要なのかを考えれば、これはある意味仕方ありません。

問題なのは、ダイナミクスが大きくなっているのに気づきにくいことです。

「速いテンポでのスタッカートの連続では、ダイナミクスに注意」

これを頭の片隅へ置いておくことで、自分のできる範囲でのコントロールはできるでしょう。

‣ 14. 弱音高速パッセージの磨き方

あらゆるテクニックの中で難しいものの一つが「弱音による高速パッセージ」であることは間違いありません。例えば、以下のようなものです。

ショパン「エチュード(練習曲)Op.10-12 ハ短調 革命」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、73-77小節)

例えば譜例の部分は、革命のエチュードの中でも最も難しいところだと感じます。非和声音がたくさん出てくるのでダンパーペダルを使いませんし、音が欠けたりとボロが出ると、音響が無くなって空っぽになってしまうからです。

とにかく、弱音による高速パッセージでは「音の欠け」が生じやすいのです。「指を上げ過ぎずに、弱音だけれども深くタッチしていく」ことを意識して練習しましょう。

また、こういったところでは左手のパッセージを「一本の線」にしたいわけです。したがって、右手に余裕のあるところはありますが、原則両手で分担しないほうが仕上がりは音楽的になるでしょう。

弱音高速パッセージは、どこよりもしつこく練習しておいて損はありません。

► 終わりに

速いパッセージの習得は一朝一夕にできるものではありません。ここで紹介した様々なテクニックや視点と練習方法を活用してください。重要なのは、機械的な練習をするのではなく、音楽の中身を理解しながら練習していくことです。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント