【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「美しい異郷」:特徴と演奏のヒント

► はじめに

ロベルト・シューマンの歌曲集「リーダークライス Op.39」より第6曲「美しい異郷(Schöne Fremde)」。この小品には、作曲者の妻クララ・シューマンが編曲した、特別なピアノ独奏版が存在します。クララの手によってピアノ曲として生まれ変わったこの作品は、夫の音楽を誰よりも深く理解していた彼女ならではの編曲として評価されています。

本記事では、クララ・シューマン編曲版「美しい異郷」の特徴を分析し、ピアノ演奏における表現のコツと注意点を具体的に解説します。

► 前提知識

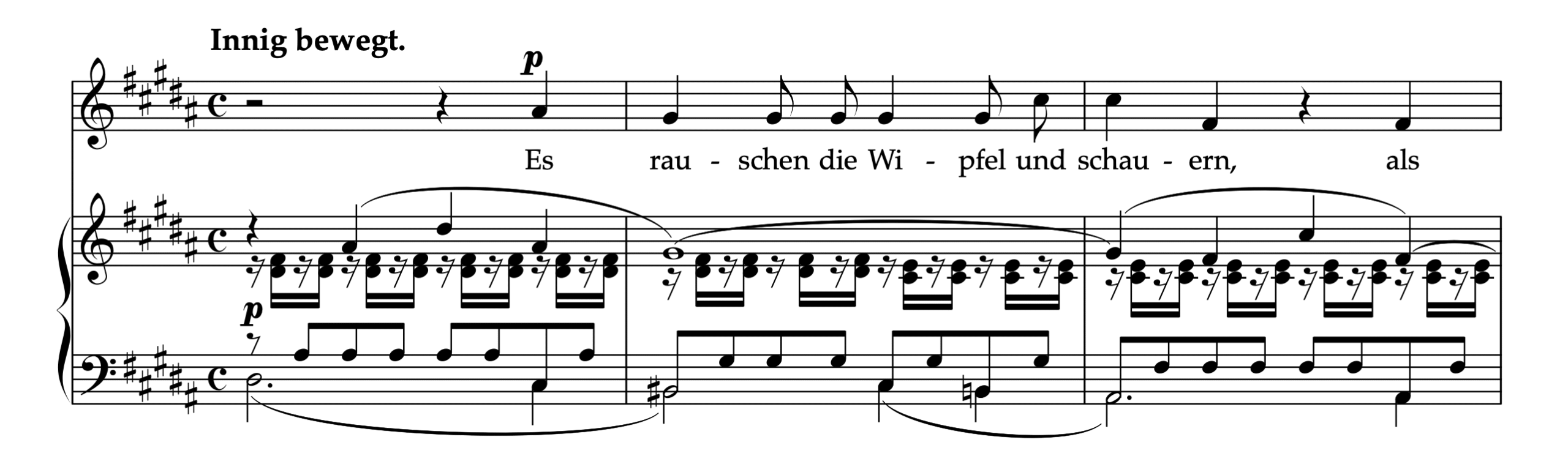

‣ 原曲「美しい異郷」の基本情報

シューマン「リーダークライス Op.39 より 第6曲 美しい異郷」(原曲の歌曲)

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

作曲年:1840年

演奏時間:約1分30秒

歌詞:ヨーゼフ・フォン・アイヒェンドルフの詩

内容:自然の神秘的なざわめきの中から、やがて来る大きな幸福の予感を聴き取る、夢幻的な憧れの歌

構成:「リーダークライス Op.39」の第6曲

ロベルト・シューマンには「リーダークライス」という歌曲集が2つ(Op.24とOp.39)ありますが、「美しい異郷」はOp.39の第6曲です。クララとの結婚という人生の転機である1840年に作曲されました。

‣ クララ・シューマンについて

クララ・シューマン(1819-1896)

・19世紀を代表する女性ピアニスト・作曲家

・ロベルト・シューマンの妻(1840年結婚)

・優れた音楽編集者としても活動

・ブラームス、リストらと深い音楽的交流を持つ

クララの父フリードリヒ・ヴィークは、ロベルトのピアノ教師でありながら二人の結婚に強く反対していました。法廷闘争まで発展した困難を乗り越えて結ばれた二人の愛の物語は、音楽史上最も美しいエピソードの一つです。

クララは演奏家として国際的な名声を得ただけでなく、ロベルトの作品の編集者・解釈者としても重要な役割を果たしました。彼女が編集した楽譜や編曲作品は、作曲者の意図を深く理解した資料として、今日でも高い価値を持っています。

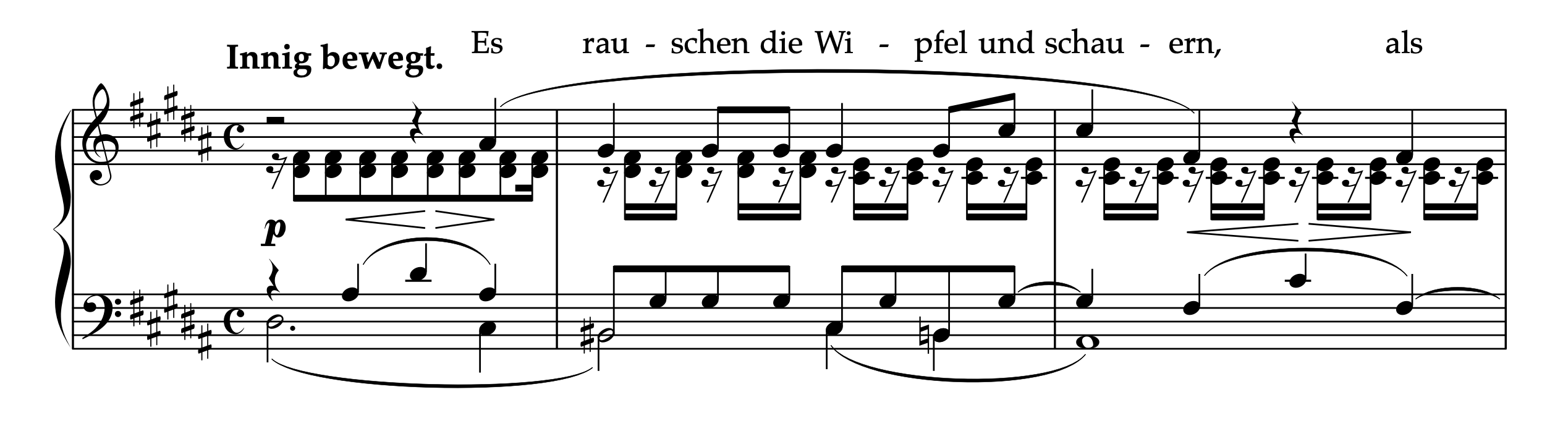

► クララ編における編曲の基本方針と難易度

シューマン「美しい異郷(クララによる編曲版)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

編曲の基本方針

クララ・シューマンによる「美しい異郷」編曲版の最大の特徴は、原曲への深い敬意に基づいた編曲アプローチにあります。ただの「歌曲のピアノアレンジ」に留まらず、ロベルト・シューマンの音楽が持つ本質的な美しさを、ピアノ独奏という形式で表現することを目指した編曲です。

編曲技法の観点から見ると、クララは原曲の歌曲におけるピアノ伴奏部分を土台として活用しながら、その上に声楽メロディを組み込んでいます。原曲からの改変は必要最小限に抑えられ、シューマン独特の音遣いが丁寧に残されている点が特徴的です。

技術的難易度

難易度:ツェルニー30番後半程度から挑戦可能

► 演奏上の注意点

‣ 基本的な解釈:情熱的に演奏するか、穏やかに演奏するか

この楽曲の原曲を聴いていると、大きく2通りの演奏法が聴かれます:

・情熱的な演奏:トッカータ風でやや技巧的に弾く(シフのピアノ伴奏など)

・穏やかな演奏:技巧的に弾かず、柔らかい持続として同音連打を表現する(圧倒的多数)

なぜこのような表現の違いが生まれるのかというと、曲想と歌詞の内容のどちらも多様に解釈できるからです。

情熱的な演奏を支持する立場:

・シューマンの音楽自体が、詩の表面的な静けさの「下」にある激しい感情を掘り起こしている

・「これから来る幸せ」への憧れは、実は激しい渇望であり、抑えきれない予感

・ピアノパートの和声の動きや繰り返しは、高揚感を表している

穏やかな演奏を支持する立場:

・「ひっそりと」「夢のように」という詩の言葉を尊重すべき

・予感はまだ「予感」であり、実現していないからこそ、夢見るような柔らかさが必要

・過度な情熱は、この「美しい異郷」の神秘性を壊してしまう

個人的には、「抑制された情熱」が理想だと思います。表面は穏やかでも、その下に熱い憧れが流れているというバランスこそが、この曲の魅力ではないでしょうか。

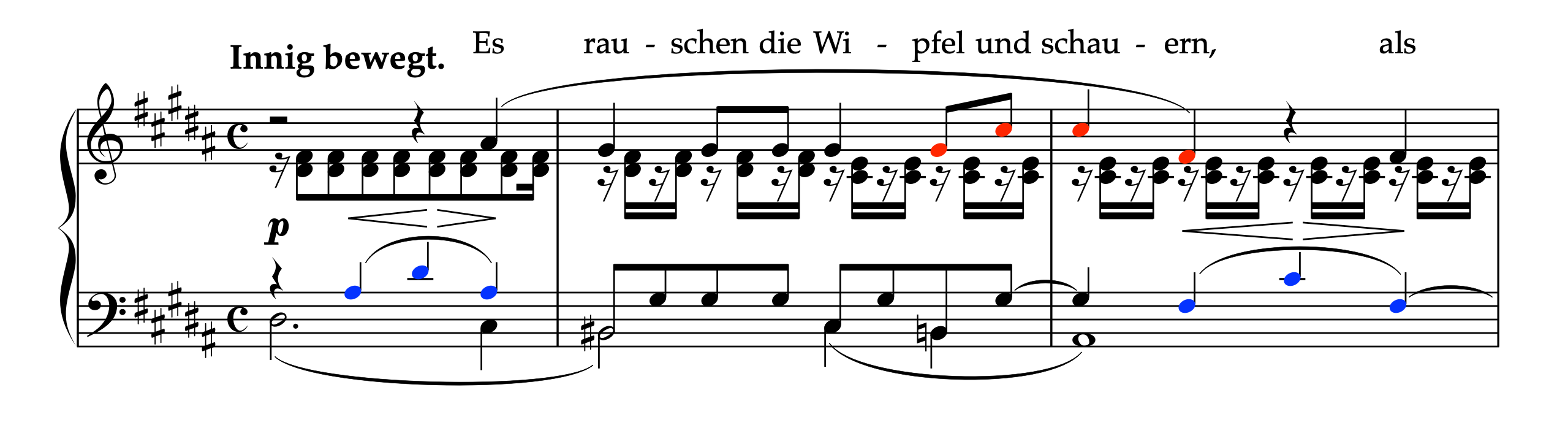

‣ メロディと合いの手との呼応関係

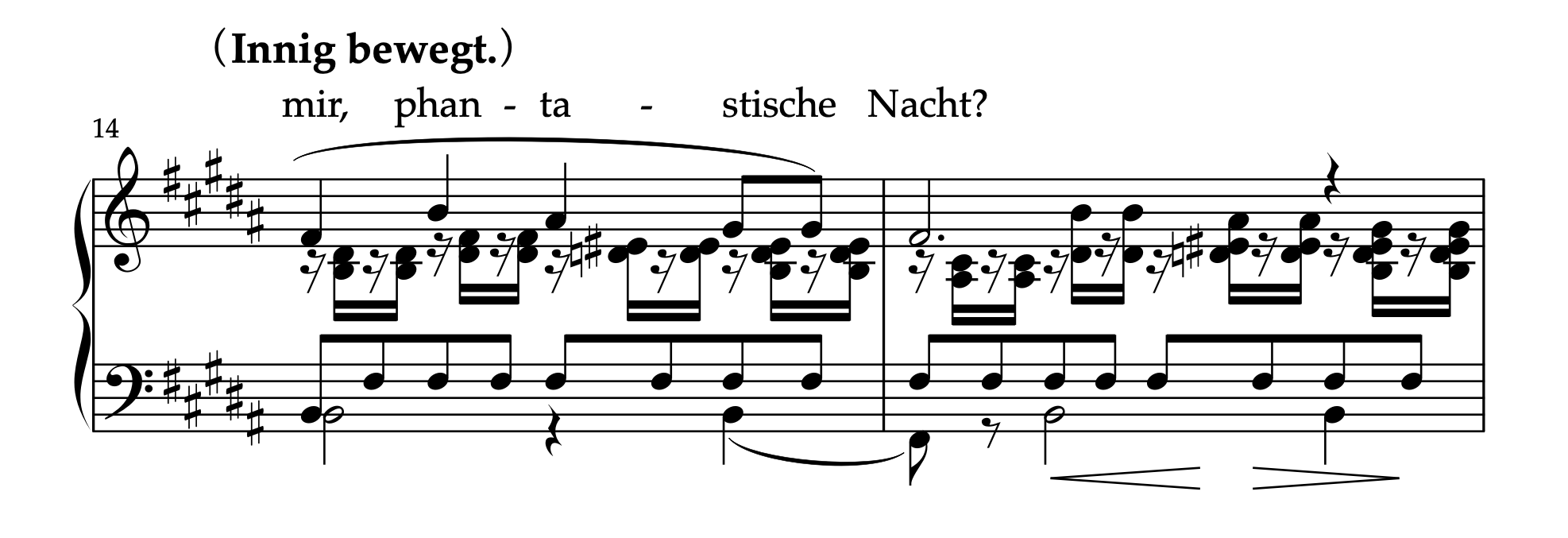

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

ブルー音符で示した、上行して下行する合いの手的素材はこの楽曲全体で何度も出てきます。これはただの合いの手ではなく、メロディとも密接に関係しています。

譜例のレッド音符で示したメロディは、やや変形されながらも共通した動きを持っています。したがって、それらが呼応関係にあることを意識して演奏しましょう。

演奏のコツ

後行のブルー音符のほうがやや小さくなるバランスで演奏すると、呼応している印象を出すことができます。

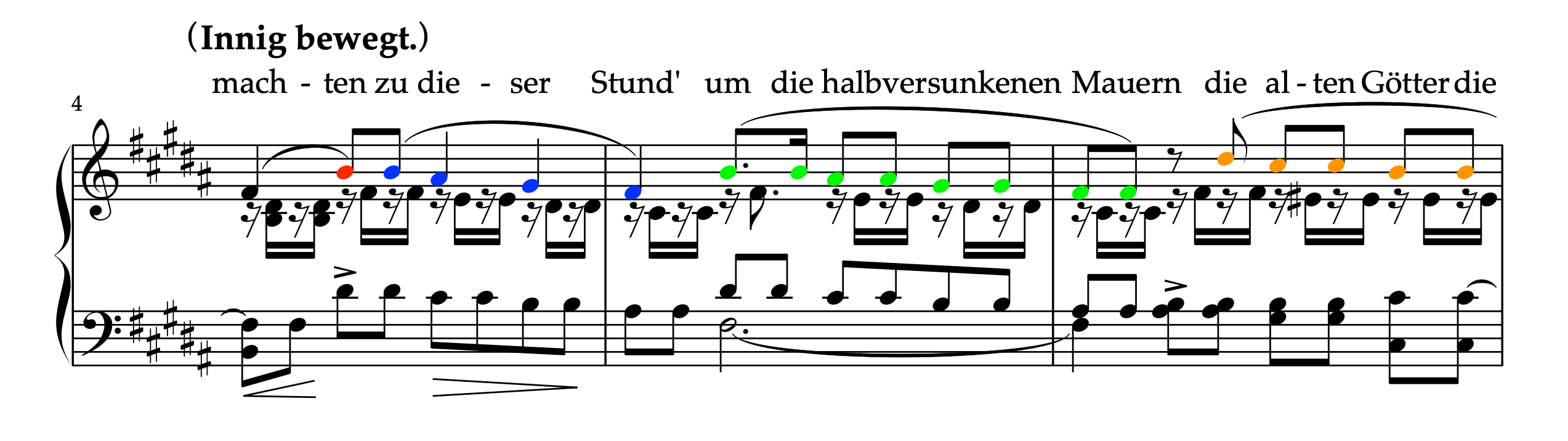

‣ 歌詞のつながりと反復の把握

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、4-6小節)

レッド音符で示したH音は4度上行する音なので強調して弾いてしまいがちですが、「machten」というひとつながりの単語の途中の音であり、スラー終わりの音でもあります。したがって、直前のFis音よりも極端に大きくなってしまうと不自然です。直後のブルー音符H音から次のフレーズを作りましょう。

また、「ブルー → グリーン → オレンジ」というように、3回反復しながらもそれぞれが変奏されています。メロディのニュアンスの違いを感じながら演奏しましょう。それぞれ左手パートとのハモリのバランスをとりながら演奏することが重要です。

‣ その他の演奏注意点

同型反復における表情の差(8-11小節)

8-9小節の反復で10-11小節が作られています。ただし、ここでは明確な表情の差があるので、ただ繰り返すだけにならないように注意しましょう。

当然、原曲の歌詞の内容も異なっていますが、ピアノ編曲版における表情の差とは:

・10-11小節では、cresc. と sf が書かれていない

・8-9小節がE-durであるのに対し、10-11小節はdis-mollでありmollの表情

各声部のバランス調整(15小節目)

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、14-15小節)

付点2分音符のFis音がメインメロディなので、音域が上を行く伴奏部分を演奏している間も、それが自分の中で鳴り響いているように聴き続けましょう。この音域が上を行く伴奏部分はメロディックなラインを含みますが、特に大きく弾こうと思わなくても連打するので聴こえてきます。

クライマックスへ向けた、音楽と心の準備(17小節目〜)

17-18小節あたりは、メロディが同じような音域に停滞し、和声変化も少なくなります。音楽面でのクライマックスへの準備です。これを読み取り、演奏側としてもクライマックスへ向けた気持ちの準備をしましょう。

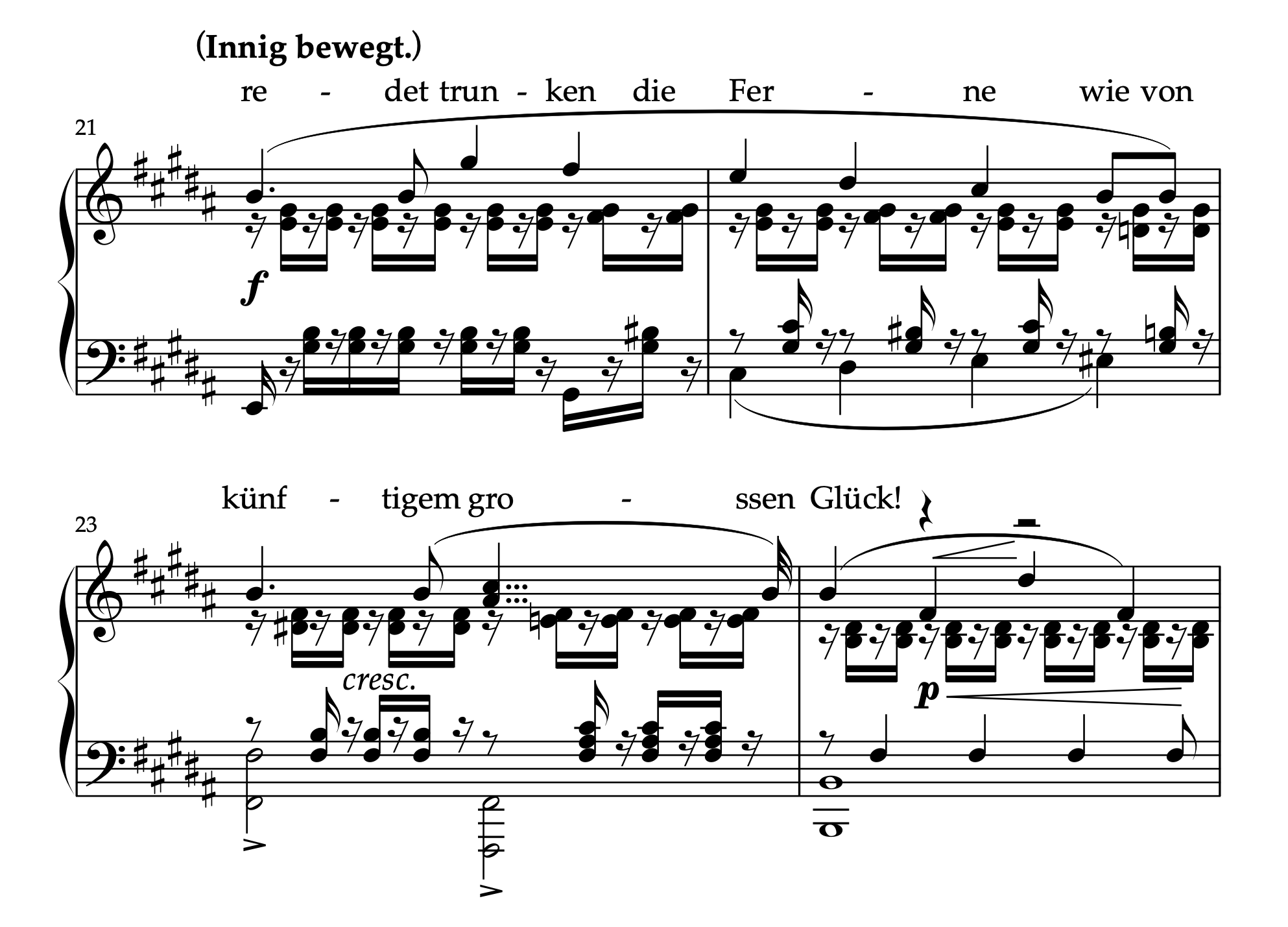

クライマックスの表現(21-23小節)

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、21-24小節)

20小節目の sf でクライマックスにならないように加減することが重要です。sf の最中も cresc. は続いており、それは21小節目の f まで続いていることを読み取りましょう。

そしてもう一つ重要なのが、23小節目にさらに cresc. が書かれていることです。つまり、真のクライマックスは24小節目の頭であり、原曲の歌詞では「Glück !(幸福)」と言い切る箇所です。

エンディングの表現(24-30小節)

音楽的特徴:

・この楽曲の規模からするとやや長めのエンディング

・楽曲でずっと使われてきた上行して下行する合いの手的素材が主要メロディとしてそのまま扱われる

25、27小節目の左手パートの動きは、楽曲でずっと使われてきた上行して下行する素材からきています。その中に含まれる「G → G → Fis」の横つながりのバランスが凸凹しないように注意しましょう。

最後には演奏に時間がかかるロングアルペッジョがありますが、直前の rit. との兼ね合いを考えなくてはいけません。テンポをゆるめ過ぎたのにアルペッジョが速過ぎたり、テンポをあまりゆるめなかったのにアルペッジョだけゆっくり弾き過ぎたりすると、音楽の流れが損なわれてしまいます。

► 楽譜情報

以下の楽譜集には「美しい異郷」をはじめ、クララが編曲したロベルトの歌曲が網羅的に収載されています。歴史的価値と実用性を兼ね備えた貴重な資料として、音楽学習者や研究者に愛用されています。

・クララによるシューマン歌曲のピアノソロ編曲集 30 Lieder und Gesange fur Klavier

|

|

► 終わりに

クララ・シューマンによる「美しい異郷」の編曲版は、原曲への深い理解に基づいた仕上がりです。演奏にあたっては、以下の点を意識しましょう:

・原曲の歌詞を理解し、その詩的世界観を把握する

・歌とピアノ伴奏の原曲を聴き、クララの編曲意図を感じ取る

・メロディと伴奏のバランスを常に意識する

・楽曲全体を通じて現れるモティーフの関連性を理解する

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2daee609.28c43eaa.2daee60a.a56f25f8/?me_id=1304160&item_id=10070138&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fpianogakufu%2Fproduct_img%2F27328.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント