【ピアノ】シューマン「小さなロマンス」に見る補足リズムの分析

► はじめに

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-19 小さなロマンス」は、リズム的に興味深い特徴を持っています。

本記事では、この作品に見られる「補足リズム」という技法に焦点を当て、シューマンがどのようにこの技法を活用して音楽的表現を多彩にしているかを分析していきます。

► 補足リズムとは

補足リズムとは、リトミックの教程ではよく話題になる用語で、メロディが伸びている間に、伴奏部分で拍を取るようにリズムを刻む手法。メロディが長い音符で保持されている間、その音の持続時間を「埋める」ように別の声部が刻むことで、音楽に生き生きとした躍動感が生まれます。

►「小さなロマンス」における補足リズムの分析

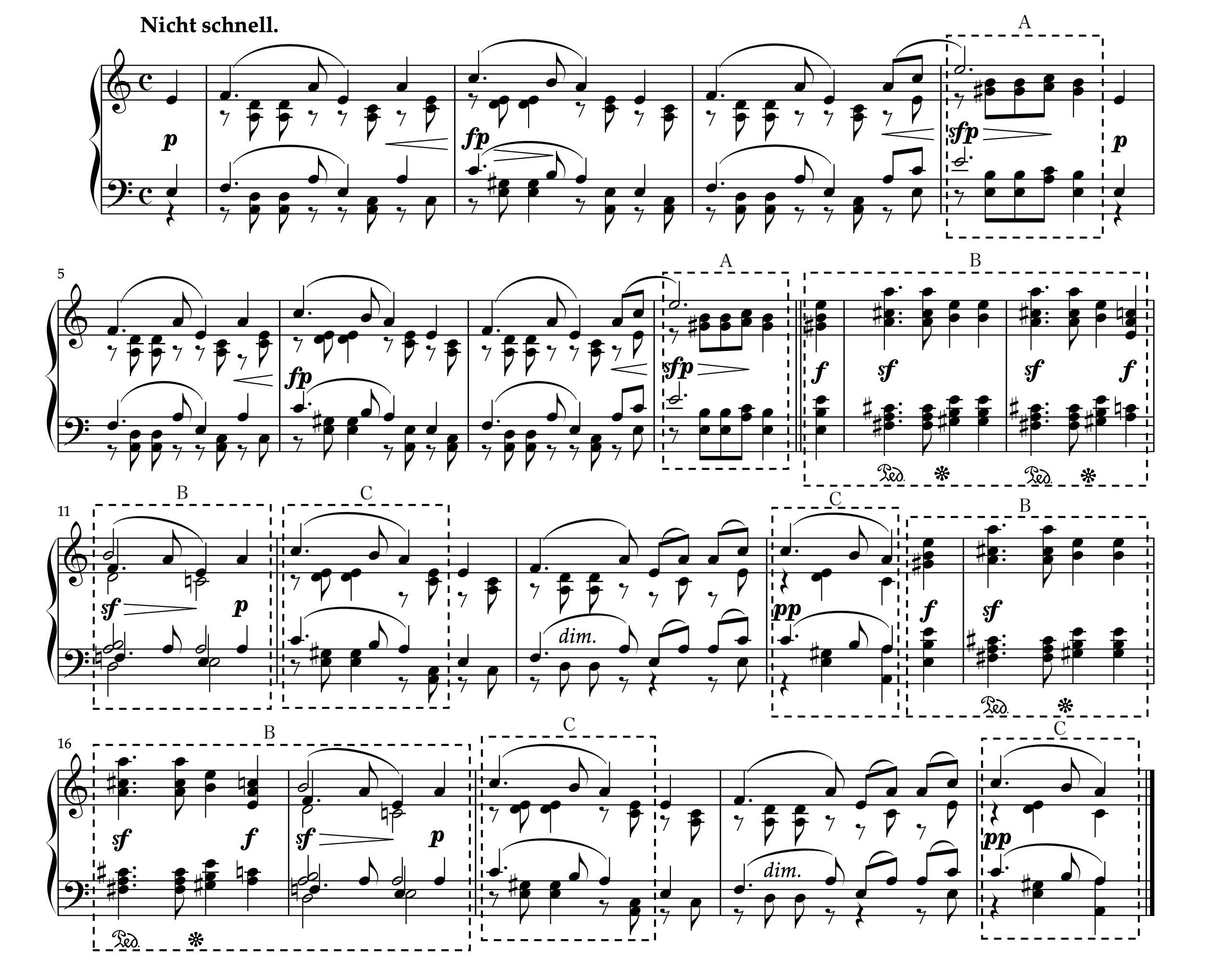

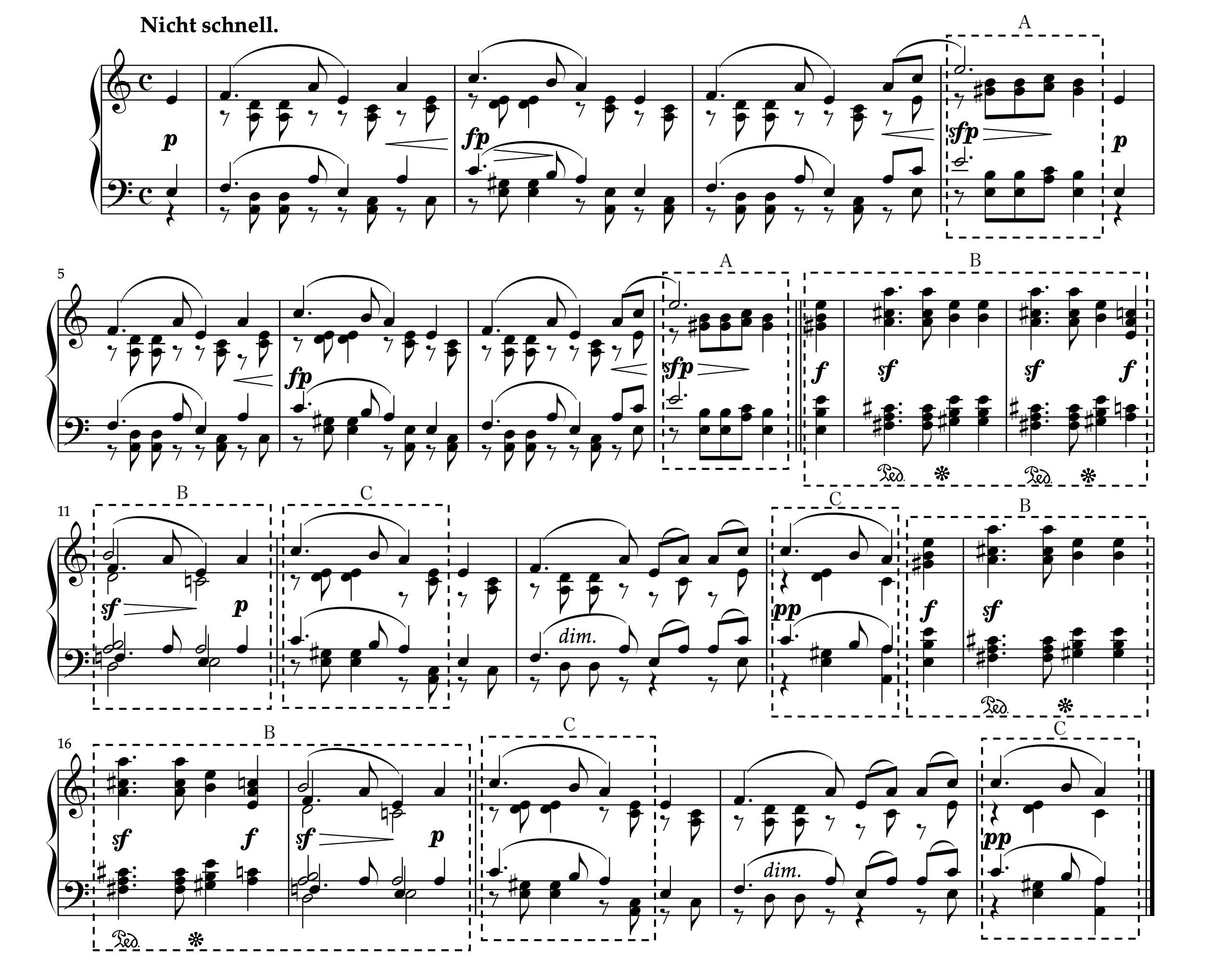

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-19 小さなロマンス」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

「小さなロマンス」は、そのほとんどが補足リズムで構成されている興味深い作品。楽曲全体を見ると、わずか6小節(点線B部分)を除いて、全ての小節に補足リズムの技法が使われています。

‣ 内声の動きによる色彩の変化

A部分に注目すると、シューマンは同じ音で補足リズムを刻み続けるのではなく、一度だけa-mollのⅠ度を挟むことで変化をつけていることが分かるでしょう。これは補足リズムの使い方における工夫の一つで、単調になりがちな伴奏にさりげない表情の変化を与えています。

このように、補足リズムにおいて小さな動きを与えて対旋律的な効果を生み出す書法は、よく見られます。

‣ 構成を示すための補足リズムの変化

(再掲)

特に注目すべきは、点線C部分における補足リズムの使い方。12小節目と14小節目を比較すると、同じメロディが使われているにも関わらず、補足リズムのパターンが異なっています:

・12小節目:8分音符単位での補足リズム(より細かい動き)

・14小節目:4分音符単位での補足リズム(より広い動き)

この違いは単なる変化ではなく、曲の構造を示す重要な役割を果たしていると言えるでしょう。14小節目の4分音符による広い補足リズムは、フレーズの締めくくり感を強め、構成の区切りを明確にしています。同様の技法は18小節目と20小節目の繰り返しにも見られます。

シューマンはこのような補足リズムのパターン変化を通じて、構造を聴き手に自然に感じさせる工夫をしているのです。

► 補足リズムがもたらす音楽的効果

特に「小さなロマンス」における補足リズムの効果は以下のように整理できます:

・和声感の強化:補足リズムによって和音の響きが継続的に刻まれ、和声的な土台が認識される

・構造の明確化:補足リズムのパターン変化によって、曲の区切りが聴き手に自然に伝わる

・リズミカルな推進力:

– 長く伸ばされるメロディに対して、補足リズムが動きを与え続ける

– それらがあるからこそ、点線B部分の補足リズムなしのファンファーレ的な部分が活きている

► 演奏のヒント

この楽曲を演奏する際には、以下の点に注意すると補足リズムの効果をより美しく表現できるでしょう:

メロディと補足リズムのバランス:メロディを歌わせながらも、補足リズムを適切な音量で支えるようにする

内声の動きの扱い:点線A部分のような内声の動きがある箇所では、その変化を強調し過ぎずにさりげなく聴かせる

補足リズムのパターン変化への配慮:

– 点線C部分のようにパターンが変わる箇所では、その変化を意識しておいたうえで演奏する

– 特に、補足リズムがより広い動きになる方で急がないように気をつける

► 終わりに

補足リズムは多くのピアノ作品に見られる重要な技法です。「小さなロマンス」での分析を基に、他の作品における補足リズムにも注目してみると、楽曲理解がさらに深まるでしょう。

関連内容として、以下の記事も参考にしてください。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント