【ピアノ】シューマン「ユーゲントアルバム Op.68-24 収穫の歌」の詳細分析

► はじめに

本記事で取り上げる、シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-24 収穫の歌」は、収穫の季節を思わせる美しい小品として親しまれています。

本記事では、この楽曲の重要な音楽手法に焦点を当て、譜例を交えながら詳細に分析していきます。楽曲分析を通じて、作曲家が音楽的素材をどのように発展させ、聴き手の心に響く表現を創り出しているのかを探求していきましょう。

► 分析:シューマン「ユーゲントアルバム Op.68-24 収穫の歌」

‣ 1. 素材発展の分析

· 楽曲構造

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-24 収穫の歌」

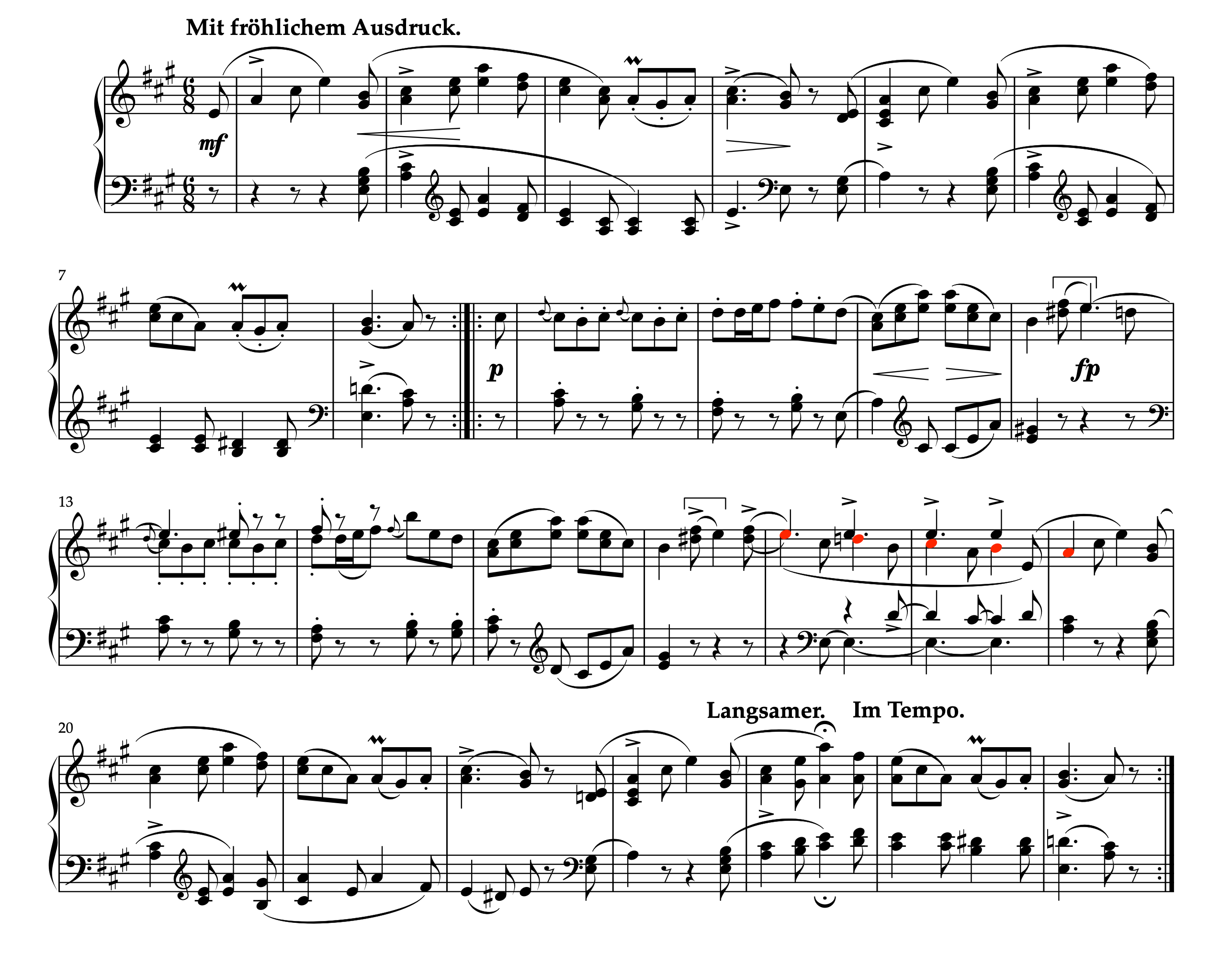

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

楽曲構造:

Aセクション:1-8小節(8小節)

Bセクション:9-18小節(10小節)

A’セクション:19-26小節(8小節)

この構造の中で注目すべきは、Bセクションが10小節という「不規則」な長さになっている点です。古典的な楽曲では、多くの場合、大楽節は8小節(4小節の小楽節×2)といった「規則的」な長さで構成されます。しかしここでは、Aセクション、A’セクションがともに8小節であるのに対し、Bセクションだけが10小節に拡張されていることに着目してください。

この「2小節分の延長」をシューマンがどのように、そしてなぜ行ったのかを理解することが、この楽曲を捉える鍵です。形式的な「逸脱」には必ず音楽的な意図や効果が隠されているものです。

· 特徴的な素材の反復発展の分析

譜例(楽曲全体)

Bセクションにおける2小節の延長部分を詳しく見ていきましょう。譜例に示されているように、この部分には特徴的な音型の反復発展が見られます。

特徴的な音型の使用と発展:

1. 12小節目の特徴的音型:

カギマークで示された特徴的な音型が見られますが、この時点ではまだ発展せず、単独で使用されています。

2. 16小節目からの反復と発展:

同じ音型が16小節目に再登場し、その後4回にわたって反復。この連続的な反復によって、点線で囲まれた2小節の延長部分が形成されています。

3. 音楽的な工夫:

この反復は単なる機械的な繰り返しではなく、レッド音符で示されているように下行する順次進行を含んでいます。これにより、音楽に方向性と表情を与えています。

最上声と最下声が共にE音(属音)で保続されている点も重要です。この「二重保続音」は和声的な緊張感を高め、次のセクションへの移行を自然かつ効果的に準備します。

延長の音楽的意義:

この2小節の延長には明確な音楽的目的があります。A’セクション(19小節目)でのテーマ再現をより効果的に導くための「準備区間」として機能しているのです。属音(E音)の保続によって和声的な期待感が高まり、聴き手は自然と主題の回帰を予感するようになります。

さらに、この延長部分は単に長さを延ばすだけでなく、楽曲全体のバランスと表現にも貢献しています。Bセクションの終わりにこの特徴的な反復を置くことで、セクションの終結感が強調され、次のセクションへの橋渡しがより印象的になっています。

· まとめ

シューマンの「収穫の歌」は、音楽的素材の発展と形式的な工夫が施された作品です。特にBセクションでの2小節の延長は、気まぐれではなく、楽曲全体の流れと表現を高めるための必然的な選択であったことが分析から明らかになりました。

音楽は単なる音の羅列ではなく、そこには作曲家の意図や表現が込められています。楽曲分析はその意図を理解するための重要な手段です。

‣ 2. 対比表現の分析

· 楽曲構造の再掲

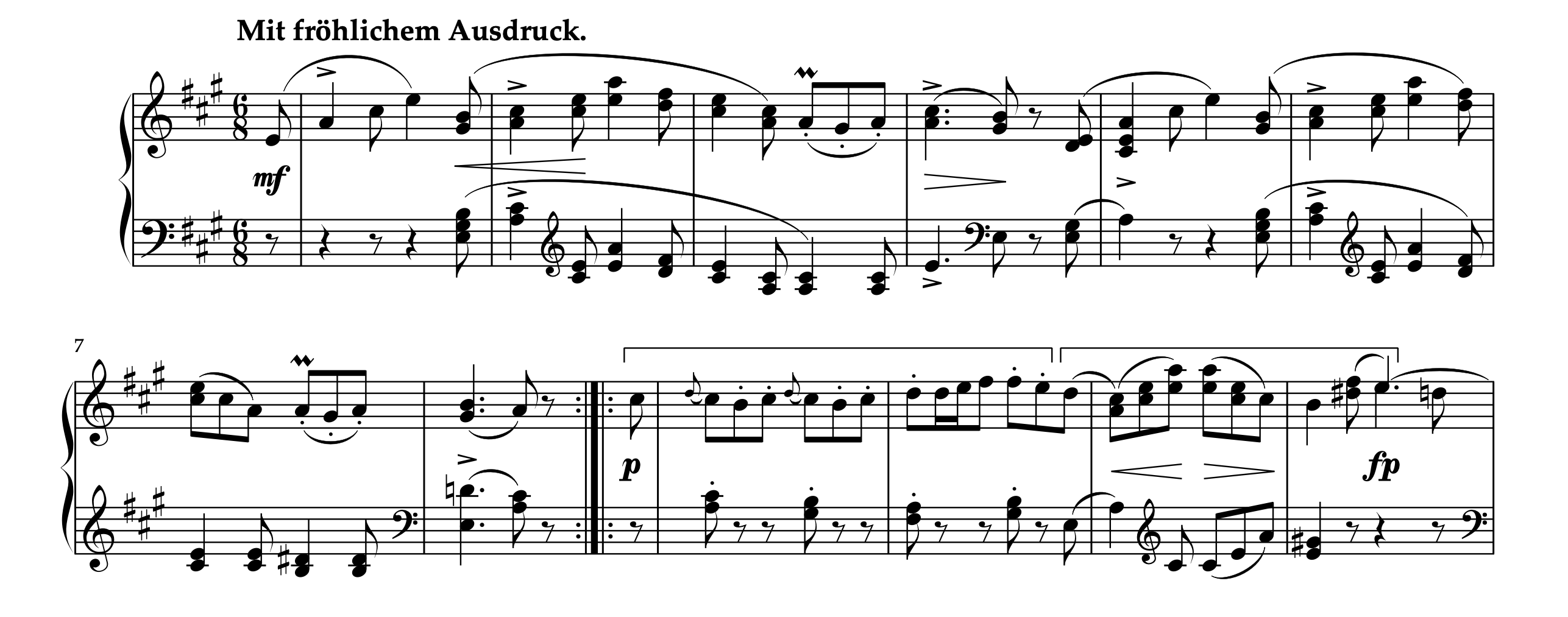

譜例(楽曲全体)

楽曲構造:

Aセクション:1-8小節(8小節)

Bセクション:9-18小節(10小節)

A’セクション:19-26小節(8小節)

この構造自体が対比の一形態であり、シューマンはAセクションの素材を提示し、対照的なBセクションを挟んだ後、再びAの素材に戻るという「帰還」の形式を採用しています。

· AセクションとBセクションの対比

Aセクション(1-8小節)とBセクション(9-18小節)の間には、明確な対比が見られます:

ダイナミクスの対比:

・Aセクション:メゾフォルテ(mf)で開始

・Bセクション:ピアノ(p)で繊細に変化

アーティキュレーションの対比:

・Aセクション:スラー線が重視された朗々としたウタ

・Bセクション:スタッカートを用いた軽快な動き

テクスチャーの対比:

・Aセクション:和音が支配的

・Bセクション:単旋律と16分音符の組み合わせが特徴的

· Bセクション内部の微細な対比

譜例(1-12小節)

Bセクション内部でも、さらに対比が見られます:

カギマーク部分、9-10小節と11-12小節の対比:

・9-10小節:スタッカートを中心とした軽快な単音のメロディ

・11-12小節:スラーを用いたカンタービレの表情豊かな部分

演奏指示の対比:

・9-10小節:シンプルなピアノ(p)の指示のみ

・11-12小節:クレッシェンド、デクレッシェンドなどの表情記号が追加され、より細やかな表現を要求

音の形(音楽的テクスチャー)の対比:

・9-10小節:単音中心のメロディライン

・11-12小節:和音による彩色が加わり、より豊かな響きに発展

· 対比の中の有機的連続性

注目すべきは、シューマンがこれらの対比を単に並置するのではなく、有機的に結びつけている点です:

対比のつなぎ目におけるメロディラインの共通性:

・10小節目と11小節目のメロディは、どちらも「上行して下行する」という山型の音型を持っている

・しかし11小節目の山型はより大きく、表情的に発展している

この共通点により、ただ異質のものをくっつけた印象にならず、有機的に結びついています。

· まとめ

シューマンの「収穫の歌」に見られる対比は有機的に結びついた「発展」であり、それがこの小品に豊かな表情と深みを与えています。

演奏者としては、これらの対比を明確に表現しつつも、全体としての統一感を失わないことが重要です。シューマンが描こうとした「収穫の歌」の喜びを、これらの対比表現を通じて伝えることができるでしょう。

関連内容として、以下の記事も参考にしてください。

► 終わりに

シューマンの「収穫の歌」は、わずか26小節という短い楽曲でありながら、音楽的な工夫と表現の豊かさに満ちた作品です。今回の分析を通じて、重要なポイントが明らかになりました。

楽曲分析は、作曲家との対話の手段でもあります。シューマンがこの作品に込めた喜びや豊かな表現を分析を通じて理解し、演奏に活かすことで、この作品の良さをより深く味わうことができるでしょう。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント