【ピアノ】シューマン「ユーゲントアルバム Op.68-20 田舎の歌」の詳細分析

► はじめに

本記事で取り上げる、シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-20 田舎の歌」は、シンプルな中に作曲家の工夫が散りばめられた奥深い作品です。

この作品を通じて、楽曲分析の実践的なアプローチを学んでいきます。分析を通じて、楽譜から読み取れる音楽的情報を最大限に活用し、より表現力豊かな演奏へとつなげる方法を探求していきましょう。

► 分析:シューマン「ユーゲントアルバム Op.68-20 田舎の歌」

‣ 1. 自然なセクション移行技法

· 楽曲構造

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-20 田舎の歌」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

楽曲構造:

・Aセクション:1-16小節

・Bセクション:17-24小節

・A’セクション:25-40小節

素朴な田園風景を描写するような穏やかな雰囲気を持つこの曲は、A-durで書かれており、2/4拍子で進行します。Aセクションは主題を提示し、Bセクションでは転調を伴う対照的な素材が登場します。そしてA’セクションでは主題が再現されますが、多少の変化が加えられています。

· A・Bのセクションの特徴

Aセクションは、穏やかな旋律と安定した伴奏によって特徴づけられています。1-8小節は前半部分で、落ち着いた旋律が提示され、9-16小節は後半部分として、前半の素材を発展させながらも、落ち着いた雰囲気で締めくくられます。

17小節目からのBセクションでは、音楽の性格が変化します。スタッカートを伴った軽やかな音楽となり、この部分は主調のA-durから、属調のE-durに移行しています。音楽に変化と対比を感じ取りましょう。

· A’セクションへの移行の工夫(23-25小節)

本記事で特に注目したいのは、BセクションからA’セクションへの移行部分です。シューマンはここで、以下のような巧みな作曲技法を用いています:

1. スタッカートの消失(23小節目):

Bセクションの特徴であったスタッカートが23小節目で消え、音の連なりがより滑らかに変化。これにより、次のA’セクションの穏やかな性格への準備が整えられます。

2. 音遣いの簡素化(24小節目):

24小節目では、単純な音遣いに変化。これにより、やはり次のA’セクションの穏やかな性格への準備が整えられます。

3. 和声的リズムの制御:

24小節目では、それまでのパターンから、一小節に一和音(A-durのⅤ7)という単純な和声構造に変化。和声の変化頻度(和声的リズム)が落ち着きます。これにより、音楽の推進力が一時的に抑えられ、次のセクションへの「踏み台」の役割を果たしています。

これらの工夫により、異なる性格を持つBセクションからA’セクションへの移行が、唐突ではなく自然な流れで行われています。この移行部分が「橋渡し」として機能し、曲全体の有機的な統一感を高めていることに着目しましょう。

· 補足

– 和声的リズムについて

和声的リズムとは、和声(ハーモニー)の変化が生み出すリズム的な効果を指します。同じ音符のリズムパターンが続いていても、和声の変化頻度によって音楽の推進力や安定感は大きく変化します。

例えば、切迫するような音楽が欲しい時に accel. とともに和声的リズムを細かくすることで、迫るような印象を創出できたりと、作曲するにあたってその表現の可能性には限りがありません。

シューマンは「田舎の歌」において、Bセクションの終わりで和声的リズムを意図的に遅くし(24小節では一小節に一和音)、A’セクションへのスムーズな接続を実現しています。

– リズム選択による自然な移行の例

「田舎の歌」の例は、和声的リズムによる自然な移り変わりについて取り上げましたが、関連内容として、実際のリズムによる自然な移り変わりについても触れておきましょう。

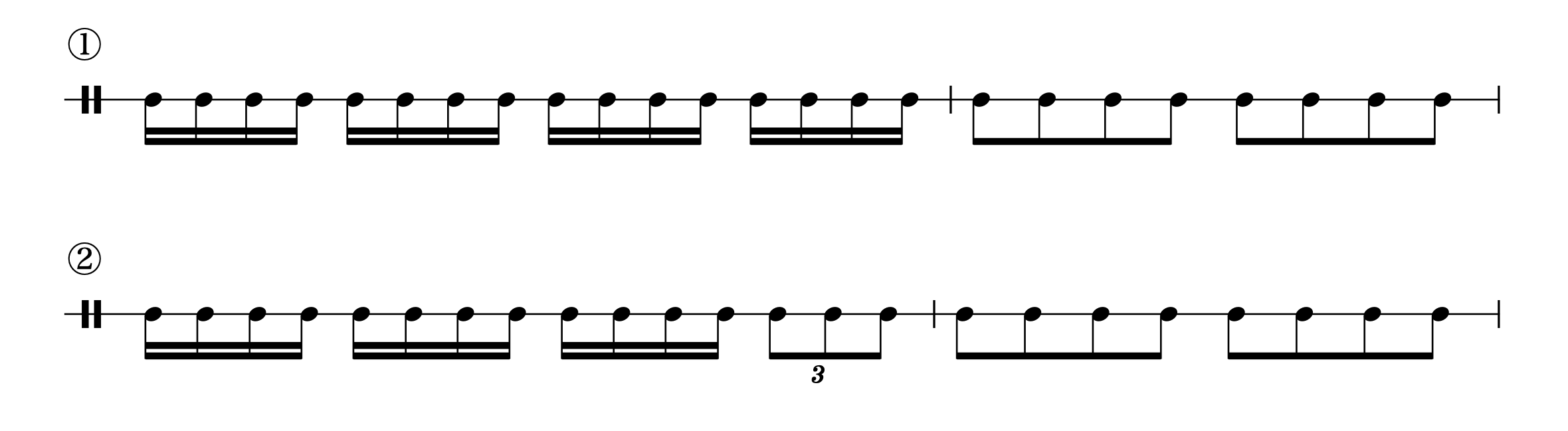

譜例(Sibeliusで作成)

伴奏形のリズムパターンだと思って譜例を見てください。この譜例で示されているように、異なるリズムパターン間の移行には、中間的な段階を設けることで自然さを増すことができます。

① 不自然な移行の例:

16分音符の連続から、突然8分音符のパターンへ変わるケース。リズムの密度が急激に変化するため、不自然さや断絶感が生じやすい

② 自然な移行の例:

16分音符から3連符を経て8分音符へと移行するケース。リズムの密度が段階的に変化するため、より滑らかな印象となる

· まとめ

シューマンの「田舎の歌」における自然なセクション間の移行は、楽曲構成における作曲家の工夫を示していることが分かりました。異なる性格を持つ音楽的素材を有機的につなぐために、シューマンは以下のような方法を用いていました:

・スタッカートなどの表情の調整

・音遣いの簡素化

・和声的リズムの制御

‣ 2. 隠れたメロディラインの読み方と表現

· 楽曲構造の再掲

譜例(楽曲全体)

楽曲構造:

Aセクション:1-16小節

Bセクション:17-24小節

A’セクション:25-40小節

素朴な田園風景を描写するような穏やかな雰囲気を持っています。Aセクションは主題を提示し、Bセクションでは転調を伴う対照的な素材が登場。そしてA’セクションでは主題が再現されますが、微妙な変化が加えられています。

· セクションまたぎのメロディの関連性

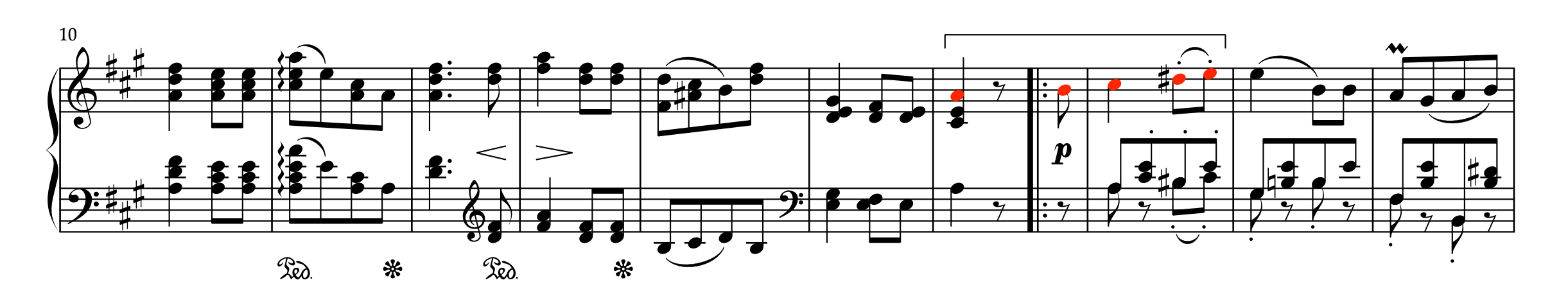

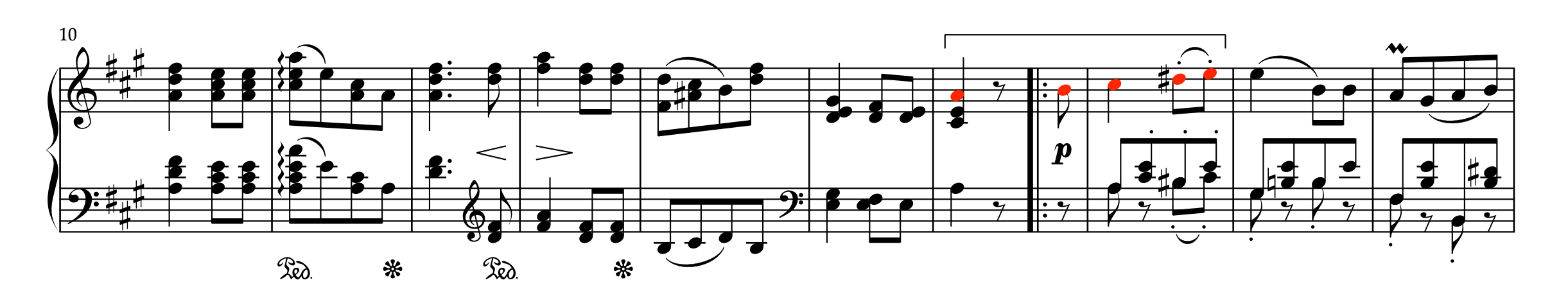

譜例(10-19小節)

ここで特に注目したいのは、カギマークで示したAセクション(1-16小節)とBセクション(17-24小節)の境界部分です。この曲ではセクションをまたいで連続性のあるメロディラインが「隠れて」存在しています。

Aセクションの最後のメロディ音(A音)と、Bセクションの最初のメロディ音(H音)は、「La Si Do Re Mi」(A-H-Cis-Dis-E)という順次進行の一部であることに着目してください。

この隠れた音階的上昇ラインは、セクションの境界を超えて音楽を自然に流れさせる重要な役割を果たしています。シューマンは、形式上は新しいセクションを始めながらも、聴覚的には連続性を保つという絶妙な効果を欲したのでしょう。

· 補足:和声や音域面での考察

セクションまたぎのメロディの関連性に影響のある要素として、和声や音域の観点からも見てみましょう。

譜例(10-19小節)

Aセクションの終わりはA-durのⅠ度の和音で終わり、Bセクションでも「同じ和音」から始まります。BセクションからはE-durに一時的転調するので、E-durのⅣ(=A-durのⅠ)と読み換えてください。バスラインの位置も「同じ音域を共有」しており、自然なセクション間の繋がりが考えられています。

このことから、和声や音域的にも16-17小節のつながりが強い書法になっていることが分かるでしょう。

· 演奏上の留意点

この隠れたメロディラインを演奏上どう活かすかが重要です。16小節目のA音を弾いた後に8分休符がありますが、ここで注意すべきは、この休符で「音楽的な意識」を途切れさせないことです。

多くの学習者は、セクションの区切りや休符に遭遇すると、無意識のうちに音楽的なつながりを断ち切ってしまいがちです。しかし、この曲の場合、A音の響きやその方向性を心の中で保持したまま、H音へとつなげる必要があります。

具体的な演奏のポイントとしては:

・A音(16小節目)を弾く際の音色と強さ:強く弾くとフレーズ終わりに合わないため、柔らかい音色を選ぶ

・8分休符の扱い:ここは「息継ぎ」として扱い、A音の余韻を心の中で保ち続ける

・H音の出だし:突然異なる音色や強さで弾き始めず、あたかもA音からの自然な継続であるかのように演奏する

· まとめ

作曲家は楽譜上で区切りを示していても、音楽的な流れはその区切りを超えて存在していることが少なくありません。この視点は「田舎の歌」だけでなく、他の多くの曲にも応用できます。

楽譜に隠された音楽的な関連性を読み取ることが不可欠です。形式的な区切りに惑わされず音楽の流れを把握できるように、常に目を光らせましょう。

‣ 3. バスラインの声部分けを理解する

· 声部分けとは

ピアノ楽譜における「声部分け」とは、一つの譜表上に複数の独立した音楽的ラインを明確に区別して表記する方法。この表記法は通常、音符の符尾方向の変更によって視覚的に区別され、各声部が独自の音楽的役割を持っていることを演奏者に伝えます。声部分けされた音は、ただの和音の一部ではなく、独立したラインとして把握されることになります。

右手パートを声部分けした例:

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-1 メロディー」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、11-12小節)

· バスラインの声部分けの重要性を理解するのに適した例

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-20 田舎の歌」

譜例(楽曲全体)

楽曲構造:

Aセクション:1-16小節

Bセクション:17-24小節

A’セクション:25-40小節

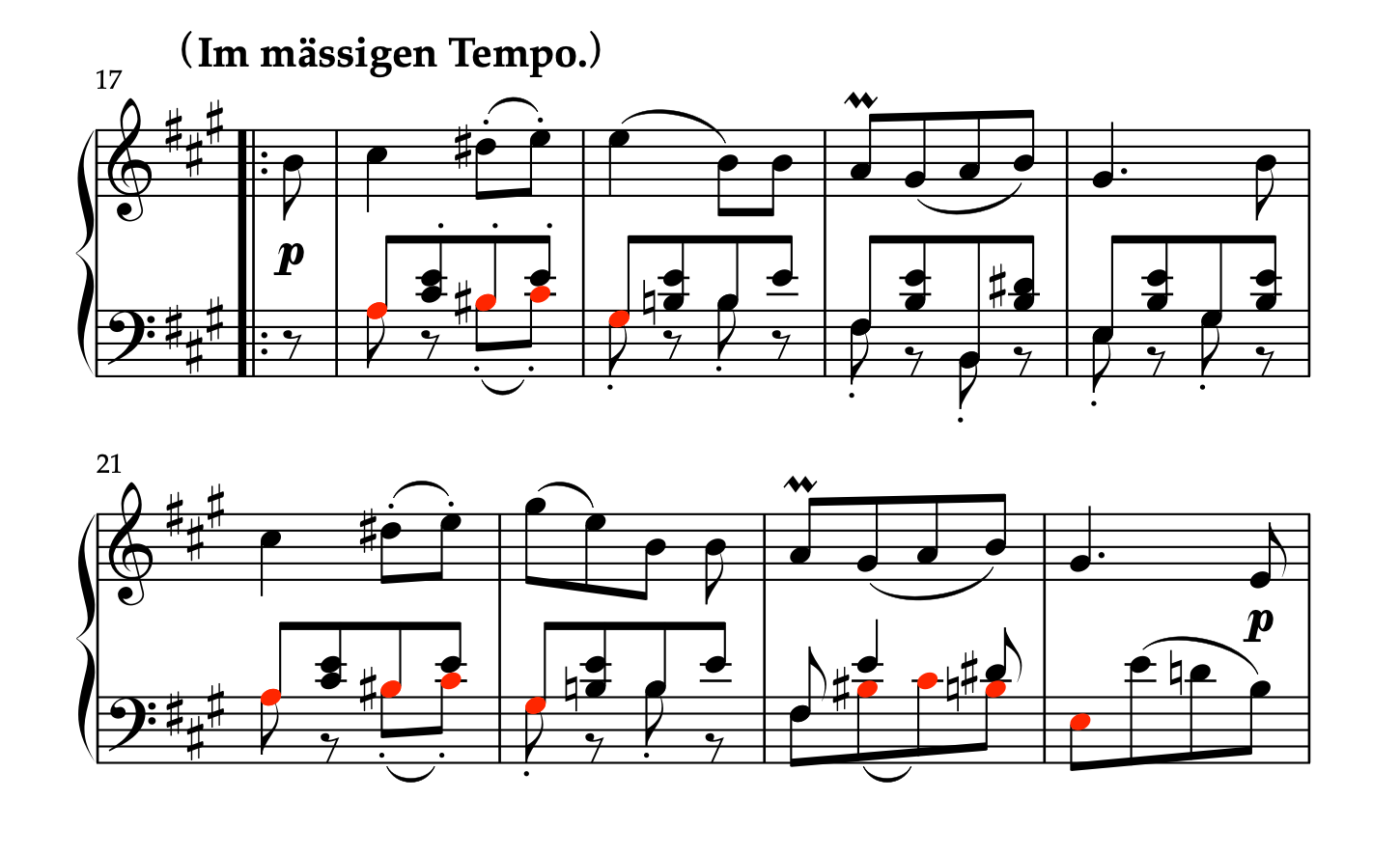

Bセクション(17-24小節)に見られるバスラインの声部分けに着目しましょう。この部分では、左手が和音を演奏しながらも、下声部(バス)が独立したメロディックな動きを見せています。特にレッド音符の部分では、ものを言っています。

譜例(17-24小節)

· バスラインが声部分けされる主な理由

作曲家がバスラインを声部分けする理由は、大きく以下の4つに分類できます:

1. 個別の表現指示を与えるため

バスラインに特定の表情(スタッカート、テヌート、スラーなど)を指示したい場合、独立した声部として表記することで演奏者に明確に伝えることができます。声部分けされていない団子和音の場合、「その特定の表情は和音の中のどの音に対するものなのか」という分かりにくさが生じることになってしまうのです。

2. 重要なラインの強調

「このバスラインは重要な要素である」というメッセージを演奏者に伝えるためのサインとなります。

3. 楽曲構造の一貫性または対比の表現

他のセクションとの書法における一貫性を保つため、あるいは逆に対比を強調するために声部分けを行うことがあります。

4. 音の持続時間の明確化

特にバスラインがどこまで音を伸ばすべきかを正確に指示するために利用されます。

「田舎の歌」のBセクションでは、これら全ての理由が関連していると考えられます。特にレッド音符で示した部分のバスラインはメロディックな動きを持ち、ただの和声的支えではなく、積極的に音楽を形作る要素として機能しています。

· バスラインの声部分けの演奏への影響

バスラインの声部分けを理解することは、演奏にどのような変化をもたらすのでしょうか。

1. 音色のコントロール

声部分けされたバスラインは、他の脇役の声部とは異なる音色で演奏することが求められます。特に「田舎の歌」のBセクションでは、第二の旋律のように扱うことで、曲の表情が格段に豊かになります。

2. バランスの調整

バスラインが声部分けされている場合は特に、その声部と他の声部とのバランスを意識的に調整する必要があります:

・メロディとバスラインを浮き立たせる

・中間声部は響きの中へ隠すようにやや控えめに

・それぞれの声部の役割に応じた音量バランス

このバランス調整により、平面的だった演奏が立体的になります。

3. フレージングの独立性

団子和音でまとめられている場合と比べて、声部分けされたバスラインからは、独自のフレージングが読み取りやすくなります。「田舎の歌」では、バスラインも4小節単位のフレーズを形成しており、その流れを感じながら演奏することで音楽的な演奏を期待できるでしょう。

· まとめ

バスラインの声部分けは、作曲家の音楽的意図を伝える重要な手段です。特にシューマンの「田舎の歌」のような作品では、バスラインがただの和声的支えではなく、音楽の語りの一部として機能しています。

声部分けを理解し、それぞれの声部の役割と関係性を意識した演奏を目指しましょう。

► 終わりに

シューマンの「田舎の歌」の分析を通じて、一見簡素な楽曲の中に隠された作曲家の精緻な技法を発見することができました。自然なセクション移行のための和声的リズムの制御、形式的な区切りを超えて存在するメロディラインの連続性、そして声部分けによる音楽的表現の立体化など、これらの技法は「田舎の歌」だけでなく、他の多くの楽曲にも応用できる普遍的な要素です。

楽曲分析は、演奏表現を豊かにするための実践的なツールです。楽譜に書かれた音符の背後にある作曲家の意図を読み取り、それを音楽として表現しましょう。今回学んだ分析手法を、ぜひ他の楽曲にも応用してみてください。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント