【ピアノ】3度音程連続の練習方法:イグームノフ式変奏練習とその他のコツを解説

► はじめに

3度音程の連続は、ピアノの演奏において避けて通れない重要な技術です。上級作品はもちろん、初中級作品から出てきて学習者を困らせます。

本記事を参考に適切な練習方法を身につけることで、これらの困難を克服し、美しい演奏を目指しましょう。

► 効果的な練習方法、技術的チェックポイント、実践的楽曲分析

‣ 効果的な練習方法:イグームノフ式変奏練習法

ロシアの名教師コンスタンチン・ニコラーイェヴィチ・イグームノフが生徒たちに課していた、3度音程連続の練習方法があります。本項目では、それをベースにやや簡略化したアプローチを紹介します。

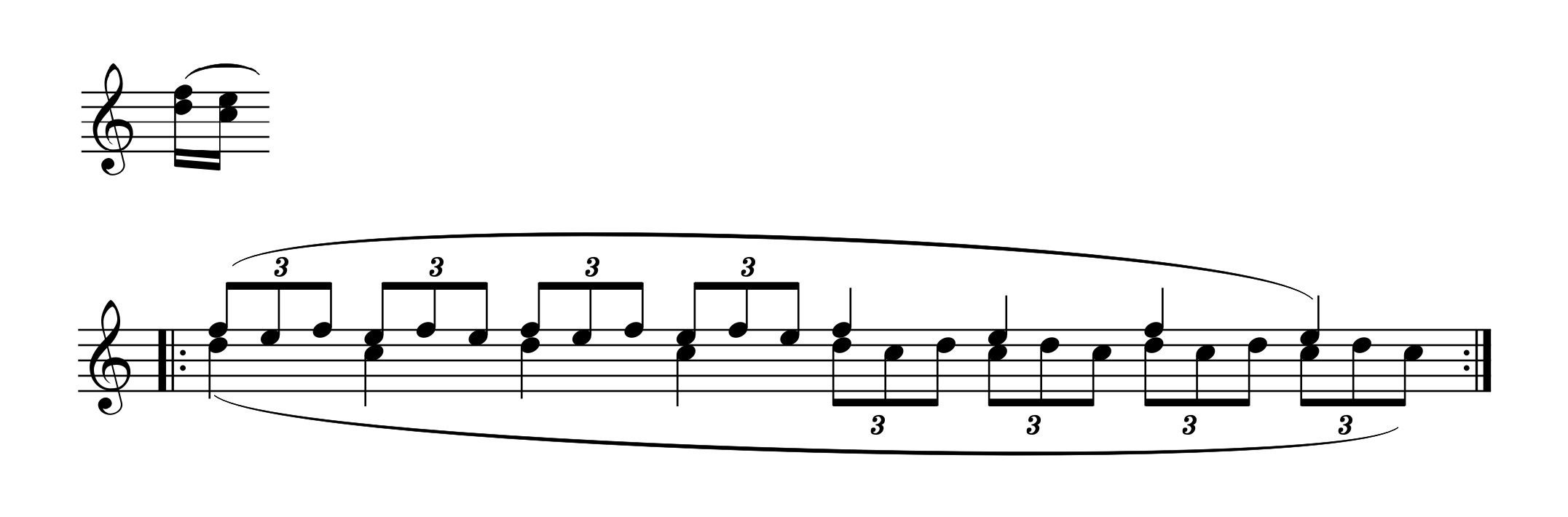

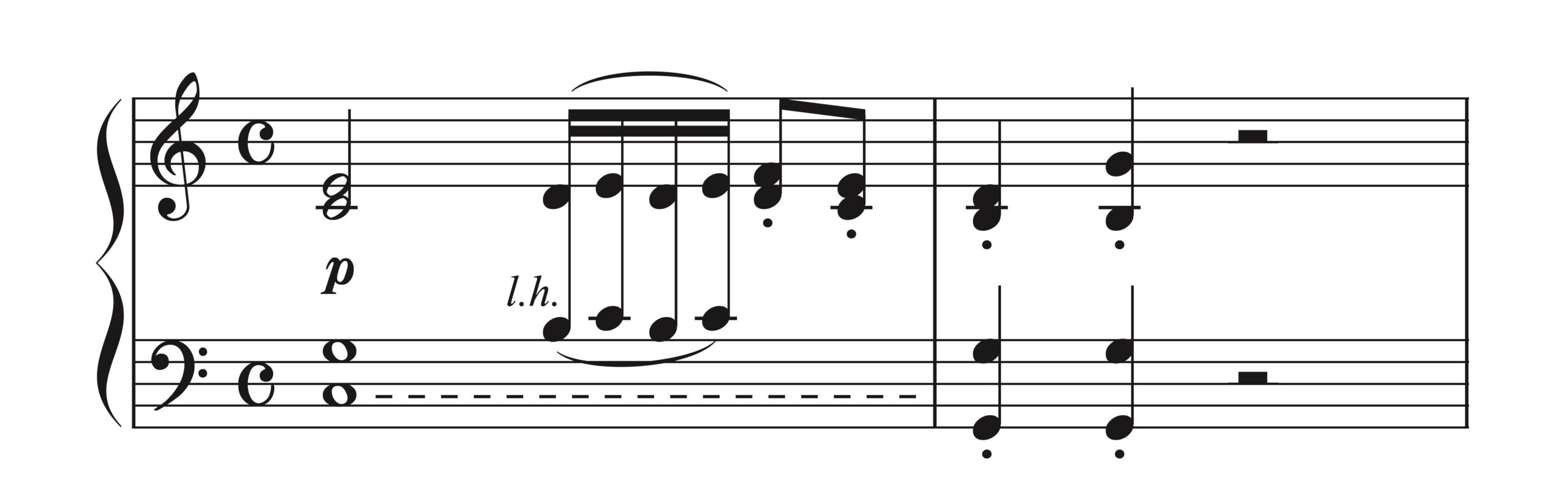

左上の3度音程の連続を練習したいときには、その下の譜例のように練習してみましょう。

音源で確認する

具体的なやり方:

・3度音程を弾いて、一方の音を保持する

・もう一方の音は次に弾く音とトリルする

・頭が混乱するように3連符でトリルする

・譜例後半のように、保持する音を逆にして行う

この練習は、隣音同士のつながりの改善に好影響があります。はじめにこの練習をするときは頭が混乱するはずですが、そこがポイントです:

・混乱せずに弾けるように慣れること

・その状態で相当の速さで弾けるようにしておくこと

これら両方をクリアすることで、通常演奏に戻したときの難易度がグンと下がります。

以下の点を徹底して練習しましょう:

・最重要:必ず「実際の楽曲で用いる指遣い」で弾く

・保持する音を逆にするタイミングでギクシャクしないように

・鍵盤を押し付けるのではなく、指の元の関節を柔らかくして弾く

様々な練習方法は無理に行うことが目的ではなく、実際の演奏を想定して、かつ、無駄な力を入れずに行ってこそ効果があります。

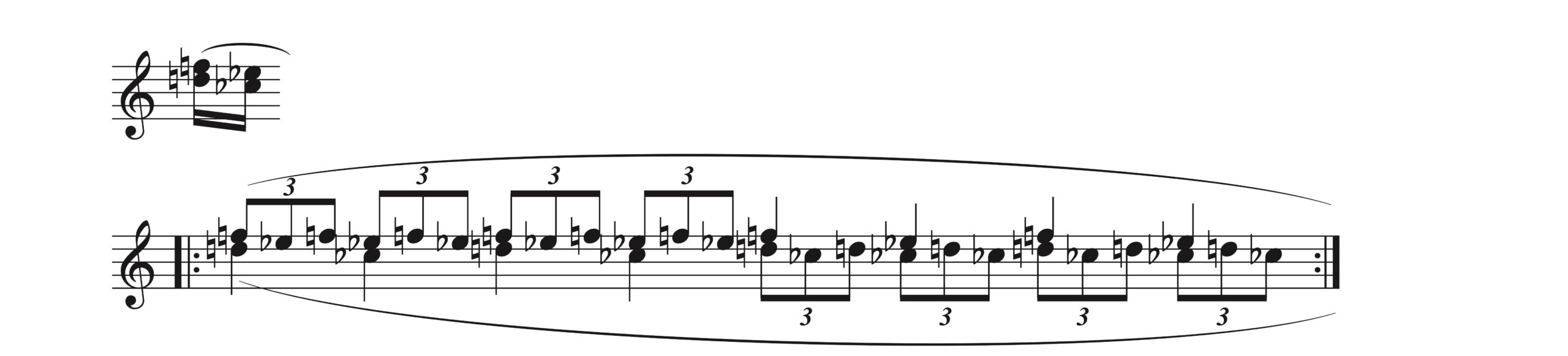

例えば、ショパン「ポロネーズ 第7番 幻想 Op.61 変イ長調」の52小節目初めに出てくる3度音程の場合は、以下のように練習します。

譜例(PD楽曲、Finaleで作成)

イグームノフが生徒に課していた練習方法をもっと詳しく知りたい方は、以下の書籍を参考にしてください。

・現代ピアノ演奏テクニック 著 : エフゲーニ・ヤコブレヴィッチ・リーベルマン 訳 : 林万里子 / 音楽之友社

‣ 技術的チェックポイント:黒鍵を含む3度音程の対処法

黒鍵を含む3度音程が弾きにくい場合、最も多い原因は手の位置です。

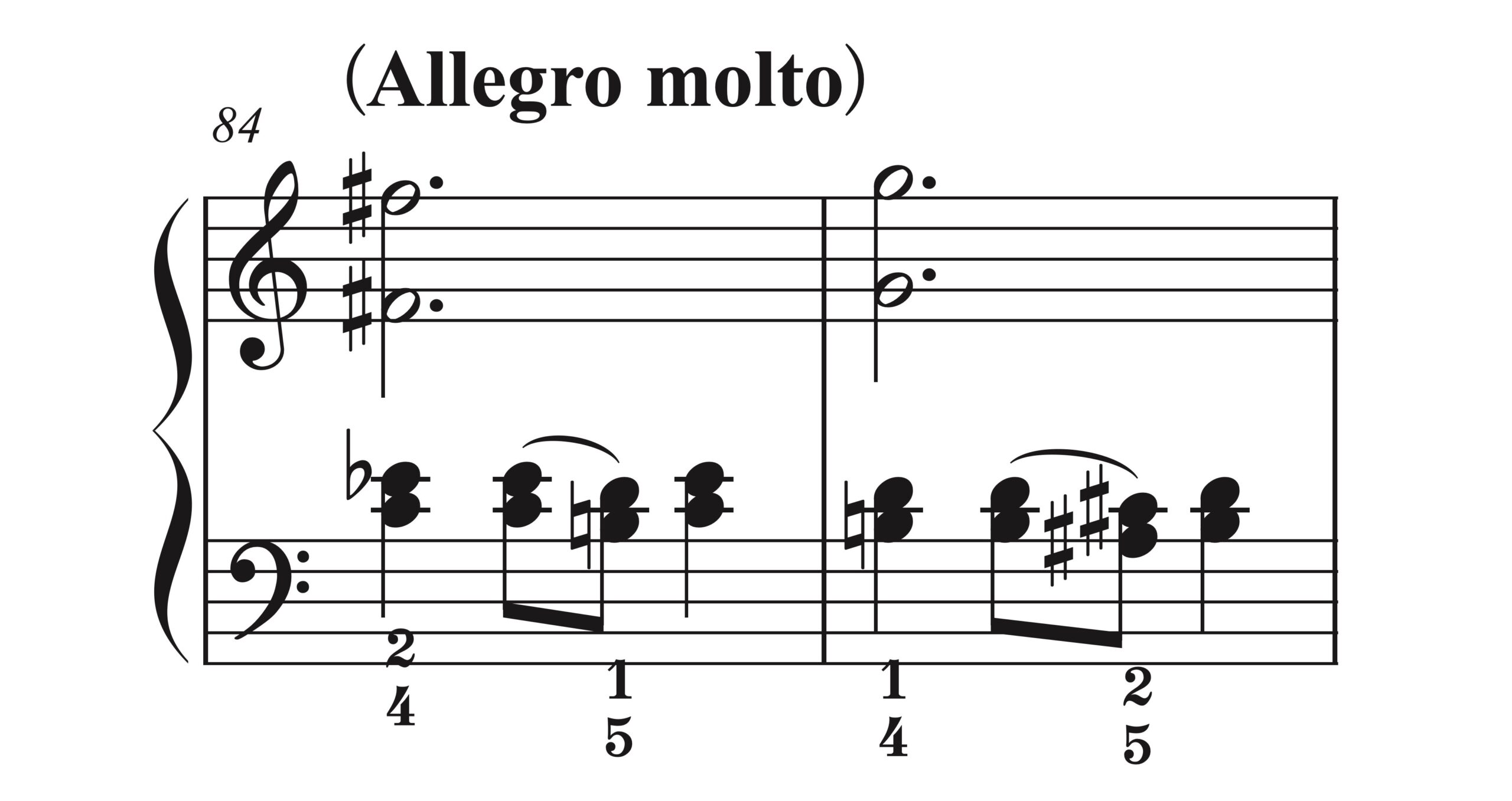

ハイドン「ソナタ 第60番 Hob.XVI:50 op.79 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、84-85小節)

解決策:

・手の位置の調整:手が鍵盤の奥へ入り過ぎていないかを確認

・適切な距離:黒鍵から指が滑り落ちない程度で、手を少し手前に移動

・楽器構造の知識:鍵盤の奥ほど重いタッチが必要になることを理解

黒鍵を含む3度音程が上手く弾けない場合にすべきなのは、手が奥へ入り過ぎていないかをチェックすることです。黒鍵を含んでいるときは、無意識に手が鍵盤の奥へ入ってしまっているケースが多く見受けられます。入り過ぎている場合は、黒鍵から指が滑り落ちない程度で少し手間に移動してみてください。ずっと弾きやすくなります。

なぜ、手が鍵盤の奥に入っていると弾きにくいのかというと、単純にキータッチが重くなるからです。ピアノの構造上、打鍵にはシーソーのような「てこの原理」がはたらいているので、鍵盤の奥へ行けば行くほど打鍵に多くの力が必要になってきます。

このキータッチの重さについて普段はあまり意識していないかもしれませんが、鍵盤の奥で4と5の指でトリルしてみるとやりにくいことが分かるでしょう。

‣ 実践的分析:3度トリルの代表的な難所

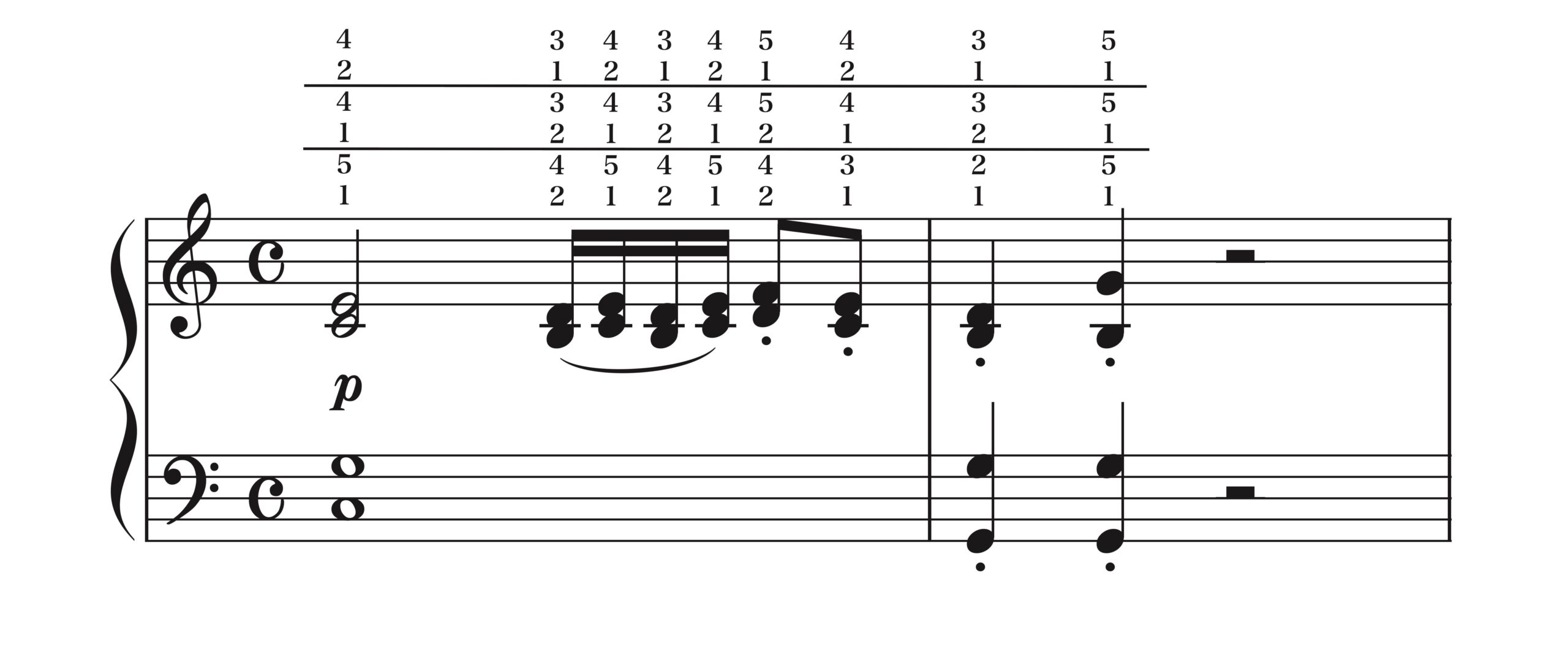

ベートーヴェン「ピアノソナタ第3番 第1楽章」の曲頭は3度トリルの代表的な難所です。以下の4つの運指パターンから、自身に合うものを選択してください。

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第3番 ハ長調 Op.2-3 第1楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

最上段の運指では「13・24・15」という指番号の配列に着目してください。親指(1の指)を効果的に潜らせる技法を用いています。機械的に「13・24・35」の並びにすると、音の粒が不均等になりやすい傾向があります。「24・35」による重音トリルを試してみると理解できますが、指が物理的に隣接していても、この運指による連続奏法は困難を極めます。

「可動性に優れた親指を戦略的に活用する」ことが、このような技術的困難箇所における成功の鍵となります。

上記3つの運指案はオーソドックスなやり方です。これに対し、もう一つの選択肢として「左右の手による分担奏法」があります。

(譜例2)

小指でバス音を保持し、第1小節第3拍目以降はペダルを使用せずに演奏します。

手の開きに余裕がある場合は、3の指で全音符のG音も同時に保持することが可能ですが、最低限バス音である全音符のC音は維持してください。全音符G音を指で保持できない場合は、音響的に不完全な演奏となってしまうため、分担奏法は最後の手段として考慮すべきです。

楽曲を弾き始める前に低音の5度のみをソステヌートペダルで用意しておくと、それらを指で残さずとも響きを残すことができます。

良い結果が得られますが、「楽曲開始前にソステヌートペダルを準備する」という作業が必要になる意味でも、1小節目のトリルでしか使用できない方法です。

► 終わりに

3度音程の連続は、ピアノ演奏の中でも特に技術的な習得が困難な分野の一つです。

自身の手の特性に合わせた運指を見つけたうえで、イグームノフ式の練習方法をベースに、段階的に技術を向上させていきましょう。

自身に合った運指を見つけるヒントは以下の学習パスで解説しているので、あわせて参考にしてください。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント