【ピアノ】楽曲内比較分析法:類似箇所との比較で考える分析と解釈のコツ

► はじめに

譜読みや楽曲分析において重要なのが、楽曲全体を俯瞰し、類似する箇所を比較しながら解釈を深めていくという視点です。同じようなメロディやリズムパターンが曲中に複数回現れる場合、それぞれに微妙な違いがあることがほとんどですが、この違いこそが、作曲家が意図的に仕込んだ「解釈のヒント」なのです。

ピアノ演奏の中級者以上を対象とした本記事では、シューマンの作品を具体例として、他の箇所との比較によって音楽の解釈がどのように深まるのかを解説します。

► 実例分析と解釈

‣ 他の箇所との比較で考えるメロディ

シューマン「幻想小曲集 Op.12 より 第8曲 歌の終わり」

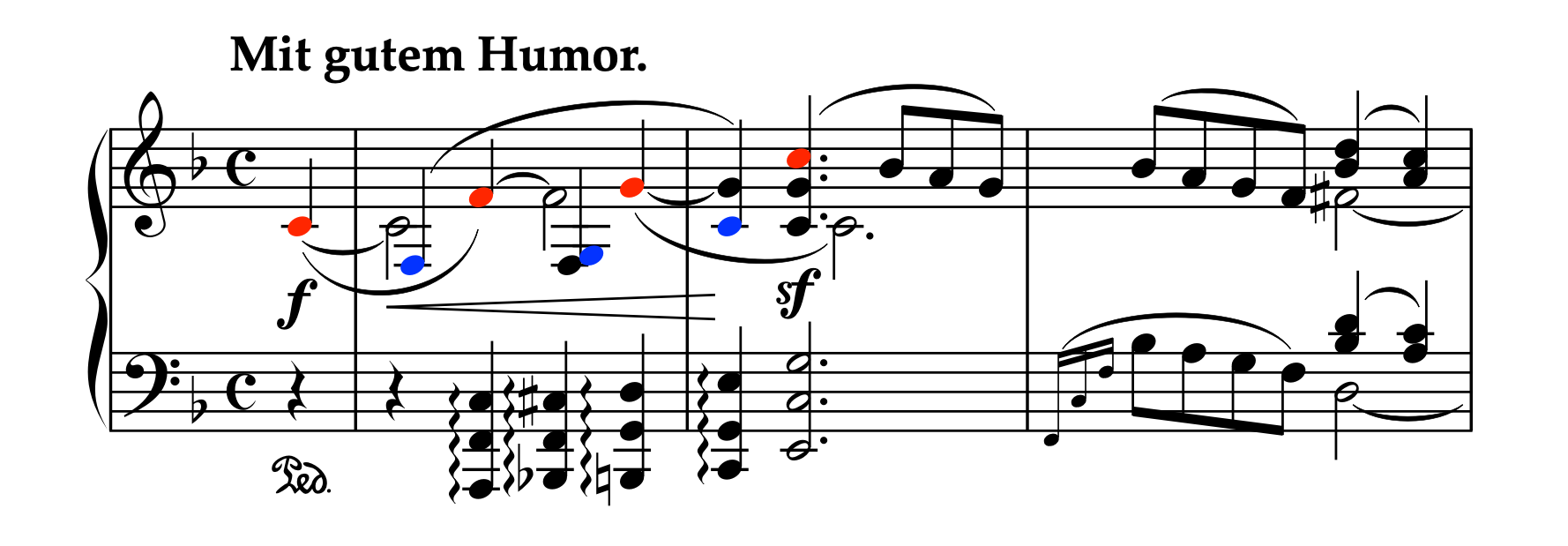

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

冒頭部分を見ると、オクターブで跳躍する音型が特徴的です。ここでは、音楽を立体的に捉えようとすると、レッド音符で示した部分が主要メロディで、ブルー音符で示した部分は響きの中へ隠す音だと思うかもしれません。

しかし、コーダ部分を見てみると作曲家の意図が見えてきます。

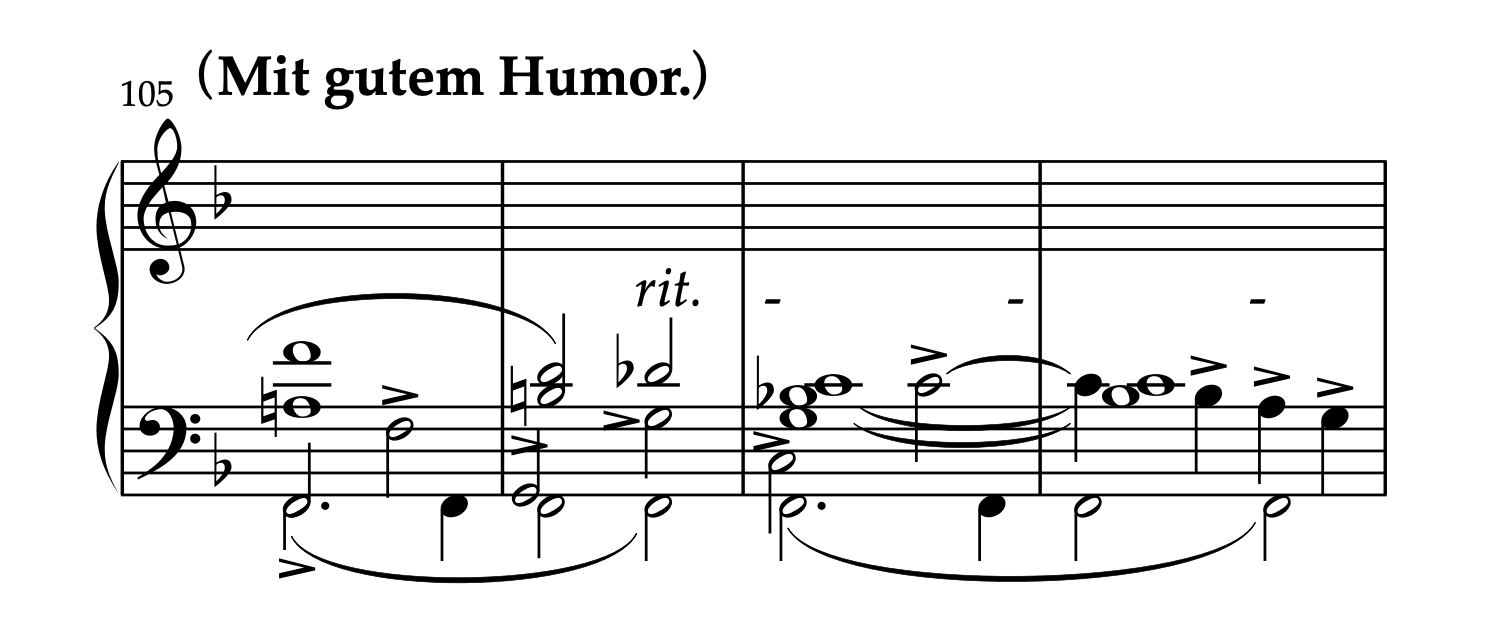

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、コーダ より 105-108小節)

譜例の部分では、オクターブで上がり下がりするすべての音にアクセント記号が付けられています。これは作曲家からの明確なメッセージです。

つまり、冒頭部分においても、レッド音符とブルー音符の両方が等しく重要な主要メロディなのです。片方を引っ込めるのではなく、両方の声部を浮き立たせることが、ベターな解釈と言えるでしょう。

「105-108小節のみを別の表現として弾き分けて欲しい」という意図と捉えて演奏することも一応可能ではあります。しかしその場合も、105-108小節の表現がこのように書かれている事実を把握し、曲頭と比較してよく考え、そのうえで解釈を決定するようにしましょう。大事なのは、「あまり考えずに何となくで弾いている部分」を減らすことです。

‣ 他の箇所との比較で考える音楽の動かし方

一方、明らかに表現の弾き分けが要求されていると考えられる例も見ておきましょう。

シューマン「日の光に寄す(クララによる編曲版)」

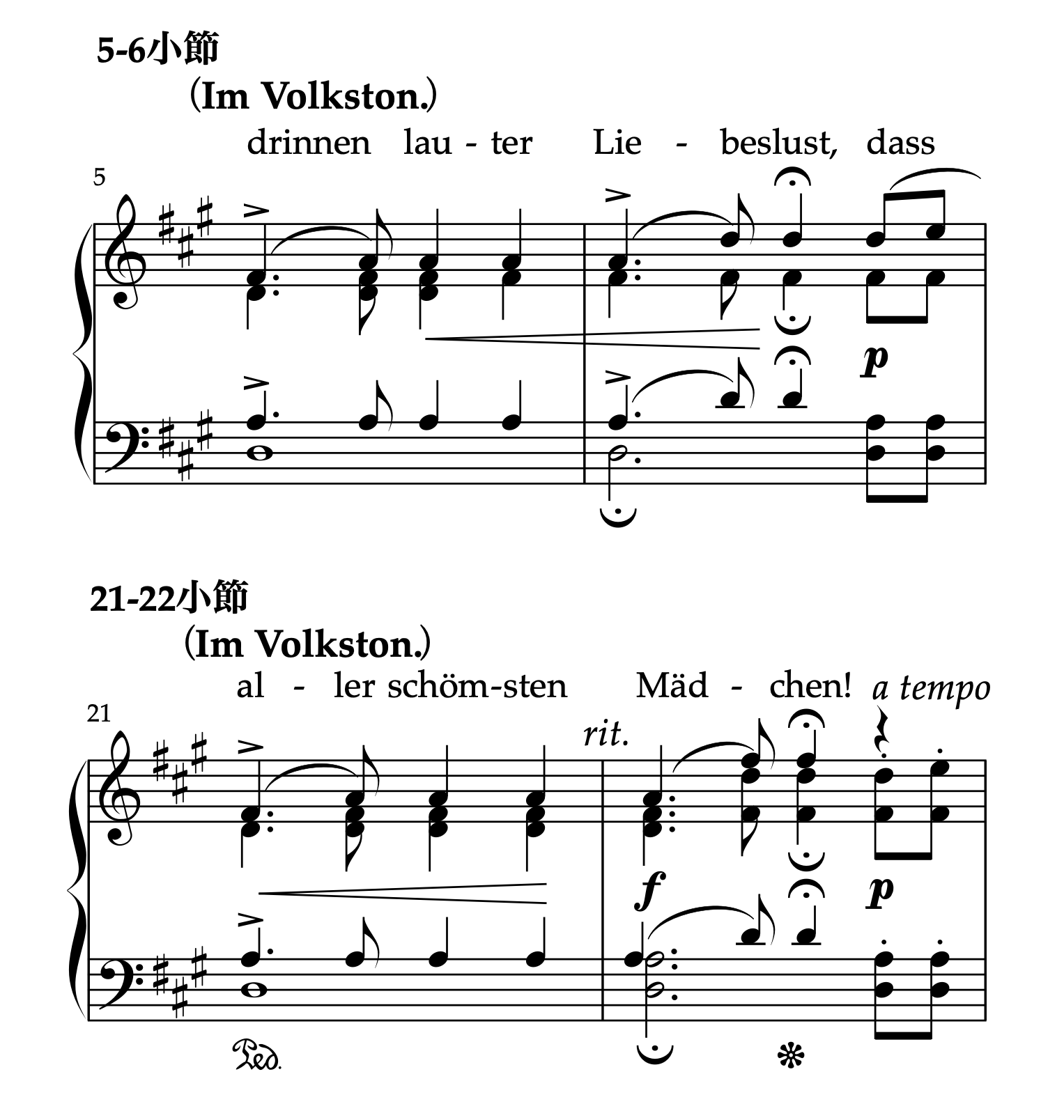

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、5-6小節 および 21-22小節)

譜例の2箇所(6小節目と22小節目)は対応関係にあり、フェルマータも同じようにつけられています。一方、楽譜の指示には重要な違いがあります。

6小節目:

・rit. の指示がない

・過度に間延びさせず、サラリと流すように演奏する(フェルマータの長さ・テンポ ともに)

22小節目:

・rit. の指示がある

・だからこそ、音楽の方向性を示すクレッシェンドも6小節目より早い位置で終わっている

・たっぷりと時間をかけて、表情豊かに歌う(フェルマータも、6小節目のときよりも長めにする)

うっかりと6小節目でも大幅に遅くしてしまいがちですが、22小節目と比較することで、作曲家の意図が見えてきます。この違いによって、22小節目がより印象的なクライマックスとなり、音楽全体に起承転結が生まれます。

このような、明らかに表現の弾き分けが要求されていると考えられる箇所では、意図的な表現の差を作り出すことが重要です。

► 終わりに

本記事では、シューマンの作品を例に、楽曲内の類似箇所を比較することで解釈が深まることを見てきました。重要なポイントは以下の3つです:

・同じようなパターンでも、楽譜の指示が微妙に異なる場合もあり、それに気づくことがファーストステップ

・曲の最初だけでなく、中間部やコーダも参照することで作曲家の意図が見えてくる可能性がある

・解釈に正解はないが、「あまり考えずに何となくで弾いている部分」を減らすようには心がける

普段の練習で楽譜を読む際、「この箇所と似た部分は他にないか」「同じパターンなのに指示が違う箇所はないか」という視点を持ってみてください。楽曲理解が一段と深まるはずです。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント