【ピアノ】ピアノ曲の「期待感・緊張感」演出技法を学ぶ:各時代の名曲から解説

► はじめに

音楽における「期待感・緊張感」は、聴衆を楽曲に引き込む最も重要な要素の一つです。ピアノ音楽において、作曲家たちは時代を超えて様々な技法を用いて聴き手の期待感や緊張感を操ってきました。

本記事では、バロック、古典派、ロマン派、そして近現代に至るまでの様々なピアノ曲を取り上げ、それぞれの期待感や緊張感の演出技法を具体的な譜例とともに分析します。楽曲理解を深めるための実践的な分析視点を身につけることを目的としています。

► 実例による解説

‣ 1. 主調回帰の期待演出装置:属音上の保続

理論的背景

属音上の保続は、主調への強い方向性を持つ古典的技法です。属音が長時間持続されることで、主音への解決を聴き手に強く期待させる効果があります。特に古典派のソナタ形式では、展開部から再現部への移行時に頻繁に用いられ、形式上の重要な転換点を印象づける役割を果たします。

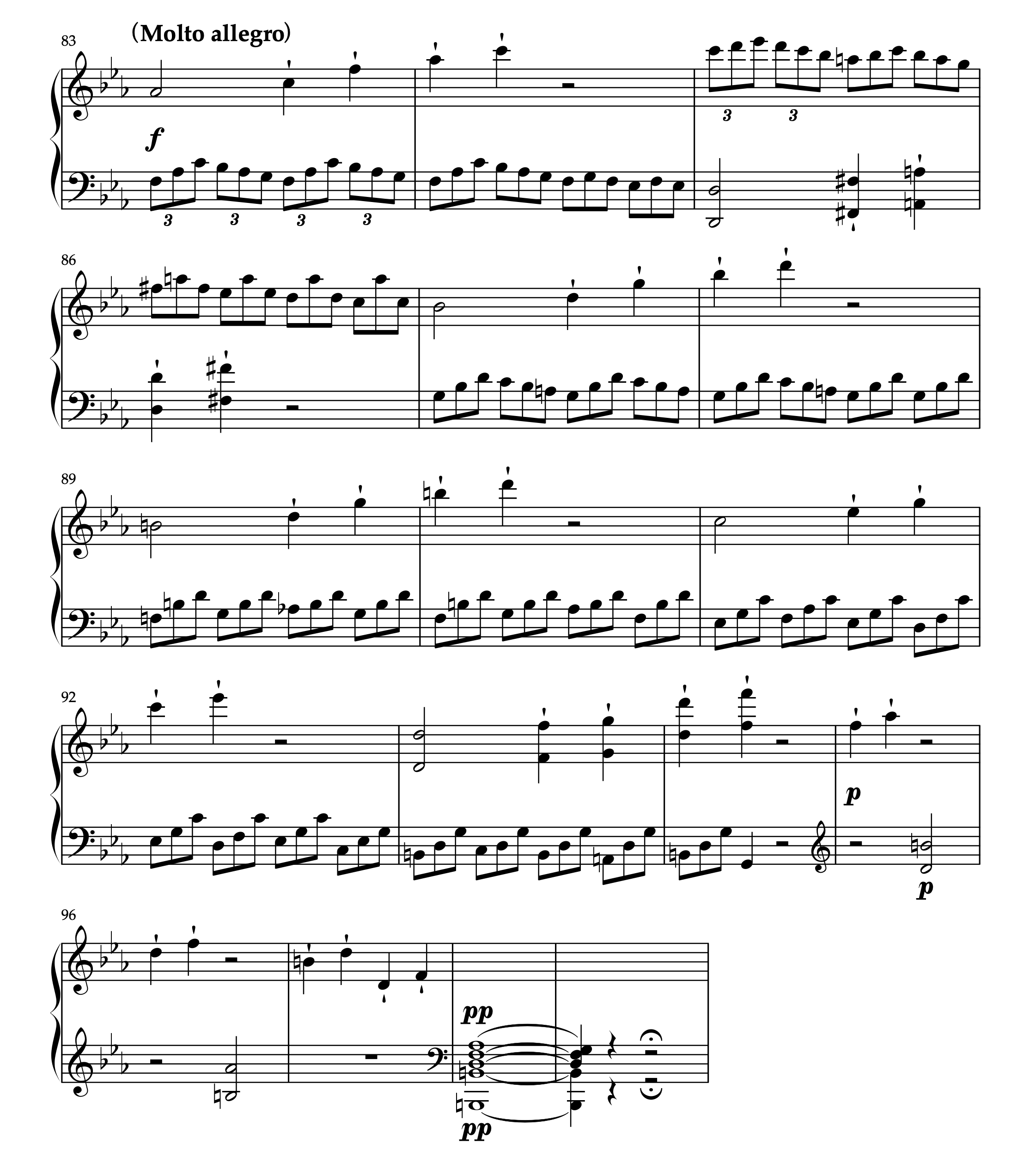

クレメンティ「ソナチネ Op.36-1 第1楽章」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、20-27小節)

着目ポイント:

・展開部末尾(20-23小節)での属音(レッド音符)の扱い方

・属音の持続による調性的な期待感の高まり

・他の声部の動きと保続している属音との関係性

・テクスチャーの変化による音響的効果

‣ 2. 持続的リズム動機と頻繁な転調による緊張感の維持

理論的背景

音楽の緊張感を持続させる手法として、リズム動機の一貫性と調性的不安定さの組み合わせは極めて効果的です。特定のリズムパターンを途切れることなく継続することで、聴き手の心理的緊張を維持し、同時に頻繁な転調によって調性的な安定感を意図的に回避します。

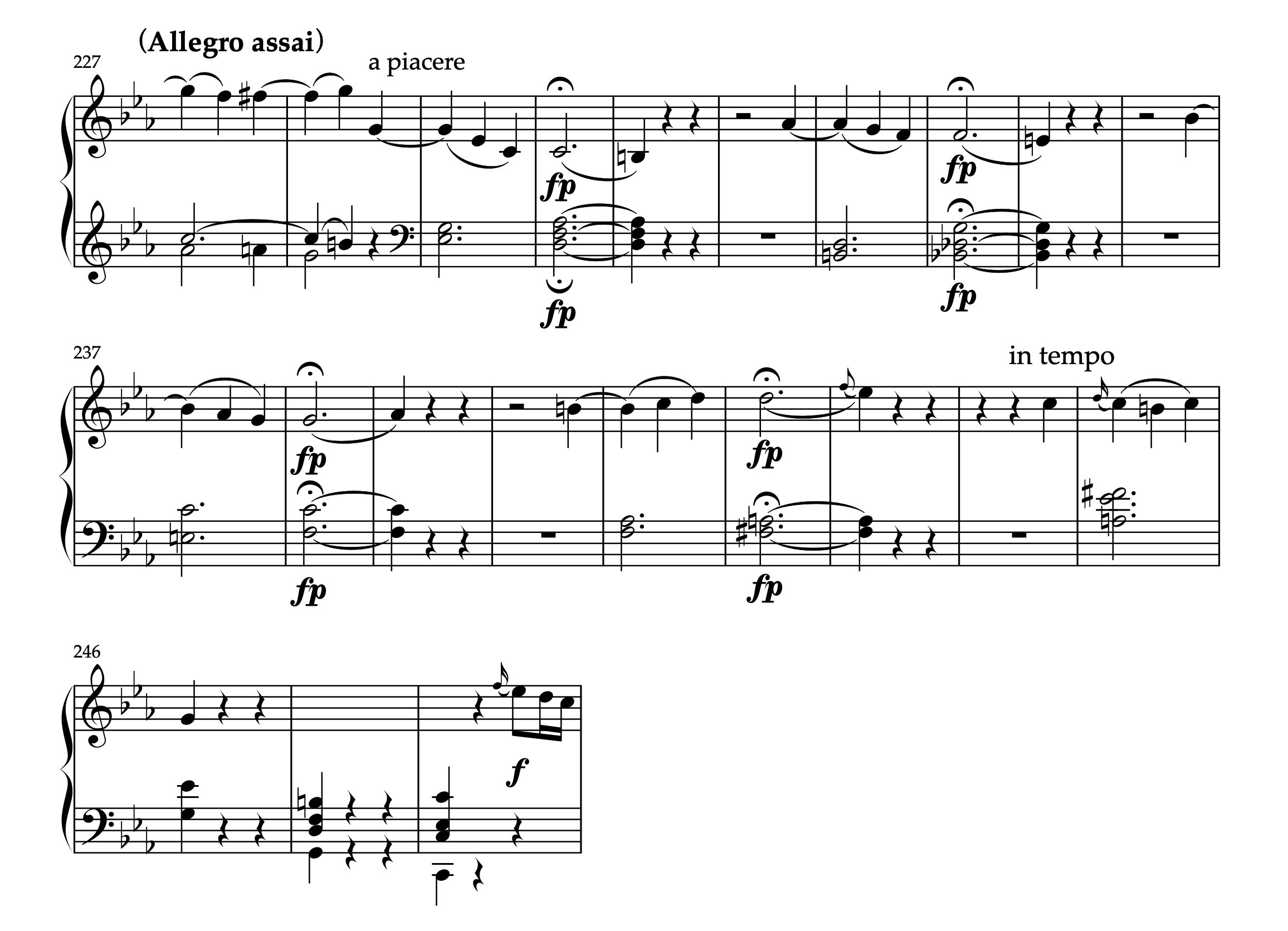

モーツァルト「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第1楽章」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、83-99小節)

分析対象:展開部の一部(83-94小節)

3連符という単一のリズム動機が83小節目から94小節目の2分休符まで、一度も途切れることなく継続されます。この持続的な動きが楽曲に推進力を与え、聴き手の緊張感を維持する重要な役割を果たしています。

技法的特徴:

・リズム動機の一貫性:3連符の連続による音楽の前進感

・調性的不安定性:目まぐるしい転調による安定感の回避

・減七和音の活用:94小節目以降も再現部直前まで不安定な和声を維持し、緊張感を演出

‣ 3. 断片化された音楽素材による心理的緊張の演出

理論的背景

音楽の連続性を意図的に断片化することで、聴き手の期待を宙づりにする技法です。完結しない音楽的文章を繰り返すことで、「この後どうなるのか」という心理的緊張を創出します。この手法は、前項目で取り上げた動的な緊張感とは対照的な、静的で内省的な緊張感を生み出します。

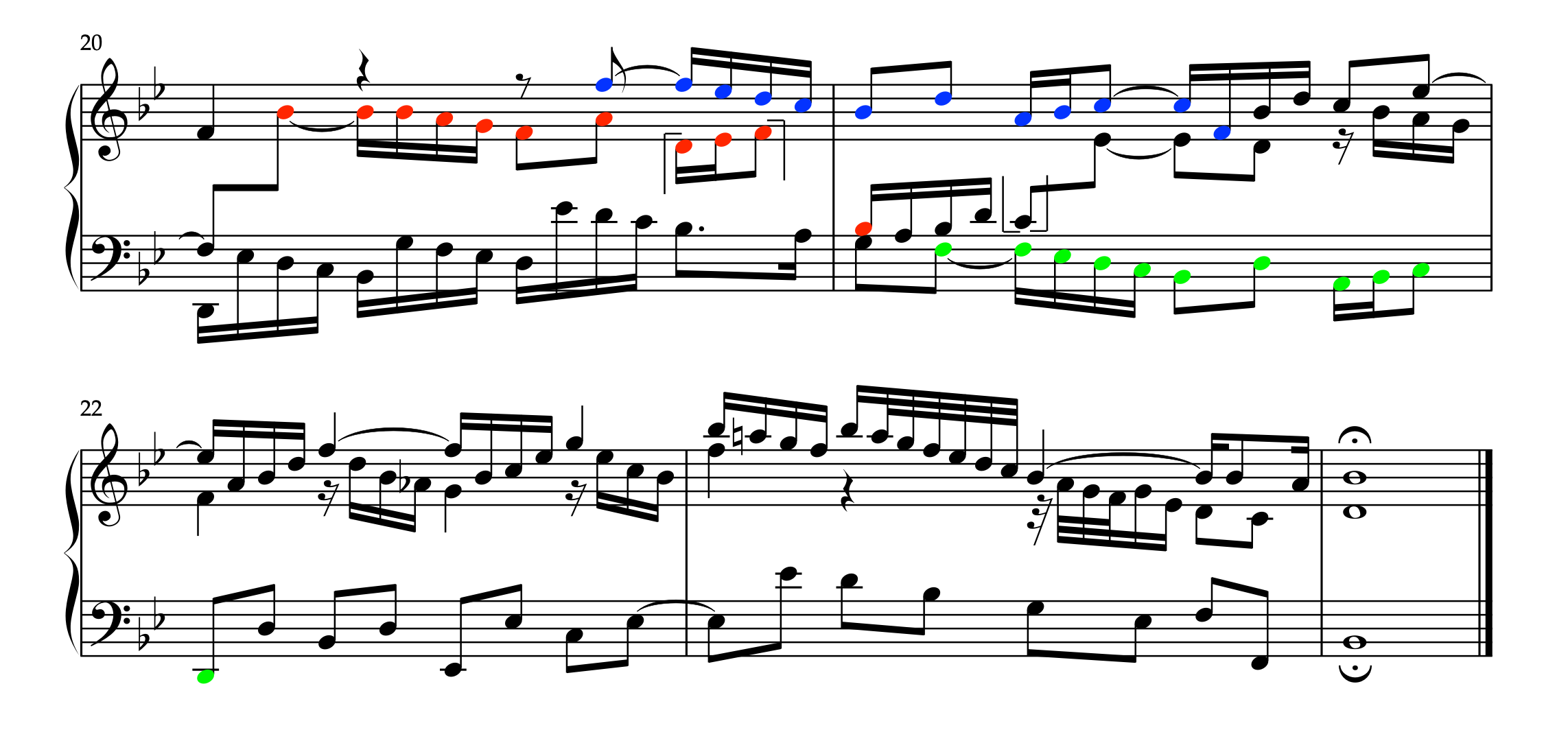

モーツァルト「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第3楽章」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、227-248小節)

分析対象:228小節目の「a piacere」から244小節目の「in tempo」まで

この部分では、従来の規則的なテンポから解放された「a piacere(自由に)」の指示のもと、断片的な音楽素材が反復されます。各フレーズは完結せず、休符によって分断されることで、聴き手に継続的な期待感を与えます。

技法的特徴:

・テンポ的自由度:a piacere 指示による時間感覚の変容

・断片化された語法:完結しない音楽的文章の反復

・減七和音の多用:和声的不安定性による緊張感の維持

・劇的な解決:244小節目の in tempo での緊張解放

演奏上の配慮

休符をただの無音として扱わず、緊張感を維持する「音楽的な沈黙」として表現することが重要です。休符時の過度な身体動作は視覚的に緊張感の連続性を損なうため避けるべきです。「a piacere」の区間全体でひとまとまりとして捉えるといいでしょう。

‣ 4. 対位法的技法による構造的緊張とその解放

理論的背景

ストレッタ技法は、フーガにおける重要な展開手法の一つで、主題応答が完了する前に次の主題(応答)導入を行うことで、音楽的密度を高め緊張感を創出します。各声部の時間的重複により、聴覚的な複雑さと緊迫感が生まれ、その後の解放との対比効果を生み出します。

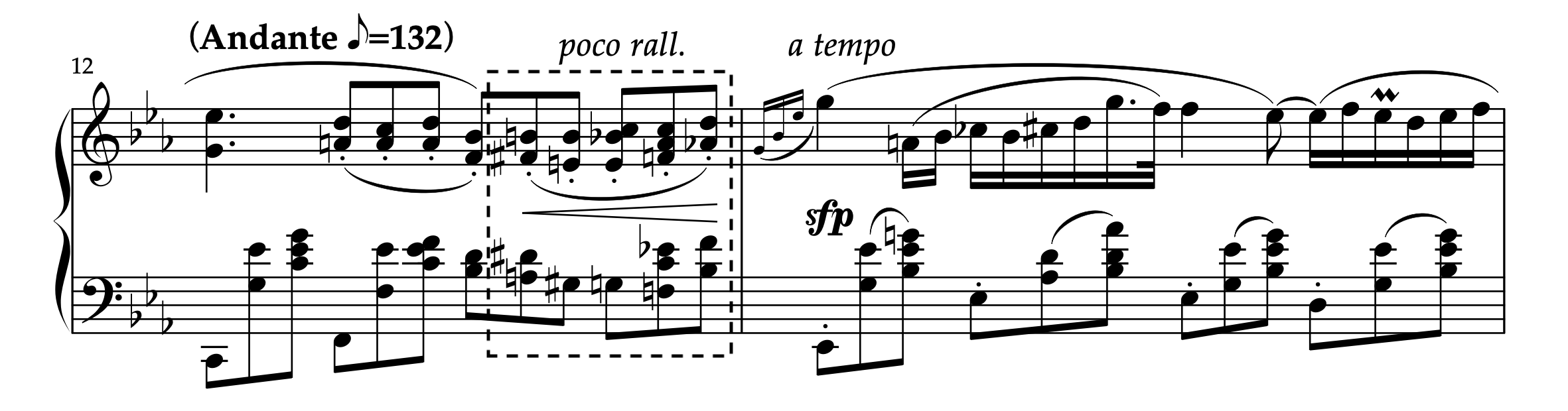

J.S.バッハ「シンフォニア 第14番 BWV800」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲尾)

分析対象:20小節目以降のクライマックス部分

20-21小節では、カラー音符で示したように全声部でのストレッタが展開され、楽曲の緊張感が最高潮に達します。しかし22-23小節では、対位法的な書法からホモフォニー(主旋律と伴奏)的な書法への変化により、構造的な緊張から解放される効果が生まれています。

技法的特徴:

・全声部ストレッタ:最大限の音楽的密度による緊張の頂点

・書法の対比:ポリフォニーからホモフォニーへの転換

・音響的解放感:複雑な対位法から単純な伴奏型への移行

・構造的必然性:楽曲形式上の効果的な収束点

ストレッタとは:

フーガ形式において楽曲に緊迫感と盛り上がりを与える重要な作曲技法です。

特徴:

・その主題応答が終わらないうちに、かぶさるように主題(応答)を別の声部に現す

・先行の主題(応答)の末尾と、追行のそれのはじめが重複するようにする

参考:「楽式論 著:石桁真礼生 / 音楽之友社」

‣ 5. 頻繁な和声変化による期待感の醸成

ショパン「ノクターン 第2番 Op.9-2」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、12-13小節)

分析対象:12-13小節のアウフタクト部分

この部分では、8分音符毎に頻繁に変更される和声リズムが特徴的です。このアウフタクト部分の解釈には、二つの興味深い視点があります:

メロディとしての直接的解釈:

・点線で囲まれた部分を独立したメロディとして捉える可能性

・しかし、この部分は純粋なメロディ性に乏しい

期待感醸成部分としての解釈:

・より説得力のある解釈として、13小節目から始まる本格的なメロディへの「橋渡し」機能

・聴取者の音楽的緊張感を段階的に高める「助走」としての役割

・a tempo指示と連動した期待感の頂点形成

技法的特徴:

・急速な和声変化による音響的な豊かさ

・短い時間での濃密な和声進行

・メロディ出現への心理的準備効果

‣ 6. クロマティックな上行進行による緊張感と期待感

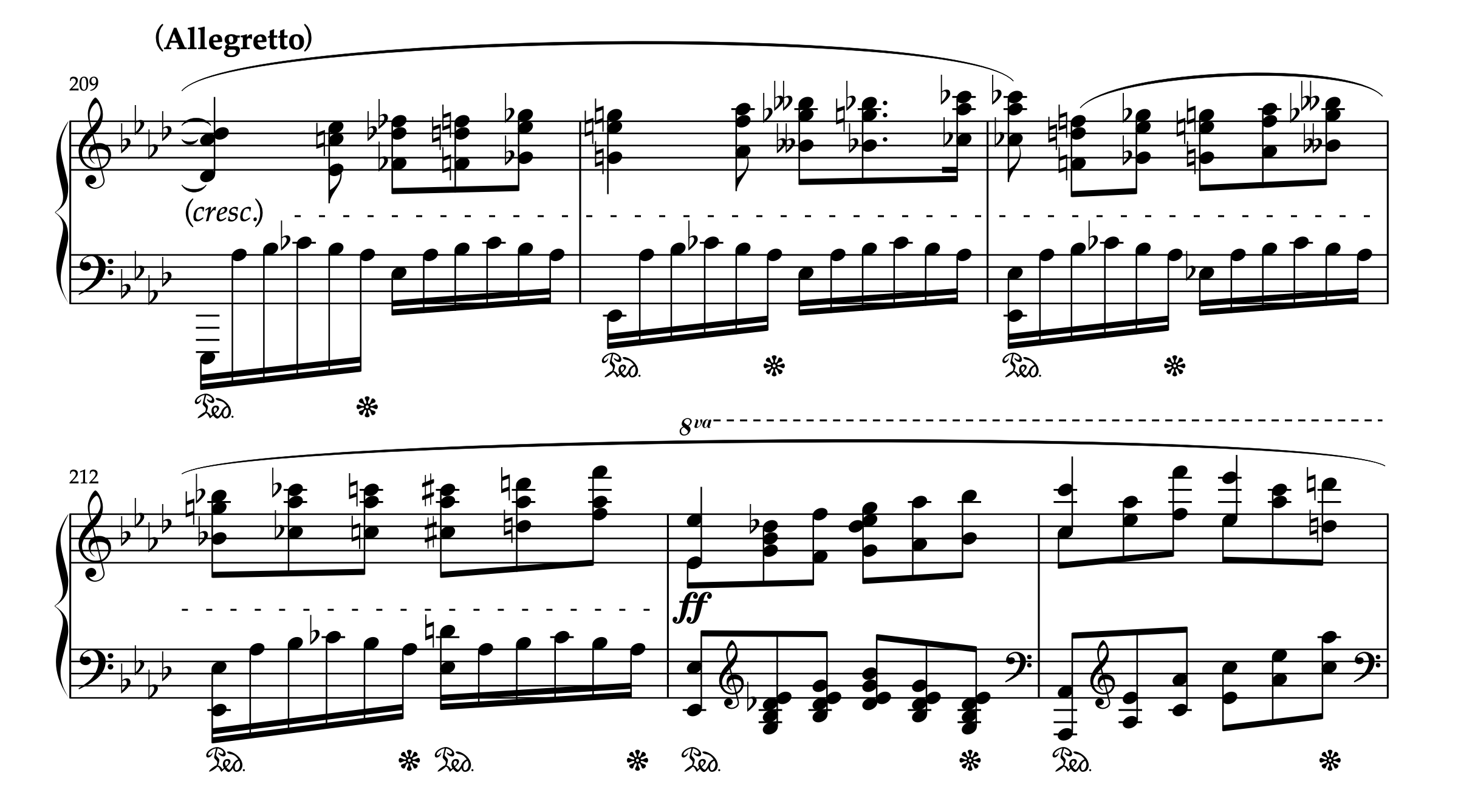

ショパン「バラード 第3番 変イ長調 Op.47」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、209-213小節)

分析対象:209-212小節のクライマックス準備部分

213小節目の ff から始まるクライマックスへ向けた期待感の構築技法に注目しましょう。

期待感構築の要素

長時間にわたるクレッシェンド:

・段階的な音量増大による緊張感の蓄積

・徐々に徐々にクレッシェンドしていくのが効果的

クロマティックな上行進行:

・右手パートの半音階的上昇による緊張感

・徐々に徐々に上昇していくのが効果的

・調性的重心からの段階的離脱と回帰への期待

音響的対比の活用:

・左手パートは同じ和声を維持

・上声部のみがクロマティックに変化

‣ 7. 段階的な音価の細分化による長期的緊張構築

理論的背景

楽曲全体の時間軸において、基本テンポを維持しながら伴奏の音価を段階的に細分化することで、聴き手に徐々に高まる緊張感を与える技法です。この手法は、局所的な和声変化に頼らず、リズム的密度の変化で大規模な音楽的アーチを形成する点で独特です。

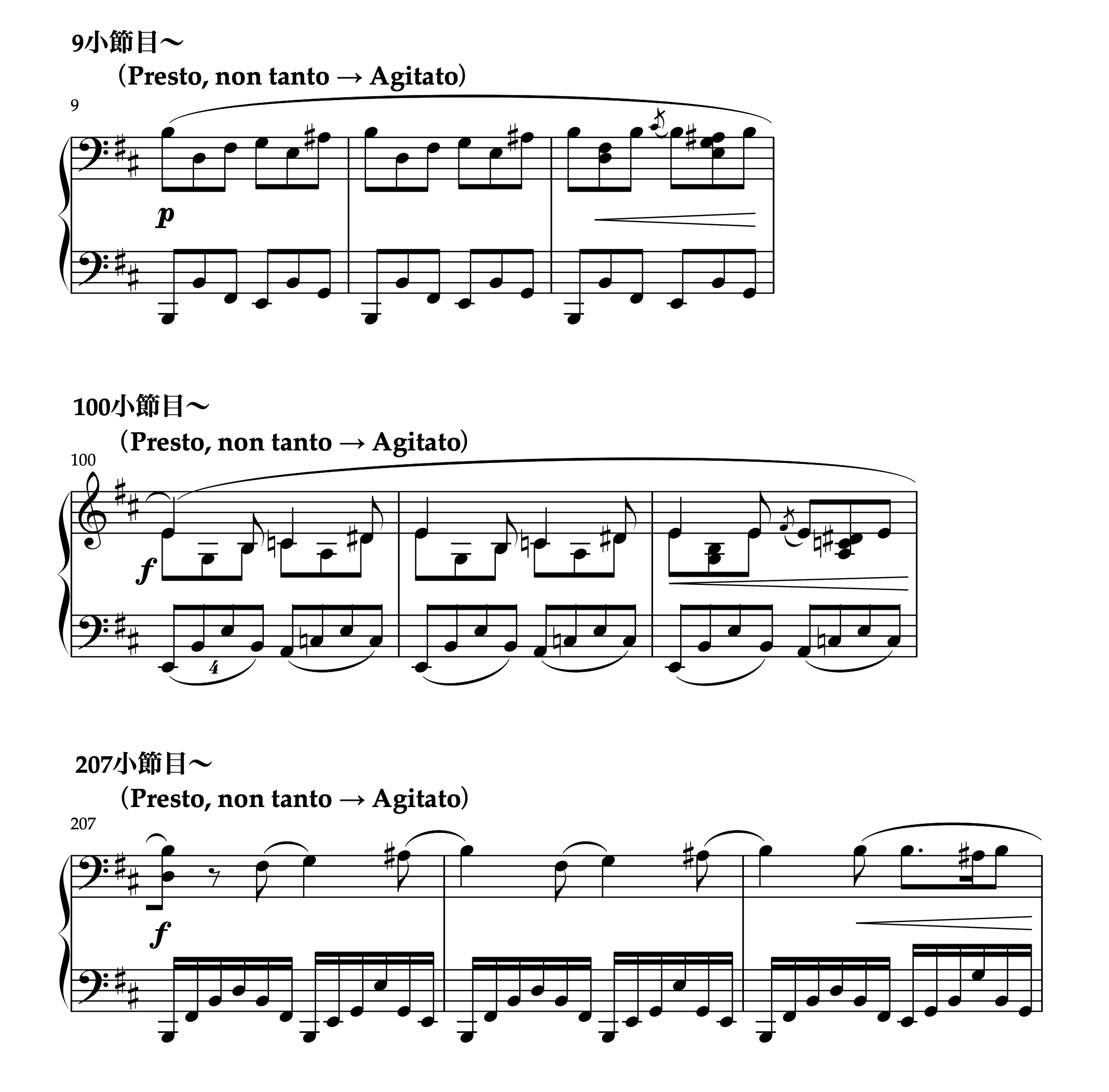

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、9-11小節 100-102小節 207-209小節)

分析対象:楽章全体の構造的設計

この楽章の最も注目すべき点は、テンポを一定に保ちながら左手伴奏の音価変化によって楽曲全体の緊張感を制御していることです。

技法的特徴:

・段階的な音価の細分化:8分音符 → 8分音符の4連符→16分音符への変化

・テンポの一定性:基本テンポを保ちながら左手伴奏の音価が段階的に細分化される美しさ

・累積効果:音符密度増加による心理的緊張感の構築

‣ 8. 音型反復と縮節による累積効果

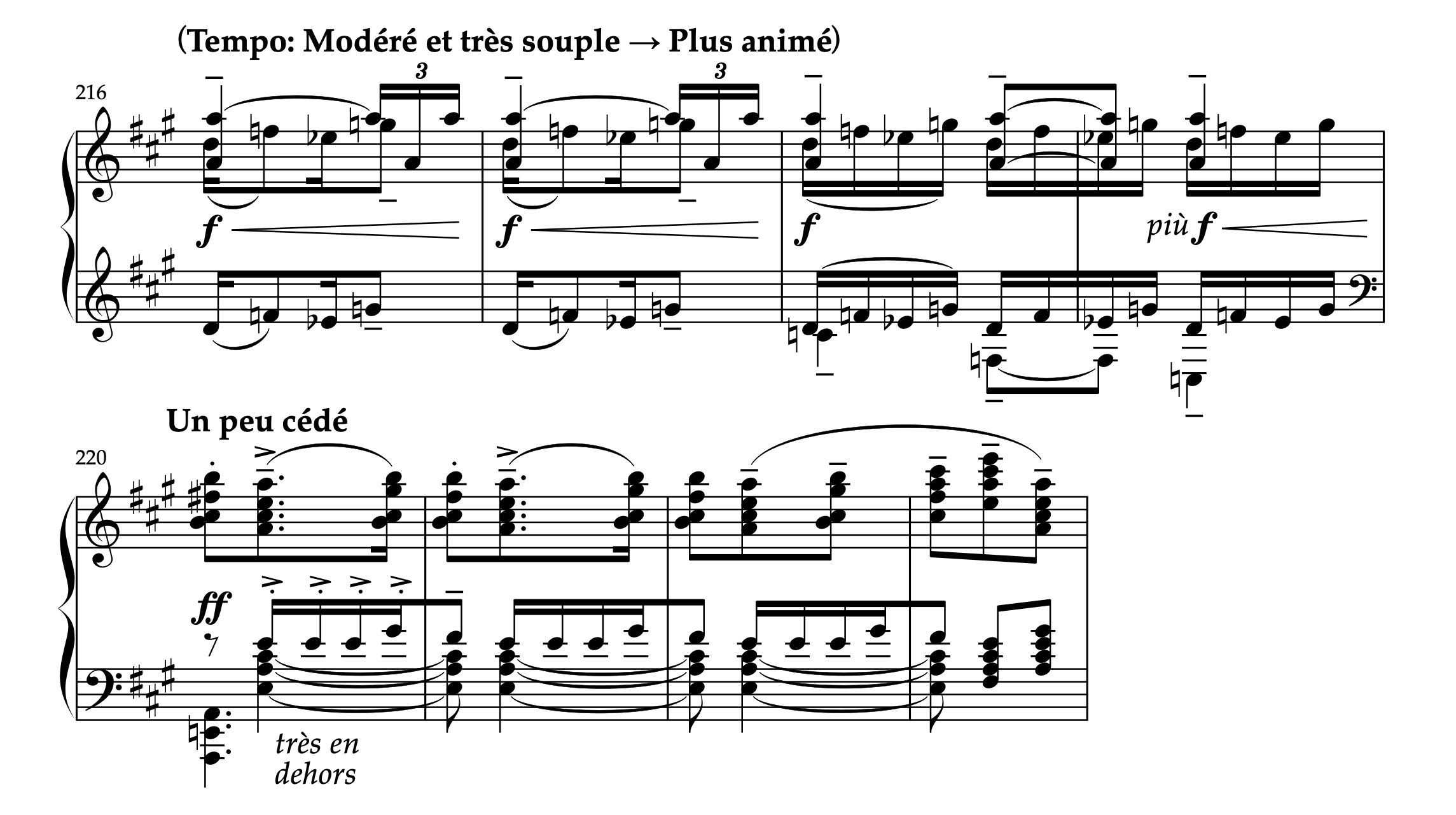

ドビュッシー「喜びの島」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、216-223小節)

分析対象:216-219小節のクライマックス準備部分

213小節目のUn peu cédéから始まるクライマックスへの期待感構築に着目します。

期待感構築の要素

執拗な音型反復:

・同じ音楽素材の反復によるせき込み効果

・聴き手の時間感覚の変容

縮節技法の応用:

・提示された音楽素材の音価短縮による加速感(218-219小節)

・リズム的密度が濃くなることによる緊迫感の演出

和声の静的処理:

・上記の数例とは対照的に和声は固定

・和声以外の変化による期待感創出

この手法は、和声的進行に頼らない期待感創出法です。反復と縮節の組み合わせによる「せき込み効果」は、聴き手に強い心理的インパクトを与えます。

‣ 9. オーケストラ音響による壮大な期待感と決裂

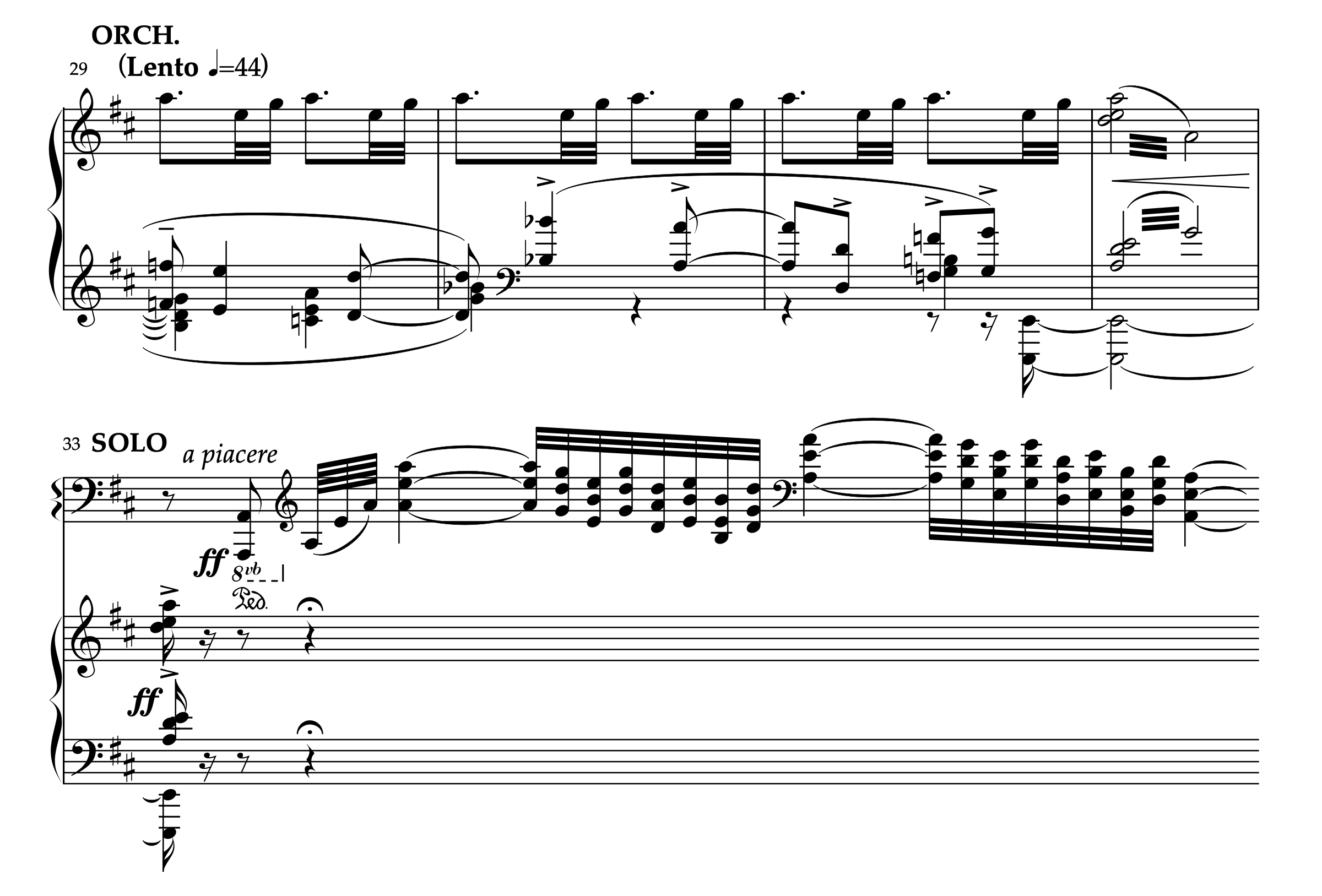

ラヴェル「左手のためのピアノ協奏曲」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、29-33小節)

分析対象:ソロの初導入部

この譜例は、ラヴェル自身によるピアノ伴奏版編曲(ソロ+ピアノ伴奏形式:2台ピアノ)から引用しています。

期待感構築の多層的アプローチ

執拗な反復による蓄積:

・前例(ドビュッシー)と共通する反復技法

・より大規模な時間スケールでの展開(全曲の楽譜確認を推奨)

劇的な音響的対比

・オーケストラの大きなクレッシェンドによる圧倒的な期待感

・33小節目でのソロピアノの突然の登場

マルグリット・ロンは、書籍「ラヴェル―回想のピアノ」の中で、以下のように解説しています。

頂上にくると突然決裂して、ピアノの開始に対して雄大な背景を準備します。それは麻痺したような静けさが、征服者の到来を告げるかのようです。

(抜粋終わり)

ロンによるこの表現は、ラヴェルの意図したであろう劇的効果を的確に捉えています。壮大なオーケストラの音響処理とピアノ独奏の対比による、協奏曲様式ならではの期待感演出法と言えます。

・ラヴェル―回想のピアノ 著:マルグリット・ロン 訳:北原道彦、藤村久美子 / 音楽之友社

► 終わりに

本記事で分析した例は、「期待感・緊張感の創出」に向けて、各作曲家が独自の技法を開発し発展させてきた歴史を物語っています。

本記事で取り上げた技法を理解することで、演奏者にとっては楽曲理解と表現の深化に、作曲や編曲を学ぶ方にとっては創作技法の習得に、そして誰にとってもより豊かな鑑賞体験につながるでしょう。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント