【ピアノ】ピアノソロで聴かせる8ビートのバンドサウンド伴奏の作り方

► はじめに

ピアノソロアレンジを作る際に、「バンドサウンド」を表現するための左手伴奏では、リズムセクションの役割を理解することが不可欠です。

本記事を通して、多くのピアノアレンジで見られる定番の左手伴奏パターンについて、その成り立ちと効果的な作り方を見ていきましょう。アレンジ初心者の方でも実践できるよう、8ビートによる最もシンプルな具体例を交えながら導入部分のみ説明していきます。

► 成り立ちと効果的な作り方

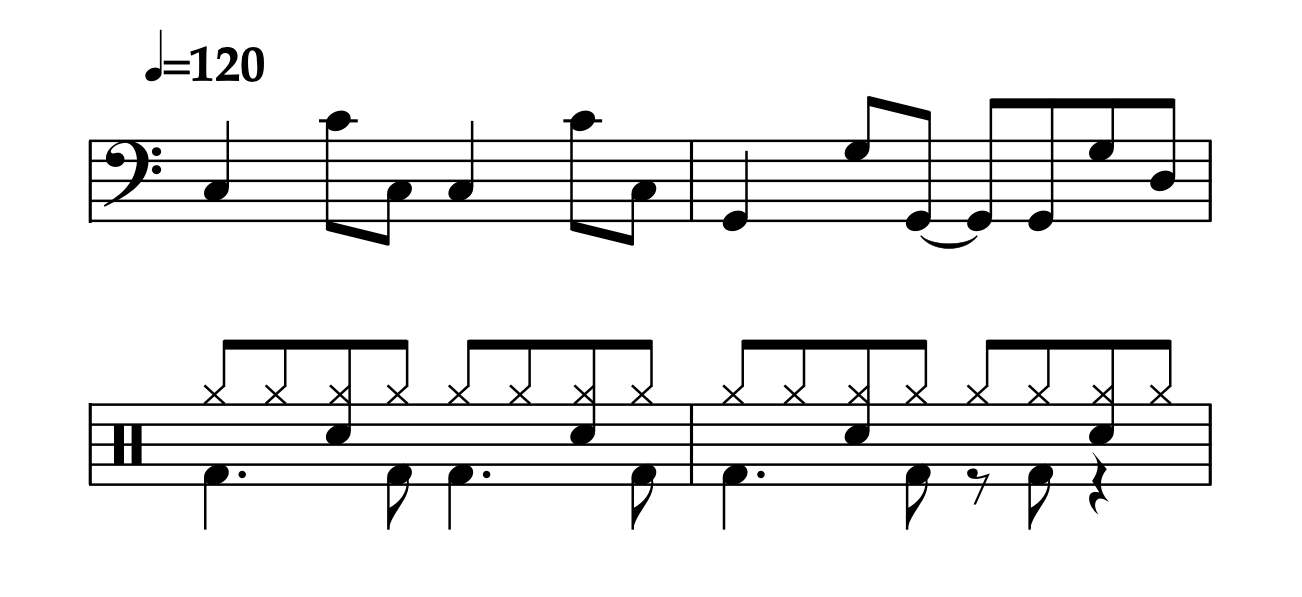

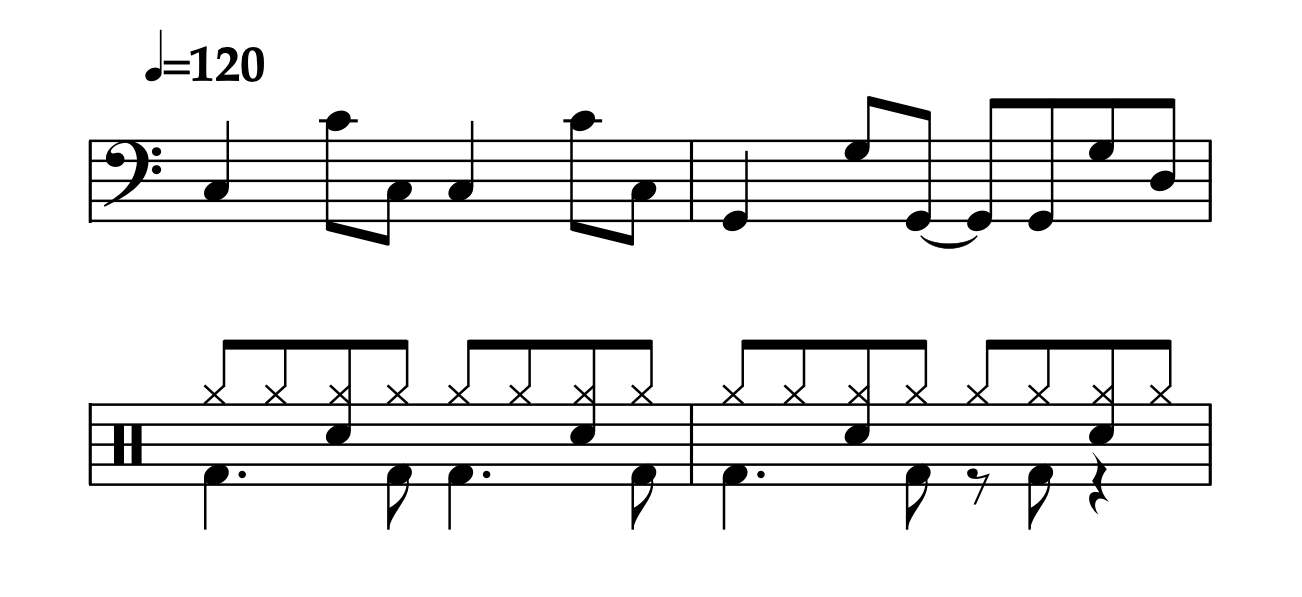

多くのピアノアレンジ譜を見ていると、譜例1の上の譜例のような左手伴奏パターンが頻繁に登場することに気づくでしょう。

譜例1(Sibeliusで作成)

この伴奏型は単純かつ定番で活用範囲が広いものですが、効果的に使用するためにはいくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。

‣ バンドサウンドの表現であることを理解する

まず認識すべきなのは、この伴奏パターンが「バンドサウンド」を表現するためのものだということです。ピアノソロアレンジには大きく分けて:

・純粋にピアノのみで演奏されるようなサウンドをイメージしたアレンジ

・バンドやオーケストラなど複数の楽器によるアンサンブルをピアノで表現するアレンジ

という両者のアプローチがあります。上記の譜例のような伴奏型を採用した時点で、後者の「バンドサウンドをピアノで表現する」アプローチを選択したことになります。

‣ ドラムパターンとの関連性を意識する

譜例には参考までにドラムの譜面を対応付けました。比較してみると分かりますが、左手の伴奏パターンは実際にはドラムパターンを模倣しています。具体的には:

・小指で弾く低音部の音 → バスドラム(キック)の役割

– 強拍に配置されることが多い

– 曲の基本的なビートを作る土台になる

・親指で弾く中音域の音 → スネアドラムの役割

– 2拍目と4拍目に配置されることが多い

– バックビートとして曲にグルーヴ感を与える

このように、左手の伴奏パターンは単に弾きやすいところで動かしているわけではなく、ドラムパターンを表現する役割を前提としています。

‣ 効果的な音選びのコツ

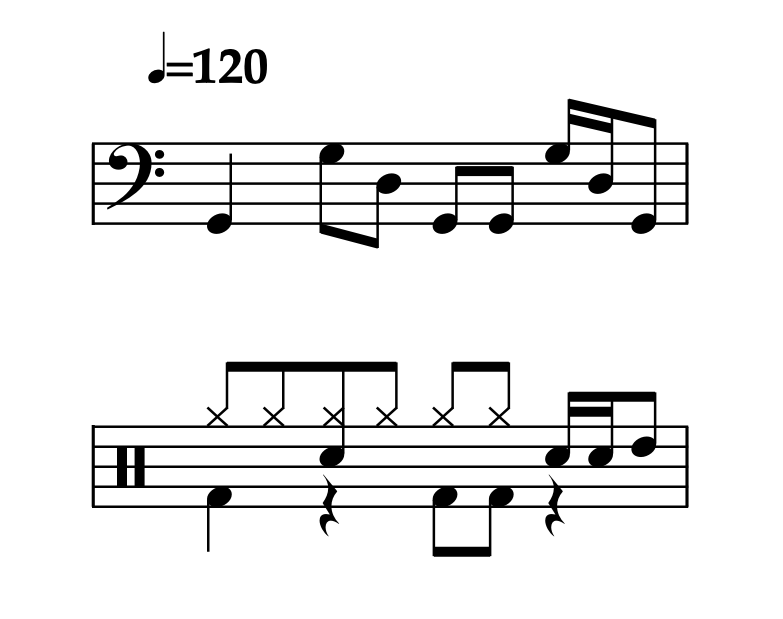

(再掲)

この伴奏パターンを使う際には、次のポイントを意識すると効果的です:

ベース(楽器)のラインを想定する:

・単にドラムの代わりだけでなく、ベースのラインも意識して音を選ぶ

・2小節目のように、ルート音と5度を組み合わせることで動きのあるベースラインを表現

タイミングの変化をつける:

・常に同じパターンだけでなく、時々「タム」のような装飾的な動きを入れる

・必要であれば、アレンジする楽曲のバンドスコアを手に入れて参考にする

(※タムとは:ドラムセットの一部で、フィルインやアクセントなどに使用される)

譜例2(Sibeliusで作成)簡易フィルインを左手パートに取り入れた例

右手との調和:

・左手だけで全てを表現しようとせず、必要に応じて右手の内声部を使って左手パートをサポートする

オーソドックスな例:

左手:リズムセクション(ドラム+ベース)の役割

右手:メロディ+内声部のハーモニーや左手のサポート要素

重要なのは、無理に原曲の全ての音を詰め込むのではなく、基本的なリズムセクションの役割を担えるように、メロディの在り方や演奏しやすさも考慮して音を選んでいくことです。

► 終わりに

バンドサウンドを前提としたピアノアレンジをする場合において、左手伴奏はただの「伴奏」ではなく、ドラムやベースといった複数の楽器の役割を担う重要なパートです。鍵盤の上にあらゆるミュージシャンを配置するようなイメージを持ちながらアレンジすることで、一台のピアノからでも立体的なサウンドを生み出すことができます。

関連内容として、以下の記事も参考にしてください。

・【ピアノ】初心者からステップアップできるアレンジテクニック集

・【ピアノ】ピアノアレンジの質を高める「原曲理解」と楽曲分析の重要性(「アレンジ中級者向け」の内容)

・【ピアノ】ドミナントの第3音を美しく響かせるコツ:創作と演奏の両面によるアプローチ

・【ピアノ】ピアノアレンジの手順:全体ざっくり作成 vs 細部集中 どちらを先行させるのが得策か

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント