【ピアノ】素材同士の関係を見抜く楽曲分析

► はじめに

ピアノを演奏していて「この楽曲をどう解釈すればいいか分からない」と感じたことはありませんか。

楽譜に書かれた音符やダイナミクス記号だけでは見えてこない、作曲家の意図。それを読み解く鍵が、フレーズ同士の対話関係にあります。

本記事では、古典派からロマン派まで、あらゆる時代の作品で応用できる「素材同士の関係分析」の手法を具体例とともに解説します。フレーズ同士の関係を読み解くことで、作曲家の意図がより鮮明に見えてくるでしょう。

► 素材同士の関係を見抜く

素材同士の関係分析では、「対話関係を見つけること」が最も基本となります。

なぜなら、音楽における「対話」は以下の重要な要素をもたらすからです:

・フレーズの役割を明確にする

・素材同士の対応関係を明確にする

・演奏者の解釈の幅を広げる

この対話関係を理解することで、ただの音符の羅列ではなく、意味のある音楽的な語り合いとして楽曲を捉えることができるようになります。

► 分析の視点

対話関係を見つける際の着眼点をいくつか挙げてみましょう:

1. フレーズの性格の違い

・語りかけるような音型

・応答するような音型

・つなぎ的な音型

2. フレーズの構造の違い

・音域の変化

・リズムパターンの変化

・音の密度の変化

3. 和声的機能の違い

・緊張から解決への流れ

・安定から不安定への変化

・調性的な対比関係

これらのような要素の組み合わせによって、対話が形作られていきます。

► 具体的な分析例

‣ 具体例1:オーソドックスな対話

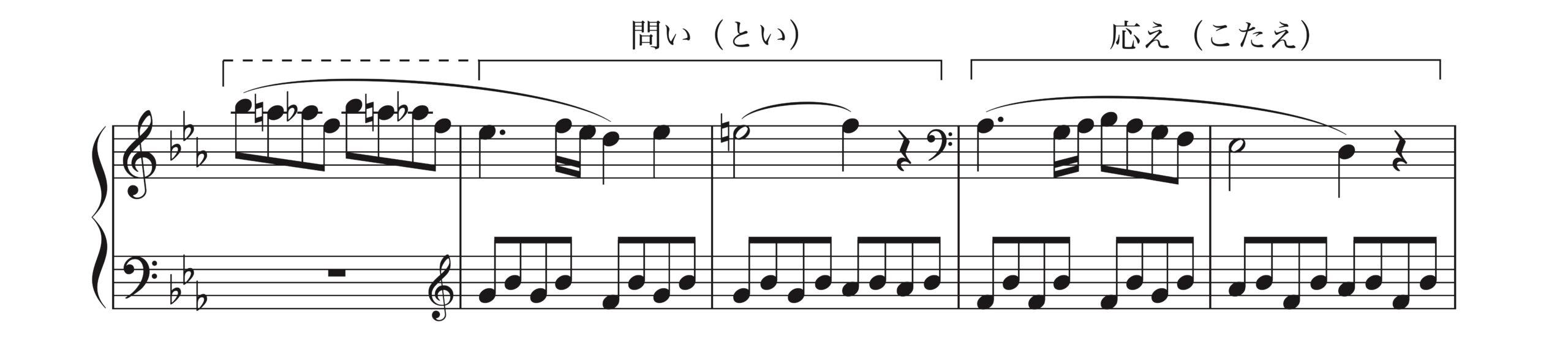

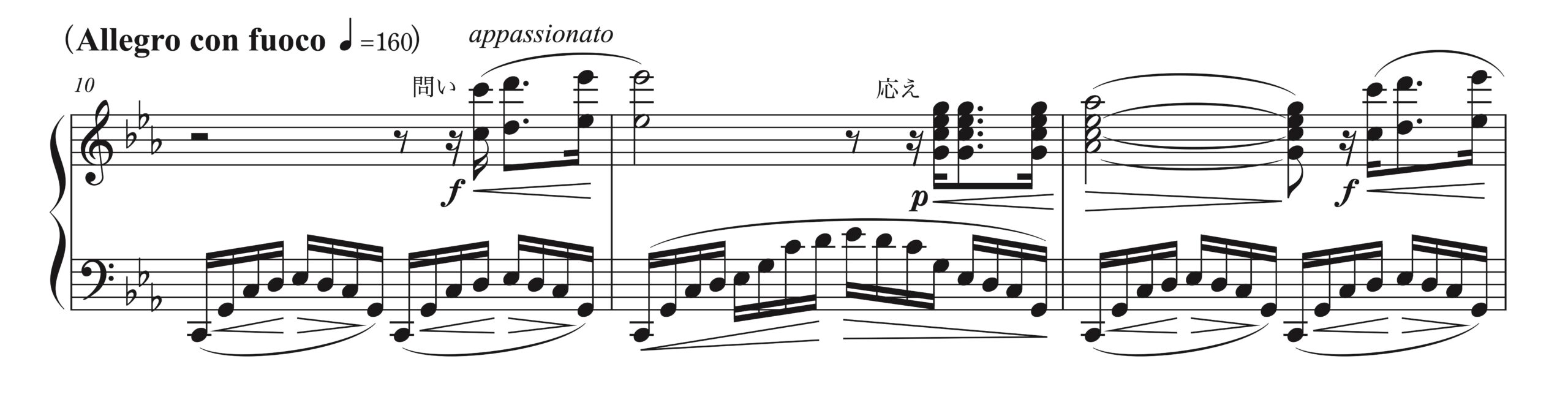

モーツァルト「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、35-39小節)

この例では、メロディ部分に明確な「問い」と「応え」の関係が見られます。

「問い」で疑問を投げかけるように提示し、それを解決するかのように「応え」が続きます。この関係性は、古典派の作品では特に顕著に見られる特徴です。

分析のポイント:

・手の交差によるメロディの受け渡し

・音域の違いによる対比

・フレーズの終わり方の違い

‣ 具体例2:オーソドックスな対話②

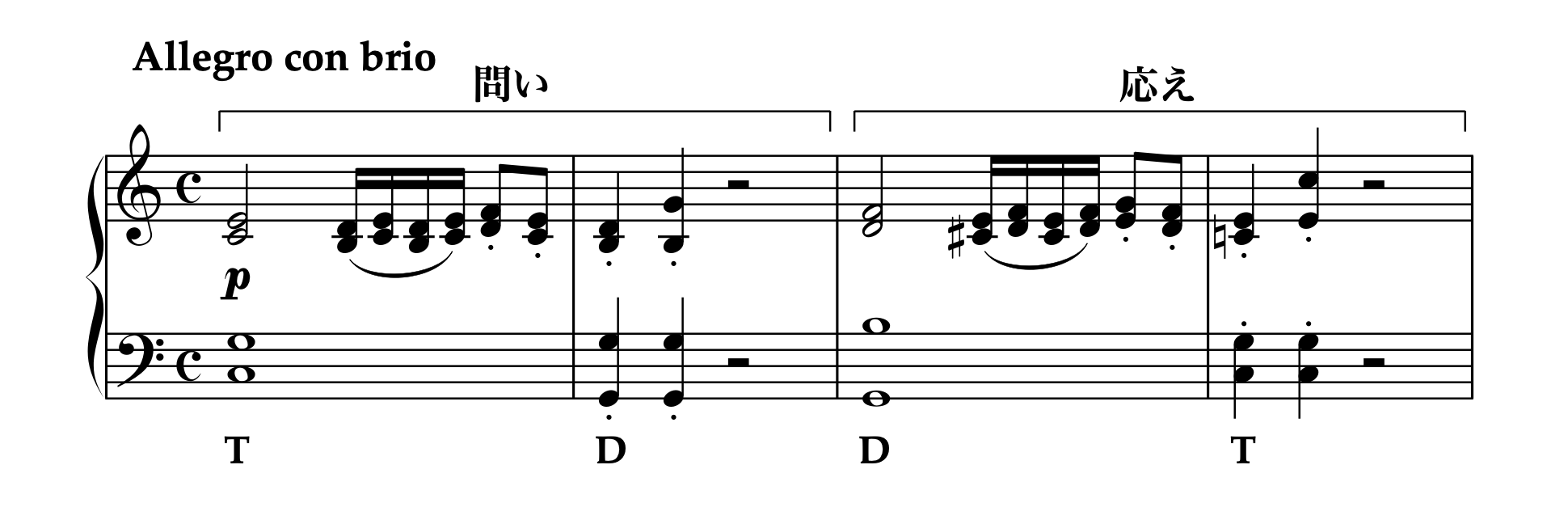

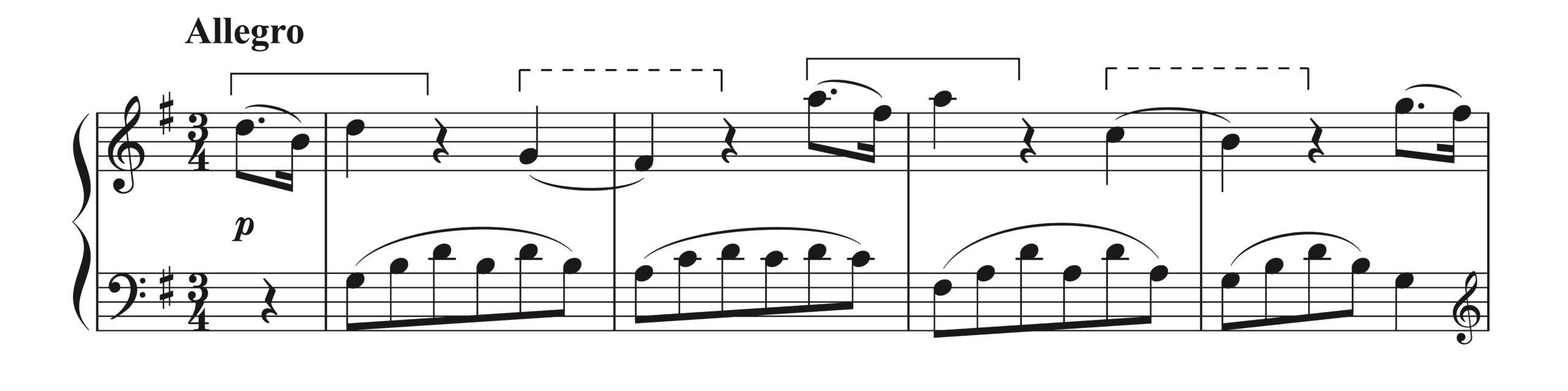

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第3番 ハ長調 Op.2-3 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

この例では、純粋な「問い」と「応え」の構造に加えて、和声的な対比が重要な役割を果たしています。

・問いは「T(トニック)→ D(ドミナント)」

・応えは「D(ドミナント)→ T(トニック)」

このように和声的に対照的な設定がされていることで、対話関係がより明確になります。

同様の例

グリーグ「抒情小曲集 第1集 アリエッタ Op.12-1」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

このような和声的対比は、「問い」と「応え」の役割をより明確にし、音楽的な論理性を生み出しています。演奏する際には、この和声の流れを意識するようにしましょう。

‣ 具体例3:多義的な対話

対話は、必ずしも単純な「問い」と「応え」だけではありません。一つの音楽的な語りかけに対して、複数の解釈が可能な場合もあります。

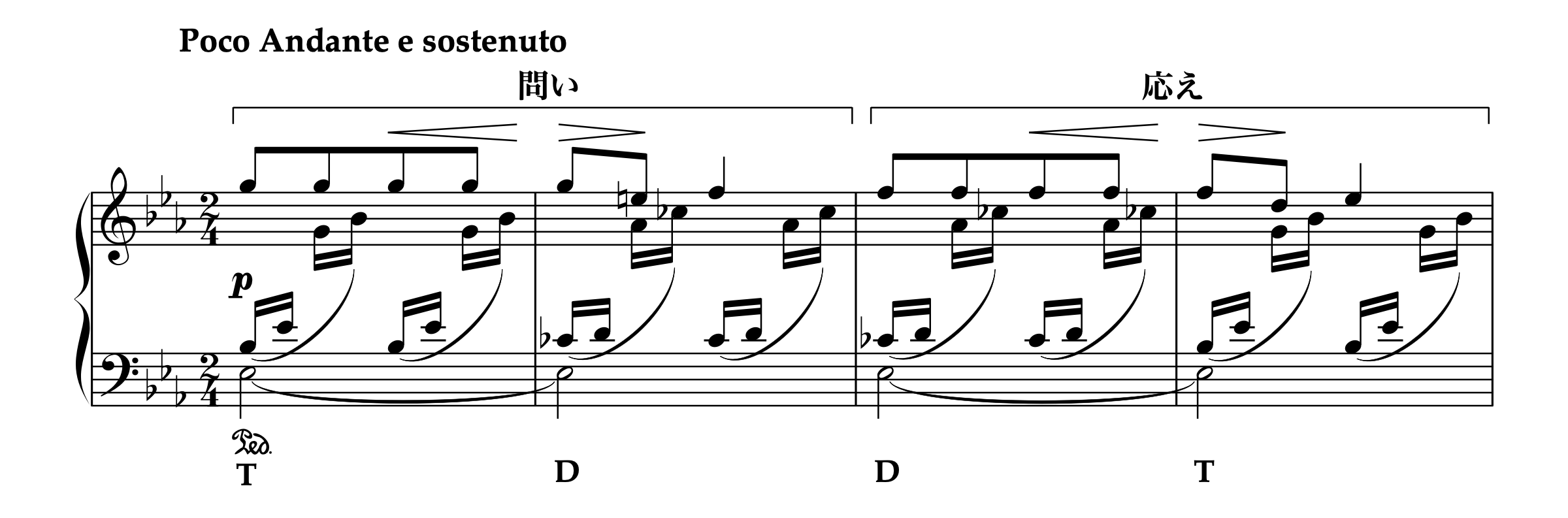

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第6番 ヘ長調 Op.10-2 第1楽章」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

この例では、以下の2つの解釈が可能です:

・大譜表の上にカギマークで示したような細かな取り方:個々の音型間の詳細な対話

・下に示したような大きな取り方:全体を同型反復として捉える視点

対話の多義性を見抜くポイント:

・小さく捉えて個々のやり取りとみなすか

・大きく捉えて同型反復とみなすか

・素材の区切り方による解釈の違いの考慮

・和声進行との関係性

‣ 具体例4:小フレーズから大フレーズへ

多くの作品では、小さなフレーズが組み合わされて大きなフレーズを形成しています。以下の例では、4小節間の大フレーズが4つの小フレーズから構成されており、それぞれに明確な役割があります。

ショパン「ノクターン 第2番 Op.9-2」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

小フレーズの役割分析:

・小フレーズA:最初の語りかけ(導入)

・小フレーズB:Aの発展的な語りかけ(展開)

・小フレーズC:BとDをつなぐ経過的な要素(経過)

・小フレーズD:Bをさらに発展させたクライマックス(頂点)

跳躍音程の発展過程:

・小フレーズAで最初の「6度跳躍のつかみ(①)」が提示される

・その跳躍の特徴が小フレーズBで3回反復(②③④)

・③で、跳躍音程が1オクターブに広がり、いっそう語りかけが強い表現に

・④では、少し控えめの表現になることで、小フレーズBを自然に締めくくる準備

・小フレーズDの⑤では、③よりもさらに跳躍音程が広がり、10度跳躍することでクライマックスを形成

・その後は「順次進行中心」なので、音楽が自然とおさまりながら、大フレーズ全体が締めくくられる

・小フレーズD以外はすべてフレーズ終わりの音が下行しているため、統一感が出ている

この構造により、各小フレーズ同士の関係に細かくバランスが取られ、有機的な大フレーズが完成しています。

演奏解釈のヒント;

・各フレーズの役割に応じた音色の変化

・クライマックスに向けた音楽的なエネルギーの配分

・フレーズ間のつながりの自然さ

► 演奏への活かし方

‣「問い」と「応え」の対比を際立たせる方法①

ショパン「エチュード(練習曲)Op.10-12 ハ短調 革命」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、10-12小節)

この例では、すでに f と p のダイナミクス対比で問いと応えが示されていますが、さらなる表現のポイントがあります。

実践的なアプローチ:

f の問い:引き締まったリズムでキビキビと演奏

p の応え:リズムを少し柔らかめにして対比効果を強化

音色の活用:ソフトペダルによる音色対比も効果的

「ダイナミクスの差以外の面でも、対比効果を作れる可能性がある」ということを覚えておきましょう。

‣「問い」と「応え」の対比を際立たせる方法②

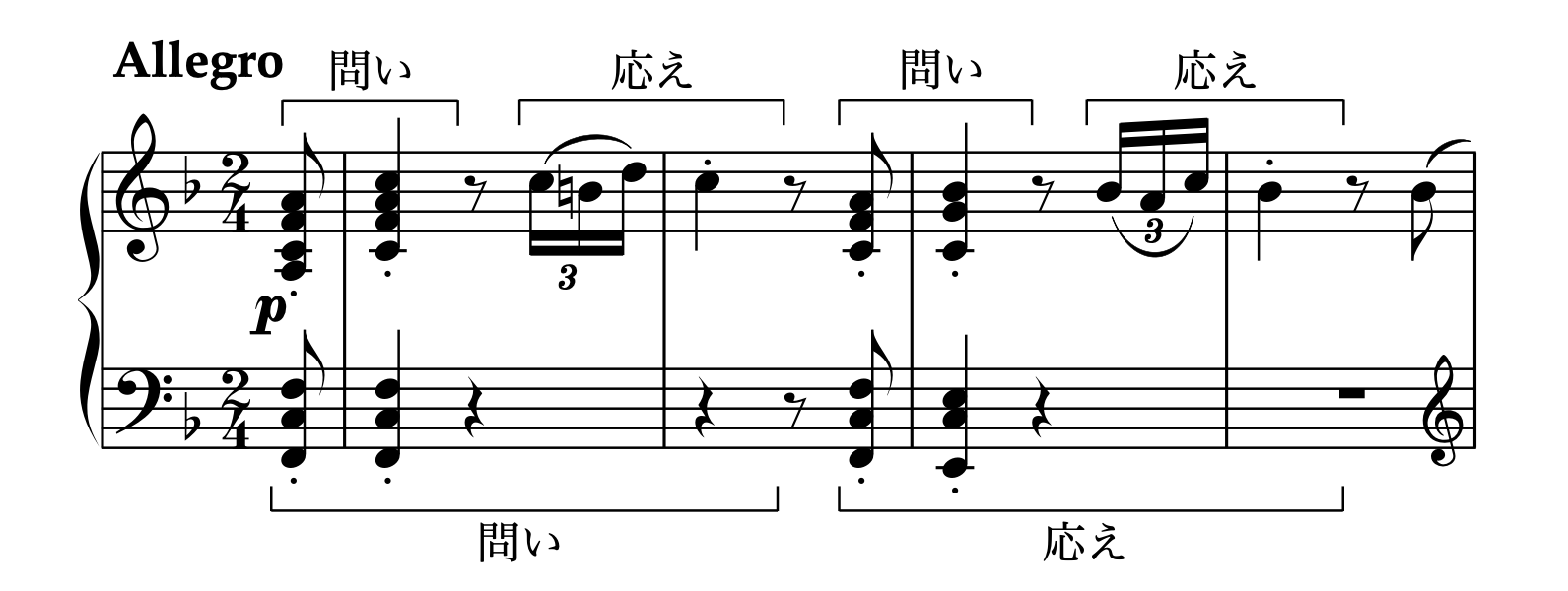

モーツァルト「ピアノソナタ ト長調 K.283 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

実線カギマークの音型で問いかけて、点線カギマークの音型で応えています。この例では、リズムと音域の両面から対比関係を読み取ることができます。

リズムによる対比:

問い:16分音符を含む細かな音価(軽さ)

応え:4分音符中心の長い音価(深さ)

音域による対比:

問い:高い音域(軽やかな印象)

応え:低い音域(深みのある印象)

演奏上の配慮

応答部分はやや太い声で演奏することで、「軽さ ⇆ 深さ」の対比がより明確になります。同じダイナミクスで弾く演奏も多いようですが、対比を意識した表現を推奨します。

なお、「問い」と「応え」のどちらが主役かは楽曲によって異なるため、その都度読み取る必要があります。

► 終わりに

フレーズ同士の対話関係を分析することで、以下のような効果が期待できます:

・楽曲構造への理解が深まる

・演奏表現の可能性が広がる

・作曲家の意図がより鮮明になる

本記事で紹介した分析手法は、あらゆる時代の作品に対して幅広く応用可能です。現在取り組んでいる楽曲でも、フレーズ同士の「対話」に注意を傾けてみてください。きっと新たな発見があるはずです。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント