【ピアノ】模倣技法の楽曲分析入門:見せかけの模倣の見つけ方

► はじめに

模倣は重要な作曲技法の一つです。本記事では、特に「見せかけの模倣」という技法に焦点を当て、その見分け方と演奏への活かし方を解説します。

► 実例による基礎分析

‣ C.P.E.バッハの場合

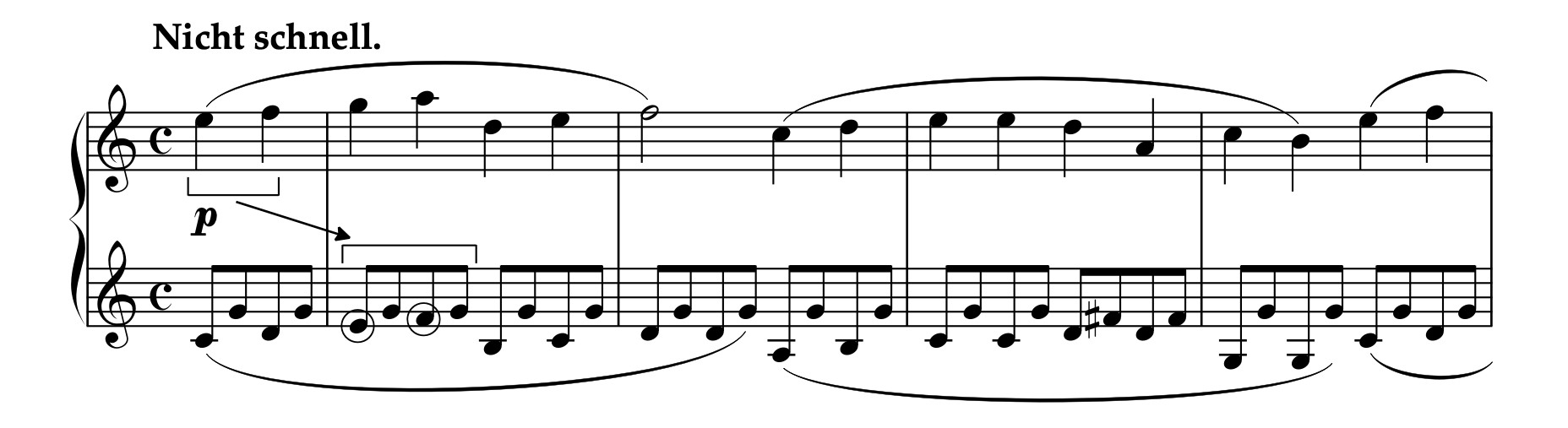

C.P.E.バッハ「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻 行進曲 BWV Anh.122」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、10-17小節)

分析ポイント:

1. 「Fa Re」について

・右手メロディでの提示

・左手での部分的引用

2. 模倣の効果的な配置

・散発的な使用による新鮮さの維持

・主旋律との関係性

カギマークで示した部分を見てみると、「Fa Re」というメロディの断片が左手パートでも引用されています。わずかな引用なので、「見せかけの模倣」と呼ぶことにしましょう。

譜例全体の中で、見せかけの模倣が出てきているのはこの部分のみ。これがポイントで、見せかけの模倣というのは多過ぎても魅力が無く、時々さりげなく出てくるからこそ活きるのです。

演奏上の注意点:

・見せかけの模倣部分を特別に強調する必要はない

・主役である直前のメロディの「Fa Re」よりも目立たないように弾く

・それぞれの「Fa Re」のニュアンスを揃える

‣ シューマンの場合

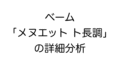

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-5 小曲」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、1-4小節)

技法的特徴:

1. 「Mi Fa」について

・10度の平行進行による自然な模倣

・和声的必然性との関係

2. 教育的意義

・対位法的な思考の入門として

・和声感覚の養成への活用

カギマークで示した部分を見てみると、「Mi Fa」というメロディの断片が左手パートでも引用されています。

ただし、曲頭からメロディとの10度音程によるハモリが作られた結果、左手パートに「Mi Fa」が生まれたわけなので、シューマンの確信犯的書法なのか、偶然そうなったのかは何とも言えないところです。

► 実例による応用分析

‣ パーセルの場合

楽曲概要

ヘンリー・パーセル(1659-1695)はイギリスバロックを代表する作曲家です。彼の「メヌエット ZD 225」はわずか16小節という短い楽曲ながら、見せかけの模倣技法の宝庫となっています。

パーセル「メヌエット ZD 225」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

見せかけの模倣技法の種類と特徴

この楽曲内で確認できる5つの見せかけの模倣パターンを詳しく見ていきましょう:

1. アウフタクトを活用した模倣(楽譜上:レッド音符)

・冒頭(レッド音符)と終結部(パープル音符)に現れ、楽曲に統一感をもたらしている

・右手のメロディが提示した後、左手がそれを模倣する形で追いかける

・アウフタクトから始まることで、リズム的な推進力を生み出している

2. 変形を伴う模倣(楽譜上:ブルー音符)

・完全な同型ではなく、音程関係に変化を加えながらもモチーフの特徴を保持

・このような「変形模倣」は聴き手に新鮮さを与えながらも統一感を保つ巧みな手法

3. 拡大形による模倣(楽譜上:グリーン音符)

・元のモチーフよりも音価を長くした形で模倣

・リズム的な変化をもたらし、楽曲の発展感を高めている

4.比較的長い間の模倣(楽譜上:オレンジ音符)

・他の模倣よりも時間的に長く現れる

・模倣していると認知されやすい

5. 回帰的模倣(楽譜上:パープル音符)

・冒頭と同じ手法を終結部で再現

・楽曲全体に「枠」を与え、形式的な完結感をもたらしている

► 模倣技法の分析手順

楽曲内の模倣技法を発見し理解するための方法を段階的に解説します。

Step 1:メロディの特定

まず最初に、楽曲の主旋律を把握することが重要です。主旋律の特徴(音型、リズム、方向性など)を理解することで、後に現れる模倣を見つけやすくなります。

実践的なアプローチ:

・楽譜を見ながら片手パートのみを弾いてみる

・特徴的なリズムパターンや音型に注目

・フレーズの始まりと終わりを意識する

Step 2:模倣要素の探索

主旋律を把握したら、楽曲内で類似する音型や模倣と思われる要素を探します。

探し方のポイント:

・音型の類似性:同じまたは似た音の並びが他の声部や別の箇所に現れていないか

・リズムパターンの一致:特徴的なリズムが別の声部で再現されていないか

・音程関係の変化:完全に同じではなくても、音程関係を保ったまま移調されていないか

・反行形・逆行形の可能性:元の音型を上下逆や時間的に逆にした形で現れていないか

上記のパーセルのメヌエットでは、以下のような変形も確認できます:

・装飾されているが大枠は同じである模倣

・拡大形(音価を長くした)模倣

・短い断片的な模倣

Step 3:構造的な理解

模倣要素を見つけたら、それらが楽曲全体においてどのような役割を果たしているかを考察します。

分析のポイント:

・配置:模倣が現れる位置(フレーズの頭、中間、終わりなど)

・声部関係:どの声部からどの声部への模倣か

・調性との関係:模倣が調性の確立や転調にどう関わっているか

・密度:模倣の頻度や重なり方

上記のパーセルのメヌエットでは、冒頭と終結部で同じ模倣手法を用いることで楽曲に枠組みを与え、中間部ではさまざまな変形模倣を駆使することで変化を生み出しています。この「統一の中の多様性」は伝統的な楽曲構造の基本原理の一つです。

► 演奏への応用

模倣技法を理解することは、単に学術的な意義だけでなく、演奏表現を豊かにする実践的な価値があります:

・模倣される音型には、一貫したアーティキュレーションを適用する

・類似する音型には類似した音色を与える

► 終わりに

本記事では、メロディの部分的な追っかけという、比較的シンプルな模倣技法に焦点を当てて分析を行いました。この技法は、厳格な対位法やカノンのような本格的な模倣技法の入門として位置づけられ、初期の楽曲分析学習において重要な観察ポイントとなります。

より発展的な模倣技法(カノンなど)に興味がある方は、以下の記事を参考にしてください:

【おすすめ参考文献】

本記事で扱った、C.P.E.バッハ「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻 行進曲 BWV Anh.122」について学びを深めたい方へ

・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【C.P.E.バッハ 行進曲 BWV Anh.122】徹底分析

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント