【ピアノ】フィンガーペダルの概論と実践的活用法

► はじめに

・フィンガーペダルの概要を知りたい

・フィンガーペダルの「使い方」「使いどころ」を知りたい

・具体的な譜例とともに学びたい

こういった希望をお持ちの方へ向けて、丁寧に解説します。

フィンガーペダルは、「音楽解釈」であると同時に「楽曲分析(アナリーゼ)」の一種とも言えるでしょう。非常に奥が深く、工夫次第で楽曲理解や演奏に大きく幅が出ます。

► フィンガーペダルとは?

フィンガーペダルとは、「楽譜上の音価では伸びていない音符を、指で残すテクニック」のことです。このテクニックには、主に以下のような本質的な役割があります:

・和声の充実:音の重なりを作り出すことで、より豊かな響きを実現

・声部の独立性の強調:複数の声部を明確に表現

・音響バランスの調整:特定の音を意図的に残すことで、音響的な厚みをコントロール

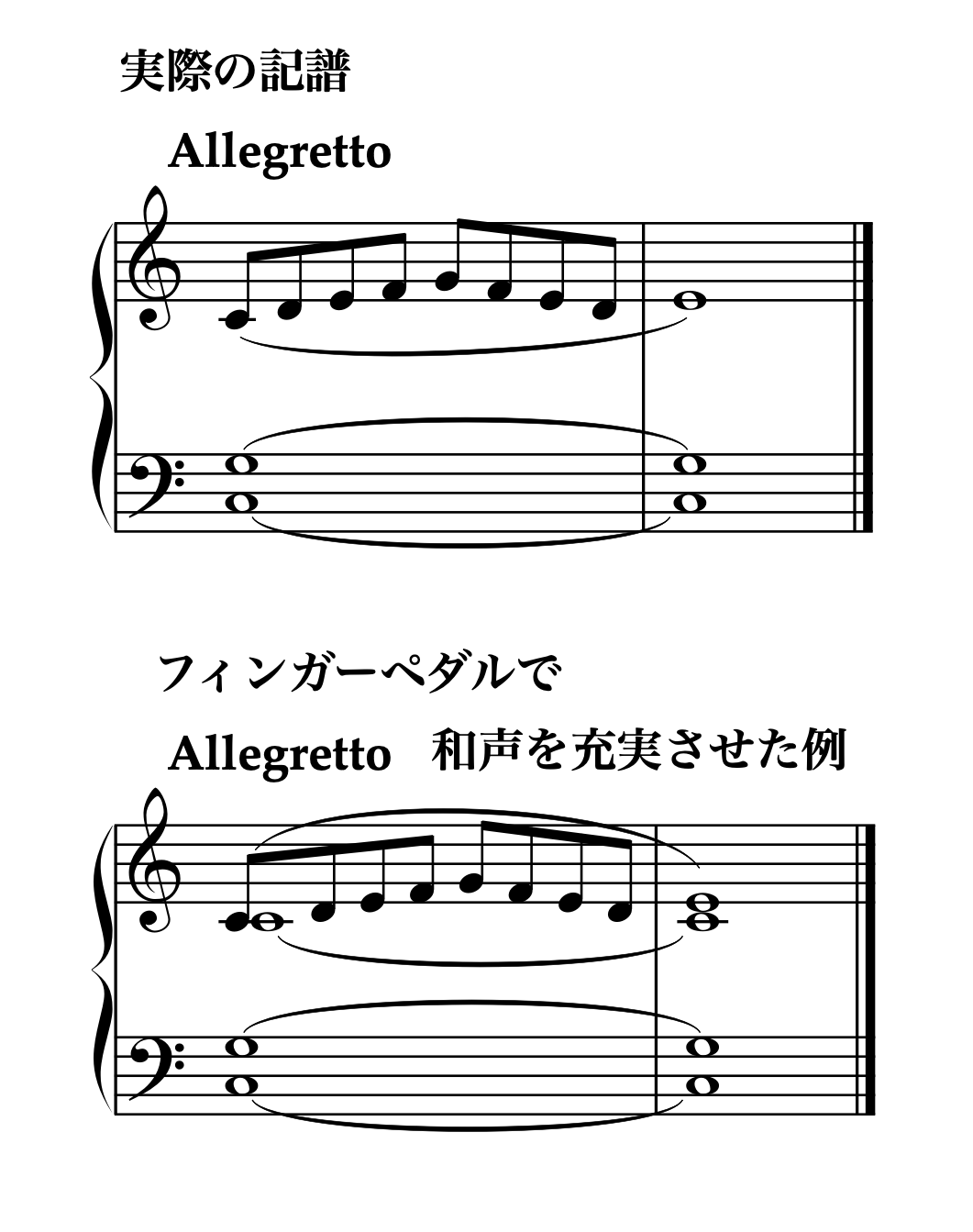

‣ 使用例①:和声を充実させる使用法

譜例(Sibeliusで作成)

実際の楽譜には上側の譜例のように書かれているとしましょう。

そのまま素直に弾いてもいいのですが、2小節ともに共通音(C音、E音、G音)があることに注目し、下側の譜例のように「C音」を残すことで、小節が変わった時に和声の響きに厚みが出ます。

このようなフィンガーペダルを使うことで、最初の小節のパッセージが2声に和音化することになるため、軽さはやや減少したように聴こえます。その辺りを踏まえてどう判断するかは、演奏者の解釈次第。

音源で確認する(0:00〜)

ドソミソ伴奏などとも呼ばれる「アルベルティ・バス」でも、このやり方は応用できます。

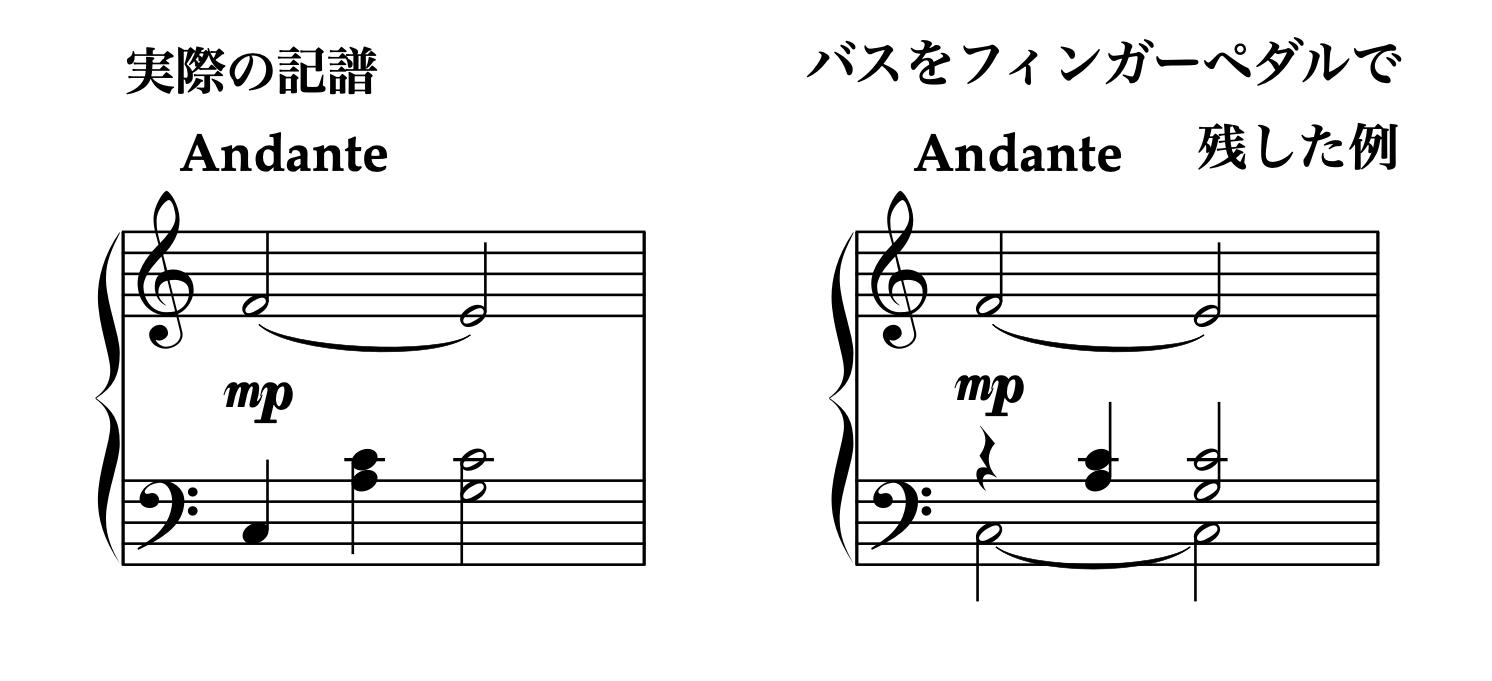

モーツァルト「ピアノソナタ ハ長調 K.545 第2楽章」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

そのまま弾くとなんだか物足りなくなってしまうサウンドに対して、バスを少し長めに残すことで、響きが充実するとともに、「バス+その他の伴奏」といったような多声的伴奏に聴こえてくる効果があります。

特に、右手が細かく動いている場合にはダンパーペダルは使えないケースが多いので、そういった時に重宝するやり方です。

‣ 使用例②:メロディに多声的な解釈を加える使用法

譜例(Sibeliusで作成)

実際の楽譜には上側の譜例のように書かれているとしましょう。

このメロディをそのまま素直に弾いてもいいのですが、下側の譜例のように重要と思われるラインを指で残すことで「メロディ+伴奏」といったような多声的解釈ができます。「”1本の線” で聴かせるか ”多声” で聴かせるか」ということです。

楽譜というのは、利便性を求めて細かく書き過ぎないケースと、あえて細かく書いて作曲家の意図を丁寧に伝えるケースが、作品によって混在しています。その都度、演奏者がどう演奏するかを解釈していかないといけません。

左の譜例を見て「利便性を求めて細かく書き過ぎないケース」だと思えば、多声的な解釈を検討してみる。「そのまま弾いても十分音楽的」だと思えば、そのまま素直に演奏すればいい。

演奏の仕方は一つではないということです。

音源で確認する(0:17〜)

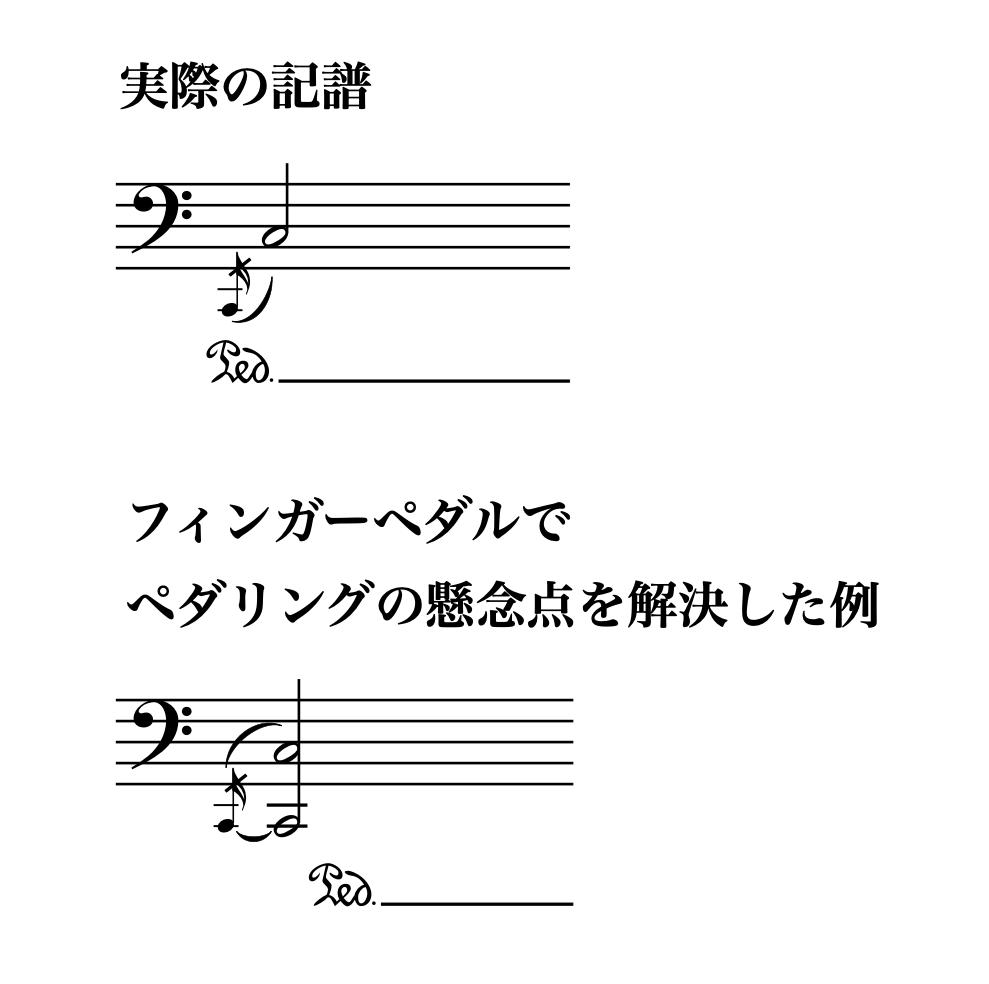

‣ 使用例③:ペダリングの技術的課題を解決する使用法

譜例(Sibeliusで作成)

上側の譜例のように書かれている作品は多くありますが、装飾音が「非常に短い音価」であるために、ダンパーペダルを使用する場合は「装飾音のバス音がペダルに入らない可能性」も出てきてしまいます。だからといってペダルを踏むタイミングを早くすると、直前に鳴っている「異なる和声の響き」まで拾ってしまいます。

対処策として、下側の譜例のように、装飾音の音をそのまま指で残す選択肢を考えてみましょう。そうすると短い音価でも全く問題なくペダルで拾うことができます。ペダルを早く踏む必要もないので、直前の音まで拾ってしまうことはありません。譜例のペダリングの位置を観察してください。

もちろんこのやり方は、右手パートのメロディがどう動いているかということとも密接に関係するので、その箇所で使用できるかどうかの判断は必要になります。

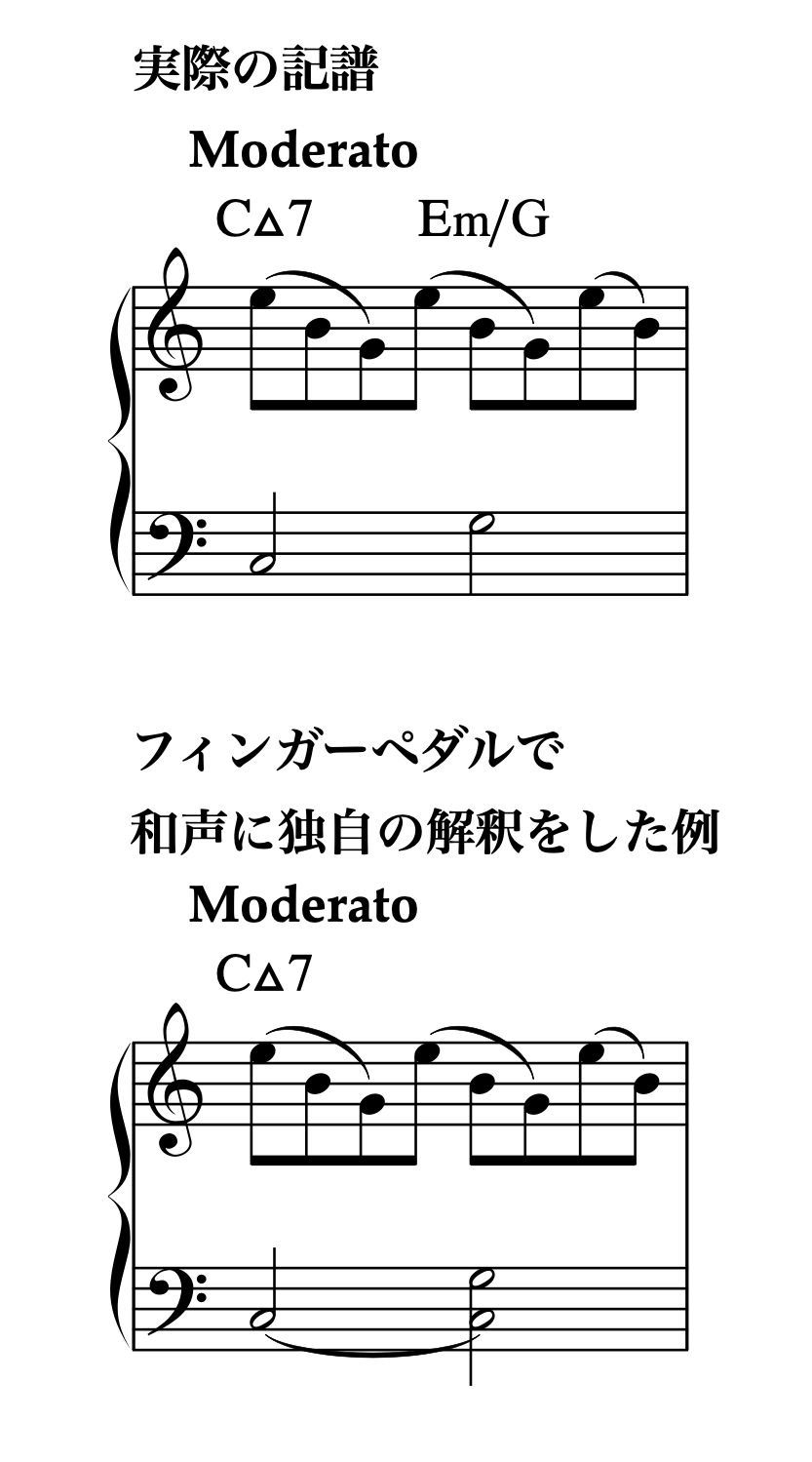

‣ 使用例④:和声に独自の解釈を加える使用法

譜例(Sibeliusで作成)

実際の楽譜には上側の譜例のように書かれているとしましょう。

この通りに演奏すると、3拍目で和声が変わることになります。コードネームを参照してください。C音が無くなるために「Emの第一転回形」、つまり、少し切ない響きになります。

一方、下側の譜例のように「左手のC音を指で残した場合」はどうなるでしょうか。この譜例の場合は「1小節間まるまる同じ和声のまま」ということになります。

これはやや編曲に近い内容なので、多用するのはよくありません。しかし、その直後とのつながりの良さや自身の表現したい内容と照らし合わせた結果、必要だと思えば、解釈の一つとしてはアリなのです。

音源で確認する(0:35〜)

► フィンガーペダルの実践的考察

‣ バスを残す際の音量コントロール

フィンガーペダルでバスを残すかどうかについてはまず最初に考えるべきですが、残すことに決めた後もまだ考慮すべき点があります。

それは、「強調するかどうか」について。

フィンガーペダルで残すバス音を強調すると、それらの音を旋律のように聴かせることができます。ただし、何でもかんでも強調してしまうのは音楽的とは言えません。

例えば、以下の譜例を見てください。

モーツァルト「ピアノソナタ ハ長調 K.545 第2楽章」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

下側の譜例は、原曲のバスをフィンガーペダルで残すと仮定して声部分けしたものです。

このような、ほとんど同じ音に留まっていたりと旋律的でないバスに対して「強調」をしてしまうと、ただ単にうるさいだけになってしまいます。

ここでフィンガーペダルを使うことで和声の響きに厚みが出るので、使うこと自体は問題ありません。しかし、バスを旋律的に強調するのは望ましくないでしょう。やや深めに響かせて、左手パートの他の音と弾き分ける程度で十分です。

‣ アルベルティ・バスでの応用

アルベルティ・バスが出てきた時に、その構成音、特にバス音を演奏者の判断によりフィンガーペダルで残すことは、よく行われています。

(再掲)

このように弾くことでバス音が伸びるため、たとえ伸ばさない場合と同じ音量で弾いたとしても響きが印象深くなりますし、かつ、多声の表現にもなります。

特に緩徐楽章などのゆったりとしたテンポの場合は、フィンガーペダルを活用するかどうか検討してみましょう。テンポ的に一つ一つの音の表情がよく聴こえるので、ノンペダルでフィンガーペダルなしだと、音響が薄く感じてしまう可能性もあるからです。

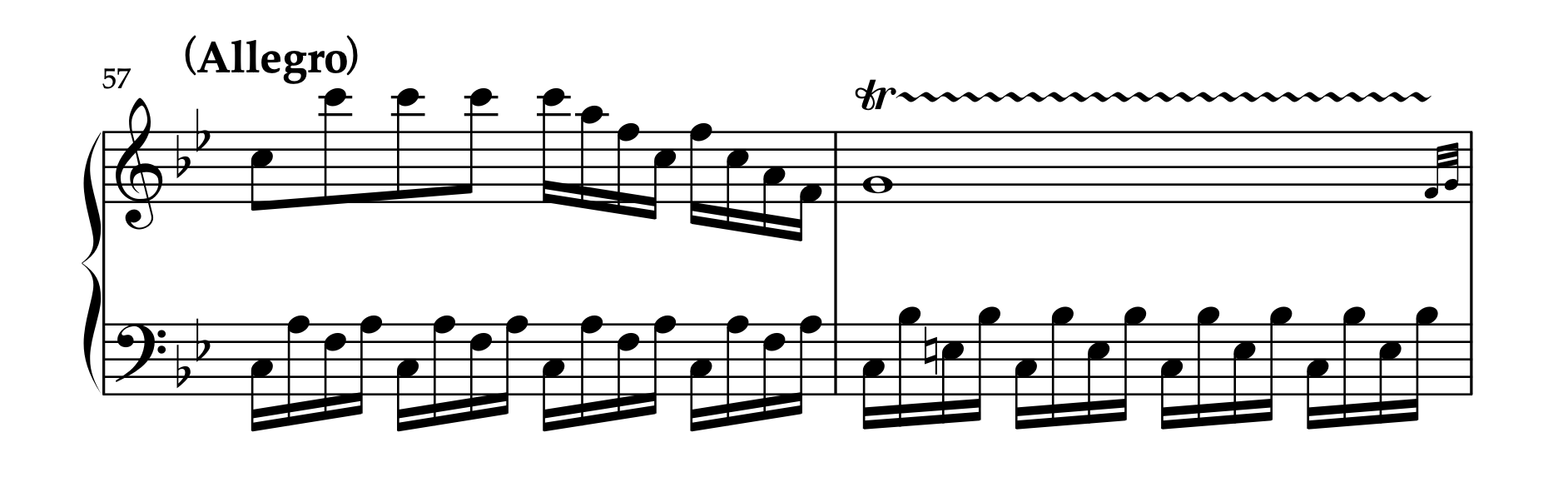

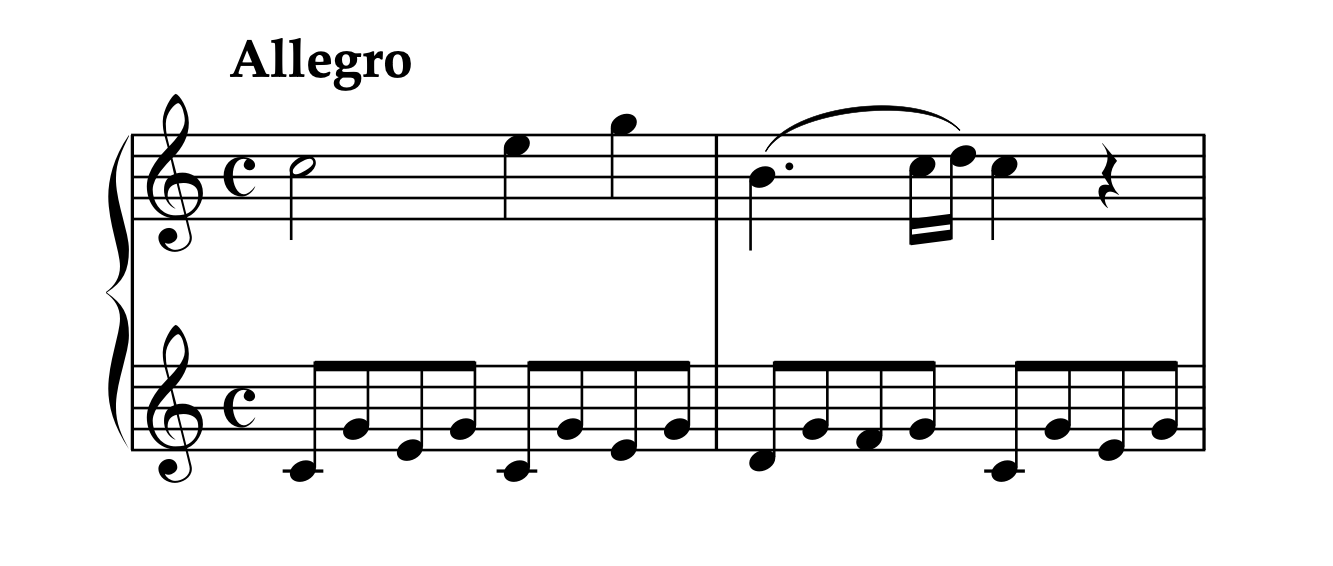

モーツァルト「ピアノソナタ 変ロ長調 K.333 第1楽章」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、57-58小節)

Allegroの楽章ですが、このような速度のある中で行われる16分音符よりも細かな音価によるアルベルティ・バスでは、基本的に、バスをフィンガーペダルで残す必要はありません。

残さないほうが軽さが出るので、少なくとも、この楽曲の性格やテンポには即していますし、一音一音があっという間に通り過ぎていくので、ゆったりとしたテンポの時のような音響の希薄さは感じないからです。また、フィンガーペダルを使わないことで小指のバウンドをバネに出来るので、速い速度の場合は、むしろ弾きやすくもなります。

もう一例見てみましょう。

モーツァルト「ピアノソナタ ハ長調 K.545 第1楽章」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

この例は、演奏者によってフィンガーペダルを使う場合と使わない場合が分かれる傾向にあります。Allegroの楽章ですが、8分音符による伴奏でそれほど急速ではないからです。

本項目で取り上げた3つの例を比較して、それぞれのアルベルティ・バスにおける表現の違いを把握してください。

テンポや音価の細かさはもちろん、そのアルベルティ・バスが置かれているところの性格なども、フィンガーペダルを使うべきか、そして、どれくらい指で残すべきなのかの判断材料になります。

‣ ペダリングとの関係性

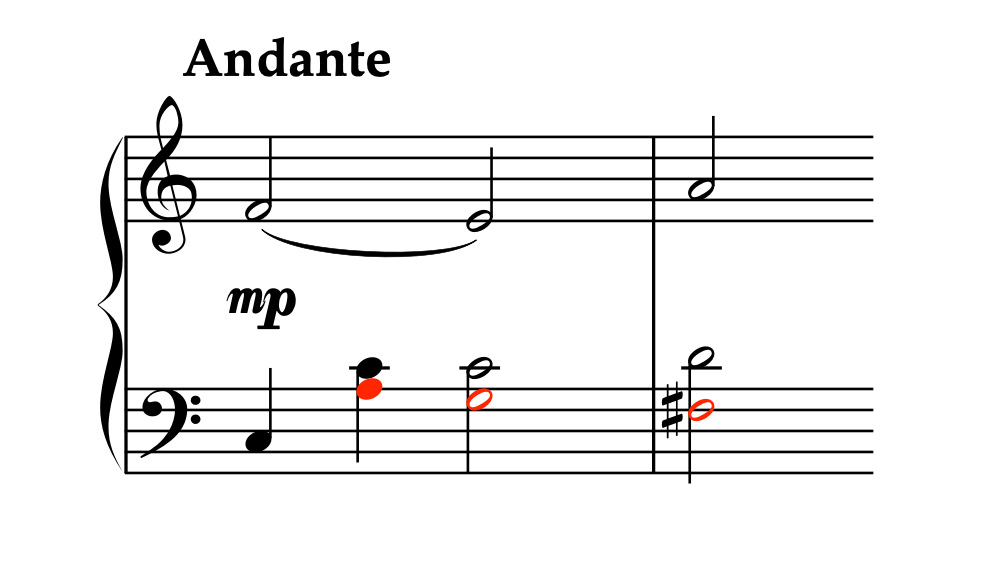

譜例(Sibeliusで作成)

実際の楽譜には左側の譜例のように書かれていた場合、通常は、3拍目でハーモニーが変わるのでペダルも踏み替えます。しかし、踏み替えると低音のC音の響きが消えてしまうので、音響がやや希薄になってしまいます。ハーモニーも第二転回形のような響きになります。

そういった懸念点を解決するのが、右側の譜例のような解釈。

バス音をフィンガーペダルで残しておくと、ペダルを踏み替えてもバスの響きが残るので、音響が希薄にならずに済みます。ただし、フィンガーペダルで残しておく方法を取り入れるためには、前後関係も考えなくてはいけません。

譜例(Sibeliusで作成)

先ほどの1小節の後、このような音楽が続いている場合はどうでしょうか。

次の小節の頭でバスがFis音に入るので:

・バスC音をフィンガーペダルで残しておかずに、ダンパーペダルを踏み替える

・多少音響が希薄になっても仕方ないとする

・第二転回形のように聴こえてしまってもいいとする

そうすると、レッド音符で示したように、バス同士のつながりは自然にFis音へと入っていけます。

► より深い音楽的考察

‣ 作曲家自身によるフィンガーペダルの指示の解釈

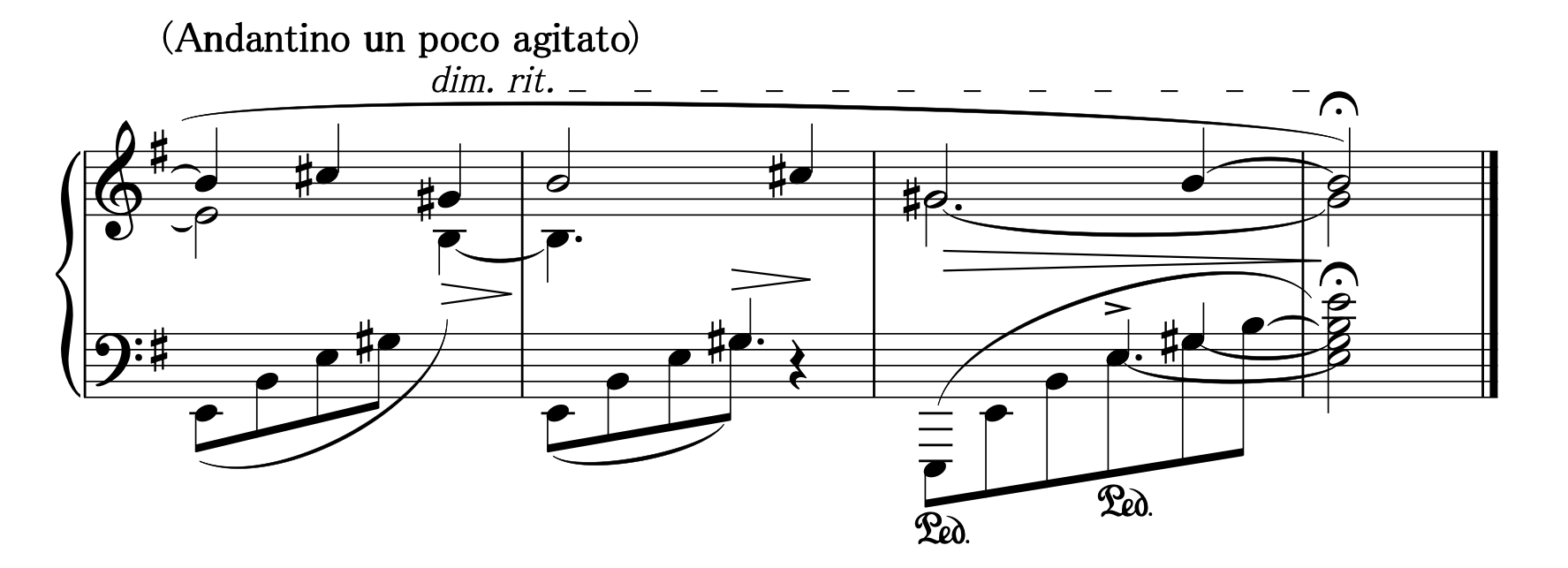

ブラームス「4つの小品 第2番 間奏曲 Op.119-2 ホ短調」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲尾)

最後から2小節目を見てください。

ここでは深いバス音が弾かれますが、小節途中に作曲家自身によるフィンガーペダルの指示とペダルチェンジがあります。これらは、ある見方からすれば「デクレッシェンドをサポートするためのもの」と考えていいでしょう。

和声自体は変わらないので、最後までペダルを踏みっぱなしでも成立はします。一方、ペダルチェンジをすることでバスが2オクターヴ上がることになるので、ものすごく低いバスを響かせっぱなしにするよりもデクレッシェンドをしている印象が強くなります。

また、バスがいきなり2オクターヴ跳んで音響が変わり過ぎるのを防ぐためか、上がった時のバス音にアクセントが書かれており、響きのサポートがされています。

このような書法がとられることで、音楽を「音の大きさ小ささ」のみでコントロールするのではなく、音遣いとしてもエネルギーの動向を表現していることになります。音楽的な書法であると言えるでしょう。

‣ バスラインの処理と音楽的流れ

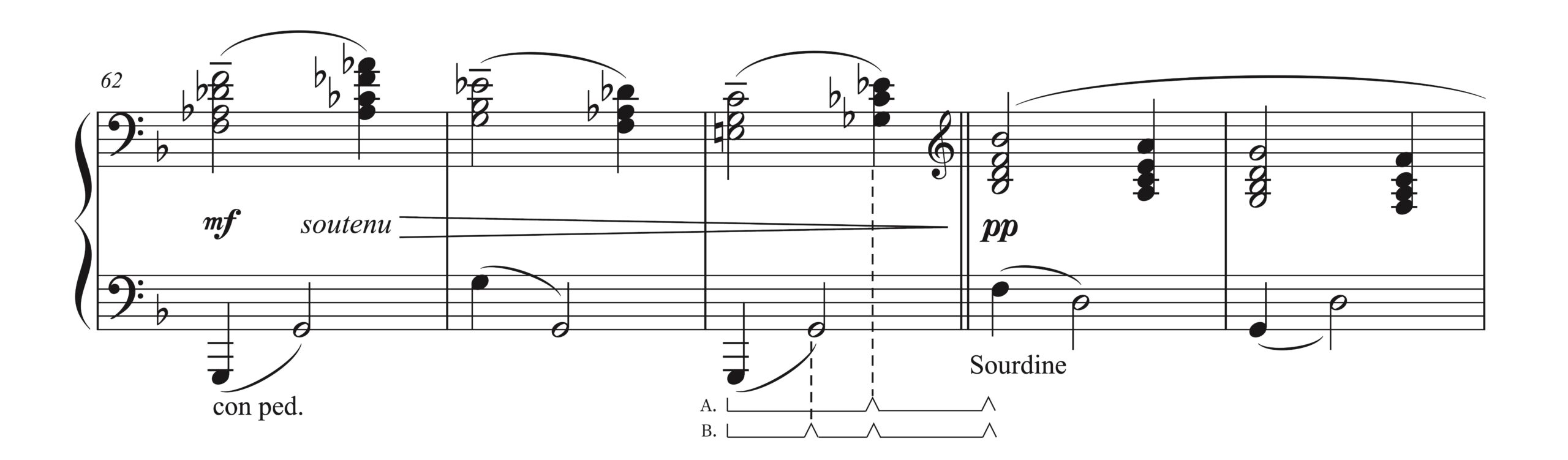

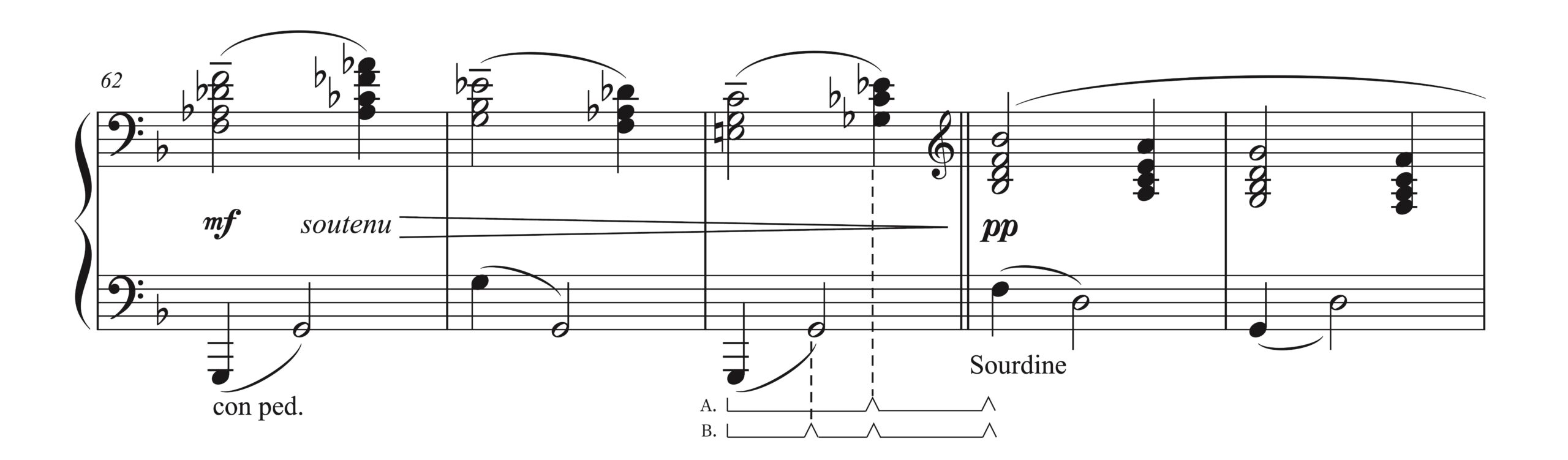

ラヴェル「クープランの墓 より メヌエット」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、62-66小節)

64小節目に書き込んだペダリングを見てください。

Aの方は、3拍目で踏み替える例。この場合は、1拍目の低いG音を小節いっぱいフィンガーペダルで残しておくこととします。深く豊かな音響が得られるのを想像できますね。

Bの方は、それぞれの拍でペダルを踏み替える例。この場合は、1拍目の低いG音をフィンガーペダルでは残さずに、楽譜通りの音価で弾くこととします。

(再掲)

どちらのやり方がこの場面にふさわしいと思いますか。

正直、どちらでも成立はしますが、ここでの音楽にふさわしいのは、Bの方でしょう。理由としては、その方が次の小節へバスラインの移り変わりが違和感なく入れるからです。

Bのやり方では、2拍目の頭ですでに低いG音の響きが消えるため、65小節目の高めのバスへスムーズに連結可能。65小節目から新しいセクションではありますが、明らかに音楽の内容はひとつながりなので、スムーズに入れたほうが得策でしょう。

一方、Aのほうのペダリングおよびフィンガーペダルの処置では、小節一杯、1拍目の低いG音が響いていることになります。したがって、65小節目へ入る時にかなり大胆にバスが跳躍してしまうことになり、いきなり音響が薄くなったような印象になってしまいます。

► 終わりに

フィンガーペダルは、音楽解釈と楽曲分析の一側面として捉えることができます。その使用は:

・楽曲の性格

・テンポ

・前後の文脈

・全体的な音響バランス

などを総合的に判断して決定する必要があります。

唯一の正解はなく、音楽的な意図と結果を常に考慮しながら判断を行わなければいけません。フィンガーペダルの解釈の核心は、「カタマリの音楽を立体的に捉えて、ある声部を抽出すること」です。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント