【ピアノ】ゴットシャルク「バナナ」の作品概要と音楽的特徴

► はじめに

本記事では、意外なタイトルを持つピアノ小品、ルイス=モロー・ゴットシャルクの「バナナ(黒人の歌) Op.5」を紹介します。短い演奏時間と適度な難易度で、楽しんで弾くにはぴったりの一曲です。

► ゴットシャルクについて

ルイス=モロー・ゴットシャルク(1829-1869)は、アメリカのニューオーリンズ生まれの音楽家で、国際的に名を馳せたアメリカ人としては初期のピアニスト兼作曲家として知られています。1845年のパリでのデビュー時には、ショパンも聴衆として居合わせ、彼の才能を認めたと言われています。その後、ヨーロッパ、アメリカを演奏旅行で回り、南米にも活動の場を広げました。最終的にはブラジルで40歳という若さで亡くなりました。

► 内容について

‣ 作品の概要

ゴットシャルク「バナナ(黒人の歌) Op.5」

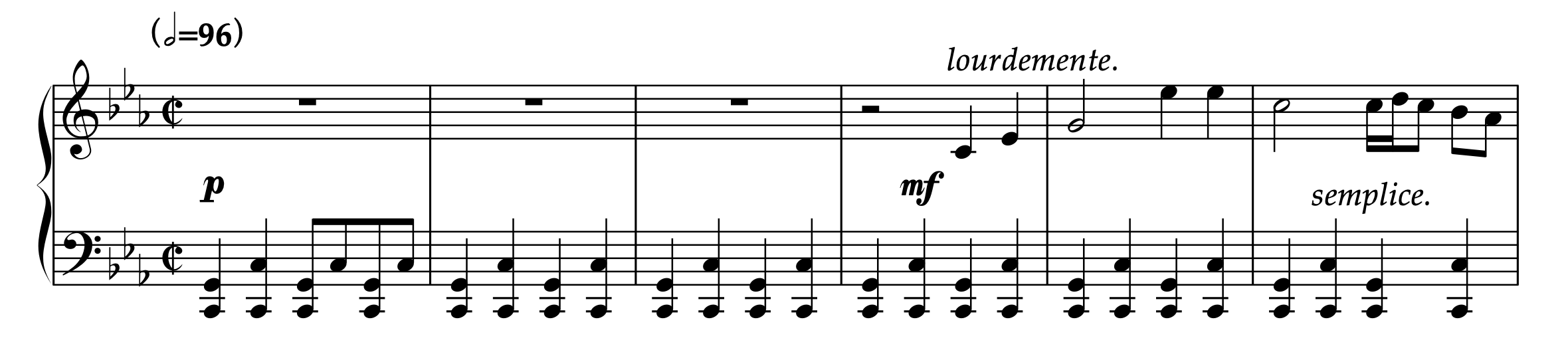

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

「バナナ」(Le bananier)は、「黒人の歌」(Chanson nègre)とも称される約2分半のコンパクトな小品です。技巧的で即興的な要素を含みながらも、全音ピアノピースの難易度でいえば「C(中級)程度」の手が届きやすい作品です

アンコールピースとしてごくたまに耳にしますが、あまり知られていない作品と言えるでしょう。

‣ 音楽的特徴

「バナナ」の魅力は以下のような点にあります:

独特の構成

冒頭の25小節間はワンコードが続き、民俗的な雰囲気を醸し出しています。この単一和音を基調とする書法は楽曲の途中でも聴かれます。このようなワンコードでひたすら進行する特徴は黒人音楽によく見られるものであり、ゴットシャルクが意識的に取り入れたと考えていいでしょう。

多彩なピアノ書法

途中からは、低声部に旋律を配置し、右手が音階やトリル、アルペッジョなどの多様なパッセージで彩ります。卓越したピアニストでもあるゴットシャルクならではの、効果的なピアノ書法が光ります。

即興的な要素

右手が細かく動き回るパッセージなど、やはりピアニストが作った作品らしい即興的な装飾が随所に見られます。これはゴットシャルクの演奏スタイルを反映したものでしょう。

対比の効果

単調なリズムパターンが続く部分と、ポリフォニック(多声的)に書かれた部分の対比が、小さな作品ながら聴き応えを生み出しています。また、中盤以降に出てくる即興的な装飾も、前半との色彩の変化を演出しています。

► 楽譜の入手方法と参考音源

‣ 楽譜

「バナナ」の楽譜は以下の楽譜集に収録されています:

・「ゴットシャルク ピアノ作品集」(ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス)

この楽譜集には「バナナ」の他にも、ゴットシャルクのピアノ曲のうち比較的知られている「プエルト・リコの思い出 Op.31」や「コロンビア Op.34」なども収録されており、彼の音楽スタイルや魅力を幅広く知るのに最適です。

‣ 参考音源

ゴットシャルクの「バナナ」の演奏は、Jeanne Behrendによる録音がピティナ公式チャンネルで視聴可能です。実際の演奏を聴くことで、作品の雰囲気をつかむ参考になるでしょう。

► 終わりに

「バナナ」というユニークなタイトルを持つこの小品は、技巧的要素と民俗音楽風の要素が見事に融合した作品です。コンパクトな演奏時間と手が届きやすい難易度のため、取り組みのハードルは高くありません。また、ゴットシャルクの音楽世界を知る入口としても最適な一曲です。

ゴットシャルクの他の作品にも興味を持った方は、上記の楽譜集で様々な作品にチャレンジしてみましょう。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント