【ピアノ】ソロ楽曲における伴奏部分の表現技術と楽曲理解

► はじめに

ピアノソロにおける伴奏部分は、演奏においてしばしば背景として扱われがちですが、実際には楽曲の表現において非常に重要な役割を果たします。伴奏は、メロディを支えるだけでなく、その音楽的な深みやニュアンスを引き出すために不可欠な要素です。

本記事では、ピアノソロにおける伴奏部分に焦点を当て、演奏者がどのように楽曲理解を深め、音楽的に豊かな演奏を実現できるかを探ります。具体的な演奏技術と共に、伴奏がどのようにメロディと調和し、音楽全体を豊かにするかについて解説します。

► A. 伴奏部分の表現技術

‣ 1. メロディをサポートする伴奏部分の表現

「歌う」というと、まずは「メロディを歌うこと」に意識が行きます。一方、メロディを歌うことに意識を向けることができていても「伴奏部分を歌うこと」は忘れてしまっている演奏が多いようです。

メロディと伴奏で真逆のことを表現している楽曲もありますが、基本的には:

・メロディがカンタービレのときには伴奏もカンタービレ

・メロディがペザンテのときには伴奏もペザンテ

メロディの波動の動きに寄り添った伴奏にしてあげましょう。

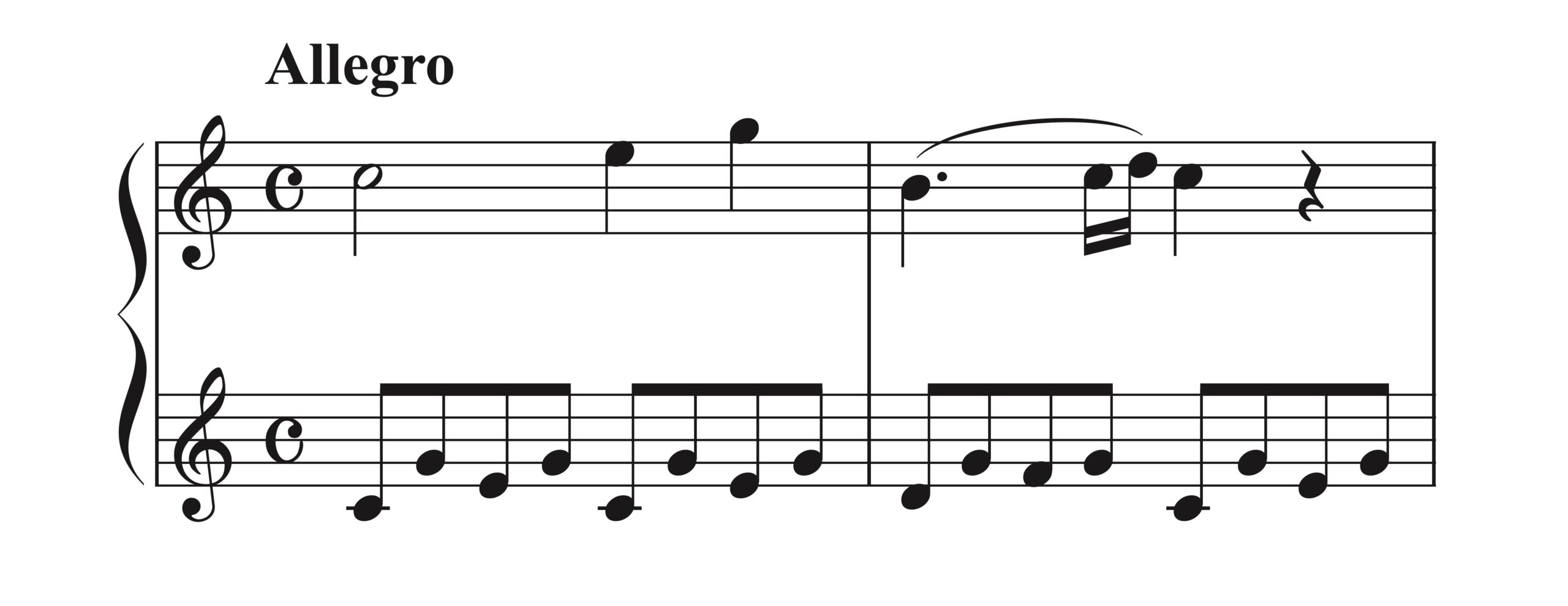

例えば、モーツァルト「ピアノソナタ K.545 第1楽章」の曲頭であれば、メロディが歌にあふれているので、左手のアルベルティ・バスは決してガツガツ弾かないことが重要です。

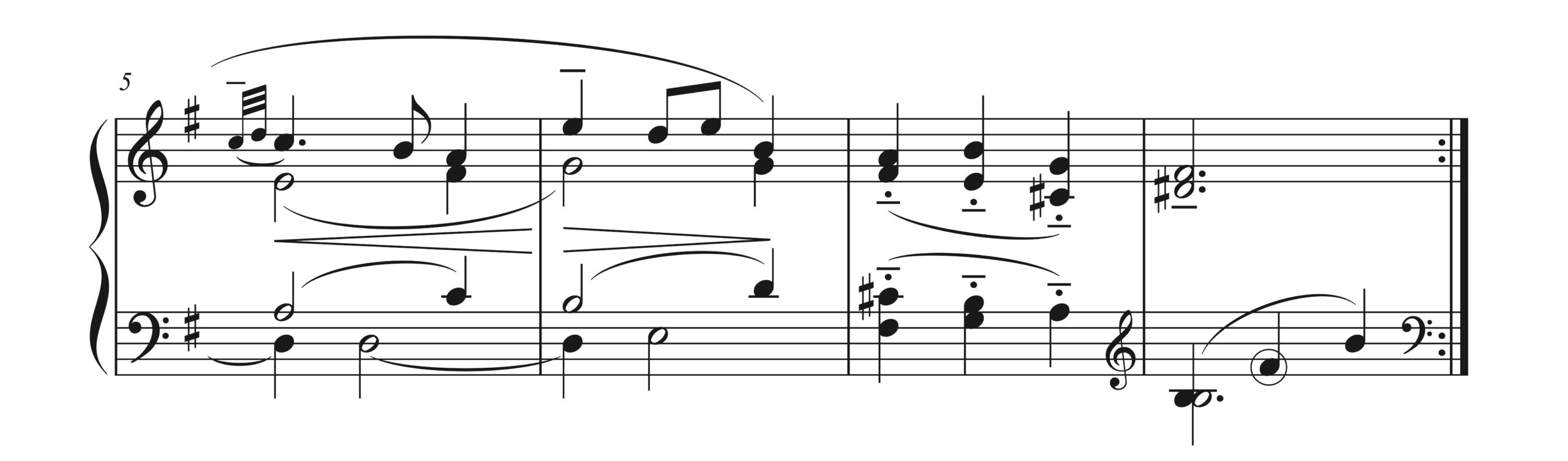

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

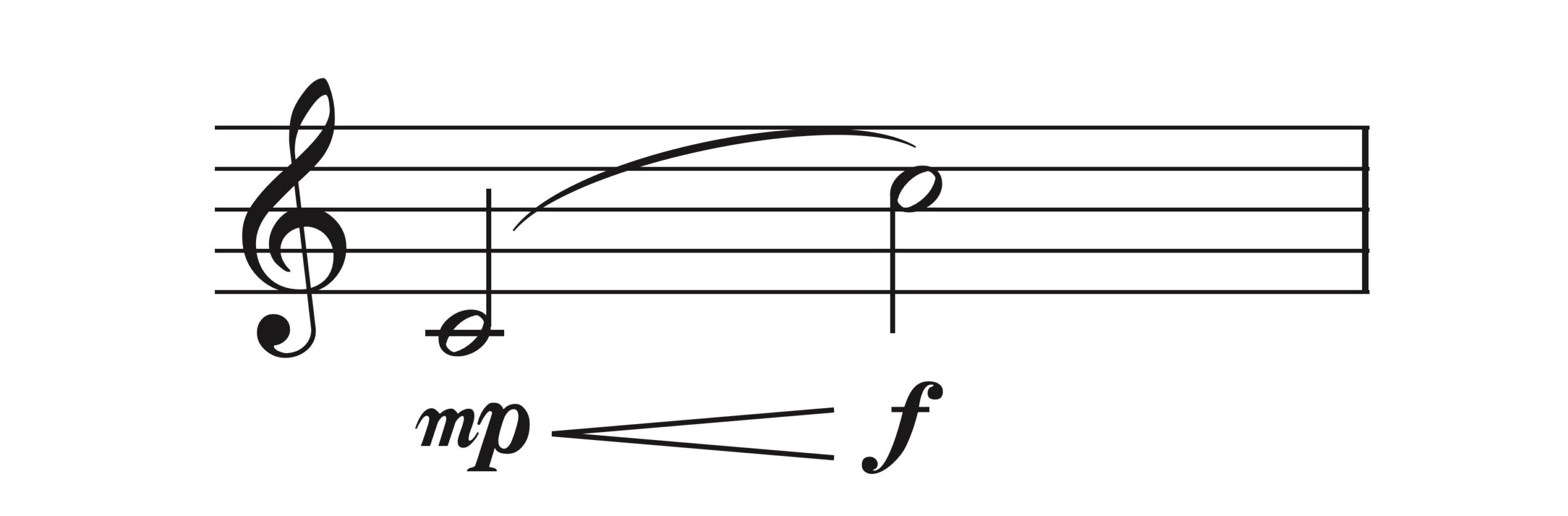

また、以下の譜例のようなメロディがあるとします。

譜例(Finaleで作成)

2つの音があるので、メロディだけでクレッシェンドを表現することも一応可能ではあります。しかし、ピアノは「減衰楽器」なので、厳密には、弦楽器や管楽器のようなクレッシェンド表現はできません。

このようなときに必要な考え方は、「伴奏パートで表現をサポートする」ということです。伴奏パートに動きがあれば、その動きでクレッシェンドを表現します。主役であるメロディを隠蔽してしまわない程度の主張で。

加えて、多くの楽曲で必ずといっていいほど出てくる、「時間的な強弱変化の表現」にも注意が必要です。

「時間的な強弱変化の表現」というのは、ロマン派の多くの作品では「心情の変化」を表している傾向があります。「クレッシェンドのときにメロディだけで盛り上げずに、伴奏も一緒にクレッシェンドする」などといったように、それぞれの表現に関連性を持たせるといいでしょう。

クレッシェンドをするときに:

・片手だけで行うほうがいいのか

・両手で行うほうがいいのか

これらの解釈は迷うはずです。結論を言うと、正解はありません。しかし、以下のような点は踏まえておきましょう:

【急激に劇的に盛り上げたいのであれば、クレッシェンドをメロディだけでなく伴奏パートでもサポートする】

伴奏パートでもサポートしてクレッシェンドすることで、盛り上げの効果を一層高めることができます。一方、伴奏がメロディを聴こえにくくしてしまわないように注意する必要はあります。

【伴奏だけ遠くで鳴り続けているように聴かせたいのであれば、伴奏は静かなままステイして、メロディだけクレッシェンドする】

オーケストラで言えば、それぞれの手のパートを「別の楽器」が演奏しているイメージです。伴奏は静かなままステイしてメロディだけクレッシェンドさせていくことで、それぞれのパートがグラデーションしていくような効果を出せます。

【J.S.バッハ「2声のインヴェンション」のように、それぞれのパートが独立した線を描いている場合は、クレッシェンドは基本的に「片方のパートのもの」と考えるべき】

2声のインヴェンションには(解釈版でない限り)、クレッシェンドは書かれていません。

ここで言いたいのは「そのようなポリフォニーの楽曲では」ということです。「ポリフォニー(多声音楽)」の楽曲なのにも関わらず両手で同じような表現をしてしまうと、「ホモフォニー(旋律+伴奏)」の楽曲に聴こえてしまいます。

デクレッシェンドでも基本的な考え方は同様です。

‣ 2. メロディのフレーズにあわせた伴奏のニュアンス

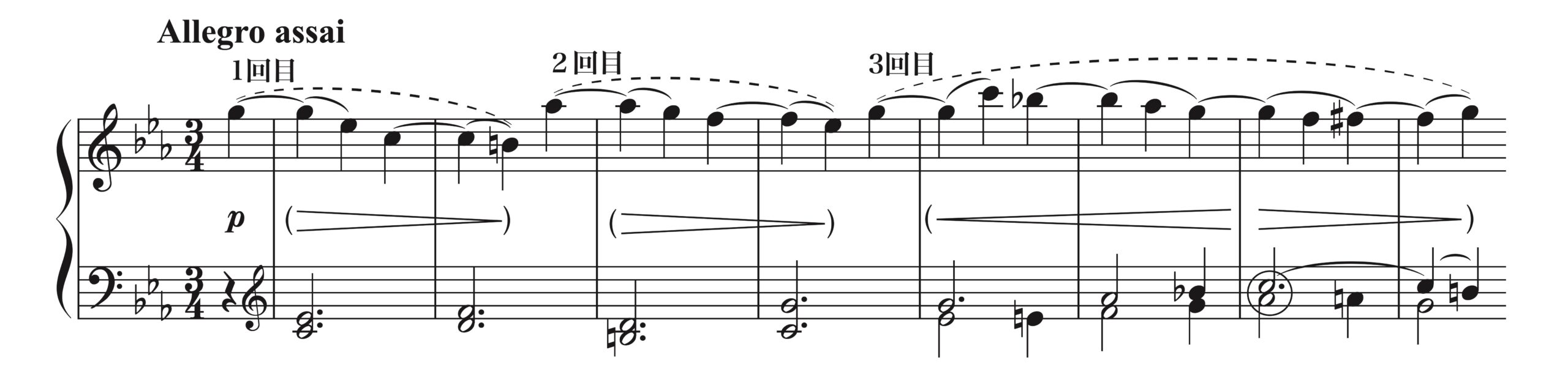

モーツァルト「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

補足した点線スラーを見てください。

ここでのメロディはこのようなフレーズで成り立っています。エディションによってはこのスラーが実線で書かれていますが、もともとの原曲にはありません。メロディを1回、2回、3回と繰り返し、3回目でフレーズの息を長くすることで、この8小節をまとめていると考えましょう。

全体的な音楽の方向性は、カッコ付きダイナミクスの松葉で補足したようになります。このように、メロディはフレーズの終わりに向けておさめていくわけですが、それに伴奏のニュアンスもあわせるようにしましょう。具体的には:

・1小節目の左手より、2小節目のほうを大きくしてしまわない

・3小節目の左手より、4小節目のほうを大きくしてしまわない

・7小節目の丸印をつけたところに左手のヤマをつくり、その後おさめる

「ヤマ」と言っても、p の中での音楽の方向性の話なので、やり過ぎないようにしましょう。

中には、両手のニュアンスをあえて別のものにしたほうが面白いケースもあります。

しかし、この譜例のところは素直に書かれているので、両手で共通した強弱ニュアンスを表現するとシンプルで音楽的にまとまるでしょう。

‣ 3. 重くなりがちな動きに注意

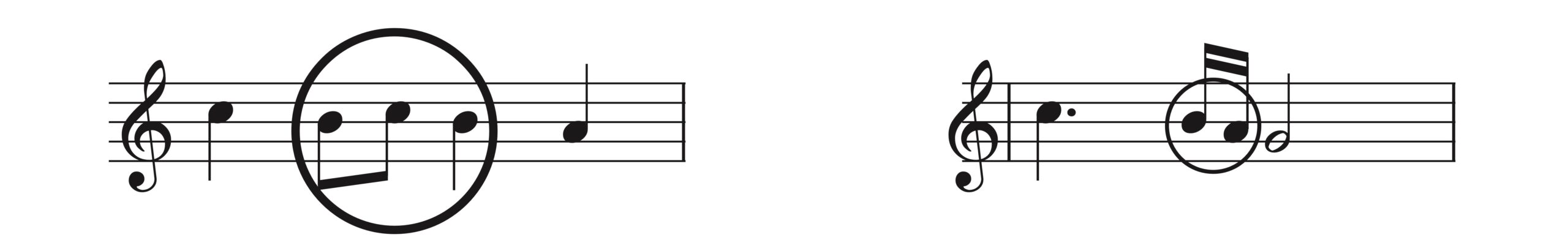

譜例(Finaleで作成)

・左側の譜例のような「行って返ってくる動き」

・右側の譜例のような「さりげなく出てくる細かな動き」

これらのような動きは重くなりがちです。どちらも頻出リズムなので、演奏時には注意しましょう。

‣ 4. 往復音型の落とし穴

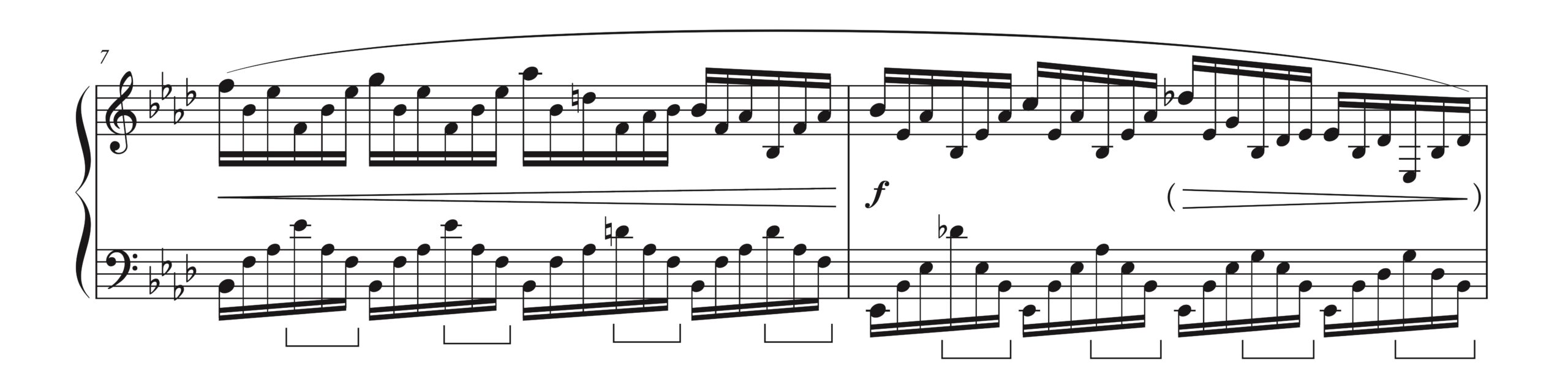

ショパン「エチュード(練習曲)Op.25-1 変イ長調」

譜例(PD作品、Finaleで作成、7-8小節)

エオリアンハープではこの音型がずっと続きます。

「行って帰ってくる音型」の演奏注意点は、帰りを注意して聴くことです。譜例では、カギマークで示した部分に注意しましょう。「行き」は意識できているのに「帰り」は良く聴けておらず、走ったり転んだりしている例は多い印象です。

‣ 5. 音数の多い和音伴奏をモノにする方法

ショパン「バラード 第1番 ト短調 Op.23」

譜例(PD作品、Finaleで作成、72-75小節)

このような跳躍も含む音数の多い和音伴奏というのは、モノにするのに多少の練習が必要です。

音を拾うまではすんなりできるかもしれません。しかし、両手で弾けるようになっていざ録音してみると、思っていた以上にテンポが遅くてげんなりしてしまう、などといった経験をしたこともあるのではないでしょうか。

練習のポイントがあります。

その部分のフレージングをよく観察して、ひとかたまり一息で、求めているテンポで弾けるように練習しましょう。「一つ、一つ、一つ」になると音楽が流れず、テンポも上がりません。

例えば、上記の譜例のところの場合、1小節ひとかたまりでとれるので、以下の譜例の最初の2段のような練習をしてみましょう。もしくは、バスへスタッカートが2小節ごとに付けられていることから、2小節ひとかたまりと解釈することもできます。以下の譜例の最後の2段のような練習をしてみてもいいでしょう。

譜例(Finaleで作成)

区切って演奏すると短い単位に集中できて弾きやすいはずなので、まずは、このやり方で求めているテンポまで上げてみましょう。音楽的なニュアンスも忘れてはいけません。

理想は、左手のパートを先に暗譜してしまうくらい食らいついて練習をすることです。

‣ 6. バスを強調しないアルペジオ伴奏とは?

「バス音を深く響かせて、それ以外の音はバスの響きの中へ入れるように柔らかく弾く」

これが、アルペジオ伴奏を演奏するときの基本です。ただし、例外があります。

ショパン「エチュード(練習曲)Op.10-12 ハ短調 革命」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、10-12小節)

ここでは、上昇音型にクレッシェンド、下降音型にデクレッシェンドが書かれています。この場合は、バス音を出してしまうとクレッシェンドの頂点が活きません。バスではなく、むしろ音型の頂点のほうを表現することになります。

「波のような効果」や「うねり」などを表現したいとき、特に情熱的な曲想では良い味を出せる弾き方となります。

この楽曲では松葉が書かれているので作曲家の意図を理解しやすいのですが、書かれていなくてもこのやり方を取り入れること自体、間違いではありません。

例えば、テレビ番組「スーパーピアノレッスン 巨匠ピレシュのワークショップ」の中で、ピレシュが同様の弾き方を推奨していました。松葉が書かれていない、ショパン「幻想即興曲」の左手に対してです。

ショパン「幻想即興曲」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、5-6小節)

左手の音型の頂点(折り返しの部分)を表現することで、アルペジオ伴奏をウタへと生まれ変わらせることができます。解釈の一つとしてはアリでしょう。

様々な解釈の可能性をストックしておき、表現したい内容によって使い分けていきましょう。

‣ 7. メロディの上をいく伴奏に慣れておくべき

内声にメロディが出てきて音域的にそれより上で伴奏が鳴っているケースでは、演奏に一種の苦労があります。

例えば、以下のようなもの。

シューマン「3つのロマンス Op.28 より 第2番」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

ピアノという楽器は減衰楽器なので、のびているメロディは減衰していってしまいます。よく注意しないと、上の音域で動いている伴奏のほうが目立ってしまいます。

世に出ているピアノ曲では、一番上の声部にメロディが来て、それらに下ぶらさげでハーモニーや伴奏がつけられているものが圧倒的多数です。メロディが内声に配置されている書法の作品にも触れて慣れておくべきでしょう。

‣ 8. つぶやくような伴奏型を音楽的に

譜例(Finaleで作成)

このような「つぶやくような伴奏型」を一度は目にしたことがあるはずです。

音楽的な面での注意点:

・2つ並んだ4分音符の「後ろの音」が大きくなってしまわないこと

・特にノンペダルの場合は、余韻を残すように丁寧にリリースすること

譜例(Finaleで作成)

このような和音連打による伴奏型を、「弱奏」で「ダンパーペダルを用いながら」演奏する楽曲は多くあります。例えば、ショパン「プレリュード(前奏曲)第4番 ホ短調 Op.28-4」などでは、ほぼ全編を通してこの伴奏型で構成されています。

譜例を見ると分かるように、和音の同音連打というのは、持続音の役割を持っています。したがって、「弱奏」で出てくるときには一つ一つの刻みがはっきりと見えてしまうよりは、和音の連なり全体で「伸ばされている音」のイメージを持って演奏すると、雰囲気に合ったニュアンスを表現できます。ピアノでは打鍵した後に音が減衰してしまうので分割されただけだと考えてみましょう。

テクニック的には、決して縦にカツカツとは弾かず、「鍵盤に指をつけておいて、押し込むように打鍵」すると音楽が縦割りになるのを軽減できます。後はフレーズを横に引っ張っていくイメージを持って演奏していくだけで美しい持続となるでしょう。

‣ 9. 目立たせたくない音には余計な意味を持たせない

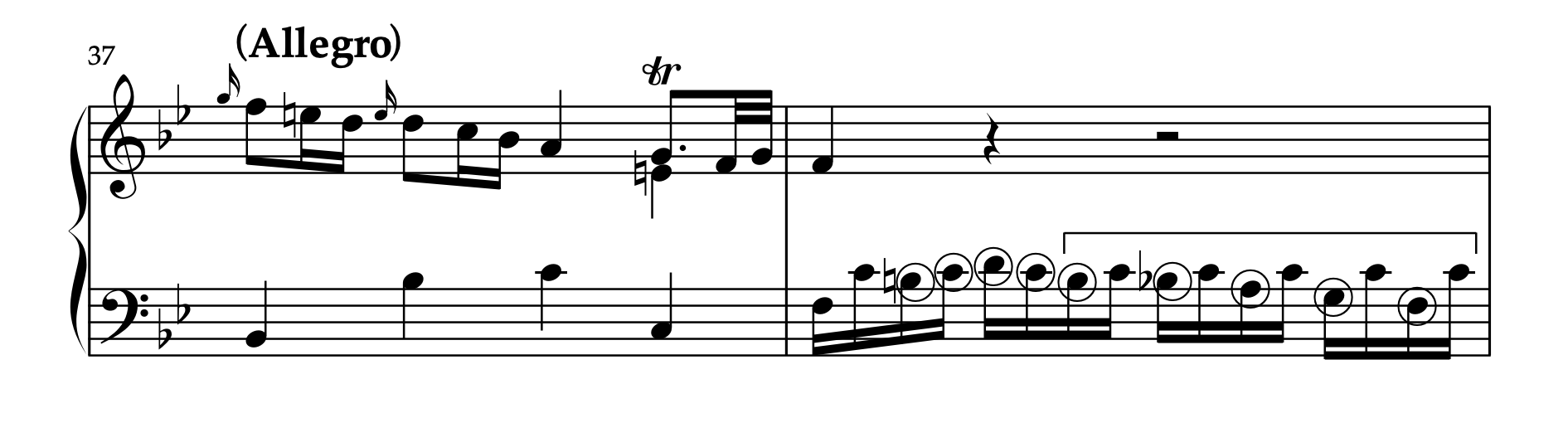

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第10番 ト長調 Op.14-2 第1楽章」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、74-77小節)

丸印をつけたようなメロディの音域を一瞬越してくる伴奏部分というのは、あらゆる楽曲でよく見られます。

ピアノという楽器は減衰楽器でメロディの音も弾かれたら減衰していくため、このようなメロディの音域よりも上に行く脇役の扱いが難しくなってきます。下手すると、メロディの一部に聴こえてしまうでしょう。

演奏上、どのように気をつければいいのかというと、大きく2つあります:

・音色を柔らかく音量的にも目立たないように打鍵する

・そのところでテンポを下手にいじらない

音色を柔らかく弾くべく丁寧に音を出そうとしてテンポをゆるめてしまうと、その部分が意味を持ってしまい、かえって目立ってしまいます。少なくとも譜例の交差部分に関しては、テンポでサラリとすり抜けましょう。

「目立たせたくない音には不用意な意味を与えない」

これを原則としてみてください。

► B. 楽曲理解と音楽的解釈

‣ 10. 歌うべきところが分かりにくいメロディの歌い方

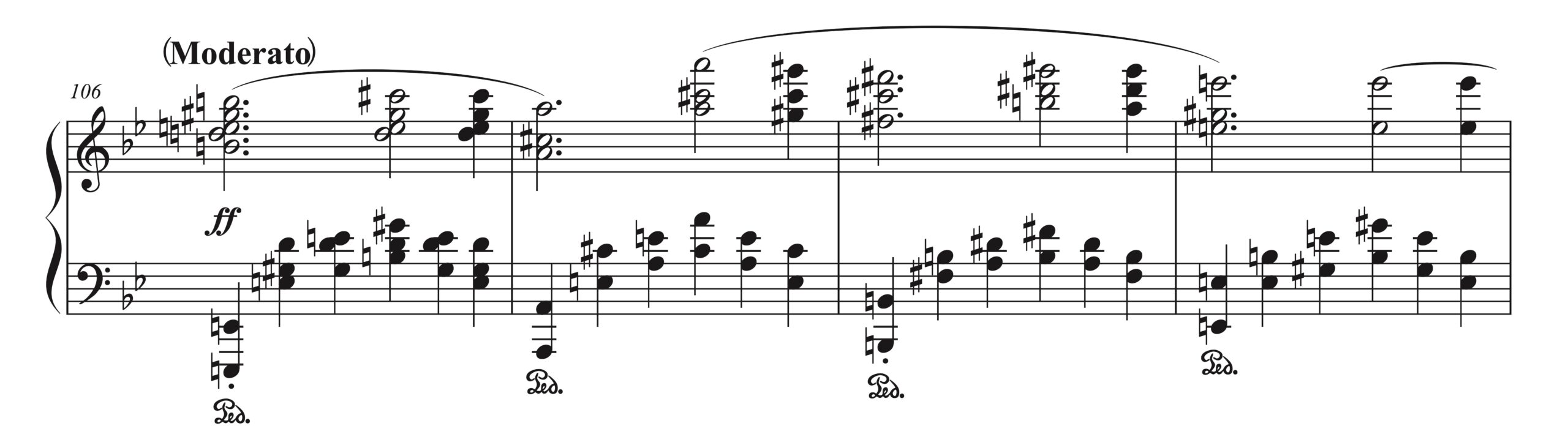

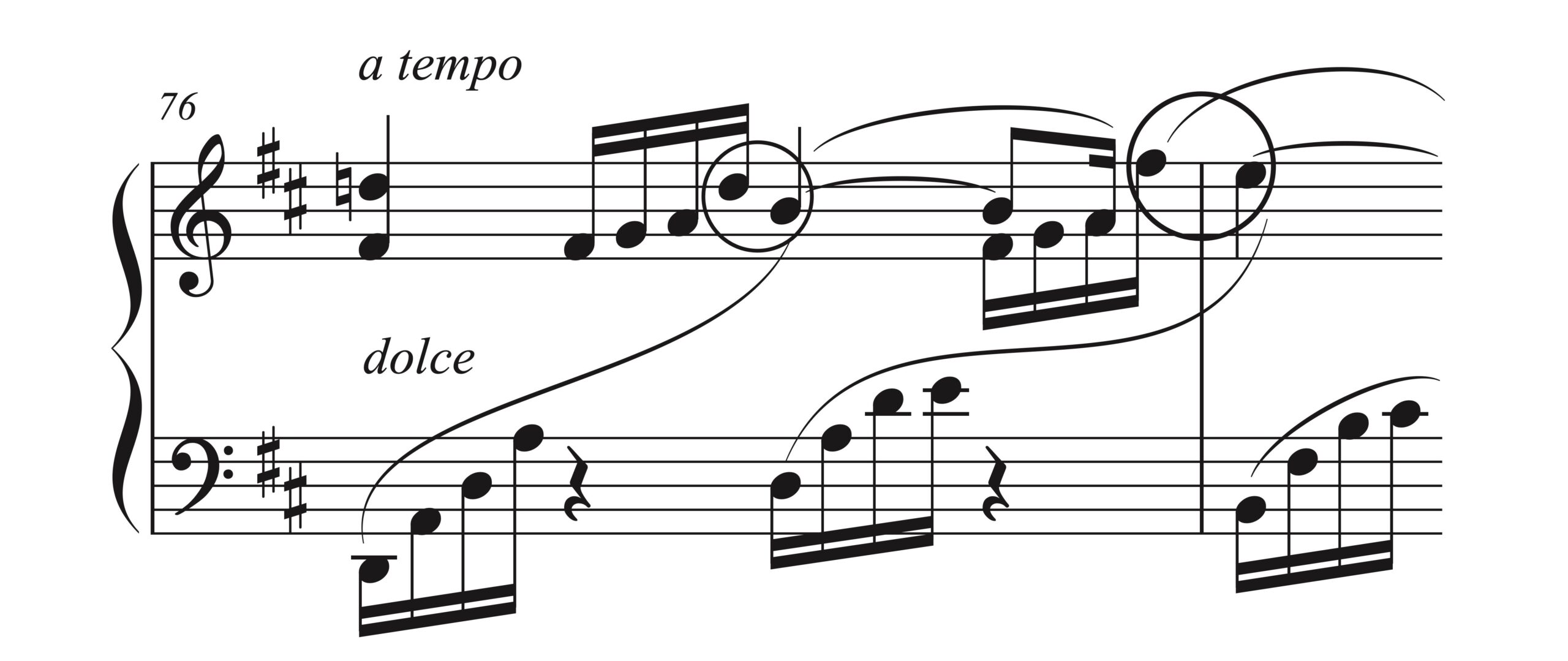

ショパン「ピアノソナタ 第3番 ロ短調 Op.58 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、76-77小節)

このような「伴奏のようであり、メロディのようでもあり」といった音群では、どこを歌えばいいか分からなくなりませんか。

全部と言えば全部なのですが、もっと端的に言うと「つなぎ目」です。つなぎ目とは、譜例の丸印で示したところのことです。こういった音をやや強調するつもりで歌いましょう。「強く」というよりは、指圧を深くするイメージ。そうすると、線によるメロディの中にもウタができます。

もう少し、キビキビとした曲想の例を挙げます。

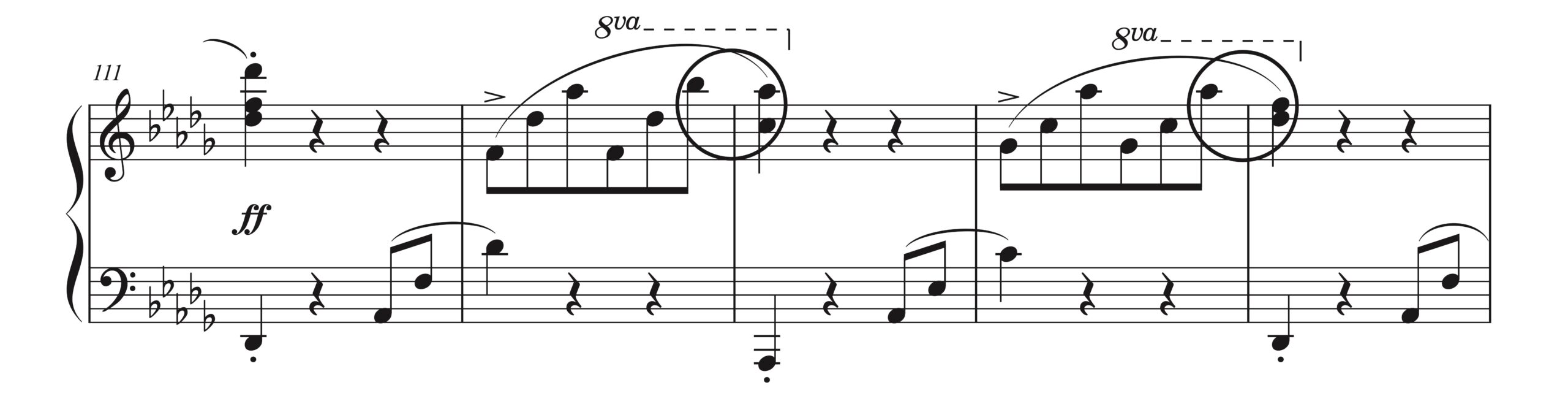

ショパン「スケルツォ 第2番 変ロ短調 Op.31」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、117-121小節)

両手で受け渡しながらメロディが展開されていきます。ここでもやはり、丸印で示した「つなぎ目」を意識しましょう。これらの音を明確に発音して弾くと、ウタの表現になり、かつ、輪郭が明確になります。

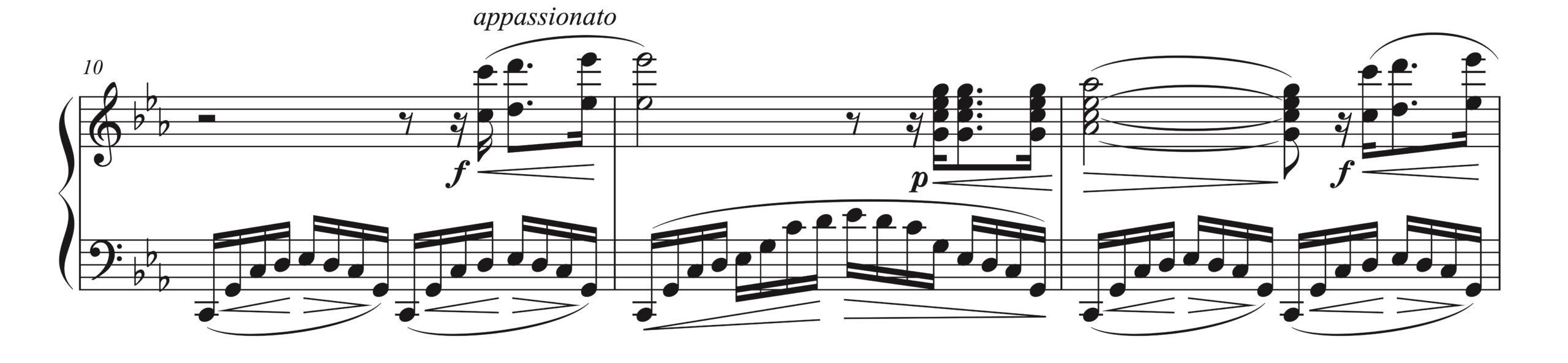

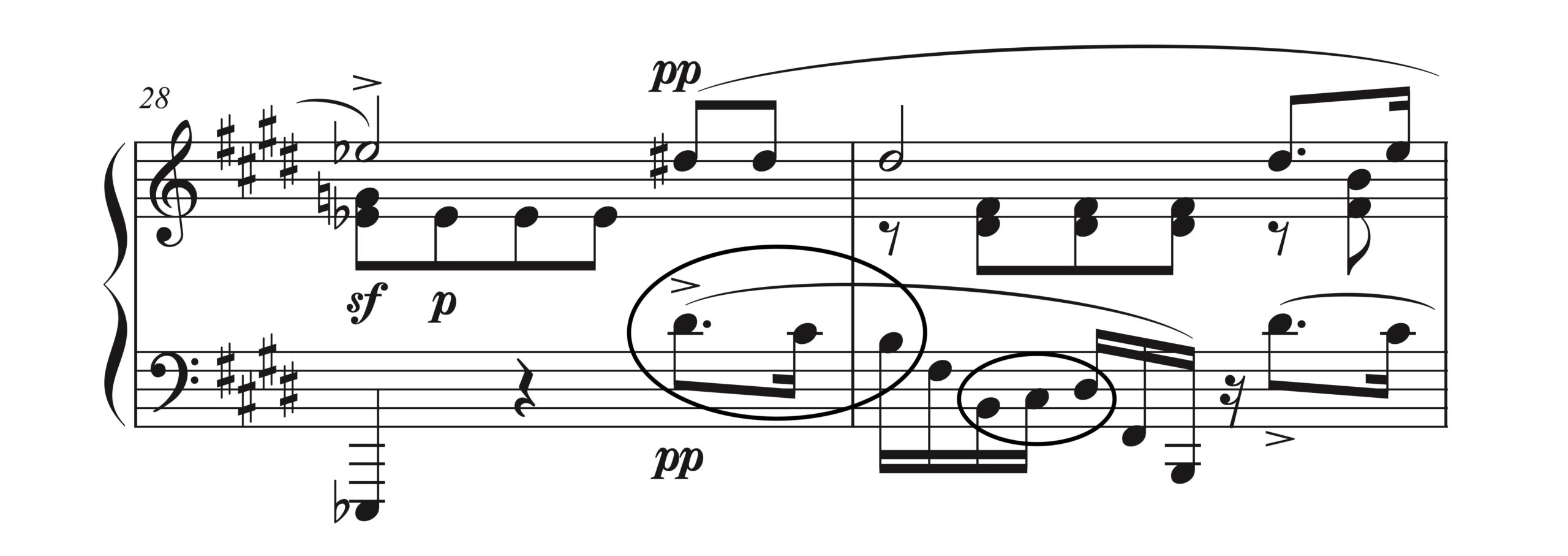

ショパン「エチュード Op.25-7」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、28-29小節)

ここでの主役は右手のメロディですが、左手の動きも非常にカンタービレなラインになっています。こういったところは、ただ伴奏的に通り過ぎるのではなくウタにしてあげましょう。歌いどころは、やはり譜例において丸印で示したつなぎ目の部分です。

このような、どことなくバルカローレ風のところでは、脇役の動きにウタが隠されているケースが多い印象です。

もう一つ例を挙げましょう。

ショパン「ポロネーズ 第7番 幻想 Op.61 変イ長調」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、152-153小節)

この例も、どことなくバルカローレ風です。

やはり主役は右手のメロディですが、先程と同じく丸印で示したつなぎ目の部分が歌いどころ。主役のメロディを邪魔するほど目立たせてはいけませんが、メロディが動いていないところでさりげなく脇役のウタを聴かせると、魅力的な「合いの手」のような役割を持たせることができます。

‣ 11. 音の階層を読み解く:聴かせる音と隠す音の見分け方

音型が細かく動いている場合、それらの音のカタマリの中から:

・聴こえて欲しい音

・響きに隠したい音

これらを的確に弾き分けていかなくてはいけません。

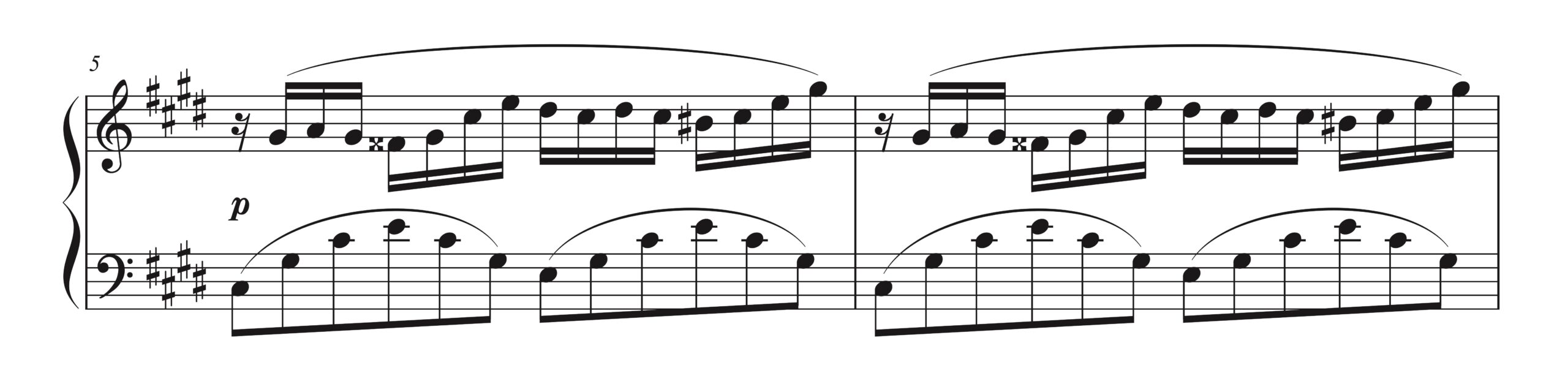

モーツァルト「ピアノソナタ 変ロ長調 K.333 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、5-6小節)

・丸印で示した音は、対旋律的要素であり「聴こえて欲しい音」

・それ以外のC音は「響きに隠したい音」

となっています。

カギマークのところのように、同じ音に停滞する部分と動いている部分とが同居しているところというのは、ある意味、2声的な書法と言え、対旋律的要素が隠れている可能性が高い注目ポイントです。

「斎藤秀雄 講義録(白水社)」という書籍の中に、以下のような文章があります。

バッハの場合はヴァイオリン・ソナタを見ると非常によく分かるんだけれど、ヴァイオリン・ソナタというのはソロ・ソナタといって独奏ソナタだけれども、あの中には伴奏の部分がいっぱい入っているんです。

ハーモニーを分からせる部分が、そのために書いてある音が。

それをどれもこれも1本の線にして全部メロディーだと考えるのは間違いじゃないかという考えが出てくるわけです。

(抜粋終わり)

この内容は「バロック時代のソロ作品」で顕著ですが、他の時代の様々なタイプの作品を理解する際にも非常に有益な考え方となっています。

・斎藤秀雄 講義録 / 白水社

‣ 12. 微細な変化が生む表現差:伴奏形の解釈の深み

モーツァルト「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、46-50小節 および 74-77小節)

この2種類の譜例の伴奏を見比べてみてください。

ほとんど同じ伴奏形のように見えますが、74小節目からの伴奏形では3拍目にもバス音が入るために、3拍目から次の小節の1拍目へ向けたエネルギーが発生します。したがって、音楽の進行感はより強くなります。

伴奏形による音楽の進行感に加え、上段で演奏されるメロディのアーティキュレーションも含めて、46小節目からの部分よりもよりキビキビした曲想になっていることを感じましょう。

譜読みでは、こういったわずかな伴奏形の違いによる表現の違いを読み取って楽曲理解を深めましょう。

‣ 13. 音の役割を理解する:伴奏と旋律の境界線

ドビュッシー「ベルガマスク組曲 3.月の光」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、27小節目 66小節目)

27小節目と66小節目では「同じ音型」「同じハーモニー」が登場しますが、決定的な違いがあります。その違いとは、メロディの有無です。27小節目にはメロディがありますが、66小節目にはありません。つまり、66小節目の音群は「純粋な伴奏」の役割を担っています。

よくある演奏上の問題

しかし、実際の演奏では66小節目の16分音符を、まるでメロディであるかのように各音を際立たせて演奏してしまうケースがよく見られます。

理想的な演奏アプローチ

66小節目では、あくまでも伴奏として、音粒が立ち過ぎないように演奏することが重要です。打鍵速度に注意し、響きの中に溶け込むような音色を心がけましょう。

楽譜分析の重要性

27小節目を見た後で66小節目を見ると、メロディがないことに気づく方も多いでしょう。しかし、仮に66小節目を単独で見た場合はどうでしょうか。

次の67小節目でメロディが現れることを認識しなければ、66小節目を伴奏だと判断できないかもしれません。あるいは、両方ともメロディだと勘違いしてしまう可能性もあります。

演奏における音の役割分担

取り組んでいる楽曲において、各場面での音群が以下のどれに該当するかを注意深く観察しましょう:

・メロディなのか

・伴奏なのか

・それ以外の役割なのか

そのうえで、次の点を明確に区別することが大切です:

・聴かせるべき音:メロディラインや、その他の重要なメロディックなライン

・響きの中に隠すように柔らかく演奏すべき音:伴奏や装飾的要素

このように役割分担を明確に表現することで、立体的で音楽的な演奏を実現できます。

実例をもう3作品挙げておきます。

丸印で示した音がメロディに聴こえてしまわないように注意しましょう。

ドビュッシー「夢(夢想)」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、31-34小節)

ドビュッシー「版画 3.雨の庭」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

ラヴェル「クープランの墓 より メヌエット」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、5-8小節)

► 終わりに

ピアノ演奏における伴奏部分の表現は、技術的な課題に留まらず、楽曲の情感や音楽的な流れを作り出す重要な要素です。メロディと伴奏が絶妙に調和することで、演奏に深みと立体感をもたらします。

今後、これらの技術を意識して練習を重ねることで、より豊かな演奏が可能になるでしょう。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント