【ピアノ】C.P.E.バッハ「行進曲 BWV Anh.124」の詳細分析

► はじめに

C.P.E.バッハ(カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ)の「行進曲 BWV Anh.124」は、「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻」に収録された親しみやすい小品です。

本記事では、この行進曲を具体的な譜例とともに詳細に楽曲分析します。

► 分析:C.P.E.バッハ「行進曲 BWV Anh.124」

‣ 1. 音色・リズム・並置表現の特徴を読み解く

· 音色設計の分析

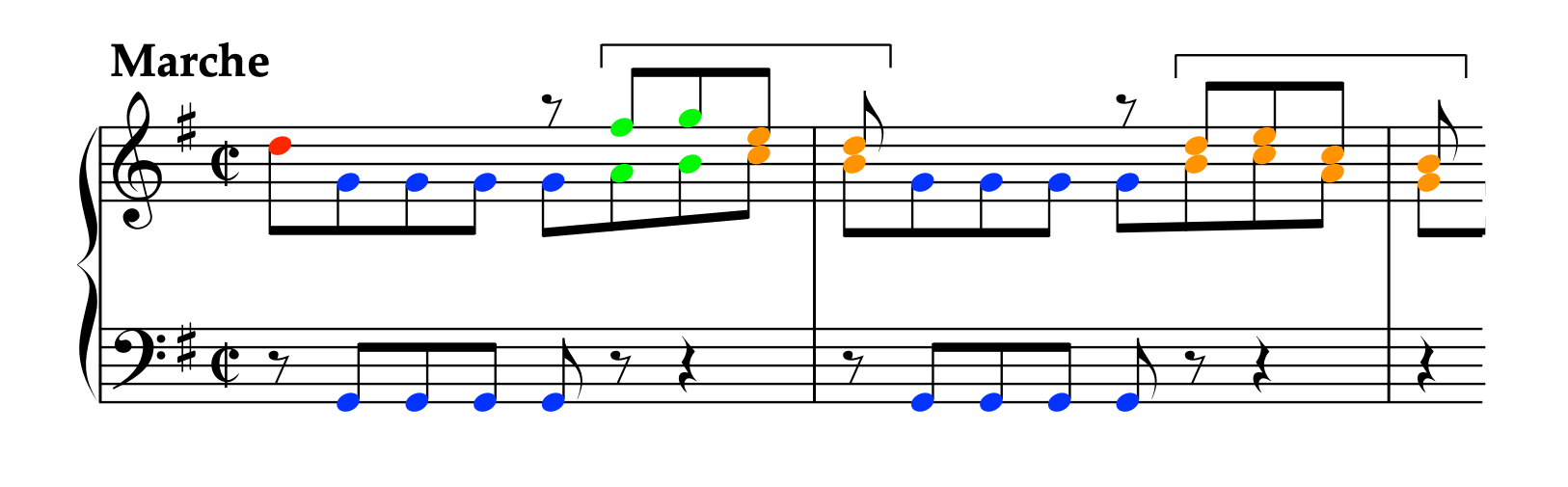

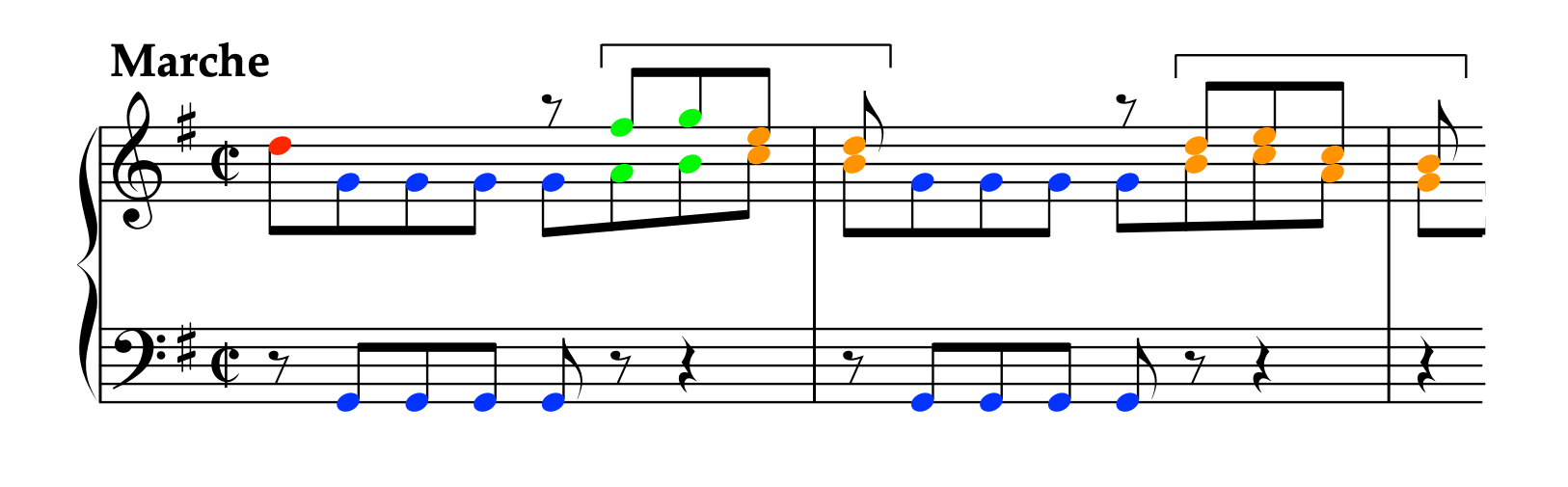

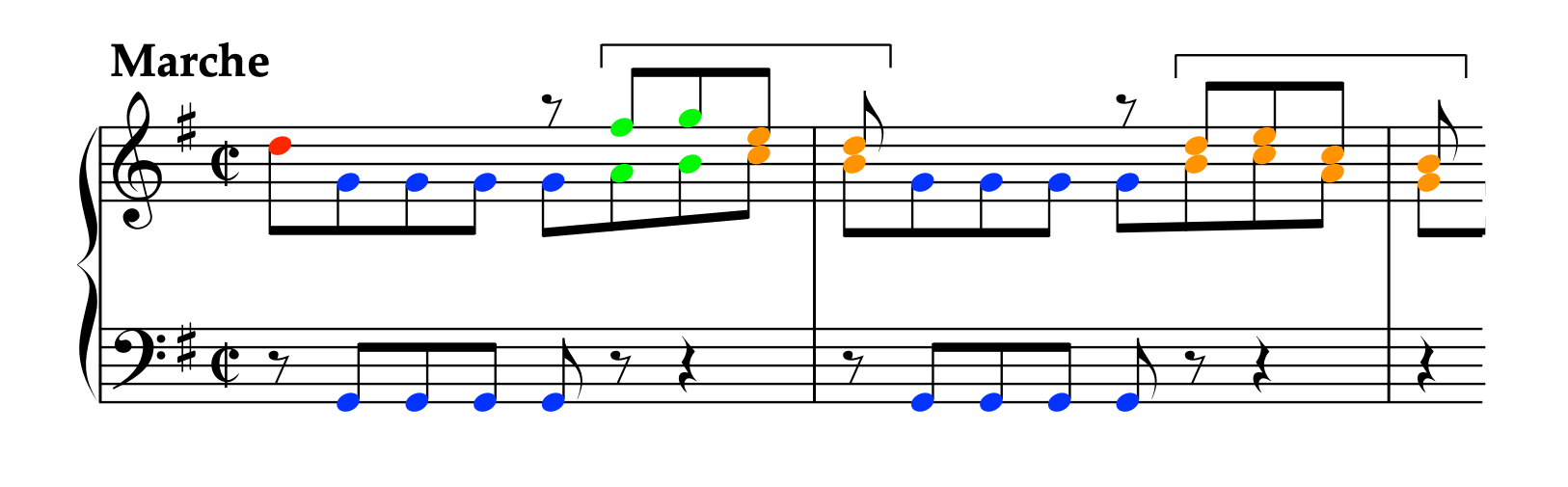

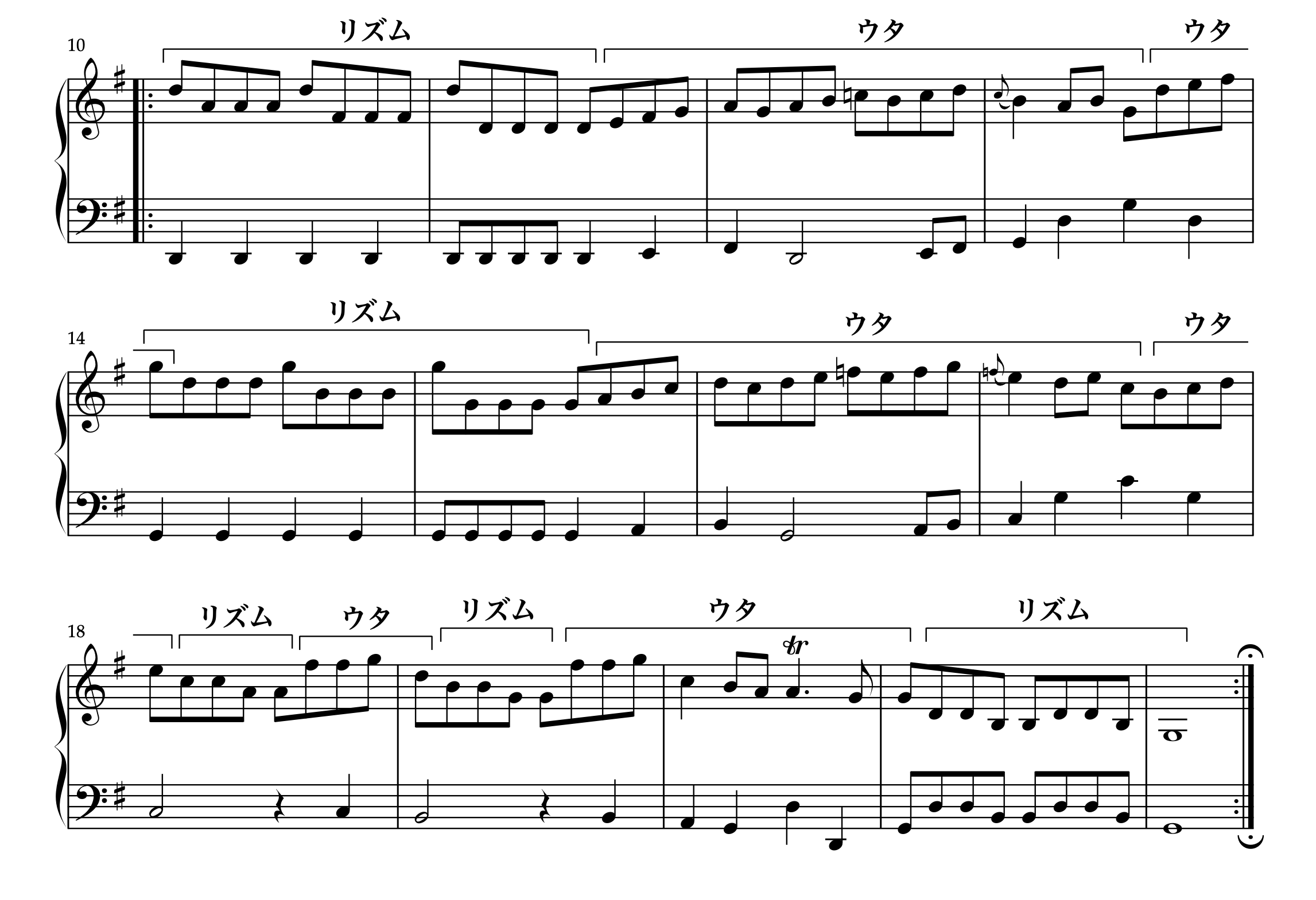

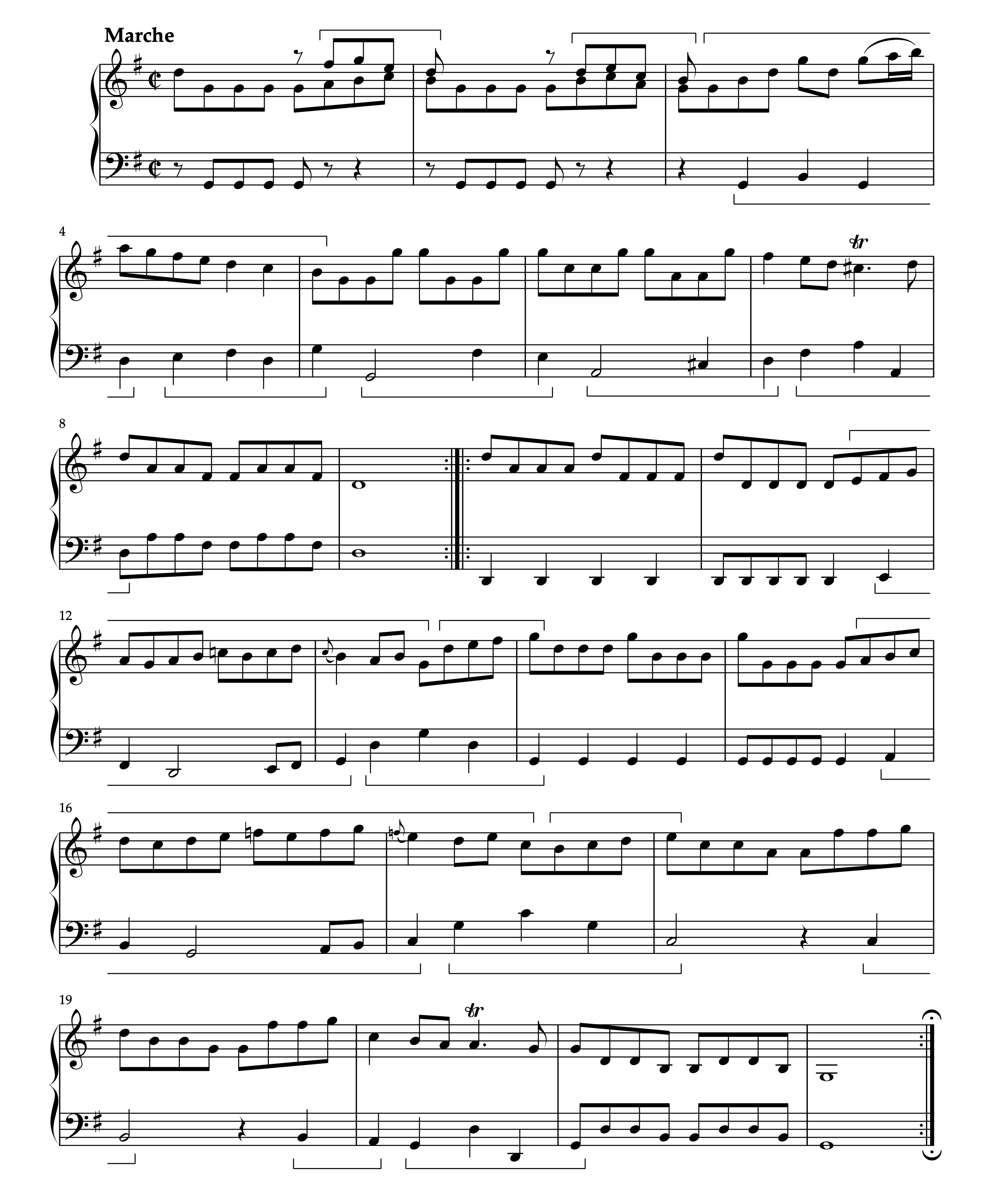

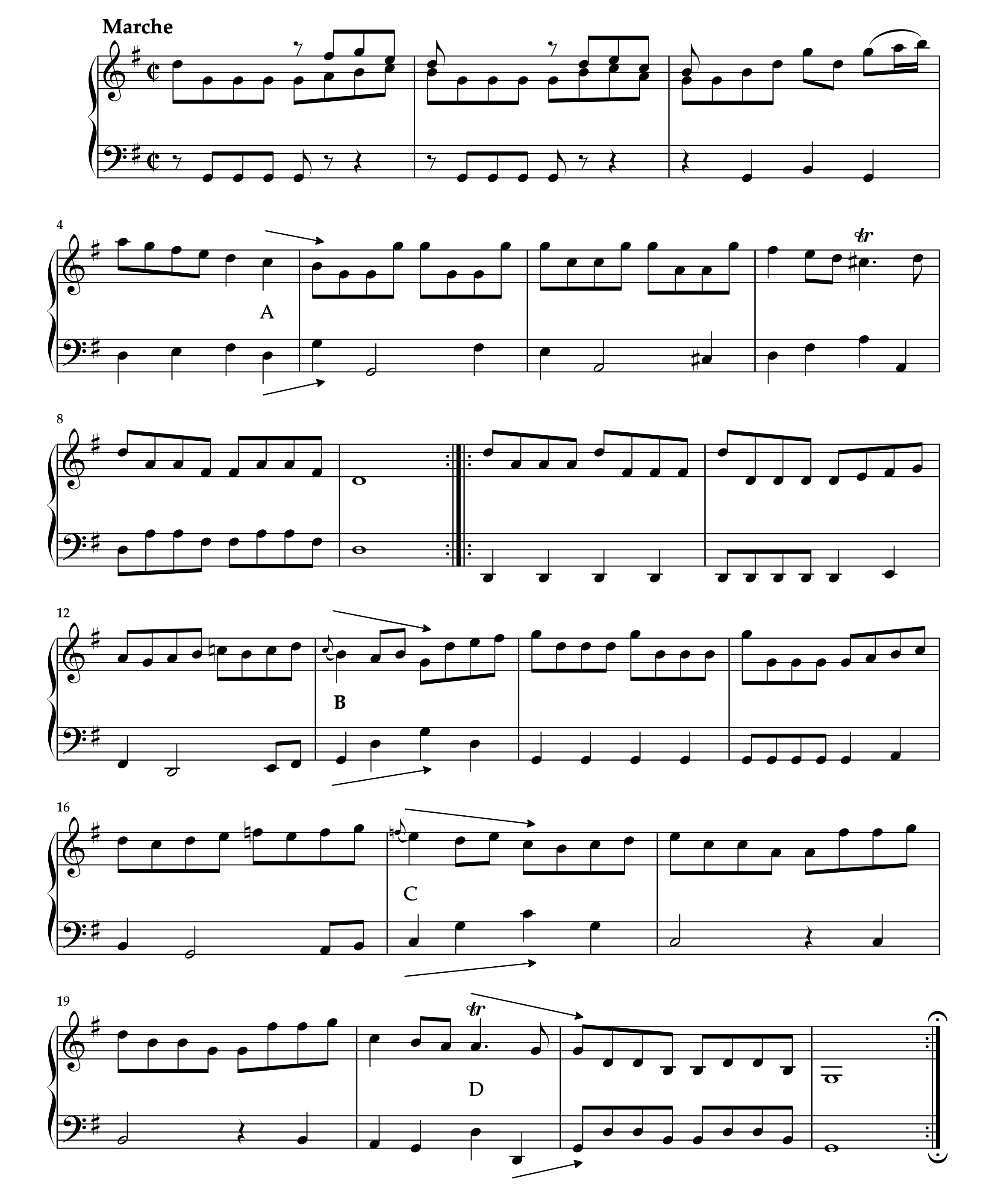

C.P.E.バッハ「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻 行進曲 BWV Anh.124」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

曲頭から提示される4種類の音色設計は、作品全体の音楽的構造を規定する重要な要素となっています:

第1の音色:単音による透明な音色(レッド音符)

・無伴奏で露呈した単音により、細い音色を提示

・他の音色との対比を際立たせる役割を果たす

第2の音色:オクターブユニゾン(ブルー音符)

・行進曲の力強さを象徴する固い音色を形成

・楽曲全体の重要な転換点で効果的に使用される書法

・特に終結部での使用が構造的重要性を持つ

第3の音色:6度の響き(グリーン音符)

・協和的な音程による柔らかい音色

・単音やオクターブとの対比により、音楽的な陰影を生み出す

第4の音色:3度の響き(オレンジ音符)

・より密接な協和音程による繊細な音色

・楽曲の表情に優しさを加える効果

· リズム素材の活用の分析

譜例(曲頭)

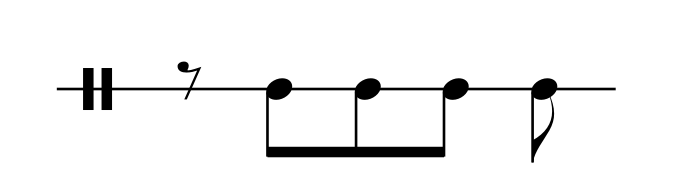

曲頭で以下の譜例のリズムパターンが見られますが、このリズムの連なりで楽曲全体が構成されています。楽曲の主要リズムを1小節目に提示しているのです。

譜例(Sibeliusで作成)

· リズムとウタの並置的構造の分析

譜例(曲頭)

カギマークで示した部分はカンタービレなウタで、ブルー音符の部分はリズムを利かせた部分。「リズム→ウタ→リズム→ウタ」というように、半小節ごとに「ウタを前面に出した部分」と「リズムを前面に出した部分」が入れ替わっていることに着目しましょう。

半小節ごとに交替する「リズム」と「ウタ」の要素は、以下のような音楽的意味を持ちます:

構造的特徴:

・リズム部分:行進曲としての性格を強調

・ウタの部分:カンタービレによる対照的表現

・これらの交替による二重性が作品に「表情のリズム」を作り出している

このような書法は多くの作曲家が取り入れており、読み取れると表現方法の参考にすることができます。

· 楽曲構造における特徴の統合

これら3つの要素は、楽曲全体を通じて以下のように統合されています:

1. 音色の構造的活用

・オクターブユニゾンが重要な構造上のポイントに配置

・異なる音色の組み合わせによる音楽的起伏の形成

2. リズムとウタの有機的結合

・基本リズム素材が作品全体を統一

・リズムとウタの対比も、他所で展開(以下の譜例を参照)

譜例(10-22小節)

· まとめ

この作品の分析から、以下のような作曲技法上の発見があります:

・曲頭での重要な音楽的要素の提示

・シンプルな素材の効果的な展開方法

・対比的要素の統合による音楽的統一性の実現

音色、リズム、並置的要素の統合により、小品でありながら豊かな音楽的内容を実現していることが分かりました。このような分析は、他の作品を理解するうえでも有益な視点を提供するでしょう。特に曲頭で提示された特徴というのは、その後に引用発展されているケースが多いので、全体を分析する時の重要観点として踏まえておく必要があります。

関連内容として、以下の記事も参考にしてください。

‣ 2. 同音連打から見る楽曲構造

· 同音連打の出現位置と頻度

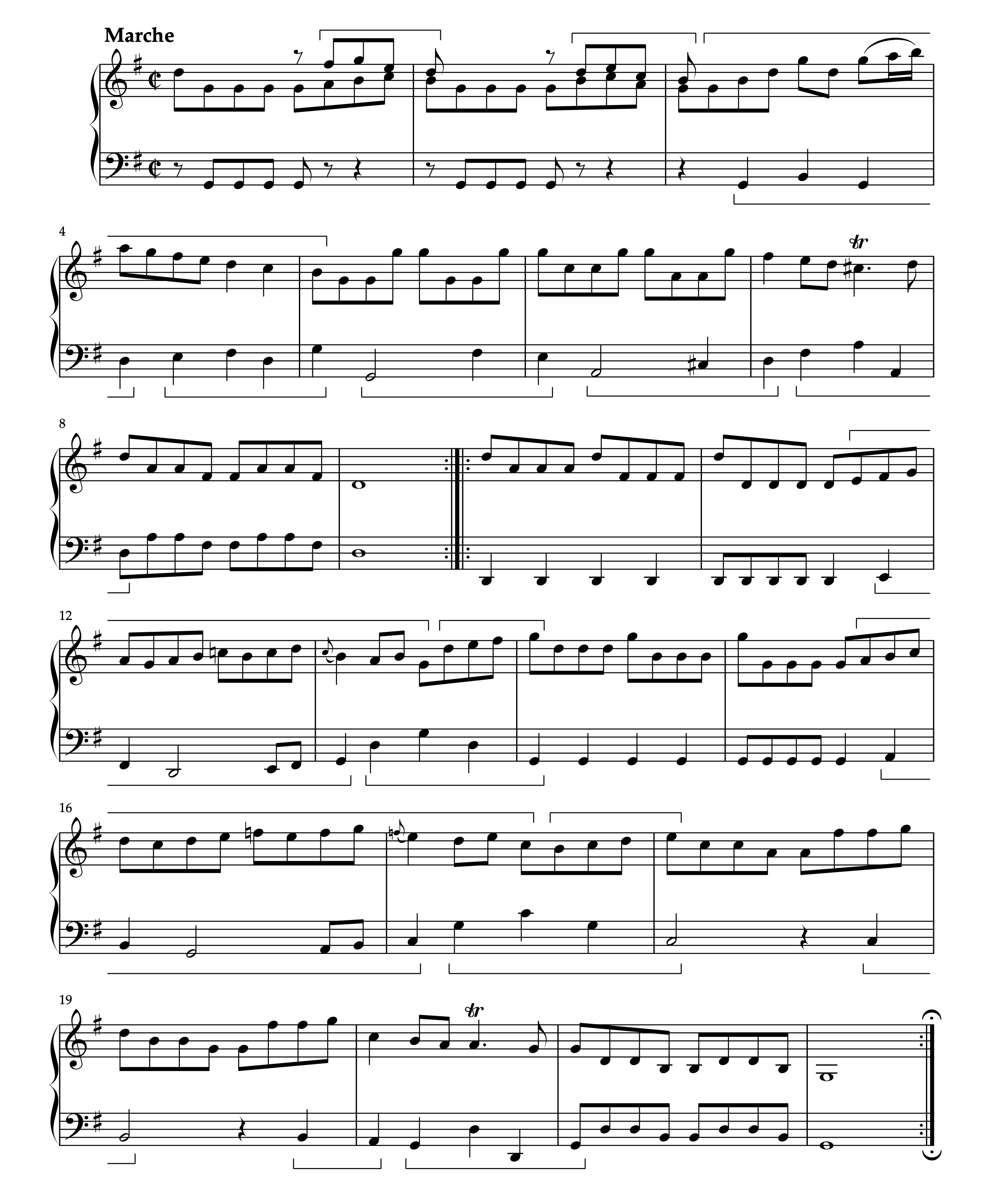

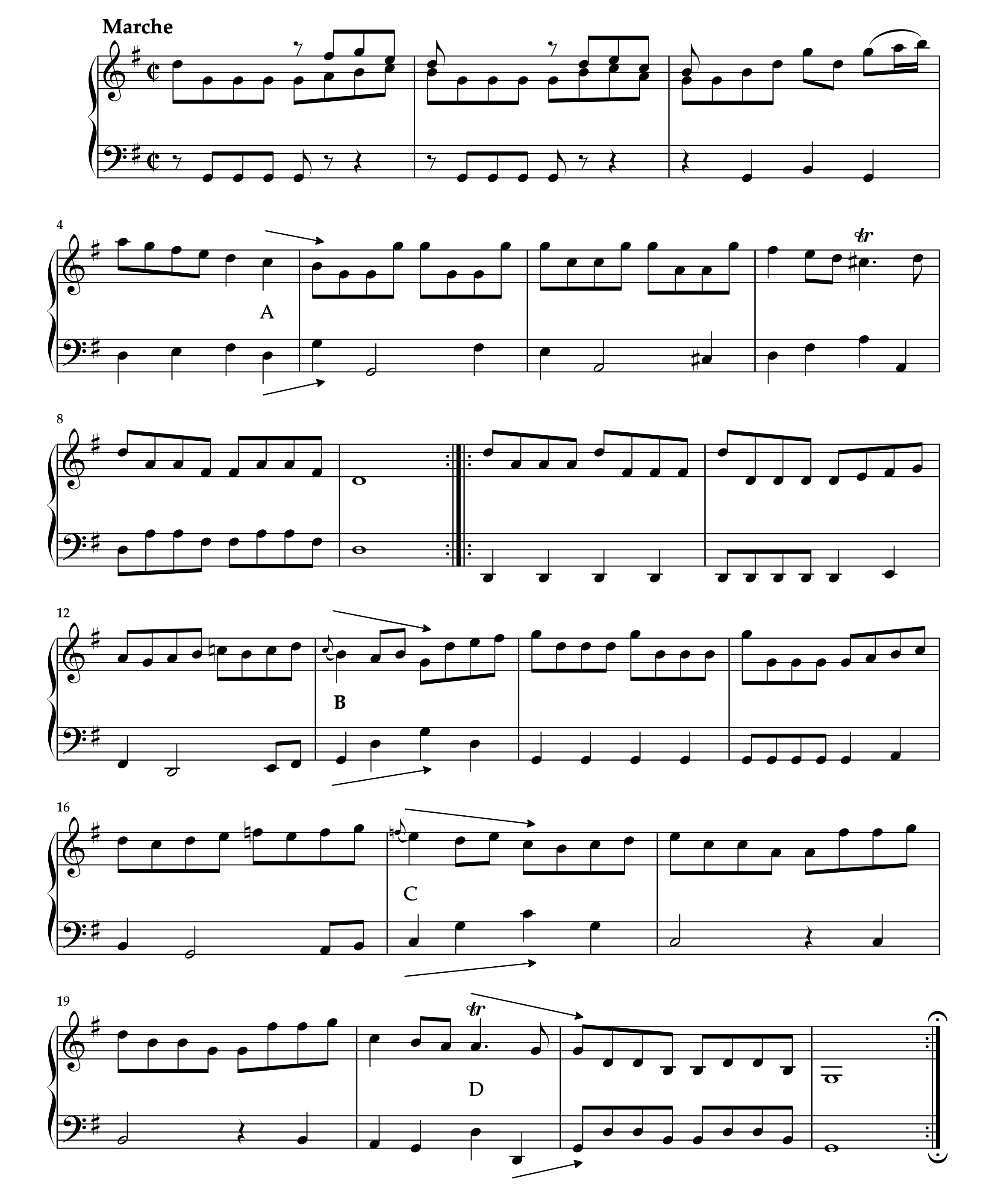

譜例(楽曲全体)

譜例では、右手パートと左手パートのそれぞれについて、連打以外の部分を素材単位でカギマークで示しました。

全体における同音連打の分布:

・右手パート:全22小節中、12小節で同音連打が使用

・左手パート:全22小節中、8小節で同音連打が使用

・同音連打が使用されない箇所は、主に3-4小節、12-13小節、16-17小節に集中

– 全て、フレーズ途中からフレーズの終わりにかけての部分

– 面白いことに、これらの小節では、両手パートともに同音連打が使用されない

小節ごとの分析:

1-4小節:

・メロディ部分には一度も同音連打が出てこない

・内声や左手パートに出てくる

5-7小節:

・同音連打パターンの発展

・左手パートには一度も同音連打が出てこない

8-9小節:

・両手のオクターブユニゾンによる連打混じりの締めくくり

10-13小節:

・前半部分(10-11小節)は同音連打中心の書法

・後半部分(12-13小節)は同音連打が出てこない

・前半部分と後半部分の明らかな意図的対比表現

14-17小節:

・10-13小節の反復

18-20小節:

・メロディ部分には全ての小節に同音連打が出てくる

・左手パートには一度も出てこない(4分休符を挟んだうえでの同じ音は出てくる)

21-22小節:

・両手のオクターブユニゾンによる連打混じりの締めくくり

· 同音連打の種類とその機能

譜例(楽曲全体)

同音連打の4つのパターン:

・4回連打以上の連打:10-11,14-15小節の左手パートに見られる

→ 4分音符と8分音符を混合にして、リズムで変化をつけている

・8分音符による4回連打:1,2,11,15小節目に見られる

→ 曲頭から提示される、最も記憶に残る連打の形

・8分音符による3回連打:10,14小節目の右手パートに見られる

→ 右手パートに見られるが、メロディを2声に分解した場合の伴奏的な部分に使われている

・それ以外の連打は、8分音符による2回連打:楽曲全体への配置

→ 連打の特徴を使った多種のメロディメイクに活用されている、運動的で明るいキャラクター

· 同音連打と楽曲構造の関係

形式との関連:

二部(A-Bセクション)における同音連打の役割:

・Aセクション(1-9小節):8分音符による4回連打と2回連打のみの使用、基本的な形の提示

・Bセクション(10-22小節):上記「同音連打の4つのパターン」を全て提示、展開と終結

テクスチャーの構成:

・1,2,8,11,15,21小節目のように両手セットで同じリズムで同音連打するところ(くっきりとした表現)

・10,14小節目のように、両手で別々のリズムで連打するところ(ABセクションの差を印象づける効果)

・5-6,18-20小節のように、右手のみでするところ(メロディの柔軟性)

・左手のみでするところは出てこない

同音連打の構造的機能:

音楽的表情や緊張感の制御:

・連打回数の増減や連打不使用のところの織り交ぜによる表情の変化、緊張と弛緩の表現

・音域変化との組み合わせ

· まとめ

C.P.E.バッハは、この行進曲において同音連打を以下のような目的で変化を交えて使用しています:

構造的側面:

・楽曲形式の明確化

・フレーズ構造の確立

・テクスチャーの形成

表現的側面:

・リズミックな推進力の創出

・音楽的緊張感のコントロール

・フレーズ感のコントロール

同音連打という単純な音楽的要素を、形式的にも表現的にも効果的に活用することで、小品でありながら説得力のある音楽構造を実現しています。

分析の観点として重要なのは、その楽曲で核となっている特徴に目をつけることです。その特徴の一つが、この楽曲では「同音連打」でした。ただ単に「連打が使われている曲だな」と思うだけでは不十分です。どこにどれだけ使われていて、どのような表現効果があるのかなど、詳細を把握するところまで分析しましょう。

‣ 3.「閉じ」に着目した分析

·「閉じ」とは

音楽における「閉じ」とは:

・最上声が下行し、最下声が上行する声部の動き

・フレーズの終わりに向かってエネルギーが収束していく現象

・(カデンツ部分ではなくても)自然な収束感を生み出す音楽的要素

· 楽曲の特徴と構造

今回は、「閉じ」の中でも特に「フレーズの切れ目における閉じ」に着目するので、まずは、構成を把握しておきましょう。

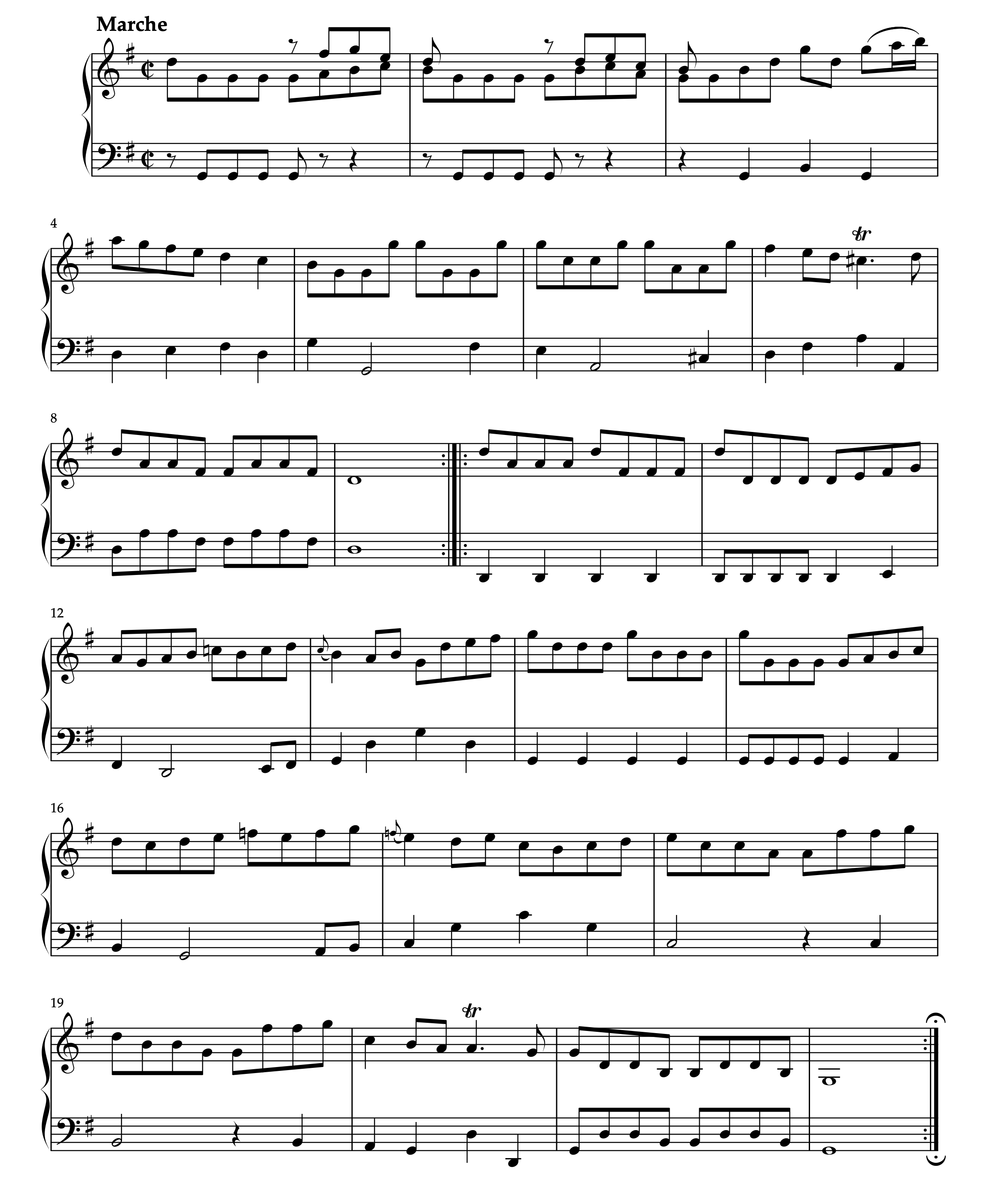

譜例(楽曲全体)

楽曲構成:

・Aセクション:1-9小節(4+3+2)

・Bセクション:10-22小節(4+4+3+2)

Aセクションは1-9小節ですが、奇数小節(全9小節)であることから、内部でどこが奇数になっているのかを調べます:

・1-4小節:4小節間による主題提示

・5-7小節:3小節間によるファンファーレ含みのエンディングへの繋ぎ

・8-9小節:2小節間によるAセクションのエンディング

Bセクションは:

・10-13小節:4小節間による曲頭の素材の引用発展(G-dur)

・14-17小節:4小節間による10-13小節の転調反復(C-dur)

・18-20小節:3小節間によるエンディングへの繋ぎ

・21-22小節:2小節間によるBセクションのエンディング

Bセクションにも奇数になっている部分(18-20小節)が含まれるので、楽曲全体は偶数小節(全22小節)に。奇数含みの小節構造が楽曲に独特のリズム感を与えています。

· 楽曲における「閉じ」の分析

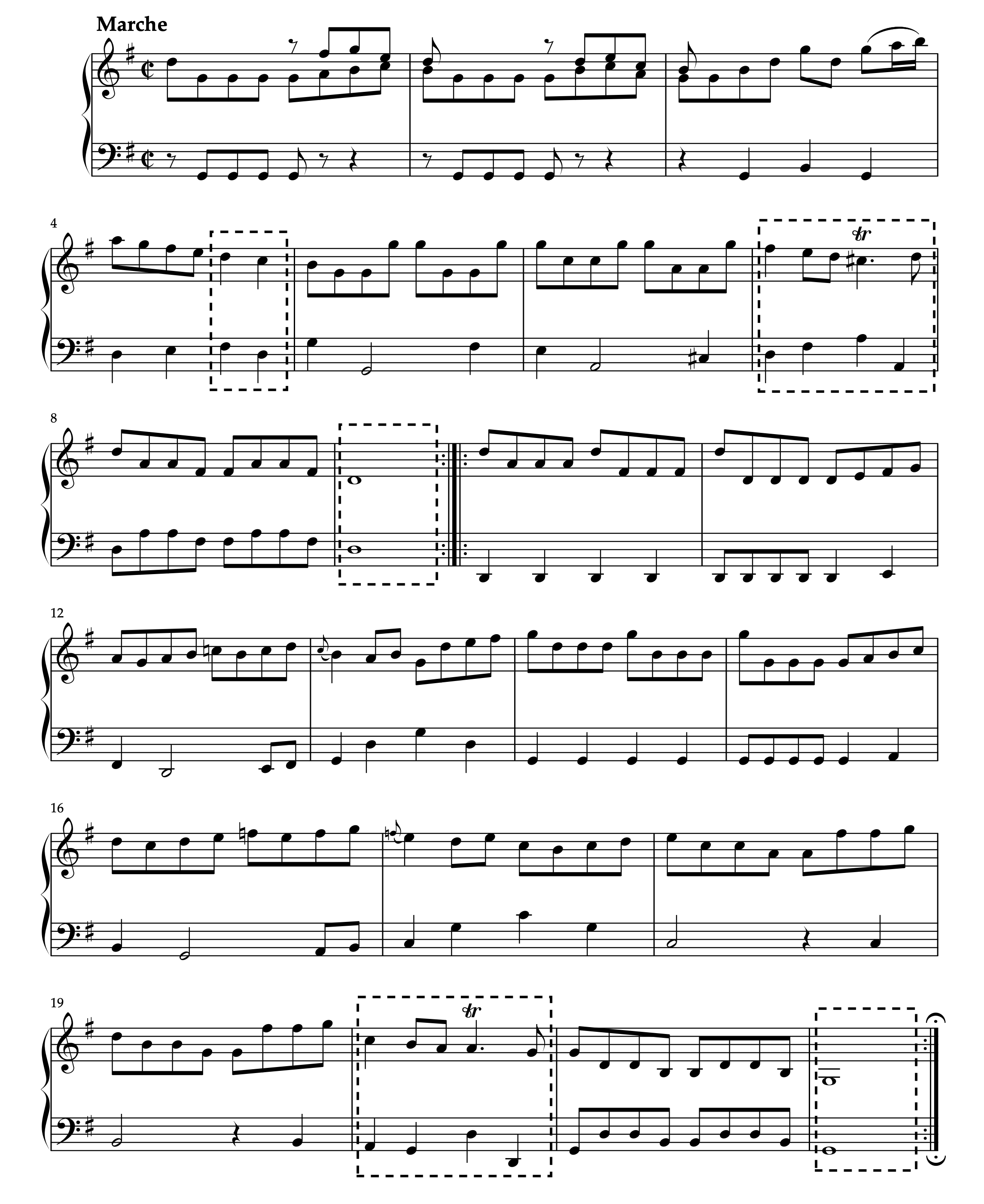

譜例(楽曲全体)

「閉じ」の中でも、「フレーズの切れ目における閉じ」に該当するのが、A〜Dで示した4箇所です。

主要な「閉じ」の位置とその特徴:

1. 4小節目の終わり(A地点)

・最上声:→H への下行

・最下声:→G への上行

・機能:Aセクション前半の区切りを形成

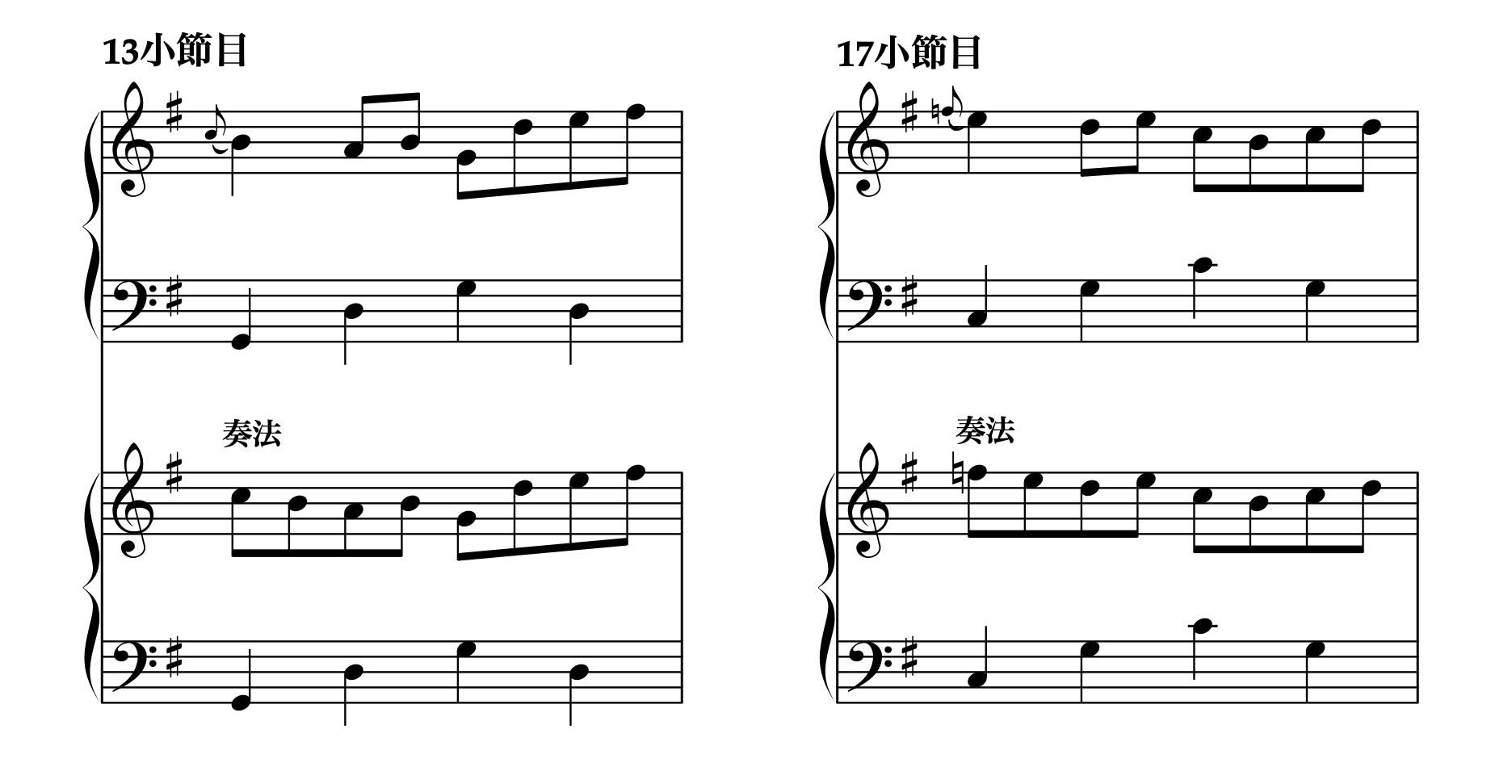

2. 13小節目の前半(B地点)

・最上声:→G への下行

・最下声:→G への上行

・機能:Bセクションの第1フレーズの終結

3. 17小節目の前半(C地点)

・最上声:→C への下行

・最下声:→C への上行

・機能:Bセクションの第2フレーズの終結

4. 最終小節(D地点)

・最上声:→G への下行

・最下声:→G への上行

・機能:21-22小節(Bセクションのエンディング)への連結

(再掲)

「閉じ」以外のフレーズ終止との比較:

非「閉じ」のフレーズ終止

・声部が同方向に動く、または一方が留まる、または「開き」

・エネルギーの方向性が異なる

・この楽曲では「開き」によるフレーズ終止は出てこない

· 演奏への応用

「閉じ」を活かした演奏のポイント:

1. ダイナミクス処理

・「閉じ」に向かって自然におさめる

・決してクレッシェンドにならないよう注意

2. タイミング

・楽曲によっては、わずかなテンポの緩みを許容し、終止感を強調

・ただし、この楽曲はバロック期の行進曲なので、in tempo で弾き進めるのを推奨

3. 音色の変化

・「閉じ」に向かって音色を徐々に柔らかく

・特にBセクション終わりの「閉じ」は丁寧に処理し、堂々とした21-22小節との差をつける

· フレーズ分析のための確認ポイント

分析で確認すべき4つの要素:

「閉じ」の有無:

フレーズ終止における声部の動きを確認

「開き」の有無:

「閉じ」と反対の動きを示す箇所を認識

「平行」の確認:

両声部が同方向へ動く箇所を把握

「斜行」の確認:

一方の声部が留まり、他方が動く箇所を把握

· まとめ

C.P.E.バッハのこの行進曲における「閉じ」の使用は、楽曲構造を明確にし、自然な終止感を生み出す重要な要素となっていることが分かりました。これらの「閉じ」を意識した演奏は、楽曲の構造をより明確に表現することができ、聴き手にとっても理解しやすい演奏となります。

「閉じ」の観点からの分析は、この作品に限らず、他の楽曲の解釈にも応用できる有効な手法です。他の作品でも、フレーズの終わりにおける声部の動きに注目してみてください。

関連内容として、以下の記事も参考にしてください。

【30秒で分かる】初心者でもできる楽曲分析方法⑧ ~両手の離れ方の移り変わりを調べる~

‣ 4. リズムの間引きに着目した分析

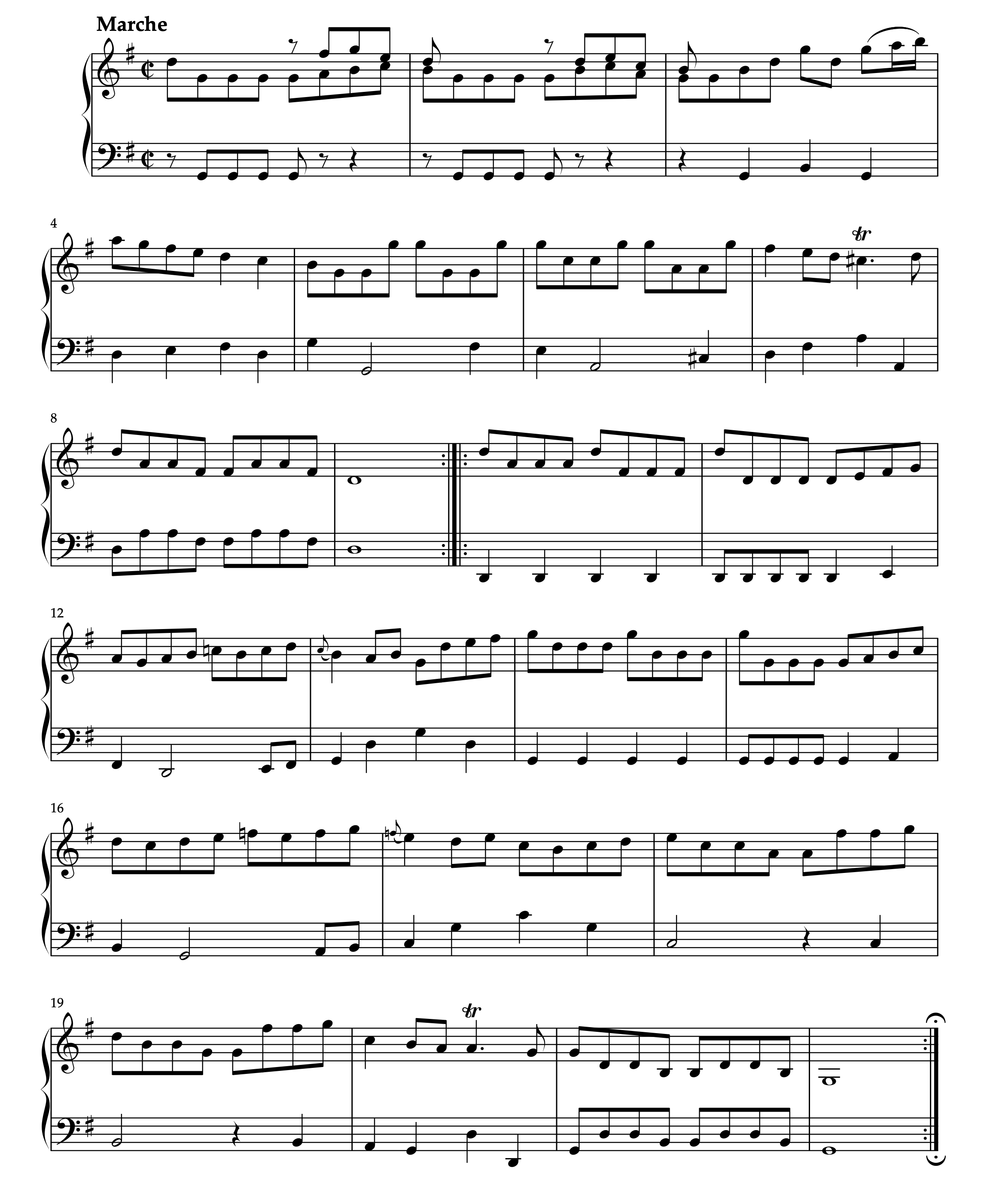

· 楽曲の特徴と構造の再掲

譜例(PD楽曲)

楽曲構成:

・Aセクション:1-9小節(4+3+2)

・Bセクション:10-22小節(4+4+3+2)

Aセクションは1-9小節ですが、奇数小節(全9小節)であることから、内部でどこが奇数になっているのかを調べます:

・1-4小節:4小節間による主題提示

・5-7小節:3小節間によるファンファーレ含みのエンディングへの繋ぎ

・8-9小節:2小節間によるAセクションのエンディング

Bセクションは:

・10-13小節:4小節間による曲頭の素材の引用発展(G-dur)

・14-17小節:4小節間による10-13小節の転調反復(C-dur)

・18-20小節:3小節間によるエンディングへの繋ぎ

・21-22小節:2小節間によるBセクションのエンディング

Bセクションにも奇数になっている部分(18-20小節)が含まれるので、楽曲全体は偶数小節(全22小節)に。奇数含みの小節構造が楽曲に独特のリズム感を与えています。

· リズムの間引きに着目した分析

この楽曲における興味深い特徴は、リズムの「間引き」が巧妙に使われている点です。

譜例(楽曲全体)

ほとんどの小節では埋め尽くされた8分音符によってリズムが支配されていますが、点線で囲んだ5つの箇所ではそのリズムが途切れ、空白が生まれることによりリズムの変化を生み出しています。興味深いのは、これらがすべて「構成を細分化した場合の切れ目の最終小節に位置している」ことです。

楽曲構成を再掲しておきます:

・Aセクション:1-9小節(4+3+2)

・Bセクション:10-22小節(4+4+3+2)

13,17小節目は実際には譜例3のように演奏するので、8分音符でリズムが刻まれることに注意しましょう。

譜例(13,17小節目)

「非和声音は拍頭につけるときには大きい音符でつけてはいけない」という習慣がこの時代にあったと音楽学で明らかになっています。

· まとめ

リズムの間引きというテクニックがどのように音楽に影響を与えているかを見てきました。本作の分析で楽曲構成との関連性が明らかになったように、些細な変化であっても楽曲の他の要素と関わっていることがあります。どんな作品を分析するときでも、このことを意識しておいてください。

► 終わりに

これらの分析手法は、C.P.E.バッハの他の作品はもちろん、多くの楽曲に応用できる普遍的な視点です。特に「曲頭で提示された要素がその後どのように展開されるか」という観点は、あらゆる楽曲分析において重要な基礎となります。

楽曲分析は、ただの理論の勉強ではありません。作曲家の意図を理解し、より深い音楽的表現を実現するための実践的なツールです。本記事で紹介した分析手法を、他の楽曲にも応用してみてください。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント