【ピアノ】J.S.バッハ「メヌエット BWV Anh.114・115」の詳細分析

► はじめに

J.S.バッハの「メヌエット BWV Anh.114・115」はピアノ学習者にとって馴染み深い楽曲ですが、分析までして弾いている方は少ないと思います。

本記事では、2作品を通じて、楽曲分析の基本手法から発展的な分析技術まで体系的に解説します。調性比較、部分転調の見つけ方、メロディの転用、ピックアップの区分など、実践的な分析スキルを身につけることができます。

► 分析:J.S.バッハ「メヌエット BWV Anh.114・115」

‣ 1. BWV Anh.114・115の比較分析

BWV Anh.114、BWV Anh.115は、非常に似た構造を持ちながらも、異なる音楽的アプローチで書かれています。これら2曲を比較分析することで、バッハの作曲技法の特徴と、同じ舞曲形式でも異なる表現方法があることを探ります。

· 分析対象と基本情報

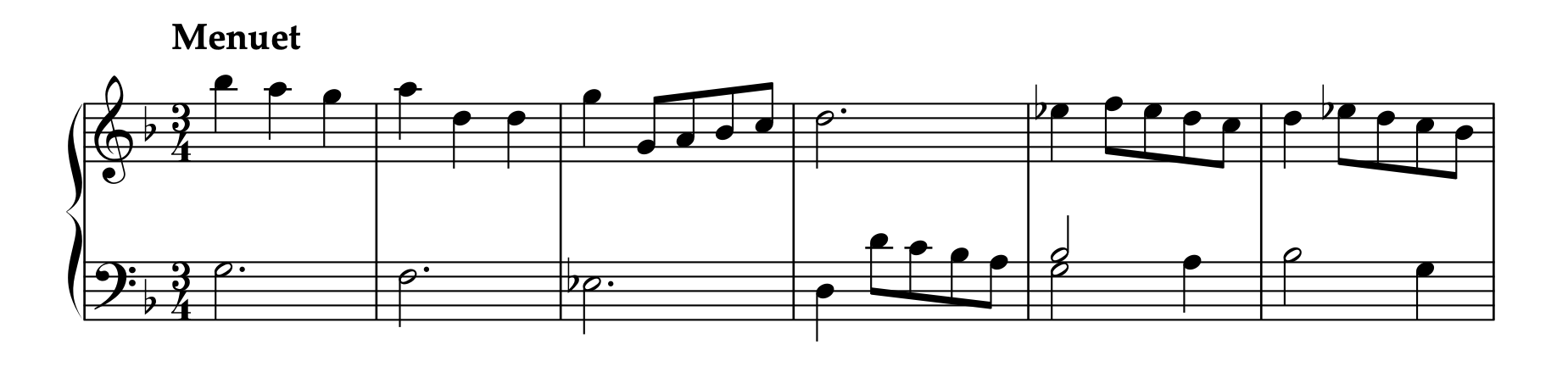

J.S.バッハ「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻 メヌエット BWV Anh.114」

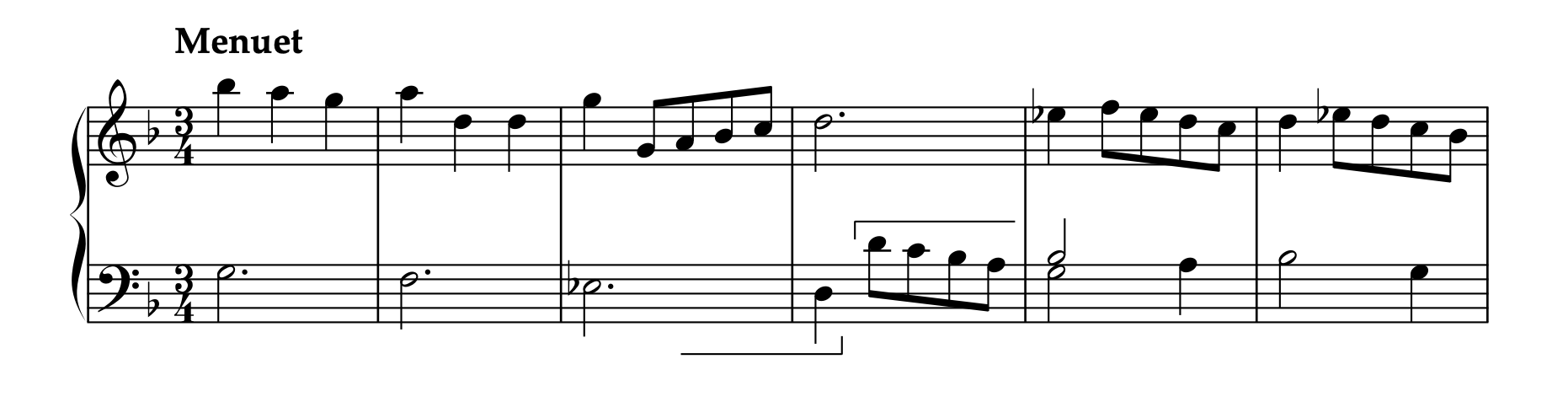

J.S.バッハ「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻 メヌエット BWV Anh.115」

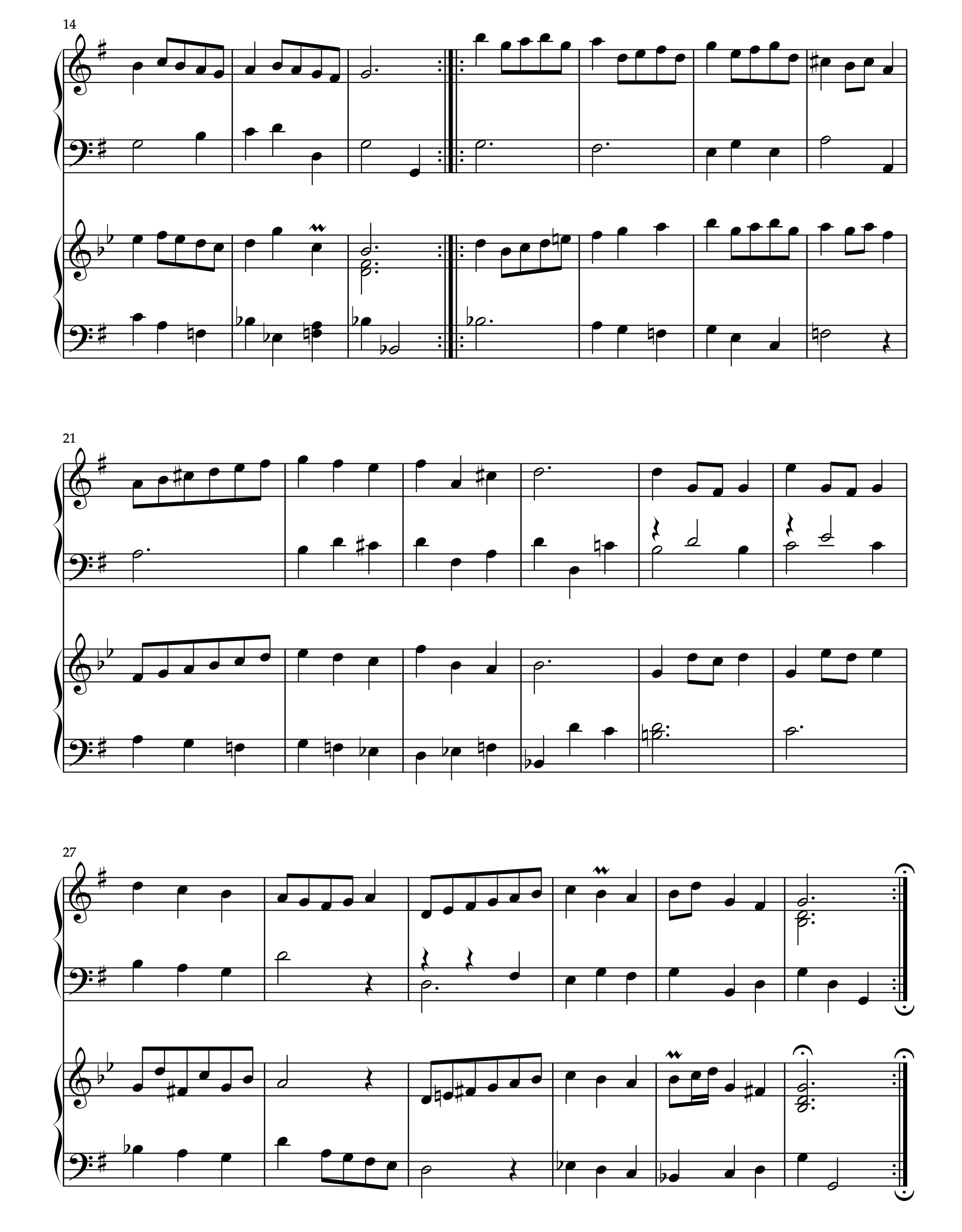

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

これらの楽曲は小節構造が同一であり、1小節ずつ詳細な比較が可能です。以下、分析の観点を明確にして検討していきます。

分析の観点:

・調性と和声構造

・メロディラインの特徴

・リズムパターン

・声部書法

・形式構造

· 共通点と相違点の詳細分析

1. 共通する構造的特徴:

リズムとメロディの観点から:

・2小節目のメロディにおける特徴的なリズムパターン(♩♩♩)は、メヌエットの典型的な舞踏リズムを強調

・5-6小節のメロディラインは、両曲とも順次進行を基本とした、非常に似た作り

・8小節目での共通したカデンツ処理は、明確な区切りを形成 リズム、メロディライン、左手パートの在り方が同様

・21-24小節、25-26小節、29-32小節における共通したリズム・メロディ処理は、非常に似た作り

形式的特徴:

・反復小節線の配置による明確な二部形式構造

・線上フェルマータの使用

2. 際立つ相違点:

和声的観点:

・和音使用の差異:

– BWV Anh.114:2箇所の和音使用で簡素な書法

– BWV Anh.115:6箇所の和音使用でより豊かな響きを実現

調性の使用:

・主調の対比:

– BWV Anh.114:G-durによる明るく素直な性格

– BWV Anh.115:g-mollによる陰影のある表現

・調性計画:

– BWV Anh.114:D-durのみを経過(単純な調性構造)

– BWV Anh.115:F-dur、c-moll、B-durを経過(より複雑な調性構造)

メロディ処理:

・17-20小節における対照的な方向性:

– BWV Anh.114:下行による安定感の表現

– BWV Anh.115:上行による緊張感の醸成

他、このようなメロディ線の方向性の違いは数箇所に見られる

書法の特徴:

・BWV Anh.115における多声的書法(特に27小節目の右手パート)

・全体的にBWV Anh.115がより凝った書法を採用

· 分析から見える作曲技法の特徴

・同一の形式構造を保ちながら、異なる音楽的表現を実現する手法

・相違点はありながらも、2作を明らかに関連作品として作曲したと言える類似性

・調性の違いを活かした表現の対比

・声部書法の使い分けによる音楽的深みの創出

· まとめ

本分析を通じて、バッハが同じメヌエット形式でも、異なる音楽的アプローチで作品を書き分けていたことが明らかになりました。特に注目すべき点は以下の通りです:

・形式的枠組みの維持と内容の多様化の両立

・調性、音の運動方向などによる曲想の使い分け

・声部書法の使い分け

このような比較分析手法は、特に以下のような対象に有効です:

・同一作曲家による同形式の作品群

・シンプルな構成で書かれた対になる作品

・同一主題に基づく異なるアプローチの作品

‣ 2. 部分転調(調性の拡大)の分析入門

部分転調(調性の拡大)は、頻繁に用いられる重要な作曲技法の一つです。調号を変更するような大規模な転調とは異なり、短時間他の調へ移行する手法を指します。この分析手法を習得することで、以下のような効果が期待できます:

・より複雑な楽曲の構造理解につながる

・和声進行の把握が容易になる

・ピアノ学習者が取り組む作曲・編曲の技術向上に役立つ

本項目では、基本的な部分転調の分析方法を解説します。

· 部分転調を見つけるための基礎知識

分析の手がかり:

1. 臨時記号の出現

・部分転調のサイン:新しい調を示唆する臨時記号

・非和声音のサイン:装飾的な臨時記号(経過音、刺繍音など)

2. 和声進行の特徴

・D(ドミナント)→ T(トニック)の進行

– この進行は調性確立の重要な指標

– 特に完全終止の形で現れる箇所は見落とさない

·「メヌエット BWV Anh.114」の場合

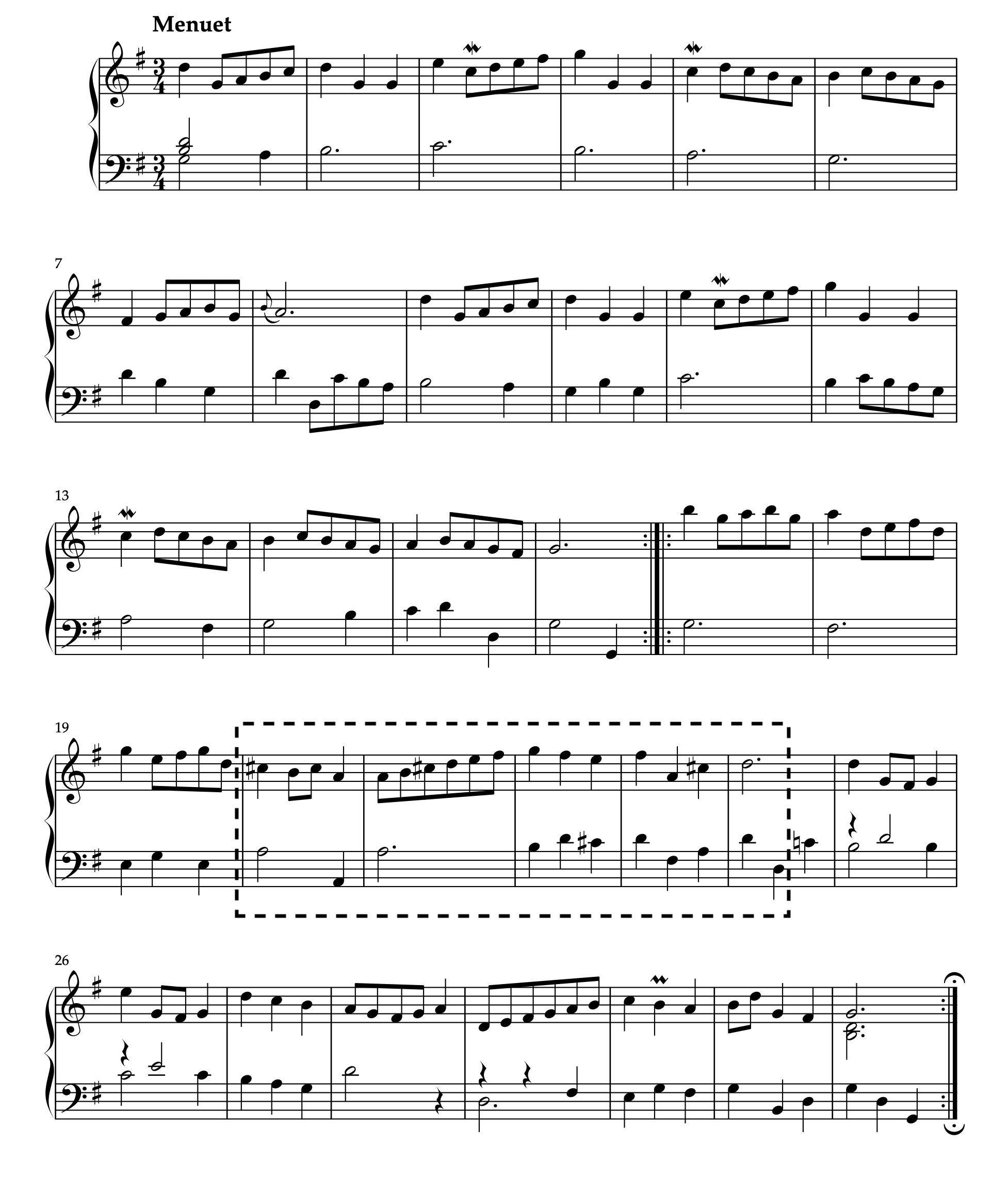

譜例(楽曲全体)

主要な分析情報:

・調性:G-dur(主調)

・転調箇所:20-24小節

・使用される臨時記号:Do♯(Cis音)

詳細分析:

1. 20-24小節の部分転調

・Cis音の出現により、D-durへの転調を示唆

・主要な和声進行:

– 23小節:D-durのドミナント

– 24小節:D-durの一時的なトニック

2. 主調への回帰

・24小節目の後半:C♮(C音)の出現

・機能:D-durのトニックをG-durの属七和音として再解釈

・これにより自然な形で主調へ回帰

·「メヌエット BWV Anh.115」の場合

譜例(楽曲全体)

今回は、17-32小節に出てくる臨時記号に着目して部分転調を調べてみましょう。

主要な分析情報:

・調性:g-moll(主調)

・ドリア調号:時代特有の記譜法

– 調号はB♭のみ

– Es音は臨時記号で扱う

詳細分析: ※「コードネーム」は英語、それ以外はドイツ音名で表記しています

1. 連続的な部分転調(17-26小節)

・17-20小節:F-dur

– 特徴:新しいセクション(17-32小節)をdurの響きで開始する

– D→T進行:C7→F(コードネーム)

・21-24小節:B-dur

– 特徴:主調の平行調

– D→T進行:F7→B♭(コードネーム)

・25-26小節:c-moll

– 特徴:主調の下属調、短い経過的な転調

– D→T進行:G7→Cm(コードネーム) ※ここではセブンスの音は出て来ません

2. 主調への回帰(27-32小節)

・g-mollへの明確な回帰

・終止形による調性の確立

· 部分転調の分析手順

1. 臨時記号の特定

・楽譜上の臨時記号をマークする

・臨時記号の種類を判別(転調用か非和声音用か)

2. 予想される調性の検討

・臨時記号から想定される調性をリストアップ

・関係調を中心に可能性を検討

3. 和声進行の確認

・D→T進行を探す

・カデンツの位置を確認

4. 調性の確定

・和声進行と臨時記号の整合性を確認

・転調の長さと性質を判断

· 発展的な学習に向けて

本記事で学んだ分析手法は、より複雑な作品の理解にも応用できます。特に以下の作品での実践をおすすめします:

1. ベートーヴェンのソナタ

・より高度な部分転調

・バロック期とは異なる古典派特有の転調手法

2. シューベルトの小品

・ロマン派における部分転調手法

・より自由なそれの使用

3. フォーレの小品

・異名同音部分転調などの多用

・バラの香りが移ろうような絶妙な和声変化

· まとめ

部分転調の分析は、楽曲構造を理解するうえで重要な技術です。本記事で解説した手法を基礎として、さらに発展的な作品分析にチャレンジしてください。

次のステップとしては:

・様々な時代の作品での転調分析

・転調と楽曲形式の関係の研究

・自身でピアノ音楽を作曲や編曲する際の転調技法の実践

をおすすめします。

‣ 3. メロディの転用と構造分析

·「メヌエット BWV Anh.114」の場合

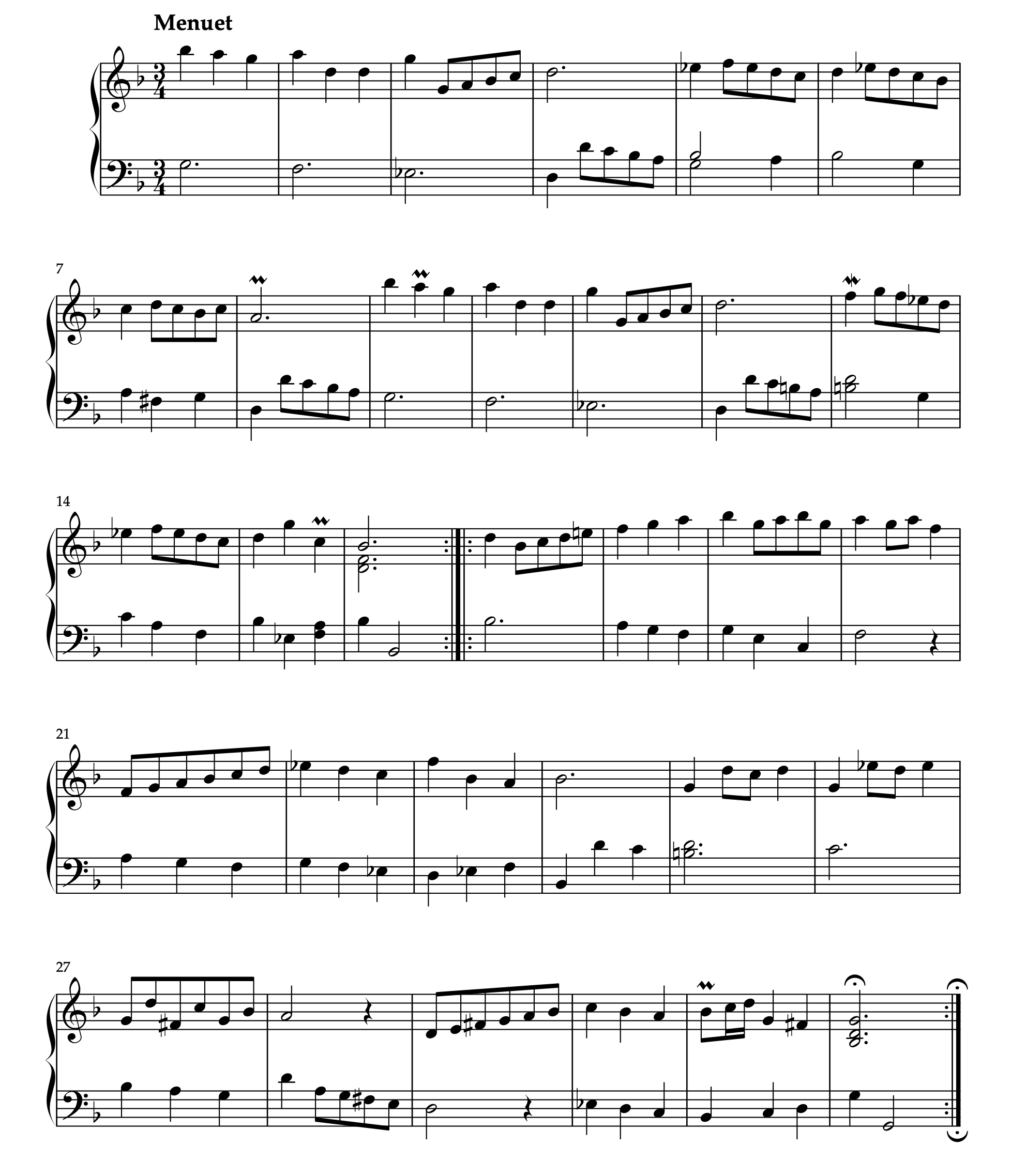

譜例(13-32小節)

主要な動機的特徴:

1. 21-23小節の動機(第1の提示)

・順次進行を基本とする

・「8分音符 → 4分音符」のリズムパターンを明確に示す

・属調(D-dur)の文脈で提示

2. 29-31小節の動機(第2の提示)

・同じメロディが異なる部位に配置(同じ部位に同型反復で出てくるのとは全く意味が異なる)

・主調(G-dur)の文脈で現れる

・左手パートの差によるニュアンスの変化

構造的意義:

・調性の違いを活かした色彩的変化

・両者ともにカデンツの前という対応部分に使われている

・形式的な統一感の創出

· まとめ

同じメロディを異なる文脈で用いることで、統一感と変化の両立を実現し、形式的な完成度を高めています。

この分析視点は、他の作品を理解する際にも応用可能です。また、演奏時には以下の点に特に注意を払うことで、より深い解釈が可能となります:

・動機の現れる文脈の違いを意識する

・調性や別パートの差による色彩の変化を感じる

発展的な学習のために:

本分析で得られた視点を、以下のような方向に発展させることができます:

・他のバロック期の舞曲におけるメロディの扱いとの比較

・より複雑な形式におけるメロディ操作の観察

・演奏解釈への具体的な応用方法の探究

‣ 4. ピックアップの区分分析

· ピックアップの構造的理解

ピックアップとは、フレーズとフレーズを接続する音型を指します。単なる「つなぎ」ではなく、以下のような音楽的機能を持つ重要な構造要素です:

構造的機能:

・フレーズ境界の明確化

・調性進行の補強

・声部進行の連続性確保

分析的視点:

・和声進行との関係性

・声部進行のパターン

・リズム構造の特徴

· 実践分析

基礎分析例

メヌエット BWV Anh.114

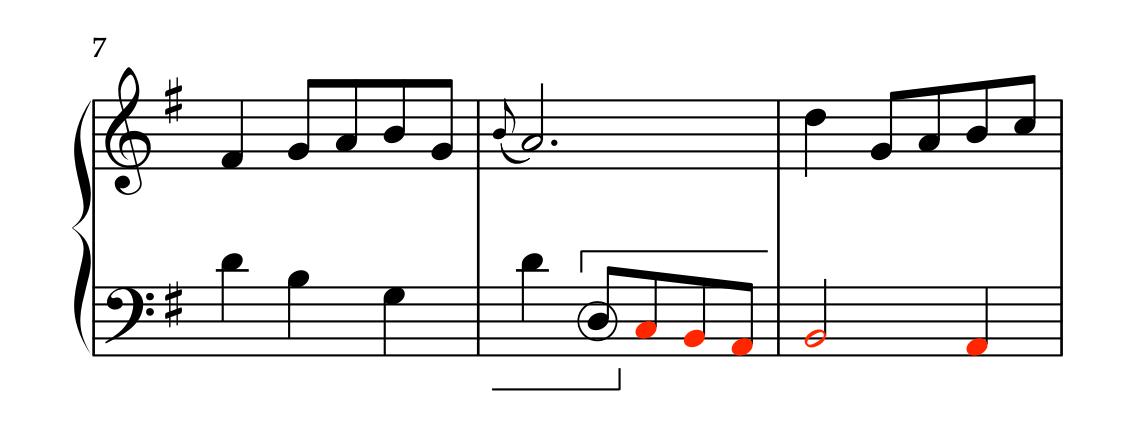

譜例(1-12小節)

8小節目のピックアップについて、以下の観点から分析を行います:

区分の判断基準:

・和声的機能

・声部進行の方向性

・音程関係

構造的特徴:

・7度音程による区分点の形成

・バス声部の進行パターン

カギマークで示した区分になります:

・丸印で示した音は前の流れからのバス音

・C音からがピックアップ

7度音程跳躍があるので、このように分析するといいでしょう。

仮に、以下の譜例のような左手パートだったとしたら:

・丸印で示した音は前の流れからのバス音

・丸印で示した音からピックアップ

このように、鎖のつなぎ目として共有することになります。

譜例(7-9小節)

レッドの音符を1オクターヴ下げたことで、7度跳躍が無くなったため、ひと流れとして捉えることができます。

· 分析演習

メヌエット BWV Anh.115

譜例(1-6小節)

※この楽曲はト短調ですが、調号がフラット一つなのは、バロック時代に使用されていたドリア調号によるものです

この譜例の左手パートの中からピックアップを抽出し、区分を考えてみてください。

分析手順:

1. 左手パートの進行パターンや特徴の確認

2. 区分点の特定

3. 構造的な意味づけ

考察のポイント:

・声部進行の連続性

・跳躍への着眼

・リズム構造との関連

迷った場合は、上記の分析結果の違いとその理由を、もう一度チェックしてみましょう。

解答例と解説

譜例(1-6小節)

跳躍の位置に着目してください。2拍目頭のD音からはひと流れとして捉えることができるため、区切りを入れるのは「1拍目のバス音D音と2拍目のD音の間」になります。

· 発展的な分析への展開

本記事で学んだピックアップの区分分析は、以下のような場面でも応用が可能です:

様々な声部数での分析:

・3声・4声での声部進行の考察

・各声部間の関係性の検証

異なる舞曲での検証:

・サラバンド:特徴的な拍節構造とピックアップの関係

・ブーレ:2拍子系舞曲でのピックアップの扱い

・ジーグ:複合拍子における声部進行の特徴

分析の実践的活用:

・楽譜への書き込み方法

・声部進行の図式化

・和声分析との組み合わせ方

‣ 5. さらなる分析視点 3つ

さらなる分析視点については以下の記事で解説しているので、あわせて参考にしてください:

・【30秒で分かる】初心者でもできる楽曲分析方法⑦ ~”はじめて” の要素から読み解く~

・【30秒で分かる】初心者でもできる楽曲分析方法⑧ ~両手の離れ方の移り変わりを調べる~

・【ピアノ】楽曲中の数箇所にしか現れない特徴に着目した分析方法

► 終わりに

本記事では、J.S.バッハ「メヌエット BWV Anh.114・115」の詳細分析を通じて、楽曲分析の多角的なアプローチを学びました。同一形式でありながら、調性・和声・メロディ処理の違いによって異なる音楽的表現を実現するJ.S.バッハの作曲技法は、現代の音楽学習者にとって貴重な学習材料です。

ここで習得した分析手法は、他の時代・作曲家の作品にも応用可能です。特に比較分析、部分転調の特定、構造的要素の把握は、より複雑な楽曲理解の基盤となります。

継続的な分析実践により、演奏解釈の深化や作曲・編曲技術の向上が期待できます。今後も様々な作品での実践を通じて、分析力をさらに磨いていきましょう。

【おすすめ参考文献】

本記事で扱った、J.S.バッハ「メヌエット BWV Anh.114・115」について学びを深めたい方へ

・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【J.S.バッハ メヌエット BWV Anh.114・115】徹底分析

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント