【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「異郷にて」:特徴と演奏のヒント

► はじめに

シューマンの歌曲「異郷にて(In der Fremde)」をご存知でしょうか。孤独と死への憧れを歌った静謐な作品ですが、この曲には特別なピアノ独奏版が存在します。編曲を手がけたのは、作曲者の妻であるクララ・シューマン。

夫の音楽を誰よりも深く理解していた彼女により原曲の本質を損なわない編曲が施されたこの作品は、技術的にはツェルニー30番入門程度から演奏可能でありながら、音楽的には深い表現力が要求される一曲です。

本記事では、クララ編曲版の特徴を原曲と比較しながら分析し、演奏する際に押さえておきたい表現のポイントを具体的に解説します。

► 前提知識

‣ 原曲「異郷にて」の基本情報

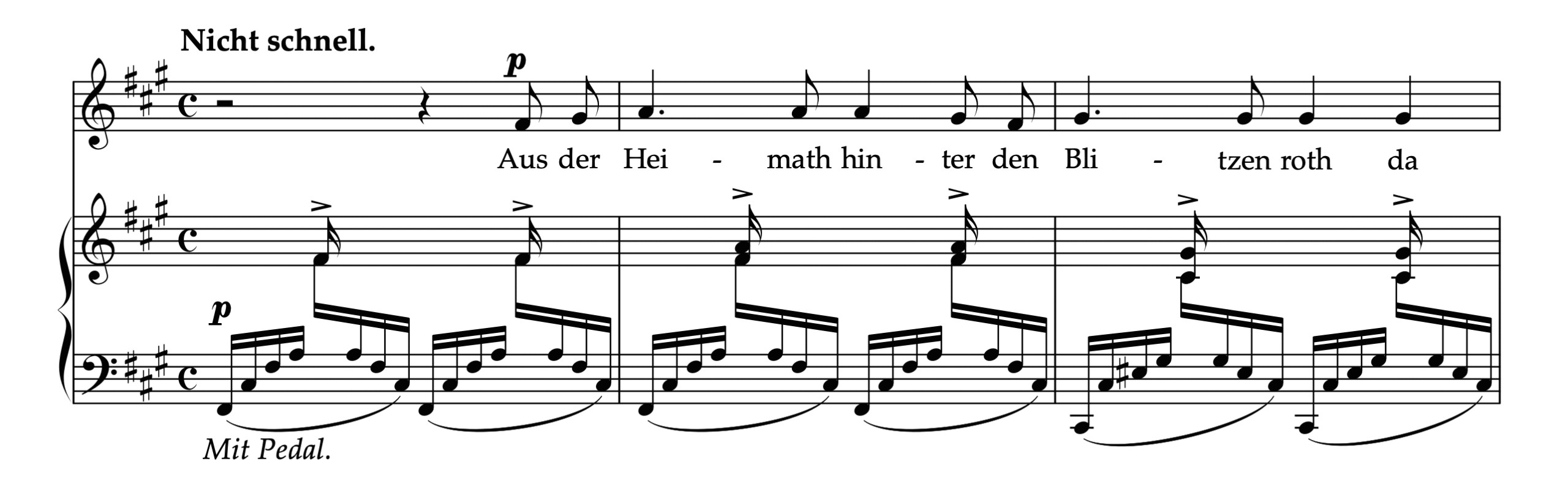

シューマン「リーダークライス Op.39 より 第1曲 異郷にて」(原曲の歌曲)

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

作曲年:1840年

演奏時間:約2分

歌詞:ヨーゼフ・フォン・アイヒェンドルフの詩

内容:故郷と現在、いずれの場所にも居場所を見いだせない、孤独と死への憧れを歌った曲

構成:「リーダークライス Op.39」の第1曲

ロベルト・シューマンには「リーダークライス」という歌曲集が2つ(Op.24とOp.39)ありますが、「異郷にて」はOp.39の冒頭を飾る重要な作品です。クララとの結婚という人生の転機の1840年に作曲されました。

‣ クララ・シューマンについて

クララ・シューマン(1819-1896)

・19世紀を代表する女性ピアニスト・作曲家

・ロベルト・シューマンの妻(1840年結婚)

・優れた音楽編集者としても活動

・ブラームス、リストらと深い音楽的交流を持つ

クララの父フリードリヒ・ヴィークは、ロベルトのピアノ教師でありながら二人の結婚に強く反対していました。法廷闘争まで発展した困難を乗り越えて結ばれた二人の愛の物語は、音楽史上最も美しいエピソードの一つです。

クララは演奏家として国際的な名声を得ただけでなく、ロベルトの作品の編集者・解釈者としても重要な役割を果たしました。彼女が編集した楽譜や編曲作品は、作曲者の意図を深く理解した資料として、今日でも高い価値を持っています。

► クララ編における編曲の基本方針と難易度

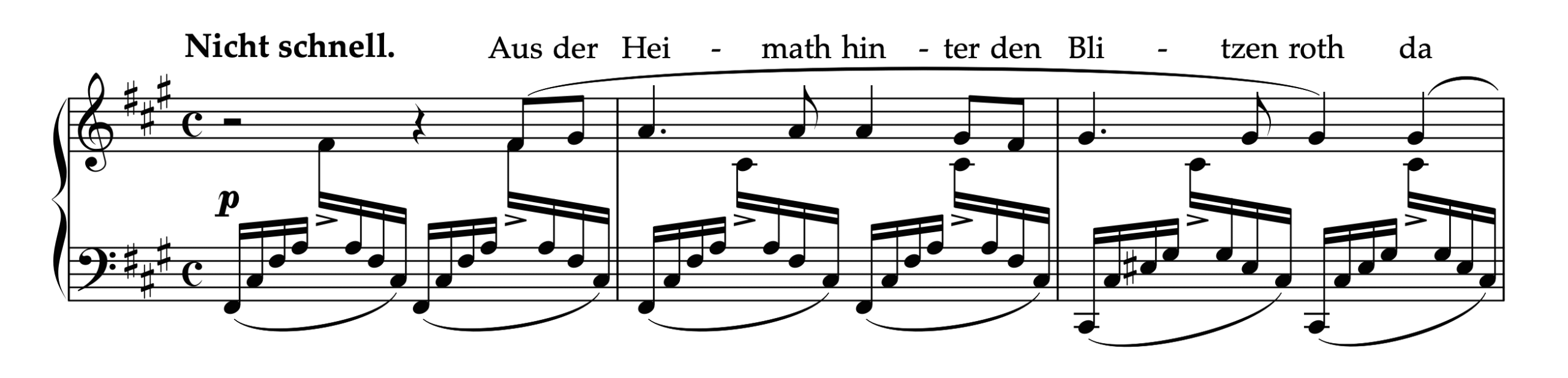

シューマン「異郷にて(クララによる編曲版)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

編曲の基本方針

クララ編曲版の最大の特徴は、原曲への深い理解と愛情に基づいた編曲姿勢にあります。ただの「ピアノ用アレンジ」ではなく、原作品が持つ音楽的本質を損なわずに再構築することを目指した編曲です。

技法的な観点から見ると、クララは原歌曲のピアノ伴奏部分を基礎として活用し、その上に声楽のメロディラインを丁寧に組み込んでいます。改変は必要最小限に抑えられ、原曲の音楽的な流れや音遣いが尊重されているのが特徴です。

ただし、原曲には書かれていないダイナミクス(強弱記号)を多数補っている点は注目に値します。歌詞という重要な情報源を失ったピアノ独奏版において、音楽的な起伏を明確にし、充実した演奏を実現するための工夫と考えていいでしょう。

技術的難易度

難易度:ツェルニー30番入門程度から挑戦可能

この作品は、クララが編曲した「ロベルト・シューマンの30のリートと歌」シリーズの入門曲として最適です。その理由は以下の通りです:

・演奏しやすいアルペジオ伴奏にシンプルなメロディが乗る構造

・技術的な難所がほとんど出現しない

・覚えやすく美しいメロディライン

・原曲が有名で、参考音源や資料が豊富

・メンデルスゾーンの「無言歌集」を演奏するような感覚で取り組める

「献呈(クララによる編曲版)」がまだ難しいと感じる方には、まずこの作品に取り組むことをおすすめします。

► 演奏上の注意点

‣ 速度標語「Nicht schnell」の解釈

曲頭には「Nicht schnell.(速くなく)」という速度標語が記されており、これは原曲にもある、シューマンあらゆる作品で好んで用いた表現です。この言葉には微妙なニュアンスが込められています。

・「速くない」が、「遅い」でも「やや遅い」でもない

・あえて否定形を用いた表現

・「Moderato(中くらいの速さで)」とも書かなかった意図

この曖昧さは、演奏者に解釈の自由を与えるものです。演奏者の数だけ解釈が存在しうるこの速度標語について、まずは自分なりの解釈を持つことが重要です。

解釈のヒント

原曲の歌詞を参照しましょう。音源を聴いた「何となくのイメージ」で演奏するのではなく、詩の内容(孤独、喪失感、死への憧憬)を踏まえたうえで、テンポ感を決定することが大切です。具体的には、孤独に歩きながら内面の感情が静かに流れていくような時間感覚が適切でしょう。そう踏まえ、人間が歩く速さ(Andante)よりも速くなってしまうのはおかしいのではないか、というのが筆者の解釈です。

‣ メロディにおける同音連打のニュアンス

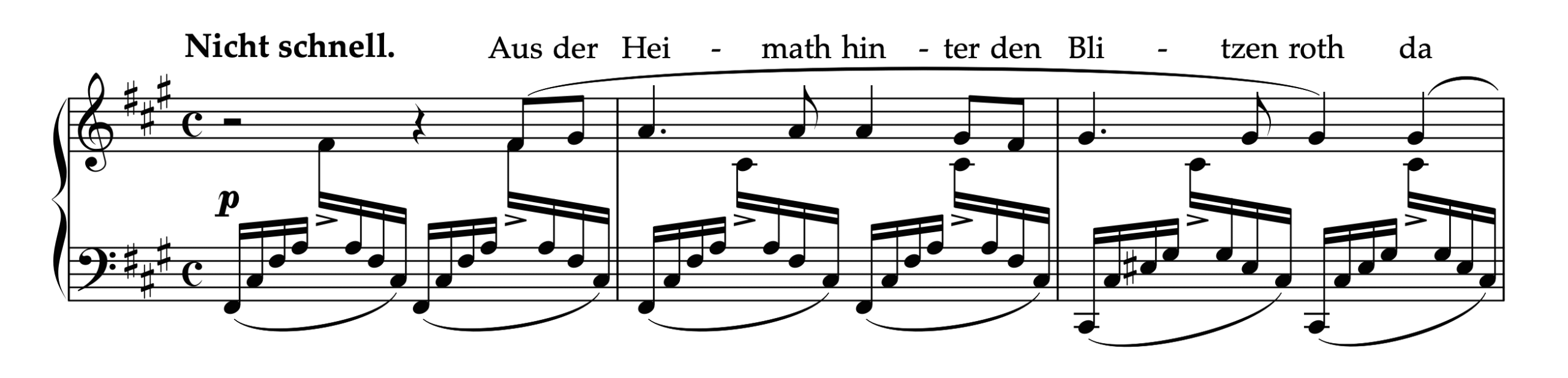

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

この楽曲のメロディは一見シンプルですが、同音連打を多く含むため、ニュアンスが難しい印象です。例えば:

・2小節目:A音が3回連続

・3小節目:Gis音が4回連続

同音連打を表現する際の基本原則は、「同じ高さの音を同じ強さで2つ以上並べない」ことです。「コン!コン!」というドアのノック音を不快に感じるのは、同じ音が均一に並んでいるためです。

2小節目の演奏法:

・3拍目のA音(4分音符)はフレーズの中心なので、小節中で最も重みを入れる

・その直前の8分音符のA音は短い音価なので、飛び出さないように控えめに

3小節目の演奏法:

・小節頭のGis音に小節中で最も重みを入れる

・その後は徐々に音量を落とし、フレーズの終わりに向けて収束させる

‣ クララが追加したダイナミクス表現

クララ編曲版は原曲の音遣いを尊重していますが、強弱指示については大幅な追加が見られます。これが編曲版の最大の特徴と言えるでしょう。

原曲にない強弱指示(追加された箇所):

・10小節目:p

・13小節目:cresc.

・14小節目:dim.

・15小節目:mf

・19小節目:dim.

・22小節目:ダイナミクスの松葉(< >)

・24小節目:< > と calando

・25小節目:< > と p

・26小節目:pp

音楽的意義

原曲の歌曲版では歌詞が担っていた感情の起伏を、ピアノ独奏版では強弱変化によって表現しようとするクララの意図が読み取れます。

特に注目すべきは、曲の後半に集中する弱音へ向かっていく繊細な強弱指示です。これは歌詞の内容(死への憧れ、静かな諦念)と対応しており、音楽が徐々に内面へと沈んでいく様子を表現していると考えていいでしょう。

演奏のコツ

原曲にはないけれども編曲上追加された情報というのは、その編曲作品を理解するためには重要なものです。これらの指示を機械的に実行するのではなく、「なぜここでクララはこの指示を加えたのか」を考えながら演奏するようにしましょう。

► 楽譜情報

以下の楽譜集には「異郷にて」をはじめ、クララが編曲したロベルトの歌曲が網羅的に収載されています。歴史的価値と実用性を兼ね備えた貴重な資料として、音楽学習者や研究者に愛用されています。

・クララによるシューマン歌曲のピアノソロ編曲集 30 Lieder und Gesange fur Klavier

|

|

► 終わりに

クララ・シューマンによる「異郷にて」の編曲は、夫ロベルトの音楽を誰よりも深く理解していた彼女ならではの愛情に満ちた編曲と言えるでしょう。

演奏にあたっては、以下の3点を特に意識してください。

・原曲の歌詞を理解する

・クララが追加した強弱指示の意図を考える

・メロディの同音連打が単調にならないように配慮する

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2daee609.28c43eaa.2daee60a.a56f25f8/?me_id=1304160&item_id=10070138&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fpianogakufu%2Fproduct_img%2F27328.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント