【ピアノ】ブルグミュラー18の練習曲 発表会映えする曲 3選:中級者向け

► はじめに

ブルグミュラーの「18の練習曲 Op.109」は、「25の練習曲 Op.100」より一歩高度な技術と音楽性を要求する作品集です。学習必須の曲集ではありませんが、ロマン派の表現技法がより豊かに盛り込まれているため、数曲抜粋して学習するのはおすすめです。

本記事では、本番での演奏効果が高く、聴衆に印象を残す3曲を厳選し、各曲の特徴と演奏のポイントを解説します。

► 厳選した練習曲

選曲基準

以下の観点から選曲しました:

1. 演奏効果:演奏発表会で聴衆にインパクトを与える楽曲

2. 技術習得:中級レベルで身につけたい技術が含まれている

3. 音楽性:将来的にレパートリーとして残せる音楽性を持った作品

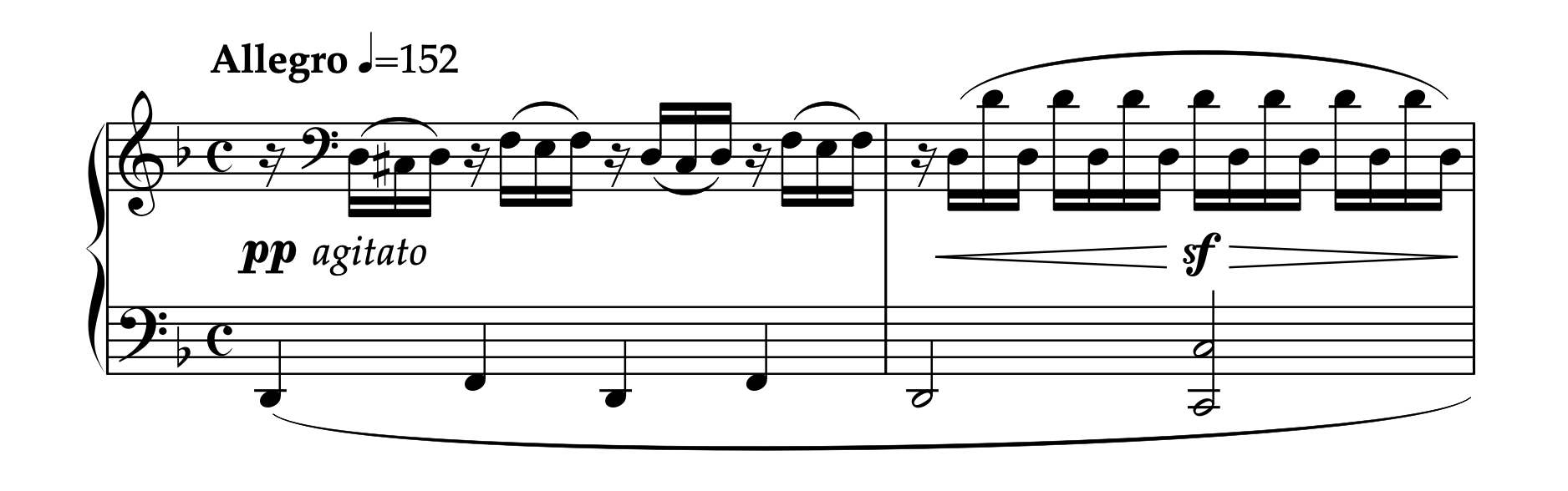

‣ 第13番「大雷雨」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

演奏時間:約1分50秒

難易度:ツェルニー30番後半程度

作品概要

「18の練習曲」の中でも最も劇的で演奏効果の高い作品です。分散和音やトレモロで嵐の情景を描写し、曲尾では束の間の静寂を表現します。ダイナミクスの対比と情景描写が印象的な楽曲として、人気のある一曲となっています。

表現や技術的なポイント:

・劇的な曲想を持つが、この楽曲の表現ポイントはむしろ弱奏部分を静かに表現すること

・それにより、f や ff の部分が活きる

・agitatoの印象を強めるために、< > などのダイナミクスの時間的変化を大袈裟めに表現する

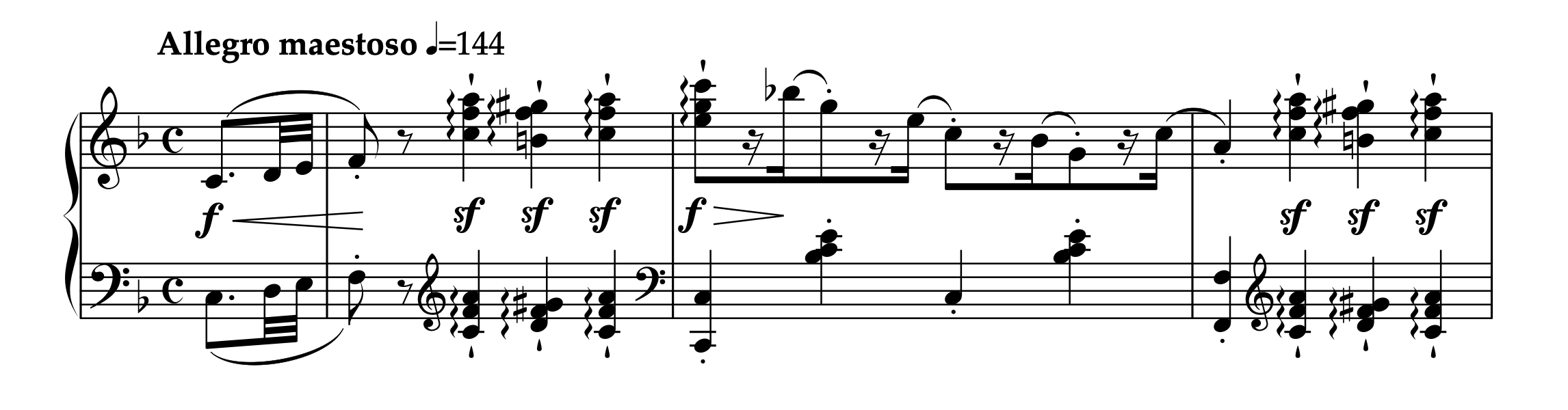

‣ 第17番「マーチ」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

演奏時間:約2分30秒

難易度:ツェルニー30番後半程度

作品概要

スケール、オクターヴ、分散和音、和音奏、装飾音、内声の抽出など、様々なテクニックが含まれる楽しげな作品です。行進曲らしい力強さと華やかさを持ち、演奏発表会で複数曲を演奏する場合のオープニングにも適しています。

表現や技術的なポイント:

・付点のリズムが3連符になってしまわないようにキビキビと演奏する

・アクセント記号や sf が書かれている箇所をきちんと読み取り、鳴りっぱなしに気をつける

・右手が技巧的だが、テンポキープの要は左手なので、両手共に丁寧に練習する

・無駄にテンポが揺れてしまうと行進曲らしさが無くなってしまうので、十分に注意する

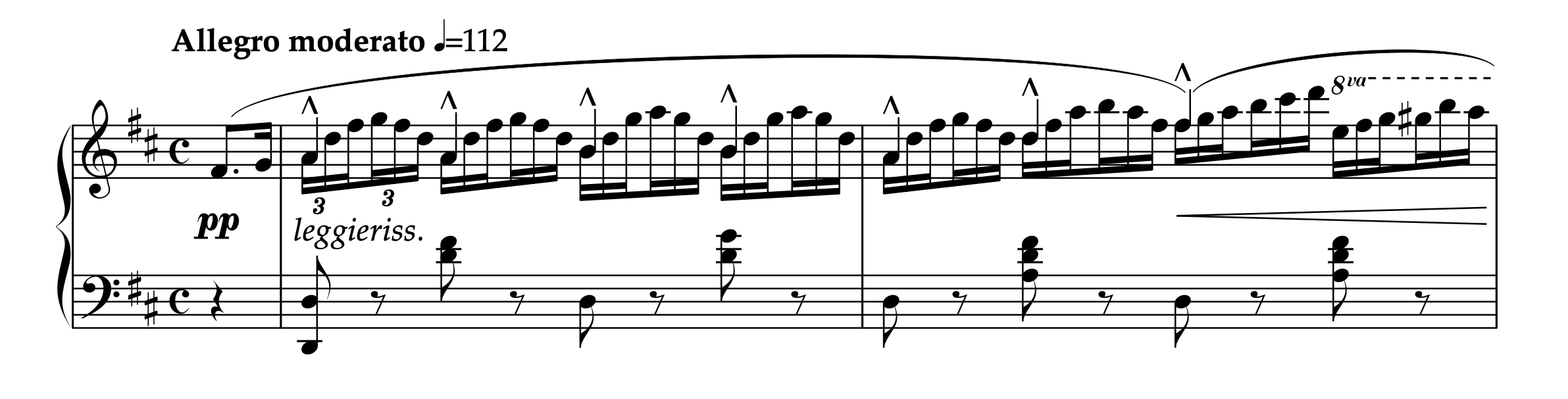

‣ 第18番「紡ぎ歌」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

演奏時間:約1分30秒

難易度:ツェルニー30番後半程度

作品概要

「18の練習曲」の最終曲として、技術的にも音楽的にも充実した内容を持つ作品です。糸車の回転を思わせる伴奏パターンと共に、美しいメロディーが歌われます。

表現や技術的なポイント:

・分散和音は止まらない糸車の回転のように

・左手のバス以外の内声がうるさくならないように注意する

・最後の駆け上がりスケールではテンポを遅くしない(音価で accel. しているため)

・テンポが遅いと左手の伴奏パターンが退屈に聴こえてしまう楽曲なので、最終的にはできる限りテンポを上げる

► 作品比較表

| 曲名 | 演奏時間 | テンポ | 重点練習ポイント |

|---|---|---|---|

| 第13番「大雷雨」 | 約1分50秒 | Allegro ♩=152 | 音楽的なダイナミクス変化 |

| 第17番「マーチ」 | 約2分30秒 | Allegro maestoso ♩=144 | 付点リズムの正確性 |

| 第18番「紡ぎ歌」 | 約1分30秒 | Allegro moderato ♩=112 | 右手の正確性とテンポアップ |

► 楽譜選び

推奨楽譜

この練習曲は多くの出版社から楽譜が発行されていますが、ブルグミュラー25の練習曲で使った出版社と同じ出版社の楽譜を選んで問題ありません。筆者自身が当時学習したときは、以下の全音楽譜出版社の楽譜を使いました。

・ブルグミュラー18の練習曲 / 全音楽譜出版社

► 学習方法の提案

発表会での演奏順序を考慮した場合:

1. 第17番「マーチ」(力強いオープニング)

2. 第18番「紡ぎ歌」(短い演奏時間による、美しいつなぎの楽曲)

3. 第13番「大雷雨」(印象的なフィナーレ)

第17番「マーチ」が一番曲尺が長い楽曲です。したがって、この順序で演奏する場合は、「マーチ」のD.C.以外のリピートはすべて省略し「大雷雨」のリピートはすべて行うようにすると、全体のバランスが取れるでしょう。

技術習得を重視した選曲:

・第13番「大雷雨」:ダイナミクス変化の表現技術を学ぶ

・第17番「マーチ」:リズム感と多種のテクニック要素を学ぶ

・第18番「紡ぎ歌」:主に右手の分散和音とスケールを学ぶ

►「18の練習曲」の他の楽曲との付き合い方

学習アプローチの提案

ブルグミュラー18の練習曲は、25の練習曲と比較して異なる学習アプローチが効果的です。全曲に取り組むのではなく、多様な作曲家への展開を考慮して抜粋で取り組んでみましょう。初中級から中級へ差し掛かるこの段階では、ブルグミュラー以外の作曲家(ショパン、メンデルスゾーン、シューマン など)の作品にも積極的に触れることで、より幅広い音楽要素を学習できます。

具体的な学習方針:

・演奏発表会重視の場合:本記事で紹介した3曲を中心に、演奏効果の高い作品を選択する

・技術習得重視の場合:自身の弱点となる技術要素を含む楽曲を優先的に選択し、3曲程度取り組む

・好奇心重視の場合:気に入った楽曲を深く掘り下げ、長期的なレパートリーとすることを視野に入れる

► 終わりに

ブルグミュラーの「18の練習曲」は、25の練習曲から一歩進んだ技術と表現力を身につけるのに適した作品集です。本記事で紹介した3曲は、いずれも発表会で聴衆に強い印象を与える効果的な楽曲です。

技術的な習得とともに、これから中級以上へ接続する段階へ向けて、ロマン派特有の書法に慣れることができる点でも有益な教材と言えるでしょう。

必ずしも必須の曲集というわけではありませんが、数曲抜粋して学習するのはおすすめできます。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント