【ピアノ】黒鍵から白鍵へ滑り下ろす運指の活用:J.S.バッハ作品で学ぶ応用運指テク

► はじめに

黒鍵から白鍵への滑り下ろし運指は、ピアノ演奏における重要なテクニックの一つです。このテクニックを習得することで、音型に対して指が足りないパッセージを滑らかに演奏でき、表現の幅も大きく広がります。

ピアノの鍵盤構造において、黒鍵は白鍵よりも高い位置にあるため、この高低差を利用して指を「滑り下ろす」ことで、同じ指でも異なる鍵盤を自然に連続演奏することが可能になります。

物理的優位性:黒鍵から白鍵への高低差を活用

運指の効率化:替え指が困難な場所などでの同一指使用

表現力向上:レガート・ノンレガート両方に対応

► J.S.バッハ作品での実践例

J.S.バッハの作品は、このテクニックを学ぶのに最適な教材です。J.S.バッハの弾き方には様々な解釈があり、すべてノンレガート(音を区切る奏法)で弾く解釈も散見されますが、オーソドックスにレガート(滑らかにつなげる奏法)中心で演奏する場合、運指に工夫が必要です。

· 実践例① インヴェンション 第2番 BWV773

J.S.バッハ「インヴェンション 第2番 BWV773」

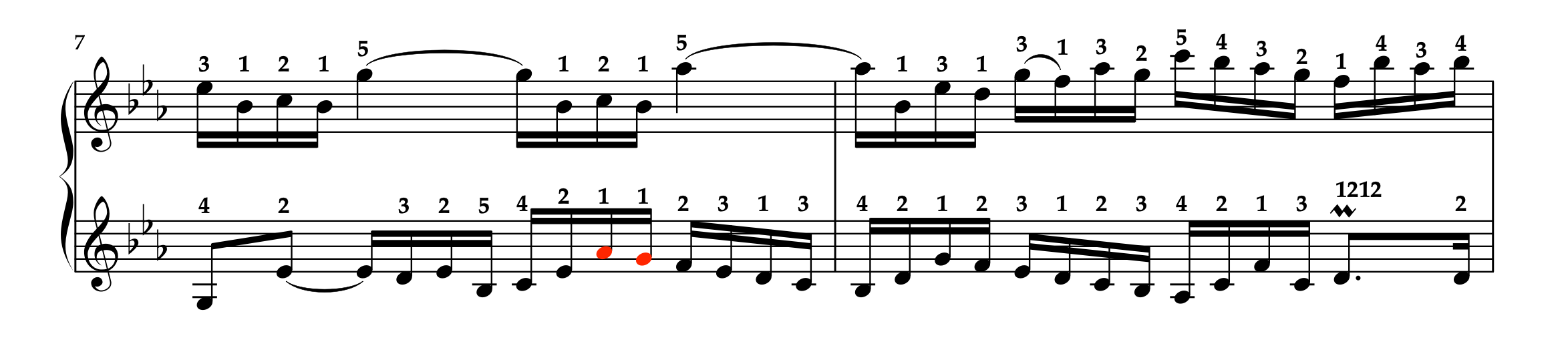

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、7-8小節)

レッド音符で示した部分では、1の指を黒鍵から白鍵へ滑り下ろす運指が効果的です。

表現効果:

・レガート演奏時:指を滑らせることで「ニュルっとした」滑らかなライン形成

・ノンレガート演奏時:同一指使用により音色・ニュアンスの統一がしやすい

1の指に限りませんが、同じ指の連続というのは表情を作り出すことに長けています。

同じ指の連続というのは、音型に対して指が足りないときに有効に取り入れられますし、また、表現の味方でもあることを踏まえておきましょう。

· 実践例② シンフォニア 第6番 BWV792

J.S.バッハ「シンフォニア 第6番 BWV792」

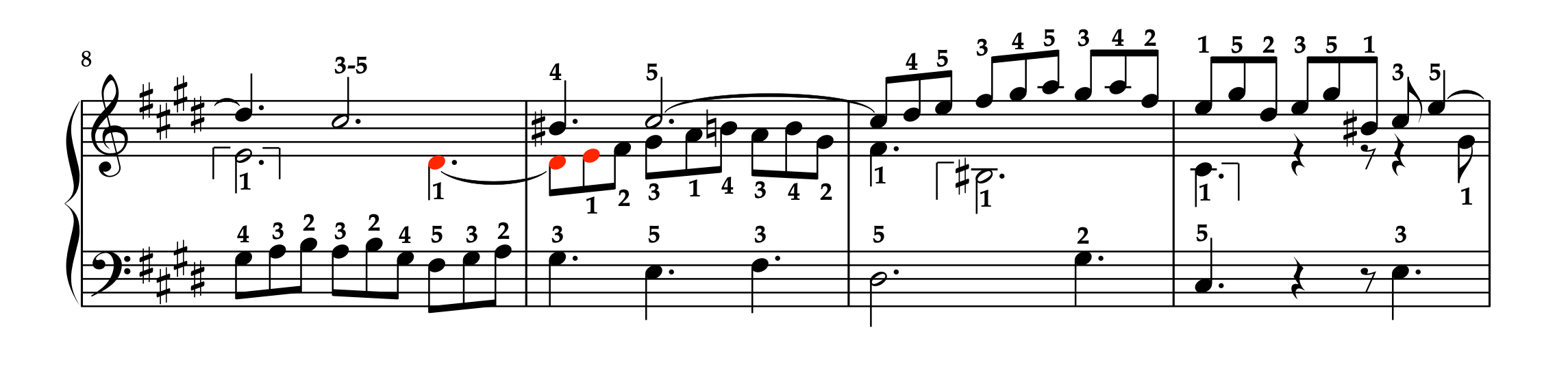

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、8-11小節)

この楽曲では、レッド音符部分で1の指の滑り下ろしが特に効果的です。現行のヘンレ版でも採用されている運指です。

同様の処理が可能な箇所

譜例(同曲 30-37節)

30小節目および35小節目のレッド音符部分でも、同様の処理が有効です。

· 実践例③ シンフォニア 第8番 BWV794

J.S.バッハ「シンフォニア 第8番 BWV794」

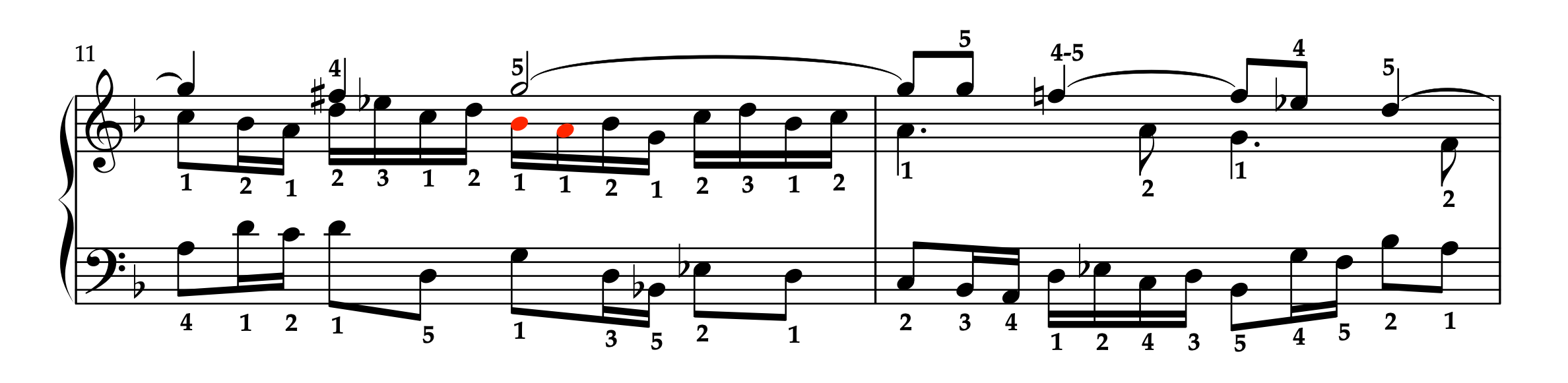

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、11-12小節)

この楽曲程度の快活なテンポ(♩= 70 程度における16分音符演奏)でも問題なく使用可能です。

· 実践例④ シンフォニア 第9番 BWV795

J.S.バッハ「シンフォニア 第9番 BWV795」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、7-12小節)

この楽曲では、特に多くの場面でこのテクニックが活用できる優れた学習教材です。

· 実践例⑤ 平均律 第1巻 第22番 フーガ

J.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第22番 BWV 867 ロ短調 より フーガ」

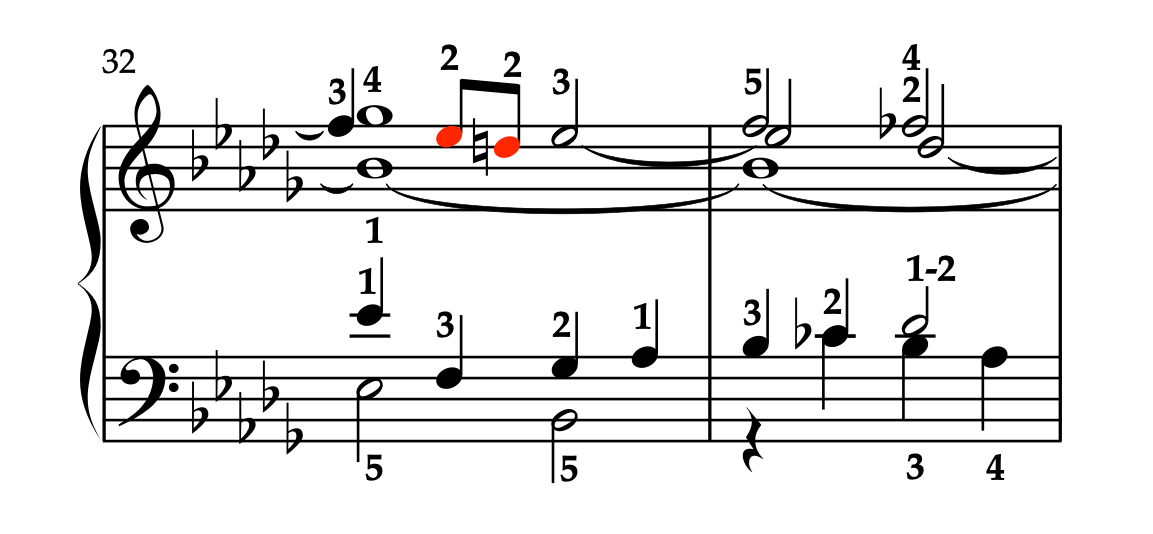

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、32-33小節)

「2の指」を滑り下ろす応用例です。現行ヘンレ版でも採用されている運指です。

► 応用視点:ショパンの「4の指」の連続使用

ショパンは自身の作品で「4の指」の連続使用を頻繁に指示しました。これは同一指連続使用の表現効果を重視した例として参考になります。

以下の書籍では、同一指使用の表現的側面について詳しく解説されています。

・ショパンのピアニスム その演奏美学をさぐる 著 : 加藤 一郎 / 音楽之友社

► 終わりに

黒鍵から白鍵への滑り下ろし運指は、技術的問題の解決と表現力向上を同時に実現する優れたテクニックです。

学習ポイント:

・本記事で取り上げたJ.S.バッハ作品での基本的な学習

・表現意図に応じた使い分けを目指す

・他の運指テクニックとの組み合わせを考える

運指について体系的に学習したい方は、以下の学習パスを参考にしてください。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント