【ピアノ】ベレンス「左手のトレーニング Op.89」導入完全ガイド

► はじめに

ピアノを弾いていて、「利き手の右手は流暢に動くのに、左手がついていかない」「左手の音が不揃いで、タッチが安定しない」といった悩みを抱えていませんか。

ピアノの演奏では、左手も右手と同等、あるいはそれ以上に重要な役割を持ちますが、多くの学習者が左手の技術向上に苦労しているのが現実です。そこで本記事で紹介するのが、ベレンス「左手のトレーニング Op.89」です。この教材は左手の技術向上に特化した貴重な練習曲集として、現在も世界中で使われています。

► ベレンスとは

ヘルマン・ベレンス(1826-1880)は、ドイツ系スウェーデンの作曲家・ピアニストです。ハンブルクに生まれ、ストックホルムで生涯を閉じた彼は、多くのピアノ教則本や練習曲集を残しましたが、その中でも「左手のトレーニング Op.89」は、左手の技術向上に特化した貴重な教材として現在も広く使われています。

►「左手のトレーニング Op.89」の内容

‣ 全体構成

本曲集は2部構成になっています:

第1部 46のトレーニング

左手のみで演奏する、基礎的な指の動きを集中的に鍛える短いエクササイズ群です。音階、アルペジオ、跳躍、反復音など、左手に必要な様々な動作パターンが網羅されています。各トレーニングは1〜2ページ程度の短い楽曲で、特定の技術課題に焦点を当てています。

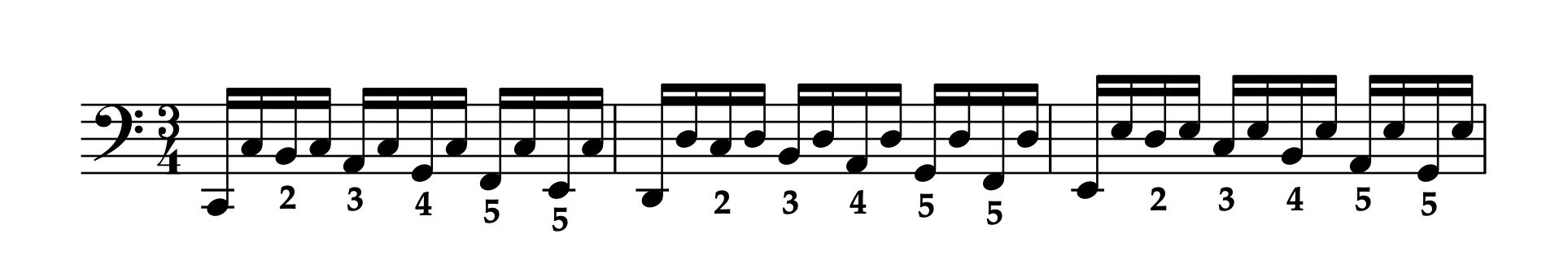

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、第1部 第3曲 曲頭)

第2部 25の練習曲

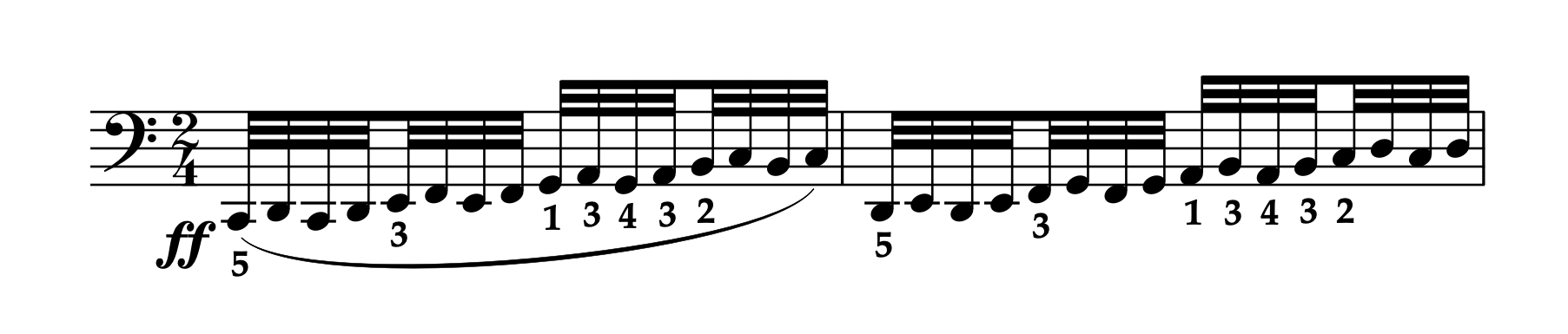

左手のみで演奏する、独立した練習曲として完成された楽曲です。各曲には最終的なテンポ指定、強弱記号、アーティキュレーションなど、表現上の細かい指示が記されており、技術的な訓練と音楽的な表現の両方を学ぶことができます。

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、第2部 第4曲 曲頭)

‣ 第1部の特徴的な練習内容

第1部では、左手特有の技術課題が体系的に配列されています。動きにくい5-4指・4-3指の開発に効果的な以下の番号は、筆者自身も一定期間取り組んで動きが明らかに改善したおすすめの練習曲です:

・第1部 より トレーニング No.2

・第1部 より トレーニング No.11

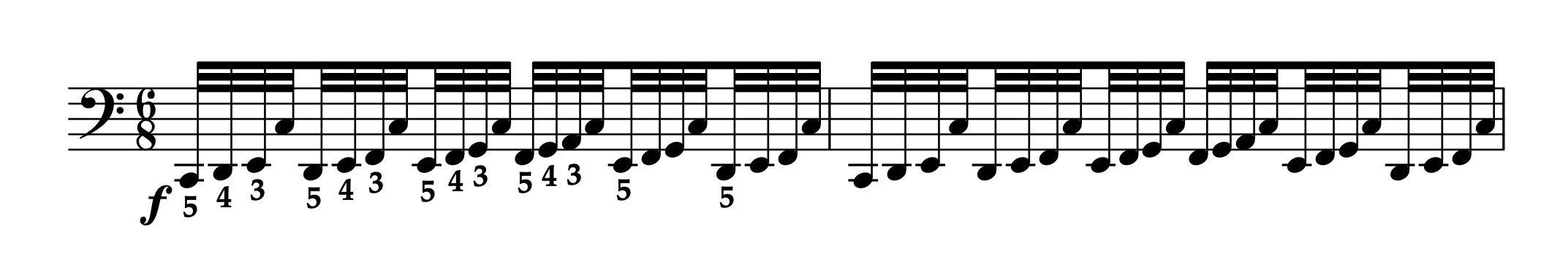

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、第1部 第2曲 曲頭)

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、第1部 第11曲 曲頭)

► いつから始めるべきか:レベル別判断基準

‣ 推奨開始時期

ベレンスの効果を最大限に得るには、ある程度の基礎技術が必要です。一般的な目安として、ツェルニー30番に入門した段階以降での開始をおすすめします。

より具体的には、以下の2点をクリアしていることが望ましいと言えるでしょう:

・ツェルニー30番(または同レベルの作品)に取り組んでいる、あるいは取り組める技術レベルに達している

・上記で紹介した第1部の譜例をゆっくりでも初見で弾くことができる

これらの条件を満たしていれば、ベレンスの教材から十分な効果を得られるでしょう。

‣ レベル別のアプローチ

初級上(ツェルニー30番前半以降):

このレベルの学習者は、「第1部 46のトレーニング」から順番に取り組むことをおすすめします。第2部は難易度が上がるので、一旦無視して構いません。

中級(ツェルニー40番中盤以降):

すでに一定の技術を持っている中級者は、より効率的なアプローチが可能です。「第2部 25の練習曲」から始めて、自身の弱点を発見し、その補強のために第1部を逆引き辞書的に活用する方法が効果的です。例えば、第2部の練習曲でアルペジオが苦手だと感じたら、第1部のアルペジオ関連のトレーニングに戻って集中的に練習するといった使い方です。

► ハノンとの違いと使い分け

‣ 両者の比較

指訓練の教材といえばハノンを思い浮かべる方も多いでしょう。ここでは両者の違いを明確にし、効果的な使い分け方を解説します。

| 項目 | ハノン | ベレンス Op.89 |

|---|---|---|

| 対象 | 両手(左手単独練習も可) | 左手専門 |

| 内容 | パターン化された反復練習が中心 | 第2部は多様な技術課題と音楽性を含む練習曲 |

| 難易度 | 初級〜中上級 | 初中級〜中上級 |

| 音楽性 | 技術訓練に特化しており、音楽的な表現は度外視されている | 特に第2部では、表現の指示があり音楽的な演奏が求められる |

‣ 使い分けの基本原則

重要な注意点

すでにハノンをしっかり継続しているのであれば、ベレンスを無理に追加する必要はありません。同系統の練習を入れすぎると、練習が分散して中途半端になってしまいます。どちらか一方に集中するほうが、より高い効果が期待できます。

ハノンを優先すべき学習者:

・どちらをやればいいか迷っているのであれば、まずはべレンスよりもハノン

・両手の訓練を重視したい、バイエル修了程度の学習段階にはきている方

・全調スケールなどで楽典の基礎も同時に覚えたい方

ベレンスを取り入れるべき学習者:

・ツェルニー30番入門程度以上の技術がある方

・左手の強化に重点を置きたい、または、左手の表現力をさらに高めたい初中級〜中級者

・左手の訓練のみならず、左手のみで演奏する作品に興味のある方(第2部の抜粋使用を推奨)

► 楽譜の選び方:シャーマー版 vs 全音版

現在入手しやすいのは、シャーマー版と全音版の2種類です。筆者は両方を所持しており、実際に使用して比較検討しました。結論から言えば、全音版をおすすめします。

シャーマー版の特徴:

・ベレンス自身による注釈のみ掲載(英語に訳されている)

・第三者による練習の手引きなどの文章がない

・外国語のみで日本語解説なし

・クラシカルで味のある表紙デザインが魅力的

全音版の特徴(推奨):

・市田儀一郎氏(1932-2014)による日本語による解説が付いている

・各曲に「練習上の注意」「学習上のポイント」が記載されている

・ベレンス自身による注釈の訳も完備

・編者による練習方法の提案が具体的

全音版はこんな学習者に最適:

・独学または先生の指導が限られている方

・効率的に練習を進めたい方

・技術的な理解を深めながら学びたい方

本曲集はレパートリーのための曲集というよりは、練習曲として効率よく確実に練習していくことが主眼です。そのため、学習の指標となる日本語解説が充実している全音版をおすすめします。

・ベレンス 左手のトレーニング 全音楽譜出版社

► 効果的な練習方法と継続のコツ

‣ ベレンスが推奨する練習法

ベレンス自身が序文などで推奨している基本的な練習法を紹介します(全音版の訳に基づく):

・毎日6〜8曲を取り上げ、10-15分間練習する

・この辛抱強さを持続するなら、その効用がたちどころに認められるはず

・最初は程よいテンポで、そして繰り返すごとに少しずつテンポを上げる

・この練習はできるだけフォルテで弾くように

・1つの音符に2通りの運指が書かれているところでは、その両方で練習すること

‣ 実践ポイント

1. 段階的なテンポアップを心がける

「終わらせること」や「やった感を得ること」を目的にしてしまわず、最初はゆっくりとしたテンポで正確に弾けることを確認してから、徐々にテンポを上げていきましょう。焦ってテンポを上げると、嘘ばっかり弾いて不正確な動きが身についてしまい、かえって上達を妨げます。

2. 技術目標を明確にする

各曲には習得すべき技術目標があります。それをしっかり見極めて、それに従った練習方法を自分で考案することが大切です。漠然と弾くのではなく、「この曲では何を克服するのか」を常に意識しましょう。

全音版を使用している場合は、楽曲解説部分を事前に読み、その曲の目的と練習のポイントを理解してから演奏に取り組むことをおすすめします。目的意識を持った練習は、無目的な練習の数倍の効果があります。

3. 正しくない練習なら中止すべし

全音版の解説では、「もしこのこと(集中と自己批判に関する諸注意)を怠る態度でこの練習に接するなら、すこし誇張して言わせていただくなら、『即刻この練習を中止すべし』と声を大にして申し上げましょう」と強く警告しています。集中力を欠いた無思考な練習は、時間の無駄であるばかりか、良くない癖を固めてしまう危険性があります。

► 挫折しないためのコツ

飽きたときの対処法とモチベーション維持の工夫を紹介します:

現実的な練習時間の設定

ベレンスは10〜15分の練習を推奨していますが、これを上限と考えましょう。最初から気合いを入れ過ぎると、かえって続きません。

練習メニューの柔軟な組み換え

第1部の機械的な練習に飽きてきたら、より音楽性のある第2部の練習曲を混ぜ合わせましょう。単調さを避けることで、モチベーションを維持できます。

練習の意義を再確認する

全音版を使用している場合は、解説部分を読み返し、練習の目的を再確認しましょう。なぜこの練習が必要なのか、どんな効果があるのかを理解することで、モチベーションが回復します。

記録による進歩の可視化

ICレコーダーやスマートフォンで自身の演奏を録音しながら練習しましょう。録音は通し練習のときに行うだけでなく、日頃の基礎練習で回しっぱなしにするのもおすすめです。誰かに見られているような緊張感が生まれることで、より集中できるからです。

取り組みまでのハードルを下げる

練習後は楽譜をわざわざ棚にしまわず、ピアノの譜面台に開きっぱなしにしておきましょう。毎回楽譜を取り出す手間が省けるだけでなく、「ちょっと弾いてみようかな」という気持ちになりやすくなります。

► 筆者自身の経験談

筆者は当初、「第2部 25の練習曲」を音楽作品として楽しむために弾いていましたが、その効果を実感し、その後「第1部 46のトレーニング」にも取り組みました。特に「第1部 No.2 および No.11」を2週間ほど集中的に練習したところ、左手の動きにくい指(4-5指、3-4指)の動きが明らかに向上しました。

この経験から、第2部で音楽性を楽しみながら、第1部で弱点を補強するというアプローチも有効だと感じています。

► 終わりに

「左手のトレーニング Op.89」は、左手の技術を集中的に鍛える貴重な教材です。しかし、その効果を得るには、集中力を持って取り組むことが絶対条件となります。漫然とした練習は時間の無駄であるばかりか、良くない癖を固めてしまう危険性さえあります。

また、すでにハノンなどの学習に取り組んでいる場合は、両方を並行するのではなく、どちらか一方に集中するほうが効果的です。本記事の「ハノンとの使い分け」セクションを参考に、自身に適した教材を選択しましょう。

推奨記事:【ピアノ】左手のみで演奏するピアノ曲:魅力と実践の入門ガイド

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント