【ピアノ】ベートーヴェン「バガテル Op.119-1」の詳細分析

► はじめに

ベートーヴェン「11のバガテル 第1番 Op.119-1」は、わずか74小節という短い楽曲でありながら、和音と単音の巧妙な対比、ヘミオラによる「せき込み」表現、多声書法の隠された技巧など、演奏者が理解すべき重要な要素が数多く含まれています。

本記事では、楽曲の構造分析から始まり、各セクションの詳細な技法解説、演奏のポイントまで、この作品を深く理解するための包括的な分析をお届けします。楽曲分析の手法を学びたい方、演奏表現を向上させたい方、そしてベートーヴェンの作曲技法に興味を持っている方にとって、実践的な学習材料となることでしょう。

► 分析:ベートーヴェン「11のバガテル 第1番 Op.119-1」

‣ 1. 和音と単音の対比から見る構造分析

· 構造分析

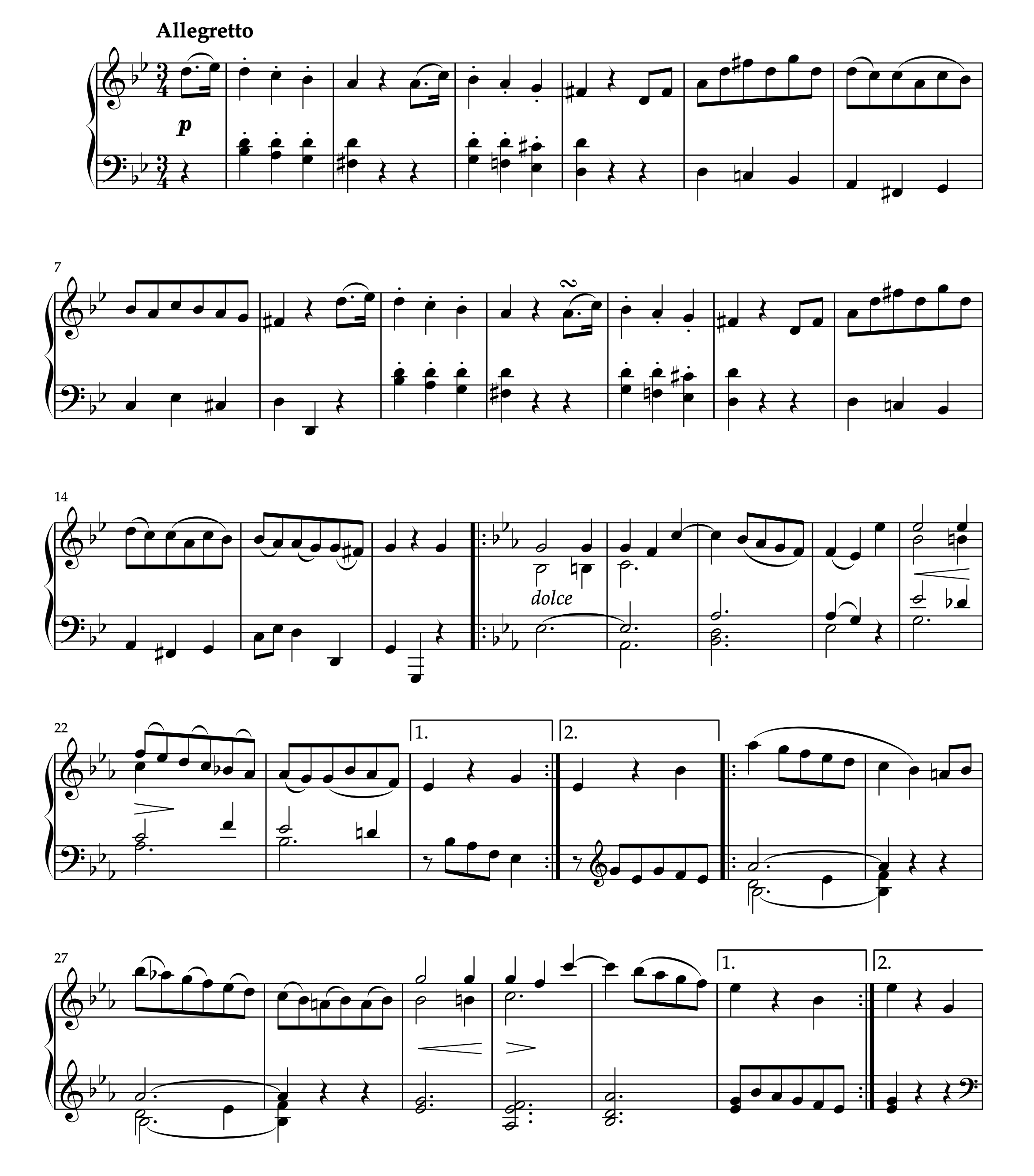

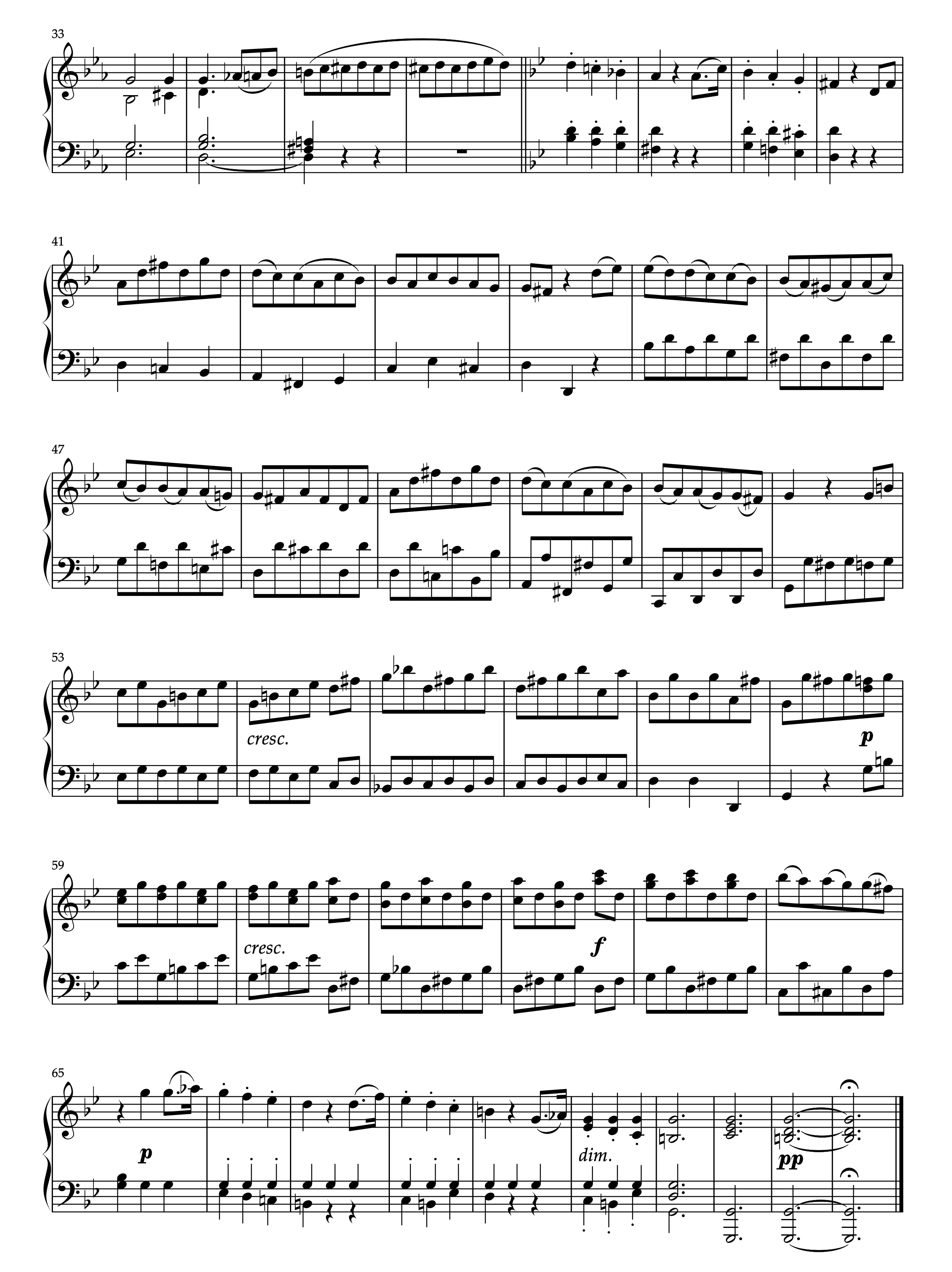

ベートーヴェン「11のバガテル 第1番 Op.119-1 ト短調」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

全体構造

作品全体は74小節から成り、以下のように大きく分けることができます:

・Aセクション:1-16小節

・Bセクション:17-32小節

・経過:33-36小節

・A’セクション:37-51小節

・コーダ:52-74小節

形式:三部形式的な要素を持つ自由な形式

· セクション別分析

Aセクション(1-16小節)

セクションAでは、和音と単音の使い分けが4小節単位で規則的に行われており、これが音楽的な起伏を生み出しています。

① 1-4小節:和音主体の書法

・冒頭から和音進行で音楽が展開

・旋律線と和音による伴奏がシンプルながらもハーモニー感を作り出す

・軽さを持った和音書法

② 5-8小節:単音による展開

・一転して単音による繊細な書法

・特筆すべきは5小節目の右手パートにおける多声的な書法(後述)

・一つの声部で複数の声部を表現する「隠れた多声」の技法

③ 9-12小節:再び和音主体に

・冒頭の和音テクスチュアへの回帰

・メロディ線に多少の変化が見られる

④ 13-16小節:単音による締めくくり

・5-8小節と同様の単音による多声的な書法

・後ほど展開される2音1組のアーティキュレーションの使用(15小節目)

Bセクション(17-32小節)

・24小節目を除き、終始和音を基調とした書法

・Aセクションとは対照的な統一された音響

・和音の持続的な使用により、より豊かな響きを実現

経過(33-36小節)

・前半部は和音書法による

・後半部には単音書法よる無伴奏表現が見られる

A’セクション(37-51小節)

・基本的にAセクションの書法を踏襲

・反復の45-51小節では、Aセクションの時と異なり、単音による変奏展開

コーダ:52-74小節

・最後は pp での深い和音による静かな終結

・58-64小節でも、やはり、小構造単位で和音が使われている

· 特筆すべき技法的特徴

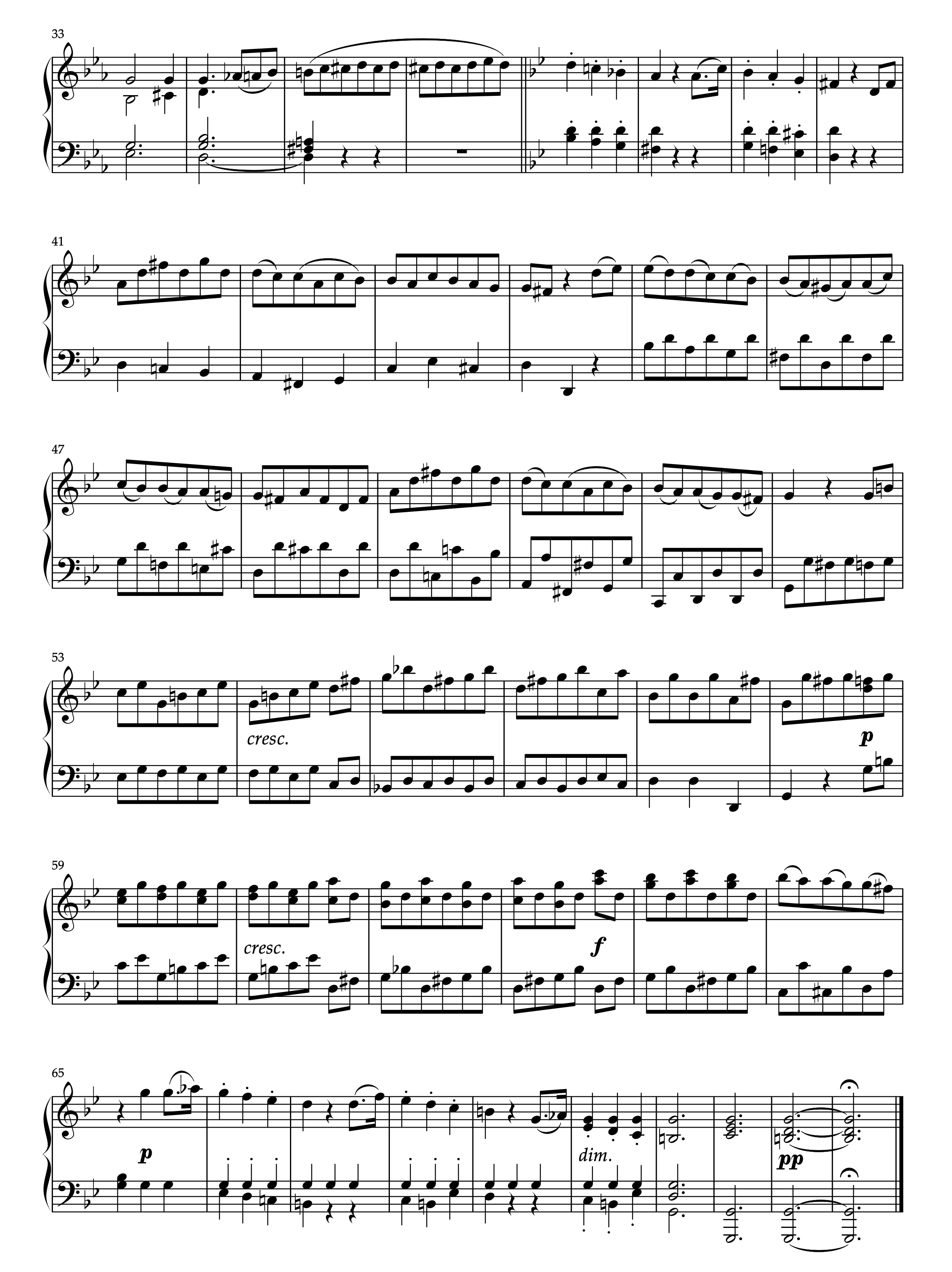

譜例(5小節目)

このような書法は「単音」の動きですが、多声的な書法です。

1. 隠れた多声書法が見られる箇所

・5小節目の右手パート

・13,41,49小節目の右手パート

・45-56小節の左手パート

・57小節目の右手パート

・58-63小節:和音と多声の融合

・64小節の左手パート

2. 和音の使用法

・構造的な区分けを明確にする手段として機能

・厚みの変化や色彩感の変化をもたらす

・曲想の転換点で効果的に使用

· 演奏へのヒント

1. 和音セクションの演奏

・各和音の響きのバランスに注意

・特に内声の扱いを丁寧に(17-18小節の右手の内声 他)

・縦に刻まず、音楽を横へ流す

2. 単音セクションの演奏

・両手パートの各声部の独立性を保つ

・多声書法の声部間のバランスを考慮

・アーティキュレーションの表情を考慮

· まとめ

このバガテルでは、和音と単音という基本的な「音の形」の対比が、作品の構造を形作る重要な要素として機能しています。単純な音の形の違いではなく、ベートーヴェンの緻密な音楽的設計を反映したものと言えるでしょう。

また、一見シンプルに見える単音のパッセージにも多声的な書法が隠されており、バロック音楽でも見られた特徴が見事に融合しています。

‣ 2. せき込み表現の分析

· 前提知識:ヘミオラとは

ヘミオラとは、「3拍子系の曲で、2つの小節を3分割するリズムのとり方」。より広義には、「2つの奇数拍子の小節を1つにする」という解釈もあります。

具体的には以下のような形で現れます:

・通常の3拍子:│♩ ♩ ♩│♩ ♩ ♩│

・ヘミオラ: │♩ ♩ ♩ │

· 構造分析の再掲

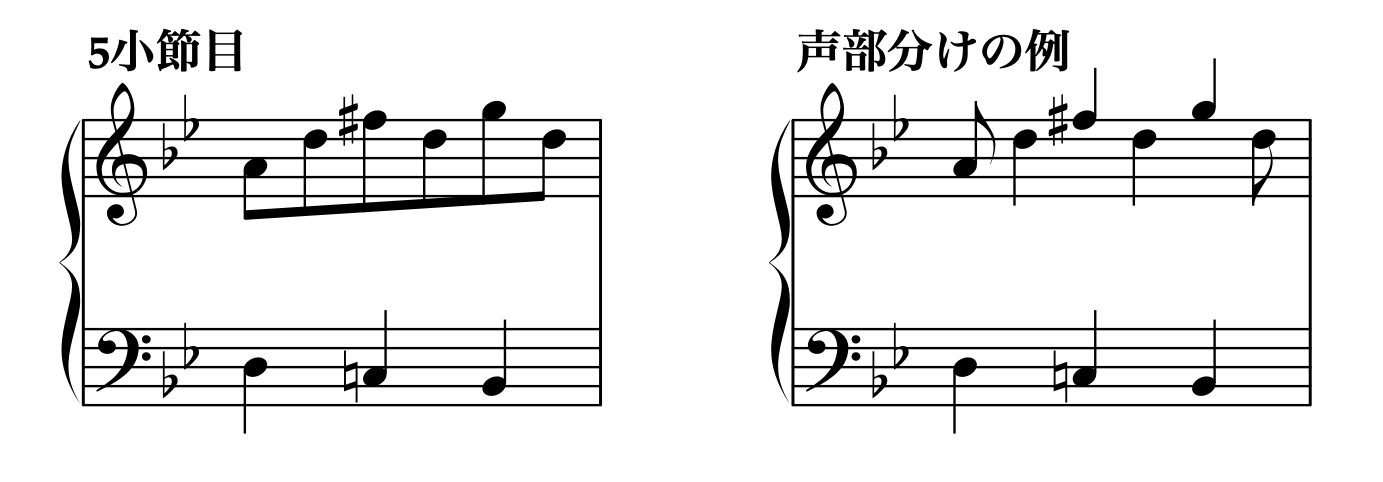

譜例(楽曲全体)

全体構造

作品全体は74小節から成り、以下のように大きく分けることができます:

・Aセクション:1-16小節

・Bセクション:17-32小節

・経過:33-36小節

・A’セクション:37-51小節

・コーダ:52-74小節

形式:三部形式的な要素を持つ自由な形式

·「せき込み」表現の技法分析

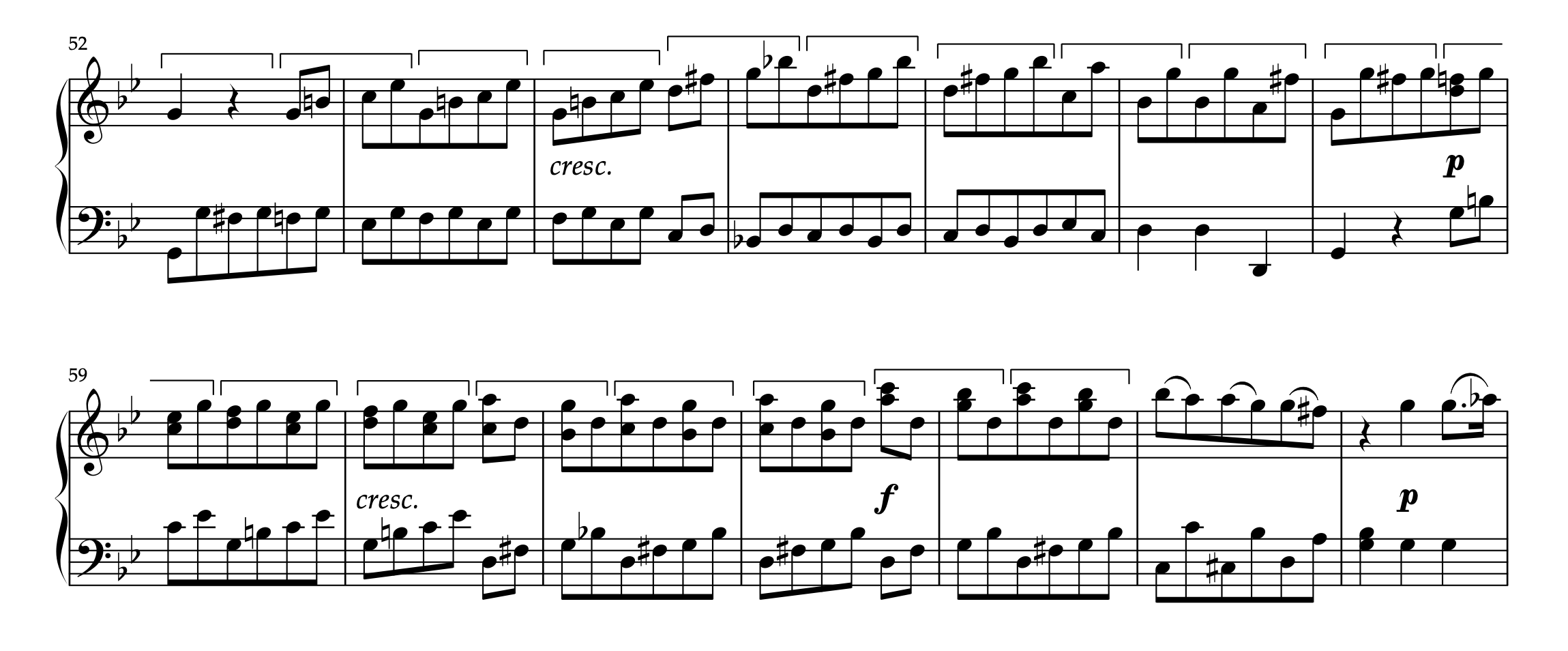

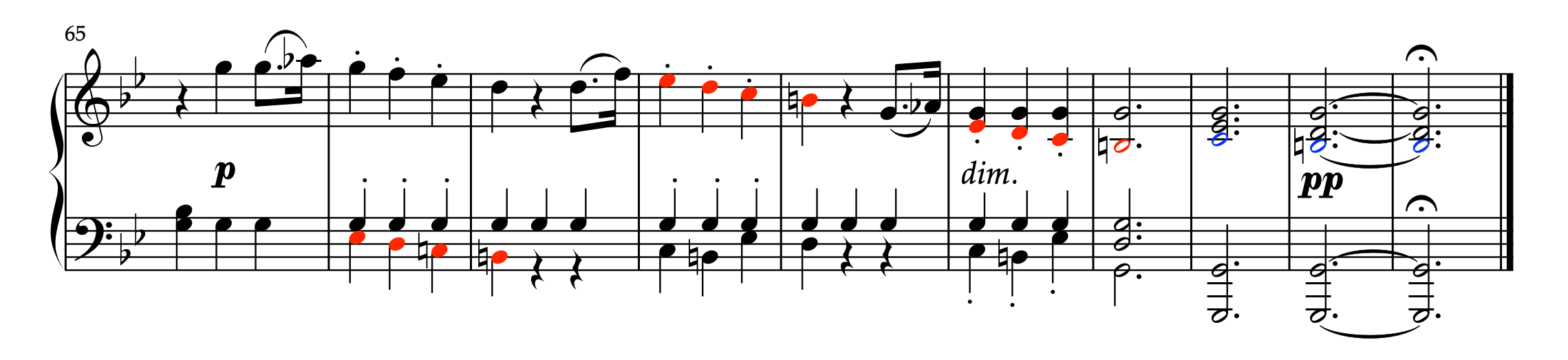

譜例(52-65小節)

特に注目すべきは、コーダ部分(52-74小節)に見られる「せき込み」表現です。この部分では以下の作曲技法が効果的に組み合わされています:

1. ヘミオラの活用

・カギマークで示したように、ヘミオラ手法を導入

・拍子感の揺らぎによる推進力の創出

・聴き手の予測を裏切る緊張感の演出

2. 段階的なダイナミクス設計

・60小節目のcresc. から f への計画的な展開

・音量の漸増と共に高まる緊張感

・クライマックスに向けた自然な盛り上がり

3. アーティキュレーションの変化

・64小節目での2音1組の細かな音型

・せき込みの行き着く先

60小節目に出てくる cresc. にはクライマックスの f へ向かう方向性が見えます。これは単なるダイナミクス変化ではなく、カギマークで示したヘミオラというリズム的特徴と相乗効果で音楽をせき込ませる役割があると考えられるでしょう。それが64小節目に見られる2音1組の細かなアーティキュレーションを引き出します。

つまり、演奏上、「65小節1拍目まではノンストップで音楽を進めて欲しい」というメッセージを、ベートーヴェンは楽譜ではっきりと伝えています。

· まとめ

要点:

・リズム処理の柔軟性(特にヘミオラの扱い)

・緊張感の段階的な構築方法

・複数要素の組み合わせでの相乗効果による、音楽の方向性の強化

・音楽エネルギーに基づいた演奏解釈

‣ 3. バスラインの分析と解釈

· 着目点

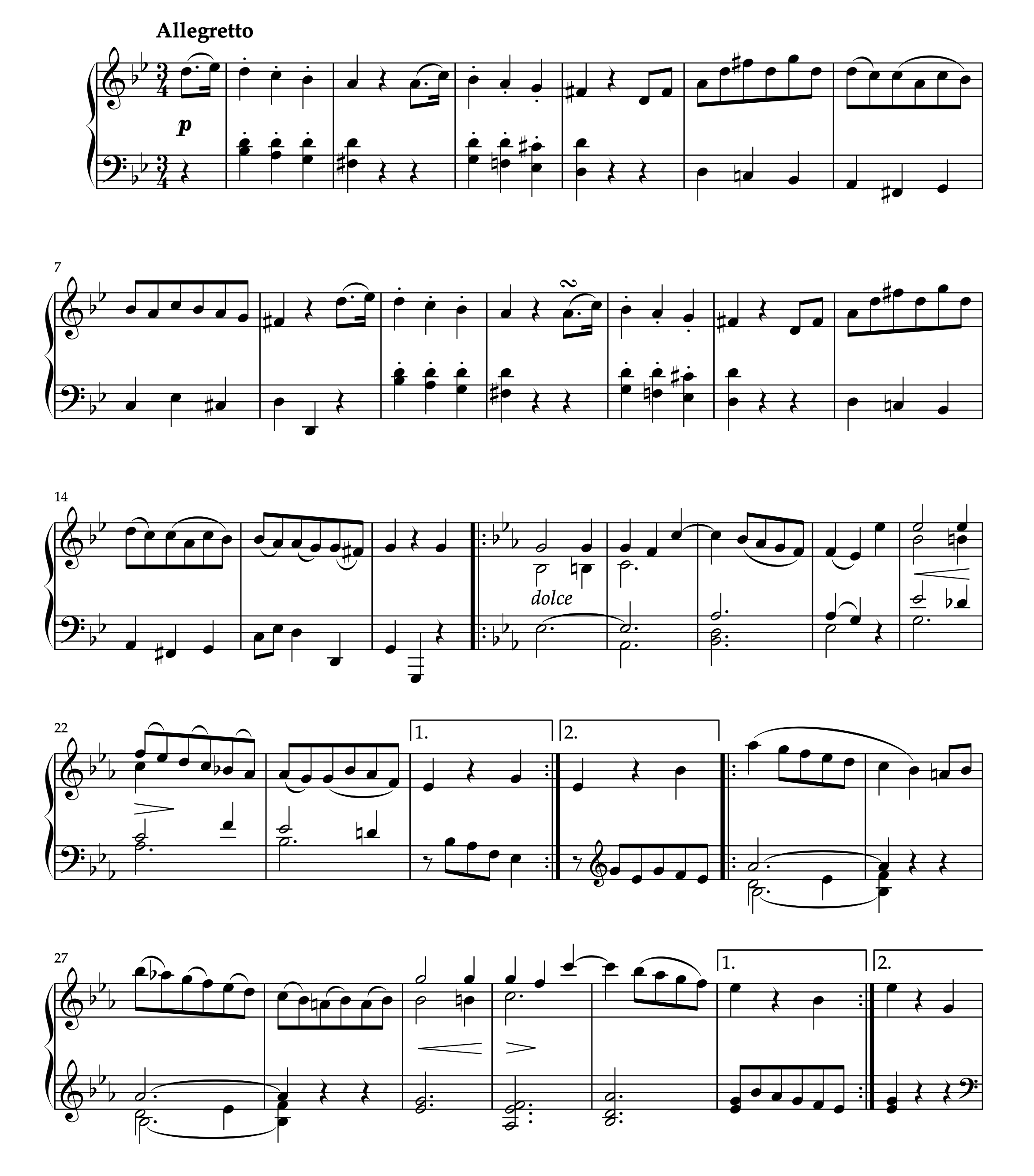

譜例(44-58小節)

この楽曲の中で、今回はカギマークで示した48-49小節と52-53小節に注目してみましょう。

この2箇所の左手パートは一見すると似たような動きをしていますが、それぞれの半音の動きが持つ役割や意味が異なる点に注意が必要です。それらの動きが曲の進行にどう影響を与えているのかを理解することが、楽曲分析において重要なポイントとなります。

· 48-49小節と52-53小節の違い

以下の上下の譜例を比較し、それぞれのバスラインの意味と解釈を見ていきましょう。下の譜例は、バスラインを抜き出したものです。

譜例(48-49小節 および 52-53小節)

48-49小節:

49小節目のバスラインへのつながりを考えると、48小節目のCis音は「刺繍音」として扱われます。この音はバスライン自体の動きには影響を与えません。ここでの半音の動きは、あくまで装飾的な意味合いが強いものです。

52-53小節:

53小節目のバスラインへのつながりを考えると、52小節目のFis音やF音の半音の動きはバスラインとして扱われます。これらは次の和音への導入として機能し、和声進行を支えています。

48小節目ではバスが1小節2打点のみでした。したがって、48小節目と52小節目では進行感が異なることにも着目してください。

上記のように、似たような音型でも前後関係によって全く別の意味を持つことに注意しながら譜読みをしましょう。

· まとめ

上記の分析から、バスラインの微妙な違いが楽曲の表現に大きな影響を与えていることが分かりました。特に上記の譜例の部分では、半音の動きがなぜ異なる意味を持つのかに注目し、楽曲の進行における役割を理解することが大切です。

このような細かな部分を知ることで、演奏時に重みを入れるべき音が分かりますし、楽曲理解も深まります。

‣ 4. 曲尾の詳細分析

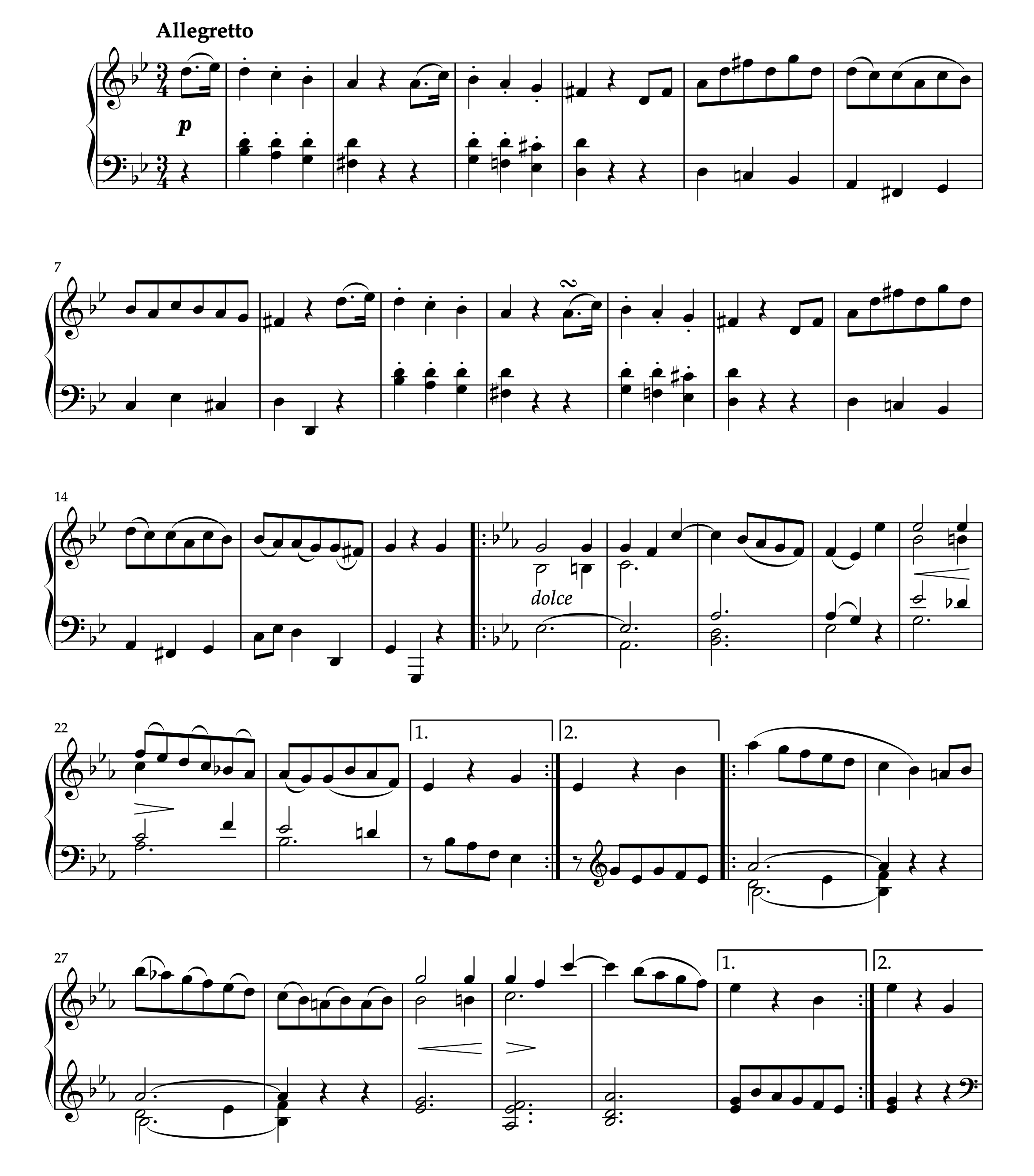

· 構造分析の再掲

譜例(楽曲全体)

全体構造

作品全体は74小節から成り、以下のように大きく分けることができます:

・Aセクション:1-16小節

・Bセクション:17-32小節

・経過:33-36小節

・A’セクション:37-51小節

・コーダ:52-74小節

形式:三部形式的な要素を持つ自由な形式

· 詳細分析

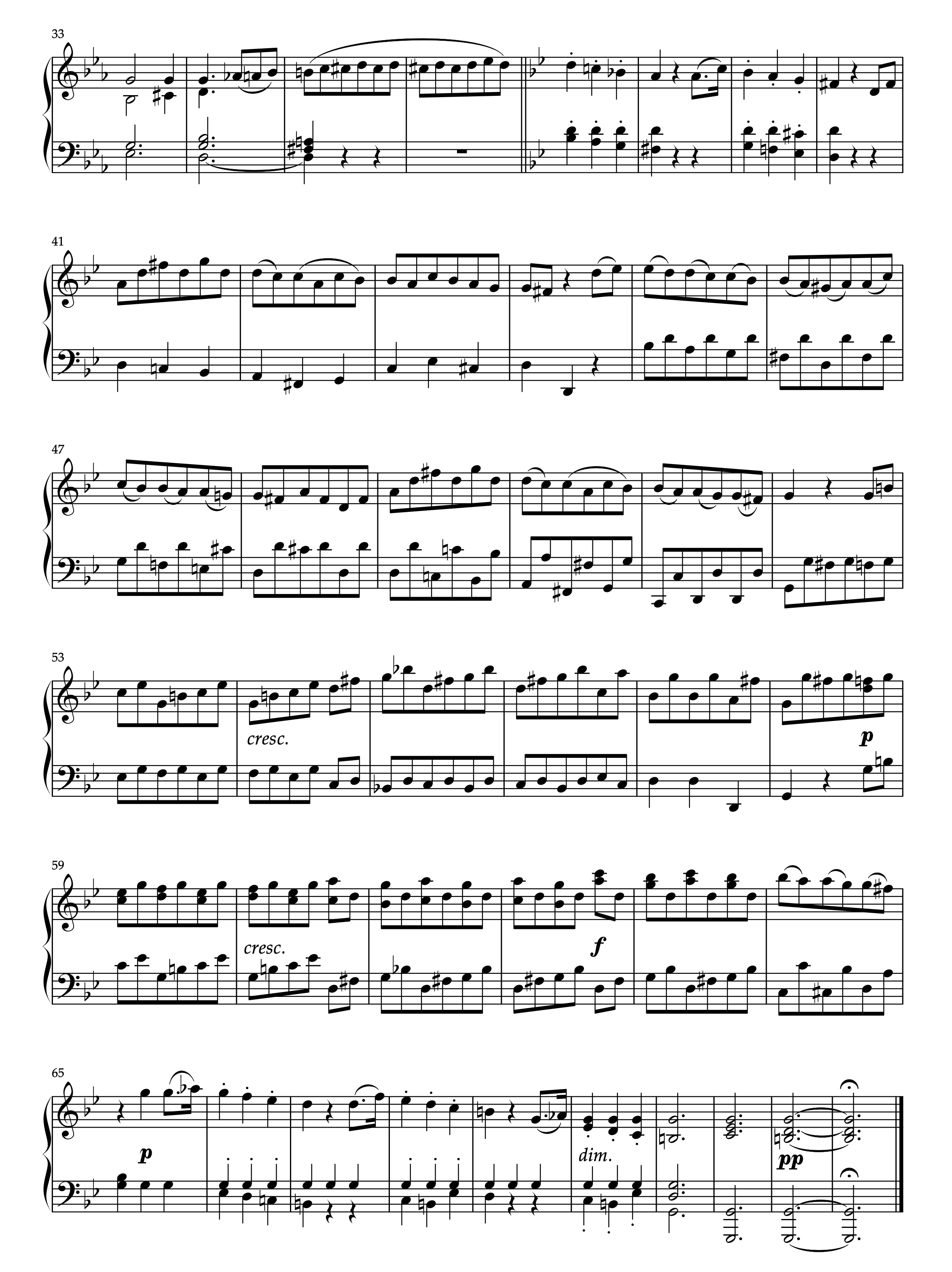

曲尾部分(65-74小節)の特徴的な書法

調性の扱い:

1. 主調(g-moll)からc-mollへの移行

・65小節目で曲頭の素材がc-mollで現れる

・これは単なる転調ではなく、主調との関係性を保ちながらの移行

2. 終止形の工夫

・c-mollのⅤ度(71小節)から予想される通常の終止を避ける

・g-mollへの巧みな読み替えによるピカルディ終止

ここでは、72-74小節をきっかけにc-mollの「Ⅴ→Ⅰ→Ⅴ」を、g-moll(主調)の変終止・ピカルディ終止へ読み替えていると解釈できるでしょう。この手法により、より印象的な終結部を実現しています。このような、g-mollとc-mollで行き来する書法は、コーダが始まる52小節目以降でも何度か使われていた特徴です。

音楽的特徴:

1. 保続音の効果的な使用

・G音の継続的な使用(65-74小節)

・内声での執拗な反復(65-71小節)

2. 音域とダイナミクスの関係

・最低音の使用(72-74小節)

・pp による繊細な表現

・深い響きと柔らかな終止の実現

72-74小節には、この楽曲における最低音が出てきますが、ダイナミクスは pp です。この楽曲における最低音はクライマックスを作るためではなく、深く柔らかい響きを表現するためのものであることが分かります。一番ダイナミクスが小さい部分に一番低い音が使われていることに着目してください。

3. メロディックライン

・「Mi-Re-Do-Si」の3回の反復(下記譜例のレッド音符)

・「Do Si」の部分のみを音価を拡大して最後に使用(ブルー音符)

・これによる自然な終止感の醸成

譜例(曲尾)

作曲技法の特徴:

1. 主題の回帰

・冒頭主題の終結部での再現

・調性の変化を伴う再提示

・古典的な統一感の実現

「主要テーマを楽曲の一番最後に聴かせて楽曲を締めくくる」というのは、聴衆にとって満足感のある終わり方であり、楽曲の内容としても統一感が出るやり方です。特に古典的な作りの作品では頻繁に用いられる手法です。

2. 声部書法

・動く声部の上で鳴る保続音(66-67小節の左手パート、70-71小節の右手パート)

・33-34小節と類似した書法

・声部の独立と持続音の両立

3. 調性計画

・g-mollとc-mollの有機的な関係

・52小節目以降での両調性の往来

・終結部での効果的な調性の読み替え

· まとめ

教育的視点からの考察:

1. 形式学習の観点から

・古典的な形式の理解

・主題回帰の効果の学習

・調性計画の把握

2. 演奏技術の観点から

・保続音の扱い方

・声部間のバランス

► 終わりに

本記事で紐解いてきたような詳細な分析は、単に楽曲を理解するためだけでなく、表現を考えるヒントにもなります。楽譜に書かれた音符の背後にある作曲家の意図を読み取ることで、より説得力のある演奏を目指しましょう。

今回の分析手法は、他の楽曲分析にも応用できる普遍的なアプローチです。お気に入りの楽曲でも同様の視点から分析をしてみてください。楽曲理解がより深まり、演奏がさらに充実したものになることでしょう。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント