【ピアノ】同音連打の基礎と応用

► はじめに

本記事では、同音連打をただの技術的な課題としてではなく、音楽表現の重要な要素として捉え、その奥深さと可能性を探っていきます。

様々な作曲家の作品を通じて、同音連打の演奏テクニックと音楽的解釈について詳しく解説します。

► A. 同音連打の基本テクニック

‣ 1. 効率的な同音連打:鍵盤近傍からの打鍵テクニック

楽曲のレベルに関係なく、「同音連打」のテクニックは実際の楽曲においてたくさん出てきます。

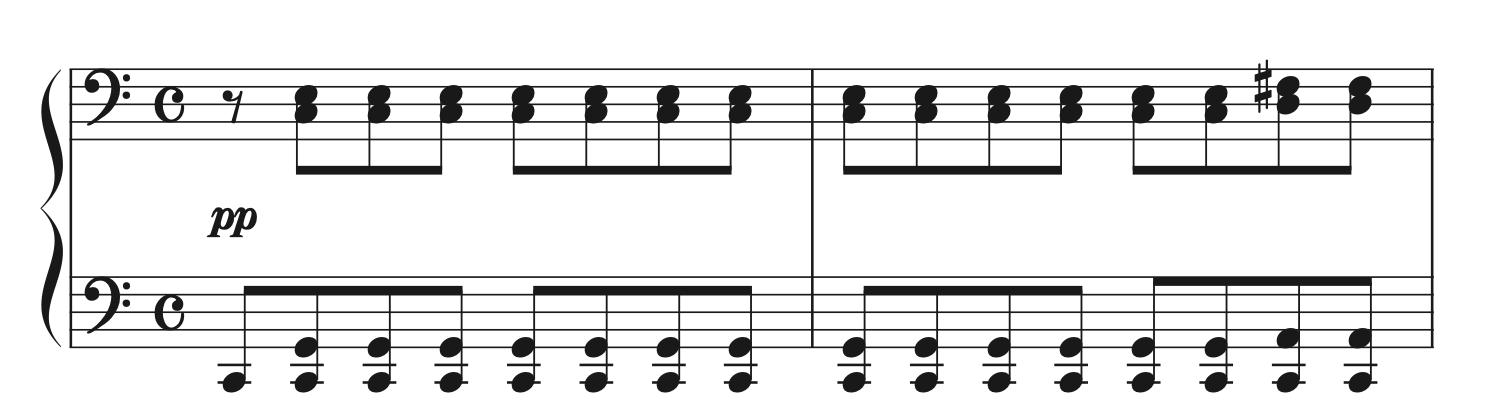

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第4番 変ホ長調 Op.7 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第21番 ハ長調 Op.53 第1楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

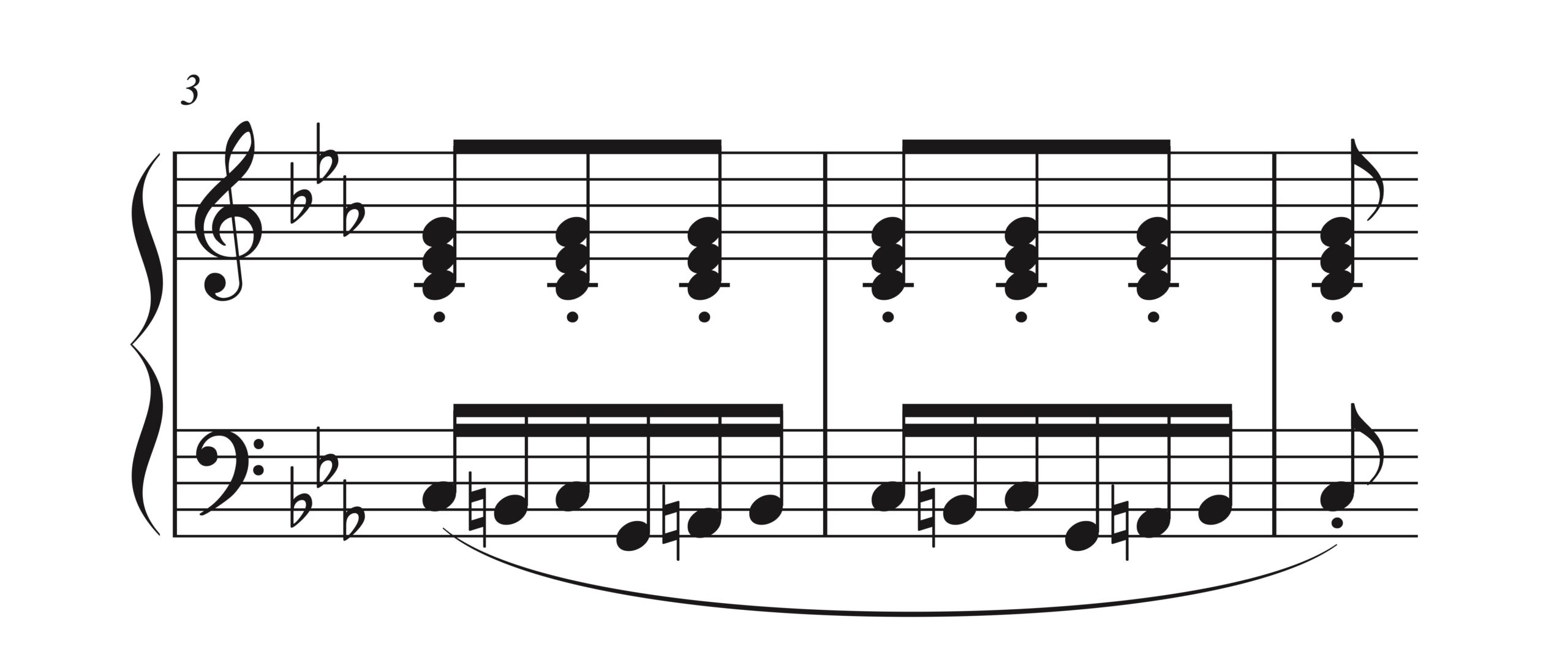

ブルグミュラー 25の練習曲 Op.100 より「バラード」

譜例(PD作品、Finaleで作成、3-5小節)

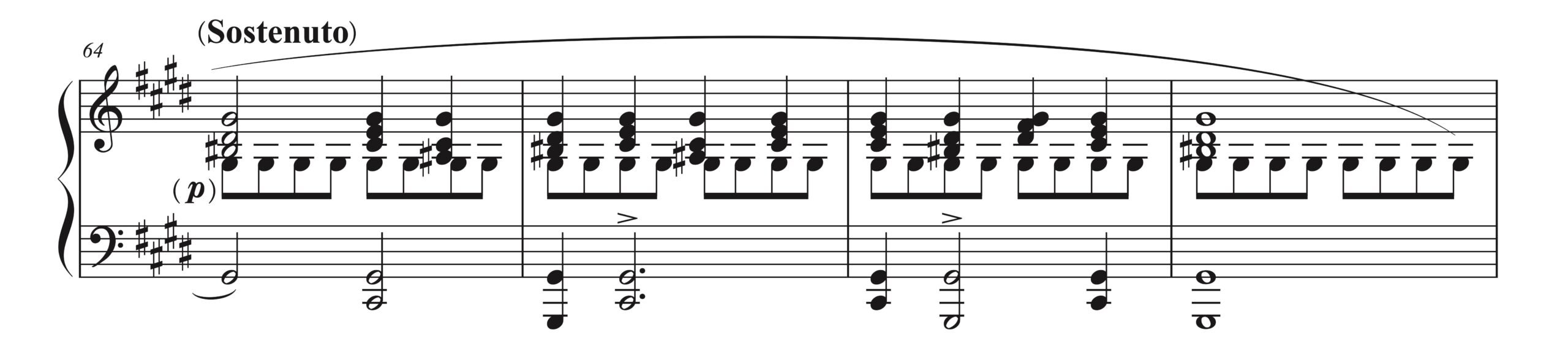

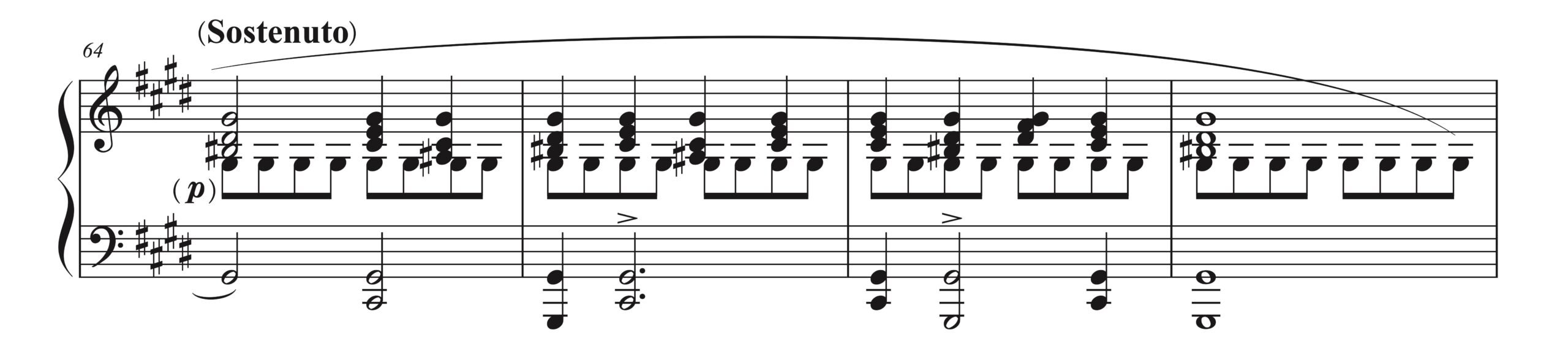

ショパン「24のプレリュード 第15番 雨だれ Op.28-15」

譜例(PD作品、Finaleで作成、64-67小節)

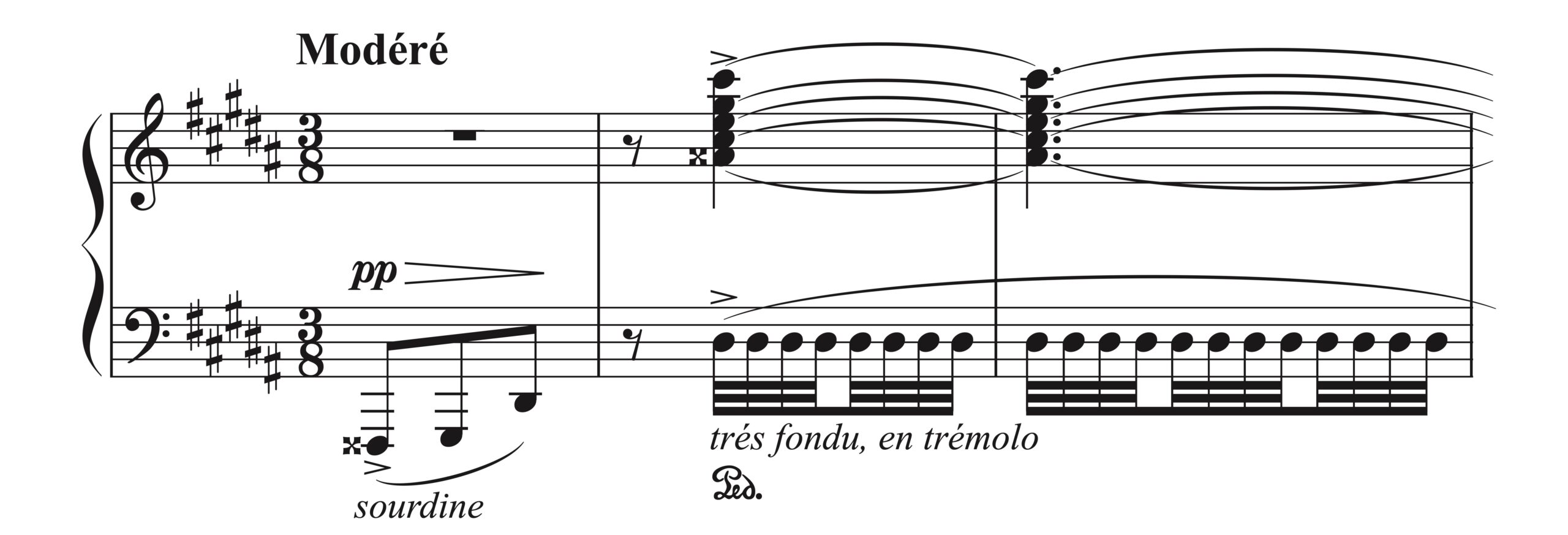

ラヴェル「鏡 より 道化師の朝の歌」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、43小節目)

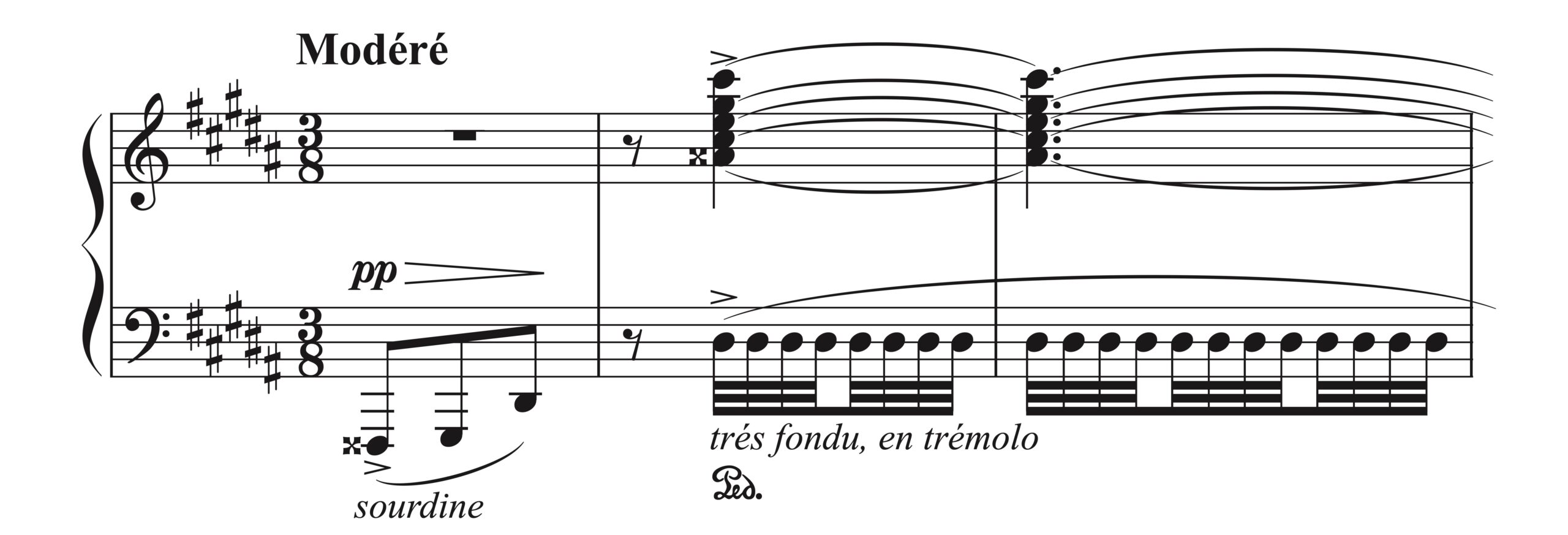

ラヴェル「夜のガスパール より スカルボ」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

同音連打は以下のように打鍵するのが基本です:

・鍵盤に指をつけたまま

・鍵盤のすぐ近くから

これらのようなポジションから打鍵することで、以下のような利点があります:

・効率よく連打できる

・音色を揃えることができる

・演奏姿がスマートになる

高くから打鍵してしまうと、「打鍵速度」が毎回変わってしまって音色を揃えることができず、1回分の打鍵に時間がかかるので、テンポを上げたときにうまく行かなくなります。

‣ 2. 多様な運指パターンと選択の戦略

同音連打については初歩学習の段階で「321321…と指を変えること」と習うケースが多いようです。

基本としてはOKですが、他の選択肢もあるということは踏まえておきましょう。例えば:

「321321…」

「212121…」

「222222…」

「333333…」

楽曲にもよりますが、筆者がよく使うのは「212121…」という、3の指を使わない方法です。

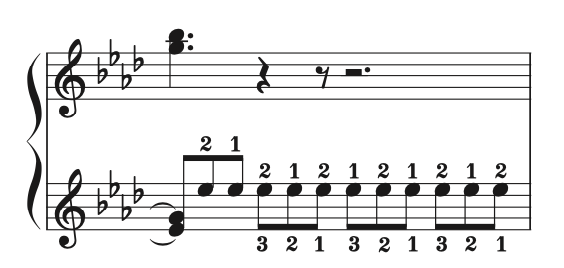

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第23番 熱情 ヘ短調 Op.57 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、24小節目)

左手に出てくる同音連打の箇所に、2パターンの運指を書き入れてみました。

上に書き込んだ運指(212121…)と、下に書き込んだ運指(321321…)は、どちらでも成立しますが、弾きやすさは演奏者によって様々です。両方試してみて自身にとって安定して演奏できるほうを選びましょう。

筆者は「212121…」で弾くようにしています。

さらには、「2の指のみ」または「3の指のみ」という方法で同音連打して演奏するピアニストもいます。これらはまったく指を変えずに同音連打する方法。

「超高速の同音連打」では、指を変えると弾きにくく、まったく指を変えずに同音連打したほうがうまくいくケースがあります。

思い出して見て欲しいのですが、今まで取り組んできた楽曲において同音連打のときに運指が書かれていたものでは、どのような番号が書かれていたでしょうか。例えば:

「321 321 …」

「4321 4321 …」

「54321 54321 …」

「21 21 …」

では、これらに共通することは何でしょうか。

「外側の指から内側の指へ向かって使っている」ということ。

このようにすると、その逆(内側→外側)よりもずっとやりやすいのです。

実際に音を出してみれば、弾きやすいかどうかなんて知っていなくても分かるわけですが、運指付けに慣れていない学習者だと、弾きにくくても「内側→外側」の運指を付けてしまうことが結構あるのです。

‣ 3. 同一指による同音連打の安定性を高める方法

同じ指を使った同音連打をテクニック的に安定させる方法があります。

人差し指、中指のどちらかで同音連打する場合は、それらの第1関節に軽く親指を添えてください。こうするだけで、安定性がかなり上がります。

ポイントは、強く押さえてムダなところに力を入れてしまわず、軽く添える程度にしておくことです。添えるだけでも十分安定します。

有名マンガ「SLAM DUNK」に「左手は添えるだけ」という名セリフがありましたが、ここでの例に言い換えれば「親指は添えるだけ」でしょうか。

‣ 4. 低速同音連打における指の一貫性

ゆっくりの同音連打では、指を変えないでやってみることをおすすめします。

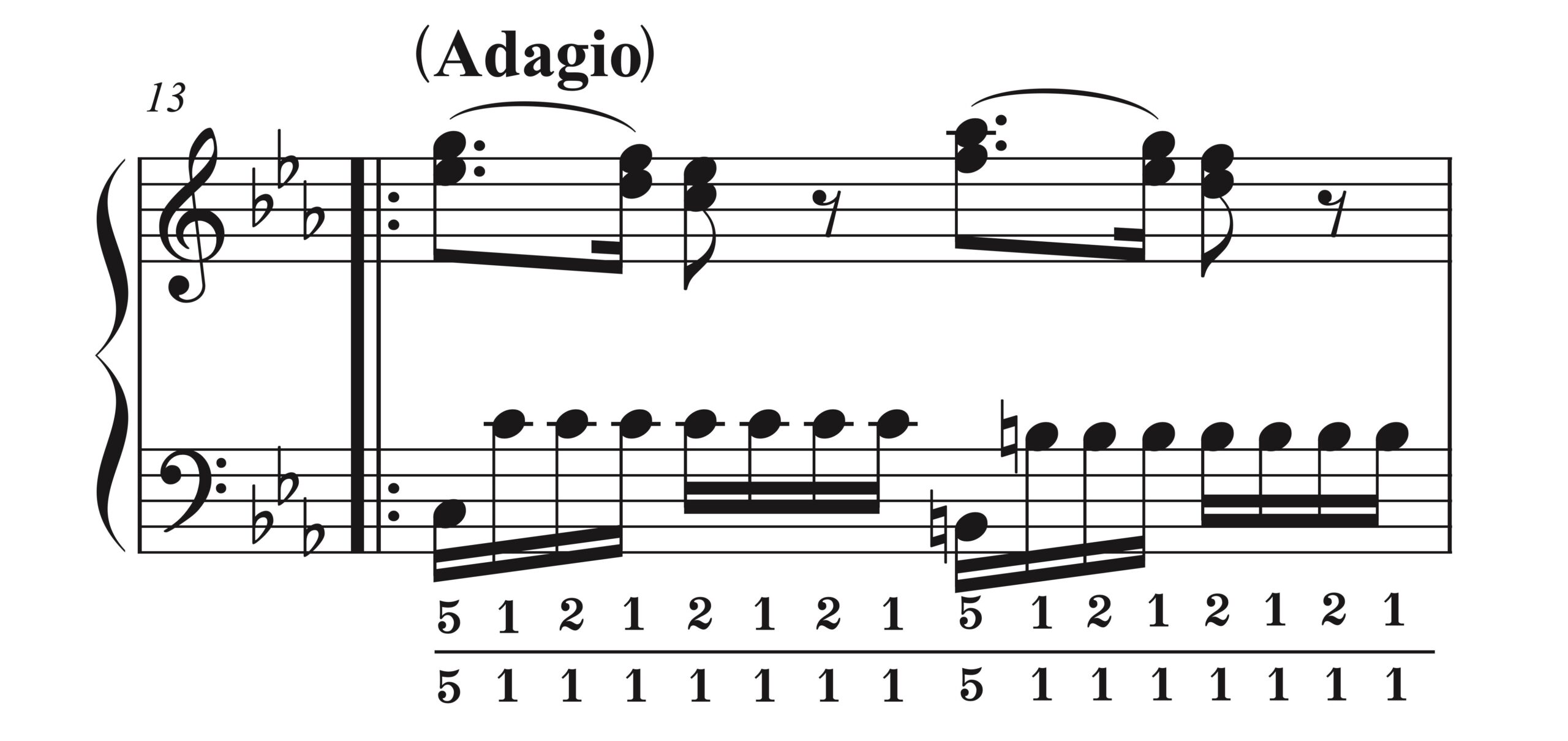

モーツァルト「ピアノソナタ 変ロ長調 K.570 第2楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、13小節目)

Adagio なので、16分音符とはいえ同音連打はそれほど忙しくありません。

見ての通り、上側の運指は指を変えるやり方で、下側の運指は変えないやり方です。どちらでも弾けますが、下側のように指を変えないほうがいいでしょう。

実際に弾いてみると、連打の速度が「ゆっくり〜中庸程度」の場合は、同じ指を使ったほうが音色をそろえやすいことが分かるはずです。

► B. 音楽的解釈と表現

‣ 5. 同音連打における音楽的な重み入れ

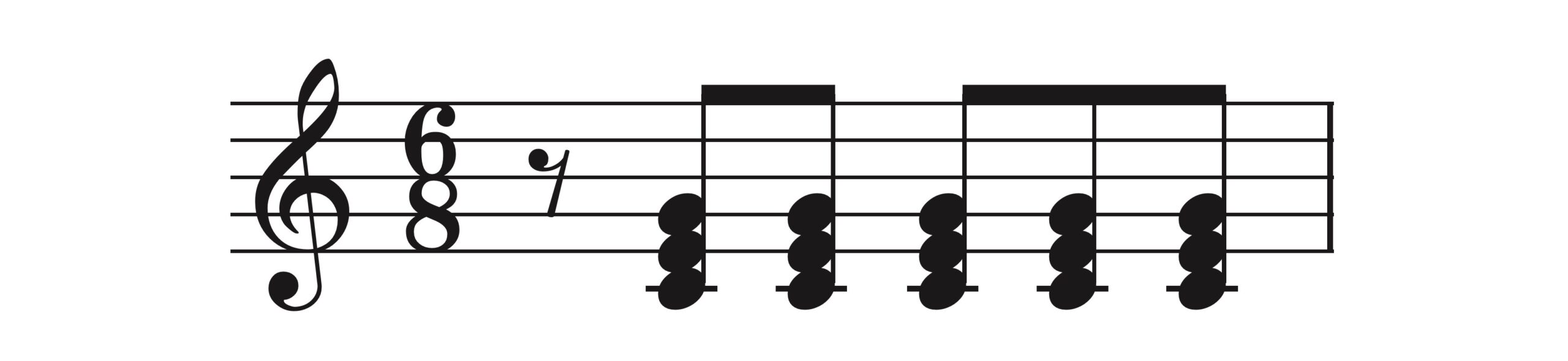

譜例(Finaleで作成)

このようなリズムはよく出てきますが、譜例のように特にダイナミクス変化などが書かれていない場合は、どの音に重みを入れるべきか判断しなくてはいけません。

前提として、同じ「音質」「音量」で複数の音を並べるのは音楽的ではありません。「コン!コン!」というドアをノックする音を聞いて我々が不快に思うのは、全く同じ音量、かつ、全く同じ音質の音がふたつ以上並んでいるからです。同じピッチの音を、同じ音色で、同じ音量で、ふたつ以上並べないでください。

この譜例では、「3つ目の音」に一番重みを入れると音楽的です。理由は:

・音価が長く、長い時間留まる音であるため

・表拍にくる音であるため

連打に一生懸命になって16分音符の音が強くなってしまいがちな音型です。

また、譜例ではスタッカートやテヌートを書き入れましたが、仮にこれらの記号が書かれていなくても上記のように演奏しましょう。音楽記号だけが表現なのではなく、「音符が書かれている」ということは「表現も書かれている」ということです。

実例で見てみましょう。

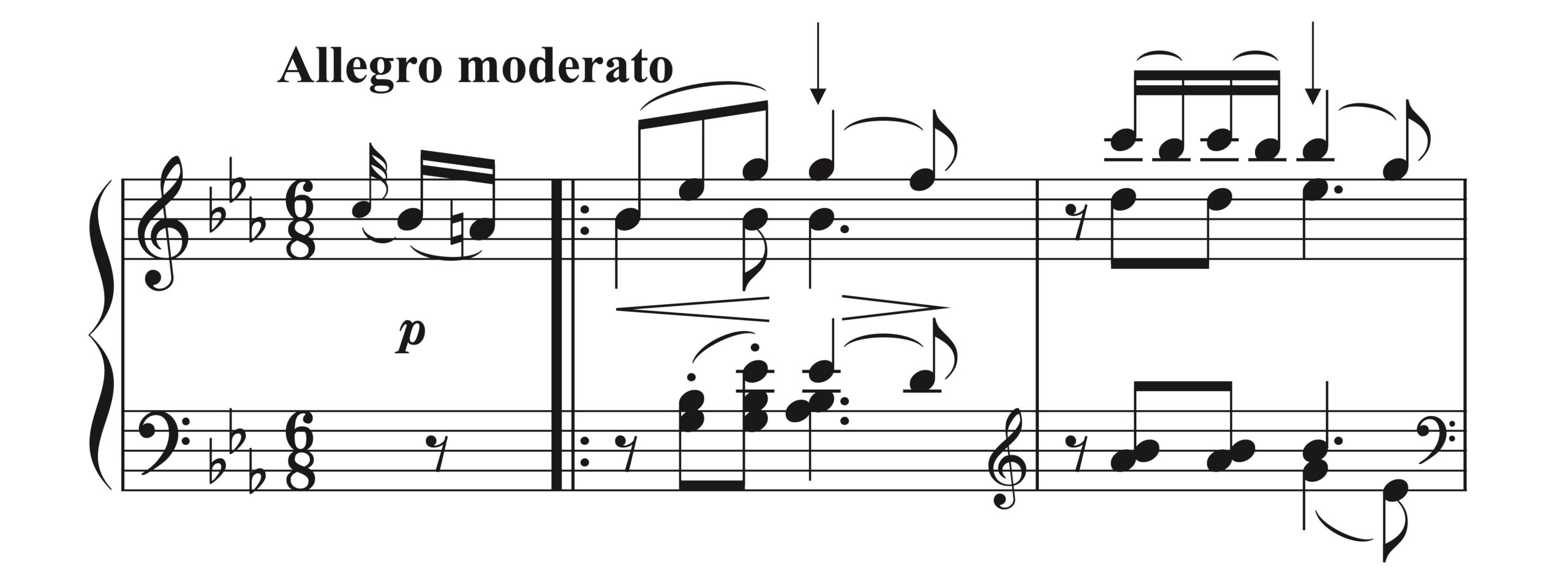

シューベルト「ピアノソナタ 第7番 変ホ長調 D 568 第4楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

1小節目ではメロディでG音が2回連打されますが、これら2回が同じ音色、かつ、同じ音量で並んでしまうと非常に無機質に聴こえます。

・拍の位置における重さ

・音の長さ

これら両方の観点から考えると、矢印で示したほうのG音により重みが入ることは明らか。同様の理由で、2小節目のメロディに出てくるB音も、矢印で示したほうにより重みが入ります。

少なくともメロディの中に出てくる同音連打のほとんどは、こういったことに注意しながら演奏することで無機質ではなくなります。

‣ 6. 同音連打を含むメロディラインの音楽的解読

同音連打におけるニュアンス付けの応用として、同音連打を “内包した” メロディの解釈についても見ておきましょう。

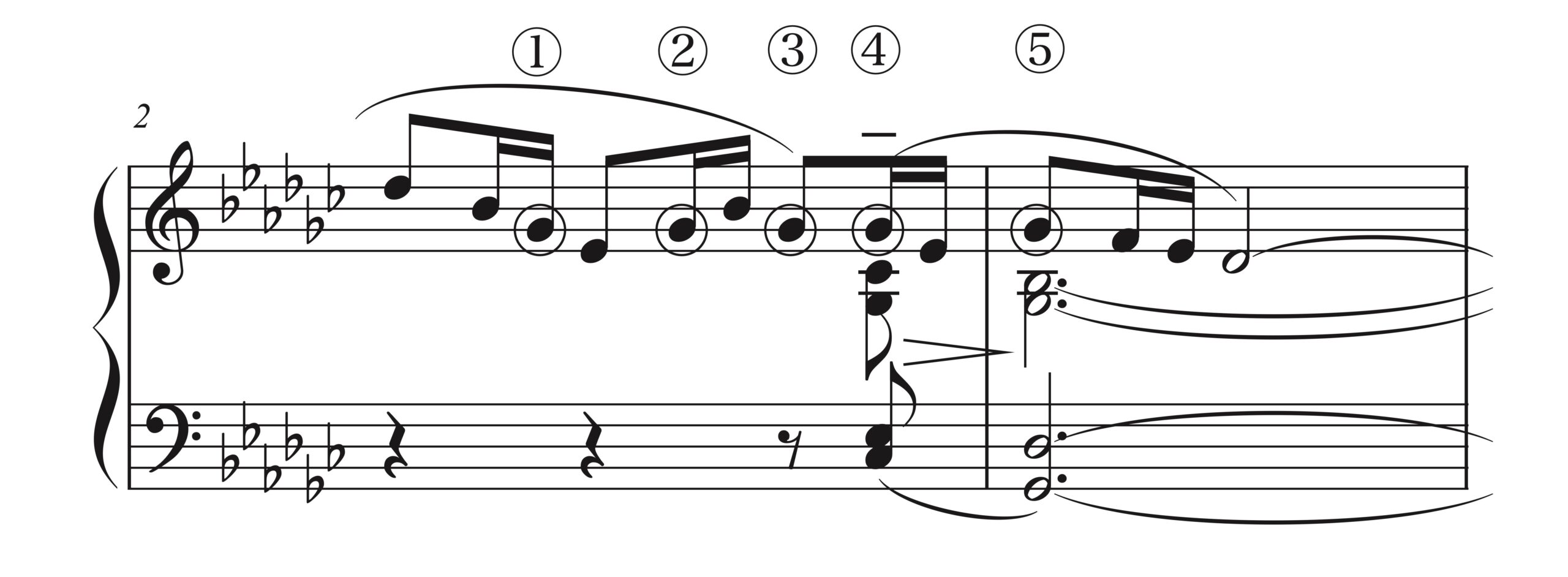

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 亜麻色の髪の乙女」

譜例(PD作品、Finaleで作成、2-3小節)

①②③④⑤と5つの番号を書き入れましたが、Ges音が5回続きます。この5つのGes音のうち、どのGes音に一番重みが入ると思いますか?

正解は、④です。普通に考えると、⑤とも捉えがちですが、以下のような点から判断すると、④に一番重みが入ると解釈できます:

・④から⑤にかけてデクレッシェンドを書いている

・④にはテヌートを書いている

①②はフレーズの中で通り過ぎる短い音なので、それほど重みは入りません。③はフレーズの最後の音なので、大きくならずにおさめるのが普通です。

前項目で、「同音が連続するときは同じニュアンスで並べないこと」と書きましたが、それは、この譜例のように内包された同音連打の場合でも同様です。

‣ 7. 同音反復における慎重な音価選択

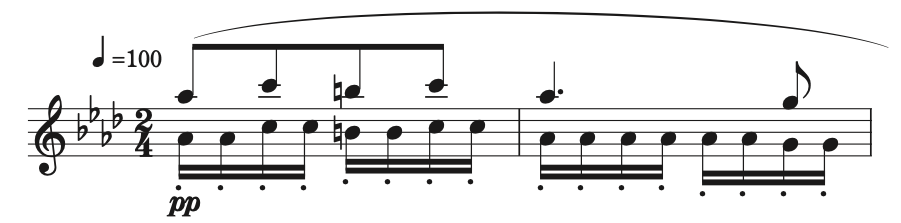

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、45-49小節)

ここでの右手で演奏する音を見てみると、同じ音を反復するところが何箇所もあります。こういったときに気をつけるべきなのは、同音を反復するときに、何でもかんでもスタッカートにしないということです。

ピアノという楽器の特性上、打鍵したらある程度のところまで鍵盤を上げないと同じ音は再打鍵できません。だからこそ、高速同音連打などはやりにくいわけです。この特性からなのか、同音を反復するときにとにかくスタッカートにしてしまう演奏が多いように感じます。

場面的に、スタッカートにしてしまってもいいのか、それともテヌートでダーダーと弾いていったほうがいいのかを必ず考えるようにしましょう。

この譜例でいえば、軽いメロディではありませんし、スタッカートにしてしまうのは疑問です。付点のリズムを活かすためにも、付点8分音符を「8分音符+16分休符」にする程度としておき、特に4分音符が短くなってしまうのには注意するようにしましょう。

► C. 高度な同音連打テクニック

‣ 8. 同音連打による高速トレモロの難しさ

例えば、ヴァイオリンなどの弦楽器の場合は、「弓を下げて上げる」という動作をするだけで2回も音が出るので、弓を小刻みに動かすことで「同音連打による高速トレモロ」は容易です。一方、ピアノの場合は、「打鍵して発音されてからハンマーが元の位置に戻り再打鍵をする」ことでやっと2回の音が出ます。

つまり、ピアノは楽器の構造上、同音連打を苦手としている楽器なのです。そこで作曲家は、同音連打による高速トレモロではなく、オクターブを交互に演奏する高速トレモロにしたりと、音を選ぶ際に工夫をしています。

一方、ある程度高度な楽曲だと、同音連打による高速トレモロも見かけることが増えるでしょう。例えば:

・ラヴェル「鏡 より 道化師の朝の歌」

・ラヴェル「夜のガスパール より スカルボ」

他にも、たくさんの例があります。

ラヴェル「鏡 より 道化師の朝の歌」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、43小節目)

ラヴェル「夜のガスパール より スカルボ」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

‣ 9. 同音連打による高速トレモロの演奏ポイント

同音連打による高速トレモロを攻略するためには、鍵盤が完全に上がり切る前に再度打鍵するのがポイント。こうすることで、ピアノという楽器のアクション構造の弱点を極限までカバーすることができます。

特に高度な連打を攻略するには、このことを踏まえて練習しないと、ある程度テンポを上げたときに必ず行き詰まります。

はじめのうちは鍵盤がほとんど上がっていないうちに再打鍵してしまって音が出ない結果になったりします。まずはゆっくりのテンポで、鍵盤が完全に上がりきる前に再打鍵することを意識した練習を丁寧に行ってみましょう。

‣ 10. 和音同音連打の均一性と音質コントロール

(譜例)

譜例のように、伴奏型として「和音の同音連打」が出てくることは多くあります。こういった音型は簡単そうに見えますがニュアンスは難しい印象です。特に mp 以下のダイナミクスの場合は打鍵のタイミングが揃わず、「パララ」とアルペッジョがついたように発音タイミングがずれてしまうこともあるでしょう。

改善策としては、一度鍵盤を底まで打鍵したらステイして、そのときの手の感触と形を覚えておくという方法がおすすめです。

この際のポイントは、底まで打鍵しステイしたら、力を捨ててみること。力が抜けているときのほうが、鍵盤の情報を得やすくなるのが、脱力をする利点です。指先のセンサーを働かせやすくことが脱力の目的のひとつとも言えるでしょう。つまり、そのときの手の感触を覚えておきやすくなります。

► D. 特殊な同音連打技法

‣ 11. 運指によるリズムアーティキュレーションの最適化

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、5-6小節)

5小節目のはじめの右手パートでは、譜例へ書き込んだ運指を使うといいでしょう。

丸印で示した和音を弾くときにリズムのアーティキュレーションがあり、C音の連打も含んでいますが、こういったときには、運指を変えて弾くとずいぶんラクになります。

例えば、丸印で示した音を「3 5」で弾くと、1拍目のアタマと同じ運指です。ゆっくりのテンポで弾くときには弾きやすいのですが、テンポを上げると連打含みによるリズムのアーティキュレーションが表現しにくいのです。

譜読みの段階から何回かテンポを上げて弾いてみて、運指の可能性を調べてみるといいでしょう。

‣ 12. 著名ピアニストの同音連打テクニックを学ぶ:アシュケナージの奏法

アシュケナージがラヴェル「夜のガスパール より スカルボ」を弾いている様子がテレビ放映されていました。そこで、「同音連打による高速トレモロ」をどうやって弾いているのか観察してみたのです。

すべて「親指」で演奏していました。

「2の指」や「3の指」のみで高速同音連打するケースはよくありますが、アシュケナージがすべて「親指」で行っていたのには驚きました。

‣ 13. 多声における同一指同音連打の繊細な技法

シューマン「謝肉祭 より 14. 再会」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭の右手)

譜例のような状況において、同じ指で同音連打をする場合のポイント:

・指の各関節をとめて、付け根からの動きで打鍵する

・連打に必死になった結果、腕で鍵盤を押し付けてしまわないように

・(この譜例の場合は)上声部のメロディのほうに手の重心がくるようにして打鍵する

この譜例では、上声部のメロディも同時に演奏するので、すべて親指で同音連打していくことになります。

こういったケースで意識すべきことは、指の各関節をとめて、付け根からの動きで打鍵すること。「とめる」というのは「押してもフニャリとならないようにする」という意味です。この奏法に慣れておくことで、テンポが速い楽曲の場合でも効率よく打鍵できます。

また、譜例のような書法の場合、連打に一生懸命になってしまいがち。その結果、腕で鍵盤を押し付けてしまっていないかどうかに注意してください。むしろ、上声部のメロディのほうに手の重心がくるようにして打鍵していくほうが、下声部の同音連打も安定します。

‣ 14. 多声音楽における同音連打を含む和音の統合的演奏

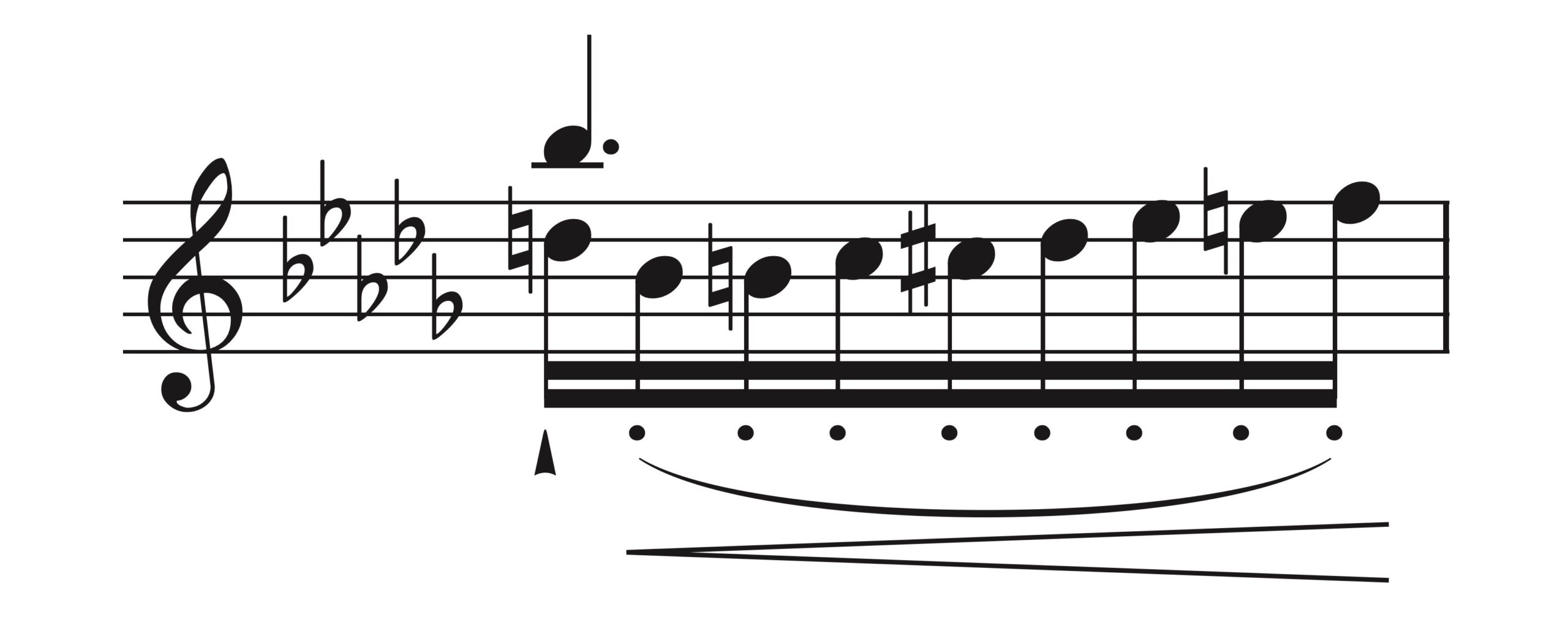

ショパン「ノクターン(夜想曲)第8番 変ニ長調 Op.27-2」

譜例(PD作品、Finaleで作成、15小節目)

譜例後半のように、和音連打で一声部が同音連打になっている書法があります。

こういった場合に演奏で気をつけるべきことは、動く方の声部で横のラインの流れを意識すること。一つ一つの和音が縦割りになってしまわないように注意が必要です。

こういった場面における同音連打というのは、言ってみれば「持続音」。本来であれば長い音価で伸ばしていてもいいのですが、減衰楽器であるピアノという楽器の特徴も踏まえて、同音連打で持続させているというわけです。

少なくともこの譜例の箇所では、同音連打のほうの声部は主役ではありません。意識を動く声部のほうへ傾けて歌っていき、その中で、同音連打の方の音にも触れる。こういったイメージで重要な声部を意識すると、音楽的なサウンドが得られるでしょう。

以下のような練習も行ってください。

譜例(Finaleで作成)

必ず、原曲を実際に演奏するときの運指を使って練習しましょう。

同音連打の声部を伸ばしたままにしておくのは、手の広げ方を変えてしまっては声部別練習の意味がないので、原曲を実際に演奏するときの手の開き具合を保ったまま動く声部を練習するためです。

‣ 15. 同音連打における手首と親指の協調

ショパン「24のプレリュード 第15番 雨だれ Op.28-15」

譜例(PD作品、Finaleで作成、64-67小節)

ここでの右手では親指で同音連打をしていくことになりますが、指先の上下だけで弾くのではなく、「わずかな手首の回転とともに、親指を根本から動かすようなイメージ」を持って打鍵してください。余分な大きな動きをつけずにこの動作ができる加減を探ることになります。

よく、「 “同音連打で” 手首の回転を使う」という言い方を目や耳にすることがあると思いますが、これはつまり、親指を根本から使うことに他なりません。

親指というのは手首と直結しているので、根本から使おうとすると、阻止しない限り自然にわずかな手首の回転を伴うことになります。反対に、同音連打において親指を使わないところで手首を使おうとしても、指の運動と手首の運動が一致せず、無駄な手首の運動になってしまいます。

‣ 16. 異なるピアノ形態における同音連打テクニックの適応

連打のエチュードを弾く場合に、楽器の構造上、グランドピアノでは可能な同音連打でもアップライトピアノや電子ピアノだと難しいケースがあります。連打を助ける「ダブルエスケープメント」という仕組みはグランドピアノ独自のものだから。元々はフランスのエラールが考え出した機構です。

「高速同音連打」は困難ですが、エチュードなどで練習課題となっているケースはあります。例えば:

・ツェルニー30番 より 第12番

・ツェルニー40番 より 第22番

・ツェルニー50番 より 第7番

グランドピアノ以外で学習している方でこういった楽曲へ行き当たったときには、自分が求めているテンポの80%程度で仕上げることを意識してみましょう。

雑な練習をするのではなく、多少テンポを落としてでも、しっかりと仕上げる。当たり前のことのようですが、これが、グランドピアノを使用せずに最大の効果を上げる唯一の方法です。

自分の使っているピアノでできる最高の練習をしようと意識しましょう。

► 終わりに

本記事で解説した内容は、同音連打を通して音楽性を追求するための具体的なアプローチです。連打そのものに一生懸命になるところから一歩抜きん出て、音楽面にも意識を向けていきましょう。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント