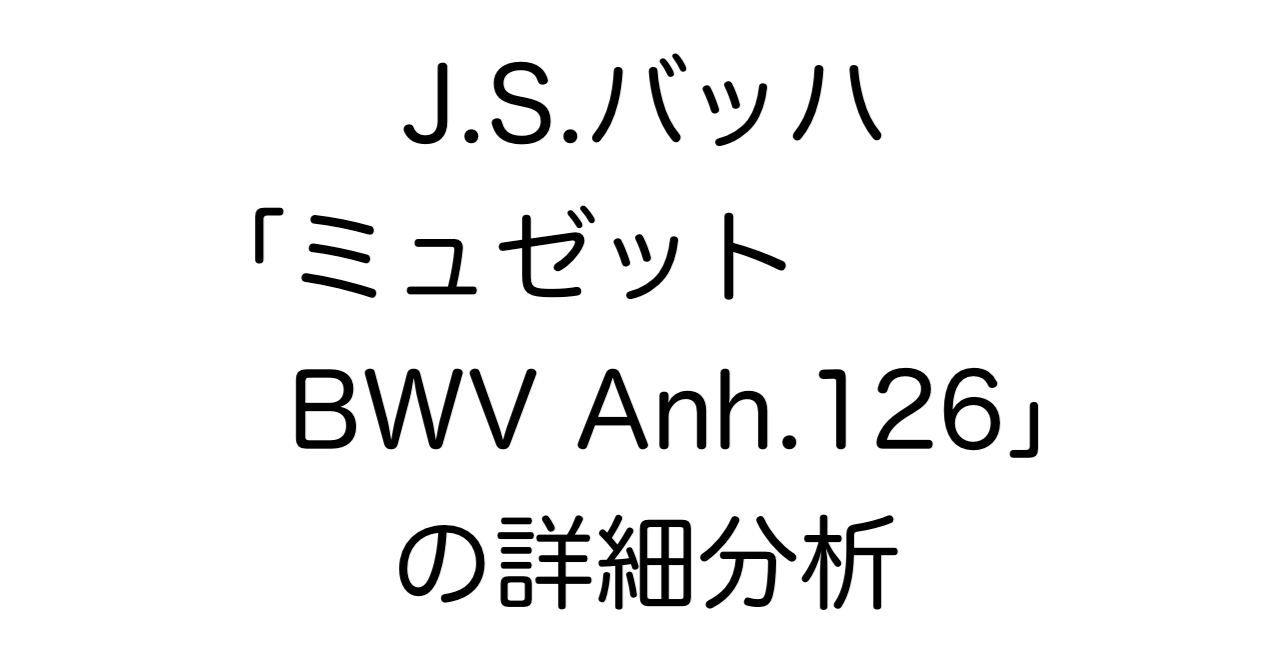

【ピアノ】J.S.バッハ「ミュゼット BWV Anh.126」の詳細分析

► はじめに

J.S.バッハの「ミュゼット BWV Anh.126」は、「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻」に収録された教育的小品として親しまれています。この作品では、伝統的なミュゼットの特徴を活かしながら、バッハ独自の作曲技法が凝縮されています。

本記事では、この作品を「オクターヴの響き」と「反復技法」という2つの主要な視点から詳細に分析し、バッハの作曲技法の緻密さと教育的価値について明らかにしていきます。

► 分析:J.S.バッハ「ミュゼット BWV Anh.126」

‣ 1. オクターヴの響きに着目した分析

· 楽曲の基本構造

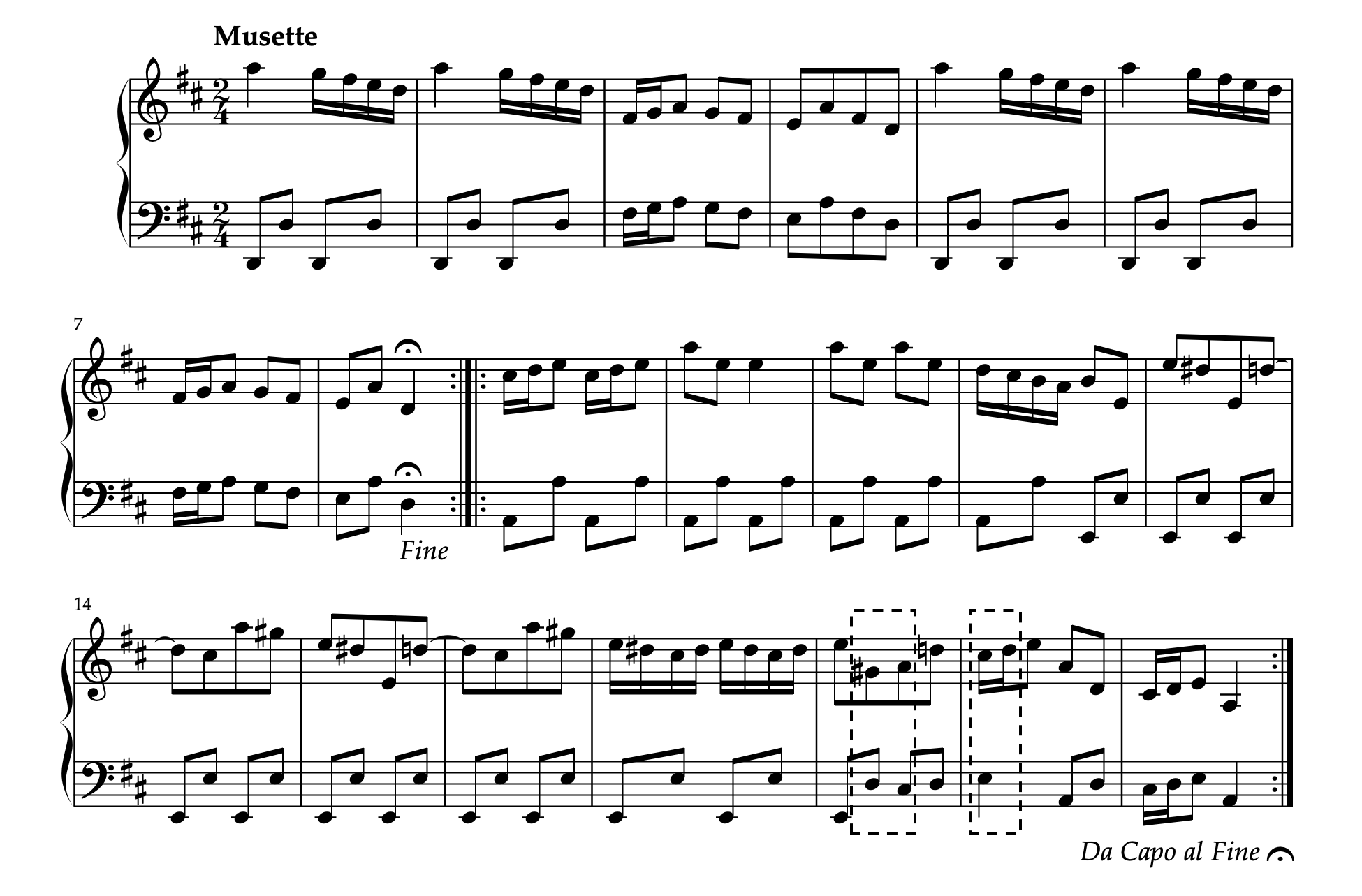

J.S.バッハ「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻 ミュゼット BWV Anh.126」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

基本的な楽曲構成:

・Aセクション(1-8小節)

・Bセクション(9-20小節)

・Aセクション(Da Capoによる繰り返し)

· サウンド特性の分析

譜例(楽曲全体)

本作品の最も特徴的な要素は、何と言ってもオクターヴの一貫した使用でしょう。楽曲全体を通じて、点線で囲った2箇所の例外を除き、すべての箇所でオクターヴの響きが存在します。この響きは主に以下の2つの形で現れます:

1. 左手パートのオクターヴ伴奏

・楽曲の基礎となる和声的支柱として機能

・伝統的なミュゼットの特徴である保続音の役割を果たす

2. メロディのオクターヴユニゾン

・音色に厚みを与え、旋律線を強調

・その他の部分との音響的なバランスを取る

これらのオクターヴの使用が交互に現れることで、作品全体に統一感のある音響空間が生み出されています。

· 音楽的意義

この作品におけるオクターヴの一貫した使用には、以下のような意義があります:

1. 教育的価値

・基本的な音楽要素の理解を促進

・数種類のオクターヴの響きを体感的に学習できる

2. 様式的特徴

・ミュゼット特有の保続音の新たな解釈

・特徴を簡潔な形で表現

3. 音響的効果

・豊かな響きを生み出す

・数種類のオクターヴの使い分けにより、明確な音楽的構造の差を作り出す

· まとめ

本作品は、オクターヴという単一の音響的要素を活用することで、統一感のある音楽的表現を実現していました。シンプルな要素から効果的な表現を生み出す好例として、重要な意味を持っています。

本作品に限らず、特に小品の場合は、楽曲全体を支配しているサウンドが一貫していることも多くあります。作品の性格や構造を知るヒントとなることを踏まえておきましょう。

‣ 2. 反復技法の魅力とその効果

· 楽曲の基本構造の再掲

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

基本的な楽曲構成:

・Aセクション(1-8小節)

・Bセクション(9-20小節)

・Aセクション(Da Capoによる繰り返し)

· メロディの反復パターン分析

譜例(楽曲全体)

多層的な反復構造

J.S.バッハは本作品において、以下の8種類の異なる反復パターンを巧みに織り込んでいます:

a. 大規模な反復(4小節単位)

・楽曲の骨格を形成する最も大きな反復単位

・調性感と楽曲全体の統一感を強化

b・h. 1小節単位の反復(異なる区切り方)

・同じ1小節という単位でありながら、素材の区切り方を変えることで、異なる音楽的効果を生み出す

・リズミカルな推進力を生み出す

c. 鏡像的な2小節×2の反復

・2小節を単位とした対称的な構造

・音楽的な「問いと応え」の関係を創出

d・g. 1拍単位の反復(異なるアプローチ)

・最小単位での反復による緊張感の醸成

・素材の区切り方を変えることで、異なる音楽的表情を引き出す

e. 縮小を伴う1拍単位の反復

・モチーフの圧縮による音楽的な発展

・リズムの感じ方の変化

f. 2小節単位の反復

・中規模な単位での反復による構造的安定性の確保

・フレーズ感の明確化

· 考察:反復技法の効果

構造的な統一性:

複数の反復レベルが重層的に機能することで、楽曲全体に一貫性をもたらしている

音楽的な発展性:

異なる単位での反復が、単調さを避けながら楽曲を発展させる原動力となっている

教育的価値:

初級〜中級の学習者向け教材でありながら、練られたな作曲技法が凝縮されている

· まとめ

本作品における反復の多様性は、J.S.バッハの作曲技法の緻密さを示しています。ただの機械的な反復ではなく、様々な反復のレベルを組み合わせることで、シンプルながらも奥行きのある音楽表現を実現しています。この分析を通じて、教育用の小品であっても、彼の音楽における技法的な深さを確認することができるでしょう。

関連内容として、以下の記事も参考にしてください。

‣ 3. さらなる分析視点:鏡像形・フレーズ

この楽曲におけるさらなる分析視点については以下の記事で解説しているので、あわせて参考にしてください:

・【ピアノ】鏡像形を探る:ピアノ曲における対称性

・【ピアノ】フレーズの区切り方・つなぎ方の実践的分析法

終わりに

この作品は教育用の小品でありながら、分析の観点から見ると、いくつもの着目すべき要素を持っています。楽曲全体を支配する統一的な音響特性を見つけることや、様々なレベルでの反復構造を理解することは、他の楽曲分析にも応用できる重要な視点です。

本記事の内容をもとに、深い楽曲理解とより豊かな表現を目指しましょう。

【おすすめ参考文献】

本記事で扱った、J.S.バッハ「ミュゼット BWV Anh.126」について学びを深めたい方へ

・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【J.S.バッハ ミュゼット BWV Anh.126】徹底分析

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント