【ピアノ】J.S.バッハ「メヌエット BWV Anh.116」の詳細分析

► はじめに

本記事では、J.S.バッハの「メヌエット BWV Anh.116」を5つの異なる分析視点から詳しく解説します。

単に楽譜を読むだけでなく、なぜその音が置かれているのか、どのような効果を狙っているのかを理解することで、より深い楽曲理解と説得力のある演奏が可能になります。

► 分析:J.S.バッハ「メヌエット BWV Anh.116」

‣ 1. 分散和音の分析の基礎

前提知識:

・基本的な和声(Ⅰ、Ⅳ、Ⅴなど)の理解

・音程と和音の基礎知識

・転回形の概念

· 分析対象と基本情報

J.S.バッハ「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻 メヌエット BWV Anh.116」

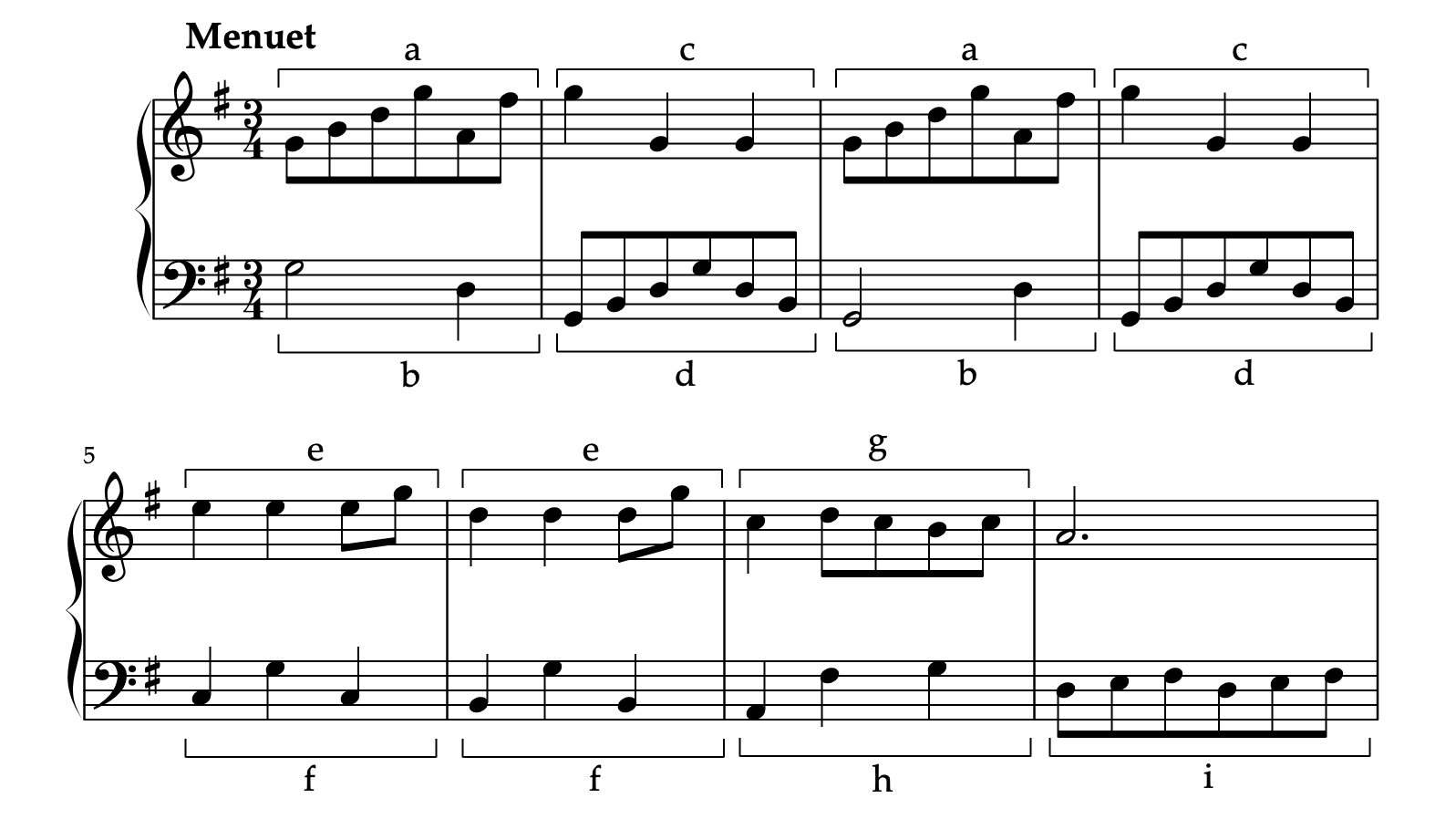

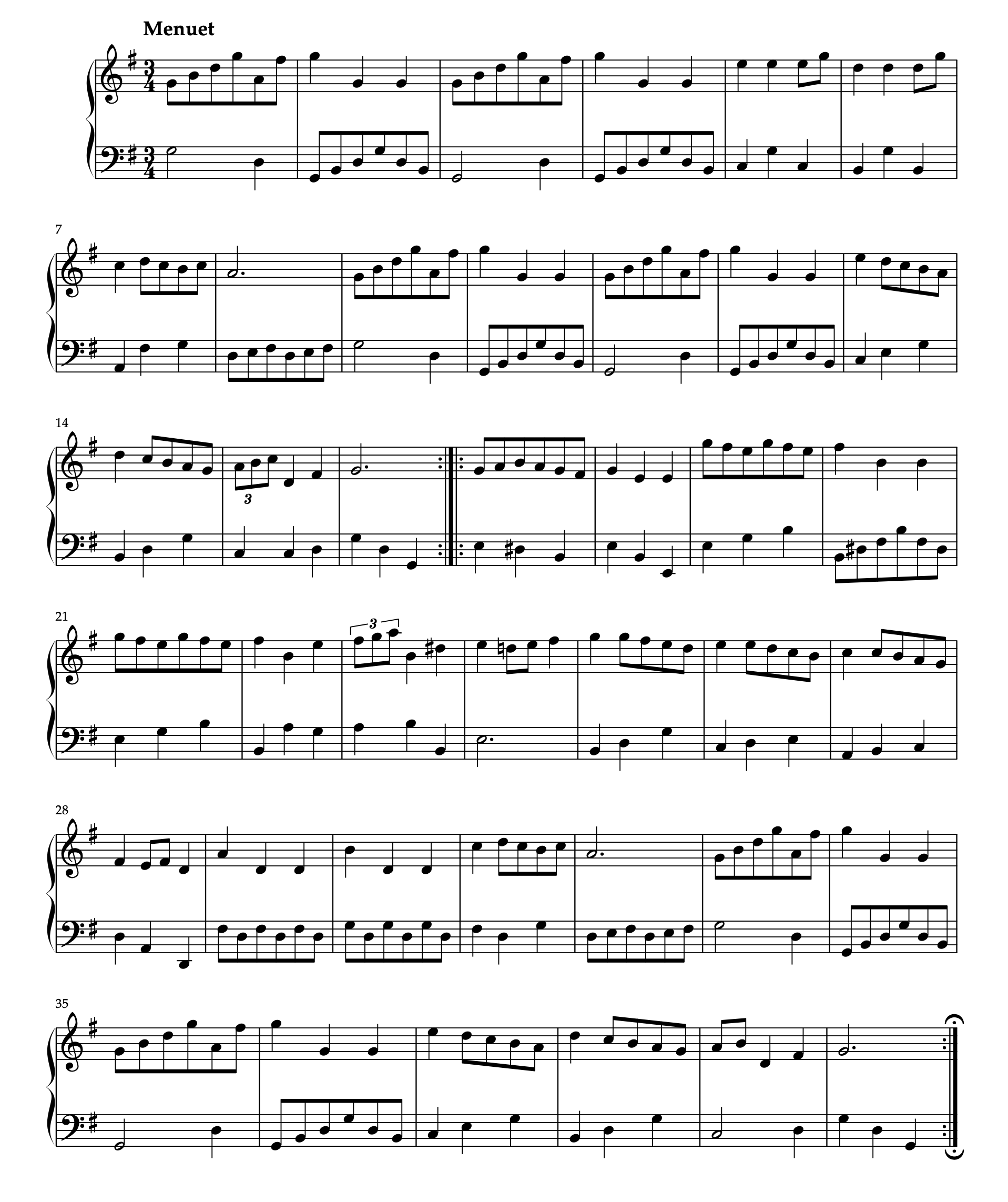

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、1-8小節)

譜例で示したカギマークは解説のための小節区分であり、音楽的な構成単位を示すものではありません。

· 詳細分析

分散和音の判断基準:

・和声進行の把握

・音の動きのパターン(順次進行か跳躍進行か)

・両手で弾く音をあわせた時に形成される和声

各部分の特徴を見ていきましょう:

1-4小節

a:分散和音

・1-2拍目と3拍目で異なる和声を形成

・どちらも和音構成音のみで構成

b:分散和音ではない

・左手パートのみを見るとG-durの主和音の分散和音にも見えるが

・右手パートを考慮すると、3拍目のD音はⅤの根音だということが分かる

c:分散和音

・オクターブ跳躍している

・左手パートより、和声はG-durの主和音である

これら2つの条件が揃っているので、分散和音の一種。和音が変わっている場合は、オクターヴ跳躍していても分散和音とは言えないケースもあります。

d:分散和音

・G-durの主和音における分散和音

5-8小節

e:分散和音

左手パートを考慮すると:

・5小節目はⅣ

・6小節目はG-durの主和音の第一転回形

つまり、和声音しか使わずに分散させていると分かります。

f:分散和音

右手パートの音と合わせると:

・5小節目はⅣ

・6小節目はG-durの主和音の第一転回形

つまり、和声音しか使わずに分散させていると分かります。

g:分散和音ではない

非和声音も用いながら順次進行で動いているので、分散和音ではありません。

h:分散和音ではない

一見、分散和音かと思うかもしれませんが、2拍目→3拍目の部分で順次進行があるので、その部分は分散和音ではないことが分かります。1拍目→2拍目は分散しているように見えますが、ここでは右手の音も考慮すると:

・1拍目:Ⅱ

・2拍目:属七の第一転回形

・3拍目:Ⅰ

となっているので、1拍ごとに別の和声のバスということになります。

i:分散和音とそうでないところの混在

右手パートも考慮するとⅤだと分かります。Fis音→D音の部分は分散和音ですが、それ以外の部分は順次進行なので分散していません。

演奏への活用:

・分散和音の部分は、和声感を感じなから弾く

・左手パートに出てくる分散和音では、バス以外の音がバス音よりも大きくならない

・順次進行の部分は、重くならないように通り過ぎる

· 分析の実践演習

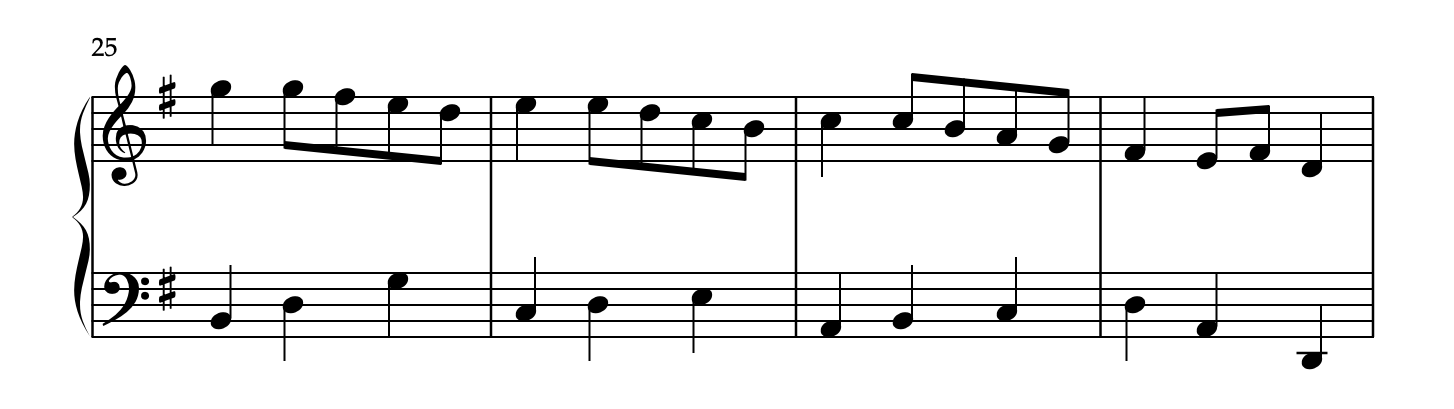

同曲の別箇所を使って、分散和音とそうでない部分の区別をしてみましょう。

譜例(25-28小節)

分析の着眼点:

・順次進行と跳躍進行の識別

・和声の把握

・両手の相互関係の理解

解答例と解説

・25小節目の右手パート:順次進行なので、分散和音ではない

・26-27小節の右手パート:25小節目の同型反復なので、同様

・28小節目の右手パート:分散和音とそうでないところの混在

・25小節目の左手パート:分散和音(G-durの主和音の第一転回形)

・26-27小節の左手パート:順次進行なので、分散和音ではない

・28小節目の左手パート:分散和音(G-durのⅤ)

28小節目は、それぞれのパートを考慮するとⅤだと分かります。Fis音→D音の部分は分散和音ですが、それ以外の部分は順次進行なので分散していません。

· まとめ

この分析手法が特に有効な楽曲:

・機能和声に基づく作品

・バロック~古典派の作品

発展的な学習方向:

・和声分析との組み合わせ

・様式研究への応用

・他の時代・作曲家での実践

‣ 2. 微細な音域変化の分析と解釈

· 3つの重要な音域変化

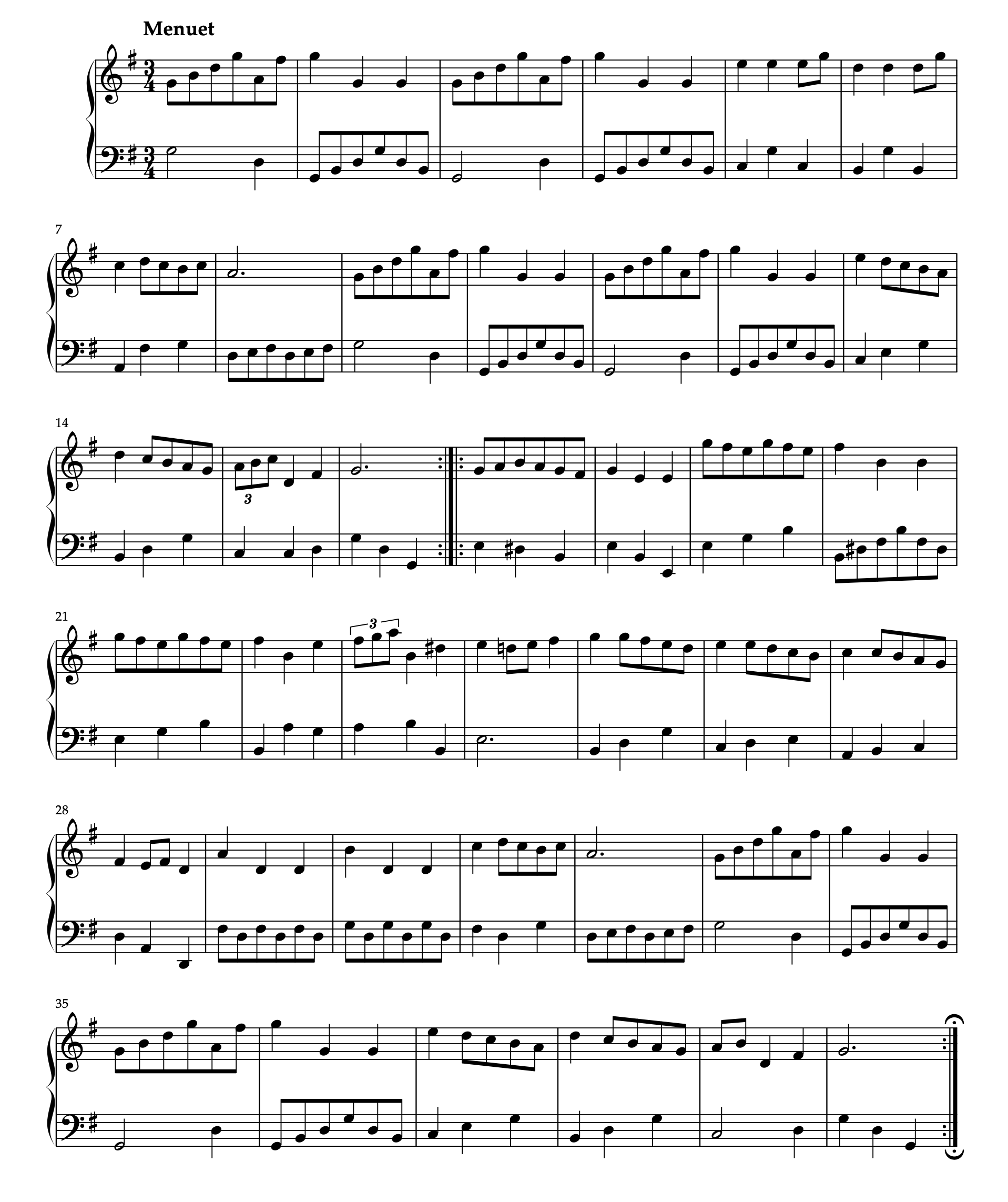

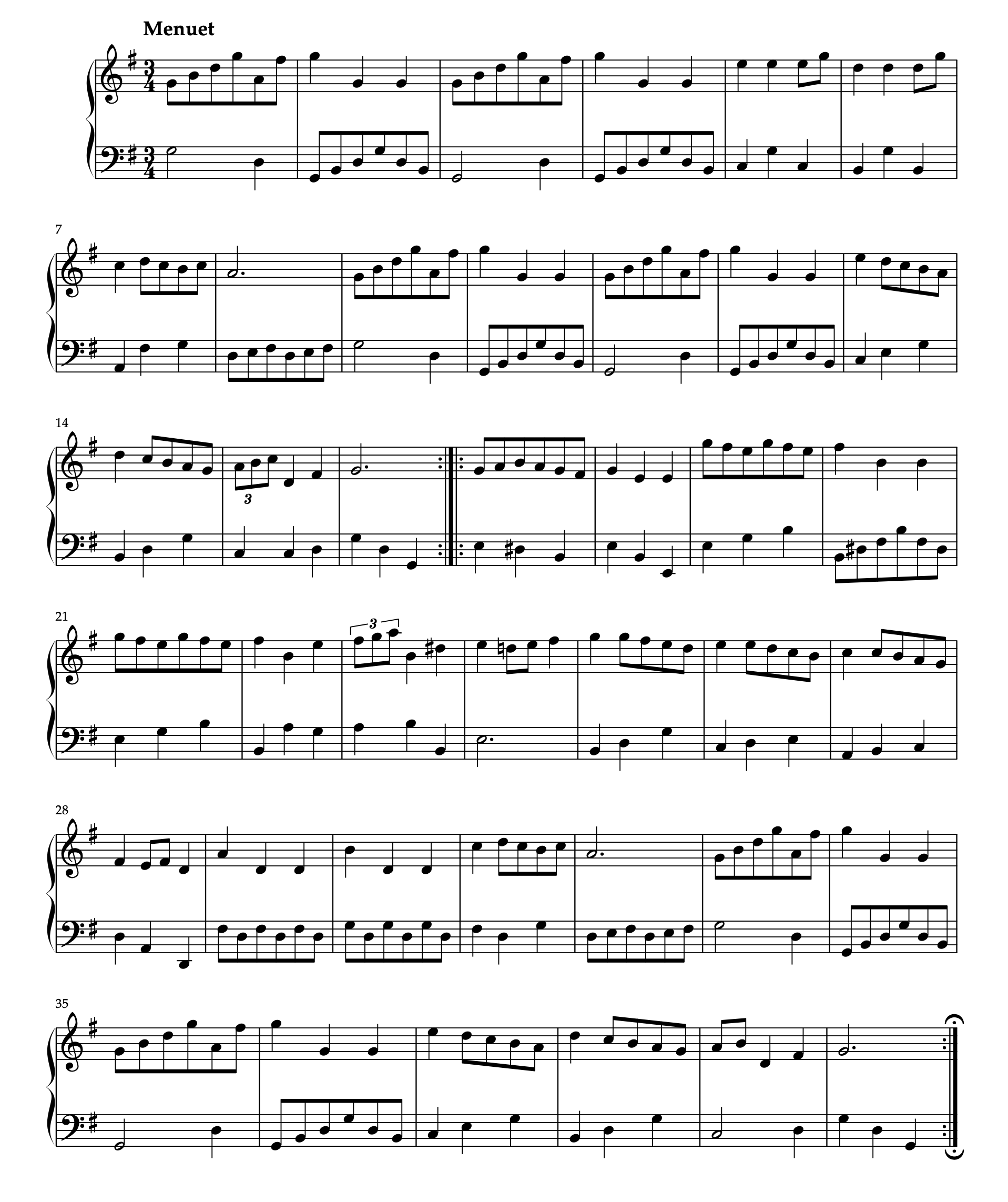

譜例(楽曲全体)

· 反復における微細な変化(1小節目と3小節目)

メヌエットの冒頭部分で見られる左手パートの音域変化は、一見同じメロディの単純な繰り返しに見えながら、実は緻密に計算された変化を含んでいます。この変化には以下の効果があります:

・メロディの反復に新鮮さを与える

・2小節目から3小節目への左手パートの自然な流れを作り出す

・フレーズ全体に立体感を持たせる

この手法は、9小節目以降の繰り返し部分でも同様に用いられています。

· 表情の転換点(18-19小節)

両手による一斉の音域上昇は、作品の表情を変化させる重要な転換点となっています。この音域変化の効果は:

・構成を細分化した時の切れ目に一致している

・Bセクション(17-24小節)を高めの音域で仕上げるきっかけづくり

· 再現部へ向けた音域操作(28-29小節)

28小節目から29小節目にかけての音域上昇は、単なる音の高さの変化以上の意味を持っています:

・29小節目からの新しい伴奏形を引き出す

・構成を細分化した時の切れ目に一致している

・33小節目からの再現へ向けて、いったん音域を上げておくことによる構成バランス調整

· 作曲技法から学ぶこと

これらの音域変化から、以下のような作曲上の工夫が得られます:

1. 構造との関連性

・音域変化が楽曲構造の区切りと一致

・フレーズの始まりと終わりを効果的に表現

2. 表現の多様性

・同じメロディの反復でも、音域変化により異なる表情を演出

・微細な変化が生み出す音楽表現の色彩調整

3. バランスの取れた構成

・全体を通じた音域配置の計画性

・各セクションの特徴づけと統一感の両立

· まとめ

これらの音域変化は、楽曲構造の明確化、表現の多様性、音楽的な期待感の創出など、多層的な効果を生み出しています。

このような細部への注目は、作品の深い理解につながります。一見些細に見える要素にも、作曲家の緻密な意図が込められていることを忘れないようにしましょう。

‣ 3. メロディの転用と構造分析

· 転用と構造分析

譜例(楽曲全体)

主要な動機的特徴:

1. 7-8小節の動機(第1の提示)

・順次進行を基本とする

・1-8小節のセクション終結部に位置

2. 31-32小節の動機(第2の提示)

・同じメロディが異なる部位に配置(同じ部位に同型反復で出てくるのとは全く意味が異なる)

・同じ調性での使用

・左手パートの差によるニュアンスの変化

・全体の終結部(33-40小節)へ向かう推進力として機能

構造的意義:

・形式的な対称性の確立

・両者ともに主要テーマに戻る直前という対応部分に使われている

・全体構造の統一感の強化

· まとめ

同じメロディを異なる文脈で用いることで、統一感と変化の両立を実現し、形式的な完成度を高めています。

これらの分析視点は、他の作品を理解する際にも応用可能です。また、演奏時には以下の点に特に注意を払うことで、より深い解釈が可能となります:

・動機の現れる文脈の違いを意識する

・調性や別パートの差による色彩の変化を感じる

発展的な学習のために:

本分析で得られた視点を、以下のような方向に発展させることができます:

・他のバロック期の舞曲におけるメロディの扱いとの比較

・より複雑な形式におけるメロディ操作の観察

・演奏解釈への具体的な応用方法の探究

‣ 4. 再現に見る巧みな構成分析:長さの工夫を解説

· 構造分析

譜例(楽曲全体)

より大きな規模を持つこの作品では:

・Aセクション(1-16小節): 主題提示

・Bセクション(17-24小節): 主題の対照的な展開

・経過句(25-32小節): 橋渡し的な役割

・A’セクション(33-40小節): 圧縮された主題の再現

ここでも再現部は半分の長さに圧縮されており、16小節から8小節へと巧みにまとめられています。この手法により:

・楽曲全体の均衡が保たれる

・終結部への自然な流れが生まれる

・形式美が保たれつつも、単調さを回避できる

· まとめ

この作品から、バロック期の作曲家たちが以下のような点に注意を払っていたことが分かります:

・全体の均整を重視した構成

・再現での効果的な圧縮による緊張感の維持

・聴衆の興味を持続させる工夫

・形式美と実用性の両立

特に再現の長さの調整は、単なる技巧的な処理ではなく、楽曲全体の効果を高めるための重要な作曲技法として機能しています。

演奏する際は、これらの構造を意識するようにしましょう。また、作曲や編曲を学ぶピアノ弾きの方々にとっても、これらの手法は大変参考になる例と言えます。

‣ 5. 繰り返しの微細な変化に潜む演奏解釈のヒント

· 楽曲構造の再掲

譜例(楽曲全体)

この作品は以下の4つのセクションで構成されています:

・Aセクション(1-16小節): 主題が提示され、メヌエットの基本的な性格が確立される部分

・Bセクション(17-24小節): 主題材が対照的に展開され、音楽的な緊張が高められる

・経過句(25-32小節): 再現へ向けた橋渡しの役割を果たし、効果的な推移を実現

・A’セクション(33-40小節): 主題が小節数を圧縮した形で再現され、作品を締めくくる

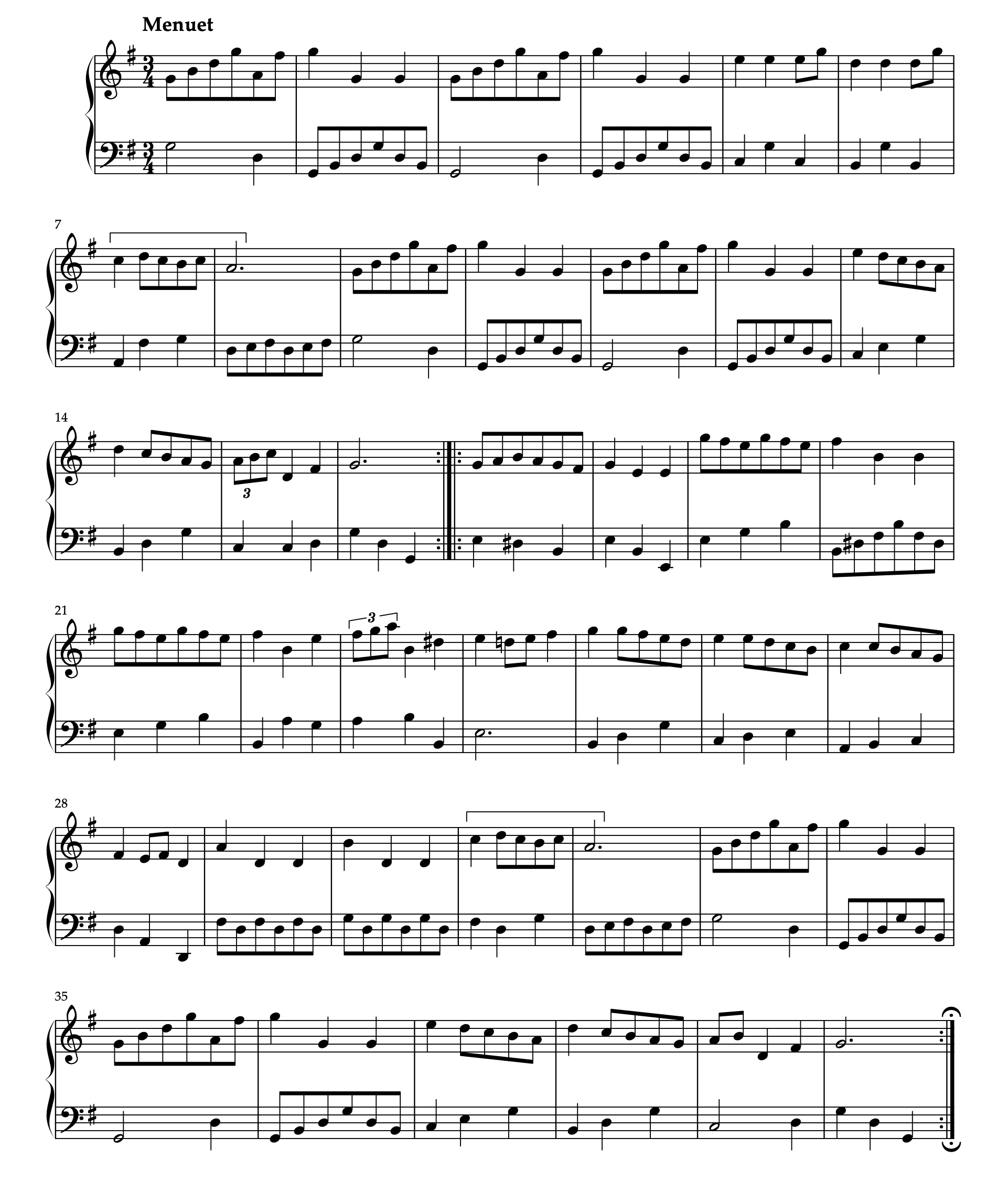

· 繰り返しにおける変化の分析

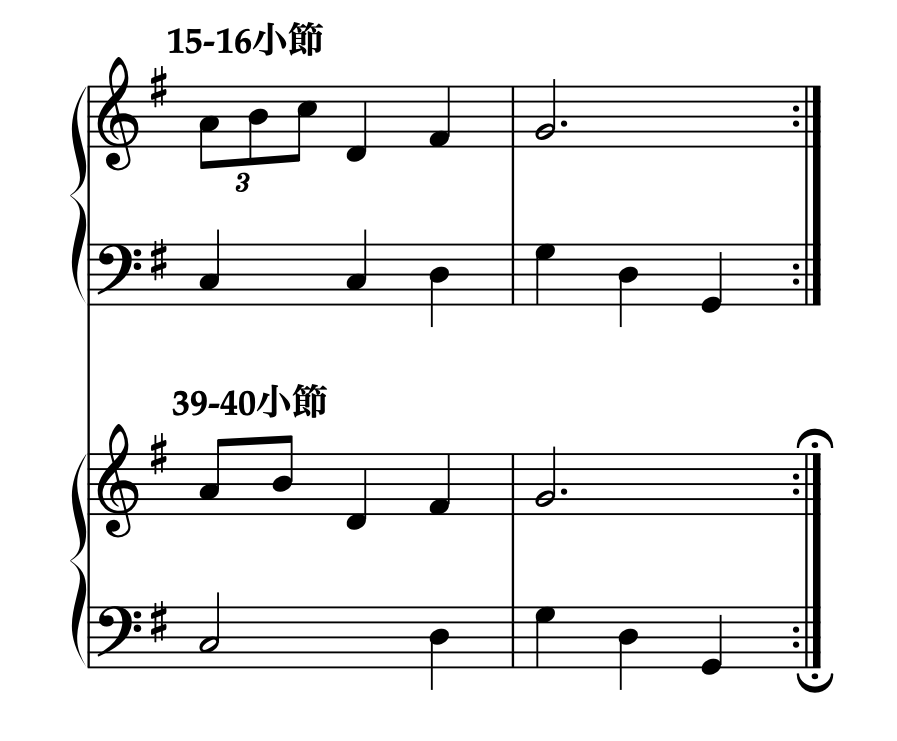

譜例(15-16小節 および 39-40小節)

注目すべき変化点:

特に興味深いのは、Aセクションの終結部(15-16小節)とA’セクションの終結部(39-40小節)の比較です。この二箇所には、一見些細に見える、しかし音楽的に重要な変化が含まれています:

1. 音数の制約

・両手とも音数が抑制されている

・これにより、自然な終止感が生み出されている

2. エネルギーの収束

・音の削減により、音楽的エネルギーが徐々に収まっていく様子が表現されている

・この書法は、作品全体の有機的な終結を導く

演奏解釈への示唆:

この変化は、演奏に際して重要な示唆を与えてくれます:

音量設定:

・音数の制約は、控えめな音量での演奏が適切であることを示唆

・大きな音で終わるのではなく、自然な収束を目指すべき

表現方法:

・書法上のエネルギーの収束に沿った、落ち着いた表現が望ましい

・最後まで音楽的な緊張感を保ちつつ、優雅に締めくくる

· 演奏解釈のための重要なポイント

1. 作曲家の意図の理解

・楽譜に書かれた音の変化から、音楽エネルギーを読み取る

・これらの変化を丁寧に読み取ることが、自然論に反しない演奏につながる

2. 総合的なアプローチ

・「感覚的な演奏」だけでなく、楽曲分析に基づいた解釈が重要

・書法的特徴と音楽的表現の調和を目指す

3. 細部への注意

・一見些細に見える変化にも、重要な音楽的意味が含まれている

・これらの変化を活かした演奏が、作品の本質的な理解を示す

· まとめ

本作品における繰り返しの変化は、単なる装飾的な要素ではなく、作品全体の構造と表現に深く関わっています。演奏者は、これらの変化を十分に理解し、その音楽的意味を演奏に反映させることで、より説得力のある解釈を実現することができます。

作曲家の意図を楽譜から読み取り、それを演奏に活かすという姿勢は、この作品に限らず、あらゆる楽曲の演奏において重要な指針となるでしょう。

► 終わりに

J.S.バッハ「メヌエット BWV Anh.116」の詳細分析を通じて、シンプルな楽曲に込められた作曲家の緻密な意図を読み解くことができました。

楽曲分析は決して学問的な知識の蓄積だけを目的とするものではありません。今回取り上げた分析手法を、他の楽曲の学習にも活用してください。

【おすすめ参考文献】

本記事で扱った、J.S.バッハ「メヌエット BWV Anh.116」について学びを深めたい方へ

・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【J.S.バッハ メヌエット BWV Anh.116】徹底分析

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント