【ピアノ】J.S.バッハ「行進曲 BWV Anh.127」の詳細分析

► はじめに

J.S.バッハ「行進曲 BWV Anh.127」は、「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻」に収録された親しみやすい小品です。

本記事では、この作品についての楽曲分析から演奏のポイントまで、分かりやすく解説します。楽譜を読む力を向上させたい方、バロック音楽の理解を深めたい方にも役立つ内容となっています。

► 分析:J.S.バッハ「行進曲 BWV Anh.127」

‣ 1. 構造分析に焦点を当てて

· 楽曲構造

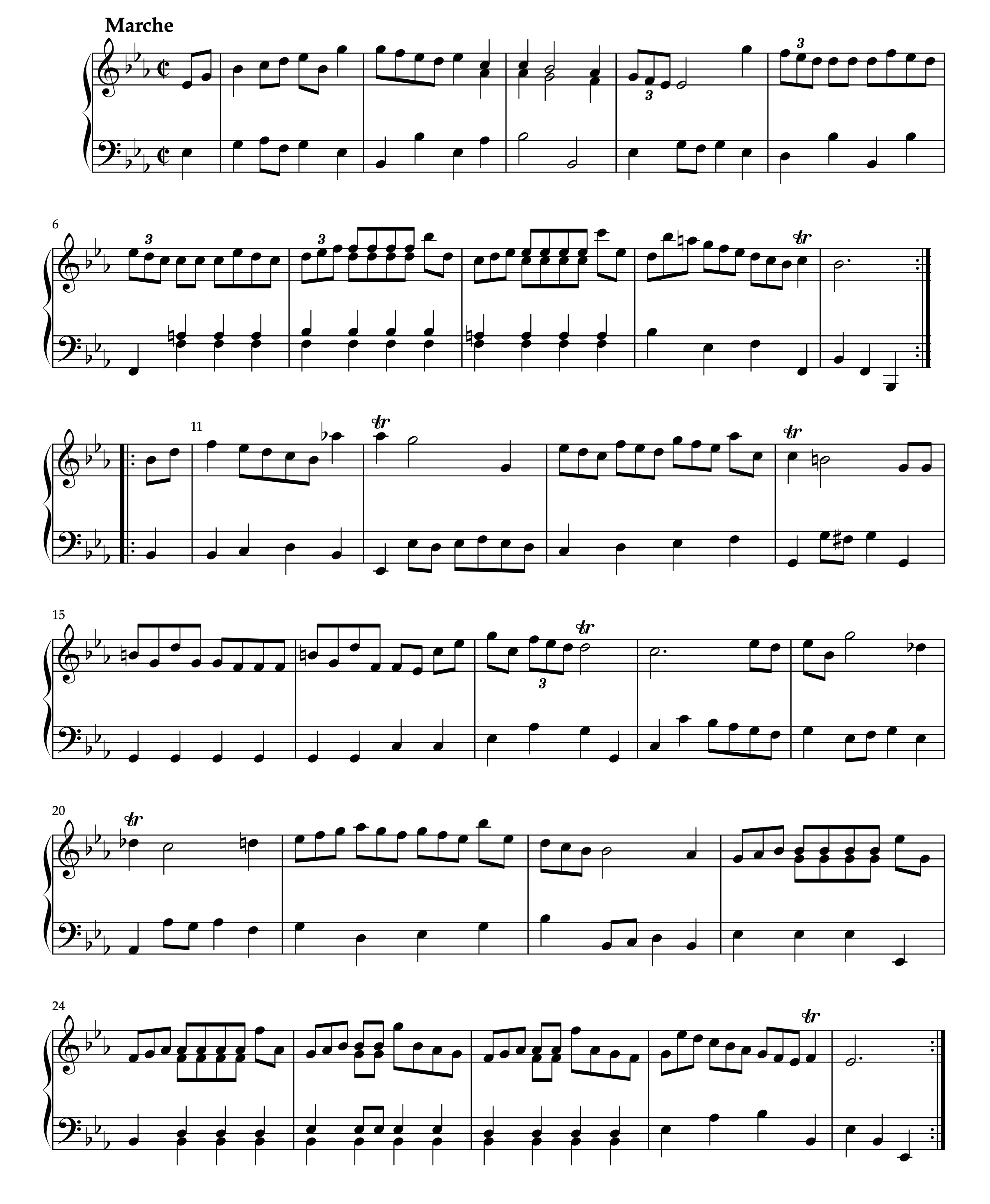

J.S.バッハ「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻 行進曲 BWV Anh.127」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

1. Aセクション(1-10小節)

・4+4+2の構成

・最初の4小節:主題の提示

・次の4小節:第4小節目に出てきた3連符要素の引用発展

・最後の2小節:セクションの締めくくり

2. Bセクション(11-22小節)

・4+4+4の構成で、合計12小節

・11-14小節と19-22小節:似た音楽的要素(和声進行、リズム、音の使い方)を共有

・15-18小節:橋渡し的な役割

3. A’セクション(23-28小節)

・最初のAセクションの後半部分(5-10小節)のみを使用

・4+2の構成

・効果的な曲の締めくくり

19-22小節と11-14小節は明らかに共通しているので、19-22小節は11-14小節と同じBセクションとみなすといいでしょう。つまり、回帰のA’セクションは、最初のAセクションの後半部分のみが使われた23-28小節のみということになります。

この楽曲では分析者によって様々な構成解釈がされますが、上記の構成は素材の共通点に焦点を当てたものとなります。

· 分析のポイント

1. 素材の関連性に注目

・単に小節数だけでなく、音楽的な内容の類似性を観察することが重要

・特にBセクション内での繰り返しパターンの認識

2. 部分と全体の関係

・A’セクションが完全なAの再現ではなく、後半部分のみを使用している点が特徴的

・この手法により、簡潔さと統一感を両立

3. 初心者向けの実践的アドバイス

・まずは大きな区切りを見つけることから始める

・同じような音楽的要素(メロディー、リズム、和声進行)を探す

・違いと共通点を明確にメモしながら進める

· まとめ

この楽曲は、一見単純な行進曲でありながら、緻密な構成で書かれています。特に注目すべきは以下の点です:

・明確な区分(A-B-A’)を持ちながらも、単純な繰り返しを避けている

・素材の効果的な再利用により、統一感のある音楽を作り出している

・教育的な観点からも、形式感と音楽的表現の両方を学べる好例となっている

このような分析を通じて、作曲家の意図や音楽の構造をより深く理解することができます。ピアノ演奏の際には、これらの構造を意識するようにしましょう。

‣ 2. 共通部分の比較分析

· 楽曲構造の再掲

譜例(楽曲全体)

1. Aセクション(1-10小節)

・4+4+2の構成

・最初の4小節:主題の提示

・次の4小節:第4小節目に出てきた3連符要素の引用発展

・最後の2小節:セクションの締めくくり

2. Bセクション(11-22小節)

・4+4+4の構成で、合計12小節

・11-14小節と19-22小節:似た音楽的要素(和声進行、リズム、音の使い方)を共有

・15-18小節:橋渡し的な役割

3. A’セクション(23-28小節)

・最初のAセクションの後半部分(5-10小節)のみを使用

・4+2の構成

・効果的な曲の締めくくり

· 詳細な比較分析:変奏と発展

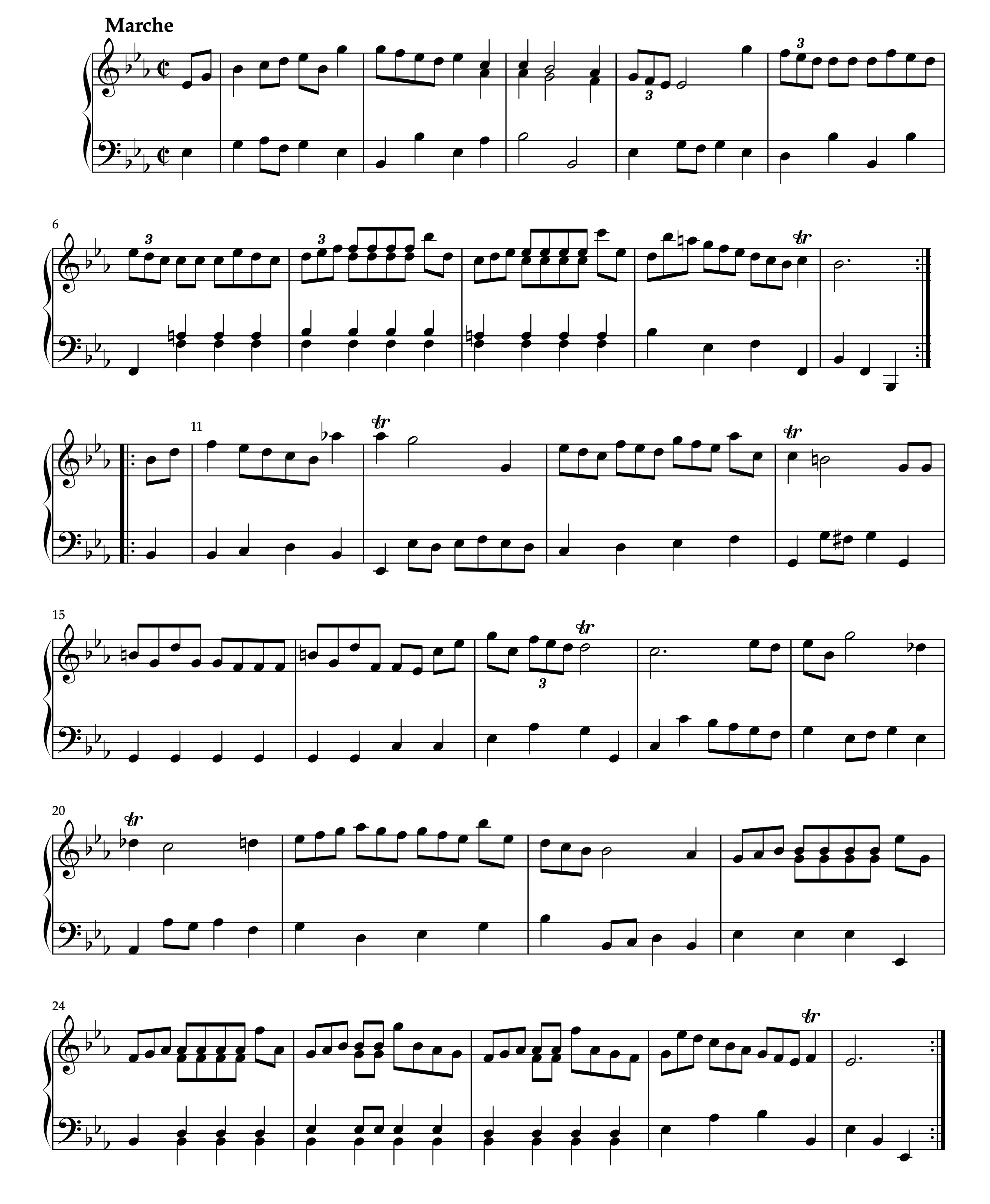

譜例(5-8小節 および 23-26小節)

5-6小節の反復として7-8小節が変奏された形で提示されます。

7-8小節で変奏された点:

・3連符の音の方向が上行形に

・和音の導入

・広い音域の使用によるメロディ線のエネルギー増大

この5-8小節を、対応する23-26小節と比較してみましょう。

メロディのリズムが対応しているのは、7-8小節(5-8小節の後半部分)と23-24小節(23-26小節の前半部分)であり、対応位置がズレていることが分かります。

25-26小節は23-24小節の発展であり、5-8小節には出てこないリズム。つまり、5-8小節と23-26小節を合わせると、メロディに関しては3パターンのリズムが出てきていることになります。A’だからと言って、単なる移調した繰り返しになっているわけではありません。

譜例(5-8小節 および 23-26小節)

追加考察:

・「5-6小節→7-8小節」の繰り返しよりも、「23-24小節→25-26小節」の繰り返しの方が変奏感が強い

→ 入りの部分が似ているうえで、その後が変化しているから

・25小節目の高いG音のところは、流れからすると連打が続くように思わせる音

→ ささいな意外性だが、こういった部分が音楽をささいに面白くしている

・25小節目の左手には8分音符が出てくるが、これは7小節目には出て来なかった特徴

→ これに関しては、前後関係から見てもさほど大きな意図は読み取れない

音楽的特徴の深い考察

この短い行進曲には、J.S.バッハの工夫を示すいくつかの特徴があります:

・単純な繰り返しを避け、常に新しい要素を導入

・セクション間の有機的な関連性

・小さな音型変化による音楽的緊張感の創出

· まとめ

この分析から学べる重要なポイントは、たとえ初級用の小品であっても、巨匠の作った音楽は「ただの音の並び」ではなく、緻密に構築された芸術的表現であるということです。

・小さな音型変化の重要性

・セクション間の関連性と発展

・リズムと音型の創造的な使用

► 終わりに

J.S.バッハ「行進曲 BWV Anh.127」の分析を通じて、短い楽曲の中にも深い音楽的思考が込められていることがお分かりいただけたでしょうか。

この28小節の小品は、初心者の方にとって技術的には取り組みやすい一方で、音楽的な学びの宝庫でもあります。今回の分析ポイントを意識して演奏してみましょう。

【おすすめ参考文献】

本記事で扱った、J.S.バッハ「行進曲 BWV Anh.127」について学びを深めたい方へ

・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【J.S.バッハ 行進曲 BWV Anh.127】徹底分析

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント