【ピアノ】ポリリズム完全ガイド:基本から名曲実例で解説

► はじめに

ピアノを演奏していて「何だかリズムが複雑で弾きにくい」と感じる箇所に出会ったことはありませんか。その原因の一つが「ポリリズム」かもしれません。

ポリリズムは、作曲家が表現したい音楽的効果を生み出す重要な手法です。あらゆる時代の多くの楽曲でこの技法が使われています。

本記事では、ポリリズムの基本概念から具体的な実例まで、譜例を交えながら分かりやすく解説していきます。

► ポリリズムとは

ポリリズム(polyrhythm) ※「ニューグローブ世界音楽大事典」より

・クロスリズムと密接に関係している(時には同義語として用いられる)

・ただし、クロスリズムは所定の拍節のパルスあるいは拍に合わないリズムに限定するのが正しい

► なぜ、ポリリズムを使うのか

作曲家がポリリズムを使う理由は主に以下の通りです:

・緊張感の創出:異なるリズムの衝突で音楽に緊張感をもたらす

・色彩的効果:単調になりがちな楽句に変化と興味とあいまいさを与える

・構造的な工夫:楽曲の形式感や時間の流れを操作する

・表現の深化:感情的な複雑さや内面の葛藤を表現する

► 時代別の実例

以下、時代別の実例よりポリリズムの技法について見ていきます。演奏のヒントについては、本記事末で参考記事を紹介しているので割愛します。

‣ 古典派作品の例

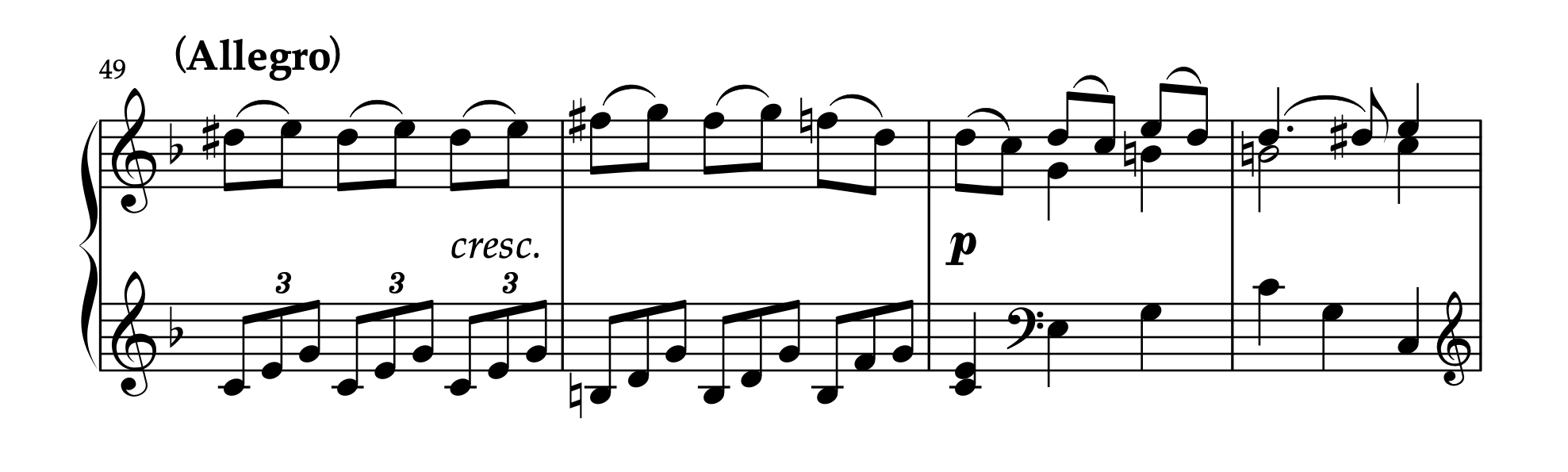

モーツァルト「ピアノソナタ ヘ長調 K. 332 (300k) 第1楽章」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、49-52小節)

最もオーソドックスな3:2のポリリズムが現れます。優雅さの中に微妙な揺らぎが生まれています。譜例の49小節目からの部分は、41小節目からの部分の繰り返しなので、変奏して変化がつけられました。

多くの学習者が初めて、もしくは、初期段階に触れることになるポリリズムを含む作品の一つと言えるでしょう。

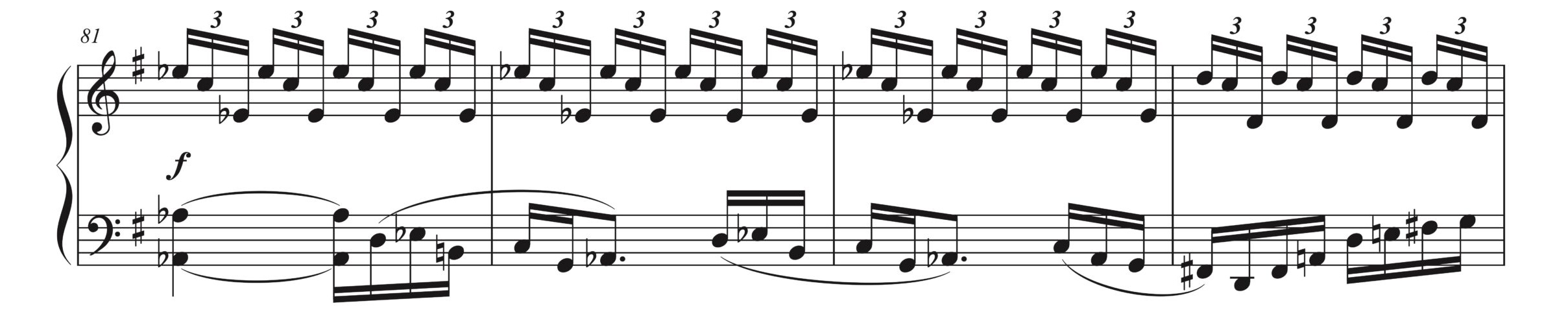

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第10番 ト長調 Op.14-2 第1楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、81-84小節)

こちらも3:2の例ですが、16分音符主体となっているうえに、左手パートにメロディが配置されています。モーツァルトの例よりも技巧的な側面が強調されています。

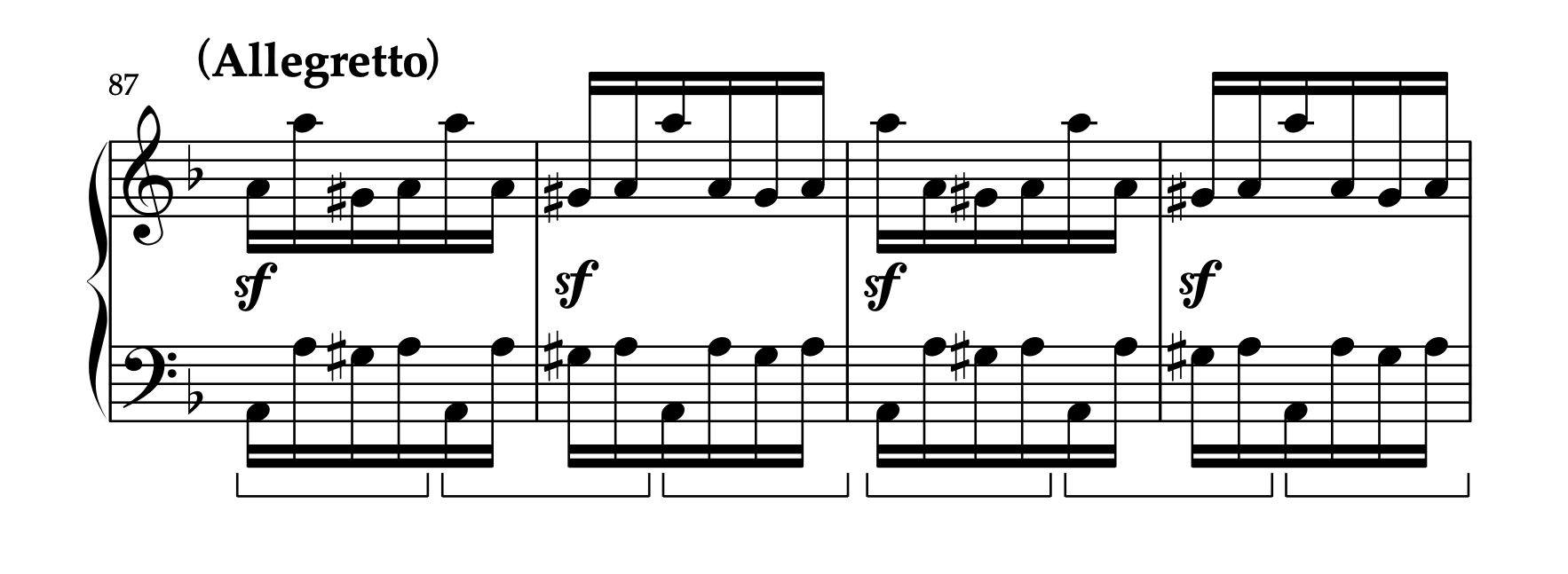

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第17番 テンペスト ニ短調 Op.31-2 第3楽章」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、87-90小節)

この例は特に興味深く、カギマークで示した4音の反復パターンが各小節頭のアクセント(sf)とずれていくことで、リズム感覚が変化していきます。これは「音型の周期」と「拍子の周期」という2つの時間軸が並行して進む、やや高度なポリリズムの例です。

不安感や切迫感を演出し、緊張感を高める役割を果たしています。

‣ ロマン派作品の例

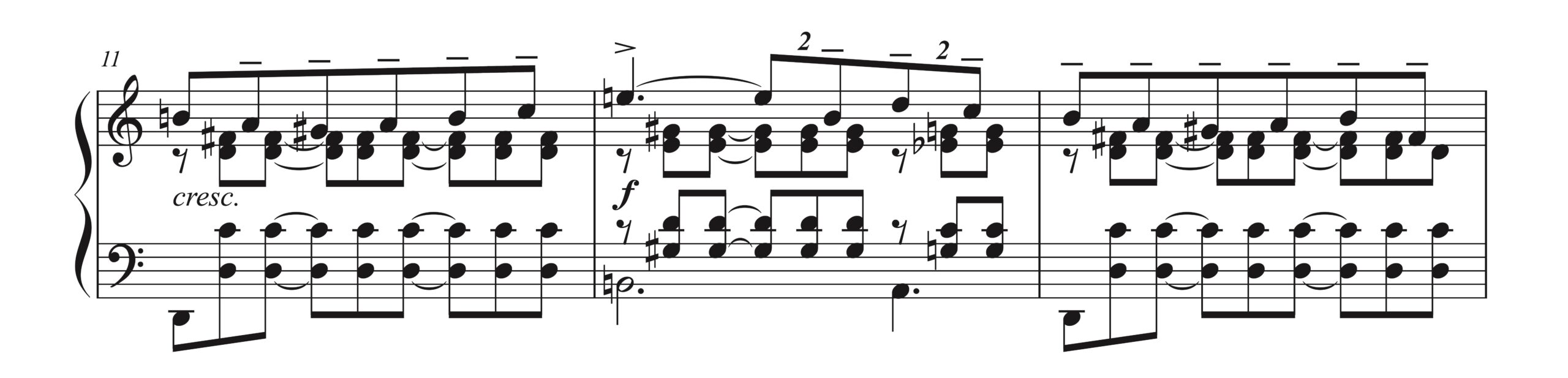

グリーグ「抒情小品集 第5集 ノクターン Op.54-4」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、11-13小節)

シンコペーションを伴った3対2のポリリズムの例です。夜想曲らしい幻想的な雰囲気を作り出すために、リズムのあいまいさが意図的に利用されていると考えていいでしょう。

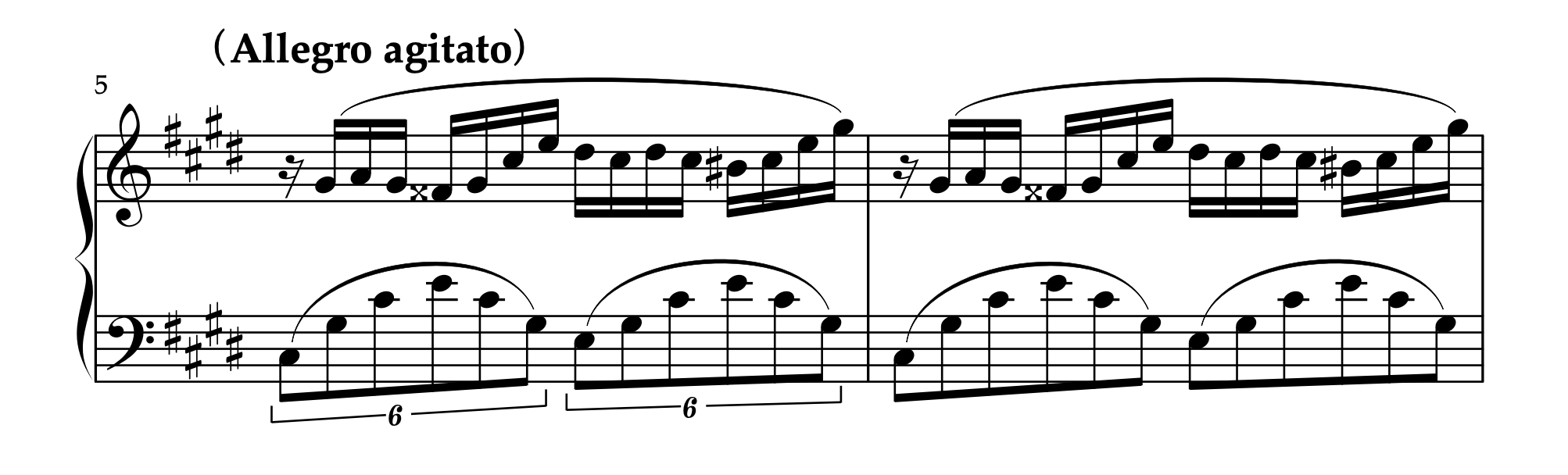

ショパン「幻想即興曲」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、5-6小節)

4:3という、より複雑な比率のポリリズムの例です。数学的な正確性よりも音楽的な流れが重視されるべきあいまいな表現が生み出されています。

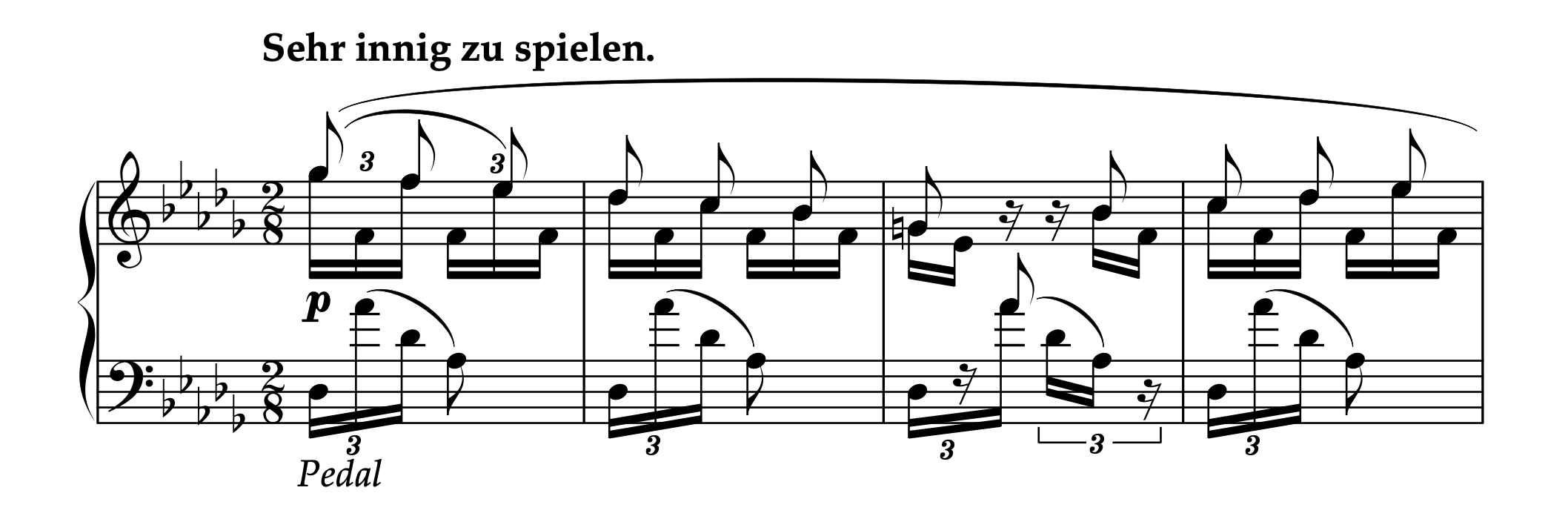

シューマン「幻想小曲集 Op.12 より 第1曲 夕べに」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

2/8拍子の枠組みの中で、「3連符の8分音符」と「3連符の16分音符の2セット」が同居する例です。シューマンらしい詩的で内省的な表現を支える技法として機能しています。

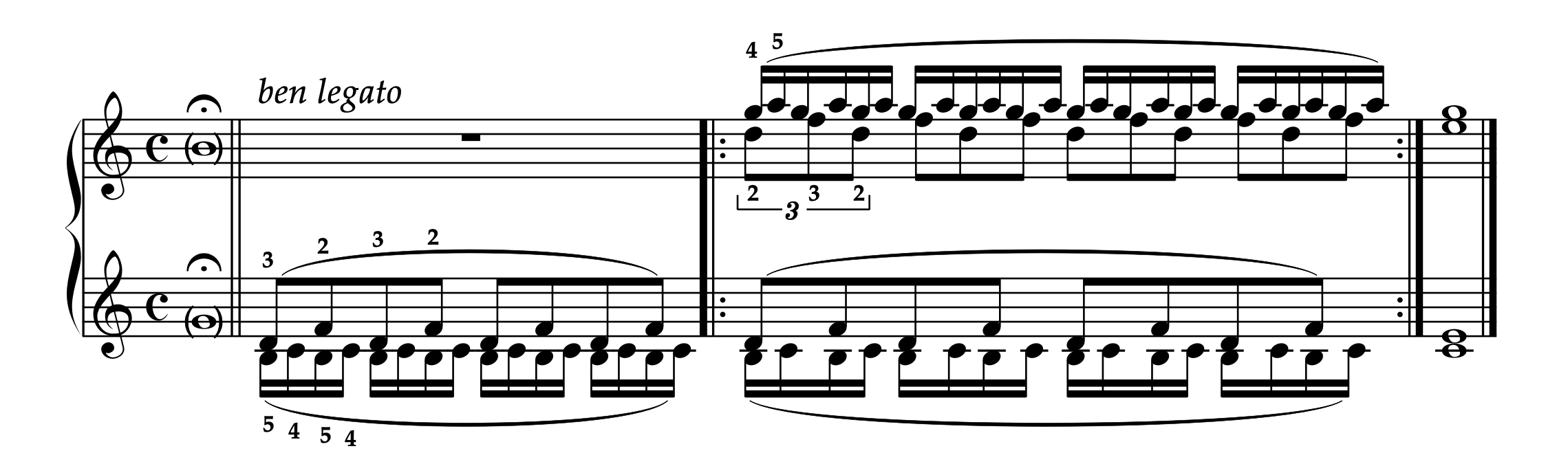

ブラームス「51の練習曲 より 第18番」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

右手と左手がそれぞれ独立したリズムパターンを持ち、合わせると4種類のリズムが同時進行する高度な例です。練習曲として、頭を混乱させる要素を持つ効果的な教材となっています。

‣ 近現代作品の例

ドビュッシー「2つのアラベスク 第1番 ホ長調」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、6-8小節)

アラベスクという曲名にふさわしい、色彩的効果を狙った3:2のポリリズムの例です。この作品も、多くの学習者が初めて、もしくは、初期段階に触れることになるポリリズムを含む作品の一つと言えるでしょう。

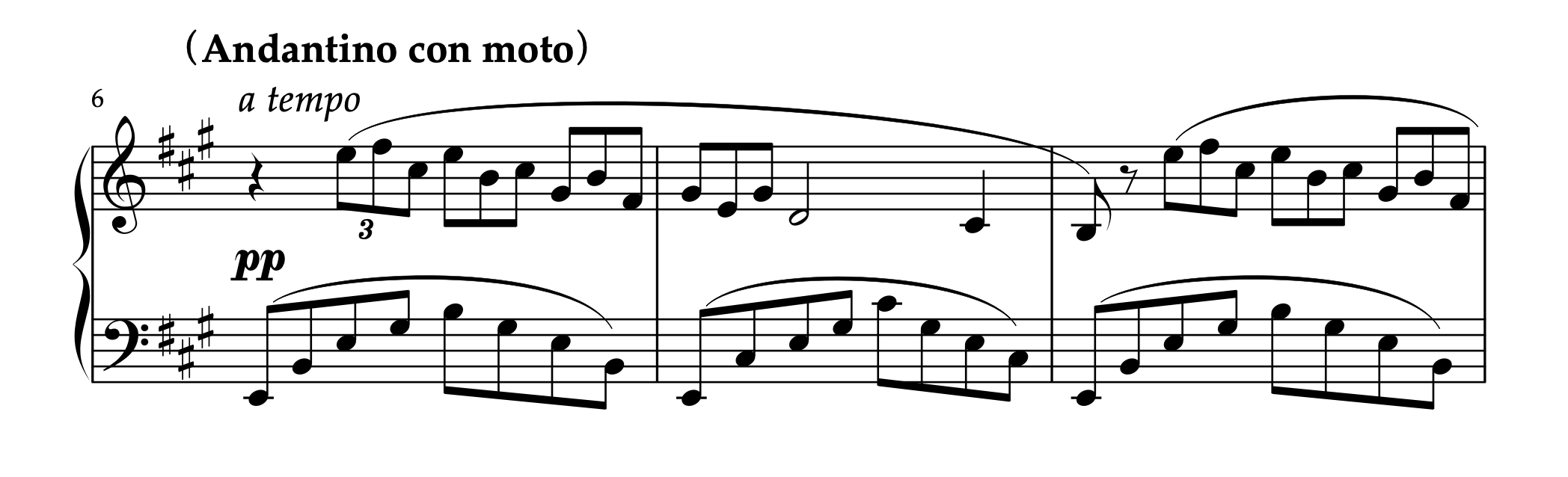

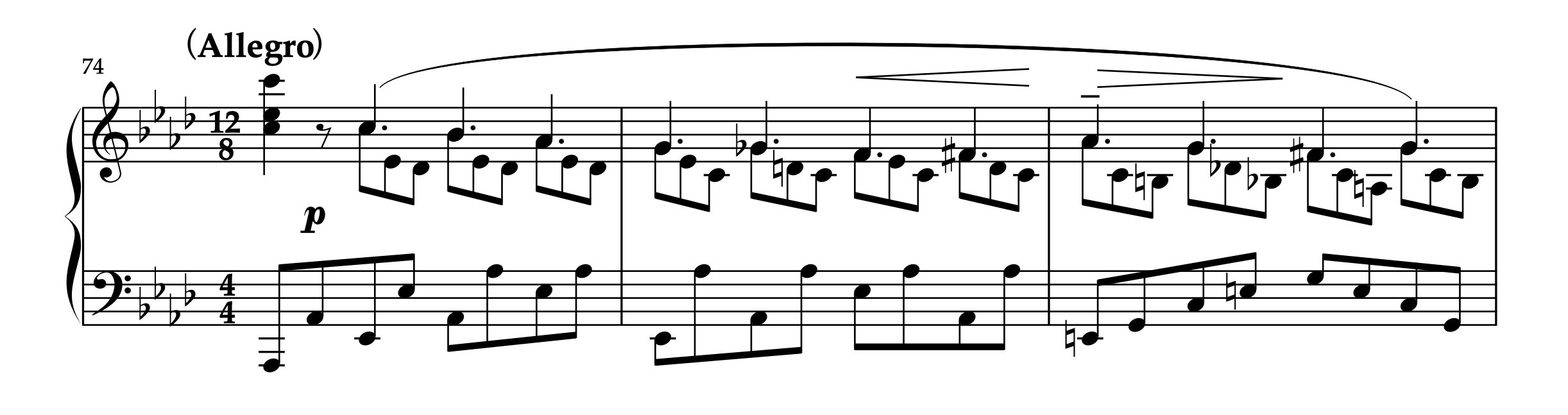

プロコフィエフ「ピアノソナタ 第1番 ヘ短調 Op.1」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、74-76小節)

この例では、作曲家が右手部分を12/8拍子、左手部分を4/4拍子として記譜しています。見た目は3:2に見えますが、記譜法そのものがポリリズムの概念を体現した興味深い例です。

► 広義のポリリズム

厳密な定義を超えて、「異なる時間感覚の並存」として捉えると、ポリリズムはより多くの楽曲で見つけることができます。例えば、シューベルトの「楽興の時 第3番」には、広義のポリリズム的効果が確認できます。

詳しくは、以下の記事を参考にしてください。

► 終わりに

ポリリズムは、一見複雑で難しそうに思えますが、その本質は音楽的表現の豊かさにあります。練習する際には、ポリリズムが生み出す独特な音楽的効果を楽しみながら練習するといいでしょう。

推奨記事:

・【ピアノ】クロスリズムの理解と実践:3:2 5:2 7:2のリズムを習得する

・【ピアノ】ヴァルター ゲオルギイ「ピアニストの手帖」レビュー(ポリリズムの具体的な練習方法が収載)

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント