【ピアノ】後出しされるバスの書法解説:実例分析と表現ポイント

► はじめに

ピアノ演奏において、バス音を拍頭から遅らせて発音する「後出しバス」は、作曲技法として重要な役割を果たしています。この技法は、メロディラインの明瞭性を高めたり、リズム的な変化を生み出したり、技術的な問題点を解決したりする効果があります。

本記事では、古典派からロマン派、近現代まで様々な作曲家の作品を通じて、後出しバスの使用例とその演奏上のポイントを分析します。

► 実例分析

‣ 1. 両手で演奏するピアノ曲における後出しバス

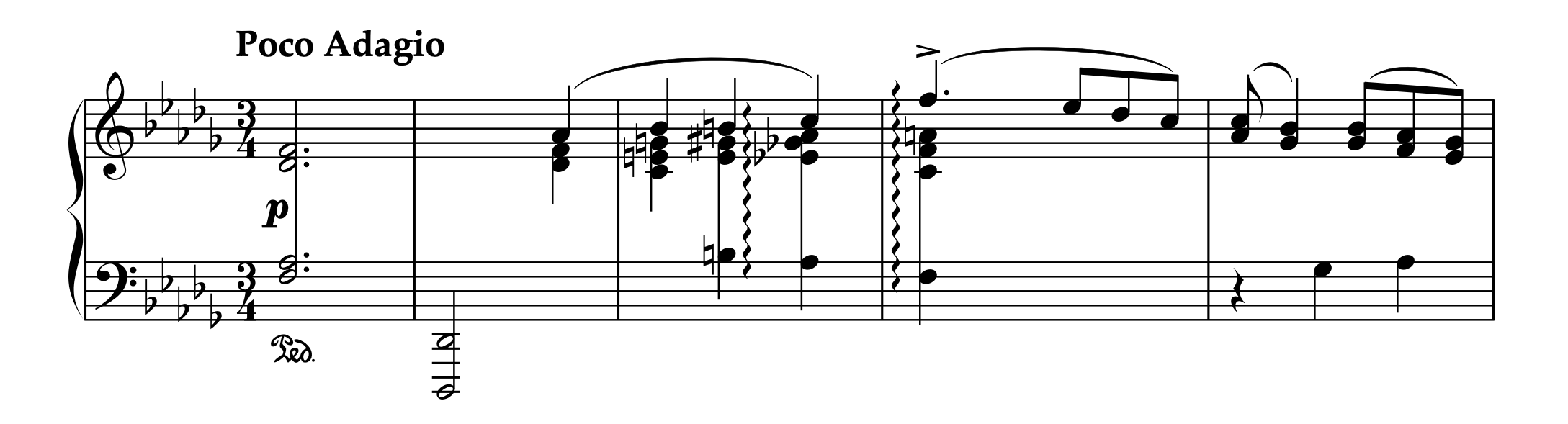

1-1. ラヴェル「前奏曲(1913)」における使用例

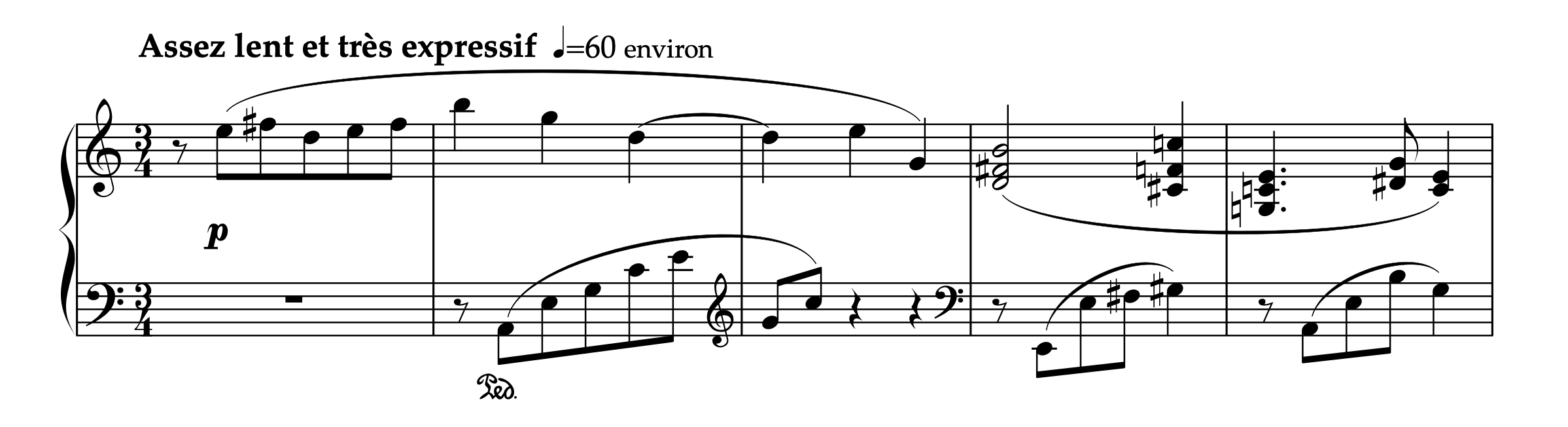

ラヴェル「前奏曲(1913)」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

分析のポイント

2,4,5小節目の下段にある8分休符に注目してください。バス音を8分休符ぶん遅らせて演奏する書法により、以下の効果が生まれています:

・メロディの明瞭性向上:1拍目頭の重要なメロディ音の音質がより鮮明に聴こえる

・リズム的特徴の付与:伴奏形に独特のリズム的特徴を与える

演奏上の注意点

遅れて発音されるバスも、基本的には1拍目頭で発音される場合と同様に、ある程度の深みをもって響かせて構いません。ただし、強く弾き過ぎると拍感が曖昧になってしまうため、発音時の他の音響とのバランスを考える必要があります。

以降の例も同様に考えてください。

1-2. バルトーク「ルーマニア民俗舞曲 第6曲 速い踊り」における使用例

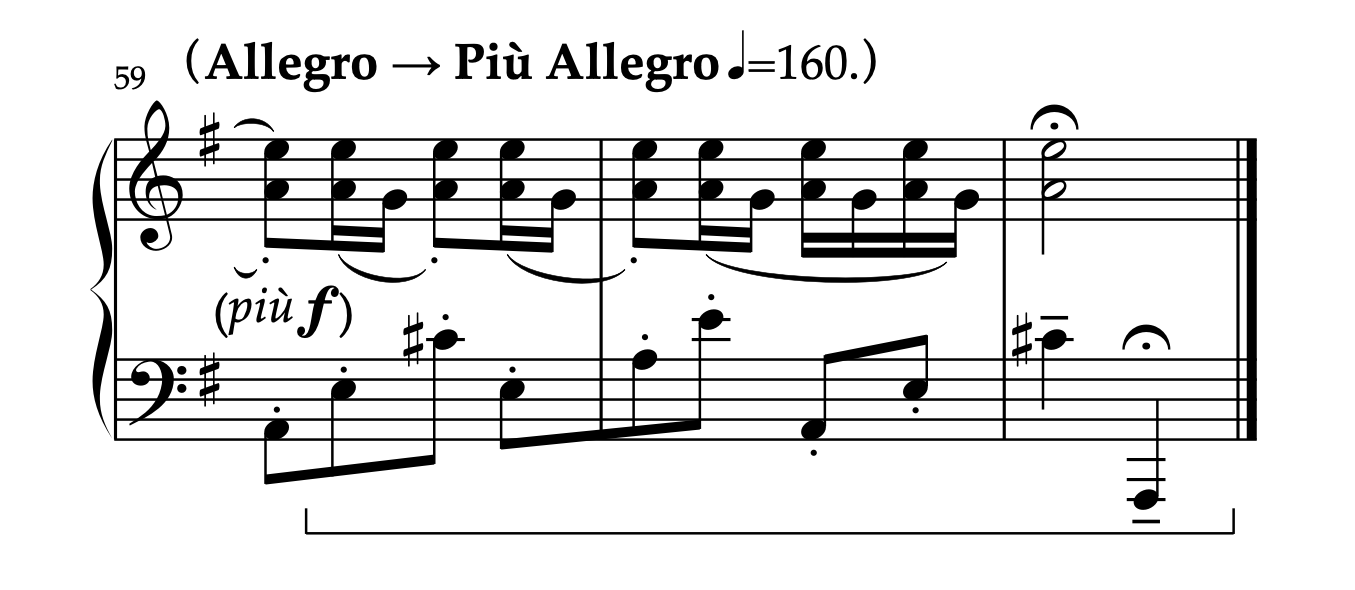

バルトーク「ルーマニア民俗舞曲 第6曲 速い踊り」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲尾)

分析のポイント

最終音で打鍵される低いバス音は、通常であれば1拍目頭で鳴らされても不自然ではありません。しかし、ここで後出しとされているのには明確な理由があります:

響きの充実:1拍目頭を両手で鳴らした後にバスを加えることで、中音域の空白を避け、全体的な響きを豊かにする

横のラインの継続性:1拍目頭のCis音は前の流れからの音であり、省略することはできない

1-3. クララ・シューマン「3つの前奏曲とフーガ 第2番 Op.16-2」における使用例

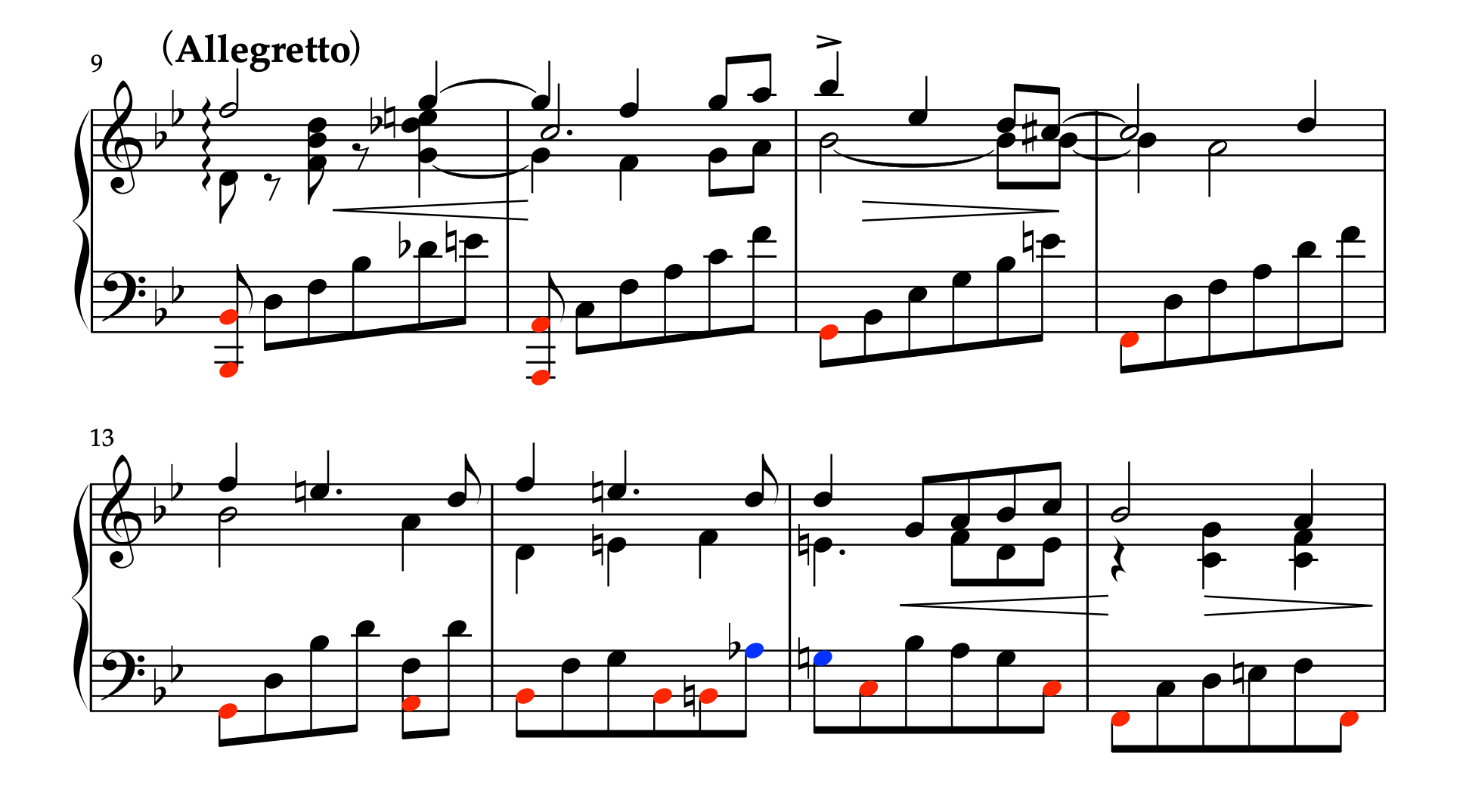

クララ・シューマン「3つの前奏曲とフーガ 第2番 Op.16-2 変ロ長調 より 前奏曲」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、9-16小節)

楽曲構造の特徴

この作品の左手パートは、明確な声部分けは記譜されていないものの、実質的には多声的な構造を持っています。バス音をレッド音符で示しました。

書法の変化に注目:

9-12小節:1拍目頭のみでバスが打鍵される

13-16小節:バスが出てくる頻度が変わるために、書法も変わる

ブルー音符で示した部分は、内声部の「As→G」の動きを優先させるため、バスが8分音符ぶん後出しとなる書法がとられています。譜例のわずか8小節間だけでも複数の書法が混在していることは、作曲技法の柔軟性を示す好例といえるでしょう。

‣ 2. 左手のみで演奏するピアノ曲における後出しバス

左手独奏作品では、後出しバスの技法がより頻繁に使用されます。片手のみでの演奏では同時に打鍵できる音域が制限されるため、上声部をダンパーペダルで保持しながらバスを後から加えるという手法が効果的に活用されています。

2-1. スクリャービン「左手のためのノクターン Op.9-2」における使用例

スクリャービン「左手のための2つの小品 第2番 ノクターン Op.9-2」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

典型的な左手独奏書法

譜例部分では、メロディを先に演奏した後、バスへと移行し、その流れの中で伴奏音や他の旋律音も織り込んでいく作りとなっています。これは左手独奏作品における標準的な書法パターンです。

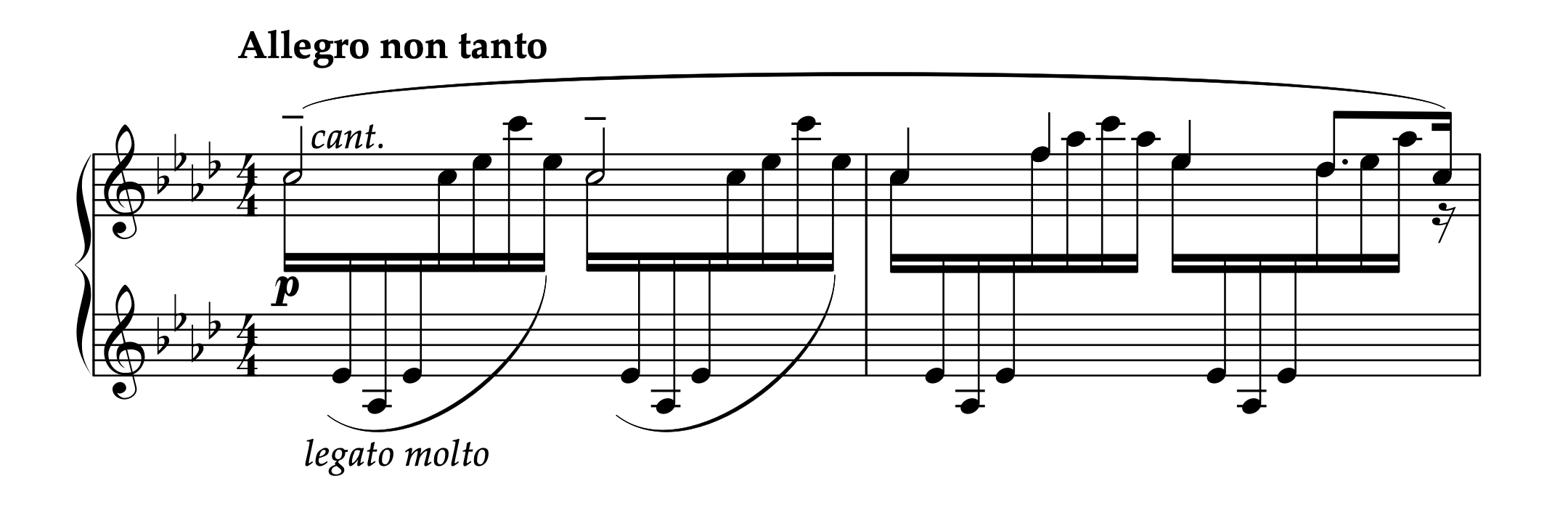

2-2. サン=サーンス「左手のための6つのエチュード Op.135-5」における使用例

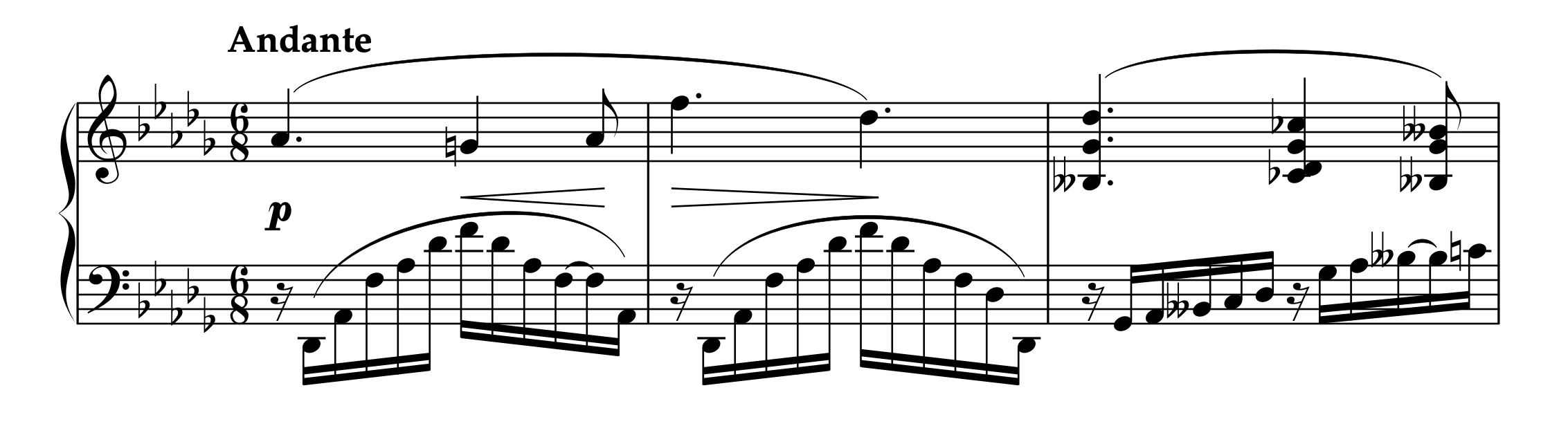

サン=サーンス「左手のための6つのエチュード Op.135 より エレジー」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

技法的な工夫の分析

1小節目ではDes-durの主和音が第一転回形で発音され、その響きがダンパーペダルによって保持されたまま、深いオクターヴのバス音が後出しされます。後に基本形であることが説明されるわけです。

書法の変化への着目

3小節目以降は音域の広さを補完するアルペッジョが付加され、バスが同時発音される書法に転換しています。味があって良い書法なのですが、以下のような留意点もあります:

・拍感覚の維持:ロングアルペッジョばかりでは拍感が不明瞭になりがち

・音楽的な間延びの回避:メロディのリズムも考慮したうえでの適切な書法の使い分けにより、音楽の推進力を保持

演奏への応用

本記事で触れているような作曲上の工夫を理解することで、以下の演奏アプローチが可能になります:

・後出しバスにおける適切なニュアンスの選択

・ロングアルペッジョで間延びしないように意識して演奏する

・ロングアルペッジョで音楽を止めずに時間をうまく広げて演奏する方法

サン=サーンスの優れた点は、4小節目頭のような音楽的にテンポが広がっても自然な箇所に、ロングアルペッジョを配置していることです。

2-3. ブルーメンフェルド「左手のための練習曲 Op.36」における使用例

ブルーメンフェルド「左手のための練習曲 Op.36」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

タールベルク的奏法の応用

譜例部分では、タールベルク的奏法(メロディを中音域に配置し、その上下に伴奏部を展開する手法)が採用されており、シンプルながら美しいメロディラインが浮かび上がります。

構造的特徴

分散和音の中にメロディ音とバス音(As音)の両方が含まれており、メロディが拍頭に配置されているため、必然的にバス音が後出しとなる構造になっています。

► 演奏における実践的アプローチ

後出しバスの基本的な演奏法:

・音色の統一性:遅れて発音されるバスも、通常のバス音と同等の深みと響きを想定する

・動的バランス:強過ぎると拍感が損なわれるため、発音時の他の音響とのバランスを考える

楽曲分析に基づく解釈

作曲家がなぜその箇所で後出しバスを選択したかを理解することで、より説得力のある演奏が可能になります。技法の背景にある音楽的意図を汲み取ることが重要です。

► 終わりに

後出しバスの技法は、音楽的表現を豊かにしている重要な要素です。現代まで多くの作曲家がこの技法を効果的に活用してきました。演奏者は楽譜に記された意図を読み取り、不自然な強調を避けた適切な演奏技術によってその効果を最大限に引き出すことが求められます。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント