- 【ピアノ】クララ・シューマン作品の演奏ポイント解説集:譜例付き実践ガイド

- ► はじめに

- ► 音楽の夜会 Op.6

- ► 3つの前奏曲とフーガ Op.16

- ► ロベルト・シューマンの30のリートと歌

- ‣ 1. ミルテの花 Op.25 より 第1曲 献呈

- ‣ 2. ミルテの花 Op.25 より 第2曲 自由な心

- ‣ 3. リーダークライス Op.39 より 第6曲 美しい異郷

- ‣ 4. 5つのリートと歌 Op.127 より 第2曲 君の顔

- ‣ 5. リートと歌 第2集 Op.51 より 第3曲 私は旅立ったりはしない

- ‣ 6. 5つのリート Op.40 より 第1曲 においすみれ

- ‣ 7. リーダークライス Op.24 より 第7曲 山や城は見下ろしている

- ‣ 8. リーダークライス Op.39 より 第5曲 月の夜

- ‣ 9. 子供のための歌のアルバム Op.79 より 第23曲 もう春だ

- ‣ 10. ある画家の歌の本からの6つの詩 Op.36 より 第4曲 日の光に寄す

- ‣ 11. リーダークライス Op.24 より 第9曲 ミルテとバラを持って

- ‣ 12. リーダークライス Op.39 より 第4曲 静けさ

- ‣ 13. スペインの歌 Op.74 より 第7曲 告白

- ‣ 14. ミルテの花 Op.25 より 第3曲 くるみの木

- ‣ 15. 愛の春 Op.37 より 第9曲 バラと、海と、太陽が

- ‣ 16.「ヴィルヘルム・マイスター」に基づくリートと歌 Op.98a より 第7曲 フィリーネの歌

- ‣ 17. リートと歌 第2集 Op.51 より 第2曲 民謡

- ‣ 18. ある画家の歌の本からの6つの詩 Op.36 より 第3曲 この上なくすばらしいこと

- ‣ 19. ミルテの花 Op.25 より 第24曲 君は花のよう

- ‣ 20. 女の愛と生涯 Op.42 より 第2曲 彼は誰よりもすばらしい人

- ‣ 21. リーダークライス Op.39 より 第2曲 間奏曲

- ‣ 22. リートと歌 第1集 Op.27 より 第2曲 君は赤いバラに似て

- ‣ 23. 3つの詩 Op.30 より 第1曲 不思議な角笛を持つ少年

- ‣ 24. ミルテの花 Op.25 より 第7曲 蓮の花

- ‣ 25. リートと歌 第2集 Op.51 より 第1曲 あこがれ

- ‣ 26. ある画家の歌の本からの6つの詩 Op.36 より 第1曲 ラインのほとりの日曜日

- ‣ 27. リーダークライス Op.39 より 第1曲 異郷にて

- ‣ 28. リーダークライス Op.39 より 第12曲 春の夜

- ‣ 29. 女の愛と生涯 Op.42 より 第5曲 私を手伝って、妹たち

- ‣ 30. ある画家の歌の本からの6つの詩 Op.36 より 第2曲 セレナーデ

- ► 終わりに

【ピアノ】クララ・シューマン作品の演奏ポイント解説集:譜例付き実践ガイド

► はじめに

クララ・シューマン(1819-1896)は、19世紀を代表する女性ピアニスト・作曲家として、音楽史に足跡を残しました。夫ロベルト・シューマンの作品の編曲や、独自のピアノ作品を通じて、ロマン派音楽の発展に貢献した彼女の音楽は、現代でも多くのピアニストに愛され続けています。

本記事では、クララ・シューマンのピアノ作品における実践的な演奏アドバイスをまとめています。各曲の重要なポイントを、譜例とともに具体的に解説していきます。

この記事は随時更新され、新しい作品や演奏のヒントが追加されていく予定です。

► 音楽の夜会 Op.6

‣ 第2曲 ノットゥルノ

楽曲の特徴

この作品では、メロディに対してショパンを思わせるロマン派特有の装飾されたパッセージが繰り広げられます。このような書法では、雰囲気だけで演奏するのではなく、「フレーズの中での真のクライマックス」がどこにあるのかを事前に把握することが重要です。

演奏のポイント①:27-33小節の表現

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、27-33小節)

重要なポイント:

・30小節目の11連符やクレッシェンドは確かに表現的だが、31小節目が最終的な到達点ではない

・そこからさらにクレッシェンドして f(フォルテ)に入ることに注意が必要

・f 領域の中でも音域や音の動きを考慮した場合の真のクライマックス(レッド音符で示した部分)がある

・11連符の直後に流れをゆるめず、f まで音楽を引っ張る

音楽の方向性と、各表現記号が向かう目標地点を理解したうえで、バランスの取れた演奏を心がけることが大切です。

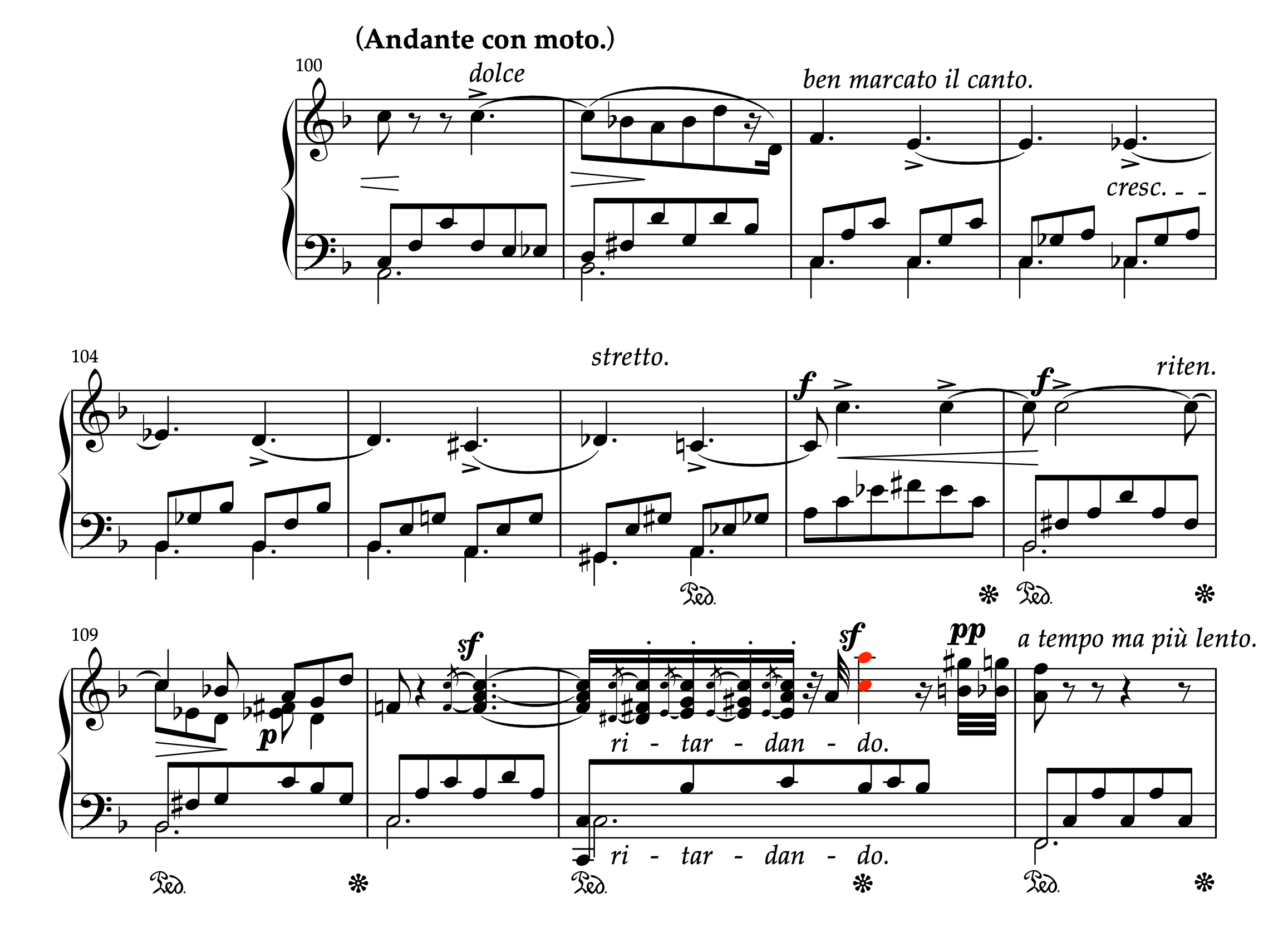

演奏のポイント②:100-112小節の表現

譜例(100-112小節)

同様の例をもう一つ見てみましょう。

この部分では、クレッシェンド記号、f 、>(アクセント)、sf(スフォルツァンド)など、様々な強弱増加に関わる指示が現れます。これらすべてを最大音量で演奏してしまいがちですが、それは適切ではありません。

重要なポイント:

・音域、記号、前後の文脈を総合的に考慮する

・真の目標はレッド音符で示した sf(スフォルツァンド)の部分

・強弱増加に関わる指示を見たときにすぐに最大音量にせず、真の目標を見極める

まとめ

本楽曲全体を通して見られる装飾的なパッセージの演奏では、個々の表現記号に惑わされることなく、大きな視野で見た場合の構造とエネルギーの流れを把握することがポイントとなります。特に、複数のクライマックスがある場合には、それぞれの重要度を正しく理解し、適切な音楽的バランスを保って演奏することが求められます。

► 3つの前奏曲とフーガ Op.16

‣ 第2番 Op.16-2 変ロ長調

· 前奏曲

この作品ではメロディにフレージングスラーがほとんど記されていないため、動機の構造など、他の音楽的要素から素材の区切りを読み取る必要があります。

クララ・シューマン「3つの前奏曲とフーガ 第2番 Op.16-2 変ロ長調 より 前奏曲」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、17-24小節)

この17-24小節のメロディを分析すると、カギマークで示したように「2小節+2小節+4小節」で構成されていることが分かります。作曲の原則として「繰り返しは3回まで、かつ3回目は変化を加える」という考え方がありますが、まさにそれに該当する例です。

演奏上の重要なポイント:

・21-24小節は細切れにならずに4小節一息で演奏する

・そのうえで、17-24小節全体を一つとしてまとめる意識を持つ

前奏曲とフーガの連結部分

譜例(Sibeliusで作成、前奏曲とフーガのつなぎ部分)

ここでは、J.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集」などとは異なり、「attacca Fuga」と明記されています。

演奏上の判断:

・「attacca Fuga」は、基本的には「フーガとの境目を休みなく演奏する」という意味

・一般的に、attaccaが書かれていても一息入れる解釈は聴かれる

・しかし、クララがあえて「attacca Fuga」と書いた意図を尊重し、比較的あっさりとフーガへ連結することを推奨

・この作品は前奏曲もフーガも小規模なので、段落感をつけ過ぎると全体のバランスが崩れる

· フーガ

クララ・シューマン「3つの前奏曲とフーガ 第2番 Op.16-2 変ロ長調 より フーガ」

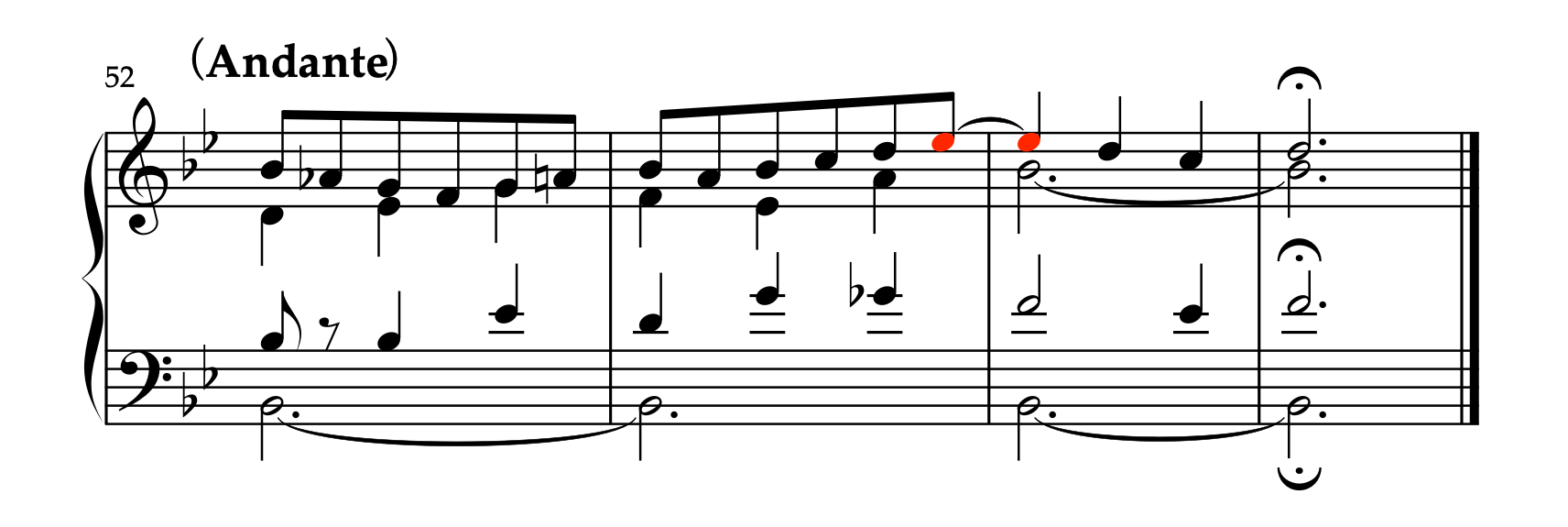

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、52-55小節)

演奏上の重要なポイント

フーガの基本はポリフォニックな書法ですが、エンディングにあたる52-55小節は、ホモフォニー(主旋律と伴奏)的な書法に変化します。この部分ではソプラノが埋もれないよう十分に響かせて演奏することが重要です。

和声的な処理について

レッド音符で示した部分に特に注意が必要です。この先取りされる音(Es音)が、54小節1拍目においてはポピュラー音楽でいうsus4の役割を担い、54小節2拍目で第3音(D音)へ解決します。

技術的な課題:

・レッド音符を骨太でたっぷり響かせておく必要がある

・ピアノは減衰楽器なので、不十分な場合、54小節目の小節頭が第3音欠の空虚なサウンドに聴こえてしまう

・十分に響かせたうえで、54小節目の小節頭では自分の耳でEs音をしっかりと聴き続ける

・このようにすることで聴衆にも明確に聴こえ、解決するD音のニュアンスも適切に表現できる

► ロベルト・シューマンの30のリートと歌

‣ 1. ミルテの花 Op.25 より 第1曲 献呈

難易度:ツェルニー30番後半程度〜 | 演奏時間:約2分

リスト版の華麗さとは対照的に、純粋な愛の表現を重視したクララ版。映画「愛の調べ」でのクララの言葉が編曲の本質を物語ります。内声の処理と43-44小節のAs音の表現が鍵。

詳細な解説記事はこちら →【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「献呈」:特徴と演奏のヒント

‣ 2. ミルテの花 Op.25 より 第2曲 自由な心

難易度:ツェルニー30番入門程度〜 | 演奏時間:約1分20秒

ダイナミクスによる歌声部分の区別が特徴的。カクテルパーティ効果を応用した演奏技法で、メロディを自然に際立たせる方法を解説。

詳細な解説記事はこちら →【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「自由な心」:特徴と演奏のヒント

‣ 3. リーダークライス Op.39 より 第6曲 美しい異郷

難易度:ツェルニー30番後半程度〜 | 演奏時間:約1分30秒

「情熱的」か「穏やか」か——解釈の幅が広い作品。メロディと合いの手との呼応関係、歌詞のつながりの把握がポイント。

詳細な解説記事はこちら →【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「美しい異郷」:特徴と演奏のヒント

‣ 4. 5つのリートと歌 Op.127 より 第2曲 君の顔

難易度:ツェルニー30番後半程度〜 | 演奏時間:約2分20秒

半音階的進行と多声部の処理が課題。終結部のペダリングの可能性を3パターン提示し、和声変化と音色設計を解説。

詳細な解説記事はこちら →【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「君の顔(ロベルトのOp.127-2)」:特徴と演奏のヒント

‣ 5. リートと歌 第2集 Op.51 より 第3曲 私は旅立ったりはしない

難易度:ツェルニー30番中盤程度〜 | 演奏時間:約1分20秒

導入部の対照的な性格の表現と、2度のクライマックスの扱い方の違いが学習の焦点。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「私は旅立ったりはしない」:特徴と演奏のヒント

‣ 6. 5つのリート Op.40 より 第1曲 においすみれ

難易度:ツェルニー30番入門程度〜 | 演奏時間:約1分10秒

裏打ちリズムが特徴的な小品。冒頭の16分休符の意識と、rit. 後の「Meno mosso」的扱いの解釈がポイント。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「においすみれ」:特徴と演奏のヒント

‣ 7. リーダークライス Op.24 より 第7曲 山や城は見下ろしている

難易度:ツェルニー30番入門程度〜 | 演奏時間:約2分30秒

原曲より短縮された編曲。似ているようで異なる音楽を求められる箇所の処理と、曲尾の音楽的表現が学習の鍵。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「山や城は見下ろしている」:特徴と演奏のヒント

‣ 8. リーダークライス Op.39 より 第5曲 月の夜

難易度:ツェルニー30番中盤程度〜 | 演奏時間:約3分30秒

名作歌曲のピアノ版。フレーズの切れ目の処理、到達点のないクレッシェンド、同音連打とメロディの分離が演奏上の課題。

詳細な解説記事はこちら →【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「月の夜」:特徴と演奏のヒント

‣ 9. 子供のための歌のアルバム Op.79 より 第23曲 もう春だ

難易度:ツェルニー30番中盤程度〜 | 演奏時間:約1分30秒

内声のメロディ処理が最大の難関。原曲を知らないとメロディ以外の音もメロディに聴こえてしまう危険性あり。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「もう春だ」:特徴と演奏のヒント

‣ 10. ある画家の歌の本からの6つの詩 Op.36 より 第4曲 日の光に寄す

難易度:ツェルニー30番入門程度〜 | 演奏時間:約1分20秒

場面転換の明確な表現と、フェルマータの扱い方の区別がポイント。レチタティーヴォ風の自由な表現を含む終結部が聴きどころ。

詳細な解説記事はこちら →【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「日の光に寄す」:特徴と演奏のヒント

‣ 11. リーダークライス Op.24 より 第9曲 ミルテとバラを持って

難易度:ツェルニー30番中盤程度〜 | 演奏時間:約4分

テンポ変化が多い作品。「a tempo」への音楽的な連結と、メロディラインのすみ分けに注意が必要。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「ミルテとバラを持って」:特徴と演奏のヒント

‣ 12. リーダークライス Op.39 より 第4曲 静けさ

難易度:ツェルニー30番入門程度〜 | 演奏時間:約1分20秒

ロングアルペッジョと入れ子書法による替え手奏法が特徴。シューマン特有のファンファーレ的音型を含む軽やかな小品。

詳細な解説記事はこちら →【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「静けさ」:特徴と演奏のヒント

‣ 13. スペインの歌 Op.74 より 第7曲 告白

難易度:ツェルニー40番中盤程度〜 | 演奏時間:約1分30秒

クララ編曲30曲中、高難易度の部類。リズムの明確化、テヌート的表現、終結部への推進力の維持が課題。

詳細な解説記事はこちら →【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「告白(ロベルトのOp.74-7)」:特徴と演奏のヒント

‣ 14. ミルテの花 Op.25 より 第3曲 くるみの木

難易度:ツェルニー30番入門程度〜 | 演奏時間:約4分

循環的な構造を持つ人気作品。繰り返しにおける微妙な変化の整理と、終止線上のフェルマータの音楽学的解釈がポイント。

詳細な解説記事はこちら →【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「くるみの木」:特徴と演奏のヒント

‣ 15. 愛の春 Op.37 より 第9曲 バラと、海と、太陽が

難易度:ツェルニー30番後半程度〜 | 演奏時間:約3分30秒

ロベルトとクララの共作歌曲集から唯一の編曲。メロディと伴奏が同音域で重なる箇所でのタッチの差別化が課題。

詳細な解説記事はこちら →【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「バラと、海と、太陽が」:特徴と演奏のヒント

‣ 16.「ヴィルヘルム・マイスター」に基づくリートと歌 Op.98a より 第7曲 フィリーネの歌

難易度:ツェルニー40番入門程度〜 | 演奏時間:約2分10秒

夜を人生の最高のパートナーと呼ぶ享楽的で陽気な歌。3-6小節のリズミックと歌唱的素材の対比、曲尾のテンポの扱い方などが注意点。

詳細な解説記事はこちら →【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「フィリーネの歌」:特徴と演奏のヒント

‣ 17. リートと歌 第2集 Op.51 より 第2曲 民謡

難易度:ツェルニー30番入門程度〜 | 演奏時間:約1分20秒

朝早くから恋人を想う純粋で献身的な愛の歌。スタッカートは下へ作るイメージ、25小節目からのスラー増加による歌謡的変化、全声部休符における余韻のコントロールが表現の要。取り組みやすい良い教材。

詳細な解説記事はこちら →【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「民謡(ロベルトのOp.51-2)」:特徴と演奏のヒント

‣ 18. ある画家の歌の本からの6つの詩 Op.36 より 第3曲 この上なくすばらしいこと

難易度:ツェルニー30番中盤程度〜 | 演奏時間:約1分50秒

恋人との関係が発展する段階ごとに確信する幸福の歌。到達点のない松葉の程度設計、「rit. → a tempo」の自然な処理、48-50小節のメロディ明瞭さ確保が演奏の要。

詳細な解説記事はこちら →【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「この上なくすばらしいこと」:特徴と演奏のヒント

‣ 19. ミルテの花 Op.25 より 第24曲 君は花のよう

難易度:ツェルニー30番入門程度〜 | 演奏時間:約2分

ロベルトがクララに捧げた「ミルテの花」から、愛する人の永遠の美を願う歌。1小節目の左手受け渡しタイミング、3小節目のハーフペダリング、14小節目のロングアルペッジョが技術的課題。

詳細な解説記事はこちら →【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「君は花のよう」:特徴と演奏のヒント

‣ 20. 女の愛と生涯 Op.42 より 第2曲 彼は誰よりもすばらしい人

難易度:ツェルニー30番後半程度〜 | 演奏時間:約3分

追っかけの声部バランス、65-66小節の歌の締めくくり、2つの rit. の対比に注意。原曲理解が必要。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「彼は誰よりもすばらしい人」:特徴と演奏のヒント

‣ 21. リーダークライス Op.39 より 第2曲 間奏曲

難易度:ツェルニー40番入門程度〜 | 演奏時間:約1分40秒

愛する人の面影を心に抱く内省的な歌。冒頭16分休符からのシンコペーション表現、増三和音への変化を示す内声の扱い、29-30小節のメロディ解釈の選択が演奏の分岐点。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「間奏曲(ロベルトのOp.39-2)」:特徴と演奏のヒント

‣ 22. リートと歌 第1集 Op.27 より 第2曲 君は赤いバラに似て

難易度:ツェルニー30番入門程度〜 | 演奏時間:約1分20秒

永遠の愛を誓う情熱的な愛の歌。段階的クレッシェンド、音の打点が交互になる箇所の処理、「rit. → a tempo」の頻出、「♬♪」リズムの軽やかさが演奏のポイント。

詳細な解説記事はこちら →【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「君は赤いバラに似て」:特徴と演奏のヒント

‣ 23. 3つの詩 Op.30 より 第1曲 不思議な角笛を持つ少年

難易度:ツェルニー30番後半程度〜 | 演奏時間:約2分

自由気ままに旅する若者の喜びと放浪。騎行のイメージを支える付点リズム、アルペッジョによる拍感の乱れ防止、原曲の音価を意識した伸ばし、ダイナミクスの遠近感が重要。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「不思議な角笛を持つ少年」:特徴と演奏のヒント

‣ 24. ミルテの花 Op.25 より 第7曲 蓮の花

難易度:ツェルニー30番入門程度〜 | 演奏時間:約2分

夜咲く蓮の花の官能的な美しさを歌った神秘的な作品。伴奏部分の扱い、26小節目のアルペッジョ処理、横の流れの維持が表現の要。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「蓮の花」:特徴と演奏のヒント

‣ 25. リートと歌 第2集 Op.51 より 第1曲 あこがれ

難易度:ツェルニー40番中盤程度〜 | 演奏時間:約2分10秒

理想への強烈な憧れと現状の制約への焦燥。f と p の明確な対比、音数に惑わされない正確なダイナミクス表現、8-9小節の入れ子書法での左手親指メロディ、37-38小節の和声的つながりが鍵。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「あこがれ(ロベルトのOp.51-1)」:特徴と演奏のヒント

‣ 26. ある画家の歌の本からの6つの詩 Op.36 より 第1曲 ラインのほとりの日曜日

難易度:ツェルニー30番中盤程度〜 | 演奏時間:約2分30秒

ライン川のほとりの穏やかな情景と祖国への愛。メロディの段階的反復(3回)の表現、追っかけ的な低音との呼応、クライマックスへの段階的構築、音価による自然な rit. 効果が鍵。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「ラインのほとりの日曜日」:特徴と演奏のヒント

‣ 27. リーダークライス Op.39 より 第1曲 異郷にて

難易度:ツェルニー30番入門程度〜 | 演奏時間:約2分

孤独と死への憧れを歌った静謐な作品。「Nicht schnell」の解釈、メロディの同音連打のニュアンス、クララが追加した弱音への繊細な強弱指示が、内省的な表現の鍵。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「異郷にて」:特徴と演奏のヒント

‣ 28. リーダークライス Op.39 より 第12曲 春の夜

難易度:ツェルニー40番中盤程度〜 | 演奏時間:約1分20秒

愛する人への満たされた想いと春の生命力。リスト版と対照的に原曲の純粋さを尊重。メロディのみを取り出した音楽作り、段落をつけるつなぎ目の丁寧な歌、10-13小節のメロディ明瞭化が重要。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「春の夜」:特徴と演奏のヒント

‣ 29. 女の愛と生涯 Op.42 より 第5曲 私を手伝って、妹たち

難易度:ツェルニー30番後半程度〜 | 演奏時間:約1分30秒

結婚の準備を歌った花嫁の喜びと別れ。歌詞を意識した音のニュアンス作り、トップノートにないメロディの浮き立たせ方、付点リズムを活かした軽快なテンポ設定が演奏の鍵。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「私を手伝って、妹たち」:特徴と演奏のヒント

‣ 30. ある画家の歌の本からの6つの詩 Op.36 より 第2曲 セレナーデ

難易度:ツェルニー30番中盤程度〜 | 演奏時間:約1分30秒

夜の静寂に乗せた熱烈な愛の呼びかけ。マンドリンやハープを想起させる乾いたアルペッジョの音色設計、控えめな「rit. → a tempo」の処理、小節線をまたぐ歌う部分の見分け方が重要。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】クララ・シューマンが編曲した「セレナーデ(ロベルトのOp.36-2)」:特徴と演奏のヒント

► 終わりに

クララ・シューマンの作品には、独特の音楽語法と表現技法が詰まっています。

本記事では、実践的な演奏アプローチを紹介していますが、これらはあくまでも一つの解釈として捉えていただければと思います。

今後も新しい作品や演奏のヒントを追加していく予定ですので、定期的にご確認いただければ幸いです。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント