【ピアノ】ピアノ曲の立体的表現を読み取る方法:実例で学ぶ応用分析

► はじめに

ピアノは鍵盤楽器でありながら、作曲家たちは楽譜上で「音の立体感」や「空間的な広がり」を表現してきました。これらの表現を正しく読み取り、演奏に反映することは、ピアノ演奏の表現力を大きく向上させる重要な技術です。

本記事では、バルトーク、ドビュッシー、ベートーヴェン、シェーンベルクなどの作品を例に、楽譜から立体的な表現を読み取る方法を解説します。

► 実例による解説

‣ 1. 似た立体的表現例の比較

学習目標:ソステヌートペダルによる音の分離と立体的な音響効果の理解

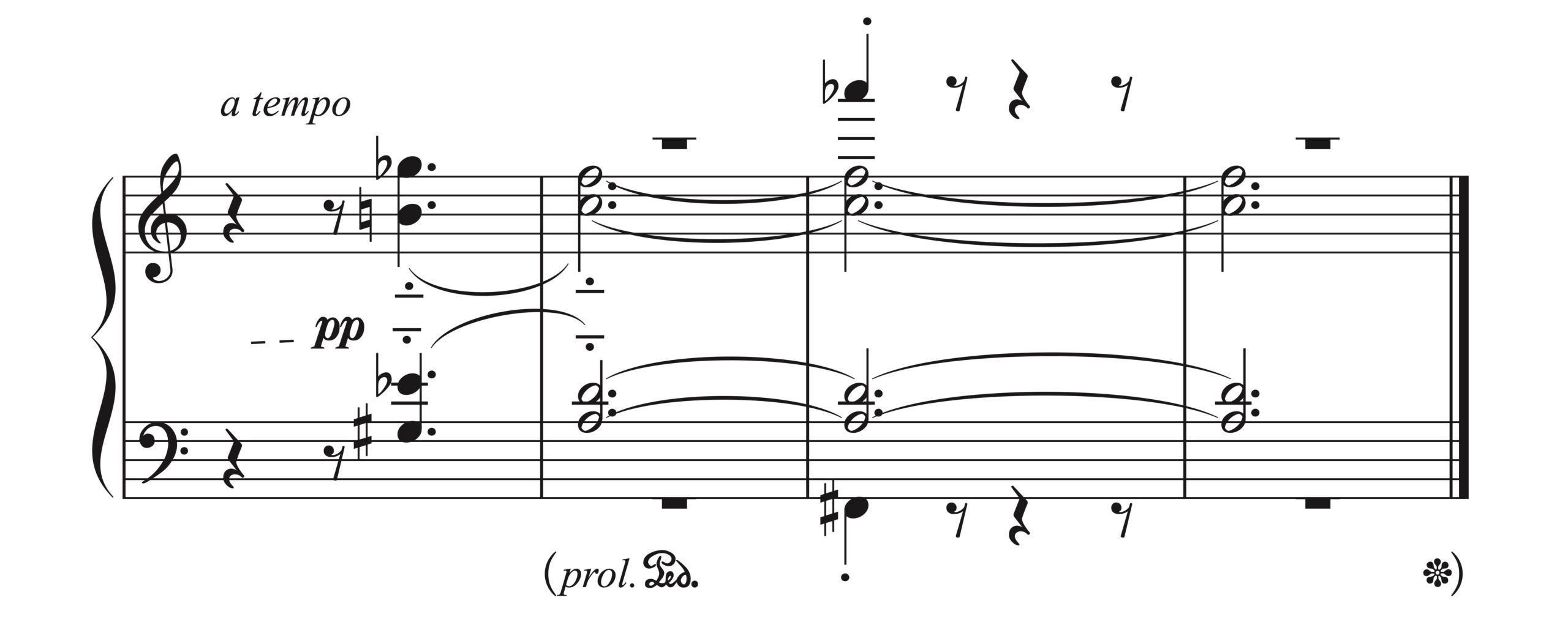

バルトーク「ミクロコスモス 第4巻(97~121)109番 バリ島から」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲尾)

まず用語の確認をしておきましょう。「Prol. Ped」は「ソステヌートペダル(中央のペダル)を使う」という意味です。

ソステヌートペダルを使うことで、付点2分音符の音は手で押さえていなくてもダンパーペダルを使わなくても伸ばしたままにできます。したがって、スタッカートの音はダンパーペダルが影響していない本当の意味でのスタッカートの音で響かせることができます。

この技法により、異なる音響特性を持つ音が「別の場所」で同時に鳴っているという立体的な効果が生まれます。

オーケストラをイメージした解釈

スタッカートの音:弦楽器のピッツィカートや木管楽器の軽いひと吹き

ここまで理解ができたら次の譜例と比較してみましょう。

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 亜麻色の髪の乙女」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲尾)

学習目標:ダンパーペダルによる音響効果と空間的な表現の理解

先程のバルトークの例と音楽的な構造は似ていますが、重要な違いがあります。

バルトークとの違い:

・ソステヌートペダルを使わず、ダンパーペダルを使用

・テヌートが書かれた4分音符はダンパーペダルの効果で伸ばされる

・求められる音響:ピッツィカートではなく、ハープでアルペッジョをしたような「余韻が多い空間的なサウンド」

この違いは、作曲家が意図した音響イメージの違いを示しています。いずれにしても、「別の場所」で鳴っている音であり、他の音と一緒くたにして考えてはいけません。

‣ 2. 前景と背景から読み取る立体的表現

学習目標:コンマとアーティキュレーションによる空間的効果の理解

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 より 帆」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲尾)

最後にポツンと鳴る3度音程は、「別の場所」で鳴っているイメージです。直前にコンマがあることで、よりその印象が強くなります。

演奏のポイント:

・全音音階のパッセージの響き(背景)の中から、協和の3度音程(前景)が浮かび上がってくるイメージを持って

・3度音程はポツンとつぶやくような柔らかな音色で

・直前の全音音階パッセージは、背景として遠くから聴こえてくるような音響イメージを持つ

‣ 3. エコーから読み取る立体的表現

学習目標:ダイナミクスと音域の変化によるエコー表現の読み取り

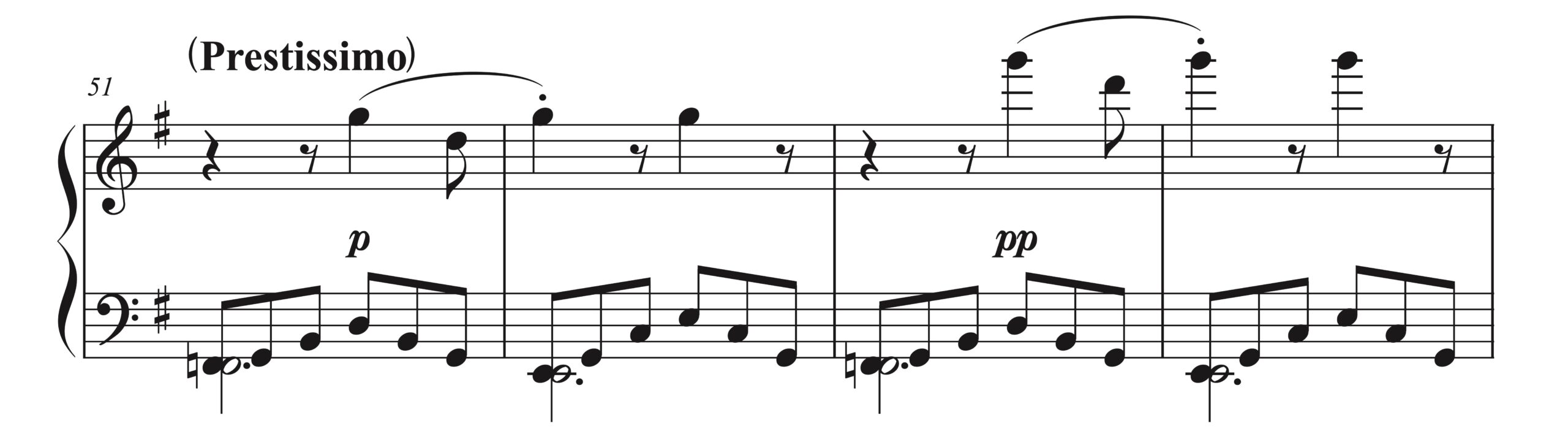

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第30番 ホ長調 Op.109 第2楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、51-54小節)

この例では、ベートーヴェン自身がダイナミクス指示を残しています。

立体的効果の要素:

・音域の対比による空間的な位置関係を表現

・明確なダイナミクス指示による意図的なエコー効果

重要な理解

エコー表現は、単にダイナミクスの変化だけが大事なのではなく、「別の場所」で鳴っている音として立体的に捉えることが重要です。

‣ 4. ダイナミクスの差から読み取る立体的表現

学習目標:ダイナミクスの層による立体的な音響構造の理解

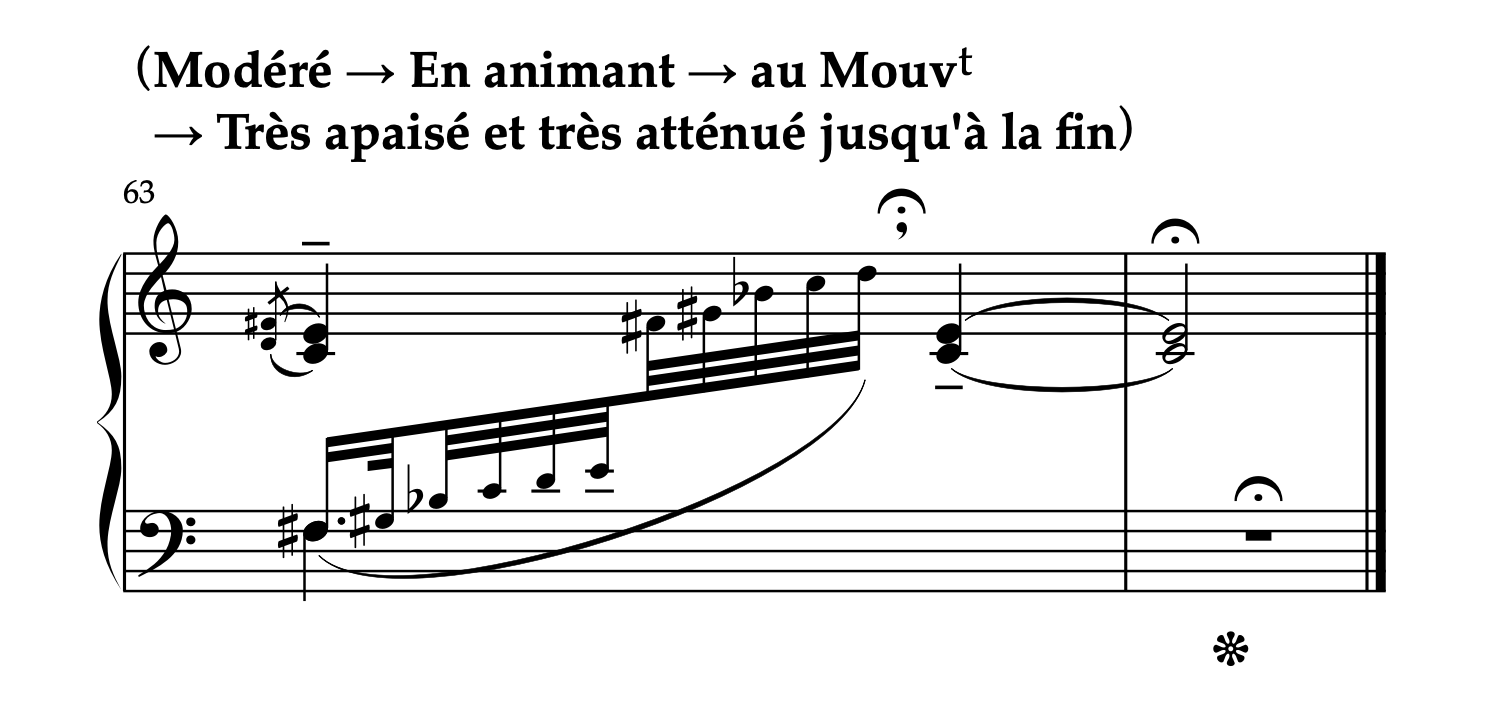

ドビュッシー「前奏曲集 第2集 より ピックウィック卿を讃えて」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲尾)

この締めくくりでは、ff で強く響く中音域の和音を、静かに響く低音と高音がエコーのように包みこんで終わります。

音響の階層構造:

・主役:ffで打鍵される中音域の和音

・脇役:pで添えられる低音と高音

演奏のポイント:

・主になるのは ff で打鍵される和音

・この響きをよく聴き続けたまま、それを邪魔しないように最終和音を添える

・オーケストラであれば別の楽器が演奏するという多層的なイメージを持つ

‣ 5. 音価の差から読み取る立体的表現

学習目標:音価の違いによる声部の独立性の表現

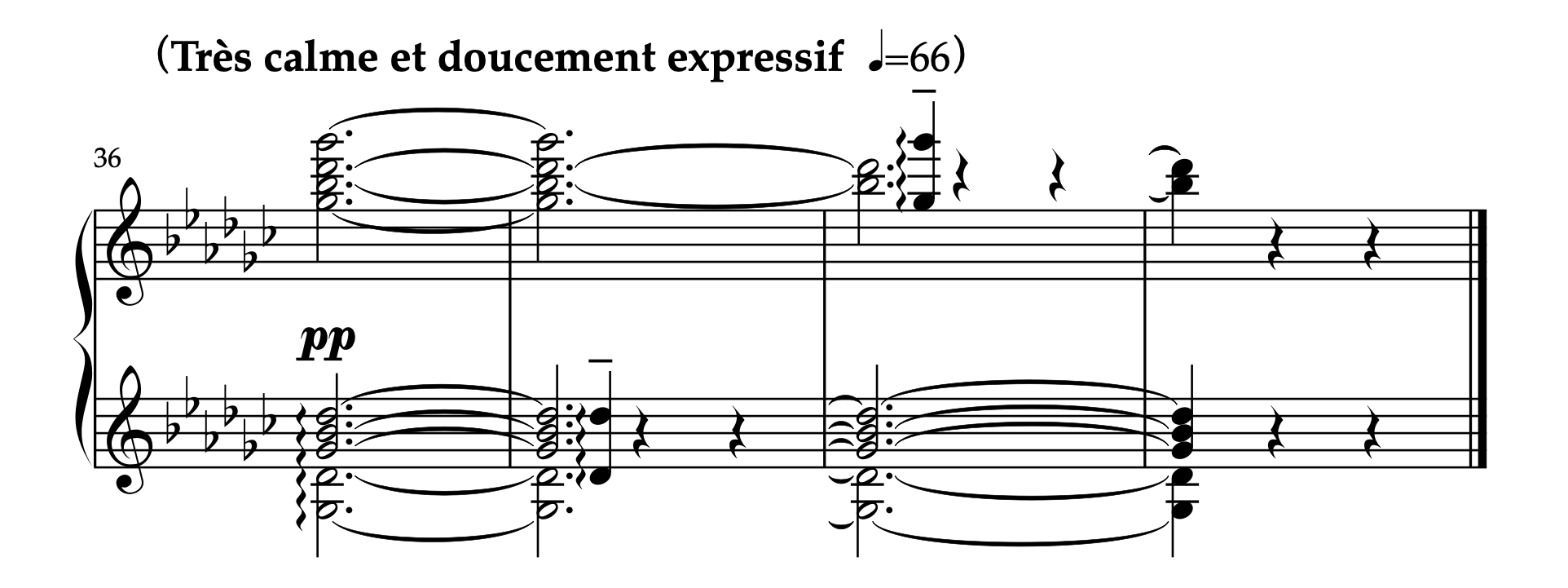

ドビュッシー「前奏曲集 第2集 より 月光の降りそそぐ謁見のテラス」

譜例(PD作品、Finaleで作成、44-45小節)

楽曲の最終部分での注目点:

音価の多様性:

・最終小節で各段ごとにすべて異なる音価が指定

・バスのみが長く残るように設計

・オーケストラ作品では当然の表現だが、ピアノ作品では見落とされがち

立体的な音楽表現

「一部の声部が消え入っても、別の声部が残る」という立体的な音楽表現が求められており、そこが美しさでもあります。

演奏上の注意:

・ダンパーペダルで一緒くたにしない

・各声部の音価を正確に守る

・消えていく声部と残る声部のそれぞれをよく聴く

‣ 6. 役割分担が明確な3段譜から読み取る立体的表現

学習目標:3段譜による多層的な音楽構造の理解

ドビュッシー「前奏曲集 第2集 より 花火」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲尾)

ここまでの譜例にも3段譜は出てきましたが、この作品ではその各段における役割分担がより明確に表現されています。

この楽曲の終結部では、3つの異なる要素が同時に存在します:

各段の役割:

・上段:フランス国歌「ラ・マルセイエーズ」の引用

・中段:作品全体を通じて使用される特徴的なモチーフ

・下段:pp のトレモロによる背景効果

3段譜の意義:

・3段に分かれていることで、これらの要素が互いに独立しながらも同時に進行している様子が明確に見て取れる

・「別の場所から聴こえてくる音」というニュアンスが強調される

この作品では、はじめて3段になる3小節目から、多声的な意味が表現されています。

譜例(3-4小節)

3段で書かれていることで、「(一番上の段の)オクターブは、全く別の場所から聴こえてくる音」というニュアンスが強調されます。

32分音符による連符が2段で書かれている理由:

・実用的理由:どちらの手で弾くかを示している

・音楽的理由:それぞれの段で「異なる全音音階」が使われていることを説明

共通パターンの発見

これまで数多くの例を見てきて、3段譜だと多層的な表現になっているケースが多いことが分かります。

‣ 7. 音域停滞音型と音域移動断片から読み取る立体的表現

学習目標:音域停滞音型と音域移動断片の同時使用における立体的表現の理解

シェーンベルク「6つの小品 Op.19 より 第2曲」

(PD楽曲、Sibeliusで作成、3-5小節)

音楽構造の分析:

・下段:同音域で繰り返されるオスティナート的素材

・レッド音符で示した高音域の断片:アクセント付きにより近い音像でいきなり挟み込まれてくる断片

・ブルー音符で示した中低音域の断片:高音域断片のエコーのような表現

立体的効果:

・オスティナートという素材の上に

・異なる音域で鳴る断片が配置される

・音域の急激な移動による空間的な広がり

► オーケストラスコア読譜の重要性

一生ものの技術としての価値

オーケストラスコアを読めるようになると、ピアノ演奏にも大いに役立てることができます。本記事で紹介した立体的な読譜も、その多くは「仮にオーケストラで演奏するとしたら?」という視点を持つことで生まれてきます。

具体的なオーケストラの読譜学習については、以下の記事を参考にしてください。

【ピアノ】ピアノへ向かわずにできる学習法:空いた時間を有効に活用する方法

► 終わりに

ピアノ演奏における立体的な表現の読み取りは、音楽の本質的な美しさを理解し、それを聴衆に伝えるための重要な能力です。特に近現代作品では、立体的・多層的表現は多く見られるので、注意深く分析して自身で見つけ出す必要があります。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント