【ピアノ】分母を変える拍子変更技法の実例

► はじめに

拍子変更の中でも分母の数字が変わる変更(メトリック・モジュレーション)は、やや高度な技法ですが、古典から現代までの多くの作品で見られる重要な表現手段です。この技法を理解することで、楽曲の流れや作曲者の意図をより深く把握できるようになります。

本記事では、クラシック作品の中に見られる「分母が2や4から8への移行、またはその反対」の拍子変更を例に挙げ、その技法を解説します。近現代の作品ではこうした拍子変更が頻繁に用いられるので、今回は比較的古典的な作品の中で使われている例を見ていきましょう。

ピアノ演奏をする方にとっては楽曲理解を深め演奏の質を高めるヒントに、ピアノ音楽の作曲や編曲をする方にとっては、手法の引き出しを増やすことにつながるでしょう。

► 実例解説

‣ 1. 基本的な例:流れの中での変更、流れを一度終わらせる変更

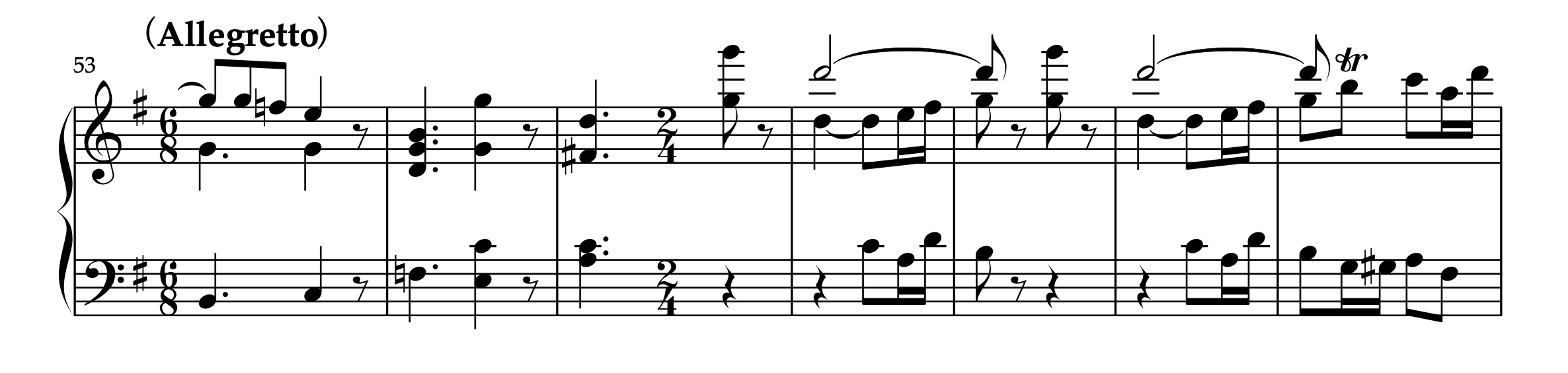

ベートーヴェン「11のバガテル 第6番 ト長調 Op.119-6」

譜例1(PD楽曲、Sibeliusで作成、36-40小節)

2/4拍子から6/8拍子へ変える例です。手法の特徴は:

・37小節目から3連符を出し始めることで、6/8拍子の基礎リズムを準備

・6/8拍子になったときに、「L’istesso tempo(同じ速さで)」と指示することでテンポを維持

本楽曲では、後に2/4拍子へ戻されます。

譜例2(同曲 53-59小節)

55小節目で、6/8拍子から2/4拍子へ戻されます。特徴は:

・前からの流れを一度終わらせて、2/4から新しいフレーズを開始

・譜例1のような流れの中で拍子変更するのとは異なるアプローチ

・特に書かれてはいないが、ここでもL’istesso tempoでテンポを維持すると考えられる

‣ 2. 基本的な例:より明確に流れを一度終わらせる変更

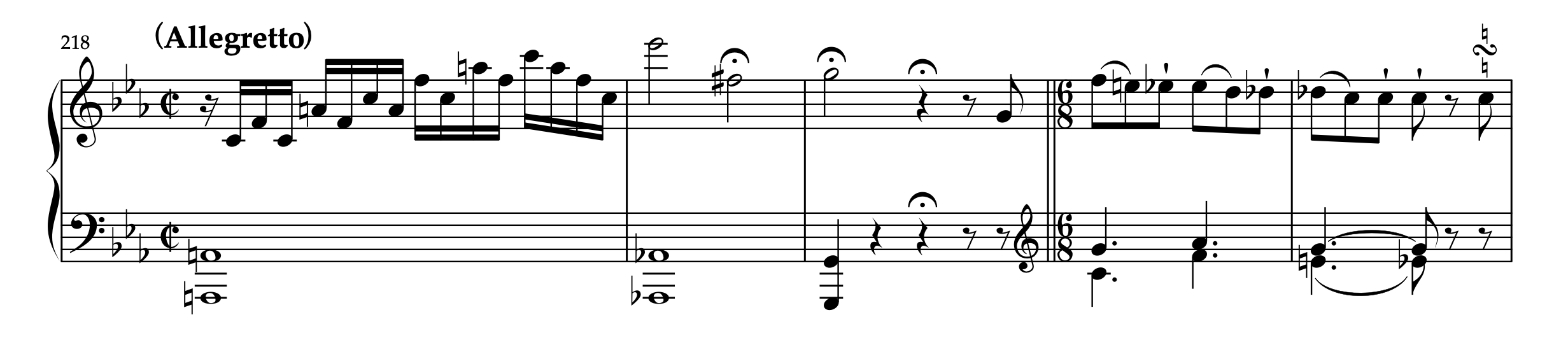

モーツァルト「ピアノ協奏曲 第24番 ハ短調 K.491 第3楽章」

譜例3(PD楽曲、Sibeliusで作成、218-222小節) ※オーケストラパートは省略

上記例とは異なり、2/2拍子から6/8拍子へ変える例です。手法の特徴は:

・完全に音響を切ることで、6/8拍子を新たに開始

・譜例2で見た例よりも明確に、前からの流れを一度終わらせている

・特に書かれてはいないが、L’istesso tempoでテンポを維持すると考えられる

・ただし、6/8拍子の部分からはピアノソロになるため、ある程度のテンポ的自由さが許容される

本楽曲では、6/8拍子のまま楽曲が締め括られます。

参考として、ベートーヴェン「ピアノ協奏曲 第3番 ハ短調 Op.37 第3楽章」では、分母の数字を変えたときにテンポも変化させる手法がとられているので、このようなタイプの楽曲もあわせて学習対象にしてください。

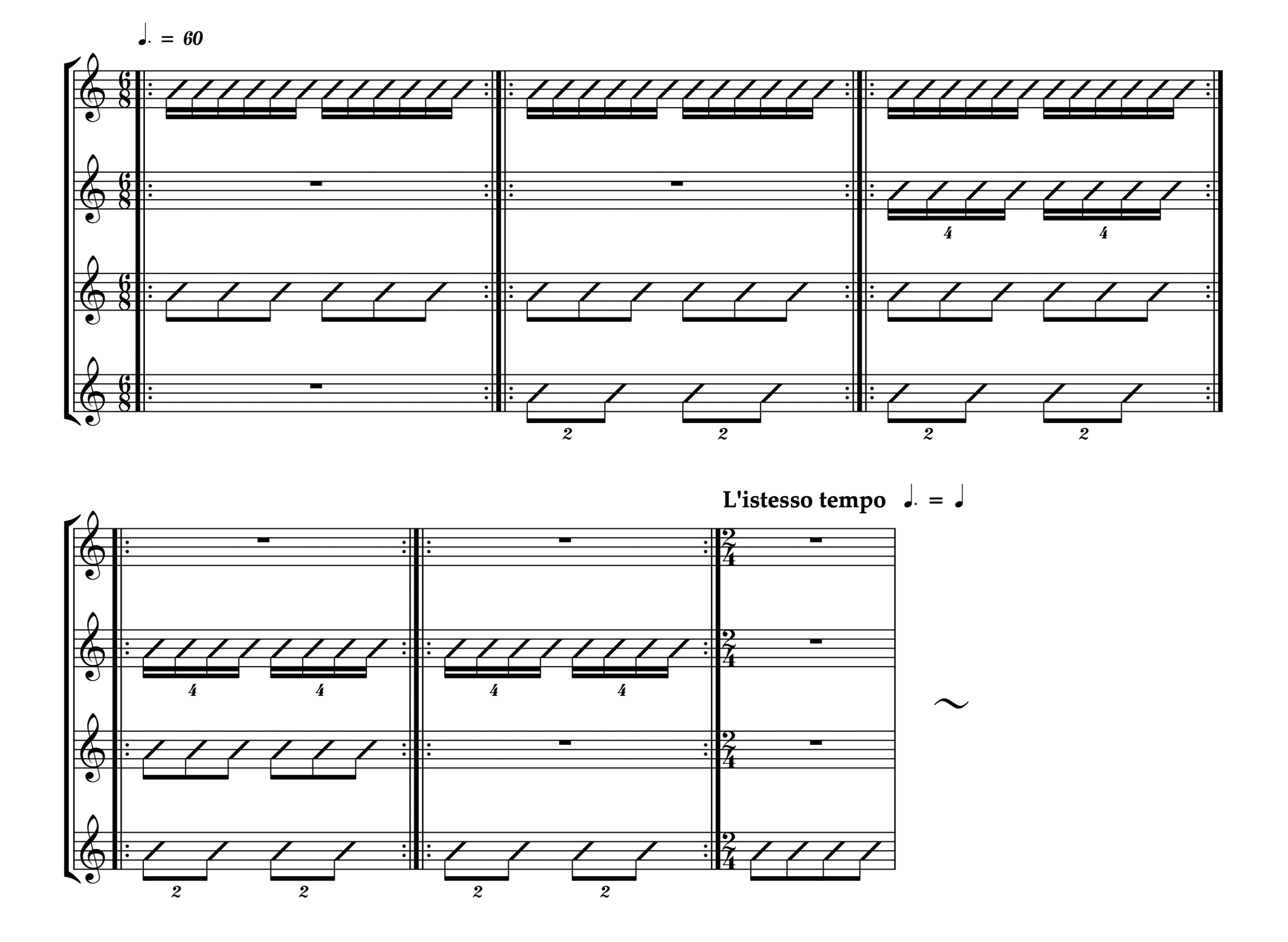

‣ 3. 応用的な例:段階的な拍子移行

特にアンサンブル作品で見られる「6/8→2/4」「2/4→6/8」の例を見てみましょう。

譜例4(Sibeliusで作成)

音源で確認する

反復小節線で示したように、各小節セクションは何回繰り返してもよいと考えてください。この例では、6/8拍子から2/4拍子への段階的な移行を示しています。逆に辿ることで拍子を戻すこともできます。

各セクションでとられている分母変更の手法は:

第1セクション:6/8拍子の基本となる音価の提示

第2セクション:2連符の追加により、拍節感に揺らぎを生じさせる

第3セクション:4連符の追加により、さらに拍節感を複雑化

第4セクション:6/8拍子の基本となる音価のうち、片方を削除し始める

第5セクション:6/8拍子の基本となる音価のうち、もう片方も削除していく

第6セクション:完全に2/4拍子へ変更し、L’istesso tempoとする

第5セクションの段階で聴感上はすでに2/4拍子になっていますが、このままでは6/8拍子の中で連符を演奏しているに過ぎません。実際の拍子記号を変更することで、明確な形で拍子の変化を示します。

いったん拍節感を複雑化させているのがポイントで、それにより、6/8拍子の中で2連符や4連符が主体となったときに唐突感が生じないように移行できます。

► 終わりに

実際の楽曲では、拍子記号自体は変更せずに、記譜法上で拍子が変わったように書かれているケースも多くあります。また、近現代の作品では、より高度かつ頻繁な拍子変更も見られます。本記事で取り上げた内容をもとに、さらに多くの「分母の数字を変える拍子変更」の実例を探ってみましょう。

拍子変更の技法を理解することは、演奏者として楽曲理解を深め、作曲者としての表現の可能性を拡大します。実際の楽曲でこれらの技法を探したり試したりして、その効果を味わってみてください。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント