【ピアノ】C.P.E.バッハ「ポロネーズ BWV Anh.123」の対話的表現分析

► はじめに

アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳に収められている「ポロネーズ BWV Anh.123」は、C.P.E.バッハの比較的良く取り上げられる作品の一つ。

本記事では、この作品における音楽的対話の技法に焦点を当てて詳しく解説していきます。

► 対話的表現の分析

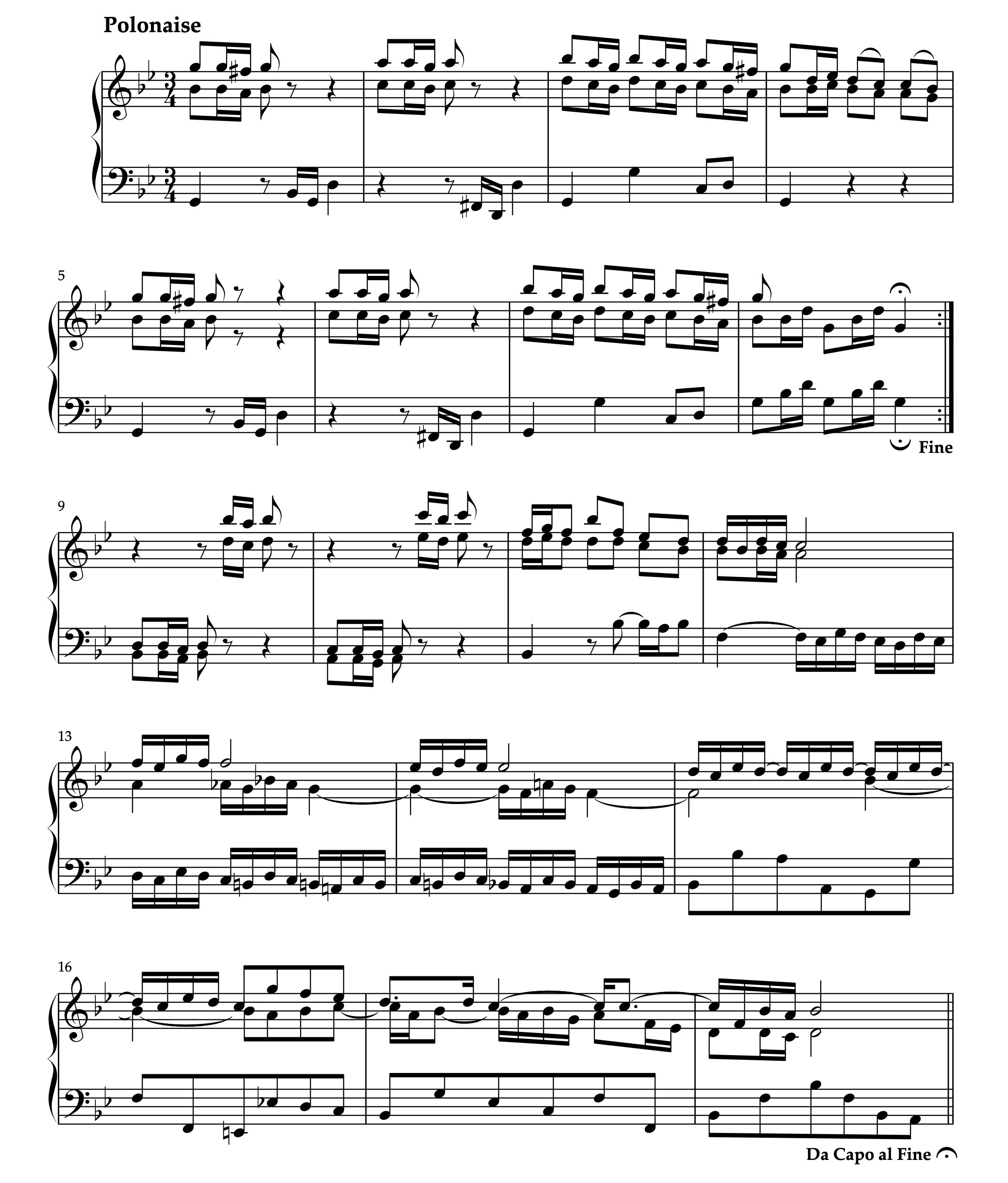

C.P.E.バッハ「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻 ポロネーズ BWV Anh.123」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

‣ 冒頭部分の対話(1-2小節、5-6小節)

冒頭から見られる右手と左手の対話は、この曲の特徴を端的に表しています:

1. 右手の特徴

・6度の重音による豊かな響き

・「8分音符」で終わる軽やかな問いかけ

・高音域での明るい音色

2. 左手の返答

・単音による素直な音の運び

・「4分音符」での落ち着いた終わり方

・より低い音域での深みのある響き

‣ 対話パターンの発展(9-10小節)

9小節目からは、対話の形態が変化します:

1. 役割の逆転

・左手が先に問いかける形に

・3度音程による響き

2. 右手の応答

・6度音程による豊かな響き

・10小節目は、3オクターヴ違いの同じ音(Do Si Do)での返答

・10小節目は、本楽曲の最高音を使った、より華やかな表現

‣ 新しい対話形態(13小節目以降)

13小節目からは、これまでとは異なる対話表現が登場します:

右手パート内での対話

・高音と中音での掛け合い

・より細かなリズムパターン

・12小節目から始まった新しいリズムを使った掛け合い

► 演奏上の注意点

・重音では上声部をやや強調

・3拍子の特徴を活かす

・音価の明確な弾き分け(返答で、4分音符での終わり方と、8分音符での終わり方が混在している)

・対話が自然に聴こえるよう工夫(どちらか一方が極端に大きくなったりしない 等)

► まとめ

この作品は、単純な形式の中に豊かな音楽的対話を含んでいます。分析をすることで各パートの役割を理解し、それぞれの特徴を活かした演奏を心がけましょう。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

コメント