【ピアノ】実践的なアプローチで磨く音楽性と演奏力:独学でも確実に成長するための総合ガイド

► はじめに

本記事では、テクニック、作品解釈、学習方法に至るまで、上達のための学習に重要な視点をお伝えします。

これらの知見は、「こうすべき」という固定的な指示ではなく、音楽探求の方向づけを目指すものです。ピアノという楽器を通じて音楽に迫るための多角的なアプローチを探っていきましょう。

► A. 学習態度とマインドセット

‣ 1. 時間はかかるけれど力になるのは「積み上げ式」

今までの経験上強く感じたことは、「時間はかかるけれども、力になるのは結局 ”積み上げ式” 学習」という結論です。

これは何も「ツェルニーを端から全曲やるべき」などと言いたいのではありません。「良質で、いつでも戻ってこれるホームポジション的な楽曲や教材を味方につけて学習すべき」ということです。

【ホームポジションとしての「楽曲(複数曲)】

例えば、「内容が深く、作曲の観点でもよくできている作品を多く学習する」のは有効です。具体的な作品例としては:

・J.S.バッハ : 2声のインヴェンション、平均律クラヴィーア曲集 第2巻

・ベートーヴェン : ピアノソナタ(初期、後期)

・シューベルト : ピアノソナタ 第21番 D 960

・シューマン : クライスレリアーナ Op.16

・ブラームス : 3つの間奏曲 Op.117

・ドビュッシー : 前奏曲集 第1巻 / 第2巻 を中心に、ピアノ曲全曲

・ベルク : ピアノソナタ Op.1

・シェーンベルク : 6つの小さなピアノ曲 Op.19

・ヴェーベルン : ピアノのための変奏曲 Op.27

・武満徹 : ピアノ曲全曲

など。これらを聴くだけでなく、できる限り取り組みましょう。

利点はいくつかあります。

まず、内容がしっかりとした作品を「いつでも戻ってこれるホームポジション」にして定期的に復習することにより、自分の力をキープできます。それに、「最近、自分の音楽が少し乱れてきた」と感じたときに正しい位置に修正してくれるのも、厳選されたホームポジションの作品達です。

ホームポジション的な作品や教材は、その名の通り「定期的に見直す」ということを前提としています。これを繰り返していると、人に説明できるくらいしっかりと自分の中に定着します。

入門者や初級者の方は、何からどうやっていいのか分からない部分も多いと思いますので、教則本をこなしていくやり方でも構いません。一方、中級者以上になりある程度弾けるようになってきてからは、「ホームポジション」という観点の学習も取り入れてみるほうが力がつきます。

【ホームポジションとしての「楽式論」】

「教材」という視点で筆者がホームポジションにしているのは、「楽式論 著:石桁真礼生 / 音楽之友社」です。

この書籍を一言で表すならば、「音楽を根本から理解し、総合的な力をつけるためのバイブル」と言えます。作曲を学ぶ方にとっては著名な書籍ですが、演奏を学ぶ際にも超有益です。

筆者自身、楽式に関しては軽視していた時期がありました。しかし、「自分はもう十分に弾ける」と思っていた時期に、指揮者の先生に演奏を聴いていただいた際、「君は、強小節、弱小節、重心などの基本的なことが何も分かっていないね。楽式論を一から学びなさい。」と言われたのです。

それ以降、この書籍を読みまくり、実際の音でも確認し、何周も何周もしています。そして、ホームポジション的な位置に常に置いておき、今でも定期的に復習しています。

楽曲の成り立ちを理解することで:

・演奏の際にどの音に重みを入れるべきか

・どこでエネルギーを抜くべきか

などが明確に解釈できるようになりましたし、その他にもこの書籍からは山ほどの恩恵を受けています。

筆者が今までで「買ってよかった」と思った音楽書籍のベスト3に入る良書で、「買ったら一生モノ」であり、自信を持っておすすめする書籍です。

・楽式論 著:石桁真礼生 / 音楽之友社

‣ 2. 幅広い音楽に触れることの重要性

演奏というのは、「演奏者の趣味や興味のあらわれ」です。

学習が浅いうちは、それらの趣味や興味が偏りすぎないように幅広い音楽に触れるのがベターです。自分が苦手な音楽や今まであまり取り組んでこなかった作曲家にも積極的に挑戦してみましょう。その過程で自分の趣味や興味が変わってくるかもしれません。

一方、いずれ高いレベルに達すると、分野を絞る時期がきます。例えば:

・モーツァルトを主なレパートリーとするピアニスト

・編曲も手掛けながらピアソラばかりに取り組むピアニスト

・戦後の現代音楽ばかりに取り組むピアニスト

など、このような活動形態は、ただ単に「趣味、興味」という理由だけではなく、「自分が社会に対して音楽で何をアピールすべきか」ということを考えているわけです。

プロを目指しているわけではなくても、今よりも上達してくるといずれ分野を絞って掘り下げる時期がくることは間違いありません。そのときにベストのチョイスをするためにも、今のうちは趣味や興味が偏りすぎないように幅広い音楽に触れておきましょう。

‣ 3. 新しい楽曲を人前へ初出しする最低ライン

新しい楽曲の練習を始めたら、それをやめてしまわない限り人前へ初出しするタイミングは存在します。ここで言っている「初出し」というのは、大きな本番でのことではなく:

・レッスンへ初めて持っていく

・友達に初めて聴いてもらう

など、その前段階での初出しのこと。

正直、いつ出しても自由なわけですが、自分で自由に学習を進められる学習者は、初出しする最低ラインを以下のように考えてみましょう。

読みながら弾いている状態と、見ながらでも弾ける状態では大きな差があります。これを意識して「まずは何としてでも、楽譜を見ながら弾いている状態まで底上げする」という強い気持ちを持つことが大切だと考えています。

「楽譜を見ながら弾ける」よりも更に先へ進んだものが、「暗譜で弾ける」という段階。

暗譜で弾けるにも関わらず楽譜を置いて本番をやる奏者というのは、当然、本番では楽譜を読んでいません。ほぼ見ているだけです。

第1段階:楽譜を読みながら弾ける

第2段階:楽譜を見ながら弾ける

第3段階:暗譜で弾ける

大きな本番に先がけた初出しでは、せめて第2段階を目指しましょう。

少し余裕が出てきて演奏の安定度が上がってきている段階ですし、仮にレッスンを受けた場合には第1段階の状態よりも吸収できる内容が多くなります。

► B. 効率的な練習法と持続可能な学習戦略

‣ 4. 違和感がなくなるまで練習する

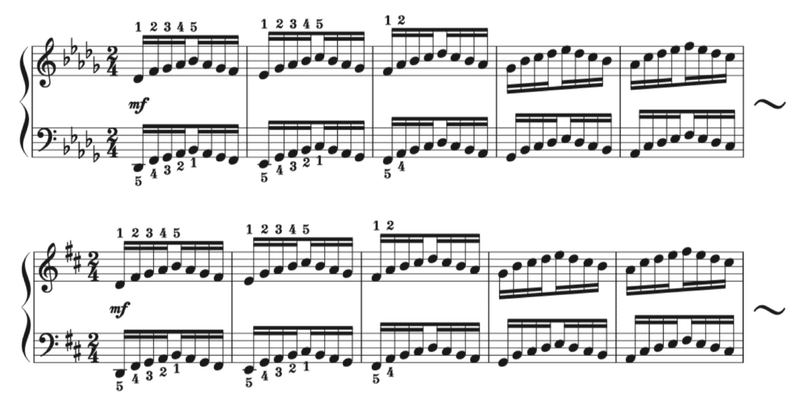

以前に、「ハノン第1番を長調全調で演奏する」という練習方法の話題を出しました。

「ハノンの1番を全調で弾く(運指は楽譜通りで)」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成)

実際の楽曲では、ハ長調の平らな場所を弾くだけでなく凸凹したところを弾き進めたり、親指や小指などの短い指で黒鍵を弾かざるを得ないところが出てきたりします。そのため、「指遣いはそのままで移調していく練習」に意味があるわけです。

この練習は、やり始めた最初は本当に弾きにくいと感じることでしょう。

どんな練習方法でもそうですが、しつこく、はじめの違和感がなくなるまで練習するのが重要です。「感覚を正常へ近づけていく」イメージを持って、このギャップをよく考えた反復練習で埋めていきましょう。

‣ 5. シンプルな作品を仕上げるときのヒント

シンプルな作品を仕上げるときには、どのようなことに注意していけばいいのでしょうか。

「アーティキュレーションやアゴーギクなどの表現で聴かせていく意識をより強く持つこと」が重要です。

シンプルな作品というのは、ただ単にそのまま弾くとスカスカに聴こえる可能性がゼロではありません。しかし、別の言い方をすると「一つ一つの表情が見えやすい」ということです。

音がたくさんある楽曲では誤魔化されていた細かなアーティキュレーションの表情などが、はっきりと認知されてしまいます。こういった細かなことをより丁寧に詰めていかないといけません。

シンプルな作品を仕上げるときのヒントとは、言い換えると、「どこで聴かせていくのかということを改めて考えること」と言えるでしょう。音数が少ないゆえに表情が平坦だと飽きてしまうのです。

こういった作品は、自分が変わったときに変化を感じるバロメーターになります。

一曲取り組んですぐに驚くほど力が伸びるものではありませんが、常に一曲はこういった楽曲に取り組んで、日々の学習が「大曲への挑戦」だけにならないようにしましょう。

‣ 6. とりあえず、分かりやすく演奏する

演奏をレベルアップさせるコツは、とにかく、分かりやすく演奏することです。例えば:

・クライマックスの位置を見つけたら、そこをきちんと表現する

・そのためにもクライマックスではないところでマックスにならないようにする

・sempre mf (常に少し強く)で演奏しない

・書かれているアーティキュレーションを明確に弾き分けて、ピッチとリズムだけ拾って満足しないようにする

こういった基本的なことから始まり、あらゆる表現手段を聴いている人にとって分かりやすい方向へ持っていこうと意識してみてください。そうすると、たとえ今のテクニックのままでも演奏が格段に良くなります。

また、ある程度学習が進んでいる方は、わざと凝った解釈をしてアーティキュレーションを創作する傾向がありますが、あまりいい傾向とは言えません。多くの場合、聴衆にとっては凝っているように聴こえず、分かりにくく聴こえています。

・書かれていることをシンプルに素直に表現する

・その代わり、書かれていることは中途半端にやらず、責任を持って分かりやすく表現する

まずはここを目指してみましょう。

‣ 7. 意識的にやっている複数のことを無意識にできるようにする方法

「シャンドール ピアノ教本 身体・音・表現」 著 : ジョルジ・シャンドール 監訳 : 岡田暁生 他 訳5名 / 春秋社

という書籍に、以下のような記述があります。

幸いなことに、非常に意識的な活動も、やがて無意識に、そして完全にマスターされると自動的になるものである。

(抜粋終わり)

では、ピアノ演奏の場合、どのようにして意識してやっているものを自動的にまで持っていけばいいのでしょうか。

持っていきたい内容が一つだけの場合は、慣れを通り越すまでそれだけに集中すればいいわけですが、克服したい内容が複数ある場合には工夫が必要です。

筆者がよく取り入れているのは、以下のやり方です:

・克服したいことがA、B、Cの3つある場合、まずはAのみを意識して数回練習する

・次はAのことは忘れてしまって、Bのことだけを意識して数回練習する

・さらに次はBのことも忘れてしまって、Cのことだけを意識して数回練習する

・これらを「皿回し」のように何度も何度も回していく

このようにすると、気づいたときにはA〜Cのすべてが克服された状態でつながっているのです。

上記の練習方法は、ピアノの練習以外にも日常のあらゆる学習シーンで使える方法なので、是非取り入れてみてください。

・シャンドール ピアノ教本 身体・音・表現 著 : ジョルジ・シャンドール 監訳 : 岡田暁生 他 訳5名 / 春秋社

‣ 8. ぶっ続け練習を避けるコツ

何時間ものぶっ続け練習ほど非効率かつ身体に負担となる練習方法はありません。人間の集中力は40分〜50分程度という説もあり、本当に密度の濃い練習や学習をしたければ、区切ることでぶっ続けを避けるのが得策です。

ぶっ続け練習を避けるコツは、タイマーに怒られることです。時間を決めておいて、大きな音で鳴るようにセットしておきましょう。

ポイントは、ワンセット45分練習にするのであれば「50分後」に鳴るようにするなど、やや長めにセットしておくことです。そして慣れてきたら、タイマーが鳴る前に自分で切り上げるようにします。何回も「立ちあがれ」って怒られているうちに、「そろそろ怒られそうだな」などと経過した時間の長さが分かってきます。

このようにして決めた時間で立ち上がることが習慣になってしまえば、ぶっ続け練習のクセは撃退できます。タイマーの使用も必要なくなります。その頃には「タイマーが鳴るかも、怒られるかも」などと頭を支配しているものさえ無くなり、さらに練習へ集中できるようになります。

ピアノ練習や机上学習など、あらゆる場面で取り入れてみてください。

‣ 9. 座り過ぎ防止アプリを練習へ取り入れる

前項目で触れたように、タイマーに怒られるのもいいですが、座り過ぎ防止アプリを練習へ取り入れてみることも検討してみましょう。

このWebメディアでは数年後にも情報が生きていることを前提とした記事を出しているため、具体的な流行りのアプリを紹介することは避けますが、まずは「座り過ぎ防止アプリ」と検索してみてください。何種類も出てきます。

この種のアプリを使うと、一定時間以上座りっぱなしになっているときに怒ってくれます。自分で時間を設定できるアプリもあるので、ピアノ練習やその他の音楽学習の場合は、45分や50分で行うといいでしょう。

・毎日採取した情報を管理したい

・ウォッチなどの製品や他のアプリと連携しながら取り組みたい

という方には、専用の座り過ぎ防止アプリをおすすめします。

‣ 10. ごく短い単位を徹底的に繰り返す練習方法

「ツェルニー 毎日の練習曲」という教本を知っていますか。

「ごく短い単位を徹底的に繰り返す」という、取り上げられている方針自体は非常に効果的なやり方だと感じています。「各小節を中断しないで、20回くり返す。」などと書かれていたりして、結構スパルタですが…。

ヴァイオリン教本でいう「ŠEVČÍK」と似たやり方です。ヴァイオリン・メソッドで幅広く使用されている「ŠEVČÍK VIOLIN STUDIES OPUS1 PART1」では、ごく短い単位を徹底的に繰り返し、要素を細かく切り分けて丁寧に積み上げて行くやり方がとられています。

この考え方を応用し、一般的な楽曲をごく短く区切って反復練習するのもおすすめです。うまく弾けていない部分を洗い出すことができるからです。長い単位で通してばかりいると、そういったところに気づかず、通り過ぎてしまうでしょう。

例えば、「4小節間ひたすら速く動くパッセージ」があるとします。それがうまく弾けない場合、技術全般的に足りていないというよりはむしろ、「どこか一箇所が転んでいるせいで、その前後も崩れてしまっている」という程度の理由でしかないケースは多いのです。

この場合、「1小節単位」もっと言えば「1拍単位」まで細かく区切って徹底的に磨き上げるのがベストな練習方法です。

‣ 11.「音の良し悪し」以外に何か一つ追求する

筆者がかつて指導者から言われて印象に残っている言葉があります。

「音の良し悪し以外に何か一つ追求しよう」という一言です。

「何か一つ」がその人のキャラクターになるから、という理由でした。専門にやっていたからなおさらだったのかもしれませんが、趣味で演奏する方にとっても「何か一つ」を追求することの喜びや恩恵は大きいはずです。

優れた音楽家は、「音の良し悪し」はもちろん、それ以外の部分で追求するところを独自で見つけているのが伝わってきます。

「何か一つ」は音楽に関係のあることが基本ですが、ないことでも構いません。例えば:

・あまり知られていない作曲家を追求している

・作曲家並みに音楽理論に詳しい演奏家を目指している

・やたらフットワークが軽いことがウリで、多所のストピに現れる

・鉄道関係のピアノ作品のリスト表を作っている

・外人さんへのオンラインレッスンを提供すべく語学に磨きをかけている

・トーク力が芸人並みの爆発力を持っている

・歌曲伴奏ならお任せと言えるほどの経験と知識を積んでいる

・未就学児への指導の方法を徹底的に学んでいる

など。まだまだ挙げればきりがありません。

ただ単に注目ポイントを作ればいいと言いたいのではありません。こういったことを追求することで、音楽自体にも影響し、キャラクターが成長することが大事なのです。

自身が興味を持てる部分に焦点を当てて、それを少しづつ育てていきましょう。

► C. 音色と表現に関するテクニック

‣ 12. すべてのメロディ音をウタにする

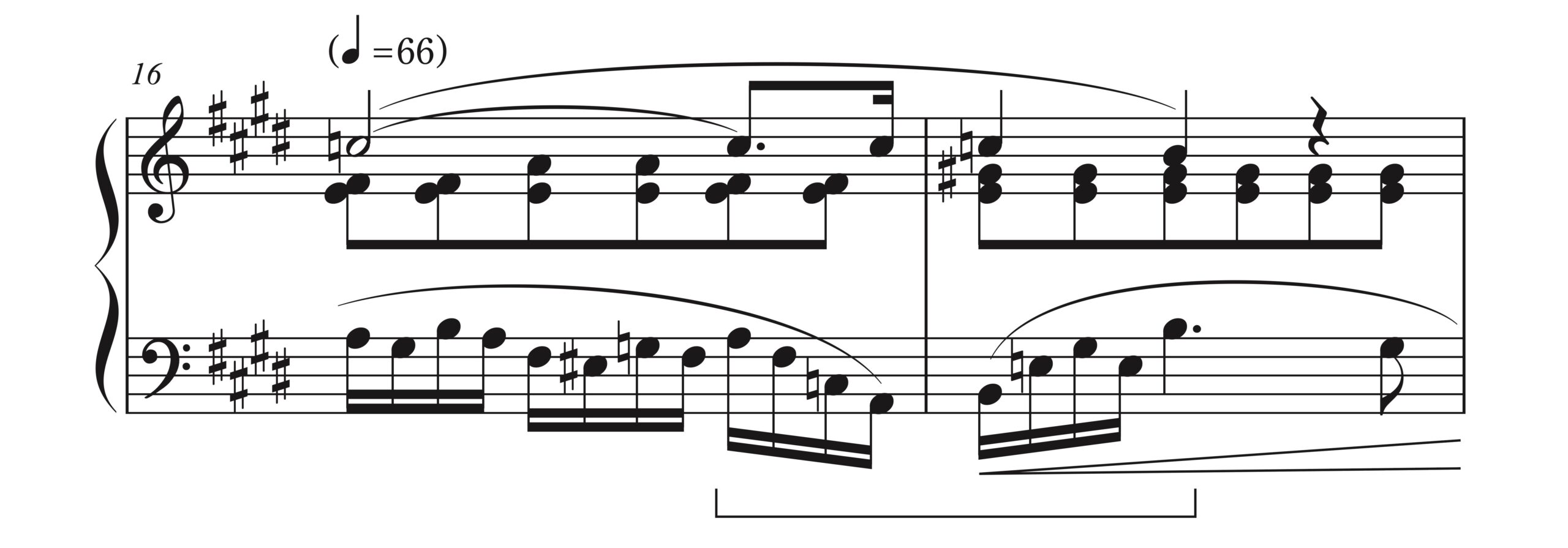

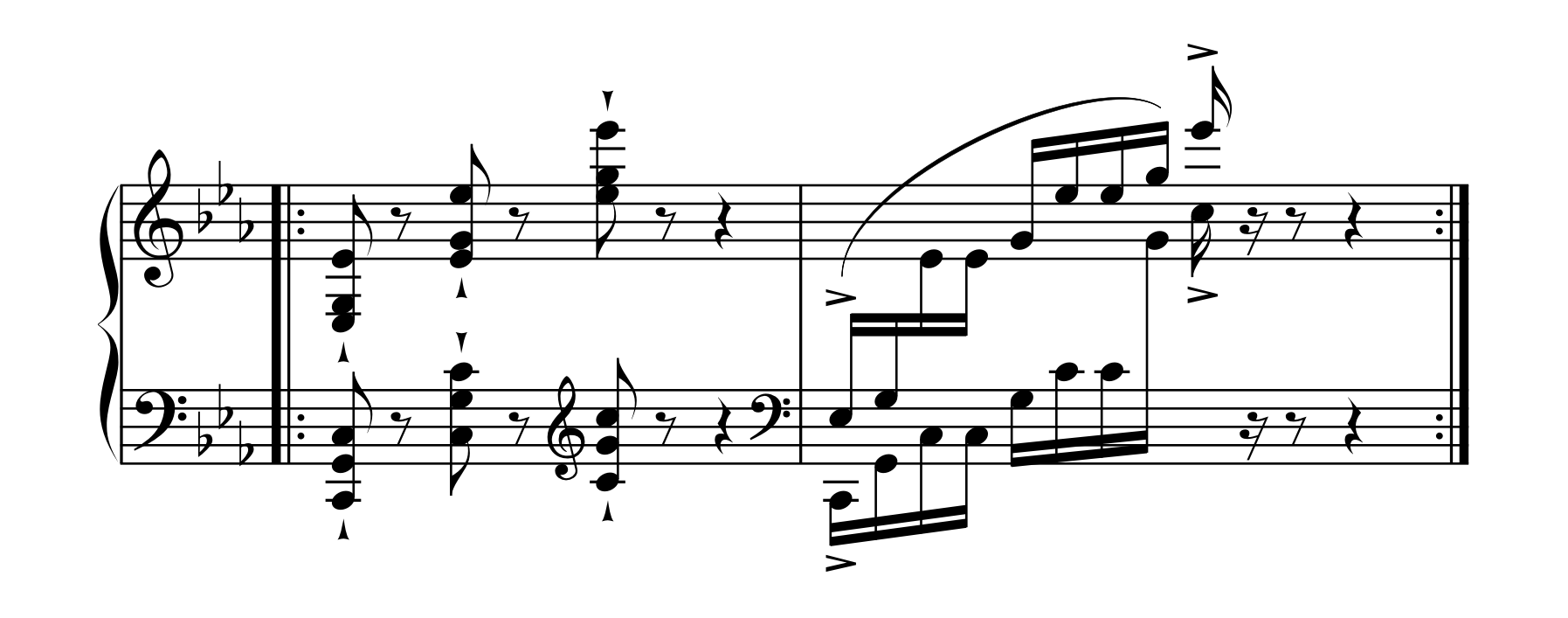

ショパン「エチュード Op.25-7」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、16-17小節)

ここでは下段に主役のメロディがきており、上段の上声は脇役の第2のメロディです。

カギマークで示したところを見てください。

こういった単純な分散和音になって和音の構成音の中で動いているだけのところになると、演奏上、急にウタがなくなってしまうケースはよく見受けられます。

伴奏型では、バス音のみを深く弾いたら他の音はバスの響きの中へ隠すように静かに弾くケースも多くあります。しかし、譜例のようにメロディになっている場合は、原則、すべての音をウタにしたいところです。

それぞれの音にテヌートが書いてあるようなイメージを持って丁寧に指圧をかけて演奏しましょう。

‣ 13.「追っかけ」を音楽的に演奏するコツ

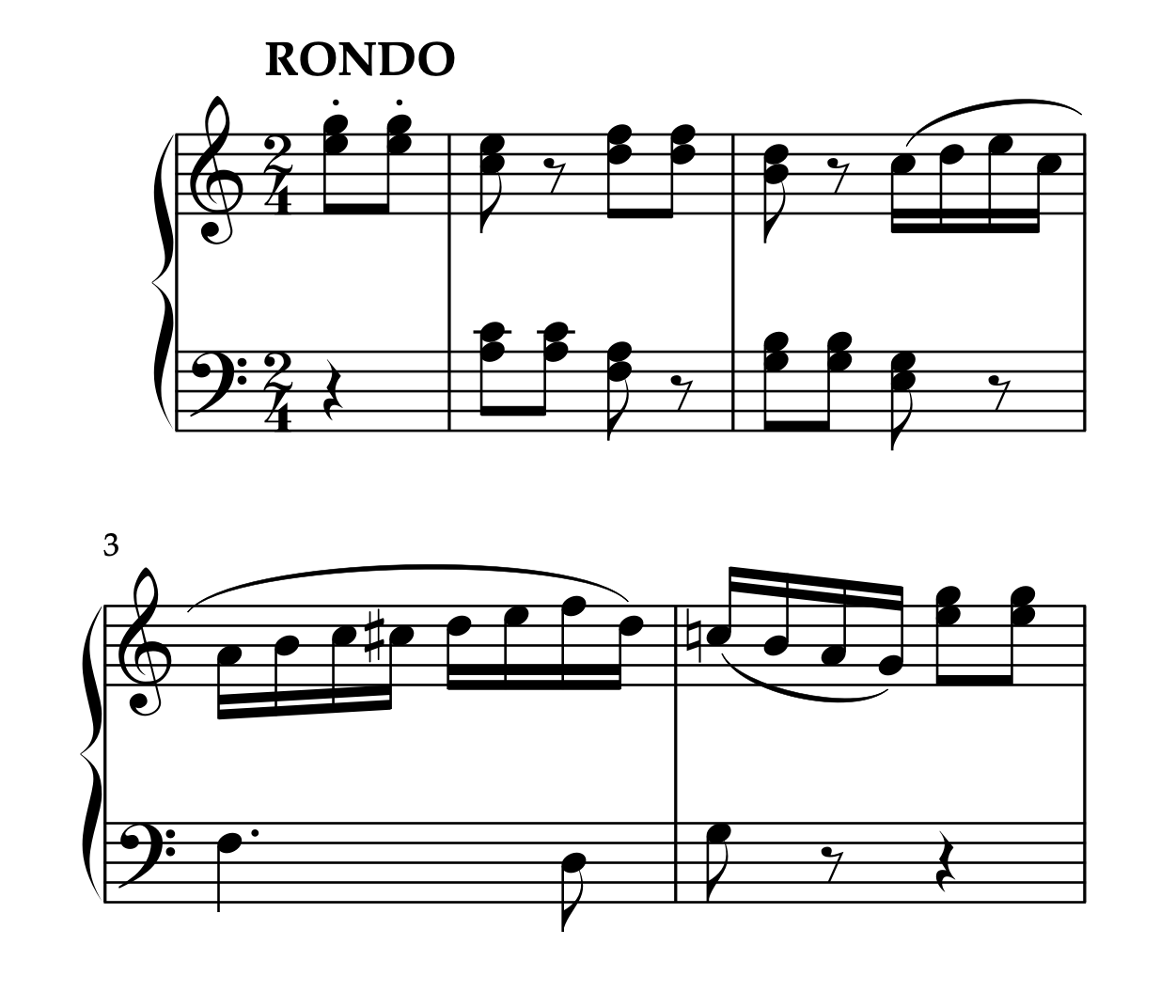

モーツァルト「ピアノソナタ ハ長調 K.545 第3楽章」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

右手で演奏している音型を左手でも模倣して「追っかけ」ています。

こういった場合の基本事項:

①「主役(先行句)」よりも「追っかけ(追行句)」が目立ってしまわないようにする

② 先行句のニュアンスに追行句のニュアンスを合わせる

①については、役割分担の考え方です。どちらが主役なのかを考えて、もう一方は主役よりも主張しないようにする。人間社会やお芝居と同じです。

②については、「先行句の切り方の長さに追行句も合わせて演奏する」ということです。そうすると、追行句が「エコー」のように感じられて立体的な演奏になります。

‣ 14. 同じような音価が続くときには、横の流れに注意

音楽が縦割りになってしまって流れが良くない演奏は、「音は弾けているのに、なんだか音楽的に聴こえない」という問題の原因にあたる代表的なものです。

では、そのようになってしまう典型的な書法とはどのようなものなのでしょうか。

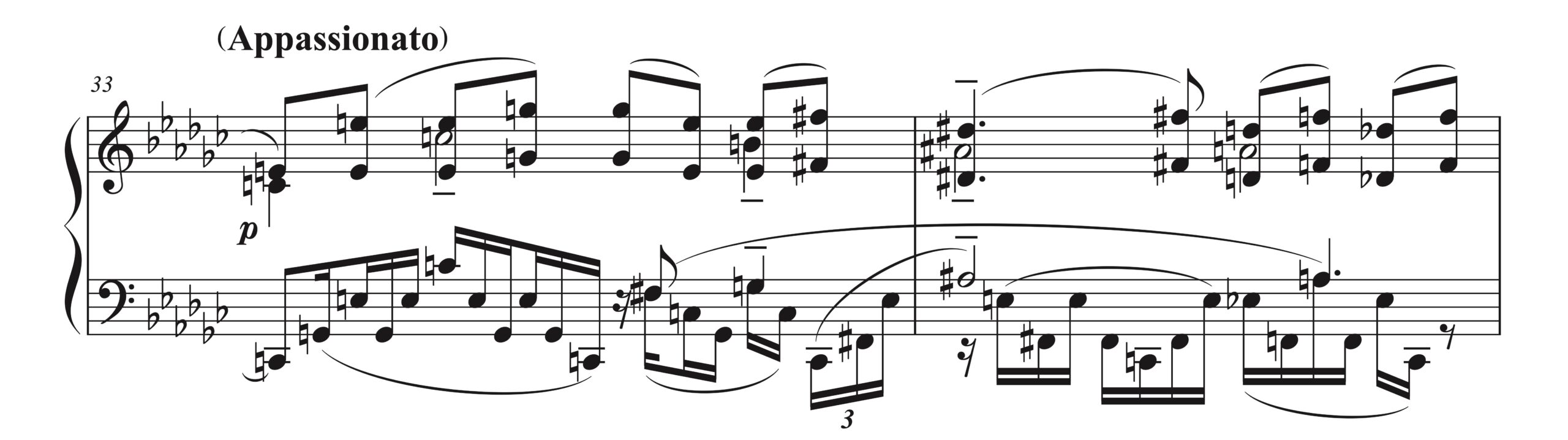

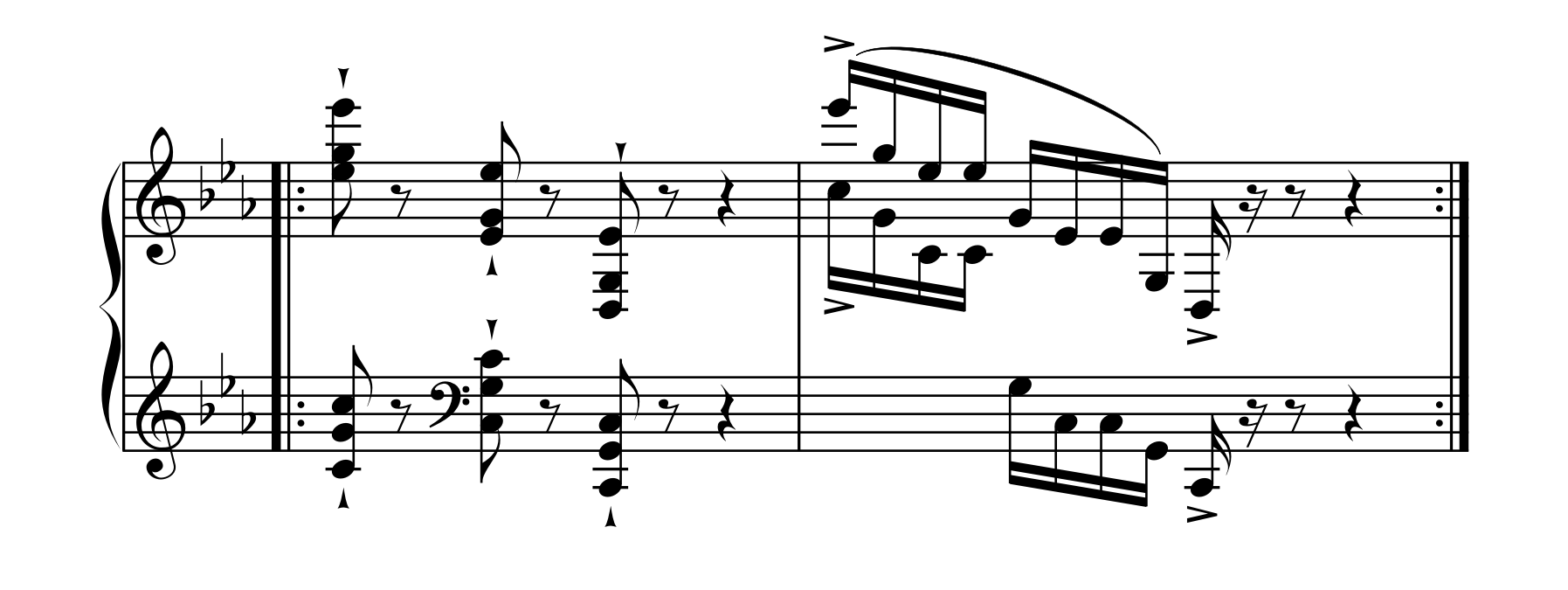

ラフマニノフ「音の絵 Op.39-5」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、33-34小節)

この譜例のようなところでは、音楽が縦割りになってしまいがちです。どうしてなのか想像つくでしょうか。

理由はシンプルで、メロディが同じ音価で淡々と進んでいくからです。

ここでの伴奏のように、細かく動いている要素にも注意が必要ではありますが、8分音符主体で動いているメロディには、特に要注意です。うっかり刻んでしまうと、音楽が縦割りになってしまいます。

縦割りにしないポイントは、以下の3点です:

・細かなアーティキュレーションがありつつも、全体としては大きなフレーズでとる意識を持つ

・音楽を横へ引っ張っていく意識をもって、1打1打に考えない

・指に任せ過ぎず、内的にもしっかりと歌いながら演奏する

音楽の流れの良くなさというのは音自体が間違っているわけではないので、自分で気づきにくいものです。本項目のような例でどういうところが問題になりやすいのかを知っておくことは、決して無駄にならないでしょう。

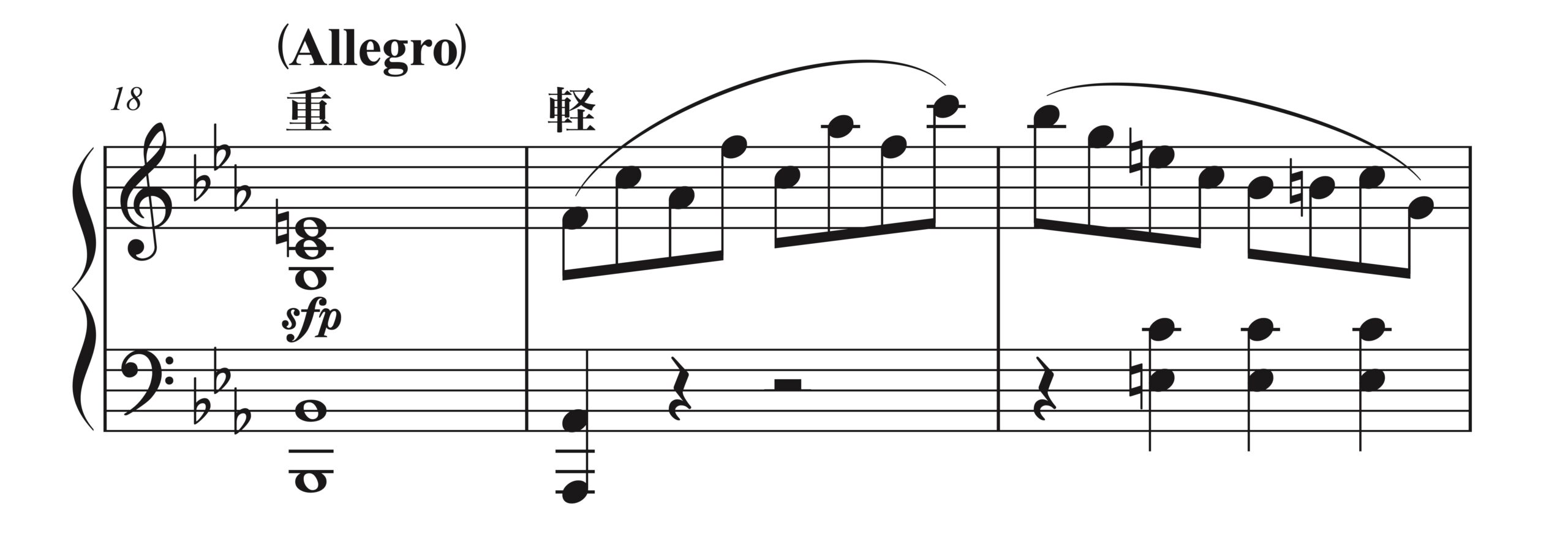

‣ 15.「重→軽」の小節連結では、つながりを意識する

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第8番 悲愴 ハ短調 Op.13 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、18-20小節)

この部分の音楽を音型やダイナミクス記号などを参考に捉えると、「重」と書き込んだ小節から「軽」の小節へ解決しているのが分かります。「軽い」というよりは「重さが解放される」というイメージです。

このような小節連結のときに、それぞれの小節が一つ一つになってしまって繋がりがなくなってしまう演奏を耳にします。

必ず、「重」から「軽」へのつながりを意識して演奏しましょう。「重」の部分を演奏しているときに、出した音をしっかりと聴いていて緊張感を持ち続けているようにするのがコツです。

もう一例を見てみましょう。

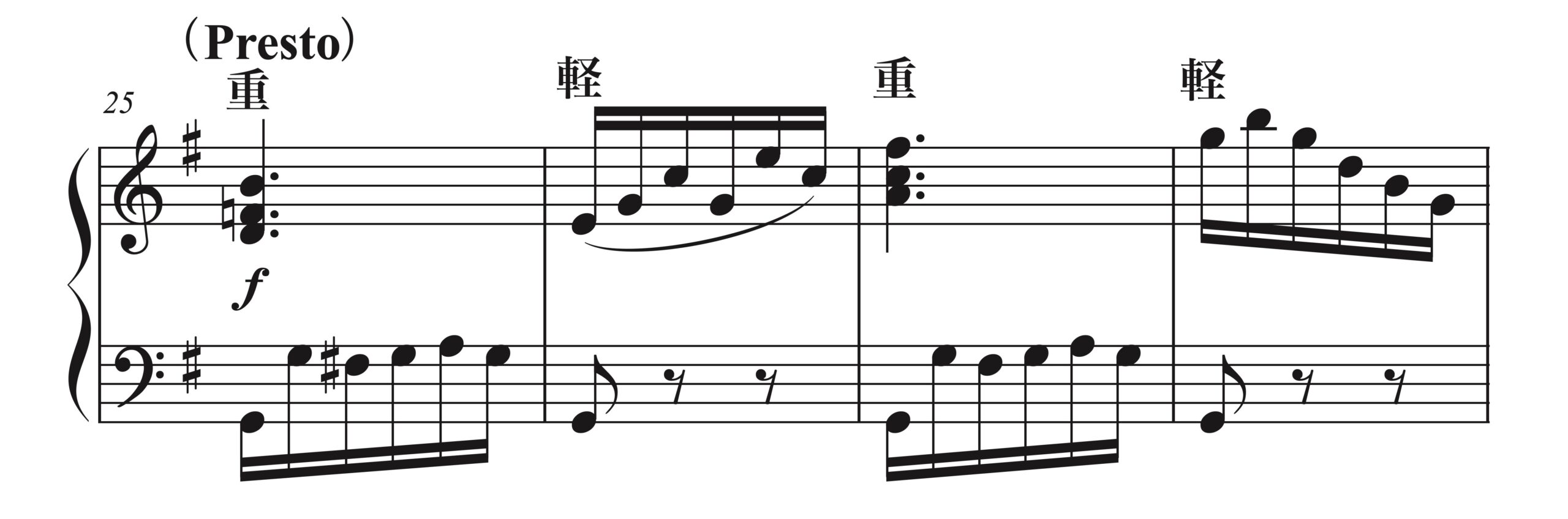

モーツァルト「ピアノソナタ ト長調 K.283 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、25-28小節)

この譜例の場合、上記のベートーヴェンの例のように「重」の小節の目印としてのダイナミクス指示はありません。しかし、音の厚みや休符の使い方を調べることで、譜例へ書き込んだ「重→軽→重→軽」の連結になっていることが分かります。

やはり、一つ一つ一つ一つにならないよう、「重→軽」のつながりを意識しましょう。右手で演奏する和音を打鍵したら、その音をしっかりと聴きながら十分に音価を保って演奏するのがコツです。

実際の楽曲では、小節構造として「重→軽」になっているところはたくさん出てきます。

「重→軽」の小節連結では、つながりを意識するのを忘れないようにしましょう。

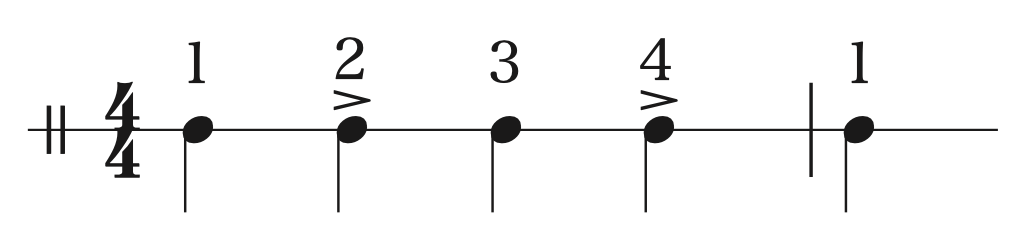

‣ 16. アフタービートの演奏法

譜例(Finaleで作成)

アフタービートは、ただ裏拍にアクセントをつけるのではなく、「次の拍へ向かうエネルギーが発生する」という点が特徴です。

つまり、譜例の場合は「2→3」「4→1」というエネルギーが発生するので、演奏の際にもそれらのつながりを意識して打鍵する必要が出てきます。そうすることで、単に強調した場合と比べて音楽が前へ進む力を持ってくれます。

音源で確認する

2:09〜の部分では、アフタービートを意識したアレンジと演奏をしました。

► D. 手の形の準備と練習方法

‣ 17. 手の形を準備できる音型

シューマン「謝肉祭 Op.9 より 7.コケット」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

譜例の上段は、楽曲の右手部分です。音符や休符が散らばっていて何だか難しそうに感じるかもしれません。

しかし、観察してみると「譜例下段の和音を分散させただけ」ということに気づきます。

したがって、「手の形(ポジション)を用意して指を下ろす」だけで、用意せずに音を拾っていく場合よりも演奏難易度がグンと下がるのです。用意を怠ると手の動きが大きくなり、失敗する可能性が高まります。

「手の形を準備できる音型」というのは本当に多くの楽曲の中に含まれており、「譜読みの段階で見つけ出すことが大きなポイント」と言えるでしょう。

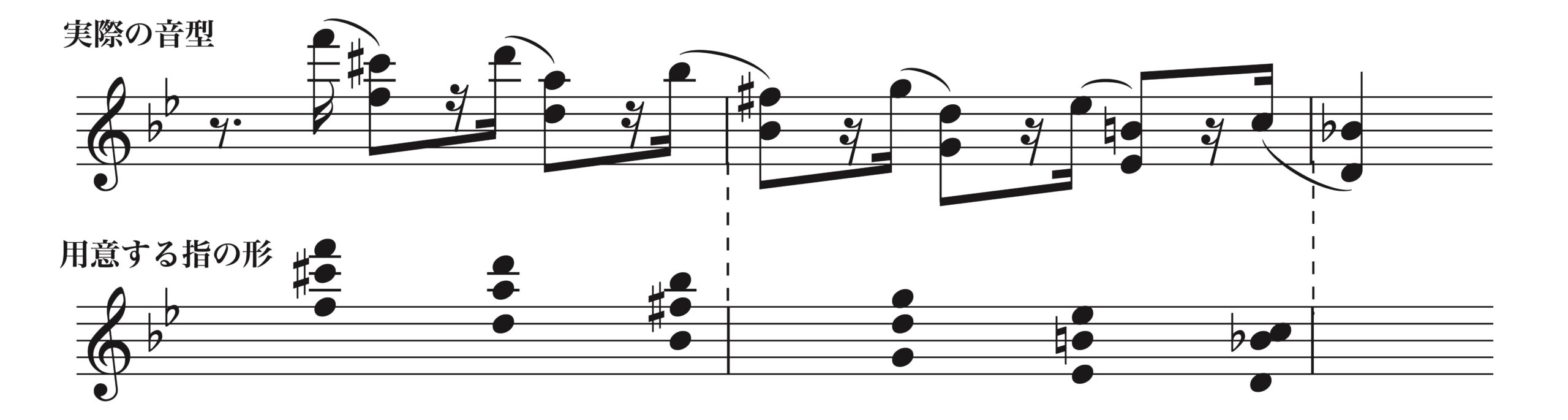

‣ 18. 平行する分散和音には「和音で素早くつかむ練習」が有効

急速な平行分散和音を攻略するためには、「和音で即座につかむ練習」が有効です。すでに取り入れている方もいるかもしれませんが、この練習方法には重要なポイントがあるため、そのコツを紹介します。

ショパン「エチュード Op.25-12 大洋」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、1小節目前半をもとに)

譜例のように、平行する分散和音を和音の形でつかむ練習をし、その音型における手の形とポジションを覚えます。このときに、「そのポジションを即座に用意でき、力強く打鍵できる」というのを一つの到達目安としてください。

「即座に」がポイント

「即座に」というのがポイント。実際の急速分散和音で使えるようにするためには、極端に言えば、目をつぶってでもそのポジションを即座につかめるようになるまで徹底的に和音練習することが必要です。そこまで徹底することで、はじめて効果を実感できます。

この楽曲の場合、譜例のように「2拍分の上行音型」を「2小節分のリズム」に乗せて練習しましょう。この「ひとかたまりのリズム」は、楽曲によって自由に作成してください。

もう一つのポイント:次の拍頭まで弾く

もう一つのポイントは、「次の拍頭の音まで弾く」ことです。次の拍頭の音を意識して練習することで、いずれつなげて弾くときにも応用できる練習になります。

したがって、1小節目の下りの音型では(原曲の)2小節目の頭の音まで弾くことになります。次の譜例を参考にしてください。

譜例(1小節目後半をもとに)

他の小節でも、基本的なやり方は同様です。

この練習方法はすべての分散和音で使えるわけではありませんが、譜例のように「同じ運指で平行移動していく分散和音」では必ず行うべきと言えるほど重要な準備練習です。

音源で確認する

► E. その他

‣ 19. 作曲家の記譜は必ずしも完璧ではない

たくさんの作品に触れていると、どうしても演奏不可能な箇所に出会うことはあります。よく見られるのは:

・指定のテンポがどう考えても速過ぎる

・音程的に巨人の手でも届かないような和音がある

・音型的に明らかに演奏不可能なパッセージがある

速過ぎるテンポは「演奏家を啓発する意図」の可能性もあります。つまり、「目標」というわけです。ただし、多くの場合は、作曲家の注意不足の可能性と、そもそも知識不足の可能性さえ考えられます。

何を言いたいのかというと、「作曲家の記譜は必ずしも完璧ではない」ということです。たとえ、有名な作曲家による楽譜であったとしても。

ピアノ曲以外でも、チャイコフスキー「くるみ割り人形 より 花のワルツ」の最初のハープは、楽器特性から多くの音がスタッカートに聴こえてしまうため、ハープに適さないことで知られています。

「まさかこれだけ有名な作曲家の、これだけ有名な作品で、曲頭からそんなこと…」と思うはず。しかし、作曲家も完璧ではないのです。

どうしても演奏不可能な箇所への対応方法は、「変更 → 整理 → 把握」のステップを意識しましょう。

クラシック作品において楽譜を変えて弾くことはご法度とされていますが、どうしても無理なところは、多少の簡略化を試みても構いません。ただし、「どこを “変更” したのかをきちんと “整理” し、”把握” しておくこと」だけは必ず守りましょう。

‣ 20. 音大における音楽解釈の授業

ピアノ演奏では、作曲家が残したメッセージをそのまま読み取ることも重要ですが、それらのメッセージを参考にした「インタープリテーション(自分の解釈に基づく演奏)」も必要です。それがあるからこそ、「個性」になります。

多くの音大では「音楽解釈」の授業があります。 例としては:

・毎週題材が用意され、講師と生徒で解釈について徹底的に話し合う

・授業の度に学外のピアニストや作曲家や力のある教育者が来て、学内の優秀な学生がそのプロのレッスンを受ける。そして、それをみんなで聴講して解釈を学ぶ

などといった進め方です。マリア・ジョアン・ピレシュがNHK「スーパーピアノレッスン」で行っていたワークショップに似たやり方です。

単に演奏法や解釈を学ぶのではなく、それを通して:

・その講師は音楽をどう捉えているのか

・その講師は音楽をどう聴いているのか

・その講師にとって音楽がどのように聴こえているのか

などといったことまで聴講生は感じ取っていかなくてはいけません。

また、ワークショップ形式の場合は、他の受講生モデルの演奏に対して意見を求められたときに、物怖じせずに、遠慮せずに、自分の意見を伝えていく積極性も求められます。

中々刺激的な学習方法で、1対1でピアノレッスンを受けているときとは違った角度で学びが深まっていきます。このような経験を積み重ねることで、自身で解釈を施す力が向上していきます。

楽譜を正しく読むだけではなくて、「それを元に、どのように解釈を施すか」という部分が演奏者の腕の見せどころと言っていいでしょう。このような「演出、プロデューシング能力」は、楽譜をそのまま表現する事とは別に必要な力と言えます。

「音楽解釈」のクラスは必ずしも音大の中に限ったものではなく、調べてみると1dayで開催されているものも多くあるので、興味のある方は探してみてください。

・NHKスーパーピアノレッスン 巨匠ピレシュのワークショップ / NHKシリーズ

‣ 21. 自分の「~節」をわざと意識してみる

同じ作品でも、演奏するピアニストによって全く別の作品のように聴こえます。

ある程度系統の似た演奏はあっても、完全に同じ演奏は2つとありませんし、仮に「あのピアニストの真似をして」と言われても完全再現なんて到底できません。弾く作品がどんなに易しいものであったとしてもです。

様々な演奏者に話をきいていると、差別化的に人と違った演奏をしようと思っている人は意外と少ないのです。そんなことを考えなくても、演奏者によって:

・性格

・趣味

・今まで吸収してきた音楽

などあらゆることが異なるため、自分のやり方でやるだけで勝手に人とは違う演奏になってしまうわけです。

ここで、筆者がおすすめする音楽に色を出すちょっとしたコツをお伝えします。

作曲でも演奏でも、普段はいつも通りにやっていていいのですが、人から「○○なところが○○さんっぽいよね」というように「~サウンド」「~節」のような部分を何度も指摘された場合は、わざとそこを意識してみるのです。

こういった部分は、放っておくよりも意識したほうがより前面に出てきますので。

‣ 22. 予想外のミスをしたときには、直後をそれに合わせる

演奏をしていると:

・ある音が予想外に強く飛び出てしまった

・ある音が予想外に小さくなってしまった

などといったアクシデントが起きることもあるでしょう。

こういった場合は、そのアクシデントからつながるように直後を即興的に合わせて、そういうものだと思わせることがポイントです。あたかもそうしようとしてそうなったように演出する。戻れそうなところで帳尻を合わせればいいのです。

結構やってしまいがちなのですが、アクシデントのすぐ次の音から今までやろうと準備してきたやり方へ戻してしまうと、連続性が失われます。アクシデント箇所が浮いてしまい、全体のバランスを欠くからです。

► 終わりに

ピアノ学習における様々なアプローチを見てきました。これらの内容は、決して「絶対的な正解」ではありません。むしろ、自身の音楽表現を追求する際の「考えるヒント」として活用していただければ幸いです。

本記事で触れた視点を参考にして、さらに学習を進めてみてください。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント