【ピアノ】楽器の進化と構造から学ぶ:知識と実践

► はじめに

本記事では、ピアノの構造と歴史を紐解きながら、音楽家たちがいかにこの楽器と向き合い、新たな表現を生み出してきたのかを探ります。

ピアノという楽器を通して、音楽の奥深さと魅力を発見しましょう。

► A. ピアノの進化:歴史と技術革新

‣ 1. なぜ、演奏で親指を使わない時代があったのか

C.P.E.バッハの書籍「正しいクラヴィーア奏法」をはじめ、あらゆる書籍に書かれているのですが、鍵盤楽器の演奏において、原則親指を使わないやり方がありました。

その理由には諸説あるのですが、

「ピアノ演奏のテクニック」 著:ヨーゼフ・ガート 訳:大宮真琴 / 音楽之友社

という書籍の中で、一視点としての理由がまとめられているので紹介しておきましょう。

① クラヴィコードの繊細な音が拇指(親指)を充分に用いることを許さず、音階の場合に拇指を下越させると美しい音色を得るのがひじょうに困難だったから

② チェンバロやオルガンの上部鍵盤での拇指の使用は、演奏者の腕に高いポジションを強制するため、不都合であったから

③ 昔の楽器の鍵盤は幅が狭かったので、下部鍵盤でも拇指を使用する余地がなかったから

(抜粋終わり)

大きくこの3つにまとめられています。

要するに、親指というものが手首に直結していて、運動能力、運用方法、存在位置などにおいて他の指とは勝手が違うこと、太さも他の指より圧倒的に太いこと、などといった親指が持つ個性の強さが問題となっています。

・ピアノ演奏のテクニック 著:ヨーゼフ・ガート 訳:大宮真琴 / 音楽之友社

‣ 2. 作風の変化は、ピアノの進化にも目を向ける

作曲家の作風というのは、生涯で随分と変化があるものです。例えば、ベートーヴェンの初期ピアノソナタと後期ピアノソナタを比較してみると、その内容の違いに驚くほどです。

一般的に「作風の変化」というと、「聴いた感じ、何となく異なって聴こえる部分」のことが話題に挙がりますが、それだけでなくピアノという楽器の進化にも目を向けてみてください。特に、ピアノの楽器としての進化が著しかった古典派を見るときにはなおさらです。

1700年頃、ピアノが生まれた頃はたった49鍵しかなかったと言われています。それが150年以上かけて、19世紀の半ばに、現在一般的とされる88鍵まで拡大されました。

ベートーヴェンが生きていたのは1770年から1827年であり、まさにピアノが一番進化した時期なのです。彼は生涯にわたって:

・シュタイン

・ヴァルター

・ブロードウッド

・シュトライヒャー

・グラーフ

・エラール

など、他にも数多くのピアノに触れた作曲家です。作品を通して、どんな時代にどんなピアノを触っていたのかが推測できる程、楽器と作品が密接に結びついています。

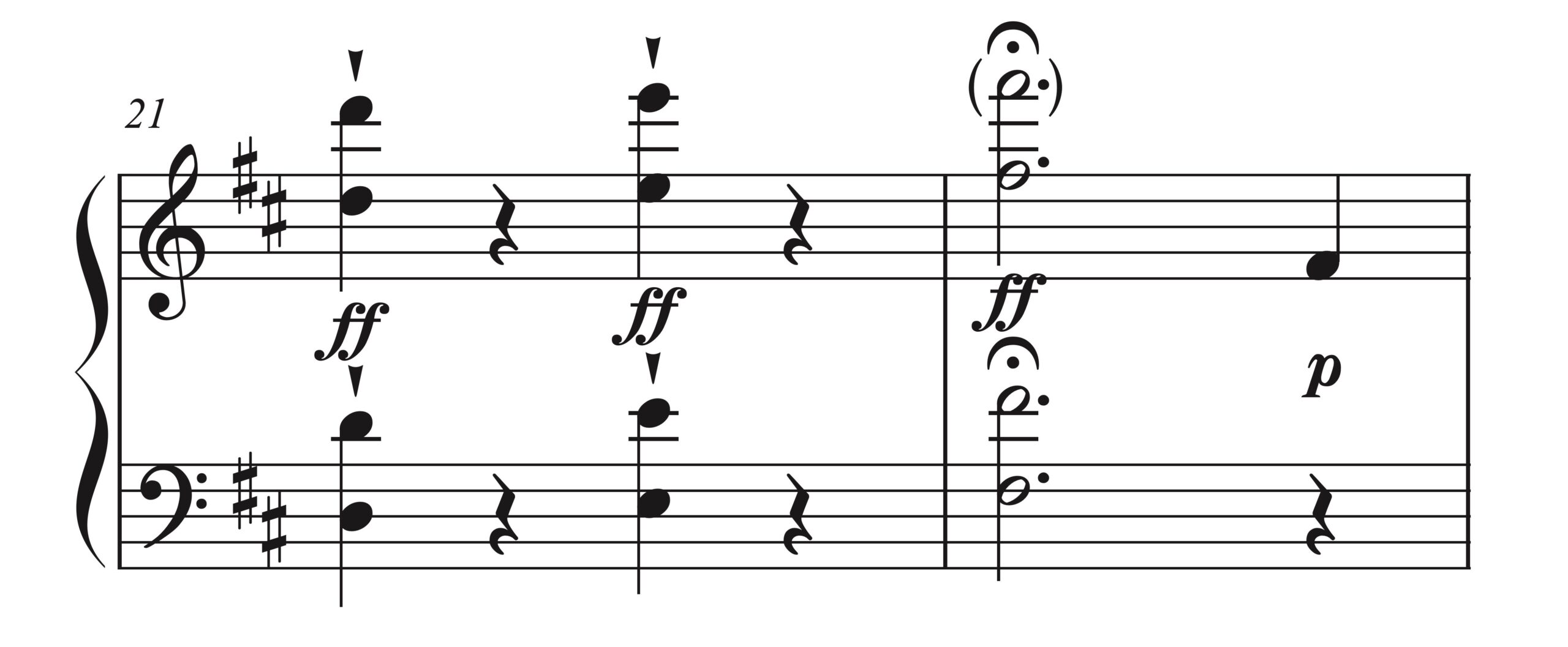

こういった前提を踏まえておくと、なぜ、以下の譜例のように初期の作品の高音部の音にカッコが付けられているのかも理解できます。

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第7番 ニ長調 Op.10-3 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、21-22小節)

詳しい理由は、次の項目で解説します。

・楽器の変化に伴って作品の音域が広がっていったこと

・楽器の変化に伴ってベートーヴェンが指示した装飾音の表現に変化が見られること

こういったことが作風の変化です。

何となく聴いた感じでも分からないことはありませんが、基本的には楽器の歴史を知ったうえで作品がそのようになっていることを確認してはじめて、しっかりと理解することができます。楽器のことを知るのに特別な才能はいりません。そこに時間と熱意を傾ければ理解することができます。

「作風の変化は、ピアノの進化にも目を向ける」ことを前提に学習してみてください。

‣ 3. ベートーヴェンの初期作品に見られるカッコの意味

ベートーヴェンの初期作品を弾いていると、高音部の特定の音にカッコが付けられていて疑問に思ったことはありませんか。例えば、次のような例。

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第7番 ニ長調 Op.10-3 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、21-22小節)

22小節目の高音部Fis音に()が付けられています。これは、「この音が出せるピアノを使っているのであれば、弾いてください」という意味です。

なぜこんな書き方がされたのかを理解するためには、歴史を知らなくてはいけません。ごく簡単に解説します。

「ピアノソナタ 第7番 ニ長調 Op.10-3」が作曲されたのは、1790年代の末と言われています。この頃のヴァルターのピアノには主に2パターンの音域があり、「F1 – f3の5オクターヴ」もしくは、「その長2度上まで」でした。つまり、「F1 – f3の5オクターヴ」では、譜例のFis音には半音届かないのですが、さらに長2度上まで出せるヴァルターのピアノであれば届くのです。

おそらく、この両者のヴァルターのピアノがあることをベートーヴェンは知っていたのでしょう。したがって、「この音が出せるピアノを使っているのであれば、弾いてください」という意味で、高音部Fis音に()が付けられているわけです。

このように昔からの研究で言われ続けています。

ちなみに、譜例のソナタは「Op.10-3」でしたが、作品番号でいう次の作品、「ピアノ三重奏曲 Op.11」のピアノパートにも、「全く同じ高さのFis音」および「その半音上のG音」に()が付けられています。これも同じ理由だと考えていいでしょう。

ベートーヴェンの作品を勉強していて何かつまづいたりしたときには、その作品を作曲したときに彼がどんなピアノを触っていたかを調べてみてください。何か小さなことでも、発見があるはずです。

‣ 4. 当時の楽器にならって音域によるニュアンスの差を表現する

ショパンが使っていたプレイエルのピアノは、音域によって随分音色差があったようです。

「ショパンのピアニスム その演奏美学をさぐる」 著 : 加藤 一郎 / 音楽之友社

という書籍には、以下のように書かれています。

高音域は銀のような輝きをもつ音が熱っぽく鳴り、中音域はアクセントが染みいるように響き、低音域はうなるような力強さをもっていた。

(抜粋終わり)

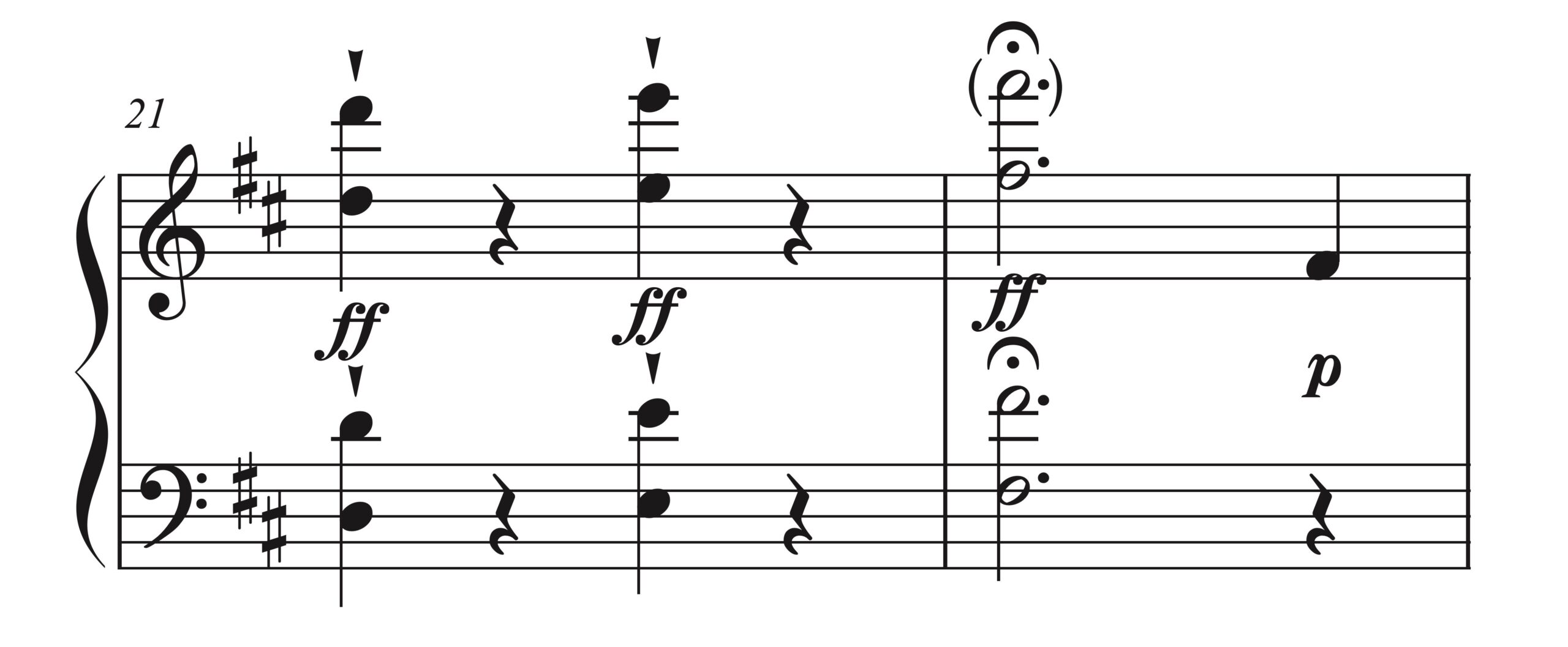

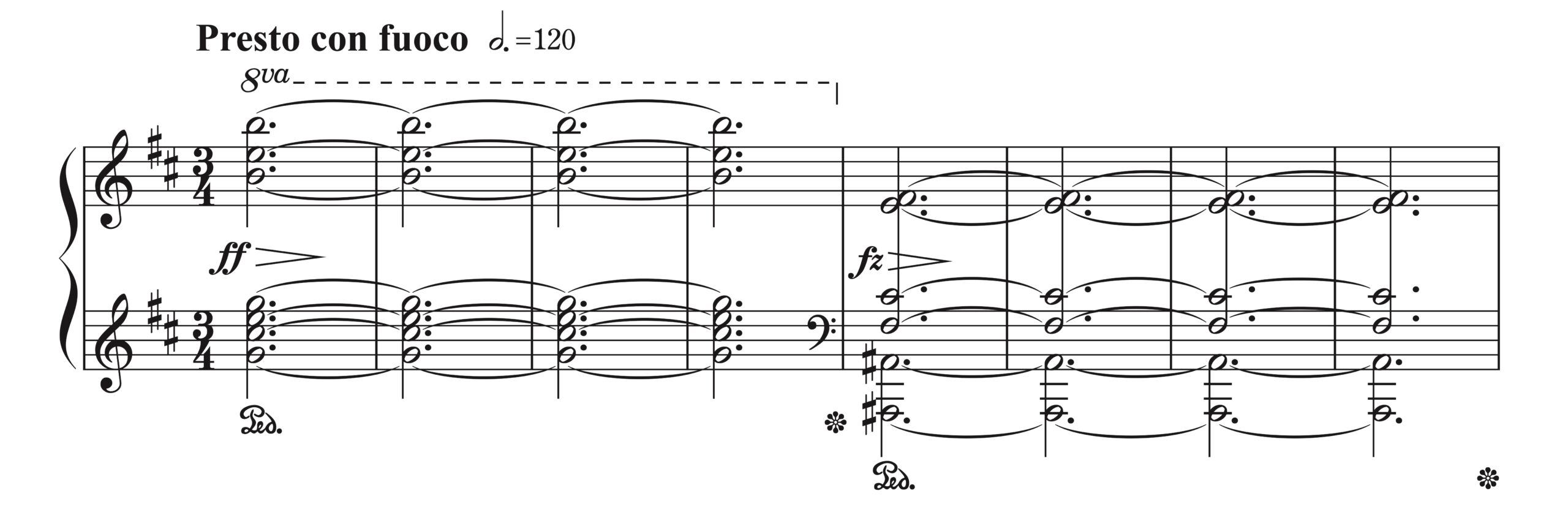

これを踏まえて、以下の譜例を見てください。

ショパン「スケルツォ 第1番ロ短調 Op.20」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

音域が大きく異なるこれらの和音を、現代のピアノではどちらも最大音量で弾いてしまいそうになりますが、上記抜粋にあるような音域による音色差を現代のピアノでも考慮してみようと考えてみましょう。

奏法の一例ですが、以下のようにしてみるのも一案です。

・高い音域のほうの和音は、指を立てた打鍵角度で、打鍵速度は速く、突くように打鍵してみる

・ダンパーペダルも、アタックを強調するようにリズムペダルとして打鍵と同時にバンっと踏む

・一方、低い音域の方の和音は、指を寝せ気味の打鍵角度と速くない打鍵速度にコントロールして、鍵盤のすぐ近くから打鍵し、深いサウンドを作り出す

このようにしてみると、ただ単に大きな音が2回鳴ったような印象とは違った表現を得られます。

当時の楽器の特徴を踏まえると表現を考えるヒントになるので、必要に応じて取り入れてみるのもいいでしょう。

・ショパンのピアニスム その演奏美学をさぐる 著 : 加藤 一郎 / 音楽之友社

‣ 5. 打楽器的な特徴を持つピアノ曲が生まれるまで

ピアノ作品は、あらゆる楽器のソロ作品の中でもその数は非常に多くあります。様々なタイプの作品がありますが、大きな傾向としては、近現代へ近づくにつれて、ピアノを打楽器的に扱った作品が増えてきます。例えば:

・アイヴズ「ピアノソナタ 第2番」

・プロコフィエフ「風刺(サルカズム)」

これらの作品は音の使い方からして明らかに打楽器的な作品。他にもたくさんあります。

芸術音楽の作曲家は常に新しいことを開拓しようとしているので、時代を追うごとに楽器の使い方も模索され、19世紀後半、打楽器的な扱いへとたどり着きました。

特に近現代以降、オーケストラ作品の中に入っているピアノパートも打楽器的に使われる傾向があります。

これは:

・そうしないとオケの中では聴こえにくいから

・ピアノによる打楽器的な音色は、オケの他の楽器が持っていない音色だから

などというのが理由です。

ピアノは1700年頃に生まれたわけですが、なぜ、ピアノが誕生した直後の時代にこの種の作品が存在しないのでしょうか。

理由は簡単で、ピアノが誕生するより前の時代にもこの種の作品が存在しなかったからです。

そんな使い方をしたらクラヴィコードやチェンバロは壊れてしまいますし、音楽史で当時のモラルを見ていても、鋭く突いたり叩いたりする奏法が好まれなかったのは明らかです。

あらゆる作曲家は、永い年月をかけてその新しい楽器のための様々な楽曲を生んでいきます。佳作、失敗作などあらゆるものが生まれて、何百年にも渡ってようやく「その楽器独自の楽曲」が世に増え始めます。したがって、楽器誕生時は、そのときすでに世の中にあるような作品が演奏されたり作られたりするしかないのです。

つまりピアノの場合は、「チェンバロなどで演奏されていた音楽」から始まり、ピアノ独自の奏法を含む作品までたどり着く過程の中で打楽器的な扱いが入ってきたということです。

大きな流れがつかめましたか。

こういったことを把握しておくと、レパートリーを増やしたりコンサートプログラムを組むときなどにも参考材料にできます。各作品の特徴をとらえつつ、様々なタイプの楽曲に挑戦してみましょう。

‣ 6. 楽器の扱いやすさに甘えない

例えば、ヴァイオリンでは練習の度に以下のような準備が必要になります:

① 弓の毛を張る

②「松脂(まつやに)」を塗る

③ 肩当てをはめる

④ 弦4本の調弦をする

これでやっと弾き始められます。

弾き終わった後は:

⑤ 肩当てを外す

⑥ 本体に飛び散った松脂を拭く

⑦ 弓の毛をゆるめる

⑧ すべてを収納する

これでやっと練習が終わります。

もちろん、弦が切れたら自分で張り替えます。

管楽器などでも、「組み立て作業」や「呼気による湿気を拭く作業」などがありますし、リード楽器であれば、自分で削ったりもします。

一方、ピアノではどうでしょうか。

極論、フタをあけたら弾き始められますね。調律・整調・整音こそ必要ですが、それらは専門家の仕事になっていて、原則、自分ではやりません。弦楽器のようにしょっちゅう弦が切れたりすることもありません。

楽器に取り組む学習者の中でもピアノ人口が圧倒的なのは、この扱いやすさにも理由があるでしょう。それ自体、悪いことではないのですが、そこに甘えるからこそ、ピアノ学習者特有の弱みが出てくるのです。

その弱みとは、楽器の構造について全く知らない学習者が圧倒的多数ということ。

ピアノの構造は、弦楽器や管楽器に比べると複雑なのはもちろんです。しかし、それにしても楽器そのものに興味すら持っていない方が多いようで、もったいなく感じてしまうことがあります。「楽器自体のことを知っていないと演奏できない楽器」ではないので、それが注意点でもあると理解しておきましょう。

「自分で調律・整調・整音をしましょう」と言いたいのではありません。とにかく、ピアノという楽器について興味を持って欲しいと思います。そうすれば、ピアノライフがもっと楽しくなりますし、演奏にも活かせますし、調律師さんに相談するときにもスムーズに話ができます。

目標としては:

・調律師さんと、深い話ができるようになる

・調律師さんに、具体的な希望点を伝えられるようになる

この辺りまで知識を深めておきましょう。

こういった学習では、とにかく、文字だけに頼らないことが重要です。図が分かりやすいものを使うべきです。以下の書籍は図が豊富ですし、大切な構造部分の詳説を外していません。

・最新ピアノ講座(1) ピアノとピアノ音楽 / 音楽之友社

► B. タッチと楽器構造との関係

‣ 7. なぜ、ゆっくり打鍵すると音が出ないのか

弱音の演奏では:

・鍵盤が下がったのに音が鳴らなかった

・かすったような音しか鳴らなかった

などといったミスが発生しがちです。

こういったミスを防ぐためには、大きく次の3つがポイントです:

・会場リハで、そのピアノの弱音特性をつかむこと

・指先の細かなコントロールを訓練しておくこと

・音が出ないミスが起きる理由を、楽器の構造から知っておくこと

本項目では、この3つ目について学びましょう。

【かための解説】

まず、かための解説をします。

鍵盤をゆっくりゆっくり下げていく場合、結局、ハンマーが弦に触れることはありません。接触ギリギリのところでハンマーは元の方向へ少し戻ります。

これが意味するのは、「ある一定の段階まで鍵盤を下げたら、もう、指とハンマーは連動していない」ということです。完全に連動しているのであれば、鍵盤を下げ続けているのにハンマーが戻ったりはしません。

つまり、連動して動いている段階である程度のスピードがあれば、連動がなくなってからも「慣性」で動くのでハンマーが弦に届き、音が鳴ります。しかし、ゆっくりゆっくり鍵盤を下げるときというのはスピードがないので、連動がなくなってからの慣性を期待できません。したがって、ハンマーが弦に届かないのです。

「連動がなくなって宙ぶらりんになったハンマーを、どれくらいの慣性で動かすのか」というのを打鍵で調整しています。「打鍵そのもので弦を打っているわけではない」ことに注意してください。

【ざっくりとした解説】

続いて、もっとざっくりとした解説をします。この内容が理解できたら、かための解説へ戻って復習してください。

デコピンをイメージしてみましょう。

中指を親指に引っかけてデコピンする場合、強くデコピンをしようとした時は、中指が親指を離れた瞬間、強い勢いで飛んでいきます。当然、オデコに届きますね。

一方、弱くデコピンしようとしたときは、親指から離れた中指は大して動かないので、オデコに届かない可能性が出てきます。

・おでこが「弦」

・中指が「ハンマー」

・親指と中指が離れる瞬間を「指とハンマーの連動がなくなる瞬間」

このように考えてみてください。

‣ 8.「生のピアノっぽい感触」とは何のことか

「生のピアノっぽい感触」という言葉がよく使われます。

この言葉は使う人物によって様々な意味を持ちますが、感触を感じさせる主な要素は「エスケープメント・ポイントのコリッとしたひと押し」だと考えています。

グランドピアノの鍵盤をゆっくりと下ろしていくと、鍵盤の底(鍵床)へ着く直前1-2mmのところで一度抵抗を感じるところがあり、そこからさらにひと押しすると底へ達します。この一度抵抗を感じるところがエスケープメント・ポイント。そのコリッっというひと押しがあることで、感触が生のピアノっぽくなるわけです。

グランドピアノにおける構造とはいえ、電子ピアノでも、一度抵抗を感じるところを疑似的に作ってくれている楽器もあります。

もちろん、必ずしも抵抗を感じるポイントがないから良くないというわけではなく、その楽器がどこへ向いて製造されているのかということです。かなり高価な電子ピアノでも抵抗がない機種もありますし、かなり安価で手に入るものでも設計されている機種はあります。

‣ 9. ピアノ演奏においてタッチが重要視される理由

ピアノ演奏においては:

・打鍵の速度

・打鍵の角度

・打鍵の強さ

・離鍵の仕方

などをはじめとしたタッチが重要視されます。「タッチに目を向けると表現に幅が出るから」というのが理由ですが、その背景には「ピアノの楽器としての特徴」が根強くあることを理解しておきましょう。

伝統的な鍵盤楽器にはピアノの他に「オルガン」や「チェンバロ」などもありますが、ピアノという楽器の誕生は、当然、オルガンやチェンバロの誕生よりも後のことです。ピアノの誕生にあたって、オルガンやチェンバロにあった便利な機構で取り入れなかったものがあります。

それは、「レジスター」です。

この機構により音色を大きく変えることができるのですが、ピアノではそれを取り入れずに、代わりとして「 “タッチ” で音色などのニュアンスに変化を出す楽器」となったわけです。

オルガンやチェンバロはレジスターこそあるものの、打鍵の強さそのもので音量を変えることはできません。ピアノは鍵盤楽器の先出とは別の路線を行ったことで、その特徴を確立させたのです。

ピアノ演奏においてタッチが重要視される理由、当たり前のことですが、その背景には誕生時からのピアノの特徴が関係していることを今一度理解しましょう。

ピアノ演奏にとって大切な要素はたくさんありながらも、やはり指先の敏感なコントロールは命ということです。

‣ 10. 出てくる音を多彩にするために変えるべき認識

鍵盤へ触った途端に音が出ていると思っている方が、ある程度弾けるようになってきた学習者の中にも意外と多いように感じます。演奏を聴き、また、演奏動作を見ているとすぐに分かります。

ピアノの構造を確認してみて欲しいのですが、鍵盤を下げることでアクションを通じてハンマーが動き、そのハンマーが弦を打つことではじめて音が出るわけです。

つまり、ピアノの鍵盤を下げてハンマーを動かす行為は、野球で言ったら、バットを振る行為。ボールそのものではありません。ボールに相当するのは弦のほうです。だからこそ、鍵盤をどのように下げるのかで出てくる音をコントロールできるのです。

当然だと思う方もいるはずですが、改めて、鍵盤へ触った途端に音が出ているわけではない、鍵盤は野球でいうボールではない、ということを再確認してください。

鍵盤はONとOFFのスイッチではなく、もっと微妙なコントロールにも応えてくれるものです。

‣ 11. プロの音が優れて聴こえるのはなぜなのか

「ピアノは誰が触っても音が出る」

このような言い方は時々耳にします。確かに音そのものは出ますが、出る音のクオリティについては誰でも同じようにとはいきません。

プロの音が優れて聴こえるのはどうしてなのでしょうか。

もちろん、たった一音の質にも差は出ます。しかし、よく考えてみてください。

・ハンマーという部位が弦を打つ

・同じ方向から打つ

・同じ角度から打つ

これらの条件は、誰がどのように音を出しても原則変わりません。どこに差が出るのかといえば、「ハンマーへ与える速度」になります。これは、偶然同じ速度になりさえすれば、プロが打鍵しても子供が割りばしで鍵盤を突いても同じ音が出てくるということです。

では、奇跡を信じれば誰にでも名演奏ができるのかというと、そんなことはあり得ません。なぜかというと、奇跡は2度連続では起きないからです。中には、単音の素晴らしさを聴く作品もありますが、基本的に音楽は、単音や和音が連結されて成立していきます。したがって、一回だけ奇跡が起きてもクオリティの高い演奏にはならないのです。

つまり、プロの演奏は:

・タテの軸(単音もしくは和音)の演奏クオリティ

・ヨコの軸(音のつながり)の演奏クオリティ

これらのどちらも連続的に優れているからこそ、音そのものはもちろん、音楽全体が優れて聴こえるということになります。

・「カツンと打鍵しないで」

・「指の腹を使って押し込んで」

・「音を出したらすぐに力を解放してあげて」

などという指導が飛び交うのは、「バーティカル」つまり「タテの軸」をいかに音楽的に仕上げるかということに観点があります。

そして:

・「大きなフレーズを意識して」

・「タテ割りにならないように」

・「音のつながりを意識して」

などというのは、「ホリゾンタル」つまり「ヨコの軸」に観点があります。

「タテの軸」はとても重要ですが、奇跡を願ってもうまくいかないのは、特に「ヨコの軸」を音楽的に聴かせるときです。両方の視点を忘れずに音楽を考えていくことが、クオリティの高い演奏へ近づけていくためのポイントです。

► 終わりに

楽器の進化、構造、演奏技術の変遷を理解することで、音楽をより深く楽しむことができるでしょう。

関連内容として、以下の記事も参考にしてください。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント