【ピアノ】和音演奏を習得する25の実践的アプローチ

► はじめに

和音を演奏する際に意識すべきポイントは多岐に渡り、困難に感じることがあるはずです。

本記事では、和音演奏をより効果的に行うための実践的アプローチを紹介します。これらのアプローチを実践することで、演奏技術を向上させることができるでしょう。

► A. 和音演奏におけるバランス

‣ 1. 和音の響きの理想的な広がり方

和音の響きは「おにぎり」のカタチが理想。「おにぎり」というのは「三角おにぎり」のことです。

つまり、低音が深く響き、その上に中音域や高音域が乗る響き方。低音がその他を包み込む。

要するにバランスをとらないといけないのです。その中で一番理想的な音響として聴こえるバランスが「三角おにぎり」の音響体。

楽曲によっては、あえて「ボトムレス(無低音)」になるように作られている楽曲もありますが、多くの楽曲ではこの法則が当てはまるでしょう。

‣ 2. 和音演奏では、ハーモニーを確実に耳へ入れる

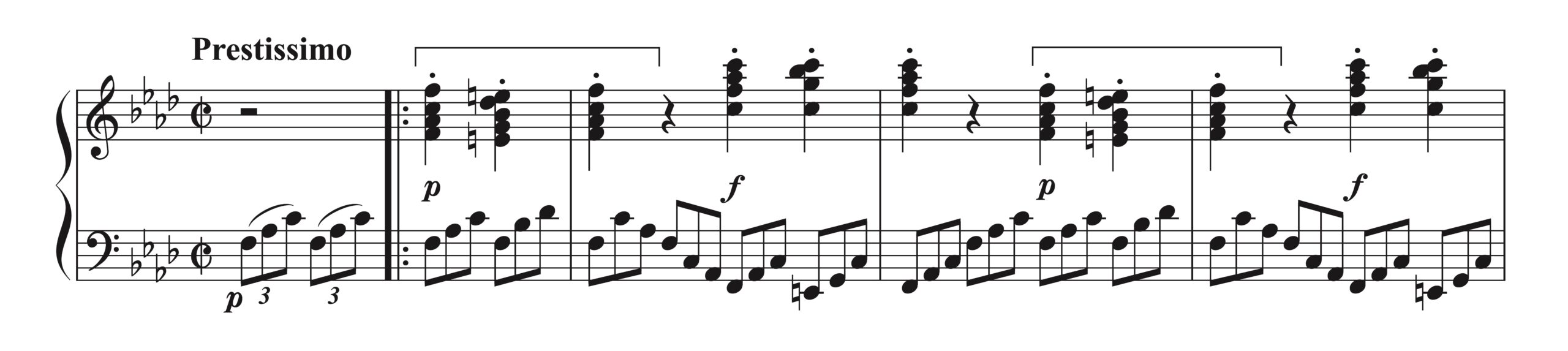

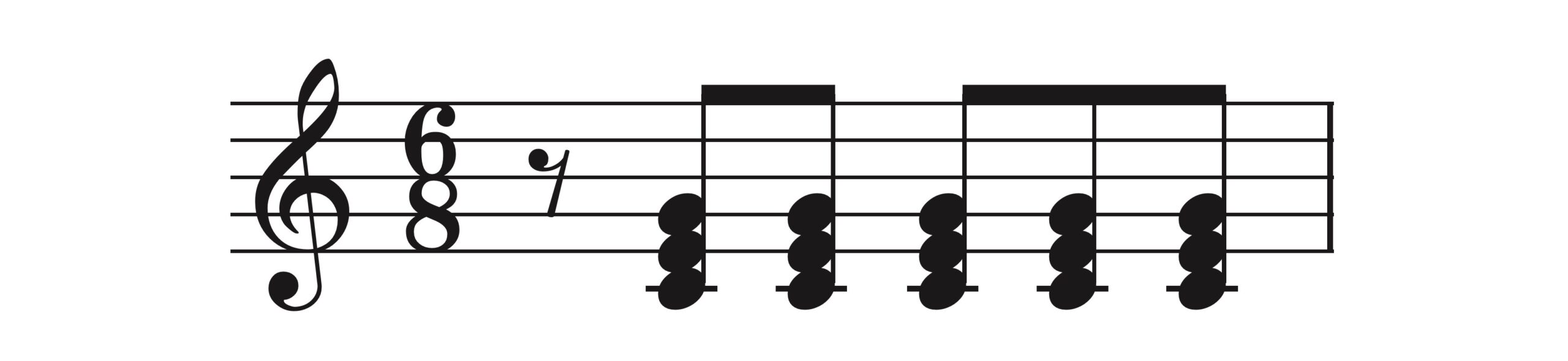

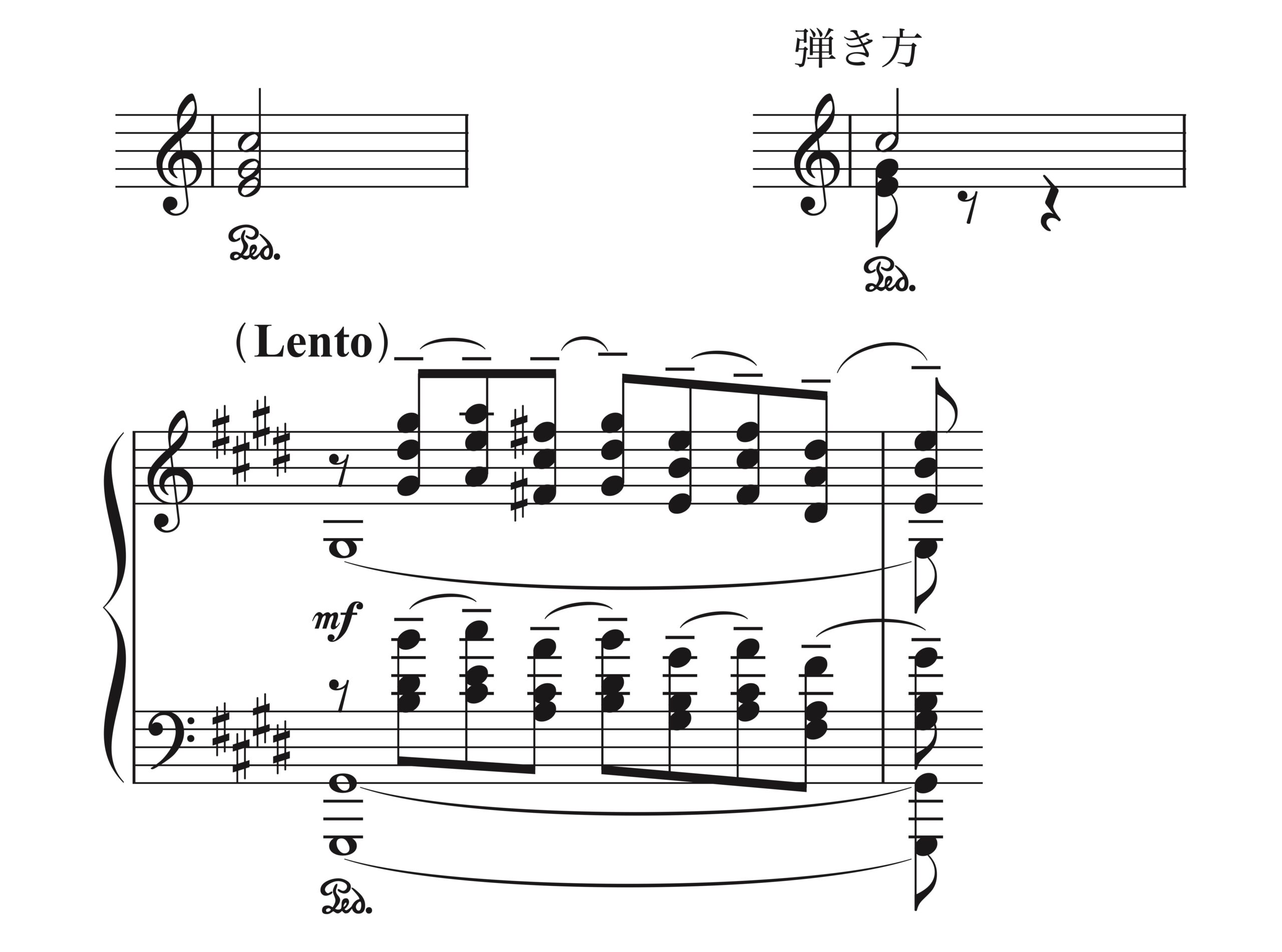

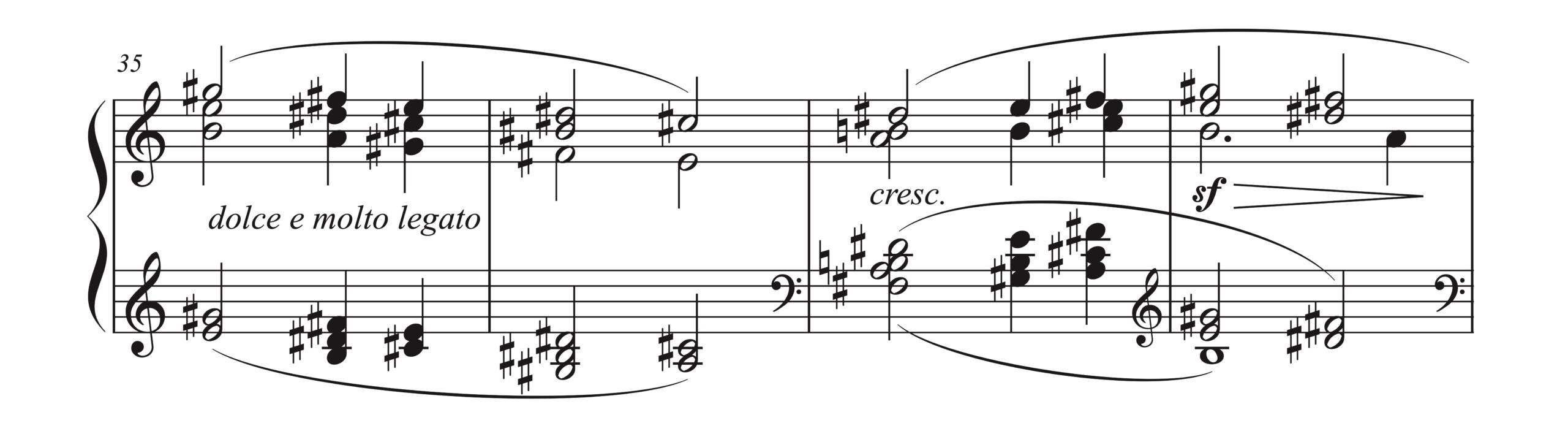

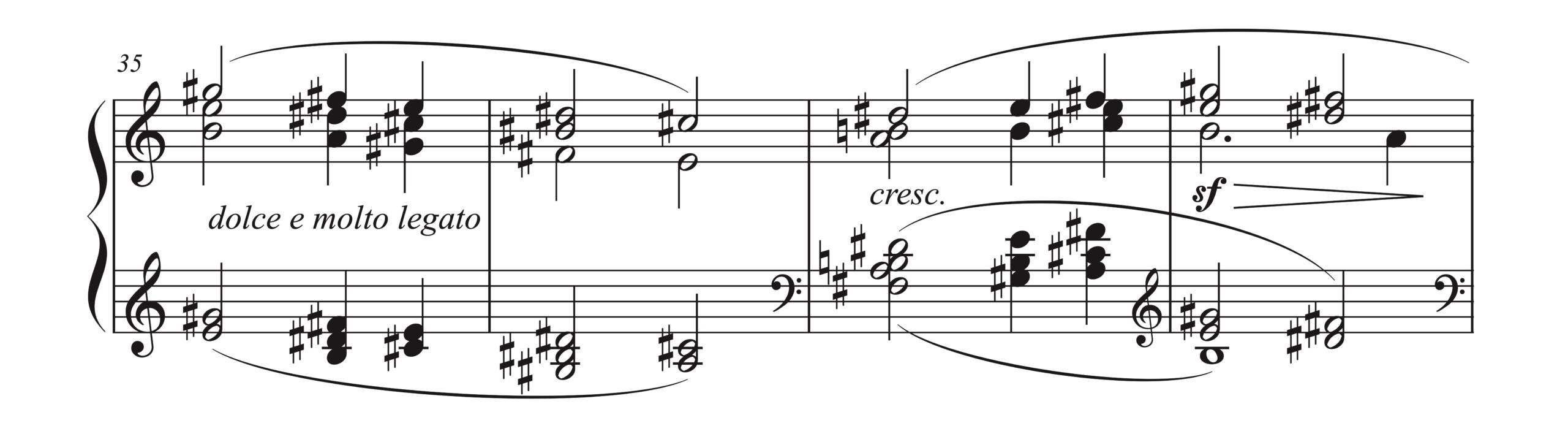

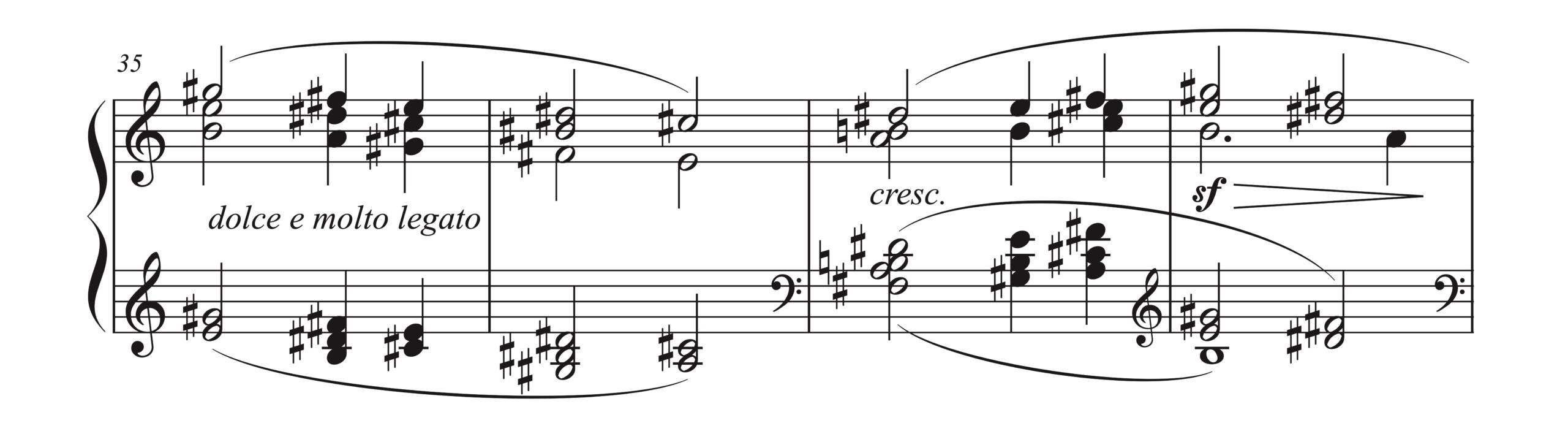

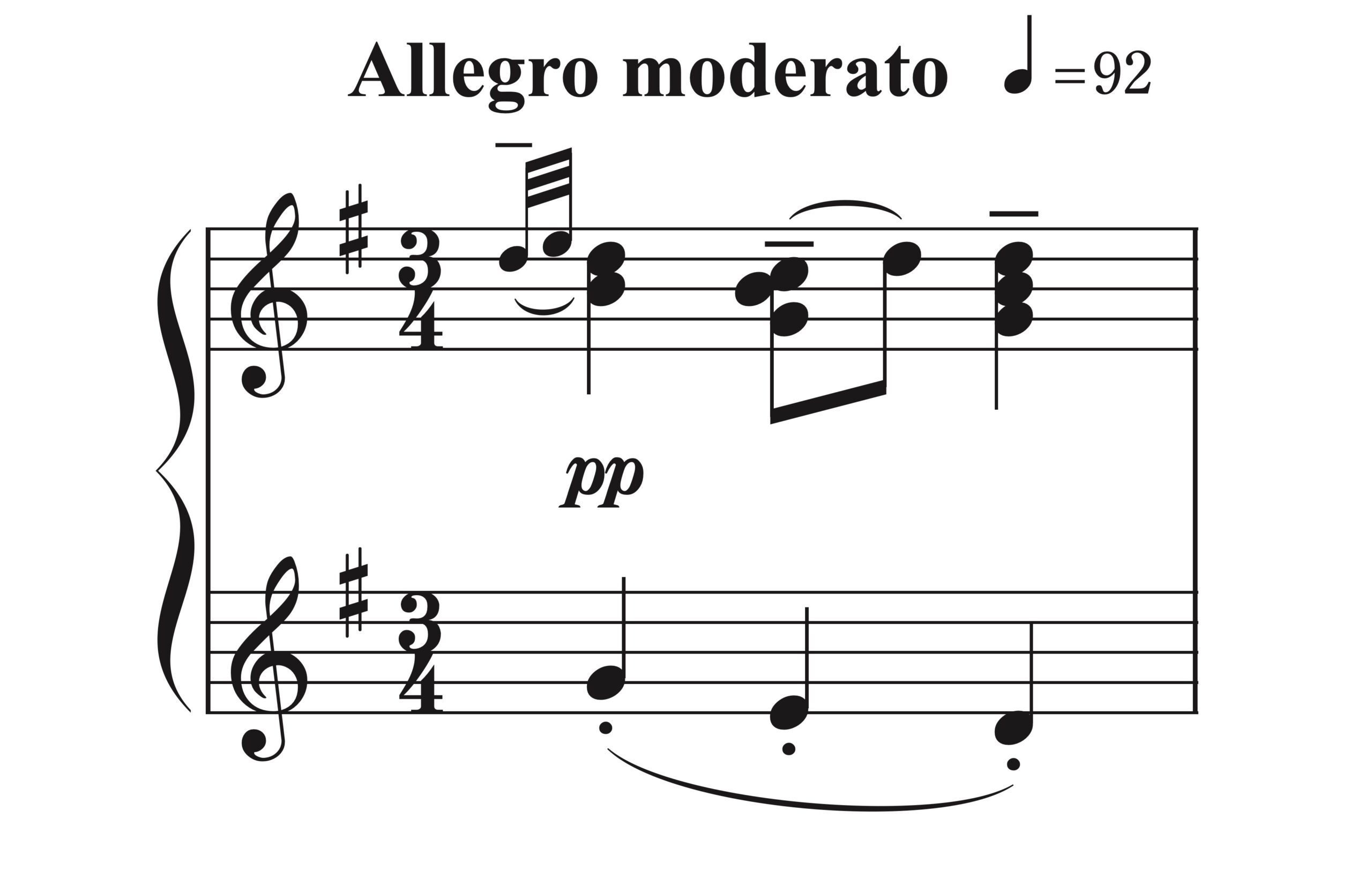

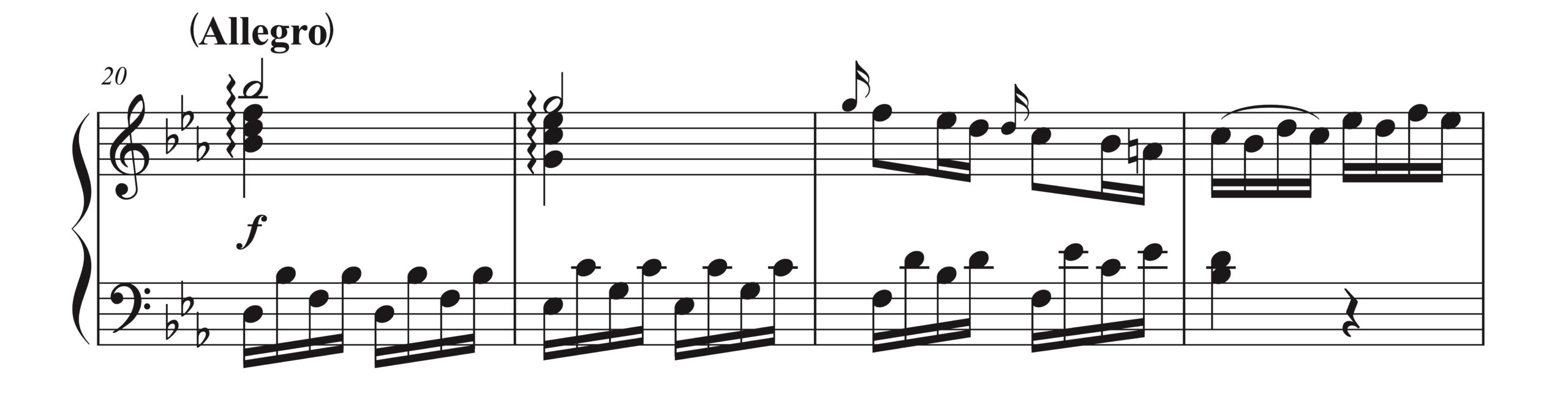

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第1番 ヘ短調 Op.2-1 第4楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

最初に出てくるカギマークで示した右手で奏される和音に注目してください。

・短い音価

・弱奏

・和音にメロディが含まれる

という3点が揃っていると、どうしても:

・音が欠けたり

・メロディ以外の音がほとんど聴こえなかったり

という風になってしまいがちです。

はじめのうちはやや大きめの音量を出してでも、ハーモニーを確実に耳へ入れるようにしましょう。自分に聴こえない音は、基本的に聴衆にも聴こえていません。

もちろん、上記の3点がそろっていない場合でも、和音演奏ではその響きをきちんと作ってあげることが大切です。

► B. 運指、連打、レガート

‣ 3. 完全5度の高速連続跳躍

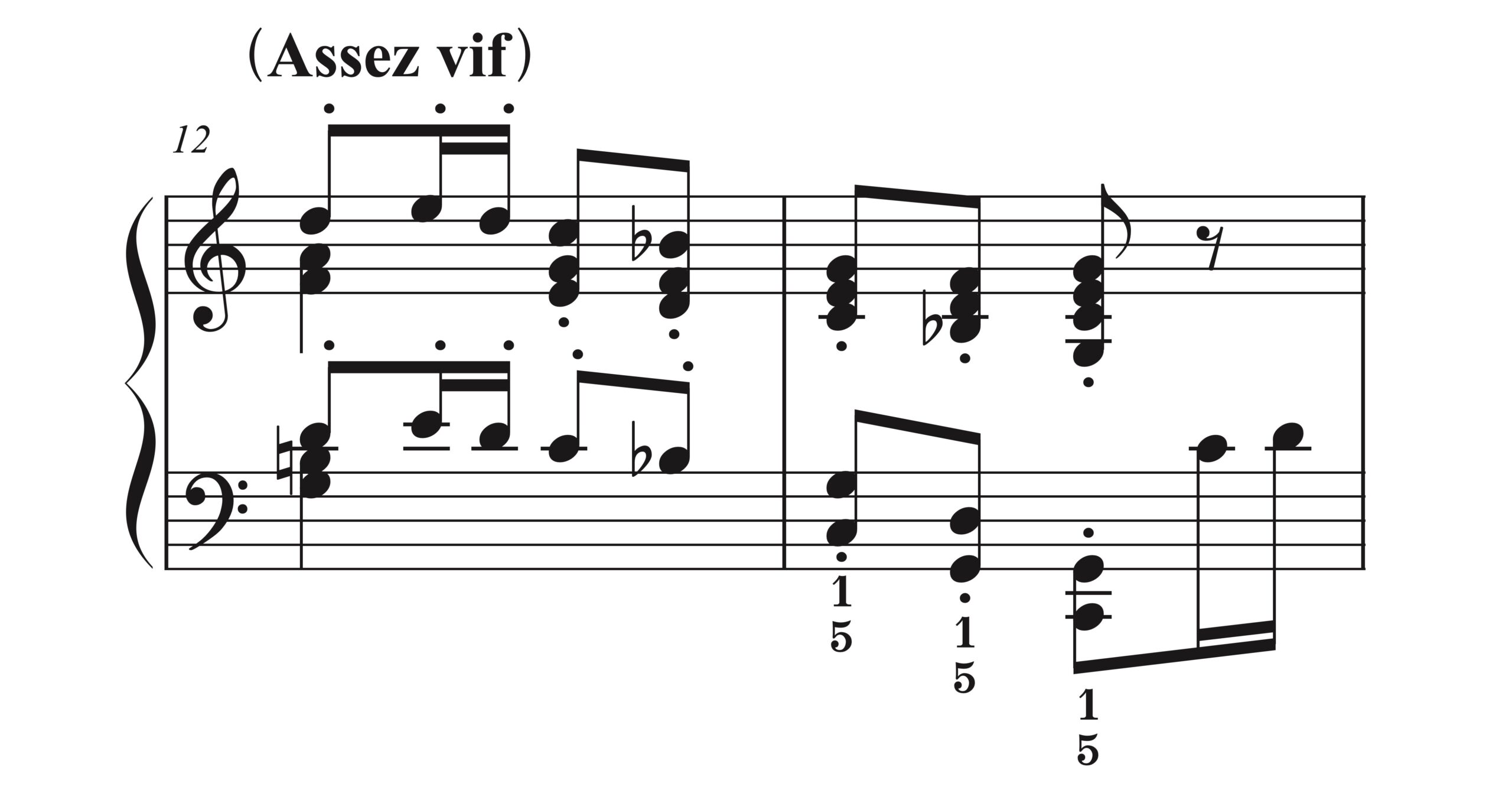

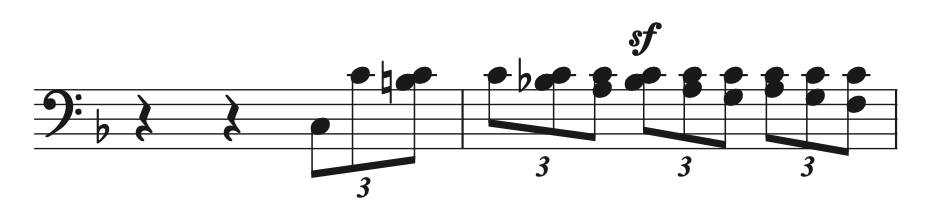

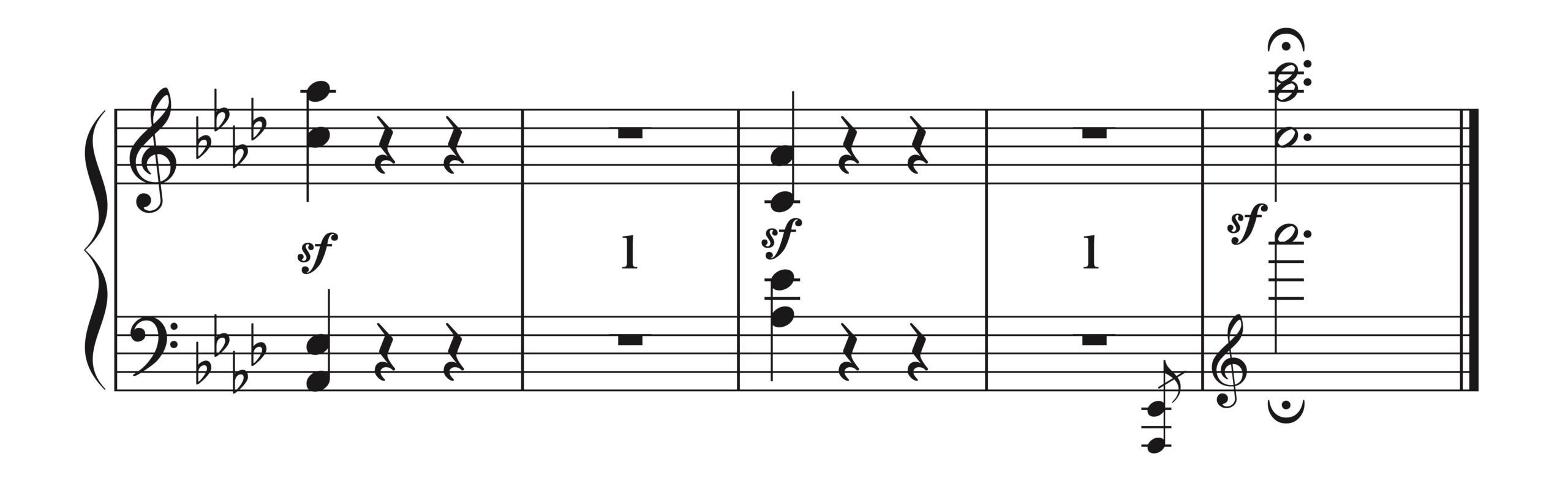

ラヴェル「クープランの墓 より リゴードン」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、12-13小節)

ここでの左手では、跳躍かつ、なかなかの速さ(Assez vif = かなり速く)で完全5度が3回連続します。

こういったときは、手の形を固定したまま移動して弾くのが得策です。具体的には、運指を変えずにすべて1と5の指で弾きましょう。

1と5の指で弾く場合は、5の指で黒鍵、1の指で白鍵を押さえる斜めの押さえ方は安定しにくいので、そのようなときは、2と5の指で弾くなどの別案を取り入れましょう。

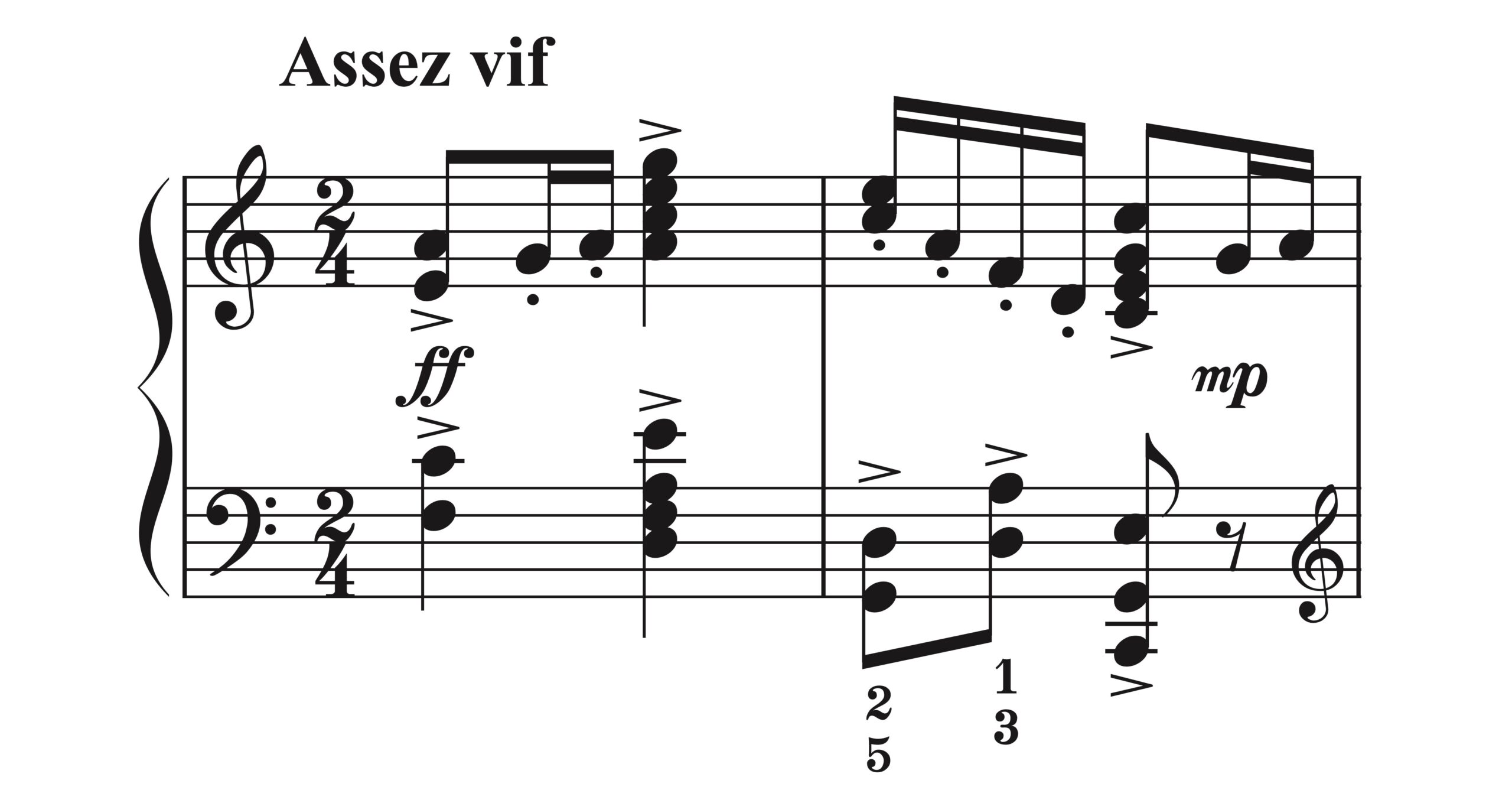

同曲から、もうひとつの例を挙げます。

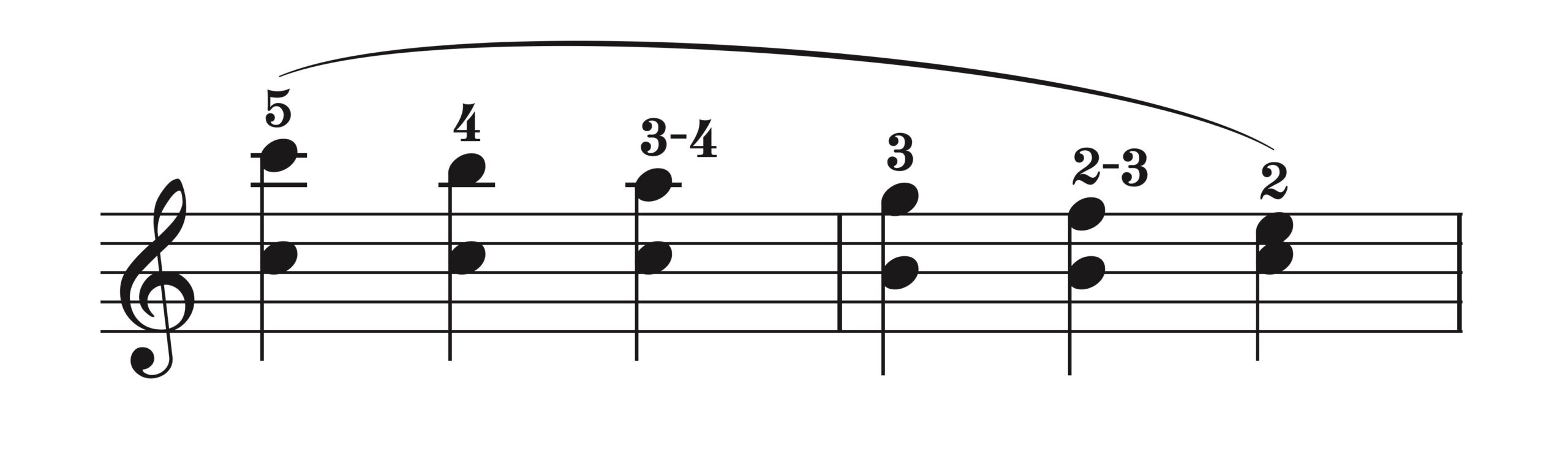

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

ここでの連続では、1と5の指の連続でなくても、譜例に書き込んだ運指で訳なく弾けるはずです。

もう気づいたと思いますが、完全5度の連続跳躍を高速で弾くときに困難になるのは連続で3回以上続くとき。3回目のポジション準備が難しいわけです。

関連的な話をもう一つ取り上げておきましょう。

1と5の指というのは、完全5度をガツンとぶっとい音で鳴らすのに適しています。

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、23-24小節)

譜例の最初の左手に出てくる平らな完全5度和音を見てください。「平らな」というのは「黒鍵のみ」「白鍵のみ」という和音のことを言っていて、譜例では「黒鍵のみ」です。

このような完全5度をガツンとぶっとい音で鳴らすコツは、1と5の指で弾くことです。

5の指は一般的には「弱い指」として扱われますが、1の指とセットで使うときには訳が違います。側面についているこれら2本の指が手をしっかり支えるので、1と4の指、もしくは、2と5の指などで弾く場合よりも、平らな完全5度の上では安定し、非常に力強い打鍵が実現できます。

‣ 4. 運指ではつながらない和音のつなげ方

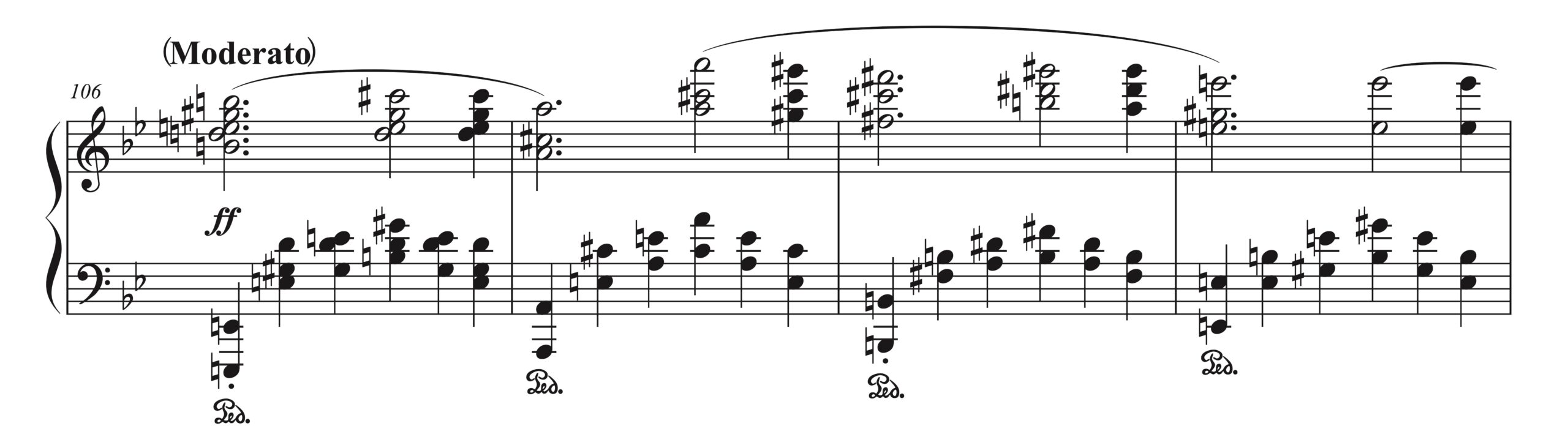

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第4番 変ホ長調 Op.7 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、105-108小節)

ここでの左手の和音は、運指の工夫のみではどうしても音響をつなげることができません。

以下の2点が理由です:

・オクターヴで動いていくから

・同音連打する音(B音)があるから

したがって、以下のパターンの解釈が考えられます:

・左手の和音はいっそのことつなげずに、紙一枚の音響の切れ目をはさむ

・ダンパーペダルを使って、つなぎ目の響きをサポートする

後者の方が、現実的で音楽的でしょう。

つまり、「運指でつながらない和音のつなげ方」とは「ダンパーペダルを使うこと」なのですが、ここで取り上げたいのは:

・どのように使うべきか

・どのように練習するべきか

という部分です。

【どのように使うべきか】

(再掲)

使い方に関してですが、濁ってしまう可能性があるので「和音のつなぎ目で短く踏むだけ」にしてください。

また、ペダルの使用意図が「右手の多少の濁りに目をつぶっても、左手をつなげたいから」というだけのことなので、薄く踏む「ハーフペダル」で十分です。そのほうが、濁りを軽減できます。

踏む位置を決めるポイントは、どの位置から踏み始めるかを決めておくことです。何となく踏むのでは毎回踏む位置が変わってしまうので、練習が積み重なりません。

譜例では「最後の16分音符3つ分(16分音符を3×4でとっている)」で踏むようにしていますが、慣れていない方は頭がこんがらがる可能性もあります。

そこで、「テンポを相当速く弾く」という条件付きで「16分音符6つ分」踏んでもいいでしょう。なぜかというと、細かいパッセージに使用するペダルというのは、テンポが相当速い場合には濁りが気になりにくい傾向があるからです。

【どのように練習するべきか】

(再掲)

練習方法についてですが、とにかく、体内でカウントをとりながら左手とペダルのみでの練習をしてください。

・左手の和音連結が美しくできているか

・どのタイミングでペダルを踏むのか

・半ペダルの踏み込み具合

これらを完全に身体へ入れるつもりで練習しましょう。

‣ 5. 手の交差を使って和音演奏を分担する

まず最初に、手の交差でメロディを弾く、それも、和音としてのカタマリからトップノートを取り出す例を見てみましょう。

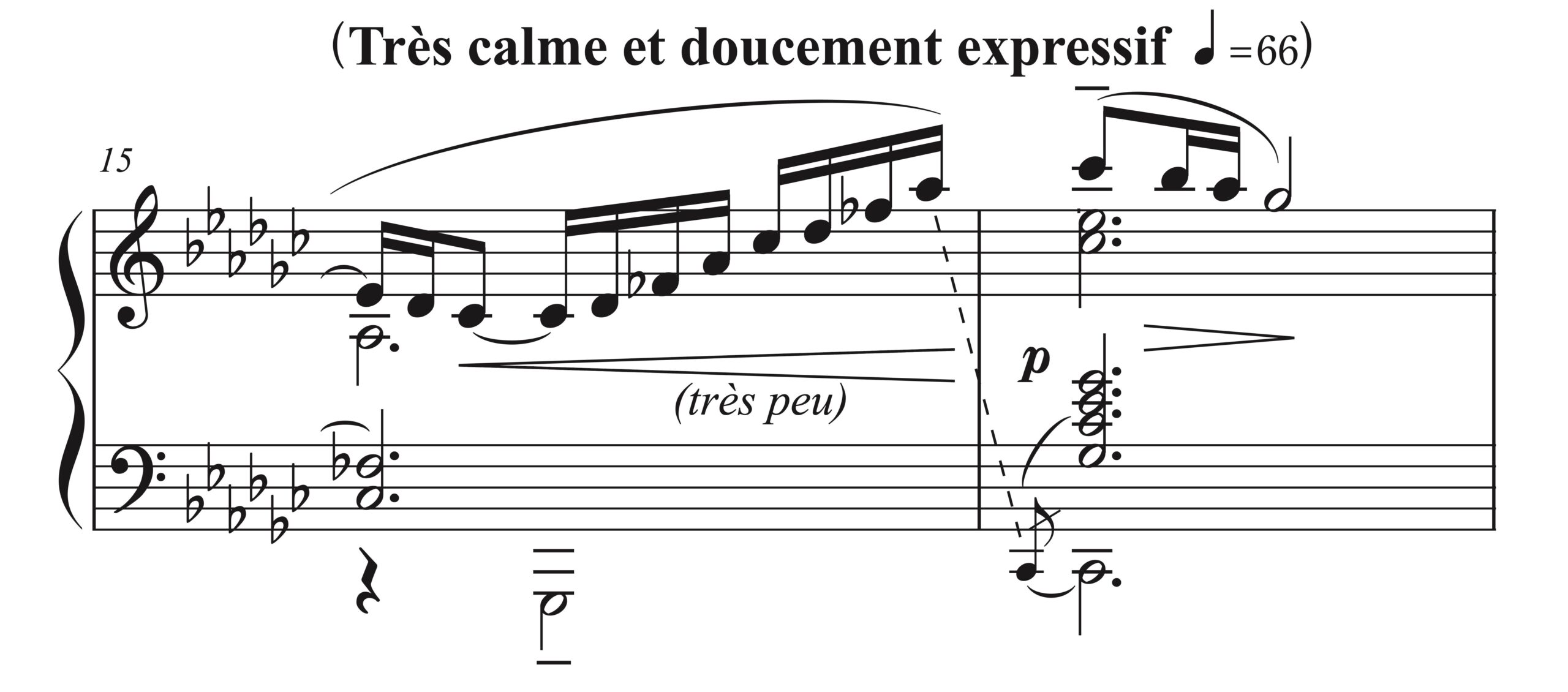

フランク「プレリュード、コラールとフーガ ロ短調 M.21」

譜例(PD作品、Finaleで作成、コラールの11-13小節)

本楽曲の一部は交差の嵐なのですが、このテクニックは時に他の楽曲へも応用できます。

「手の交差」というのは、上記の例のように連続で出てくるとなかなか弾きにくいものです。しかし、一発のみ取り入れる場合は、むしろ難所の難易度を下げることができるケースもあります。

ショパン「24のプレリュード(前奏曲集)第7番 Op.28-7 イ長調」

譜例(PD作品、Finaleで作成、12小節目)

左側の譜例を見てください。

通常の運指の場合は、右手の親指でAis音とCis音の両方を押さえなくてはいけないので、大事な楽曲一番のクライマックスであるにも関わらず、結構、失敗が起きやすい箇所になります。

それを手の交差で解決した例は、右の譜例。メロディ音を交差した手で弾くことにより、格段に弾きやすくなっています。

アルペッジョにしてしまうという変更はありますが、この交差による変更はかねてから多くのピアニストが取り入れており、決して珍しいものではありません。それに、きちんとクライマックスを作りさえすれば音楽的にも問題になるような変更ではありません。

場合によっては、検討してみてもいいでしょう。

‣ 6. 和音同音連打の均一性と音質コントロール

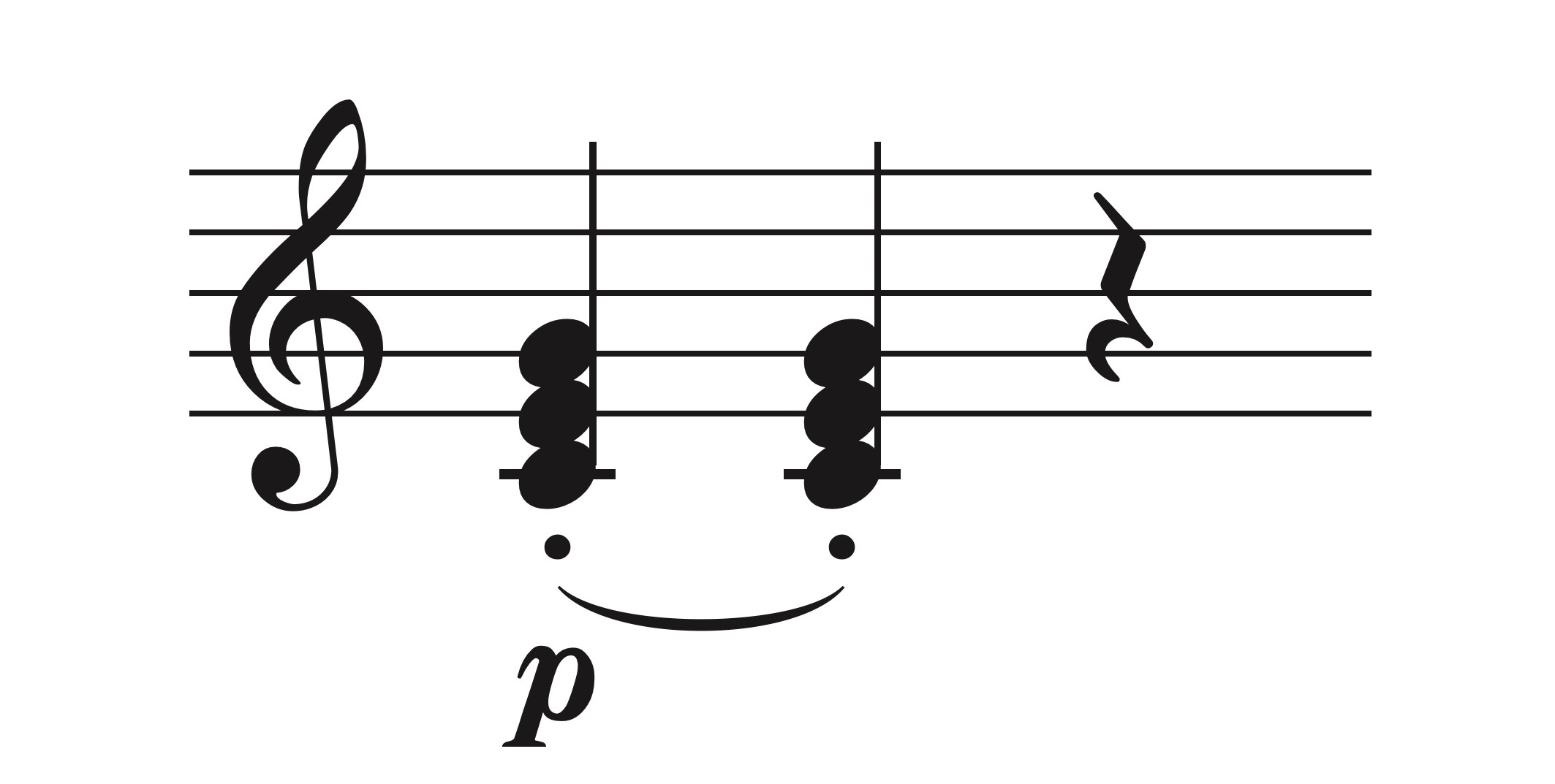

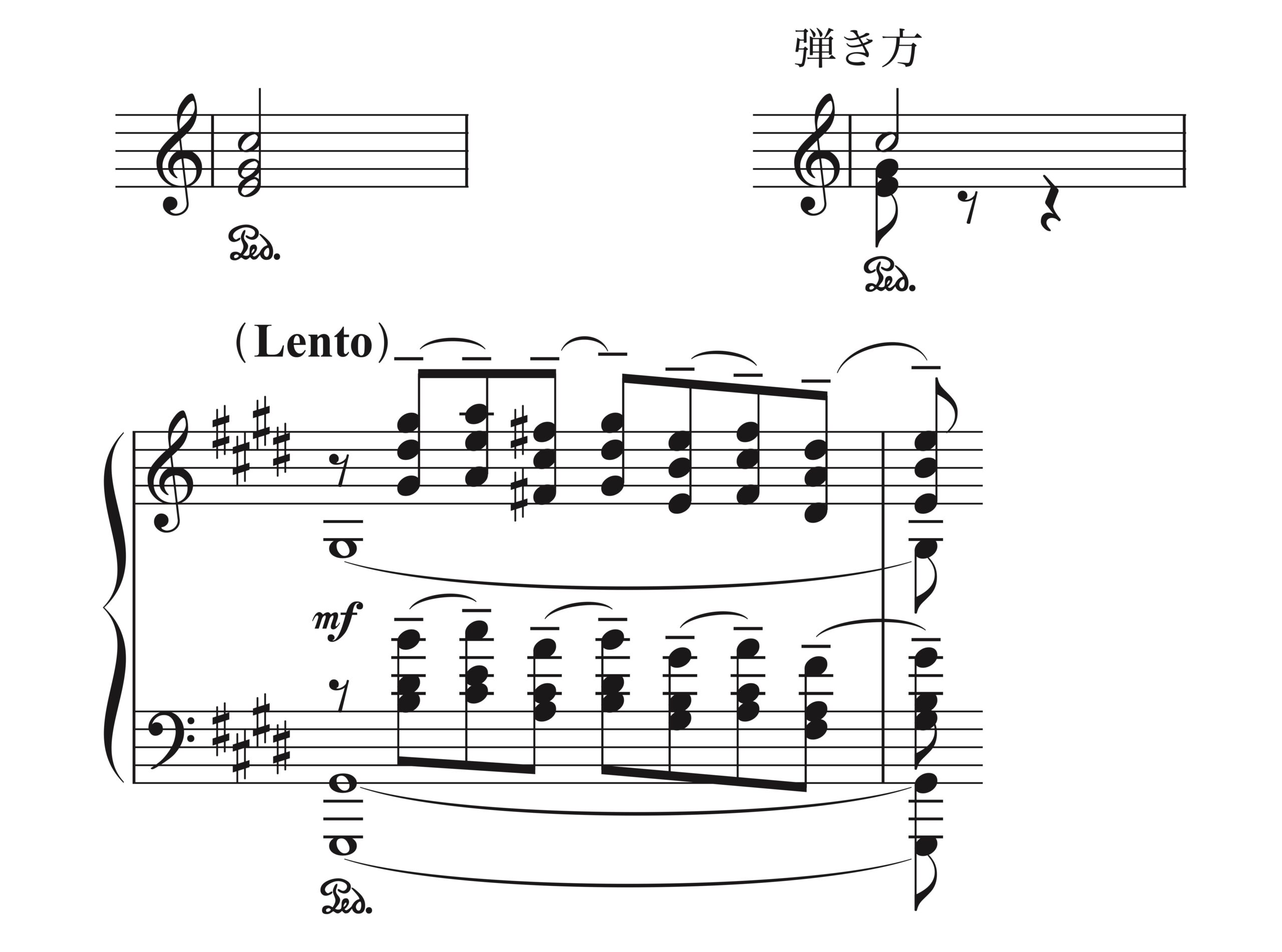

譜例(Finaleで作成)

譜例のように、伴奏型として「和音の同音連打」が出てくることは多くあります。こういった音型は簡単そうに見えますが、ニュアンスは難しい印象です。

特に mp 以下のダイナミクスの場合は打鍵のタイミングが揃わず、「パララ」とアルペッジョがついたように発音タイミングがずれてしまうことがあるでしょう。

改善策としては、一度鍵盤を底まで打鍵したらステイして、そのときの手の感触と形を覚えておくという方法がおすすめです。

この際のポイントは、底まで打鍵しステイしたら、力を捨ててみることです。力が抜けているときのほうが鍵盤の情報を得やすくなるのが、脱力をする利点です。

‣ 7. つぶやくような伴奏型を音楽的に

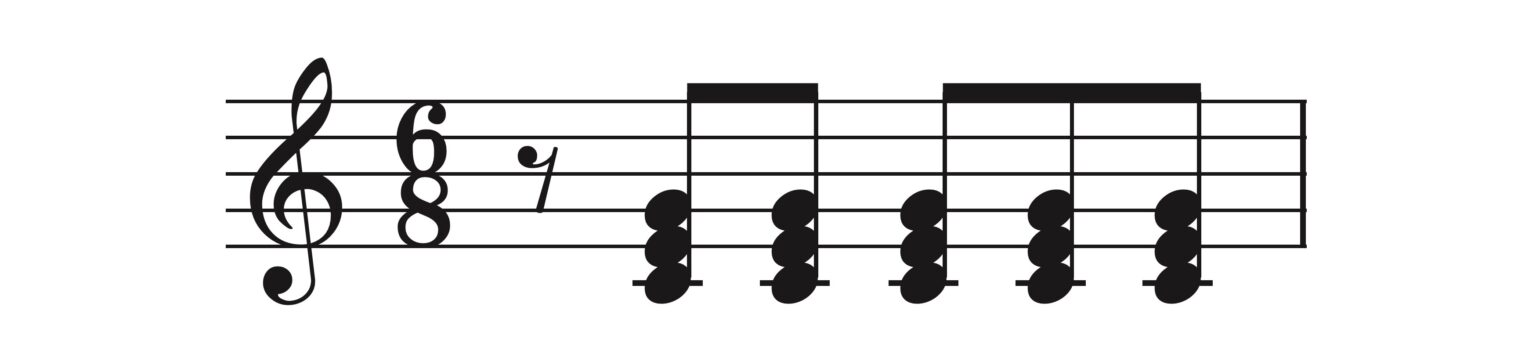

譜例(Finaleで作成)

このような「つぶやくような伴奏型」を一度は目にしたことがあるはずです。

音楽的な面での注意点は2点です:

・2つ並んだ4分音符の「後ろの音」が大きくなってしまわないこと

・特にノンペダルの場合は、余韻を残すように丁寧にリリースすること

譜例(Finaleで作成)

このような和音連打による伴奏型を、「弱奏」で「ダンパーペダルを用いながら」演奏する楽曲は多くあります。例えば、ショパン「プレリュード(前奏曲)第4番 ホ短調 Op.28-4」などでは、ほぼ全編を通してこの伴奏型で構成されています。

譜例を見ると分かるように、和音の同音連打というのは、持続音の役割を持っています。したがって、「弱奏」で出てくるときには一つ一つの刻みがはっきりと見えてしまうよりは、和音の連なり全体で「伸ばされている音」のイメージを持って演奏すると、雰囲気に合ったニュアンスを表現できます。

テクニック的には、決して縦にカツカツとは弾かず、「鍵盤に指をつけておいて、押し込むように打鍵」すると音楽が縦割りになるのを軽減できます。

これさえ意識できれば、後はフレーズを横に引っ張っていくイメージを持って演奏していくだけで美しい持続となるでしょう。

‣ 8. 多声音楽における同音連打を含む和音の統合的演奏

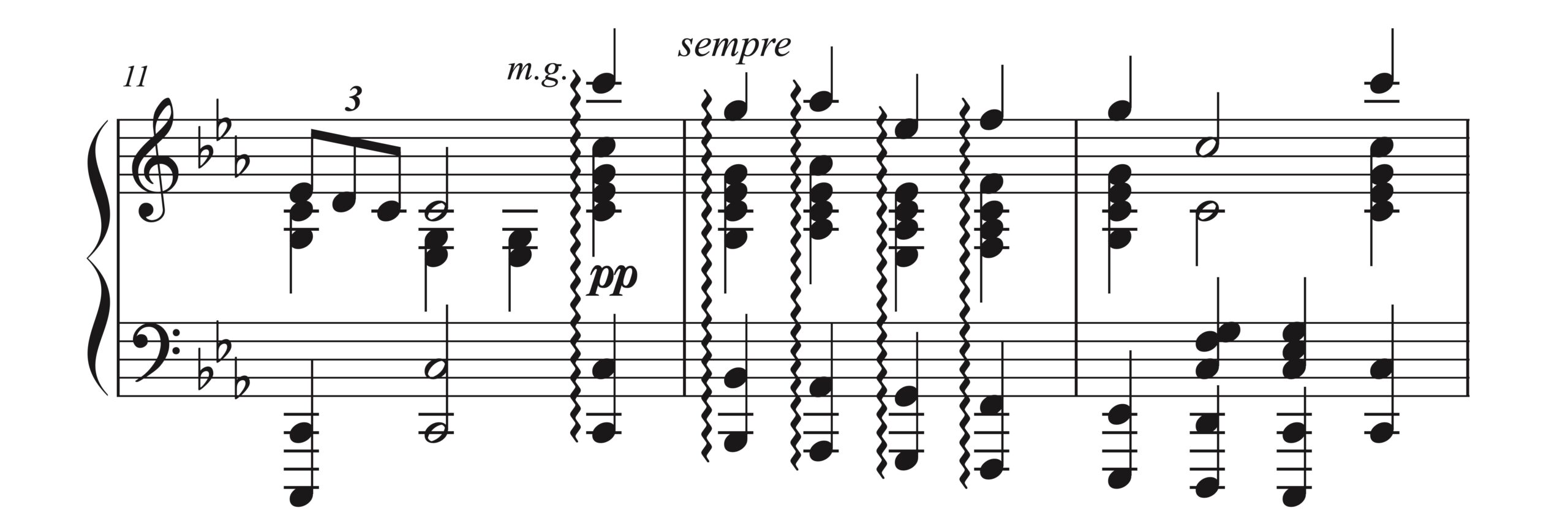

ショパン「ノクターン(夜想曲)第8番 変ニ長調 Op.27-2」

譜例(PD作品、Finaleで作成、15小節目)

譜例後半のように、和音連打でトップノートが同音連打になっている書法があります。こういった場面における同音連打というのは、言ってみれば「持続音」。本来であれば長い音価で伸ばしていてもいいのですが、減衰楽器であるピアノという楽器の特徴も踏まえて、同音連打で持続させているというわけです。

少なくともこの譜例の箇所では、同音連打の方の声部は主役ではなく、必要以上に際立たせるべきではありません(楔形アクセントがついているところまではトップノートが主役です)。

練習のポイント:

「意識を動く声部の方へ傾けて歌っていき、その中で、同音連打の方の音にも触れる」イメージで重要な声部を意識すると、音楽的なサウンドが得られるでしょう。

以下のような練習も行ってください。

譜例(Finaleで作成)

必ず、原曲を実際に演奏するときの運指を使って練習しましょう。

同音連打の声部を伸ばしたままにしておくのは、手の広げ方を変えてしまっては声部別練習の意味がないので、原曲を実際に演奏するときの手の開き具合を保ったまま動く声部を練習するためです。

‣ 9.「和音のレガート」を攻略する

【「和音のレガート」を実現する演奏法】

和音の連続に対してスラーがかかっていることはよくあります。メロディに対してであったり、伴奏に対しての場合もあります。

譜例は、右手で演奏するメロディラインに対して和音のレガートが要求されている例です。

譜例(Finaleで作成)

「和音のレガート」を実現する演奏法として重要なのは、以下の3点です:

・指でレガートにできるラインはしっかりとつなげる(特に、大事なメロディラインなど)

・その他のラインはテヌートで長めに音を保持する

・ダンパーペダルに頼り過ぎない

ピアノという楽器は、同音連打が苦手な楽器です。譜例の親指で演奏するような同音連打は一度指を上げないと再打鍵できません。したがって、切れてもいいのですが、その切れ方をなるべく少なくする必要があります。そのうえで大事なラインは指でレガートにしてペダルでも補佐すれば、レガートに肉薄できます。

【「和音のレガート」の練習方法】

(再掲)

上の音と下の音に分けてそれぞれ練習してみましょう。上下それぞれのラインのニュアンスをしっかりと身体に入れてください。

和音演奏するときに使う「実際の指遣い」で練習することが重要です。そうでないと、分解して練習する意味がありません。

‣ 10. 声部分けされていない和音につけられたスラーの考え方

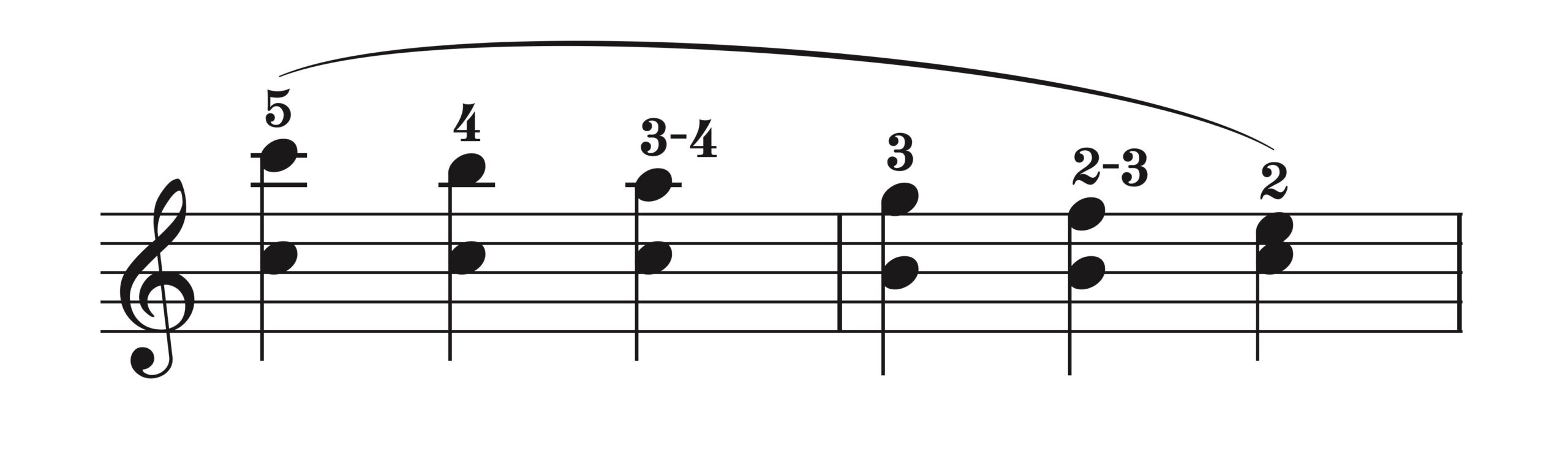

モーツァルト「ピアノソナタ 変ロ長調 K.333 第2楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、19-20小節)

カギマークで示した部分を見てください。

この19小節目に出てくるスラーをダンパーペダルでつなげるのは、やめておくべきでしょう。なぜかというと、バスの同音連打Es音もその部分だけつながってしまって不自然だからです。

記譜上は声部分けされていないだけで、ここはどう考えても左手で演奏するパートのみでも2声になっているので、それぞれの声部を独立して扱わなければいけません。スラーが同音連打のバスにもかかっていると考えるのは無理があります。

すべての同音連打バスをペダルで繋げてしまうのはどうかというと、そうしてしまっては左手上声部のスラーの意味が薄れてしまいますし、そもそもメロディが非和声音も使って細かく動いているので濁ってしまい、現実的ではありません。

一方、20小節目の左手パートに出てくるスラーに関しては、バスも一緒に別の音へ動いているので、バスにもかかっていると解釈することができなくはありません。

この譜例の部分のように、「声部分けされていないけれども、明らかに多声として扱われるべき和音」が出てきたときには、スラーが一つの声部にかかるのか、それとも、他の声部にもかかるのかを場面をよく踏まえたうえで判断するようにしましょう。

► C. ダイナミクス、フレーズ、装飾音

‣ 11. 分散せずに、和音の中から特定の音を浮き立たせる方法

「レシェティツキー・ピアノ奏法の原理」 著 : マルウィーヌ・ブレー 訳 : 北野健次 / 音楽之友社

という書籍の中に、以下のような解説があります。

(以下、抜粋)

ラフマニノフ「幻想的小品集 前奏曲 鐘 Op.3-2 嬰ハ短調」

譜例(PD作品、Finaleで作成、7-8小節)

和音では、主題は通例、最高音部にあるものである。

和音がアルペッジョに分散されてはならない場合にそれを浮き出させるには、主題を受け持つ指を他の指より長くおさえておく。

(中略)

もし、その和音にペダルが使えるならば、主題を受け持つ以外の指は全部、和音を打ったあとですぐに離す。

(抜粋終わり)

この内容について補足します。

なぜこのようにすることが主題を際立たせることになるのかというと、簡潔に言えば、声部ごとの音色が変わることで聴き取りやすくなるからです。

(譜例再掲)

ではなぜ、声部ごとの音色が変わるのでしょうか。

譜例のように、ある声部は伸ばして別の声部は切って弾く場合、無意識に何をやっているのかというと、大抵、切る声部のほうが打鍵速度を速くしているのです。そうしないと切って弾きにくいからです。すべてを同じように打鍵してから切る声部の指だけを上げているわけではなく、打鍵する前の段階で差はついていることに着目してください。

つまり、声部ごとの音色が変わる理由は、声部ごとの打鍵速度が異なるからです。

打鍵をすると、ハンマーが動いて弦を打つことで音が出ます。このときにポイントとなるのは、「ハンマーが弦に接している時間が短いほどきらびやかな音になり、長いほど柔らかい音になる」ということ。

打鍵速度が速いと、ハンマーが弦にあたるスピードも速くなります。「力が強くなる」ではなく、「スピードが速くなる」という部分に注意してください。ある程度の反発があるので、当然、ハンマーが弦に接している時間も短くなるため、きらびやかな音になります。

一方、打鍵速度が遅いとハンマーが弦にあたるスピードも遅くなります。「力が弱くなる」ではなく、「スピードが遅くなる」という部分に注意してください。反発が弱いので、当然、ハンマーが弦に接している時間も長くなるため、柔らかい音になります。

アクションの構造上、鍵盤を下ろしたままにしている状態でもハンマーは弦から離れます。したがって、ハンマーが弦に接している時間に関しては「長くなる」「短くなる」と言っても時間的に言えばわずかなもの。しかし、そのわずかの違いが、ピアノの音色へ与える影響としては「わずかではないもの」なのです。それを、打鍵速度でコントロールできるということです。

・レシェティツキー・ピアノ奏法の原理 著 : マルウィーヌ・ブレー 訳 : 北野健次 / 音楽之友社

‣ 12.「2声的な和音」の演奏ポイント

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第22番 ヘ長調 Op.54 第1楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、29-30小節)

ここからの左手は、「同音連打される声部」と「順次進行で動く声部」に分かれます。「2声的な和音」になっています。

ではなぜ、2声に声部分けされていないのかというと、単純に「見にくくなるから」です。

明らかに2声がリズム的にも独立して動いている場合には、上向きと下向きで声部分けしたほうが見やすいのは言うまでもありません。しかし、この譜例のように片方の声部がステイしていてリズムも同じ場合などは、無闇に声部分けされていると、ただ煩雑になり見にくくなってしまいます。

多くの楽譜というのは「利便性」も考慮されて書かれているのです。

こういった「片方の声部がステイしている2声的な和音」の演奏ポイントは、「“同音連打される声部”をやや控えめに演奏し、”動く声部”のほうが多めに聴こえるバランスを探る」ということ。

こういった箇所ですべてを同じバランスで演奏すると、ただの「音のカタマリ」になってしまいます。それでは「2声的」には聴こえてきません。

テクニック的には、「際立たせたい音を意識すると共に、手をわずかにその音の方向へ傾けて打鍵する」とうまくいくでしょう。

‣ 13. 和音の好バランスと迫力の共存方法

演奏の良し悪しが見えてしまいやすいところの代表格が、f の際の和音のバランスです。

よくありがちなのが、以下3点です:

・f の和音で、音が散らばってしまっている

・f の和音で、メロディ部分が聴こえてこない

・f の和音で、響きのバランスが良くない

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第27番 Op.90 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、24-29小節)

pp の世界から、28小節目にsubitoで f になります。ここの f における和音のバランスが問題。

8音も同時発音する和音なので、何も考えずに打鍵するとただの音のカタマリになりメロディが埋もれてしまいます。だからと言って、右手の小指を意識して他を加減すると迫力がなくなってしまいます。

では、和音のバランスと迫力を共存させるには、どうすればいいのでしょうか。

解決策はシンプルです。

右手全体をはっきり弾いてください。左手はやや加減し、右手ははっきりと弾く。そうすると問題は解決されます。

あわせて意識したいのは、こういった f の和音では、鍵盤のすぐ近くから、つかみとるように打鍵すること。高くから叩くように打鍵すると、音が散らばってしまいます。

楽譜通り音が拾えるようになった後が勝負です:

・聴こえて欲しい音がきちんと聴こえてくる

・音が散らばらずに美しい

・迫力も伝わってくる

この3つの柱が立っている f の和音を目指しましょう。

‣ 14. 両手で交互に和音やオクターヴを弾く奏法の演奏ポイント

譜例(Finaleで作成)

テクニカルな作品では、このような両手で交互にオクターヴや和音を弾く奏法が散見されます。しかも、急速なパッセージとして。

演奏ポイントはいくつかあります。まずは:

・リズムが寄ってしまわないように気をつける

・左右の手で音量差をつくらないように気をつける

・テンポが変わってしまいがちなので気をつける

この3点が重要です。

もう一つ意識すべきなのが、親指で弾く音同士のバランスについて。

特に、この譜例のように両手の音域が近い場合は、親指の音同士でラインを作っているので、そのラインをよく聴きながらバランスをとっていく必要があります。打鍵をする際に手の重心が親指にあるイメージを持つとテクニックが安定します。

‣ 15. 和音・オクターブ奏法におけるフレーズ維持①

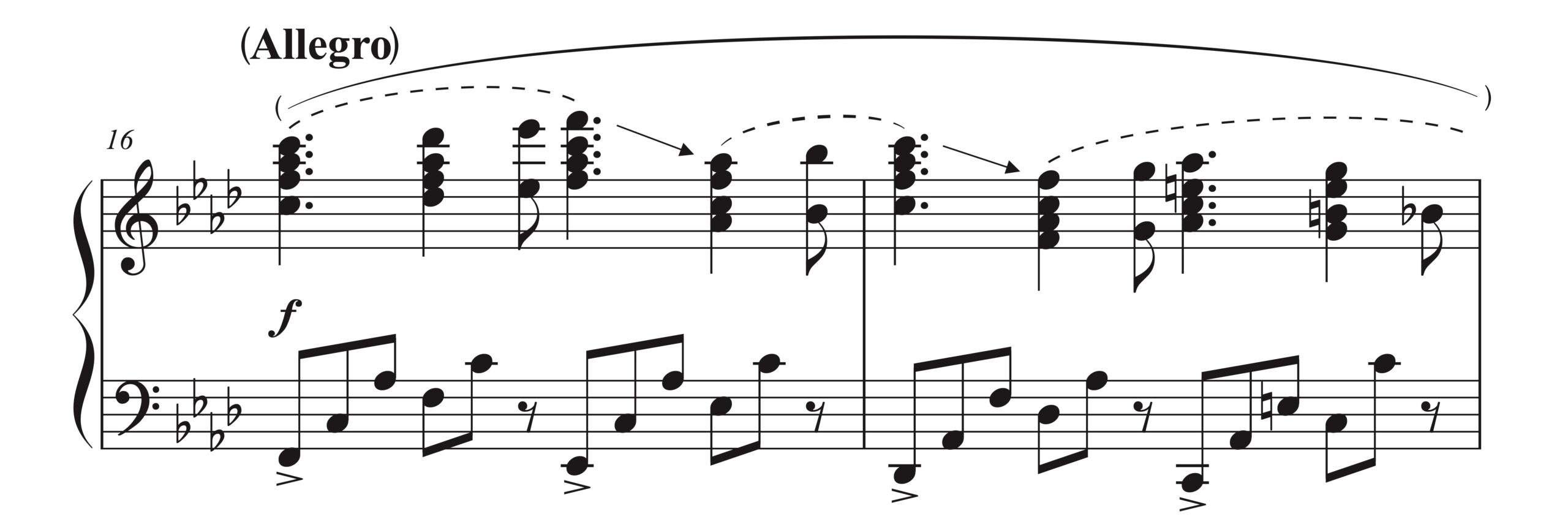

プロコフィエフ「ピアノソナタ 第1番 ヘ短調 Op.1」

譜例(PD作品、Finaleで作成、16-17小節)

16小節目からは、右手で演奏するメロディを含む和音が重厚になります。

このような和音演奏になった途端に、フレーズ感がなくなって音楽が縦割りになってしまうケースは多く見受けられます。

プロコフィエフはフレーズを示す書き込みはしていませんが、こういったところはカッコ付きスラーで補足したように大きなフレーズ感をもって演奏してください。点線スラーで補足したような細かなフレーズも見えますが、大きく「場面ごとの処理」を心がけたほうが音楽が流れるでしょう。

フレーズを細切れにしないポイントは、矢印で示したように、小フレーズの終わりの和音から次の和音へのつながりを意識することです。小フレーズの終わりの和音を鳴らした途端に安心してはいけません。

‣ 16. 和音・オクターブ奏法におけるフレーズ維持②

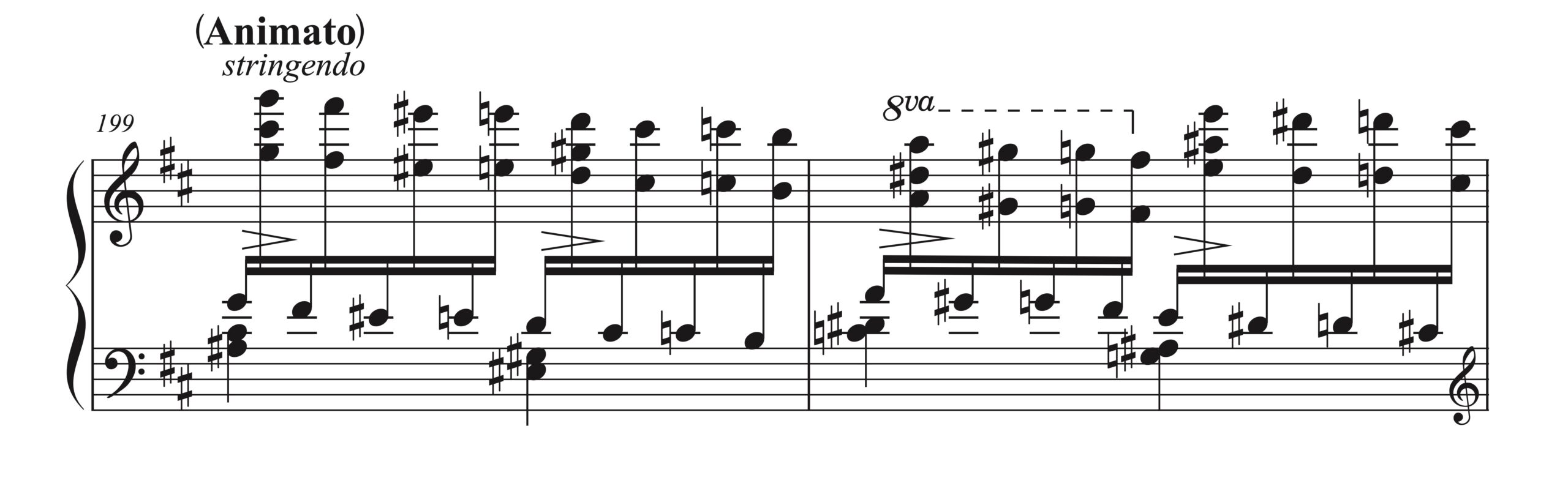

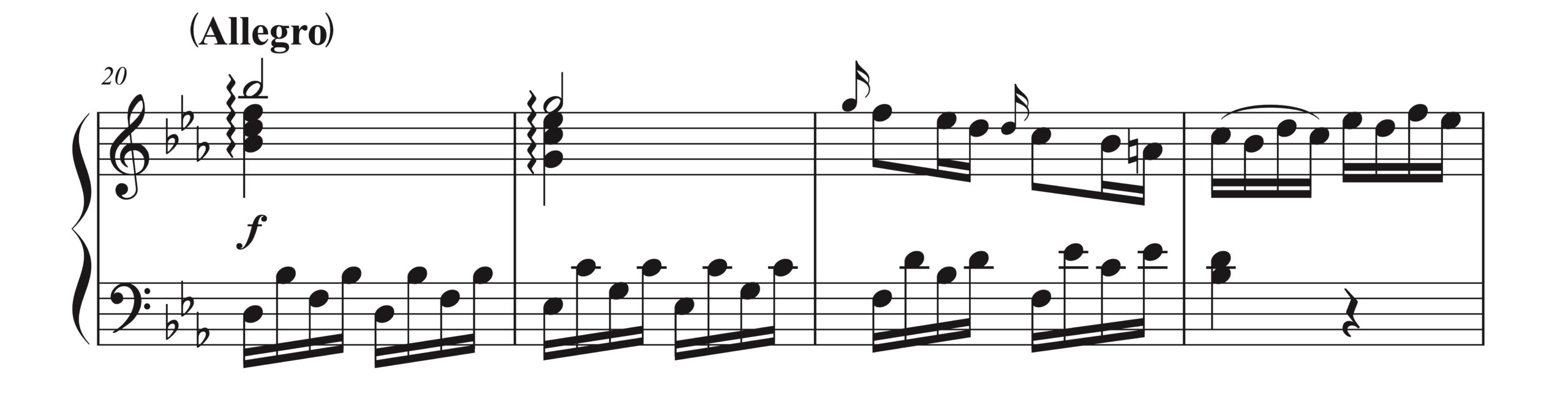

リスト「バラード 第2番 S.171 ロ短調」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、199-200小節)

前項目と似たような注意点です。

オクターブの連続を弾くパッセージで陥りがちなのが、フレーズ感がなくなってしまうことです。テクニカルなことをやり始めると一気に注意が奪われてしまうからでしょう。

オクターブではない通常のパッセージだと考えて、その場合、どのようなフレーズ表現をするか考えてみるようにすると、上手くまとめることができます。

また、「ゆっくり練習(拡大練習)」の時にきちんとフレーズをつくれていることが、フレーズを見失わないためのもう一つのポイントです。

原則、どんなパッセージにも向かう先があるものです。

ただの音の連続になってしまわないよう、弾くのに一生懸命になりがちなパッセージでもフレージングに注意を向けてみましょう。

‣ 17. メロディを含むコラールで音楽を停滞させないコツ

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第21番 ハ長調 Op.53 ワルトシュタイン 第1楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、35-38小節)

メロディに対して、下ぶらさげでコラール風の伴奏がつけられています。こういったところでは、和音を刻んでしまい音楽が縦割りになってしまいがちです。

このようなメロディを含むコラール風の和音連続で音楽を停滞させないコツについて解説します。

【メロディのみを取り出して弾いてみる】

まずは、メロディのみを取り出して弾いてみてください。それだけであれば、長いフレーズでとれるはずです。その感覚を覚えておきましょう。

1回やって終わらせるのではなく、何度も行ってメロディを長いフレーズでとる感覚を身体へしっかりと入れるようにしましょう。

ポイントは「必ず、楽譜通りへ戻した場合に用いる指遣いで弾く」ということです。そうすることで、応用可能な積み重ねのある練習になります。

【「意思」と「意識」をもって、全パート練習】

(再掲)

次に、楽譜通りにコラールの全パートを弾く練習へ戻ります。このときに、「意思」と「意識」を持って練習しましょう:

・和音1個1個というよりも、フレーズ全体でカタマリとして捉える

・音楽をグーっと横へ引っ張っていくイメージを持つ

つまり、「一つの和音を鳴らした瞬間に安心せず、その和音の響きをずっと聴きながら次の和音へつなげていく意識をもって弾く」ことが重要です。

【手首でいちいち抜かない】

(再掲)

手首を使ったところではフレーズが切れて聴こえます。これは、たとえダンパーペダルを使って音が伸びていたとしてもです。譜例のような和音連続でも、一つの和音を弾くごとに手首でいちいち抜いてしまうと、フレーズがつながりません。

どうしてそうなるのかについては、以下の記事で解説しています。

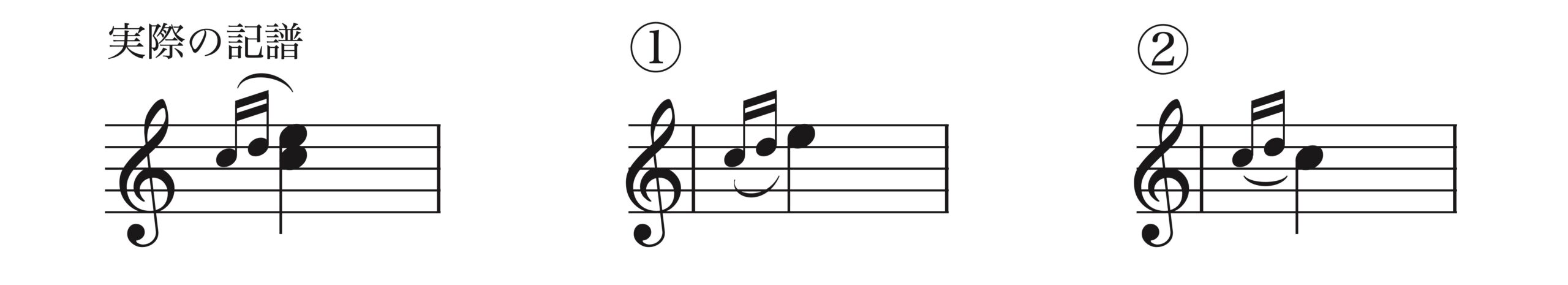

‣ 18. 装飾音の後に和音がついている断片の練習方法

譜例(Finaleで作成)

一番左の譜例のように「装飾音の後に和音がついている断片」は意外と弾きにくい印象です。

練習方法としては、譜例の①②を試しましょう。このように到達先の和音を上の音と下の音に分けてそれぞれ練習します。

練習ポイントとしては:

A. 大きな音符に向かうエネルギーを感じて装飾音を入れる

B. 実際の和音を弾いているつもりで手の動きを最小限にする

これらが重要です。

A. はつまり、装飾音を弾くことに一生懸命にならないようにするということ。あくまで装飾的な音は軽く演奏しましょう。そうすることで音楽的になるだけでなく、弾きやすさも上がります。

B. はつまり、①②の練習では手を大きく揺らしたりせずに、実際の和音を弾いているつもりでの手の動きに肉薄して欲しいということです。

和音の分割練習のポイントは、実際の和音を弾くときの手の動きとなるべく近い動作で練習することです。そうしないと分割練習する意味がありません。

‣ 19. 和音に前打音がついている場合の演奏方法

ラヴェル「クープランの墓 より メヌエット」

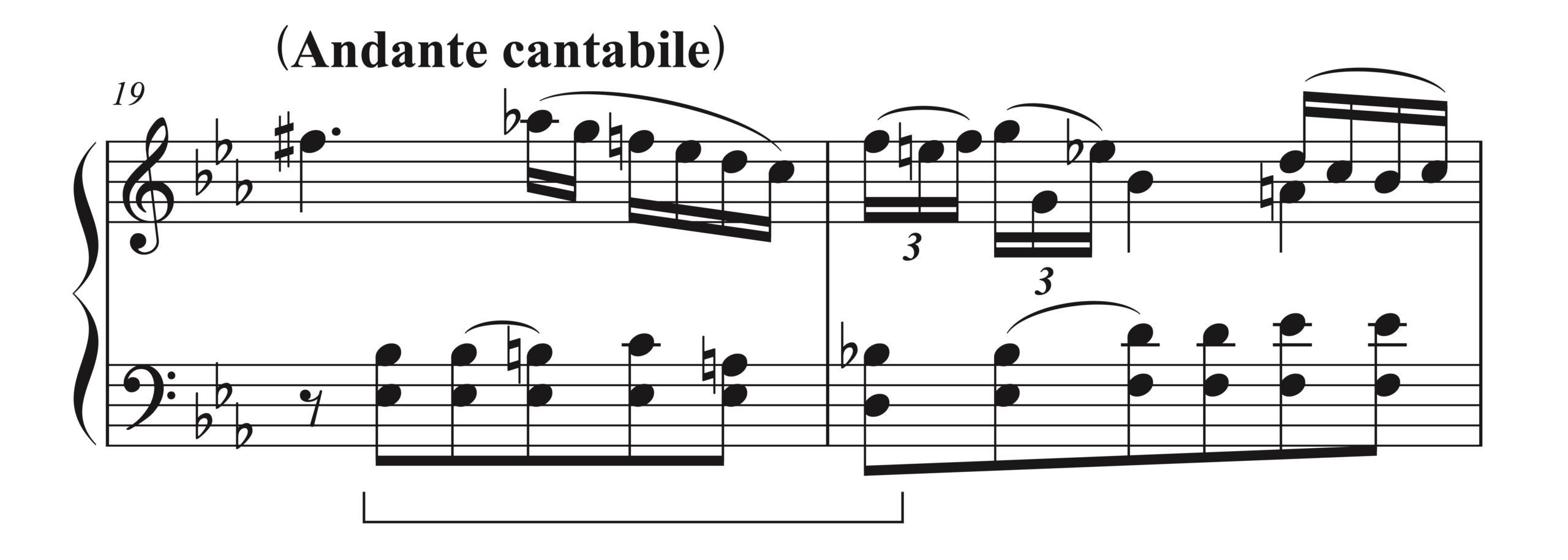

譜例1(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

この作品の楽譜には、作曲者のラヴェル自身により以下のような一言が書かれています。

「前打音を拍の前に出さずに拍頭と合わせる」ということです。

しかし、前打音をゆっくり弾いてしまうと1拍目の感覚が乱れてしまううえ、記譜通りに前打音の直後に和音を弾こうとすると意外とやりにくい印象です。

これには解決策があります。

以下の譜例2のように、和音の下のほうの音と前打音を同時に弾きはじめてください。とても弾きやすくなります。

譜例2(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

ピアニストの演奏音源をよく聴くと、このように弾いているピアニストが多くいることに気づくはずです。

この弾き方はすでに慣例化しており、

「レシェティツキー・ピアノ奏法の原理」 著 : マルウィーヌ・ブレー 訳 : 北野健次 / 音楽之友社

という書籍の中で、以下のように解説されています。

前打音については、重音または和音の場合、前打音をその下の音符といっしょにひき、それから旋律的主要音符をすぐに続けてひくべきだということだけ注意しよう。

低音部の伴奏音または伴奏和音は、前打音と同時にひかれるべきである。

(抜粋終わり)

・レシェティツキー・ピアノ奏法の原理 著 : マルウィーヌ・ブレー 訳 : 北野健次 / 音楽之友社

► D. 応用視点によるアプローチ

‣ 20. 作曲家が示した和音分割法は、原則尊重しよう

「和音を両手でどのように分割するのか」ということについては、様々な作曲家があらゆる指示をしていますが、演奏者はどうしても「弾きやすさ」を優先してしまいがちです。

シューマン「謝肉祭 20.ペリシテ人と戦うダヴィッド同盟の行進」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲尾)

譜例の最終小節では、楽譜通りに演奏するとなると手を交差させて左手で最高音を弾くことになります。しかしこれを、「下から、左手で2音・右手で2音」のように勝手に和音分割を変えてしまっている演奏があります。

それでも成立はしますし、むしろ弾きやすいことは事実です。しかし、シューマンはあえて手を交差させて演奏して欲しいと楽譜にメッセージを残しているのです。

・演奏する指の違いからくる、和音の微妙なニュアンスの違い

・手の交差による、視覚的なパフォーマンス性

など、いくつかの意図があるからなのでしょう。

他の作曲家が同じようなところで手を交差させない、などというのは関係のないことです。原則、その楽曲ではその作曲家の意図を第一に演奏しましょう。

最後から3小節目では、左手で弾く和音と右手で弾く和音が交差して「入れ子(替え手)」になっていますが、ここも同様の理由で、原則、楽譜通り演奏すべきです。ここは、オーケストラ書法のホルンの入れ子をイメージしていた可能性も考えられます。

‣ 21. 和音分割で音楽が停滞してしまう場合の最終手段

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 亜麻色の髪の乙女」

譜例1(PD作品、Finaleで作成、15-16小節)

16小節目の入りにおける左手には、瞬間的に弾かなくてはならない大きな跳躍が出てきます。

素早く弾くことが必須であり、モタモタしていると小節の変わり目で音楽が停滞してしまいます。しかし、急いで入れようと思ったときにバス音をペダルで拾い切れなかったりと、中々弾きにくさを感じることでしょう。

理想は、練習して何とかすることですが、それでもうまくいかない場合の最後の対処法があります。

「左手で演奏する小音符は、補足ラインで示した位置でメロディと合わせてしまう」という方法。つまり、「小音符のみ、16分音符1個ぶん、前へ出す」やり方です。

荒技的に思うかもしれませんが、ピアニストでもやっている方は意外と多くいますし、流れの中で弾くとそれほど違和感がないので不思議です。

ただし、注意点があります。

「小音符のバスを、16分音符1個分、前へ出して弾く」ということは、そこからダンパーペダルを踏むということであり、メロディのAs音もペダルで拾ってしまうということ。拾ったメロディ音の響きが次の小節の和音の中に含まれると大きく濁ってしまう場合は、この方法は使えないことになります。

譜例のところでは第6音になるので、問題ありません。

同曲からもう一例見てみましょう。

譜例2(PD作品、Finaleで作成、28-29小節)

ここでは左手の和音を一度につかめないため、分割することになります。分割してはじめに鳴らすべき低音の5度を、補足ラインで示した位置で合わせる方法もあります。

注意点などは、先程の例と同様に考えてください。

‣ 22. 白玉と黒玉が混ざった団子和音の弾き方

モーツァルトをはじめとする古典派の作品では、「混合音価和音」と呼ばれる、白玉と黒玉が混在する和音記譜がしばしば見られます。これは真の多声部書法とは異なる、いわば「和音的な記譜法」の一種です。

モーツァルト「ピアノソナタ 変ホ長調 K.282 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、20-23小節)

20-21小節の右手で演奏する和音には白玉と黒玉が混在していますが、これは独立した多声部としての扱いではなく、和音的な響きを意図した記譜法です。

弦楽器では物理的に4本の弦を同時演奏できないため、移弦の都合上このような分割記譜が用いられます。しかし鍵盤楽器作品でこの記譜法が使われる場合、その意図は別のところにあります。

このような記譜の演奏方法については、専門家のあいだでも複数の見解があります。2つの見解を紹介しておきましょう。

・新版 モーツァルト 演奏法と解釈 著 : エファ&パウル・バドゥーラ=スコダ 訳 : 堀朋平、西田紘子 監訳 : 今井顕 / 音楽之友社

という書籍の中で、著者は以下のように解説しています。

一般には音の強調に関する指示とみなされるべき。

より短い音価で書かれている中声部や下声部の音を記譜通りの長さで弾くことは、おそらく誤りである。

この解釈では、異なる音価は アクセント的な強調を表し、実際の音の長さではなく、演奏時の音量バランスや表現的な重みづけを指示していると考えます。

・テュルク クラヴィーア教本 著 : ダニエル・G・テュルク 訳 : 東川 清一 / 春秋社

という書籍の中では、著者は以下のように解説しています。

このような和音は、書かれている通りに正確に演奏すべきである。

特に理由は書かれていません。この解釈では、記譜された音価を文字通りの音の長さとして扱い、実際に異なる長さで演奏することを求めています。

(再掲)

実践的な判断基準

2人の著者による正反対とも言える2つの見解が並んでいますが、上記譜例(K.282 第3楽章 20-21小節)の場合、以下の理由からバドゥーラ=スコダの解釈を採用することをおすすめします:

文脈的根拠:この部分は f (フォルテ)の指示があり、音の強調が意図されている

音楽的必然性:音量的に強くなるところで、中声部・下声部を4分音符の長さで切る音楽的必要性が感じられない

例外的適用:弦楽器的な響きを鍵盤楽器で模倣している楽句や、明確に多声部的な進行が意図されている場合は、テュルクの解釈(記譜通りの演奏)を採用することも考慮に値する

演奏実践のポイント:

・楽曲の様式と文脈を総合的に判断する

・和音全体のバランスと表現意図を優先する

・異なる音価にすることが納得のいく表現的効果を持つ場合は、テュルクの案を活用する

・新版 モーツァルト 演奏法と解釈 著 : エファ&パウル・バドゥーラ=スコダ 訳 : 堀朋平、西田紘子 監訳 : 今井顕 / 音楽之友社

・テュルク クラヴィーア教本 著 : ダニエル・G・テュルク 訳 : 東川清一 / 春秋社

‣ 23. 和音の響きを際限なくする方法

和音の中のどの音をどれくらい聴かせて、どの音をどれくらい隠すのか。このバランスを和音のすべての音で考えることで、響きを際限なく作りだすことができます。

ピアノを弾いていると、どうしても最上声至上主義になってしまう。全部を均等に弾いてしまうか、和音の一番上のメロディばかりを強調してしまう。

しかし例えば、前項目で書いた内容を思い出してください。

単純なオクターヴユニゾンでメロディを弾いているときに下のオクターヴのほうをより強調してみると、どんなサウンドが得られるか。「オクターブのバランスを変える」というのは、色彩の変え方が分からないときのファーストアクションになります。

シューマン「謝肉祭 18.プロムナード」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

譜例のようなオクターブでメロディを弾いていくときに、上のラインを強調する場合と下のラインを強調する場合とでは色彩が大きく変わることを解説しました。

mf と書いてあるからといって、必ずしも両方のラインを mf で弾かないといけないわけではありません。全体として mf 程度で聴こえてくれば、その中でのバランスは奏者の判断に任されています。このバランスについては作曲家が細かく指定していないケースがほとんどなので、色彩をどう作るかで奏者の個性が出てくるわけです。

単純なオクターヴユニゾンだけでなく、さらに音数の多い和音になっても、同様にバランスの検討が必要です。

ピアノという楽器が出せる音色の範囲内であっても、まだまだ、響きを多彩にできることに気づくでしょう。

‣ 24. 音数の多い和音伴奏をモノにする方法

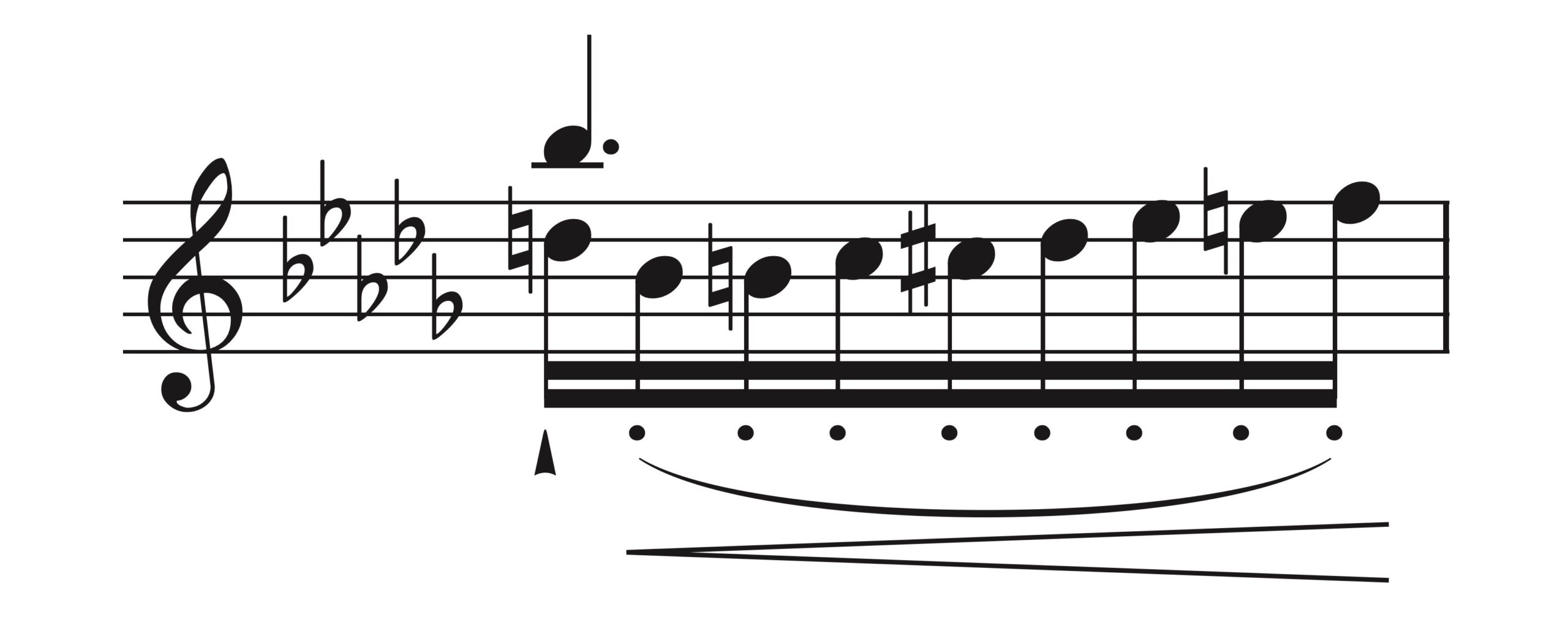

ショパン「バラード 第1番 ト短調 Op.23」

譜例(PD作品、Finaleで作成、72-75小節)

このような跳躍も含む音数の多い和音伴奏というのは、モノにするのに多少の練習が必要です。

音を拾うまではすんなりできるかもしれません。しかし、両手で弾けるようになっていざ録音してみると、思っていた以上にテンポが遅くてげんなりしてしまう、などといった経験をしたこともあるのではないでしょうか。

練習のポイントがあります。

その部分のフレージングをよく観察して、ひとかたまり一息で、求めているテンポで弾けるように練習しましょう。「一つ、一つ、一つ」になると音楽が流れず、テンポも上がりません。

例えば、上記の譜例のところの場合、1小節ひとかたまりでとれるので、以下の譜例の最初の2段のような練習をしてみましょう。もしくは、バスへスタッカートが2小節ごとに付けられていることから、2小節ひとかたまりと解釈することもできます。以下の譜例の最後の2段のような練習をしてみてもいいでしょう。

譜例(Finaleで作成)

区切って演奏すると短い単位に集中できて弾きやすいはずなので、まずは、このやり方で求めているテンポまで上げてみましょう。音楽的なニュアンスも忘れてはいけません。

理想は、左手のパートを先に暗譜してしまうくらい食らいついて練習をすることです。

‣ 25. 和音跳躍:効率的なポジション移動

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第18番 変ホ長調 Op.31-3 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、トリオの最初部分)

このような和音の跳躍で少し音が変わる場合は、すぐに手のポジションを準備し直さないといけません。しかし、跳躍するときにわざわざ卵形に近いくらいに縮こめたりと、無駄な動きを挟んでしまう例が見受けられます。

譜例のような和音から和音への跳躍では、原則、手指が余分な動きをせず最短距離で移動してください。

加えて、次の和音を弾くためにポジション移動しないといけない指のみを動かし、それ以外は前の和音の形をそのまま維持させましょう。当然、音域が上がるときと下がるときのどちらもです。

「手を移動させてポジション準備のみをする練習」をしてみるのも、有効な方法です。

► 終わりに

和音演奏における25の実践的アプローチを取り上げました。これらの方法を日々の練習に取り入れることで、和音の響きの良さや演奏技術は確実に向上します。

ピアノ演奏においては、和音演奏も大きな役割を果たすため、十分な意識と練習が求められます。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント