【ピアノ】音色を操る:表現力と楽曲理解を深めるヒント集

► はじめに

音色は、音楽の色彩感や感情などを形作る重要な要素です。しかし、音色を意識して演奏を行うことは、思った以上に奥が深く、単純なメカニック的なテクニックの向上だけでは成し遂げられません。

本記事では、音色にまつわる表現や譜読みのポイントをまとめました。これらのヒントは、演奏技術や楽曲理解をさらに進化させるための参考になるはずです。

► A. 音色の基礎知識

‣ 1.「音量」だけでなく「音質」も大事な理由

CDなどでピアノ曲を聴いているときのことを思い出してみてください。

・フォルテの箇所は、どんなにボリュームを絞って小さな音量で聴いてもフォルテの音に聴こえる

・ピアノ(p )の箇所は、ボリュームを上げて大きな音量で聴いてもピアノ(p )の音に聴こえる

これが意味するのは、「音量の大小だけでは、音が持つテンションは変わらない」ということです。ピアノ演奏において、音量だけでなくて音色も大事な理由はここにあります。

音楽を音量だけでコントロールしようとせずに、音質・音色にも意識を向けることを徹底しましょう。

‣ 2.「どういう音色を使うか」を徹底しよう

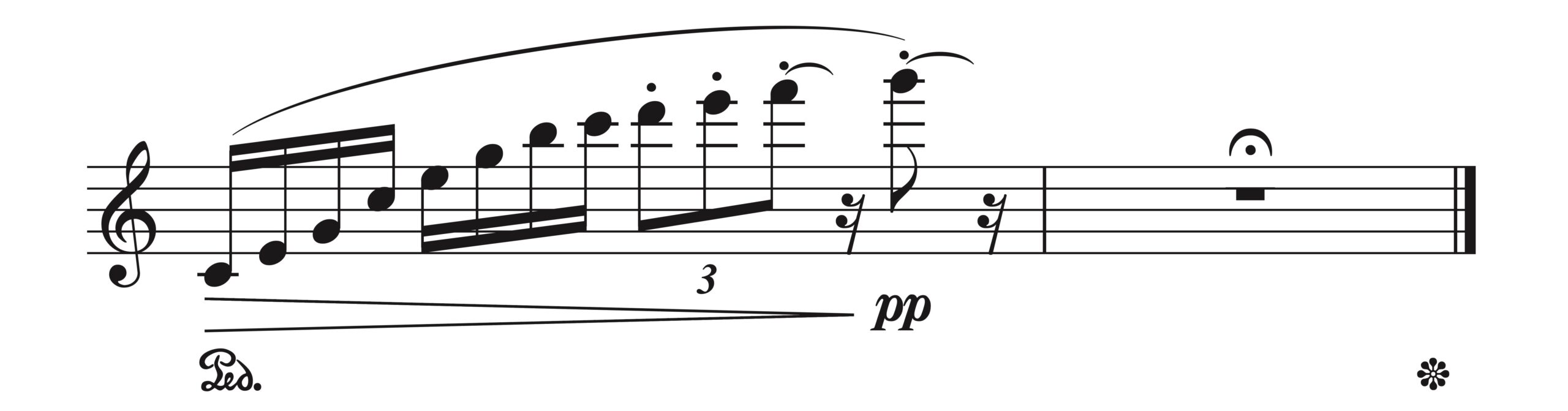

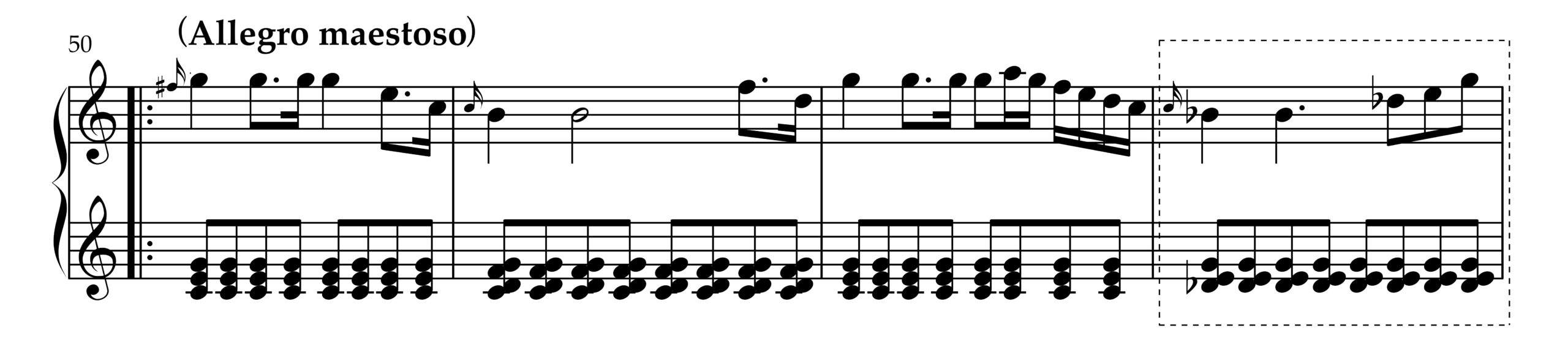

譜例(PD楽曲、Finaleで作成)

あえて様々な要素を取り払っています。

気づいた方もいるかもしれませんが、このメロディは、ラフマニノフ「ピアノソナタ 第2番 Op.36 第2楽章 (1931年版)」の曲頭のメロディです。

このようにピッチとリズムが分かれば何の曲なのかは特定できるでしょう。しかし、これだけでは音楽にはなりません。メロディ以外の要素が:

・どんな音域で

・どんなフィギュレーションで

・どんなテクスチュアで

・どんなフレージングやアーティキュレーションで

・何をやっているのか

を知って、テンポやダイナミクスも加味して、それでようやく音楽に近づいてきます。

しかし、そのようにして音にしても「音色」という観点が抜けているならば、まだ音楽にはなりません。

リズムとピッチはもちろん、その他の様々な要素を加味したうえで、「今弾いている部分は、どのような音色で表現すればいいのか」を考えるようにしてください。結構高度な作品を弾いているような学習者でも、「音色」の観点が抜けてしまっている演奏は多く見受けられます。

‣ 3. 追求しようと思わなければ一生身につかない

上手な演奏者であれば、音色の可能性を探ってあらゆる工夫を取り入れています。例えば:

・打鍵の速度の使い分け

・打鍵の角度の使い分け

・指の送り込み方の使い分け

・各種ペダルの使い分け

しかし、音色を追求しようと日頃から思っていなければ、こういった力を身につけることはできません。引っ越しを考え始めるとはじめて、いつも通り過ぎている道にある物件の立地などに意識がいくように、原則、興味がないことには気づけないからです。興味を持つからこそ、多かれ少なかれ情報を拾えるようになるのです。

演奏をする前に頭の中で欲しい音を鳴らす。そのイメージがあるからこそ、そうするための発音動作が勝手に決まります。したがって、欲しい音を想像できるようにならないと、つまり、音色を追求しようと興味を持たないと、それにまつわるテクニックが身につく可能性はありません。

少しづつでいいので、「こんな音を出したい」と追求したい音色を見つけてください。具体的にそのテクニックがうまく使えるかどうかは、それよりも先の話です。

‣ 4. ショパンコンクールから音色について考える

ワルシャワのショパンコンクールを聴いていると、以下のような共通点があります:

・全員、問題なく最後まで弾けている

・全員、止まってしまうような大きなミスはしていない

基本的にはこの2つはとっくにクリアしている方達が出てきています。しかし:

・最後まで弾けているのに

・止まらずに弾けているのに

・大きなミスはしていないのに

・指もよく動いているのに

パス(通過)するコンテスタントとそうでないコンテスタントが出てきます。

この差が何なのかを考えることは、ある程度弾ける学習者がさらに上達していくために必要不可欠でしょう。

念の為に補足ですが、コンクールをパスする演奏者が必ずしもいいピアニストとは限りません。しかし、たった一人の審査員の意見ではなく複数の審査員が「Yes」を出した演奏には、それなりの理由があるはずです。パスした方の演奏とそうでない演奏を学習者としては分析してみる意味があるのは確かです。

あくまで筆者の意見ですが、「すでに相当弾ける演奏者」の間で差がついているポイントは、大きく次の2点だと考えます:

・音楽が自然論に沿っているか

・音色の使い分け

「音楽が自然論になっているか」というのは、一例としては、「変な場所で変な間(ま)が空いていないか」ということです。例えば、cresc.とaccel.が書かれていて音楽エネルギーが明らかに前に向かっているのに、変なところで間を空けたりためたりして音楽を止めてしまっている、など。

これは、「解釈だからいい」という問題ではないのです。音楽エネルギーを読み取れていないのでそれ以前の問題です。

またこういったことは、いい指導者(独学の場合は動画など)に出会わない限りずっと直らないので、何百回さらっても改善されるものではありません。したがって、かなり弾ける演奏者にもよく見られる傾向です。

次に、「音色の使い分け」について。

演奏を聴いていると、「この演奏者、とても味のある演奏だけど音色が少しかたく聴こえる」と感じることはありませんか。その理由は、「打鍵速度」と「打鍵角度」にあります。

一般的に:

・打鍵速度を「ゆっくりの速度」で打鍵すると、柔らかい音色が出る

・「スコン!」と「速い打鍵速度」で打鍵すると、かための音色が出る

このようになります(詳しくは次の項目で解説します)。加えて:

・打鍵角度を指の腹も使いながら押し込むように打鍵すると、柔らかい音色が出る

・真上から「カツン!」と打鍵するとかための音色が出る

実際はもっとたくさんのテクニックが使われて音色が作られていますが、大きくはこのようになっています。

「音色がかためで、なおかつ、音色に幅が少ない演奏」とは、打鍵速度や打鍵角度があまり意識されておらず、極論、音量の大きい小さいだけで音楽をコントロールしている傾向があります。指がどんなに速く動いていても、間違えないで弾いていても、演奏に差が出てくるのはこういった部分もあると筆者は思っています。

それにこれらの部分は、「意識されたうえで練習が積まれているかどうか」といった部分が重要なので、練習量に比例して改善されるものではありません。

一方、音色の使い分けの幅がそれほど広くなくても、それをカバーするだけの他の要素があれば話は変わってくるでしょう。過去のショパンコンクールの優勝者で対照的な2名の例を挙げます:

・ユンディ・リは、音色はそれほど多彩でないけれども、潔いほどバリっと弾いて魅了するタイプの演奏

・ラファウ・ブレハッチは、音色を多く使いこなす、歌にあふれる演奏家

とてもざっくりとした分類ですが、概ね演奏家としての方向性は捉えていると思います。それは、彼らの優勝後の活動におけるレパートリー傾向からも読み取れます。

► B. 打鍵技術の重要性:速度と角度

‣ 5. なぜ、打鍵速度が大事なのか

打鍵をすると、ハンマーが動いて弦を打つことで音が出ます。このときにポイントとなるのは、「ハンマーが弦に接している時間が短いほどきらびやかな音になり、長いほど柔らかい音になる」ということです。

打鍵速度が速いと、ハンマーが弦にあたるスピードも速くなります。「力が強くなる」ではなく、「スピードが速くなる」という部分に注意してください。ある程度の反発があるので、当然、ハンマーが弦に接している時間も短くなるため、きらびやかな音になります。

一方、打鍵速度が遅いとハンマーが弦にあたるスピードも遅くなります。「力が弱くなる」ではなく、「スピードが遅くなる」という部分に注意してください。反発が弱いので、当然、ハンマーが弦に接している時間も長くなるため、柔らかい音になります。

アクションの構造上、鍵盤を下ろしたままにしている状態であっても、結局、ハンマーは弦から離れます。したがって、ハンマーが弦に接している時間に関しては「長くなる」「短くなる」と言っても時間的に言えばわずかなもの。しかし、そのわずかの違いが、ピアノの音色へ与える影響としては「わずかではないもの」なのです。それを、打鍵速度でコントロールできるということです。

‣ 6. なぜ、打鍵角度が大事なのか

・指を寝せ気味にして腹を使い、広い面積が鍵盤へ接触するように打鍵すると、まろやかな音になる

・指を立てて指先を使い、狭い面積が鍵盤へ接触するように打鍵すると、比較的芯のある音になる

こういった、打鍵時の鍵盤に対する指の角度のことを「打鍵角度」と呼んでおり、この角度のコントロールが音色を多彩にするポイントの一つです。加えて、「打鍵速度」もコントロールすることで、さらに多彩に音色をコントロールできます。

これは、「指の送り込み方が弦を打つハンマーの動作に微妙な影響を与えるために出てくる音色差」と理解しておきましょう。

【ピアノ】レガート奏法大全:ペダルに頼り過ぎず美しくつなぐテクニック

という記事で、「砂かき分け奏法」を取り上げました。

この指の送り込み方をするとかなりまろやかな音色が得られるのですが、それは、砂かき分け奏法を使うと、勝手に、自然に、指の腹の広い面積を使うことになるからです。指を立てて狭い面積でコツンと打鍵したような音にはなりません。

ピアノの構造上、指での打鍵角度を変えても弦に対してハンマーの打つ角度が変わるわけではありません。それなのに打鍵角度によってハンマーの動き方自体には影響があり、音色にも影響があるというのが、タッチの奥深いところです。

‣ 7. なぜ、打鍵の仕方が大事なのか

一般的に、叩くと音が散らばって美しく響きませんし、おそるおそる打鍵して上辺だけのかすったような音を出しても、聴き手には何も届きません。

ここで知っておいてほしいのが、以下の事実です。

結果、多くの人物が何の楽器の音なのかを言い当てることができなかった。

ここで提示しているのはざっくりとした実験内容でしかありませんが、楽器の中では世間的に一番知られているであろうピアノの音ですらこのような結果になるということには驚くはずです。

つまり人間は、音の発音部分で判断している要素がかなり大きいということです。打鍵の仕方が大事な理由はここにあると言えるでしょう。

だからこそオーケストレーションでは、ある楽器がメロディを弾くときにメロディの入りの音にだけ別の楽器を重ねることで音色を作ることがあります。

また、レコーディングエンジニアなどが行うミキシングの分野では、「カクテルパーティ効果」と言って、聴かせたい特徴的な動きに対して「入りの音量を少しだけ強調して、すぐに元に戻す」というテクニックを用いることがあります。そうすると聴衆の耳がそこにいくので、元の音量に戻っていても聴衆はそのラインを追ってくれます。

ピアノ演奏でも、ピアノという楽器が表現できる範囲内であれば、アタックにおける音色や音量を様々にコントロールすることができます。これを心得ていて身につけている奏者が「音色の引き出しが多い奏者」だと理解してください。

► C. 実践的な音色の変化

‣ 8.「subito pp」では音色を意識しよう

・クレッシェンドしてからの subito pp

・f や ff からの subito pp

など、subitoでダイナミクスを弱める指示はよく出てきます。これらの意図は、単に音量を下げるのではなく、「音色を変えて、というメッセージ」と考えてみるとうまくいくところが多くあります。

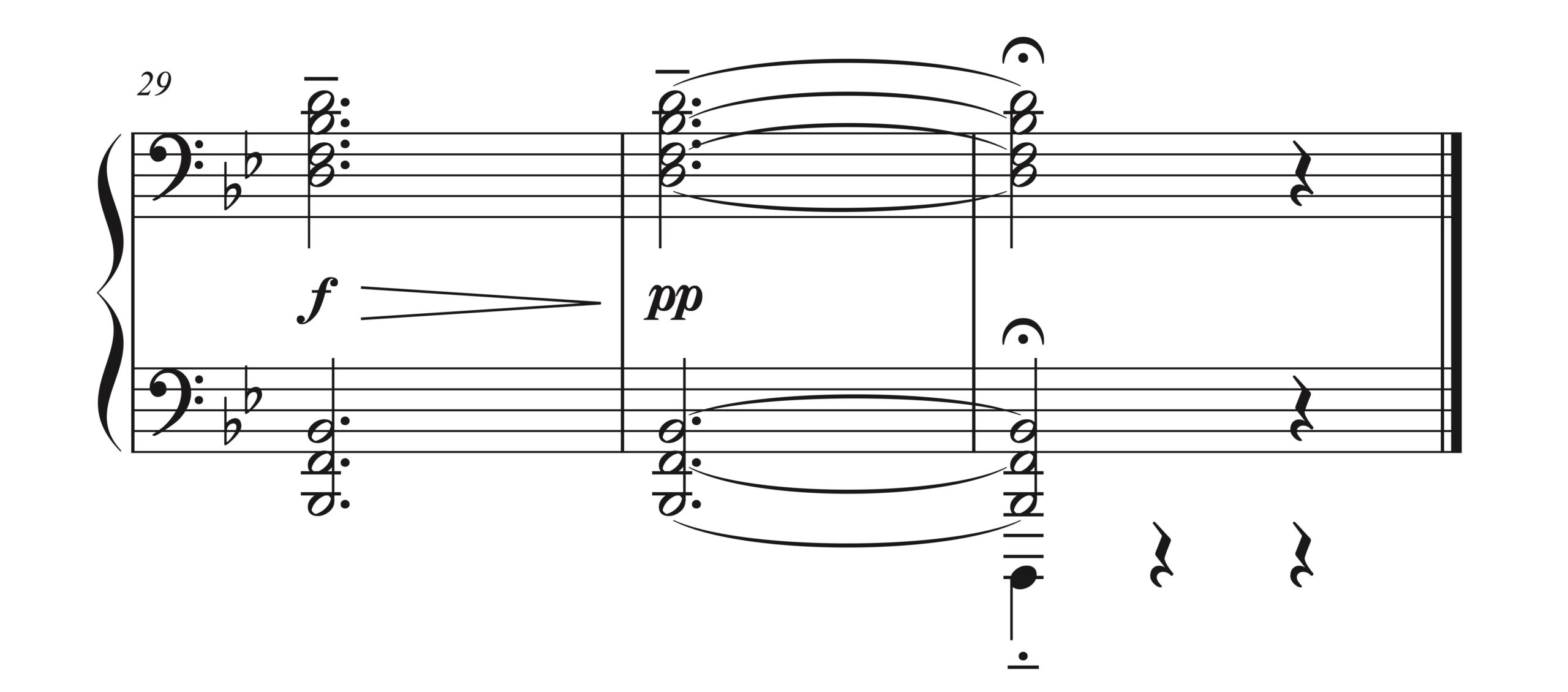

例えば、以下のような例。

エルガー「愛のあいさつ」

譜例(PD作品、Finaleで作成、33-35小節)

この例では、「クレッシェンドしてからの subito pp 」に該当します。

音による実例

実際の演奏で確認してみましょう。以下の作品では、1:01あたりで subito pp の表現を用いています。クレッシェンドから突然弱くなる際の音色の変化と時間の使い方に注目してください。

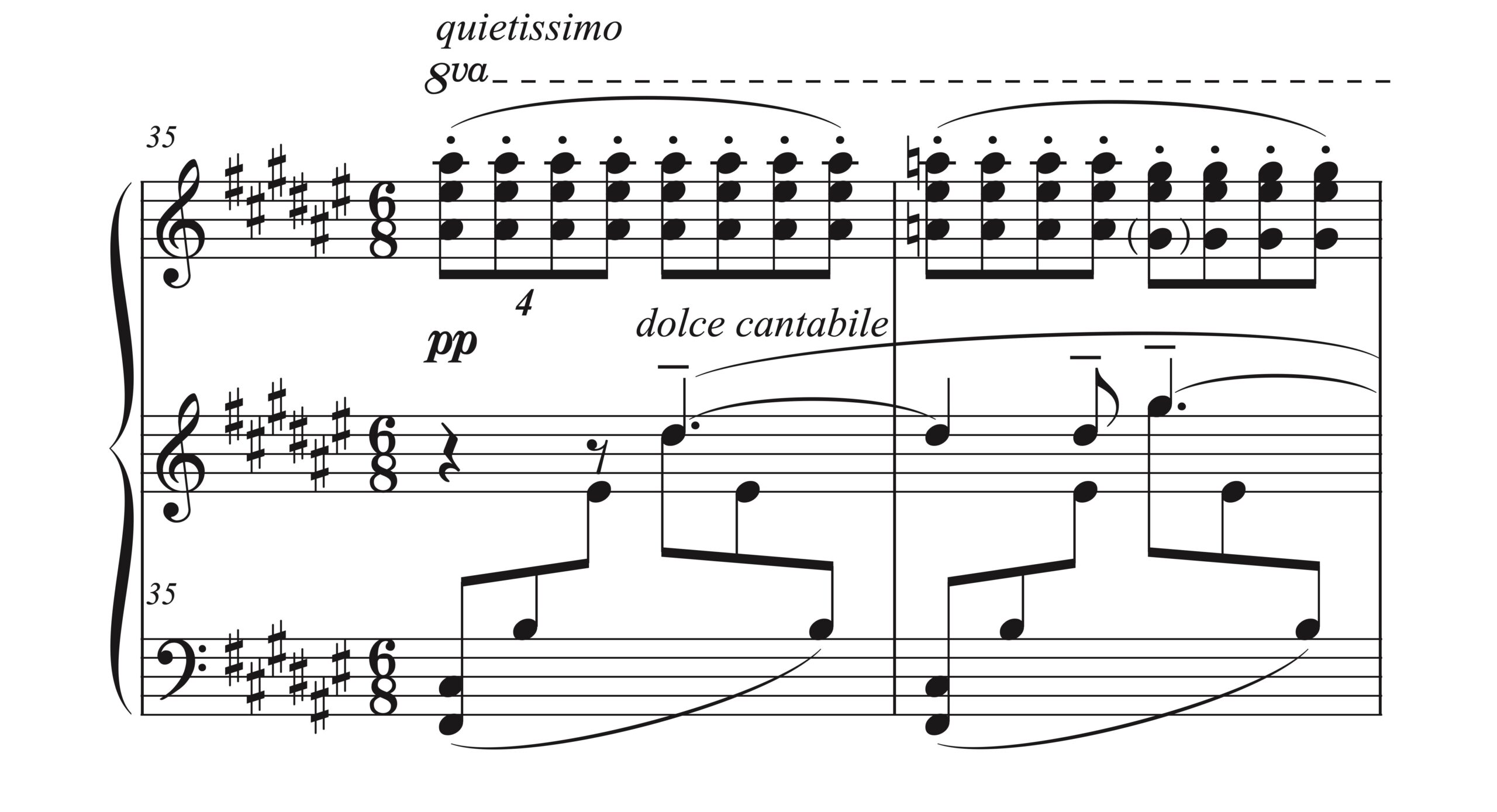

‣ 9. 細かいパッセージの途中で音色を変える方法

長く続く細かいパッセージの途中で「音色」を変えたければ、途中から手でスタッカートにしてしまう方法もアリです。

譜例(Finaleで作成)

下段は省略しています。

譜例のスタッカートは「演奏法で付けるもの」であり、実際の楽譜には書かれていないと思ってください。スタッカートと言っても音響を切るわけではなく、ダンパーペダルを踏んだまま手をスタッカートにすることで音色を変えます。空間性のある色彩が生まれ、音が leggiero になるのです。

このような効果が出る理由については、「なぜ、打鍵速度が大事なのか」という上記項目で話題にした、楽器の構造の解説を参考にしてください。

‣ 10. 弾く音は同じまま明暗をコントロールする方法

クラシック音楽では、作曲家が選んだ音を変更することは原則行いません。しかし、弾く音は同じでも、弾き方工夫をすることで明暗を少しコントロールすることができます。

当然、「ある一つの音を、どのような音色で演奏するのか」という観点は必要ですが、本項目では別の観点から見ていきましょう。

2パターンの例を挙げます。

【上行型と下行型に着目する】

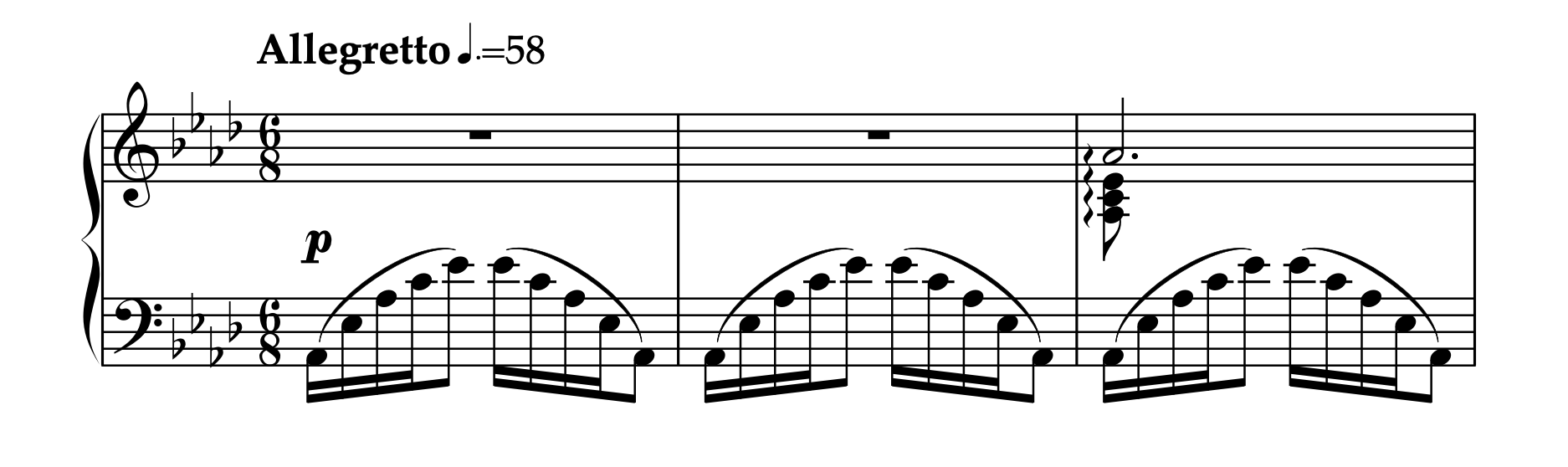

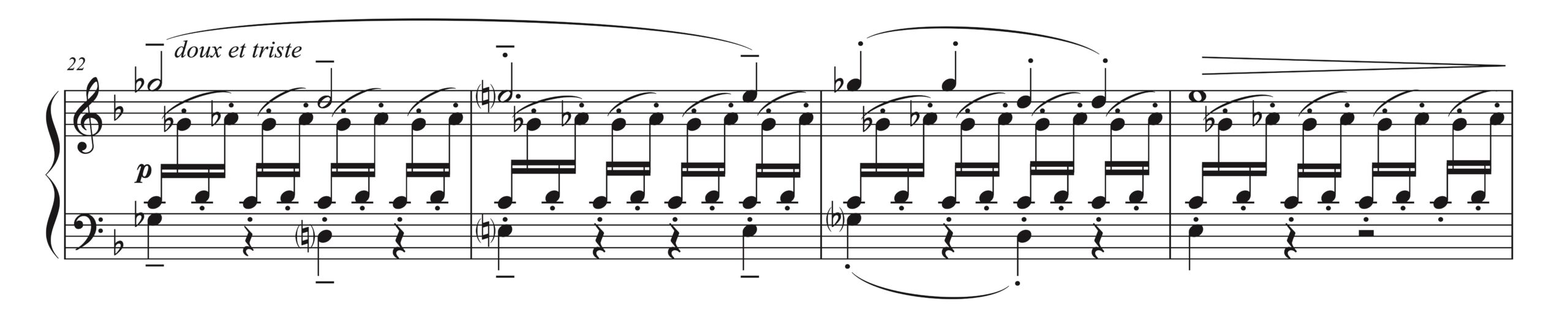

フォーレ「舟歌 第4番 変イ長調 Op.44」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

このような上行型と下行型を含む動きに注目しましょう。

・上行型を聴かせると少し明るさが出る

・下行型を聴かせると少し暗さ(深さ)が出る

どこを主張させるかによって、想像以上にニュアンスに影響があるのです。

【オクターブのバランスに着目】

メロディやその他のラインに出てくるオクターブユニゾンの動きにも着目しましょう。

譜例(Sibeliusで作成)

・上のラインを聴かせると、少し明るさが出て輪郭がくっきりする

・下のラインを聴かせると、少し暗さが出て響きが重視される

これは、室内楽などの合奏で解釈を加えるときにも非常に重要になってくる観点です。

このニュアンスの差が聴き手に明暗を感じさせる効果もあります。わずかな差ですが、言い換えれば、そのわずかな差を表現出来るのがピアノという楽器だということです。細かなことにこだわって、表現の幅を広げていきましょう。

音源で確認する

‣ 11. 和音の響きを際限なくする方法

和音の中のどの音をどれくらい聴かせて、どの音をどれくらい隠すのか。このバランスを和音のすべての音で考えることで、響きを際限なく作りだすことができます。

ピアノを弾いていると、どうしても最上声至上主義になってしまう。全部を均等に弾いてしまうか、和音の一番上のメロディばかりを強調してしまう。

しかし例えば、前項目で書いた内容を思い出してください。

単純なオクターヴユニゾンでメロディを弾いているときに下のオクターヴのほうをより強調してみると、どんなサウンドが得られるか。「オクターブのバランスを変える」というのは、色彩の変え方が分からないときのファーストアクションになります。

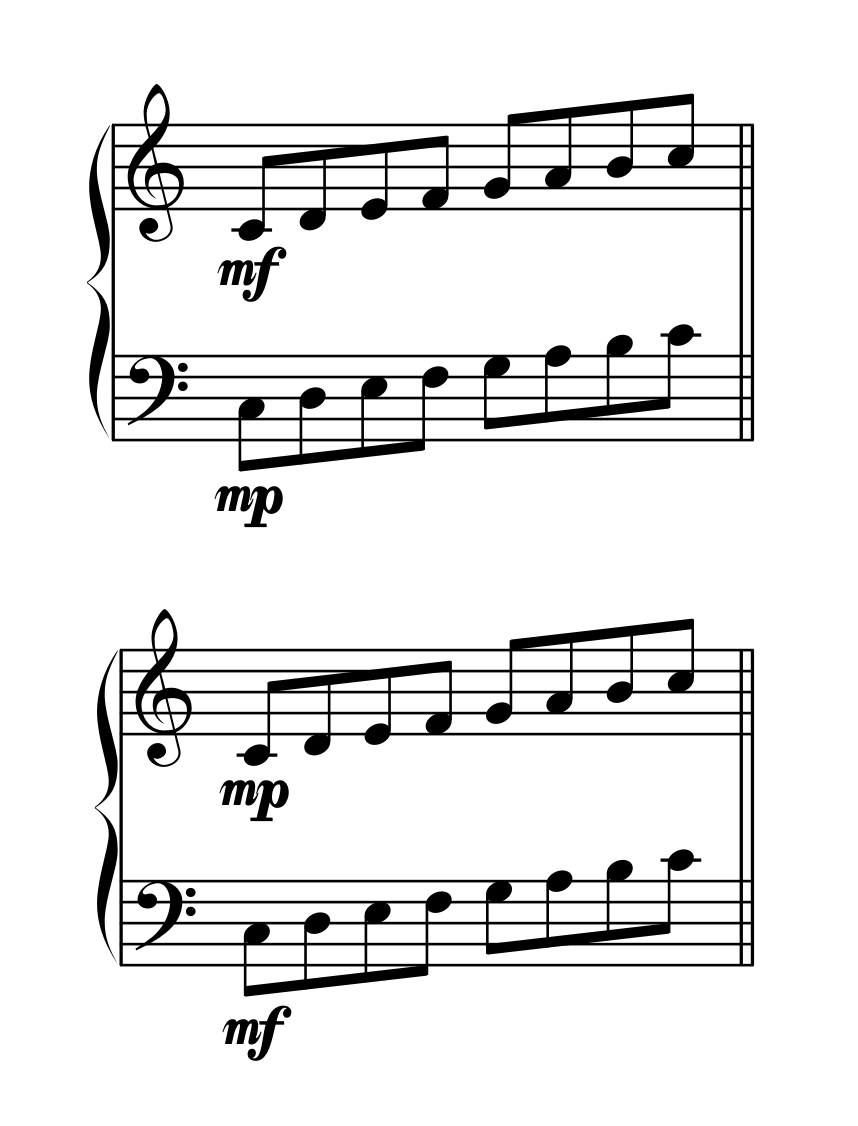

シューマン「謝肉祭 18.プロムナード」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

譜例のようなオクターブでメロディを弾いていくときに、上のラインを強調する場合と下のラインを強調する場合とでは色彩が大きく変わることを解説しました。

mf と書いてあるからといって、必ずしも両方のラインを mf で弾かないといけないわけではありません。全体として mf 程度で聴こえてくれば、その中でのバランスは奏者の判断に任されています。このバランスについては作曲家が細かく指定していないケースがほとんどなので、色彩をどう作るかで奏者の個性が出てくるわけです。

単純なオクターヴユニゾンだけでなく、さらに音数の多い和音になっても、同様にバランスの検討が必要です。

ピアノという楽器が出せる音色の範囲内であっても、まだまだ、響きを多彩にできることに気づくでしょう。

‣ 12. 「同じ強さ」「同じ高さ」の音でも音色は異なる

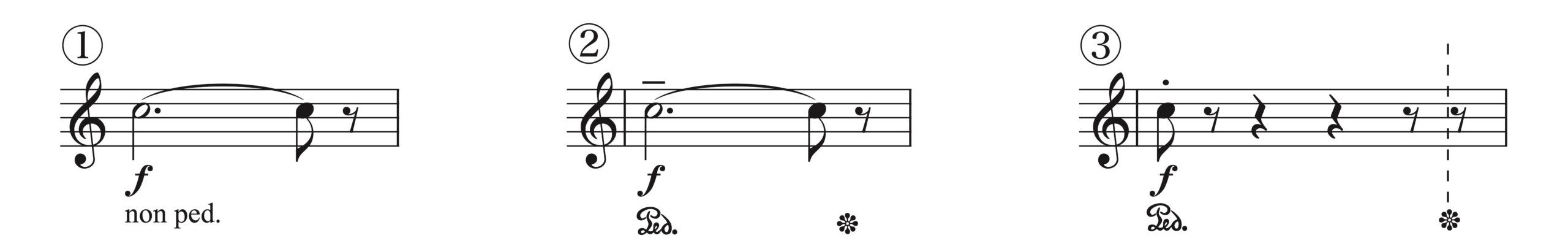

譜例を見てください。

①〜③まで、「同じ強さ」「同じ高さ」「同じ長さ」の音です。しかし、どれも出てくる音色は異なります。

①は、「non ped.(ノンペダル)」で演奏し、指で音価分を伸ばしている例です。ノンペダルなので、ダンパーペダルを踏むことによる共鳴の響きが加わりません。したがって、ドライなサウンドが得られます。

②は、ダンパーペダルを踏み、なおかつ、指で音価分を伸ばしている例です。①の状態に、ペダルを踏むことによる響きが加わります。したがって、ウエットなサウンドが得られます。

③は、指では音を切ってしまい、ダンパーペダルで音を伸ばしている例です。①や②に比べると、空間性のあるサウンドが得られます。

こういった音色のニュアンスまで読み取るのが「譜読み」。楽曲によっては「作曲家自身によるペダル指示」が書かれていない場合もありますが、その場合は、ペダルを使うかどうかまで含めて演奏者の演奏解釈の問題になるわけです。求めている音色によって使い分ける必要があります。

音色は「音域」によっても異なってきますし、「弱音」の場合なども含めれば、さらに多くの考慮が必要になるでしょう。

‣ 13. 共通音を使ったハーモニーの遠足では音色に注意

譜例を見てください。参考として「コードネーム」を付与しています。

譜例(Finaleで作成)

左の譜例のように単旋律だと、ただ単にC音が並んでいるだけのように感じますが、右の譜例のようにハーモニーがついていたらどうでしょうか。

2小節目では、メロディのC音という共通音を使ってハーモニーは遠くへ行っています。

このような場合の演奏ポイントは、「新しい和音に入るときに、ハーモニーの違いを感じて音色を変える」ということ。意外性のある響きへ行っており、尚且つ、アルペッジョもついているので、この譜例のケースでは「より柔らかい音色」へ変えるのが適切でしょう。

‣ 14. 音が途切れても音楽のつながりは途切れさせない

モーツァルト「ピアノソナタ 変ホ長調 K.282 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、15小節目)

カギマークで示したところを見てください。

メロディのEs音がD音へ解決しています。左手で演奏する音がメロディだと解釈することもできますが、いずれにしても、カギマークで示した部分はメロディックであり大切に演奏すべきラインです。

このような、同じカタマリに属す音同士は、音自体は途切れても音楽自体は途切れないように注意しましょう。

例えば、音色が変わり過ぎてしまったり、どこか一つの音だけがコブを作ったように大きく飛び出てしまうと、つながりまで途切れたように聴こえてしまいます。

譜例のような音が分断されるひとつながりはよく見られるものですが、レガートの場合よりも隣の音への意識が薄くなってしまいがちです。譜読みのときに、どの音がどの音と一緒にグループを作っているのかをよく読み取るようにしましょう。

‣ 15. 高音域のパッセージをいつもキラキラ弾かない

多くの学習者に共通するクセの一つに気づきました。

「高音域の細かく動くパッセージを見ると、いつもキラキラした音質で弾いてしまう傾向がある」ということです。

例えば、ショパン「黒鍵のエチュード」の高音域であれば、キラキラした明るい音で演奏してもいいでしょう。しかし、次の譜例の場合はどうでしょうか。

ドビュッシー「前奏曲集 第2集 より 月光の降りそそぐ謁見のテラス」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

1小節目の後半から、「32分音符による高音域パッセージ」が出てきます。

「月光の降りそそぐ」というタイトルにあるように、この動きは「月光が降り注いでいる様子」を描いていると考えてもいいかもしれません。キラキラしている月光もあるかもしれませんが、ここでは:

・ppp という非常に抑制されたダイナミクス

・その他のパートの在り方

から考えると、「妖艶な雰囲気をもった、曇った音色」で演奏するほうが得策でしょう。

もちろん正解はありません。ここでお伝えしたいのは、譜読みの段階において「この楽曲の、この箇所にふさわしい音色とは?」という視点を持つべきということです。

特に「高音域の細かく動くパッセージ」というのはキラキラした音質を連想させる傾向があるため、音色がいつでもどんな楽曲でも同じになってしまわないように注意する必要があります。

‣ 16. 適切な「かたい音色」の使い方

「ピアノ奏法の基礎」著 : ジョセフ・レヴィーン 訳 : 中村菊子 / 全音楽譜出版社

という書籍の中に、以下のような解説があります。

(以下、抜粋)

リスト「パガニーニ大練習曲集 第3曲 ラ・カンパネラ S.141 R.3b」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、126-127小節)

もし君が、譜例のリストの《カンパネラ》のパッセージのようなきらびやかな立った音を必要とする場合は、当然、手くびに力を入れ、指を立ててひくことは許されるばかりではなく、絶対に必要となる。

シューマン「パピヨン 第12番 Op.2 ニ長調」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

また、シューマンの《パピヨン》の終曲の始めのフレーズは、特に管楽器の音をまねて作曲してあるので、そのような場合も、固い手くびと、立った指でひかなければならない。

(抜粋終わり)

このような奏法を適切に取り入れられる例を、もう一つ見てみましょう。

モーツァルト「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、16-20小節)

上段で連打されるメロディG音を見てください。

オクターブによる3連打が、金管楽器を思わせるファンファーレ的な音遣いです。丸印で示した小節頭のG音は単音になっています。

作曲の視点から見ると、この単音は「16分音符の直後に演奏するからオクターブにしていない」という指の都合によるのではなく、音楽そのものの要求と捉えていいでしょう。

つまり、カギマークで示したように、単音のG音とその後に出てくるオクターブのG音は音楽的に別のものと分析するのが一案です。

(再掲)

オクターブの固い響きの部分のみがファンファーレだと考えてみましょう。

上記、レヴィーンの解説にもあるように、手首をしっかりさせたうえで指を立てて弾くと、ファンファーレ部分の音色をガラッと変えることができます。

きっぱりと言い切ったようなイメージで音楽をまとめてください。

・ピアノ奏法の基礎 著 : ジョセフ・レヴィーン 訳 : 中村菊子 / 全音楽譜出版社

‣ 17. 音を弾くのではなく、どういう音で弾くのかを考える

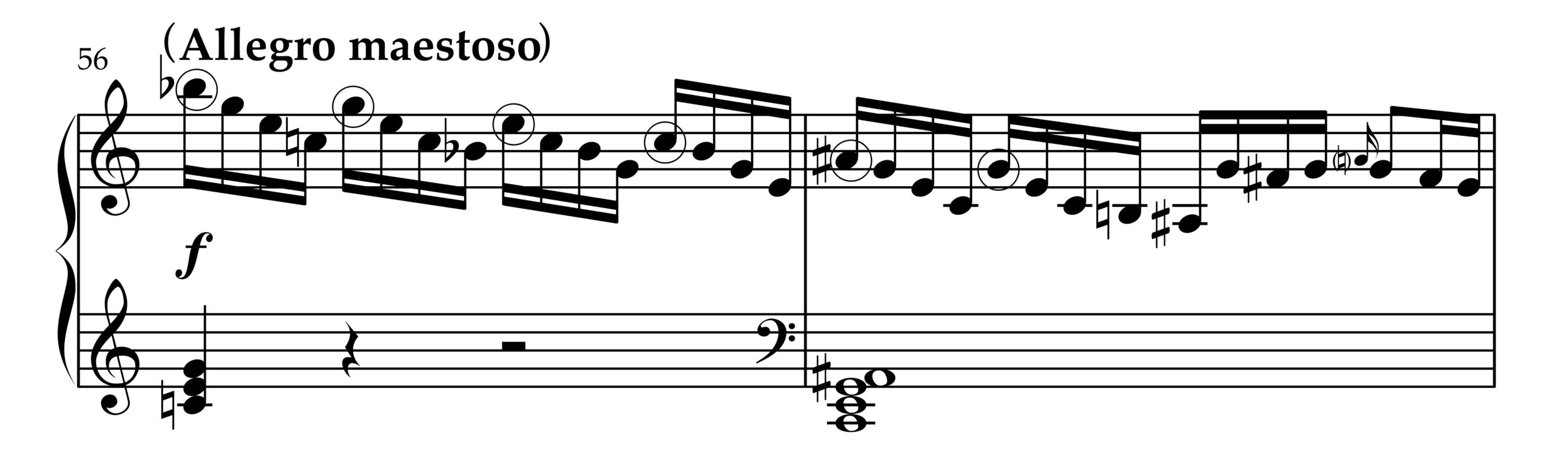

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、56-57小節)

丸印で示した音を見てください。

分散和音ではすべての音をゴリゴリと強く鳴らすのではなく、丸印で示したような各拍の頭の音をピックアップして、それ以外の音は響きの中へ隠すように演奏すると音楽的です。つまり、頭の音以外はハーモニーの響きの中へ入れてしまうのです。

ただし、ここで一つ重要な問題があります。

頭の音をピックアップするからといって、パン!パン!パン!などと単音でそっけなく響かせても意味がありません。一拍一拍一拍、一つ一つ一つになってしまい、音楽的ではなくなってしまいます。「ハーモニーの中の、ハーモニーの移り変わりの中の、頭の音」として響かせることが重要です。

それを実現する方法として、指のみの奏法でも可能ですが、よりやりやすい方法は薄くダンパーペダルを使うこと。ペダルで響きをサポートしたうえで、パッセージ全体を大きなひとカタマリとして捉える意識を持つと、格段に音楽的に響きます。

演奏というのは、音を弾くのではなく「どういう音で弾くのか」が重要だということです。音色への意識こそが、機械的な演奏と音楽的な演奏を分ける決定的な要素なのです。

► D. 打鍵後の音色:響きとその変化

‣ 18. 出し終わった音にも責任を持とう

【鍵盤を指で下ろしたままの場合】

このケースでは、ペダルに頼りきっているわけではありません。しかし、鍵盤を指で下ろしたままであっても、その音を聴き続けていないと演奏に表れてしまいます。以下が理由です:

・音を聴き続けることで「音色」に次の音との関連性を持たせないと、フレーズが細切れになるから

・音を聴き続けないと、次に出てくる音との音量バランスもとれないから

メロディラインを例にしましょう。

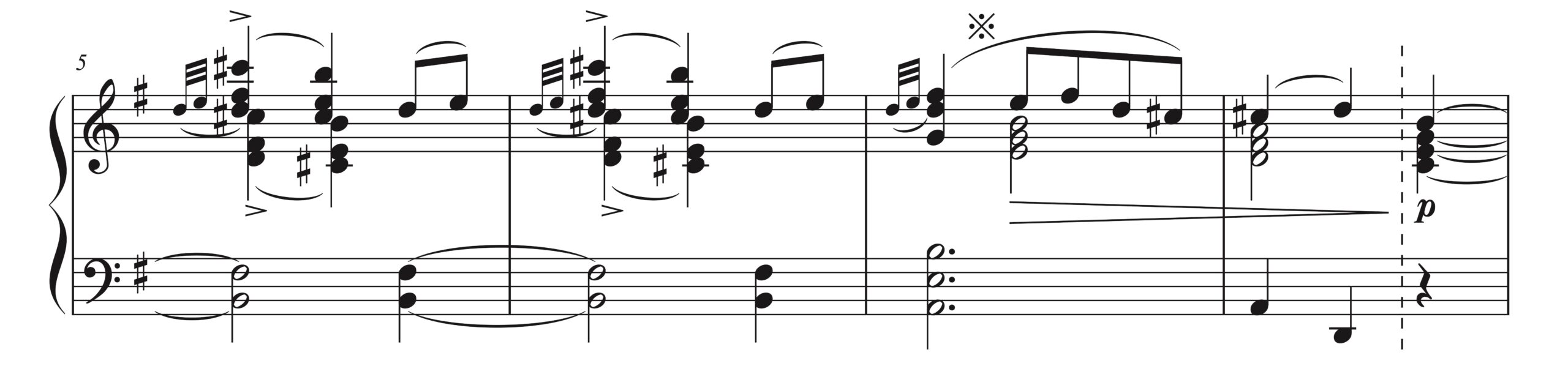

ラヴェル「ハイドンの名によるメヌエット」

譜例(PD作品、Finaleで作成、5-8小節)

※(米印)の箇所を見てください。

7小節目のメロディは「4分音符 + 8分音符 4つ」となっていますが、こういったリズムでは、4分音符の直後(米印の部分)で音楽が切れてしまうことが多くあります。ペダルで音がつながっているかどうかは関係ありません。

・ペダルを使っていても頼り過ぎずに

・できる限りギリギリまで指でもつなげて

・メロディFis音からE音へのつながりをよく意識する

そうすることでようやく、つながったフレーズが生まれます。

別の言い方をしましょう。注意すべきなのは「音色」です。仮に音自体は繋がっていても、直後の音との音色があまりにも異なると別々に聴こえてしまうのです。だからこそ、音を聴き続けることで音色に関連性を持たせないといけません。また、隣の音と音色が近ければ、音量に差があってもレガートに聴こえるので、音色を揃えることでフレーズの細切れを防げるのです。

鍵盤をおろしたまま、音を保持していることを意識する。「音を持ち続ける」という言い方をすることもあります。

【指は離してしまい、ペダルで残す場合】

ショパン「ノクターン 第2番 Op.9-2」

譜例(PD作品、Finaleで作成、4小節目のメロディ)

譜例のような跳躍するメロディで、「指ではレガートにできず、ペダルでつなげざる得ない場合」では、同様の注意が必要です。音を聴き続けることで音色に関連性を持たせましょう。

ショパン「舟歌 Op.60」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

曲頭に深いバスの音が出てきます。

「指は離しているけれども、ペダルで音響を残して長く伸び続けているバス音」の響きは、音を聴き続けるべきところの代表格。聴き続けることで、直後に出てくる音のバランスを決定することができます。

もし、バス音を耳で聴き続けていなければ、直後に出てくる音の「ダイナミクス」も「音色」も「全く無関係なもの」となってしまうでしょう。

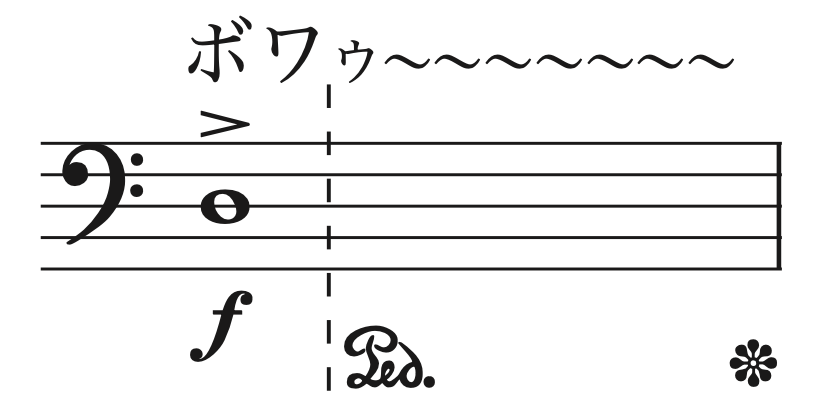

‣ 19. 音の変化を聴く:打鍵後の音色

ピアノは減衰楽器なので、打鍵し終わった音に関しては、文字通り減衰していきます。このときに、「減衰楽器」という言葉から「音量が減少すること」ばかりを気にしてしまいがちですが、音色も変化していることを意識してみてください。そうすることで、次に出す音のニュアンスを考えたり、ペダリング決定などの判断材料になります。

例えば、以下の図例を見てください。

図(Finaleで作成)

特にフォルテ以上のダイナミクスのときに顕著なのですが、打鍵の直後には一瞬だけ「破裂音」といいますか、「ボワ」という音響がします。打鍵した時のハンマーが当たった瞬間に立つ音響のことです(電子ピアノでは、再現されていない機種もあります)。

音響をよく聴くと、図例で示したように「ボワ」の後に「ウ〜〜〜」という通常の伸びている音である柔らかい音が続きます。また、「ウ〜〜〜」の中にも音色の時間的変化が含まれます。

・後踏みペダルにして、このボワという破裂音を拾わないようにしたり

・クリーンな音色へ変わってから、その部分だけをペダルで拾ったり

という工夫ができたり、逆に、わざと打鍵前からペダルを踏み込んでおいてすべての音の状態を共鳴させるという手もあります。

いずれにしても、このような判断をしていくためには「音色の時間的変化がある」という事実を把握したうえで音を良く聴いている必要があるわけです。

► E. 楽曲の深層理解と音色の関係

‣ 20. 音楽的直感の重要性

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、50-53小節)

譜例のようなカタチはこの楽章で何度も出てきますが、点線で示した部分では、和声的に提示部ではなかった反れ方をします。こういったところでは、ただ単に音を正しく並べるのではなく音色を考えることが重要です。

「何か感じたら?」と自分へ言い聞かせてみてください。何かを感じてフッと音色を柔らかく変えると、思案げなこのひとときの意味が出てきます。ポピュラーでいうディミニッシュセブンスコードですが、この直後の ff を予見しているかのようですね。

作品がふと見せた表情に対して演奏者自身がきちんと反応して、空気感を作るようにしましょう。

‣ 21. メロディのアクセントの位置が変わると色彩が変わる

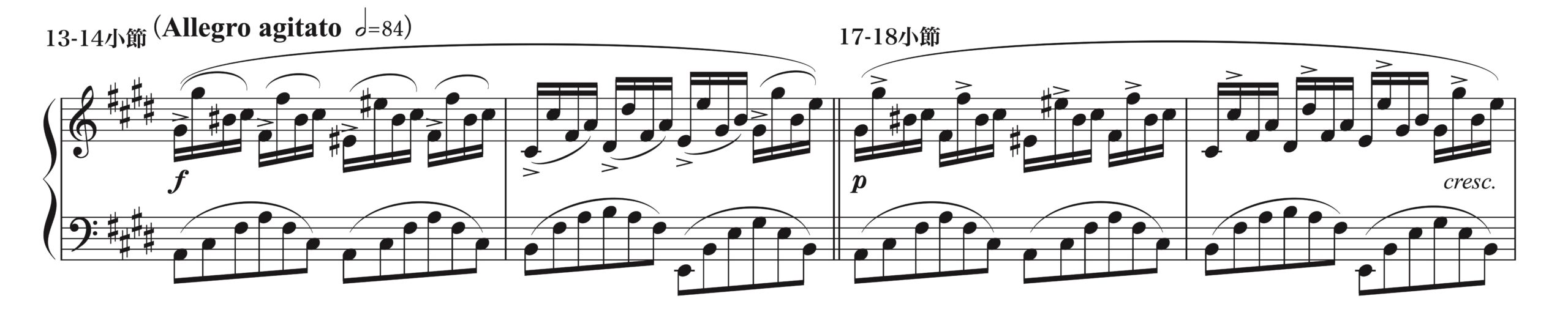

ショパン「幻想即興曲」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、13-14小節 および 17-18小節)

分散されてはいますが、オクターヴでメロディを演奏しているのと同様な考え方ですね。左側の譜例と右側のそれを比較してみましょう。

繰り返しの際の対応する部分を抜き出したのですが、繰り返しでは上のラインの方にアクセントがつくように変化しています。強調される位置がずれたのは確かなのですが、「どこを強く、どこを弱く」だけではなく、それによって色彩がどのように変わったのかをしっかりと感じ取るようにしましょう。

ショパンは、譜例の幻想即興曲やエチュードをはじめ、他のいくつかの作品でも、上記のようなメロディの上と下のバランスを変える手法を取り入れています。こういった表現に出会ったときに感じ取り考えるべきなのは、繰り返しますが、音量のみでなく、音色・色彩の変化です。

‣ 22. モヤがかかったような音色の要求

現実的ではないモヤがかかったような音色が求められる場面は、時々出てきます。

例えば、以下のような例。

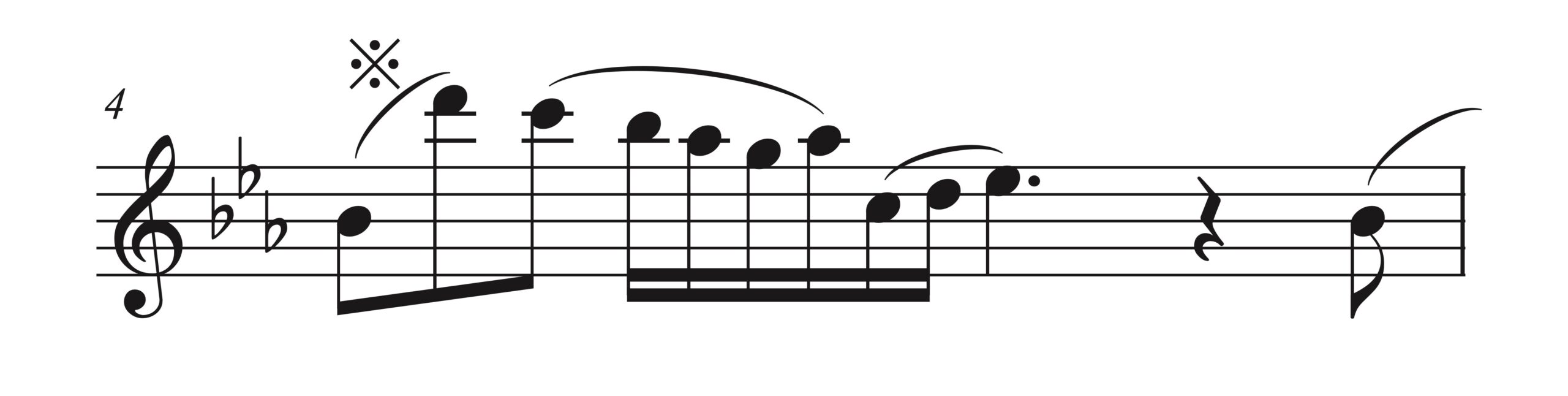

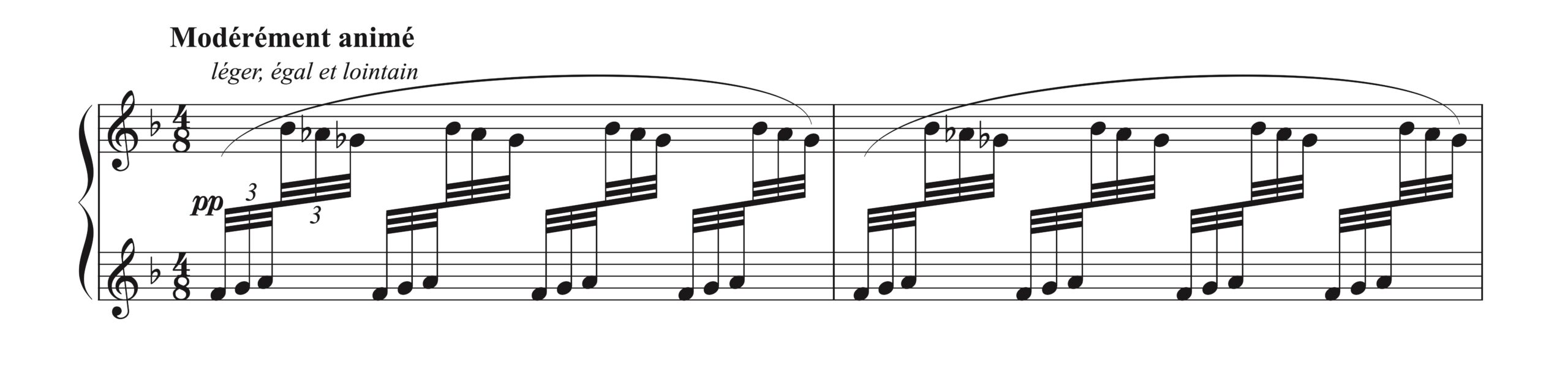

ドビュッシー「前奏曲集 第2集 より 花火」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

ここでの細かなパッセージは、モヤがかかったような音で遠くで鳴っているかのようです。ドビュッシーによって「léger, égal et lointain(軽く、音の粒をそろえて、遠くで響くように)」とも書き添えられています。

テクニック的には、指を高く上げ過ぎず、鍵盤に触ったまま打鍵する意識を持つと、モゴモゴ言わせることができます。表現を助けるためにソフトペダルを用いるのもアリでしょう。速いパッセージだからといって指を高く上げて発音してしまうと、現実的なナマっぽい音になってしまいます。

もう一例を見てみましょう。

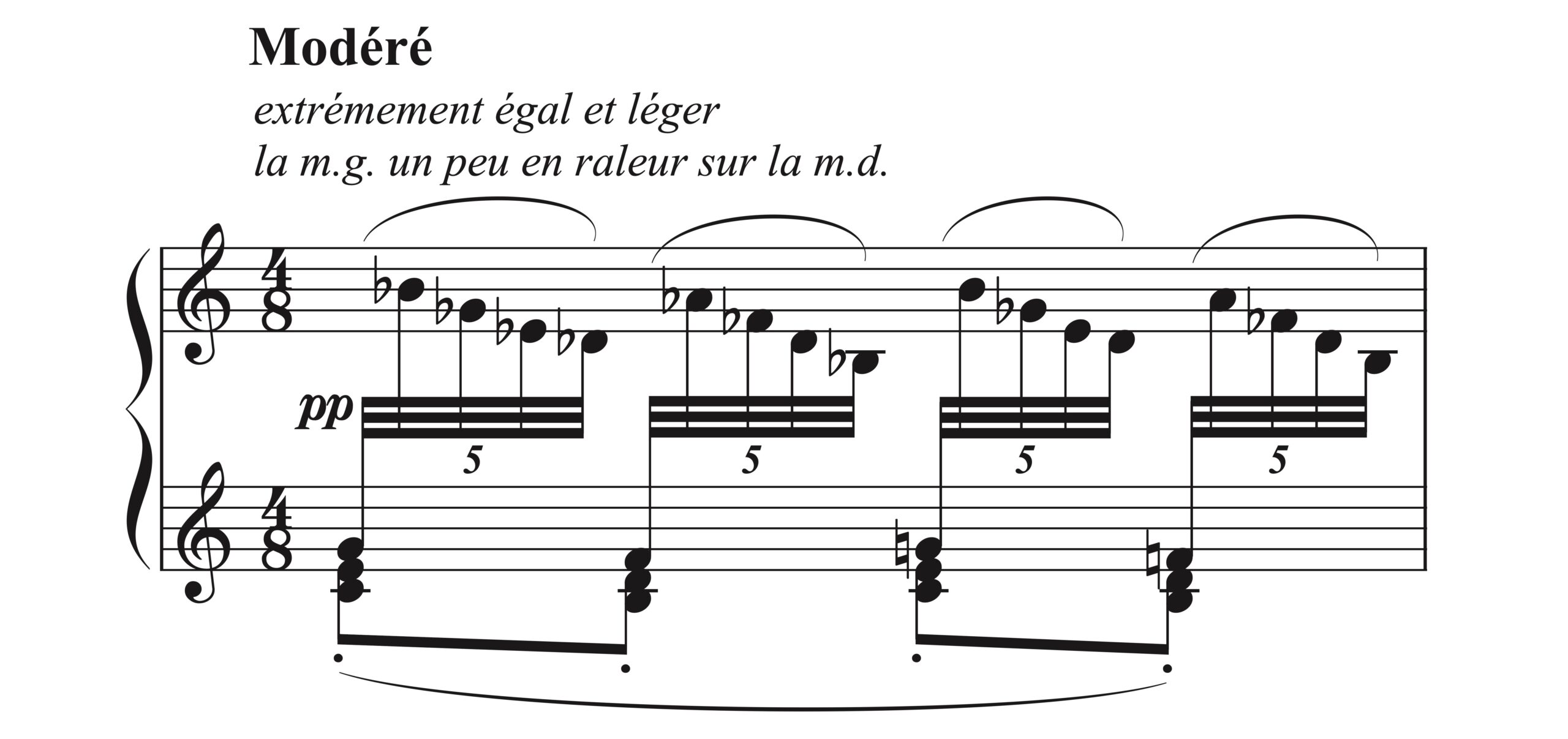

ドビュッシー「前奏曲集 第2集 より 霧」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

この例でも同様に、細かいパッセージはモヤがかかったようなはっきりしない音色で欲しいところです。

他の作曲家の作品では、例えば「サルヴァトーレ・シャリーノ」などは、ピアノ曲において同様な表現をたくさん取り入れています。

「とても動いているのに、とても静か」というのは、ある意味では特殊な表現と言えるわけですが、これを見事に表現できるようになればこなせる作品の幅が広がります。

‣ 23. ピアノで表現するピッツィカート的表現

ピッツィカートとは、「弦楽器(主にヴァイオリン族)の楽器で、弦を指で弾いて音を出す演奏方法」のことです。

通常であれば弓でこするのでロングトーン(音を持続させて長くのばすこと)も可能ですが、ピッツィカートの場合は「ポン」あるいは「ボン」という短い音とともに響きは消えていきます。和音演奏や同音連打演奏などもある程度は可能で、演奏する音域によって音色は多少変化します。

「ピアノ曲に出てくるピッツィカート的な表現」は意外にも多くの作品に見られます。

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 より デルフィの舞姫たち」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲尾)

一番最後のB音は「4分音符」であり、なおかつ「テヌートスタッカート」がついていることに着目してください。

このような「短く切れるけれども多少の余韻が残るような低音表現」というのは、コントラバスのピッツィカートやチューバのつぶやくような一吹きを思わせます。

実際には、ここまで低い音を通常のコントラバスでは出せません。作曲家はピアノ曲としてピアノという楽器の音域を考慮して音を選んでいます。

ピッツィカートの音色は、「たとえダイナミクスは小さくても、音に芯があり、割と輪郭がはっきり見える」のが特徴です。

そこで、ピッツィカートをイメージさせる音をピアノ曲で見つけたときには「音色」を考えるべきでしょう。速めの打鍵速度を意識し、指先で軽く突くように演奏すると、小さくても芯のある音を出すことができます。

‣ 24. ハープっぽい音の出し方

ピアノの先生に「ここはハープっぽい音を出して」などと言われたり、独学の方でも「ここはハープのような響きで弾きたい」と思うことはありませんか。

ピアノの音を使って「ハープ」のようなサウンドを表現する具体的な方法を紹介します。

ピアノで演奏する以上、音響的には「ピアノの音」なので、ハープらしさを出すためには演奏技法で表現しなければいけません。そこで注目すべきは、ハープという楽器が持つ「音の立ち上がり、減衰、余韻」の特徴です。

ハープの音は:

・立ち上がりが速い

・減衰も比較的速い

・余韻は弦を押さえて止めなければ自然に伸びる

という特徴があります。

例えば、8分音符のアルペジオパッセージであれば、「ダンパーペダルを用いつつも、指ではスタッカートにする」方法が効果的。こうすることで、音に空間性があるハープの音質に近づきます。ペダルで音自体はつながっていても、手でつなげない限りレガートにはなりません。この原理を逆に利用した表現テクニックです。

加えて、打鍵速度を少し速めにして、弦をはじくようなハープ特有のアタック感を意識すると、より効果的にハープらしい音色を演出できます。

‣ 25. スクリャービンが取り入れた、3手的なピアノソロ書法

スクリャービン「ピアノソナタ 第4番 Op.30 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、35-36小節)

演奏の仕方は明らかで、最上段を右手、中段と最下段を左手で演奏します。中段と最下段が、「左手のためのピアノ曲」のようになっているのが分かります。構造的には、「左手のためのピアノ曲の上で、右手がエコーをやっている」ということなので、音楽的な比重は圧倒的に左手が占めています。

こういった書法は演奏も比較的難しいですし、スクリャービンのように自身がピアニストであったり左手のためのピアノ曲を研究した作曲家でないと、中々思いつきにくいものでしょう。

特に近代以降の作品で見られるようになったこの書法ですが、「音色が多色になる」という点で音楽を深化させました。

・エコー

・メロディ

・内声

・バス

この4つの要素がいっぺんに出てきているわけなので、3本の手で弾いているかのように聴こえます。

フランツ・リストのピアノの腕前が凄すぎて何本もの腕を持っているのではないかというイメージから、たくさんの腕を持ったリストが描かれたイラストがあるのを知っていますか。しかし、それとは根本的に異なっています。このスクリャービンの例は、技巧的で3本の手で弾いているように聴こえるのではなく、多層的でそのように聴こえるのです。

「右手でメロディを弾き、左手で伴奏をする」というオーソドックスなスタイルではない書法は他にもたくさんあります。

自身が取り組んでいる作品でも「役割分担を見る」という視点で楽譜を眺めてみてください。小さなことでも発見があるはずです。

‣ 26. 異なるニュアンスをオクターヴユニゾンさせた音色

ドビュッシー「子供の領分 4.雪が踊っている」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、22-25小節)

ソプラノのメロディの2オクターヴ下で、バスもメロディを演奏していることに着目しましょう。音価だけでなくアーティキュレーションも不統一です。

これは明らかに、音色のための工夫。「長い息で歌うソプラノ」に対し、「ペダルを使っていても手は切ることでポツポツした響きのバス」をオクターヴユニゾンさせて音色を作っています。

この例の他にも、「片手はレガートでメロディ、もう片方の手はスタッカートでメロディ」といったオクターヴユニゾンも時々見られ、やはり「音色のための工夫」と言えます。

オーケストラでも、「レガートのメロディに、切れるピチカートのメロディを足して音色を作る」などといったことは頻繁に行われます。

► 終わりに

音色を深く追求することは、ただのテクニックの向上に留まらず、音楽そのものを理解し、感じ、表現する力を養うことにも繋がります。

本記事で取り上げたヒントが、演奏における新しい発見や挑戦のきっかけとなるでしょう。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント