【ピアノ】演奏におけるアゴーギク:音楽表現を深める重要ポイント集

► はじめに

音楽演奏において、楽譜に忠実であることと音楽的な表現は必ずしも同じではありません。ピアノ演奏におけるアゴーギク(速度法)は、非常に繊細な技術です。

本記事では、アゴーギクの本質的な理解と実践的な表現ポイントを解説します。

► A. アゴーギクの基本概念

‣ 1. 音符に支配されない柔軟な音楽表現

アゴーギクに悩んでカチンコチンになってしまうケースは多いようです。以前の筆者もそうだったのでとてもよく分かるのですが、これは、音符に支配されている状態です。

例えば、8分音符が書かれているからピッタリ8分音符の長さだと思って、音楽を動かせなくなってしまう。他者の演奏から学んだりして動かし方が何となく分かった気になっていても、結局動かせなくなってしまう。

作曲家が意図したリズムの近似値が楽譜へ落とし込まれているだけとはいえ、拍感が無くなってしまったら勝手な演奏になってしまいます。しかし、頭の中が整理されて楽曲の骨格を把握したら、極論、もう8分音符の旗なんて鉛筆で塗り潰してしまっても構いません。

様々な人物の観点から「こうしたほうが美しいかも」「こうしたほうが音楽の流れに沿っているかも」などといったことはいくらでも出てきますが、音楽に「絶対にこうしなきゃいけない」というのは1個もありません。

「自由」と「勝手」は違うので、だからこそ可能な限り音楽史や演奏論なども勉強しておくといいのですが、そのときの経験や知識で一番だと思う判断をすれば、それはそれで正解です。自分の責任で演奏するとはそういうこと。その精度がだんだんと上がっていけばいいのです。

‣ 2. アルペッジョから読み取るアゴーギクのヒント

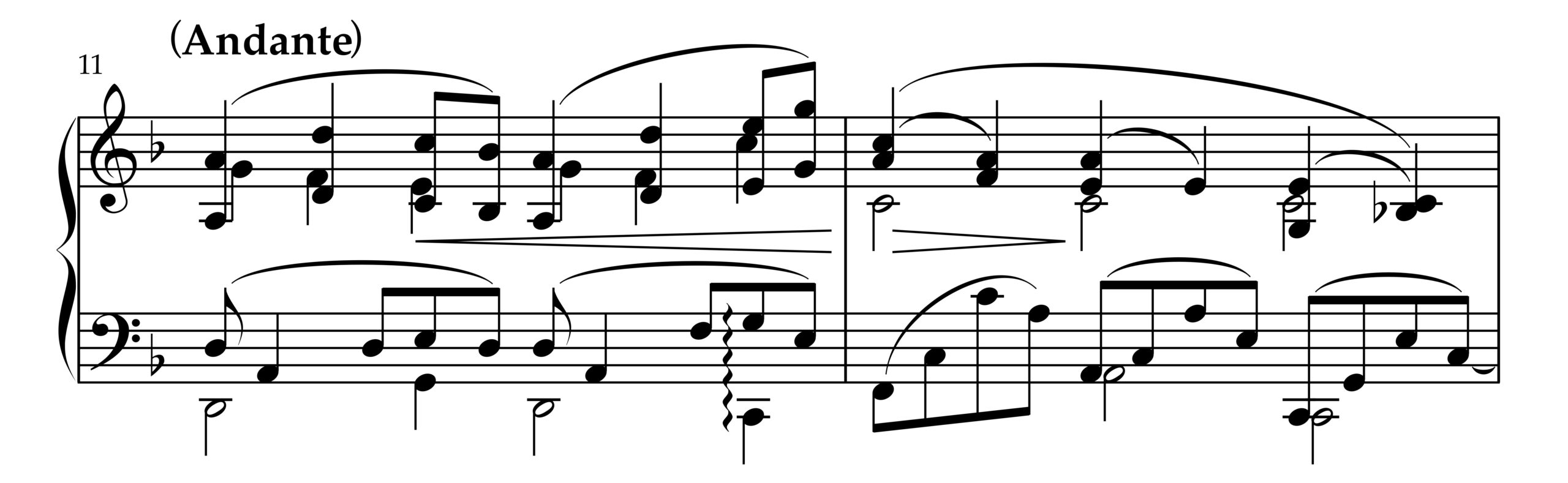

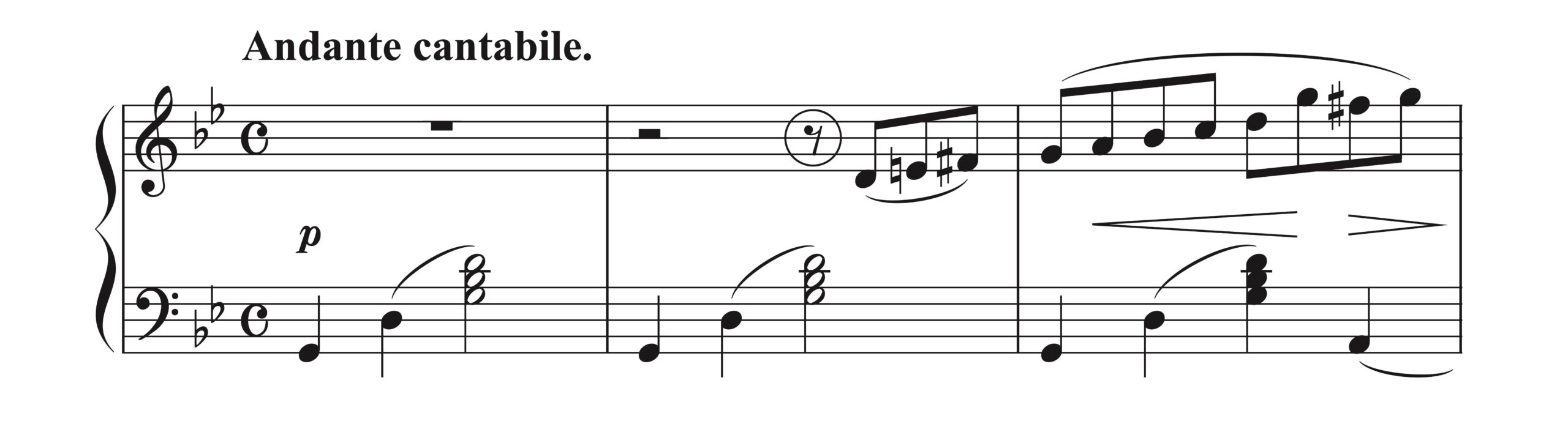

ブラームス「6つの小品 ロマンス Op.118-5 ヘ長調」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、11-12小節)

クレッシェンドの途中の左手パートにアルペッジョが書かれています。このアルペッジョは、12度音程に手が届かない奏者に迎合して書かれたものではなく、表現としてのアルペッジョです。したがって、仮に12度音程が届く場合でも、自慢気に一度に押さえずアルペッジョにして弾いてください。

作曲家が表現としてのアルペッジョを使うときというのは:

・和音でカツンと入らず、柔らかい音色が欲しいとき

・親指で弾く音が重要な音になっていて、それを浮き彫りにして欲しいとき

などが代表的ですが、もちろん、場面ごとに意図は異なります。

上記の譜例のところでは「アゴーギクの表現と共にあるアルペッジョ」と考えることもできるでしょう。

12度のような音程が広めのアルペッジョの場合には、演奏をするにあたってどうしても微妙な時間がかかります。バスが鳴らされるタイミングもわずかに拍より前へ出されます。考え方によってはこれが味であり、音楽のうねりになります。

(再掲)

ブラームスは力のある作曲家なので、クレッシェンドとデクレッシェンドの間にある小節のまたぎ目という、やや時間が広がっても不自然ではないところの周辺にアルペッジョを書いてくれています。

言い方は良くありませんが、力があまり高くない作曲家が書いた作品や一部の編曲ものなどでは、音楽のエネルギーが明らかに前へ進んでいてゆるめるべきでないところで、時間をかけないと弾けないロングアルペッジョを書いてしまったりしています。

逆に考えると、力のある作曲家が書いたアルペッジョはアゴーギクの参考になる可能性があるということです。意図的な場合を除き、力のある作曲家は音楽エネルギーの動向に反した表現付けをすることはありません。

► B. 音楽表現の技術

‣ 3. 拍への入り方と音楽の流れ

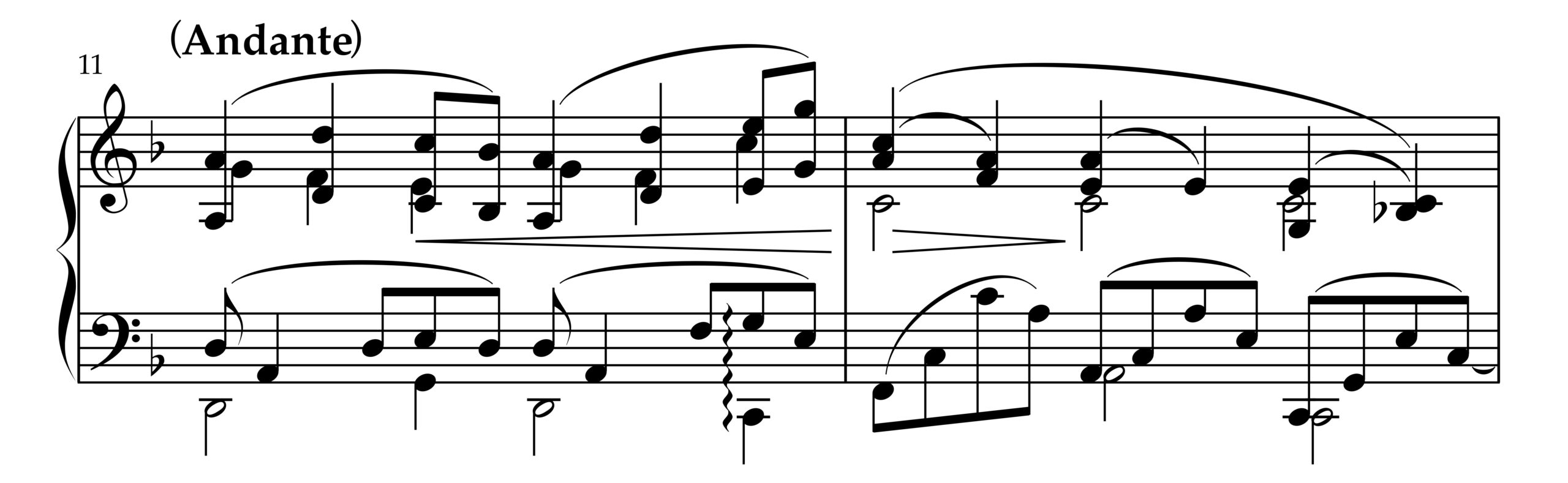

ショパン「エチュード Op.25-12(大洋)」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

筆者は、音楽表現における「タメる」という言葉が好きではないのですが、イメージがつきやすいと思いますので使って解説します。

2小節目の頭の矢印で示したところを見てください。

解釈の一つとして「この小節頭の音でわずかに待つ(タメる)」というやり方があります。

この方法をとるときに気をつけるべきことは、「原則、拍へ入る前に待たず、入ってから待つ」ということです。つまり、前の小節の4拍目などでゆっくりしてしまわず、in tempo で次の小節へ入ってしまい、入ってから「最初の音のみ」を使って「わずかに」待つ。このようにすることで、音楽の方向性を見失わずに弾き進めることができます。

ゆっくり練習(拡大練習)をしているときから心がけておかないと、テンポを上げたときにも拍へ入る前に待つクセが残ってしまうので、注意しましょう。

「拍へ入る前に待たず、入ってから待つ」

これを、「ピアニズムへのアプローチ 音楽的なピアノ演奏法」 著 : 大西愛子 / 全音楽譜出版社 という書籍では、以下のような分かりやすいたとえで表現しています。

音楽は拍から拍へと流れます。

歩くのと同じように足を上げたら、その足が地に着かないと困りますが、両足が地についている中は、次に上げる足は幾分遅れても、たいして変には感じません。

(抜粋終わり)

拍へ入る前に待ってしまうのと入ってから待つのとではどのように表現の差が出てくるのかを、実際に試して確かめてみましょう。音楽の流れが全く異なるのが分かるはずです。

・ピアニズムへのアプローチ 音楽的なピアノ演奏法 著 : 大西愛子 / 全音楽譜出版社

‣ 4. エスプレッシーヴォとルバートの共通点

「ピアノ演奏おぼえがき」 著 : ハンス・カン 訳 : 城 房枝 / 音楽之友社

という書籍に、以下のような文章があります。

旋律的なフレーズをエスプレッシーヴォで演奏するには、つまり重要な音にアクセントをつけ、あまり重要でない音はさらっと流して弾くのである。

(抜粋終わり)

この考え方というのは、ルバートの表現方法とどことなく近いものがあります。

ルバートでは、ただ単に揺らそうと思っても大抵うまくいきません。それよりもまずは、どの音を大切に扱い、どの休符をどんな空気感でとらえ、などといったことを細かく解釈して素直に音にしていくと、自然とそこにニュアンスができているものです。

楽曲にもよりますが、大事な音や強調したい音にはやや長くとどまる選択肢もありますし、音量のみで強調したい場合は必ずしも長くはとどまらずに表現する手もあります。

つまり、一つ一つの音符や休符をどのように扱うか、また、カタマリとしてみたときにどのように扱うか。こういった視点で譜読みをして音にしていくことで、勝手にアゴーギクらしきものがついてくるのです。

いずれにしても、上記のハンス・カンによるコメントにもあるように、重要な音と重要でない音をしっかりと見分けることが、エスプレッシーヴォとルバートの表現にとって欠かせない視点となります。

・ピアノ演奏おぼえがき 著 : ハンス・カン 訳 : 城 房枝 / 音楽之友社

‣ 5. 「歌う」こととダイナミクスの関係

ある箇所で歌おうと思うと、どうしても「強く」弾いてしまうことが多いと思います。

その方法は決して間違っていません。一方、歌う方法を他にも覚えておくと表現の幅が広がります。

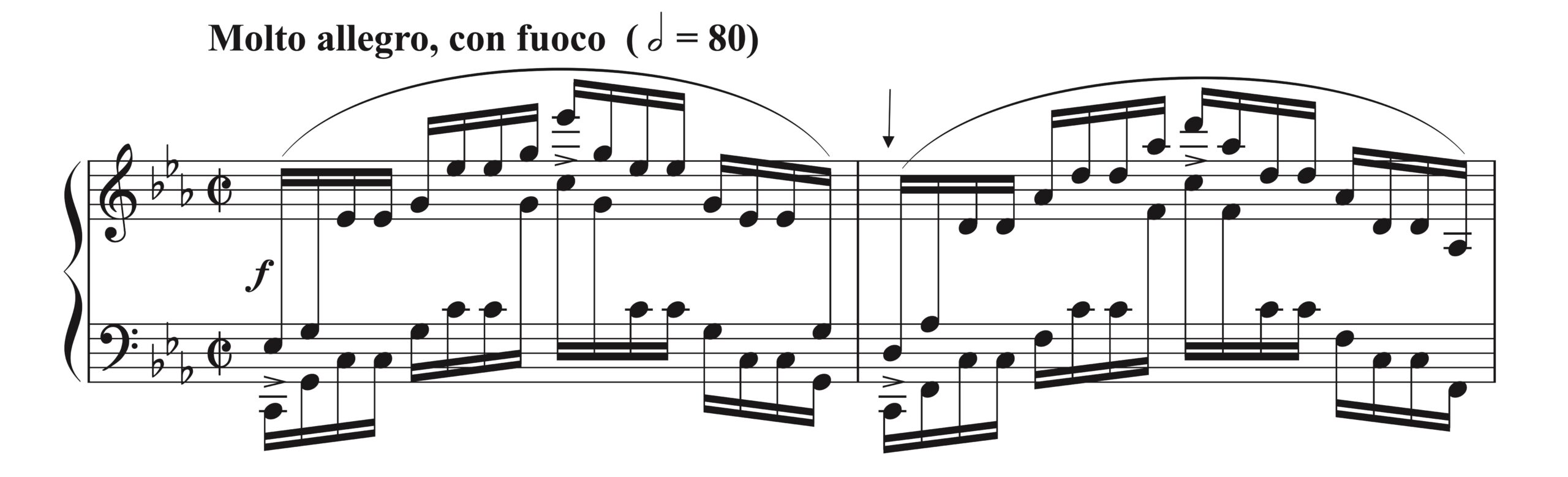

ショパン「ポロネーズ 第1番 嬰ハ短調 Op.26-1」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、60-61小節)

61小節目では、右手のメロディの一つに「アクセント」がついています(エキエル版では、小さなデクレッシェンドの松葉に書きかえられています)。アクセントと言えども、強く弾いてしまうと何だかしっくりきません。

ここでは、「アクセントの付いている音に少しだけ長く留まる」と解釈するのがいいでしょう。「強調の仕方」もダイナミクスだけではないのです。

・フレーズを明確にするためにはどうやって音を扱っていいか

・どのように時間を使ったらいいか

を考えることで、勝手にアゴーギクがついてくれます。この方法をとることで、必ずしも強く弾かなくても歌うことができます。

どのような方法で歌うのかは、作品のタイプや前後関係などによって自身で判断していかなくてはいけません。そのためにもいくつかの手を知っておくことはプラスになるでしょう。

► C. 演奏テクニック

‣ 6. 曲想のつけ方と見つけ方

・どのようにデュナーミクをつけるか

・どのようにアゴーギクをつけるか

ということは、非常に難しい問題です。

解釈版に目を通すことで一通りのヒントは書いてありますが、譜面や文章にしている以上、どうしても完璧な解説は期待できません。また、ロマン派の作品などにおける微妙なアゴーギクについては言葉で説明しようがありません。

筆者は、ウィーンで現地の先生にこの件について質問したことがあります。答えはあっさりしたものでした。

とのこと。これはとても良い「曲想のつけ方・見つけ方」だと今でも思っています。

我々は、口で歌おうと思えば抑揚をたっぷりつけることができます。表情豊かなデュナーミクを伴って。揺れ動きも上手く表現できます。呼吸をしている以上、テンポをゆるめるべきところでゆるめなければ歌えないので、必然とフレージングに合った自然なアゴーギクが出てきてくれて、頭で考えなくても勝手にクリアされます。

一方、ピアノへ向かうと中々これができません。「呼吸をしなくても弾けてしまうから」というのが大きな理由の一つでしょう。

歌い方にもその人物の音楽性が出るので、歌えばすべて上手くいくかと言えば、そうとは限りません。だからこそ、自分の音楽性を育てるために良い演奏を聴いて学んだりと、日頃からのあらゆる学習は必要です。

そうは言っても、ピアノを通して考えるよりも、歌ってみたほうが音楽を捉えやすい部分があるのは確かです。筆者は長い間ピアノをやってきましたが、今でもデュナーミクやアゴーギクを探る際に「歌う」という方法を必ず取り入れています。

取り組みのコツは、表現を大げさにつけるつもりで歌ってみることです。そうすれば、ピアノへ向かっているだけでは気づかなかったことをたくさん発見できるでしょう。

‣ 7. ルバートが必要な楽曲の仕上げ方

「先に曲想をつけて、それに対して音が入るタイミングを合わせていく」というのが重要です。逆に、音だけ読んでしまってインテンポのような状態でおおむね弾けるようになり、その後から曲想をつけると音楽的に仕上がりません。

これはおそらく、音だけ読んでしまった状態の演奏が自分のその楽曲に対する標準となって身体に入ってしまうからでしょう。

曲想をつけていく際に重要なのは、譜読みをする段階で、実際に口で歌ってみることです。

‣ 8. ちょっとした休止のたびに音楽を停滞させない

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、5-8小節)

イエローマーカーで示した箇所のような「両手ともに音がなくなる、ちょっとした休止」では、音楽が停滞してしまわないように注意が必要です。

「大きな段落部分の休止」など、しっかりと終わらせてから次へ行くべきところもありますが、上記のような“ちょっとした” 休止でいちいち終わらせてしまうと、段落感がつき過ぎてしまいます。

「基本はシンプルに音楽を作る」

これを意識すれば、停滞感は一気に改善へ向かうでしょう。表現として様々な方法を取り入れるときには、できる限り意図を持って行うことを前提にしてください。

‣ 9. 楽をするためにテンポをゆるめない

「跳躍する箇所」など、演奏が難しい箇所で良く起きがちなのは、「難易度を下げて楽をするためにテンポをゆるめてしまっている」という状態。

その箇所でテンポがゆるんでしまっても本当に音楽的に問題ないかを、今一度考えてみましょう。時間をとる理由が難易度のためだけなのであれば、たくさん練習してでも正常の演奏をするべきです。

こういったことは一度やり始めるとクセになってしまい、どこででも何度でもやってしまいます。早いうちに修正しておきましょう。

‣ 10. テンポを動かさない表現

大きくロマン派以降の作品においては、一般的にテンポを自由に伸び縮みさせて演奏したほうが音楽的だと言われることが多くあります。

一方、それも結局は表現内容によります。例えば、「オルゴールの雰囲気」を出したい箇所があるならば、アゴーギクをつけ過ぎずに淡々と弾いたほうがイメージに近いサウンドが得られるでしょう。オルゴールという楽器は、その構造上、余程凝った作りのものでない限り、淡々と鳴り刻んでいくものだからです。それに、強弱も出にくい楽器です。

例えば、ラヴェル「亡き王女のためのパヴァーヌ」の40小節目〜のような箇所は、オルゴールのイメージが浮かびます。

さらなる例として、TV番組「スーパーピアノレッスン フランス音楽の光彩」の中で語られていた内容を挙げましょう。

ドビュッシー「子供の領分 4.雪が踊っている」のレッスンで、ミシェル・ベロフは以下のような指導をしていました。

あえてテンポを動かさないことによる表現を狙っているのです。

「夢」であっても、ショパン「子守歌 Op.57」などはもっとアゴーギクがついても問題ないでしょう。「雪が踊っている」における「異空間的な夢」に対して、「夢」自体の意味合いが根本的に異なるからです。

「動かすから音楽的」というわけではなく、「動かさないから音楽的」というわけでもありません。

・作曲家が表現して欲しいと思っているであろう内容

・楽譜を読み取った結果、自分の意思で表現したいと思った内容

がそれぞれあり、それらのためにベストな方針を選択するからこそ、音楽的な演奏になるのです。

► D. 高度な音楽的概念

‣ 11. 休符によるメロディの引き出し方

チャイコフスキー「四季 12の性格的描写 6月 舟歌」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

2小節目のメロディの入りにある、丸印をつけた「8分休符」がポイント。このような休符は、メロディを引き出してあげる休符にしたいところです。「空気感を演出する」イメージです。

この作品では、やや長めに8分休符をとり、テヌート気味にメロディを開始すると空気感を演出できます。

‣ 12. クライマックスにおけるテヌート

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第1番 ヘ短調 Op.2-1 第3楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、61小節目)

ここは一種のクライマックスです。しっかりと鳴らしたいところですが、細かく動いているのでズルズルと先へ行ってしまいがち。

そこで有効なのは「テヌート入れ」という解釈です。

譜例へ書き込んだテヌートは、原曲では書かれていません。

クライマックスの入りの数音を、テヌート気味にたっぷり演奏する。つまり、少しだけテンポを広げる。このようにすると、しっかりと鳴らせるだけでなく、ヤマのところのアゴーギク表現も作れます。もちろん、音楽の流れが止まるほど極端に引き伸ばしてはいけません。

もう一例を見てみましょう。

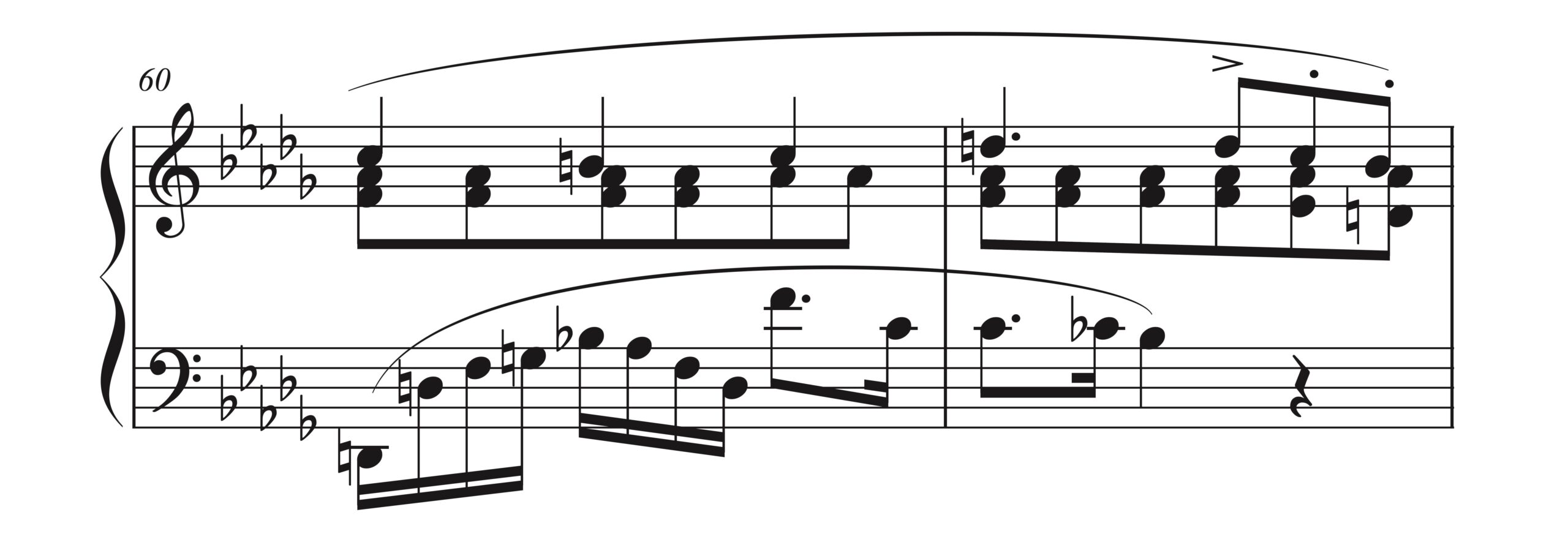

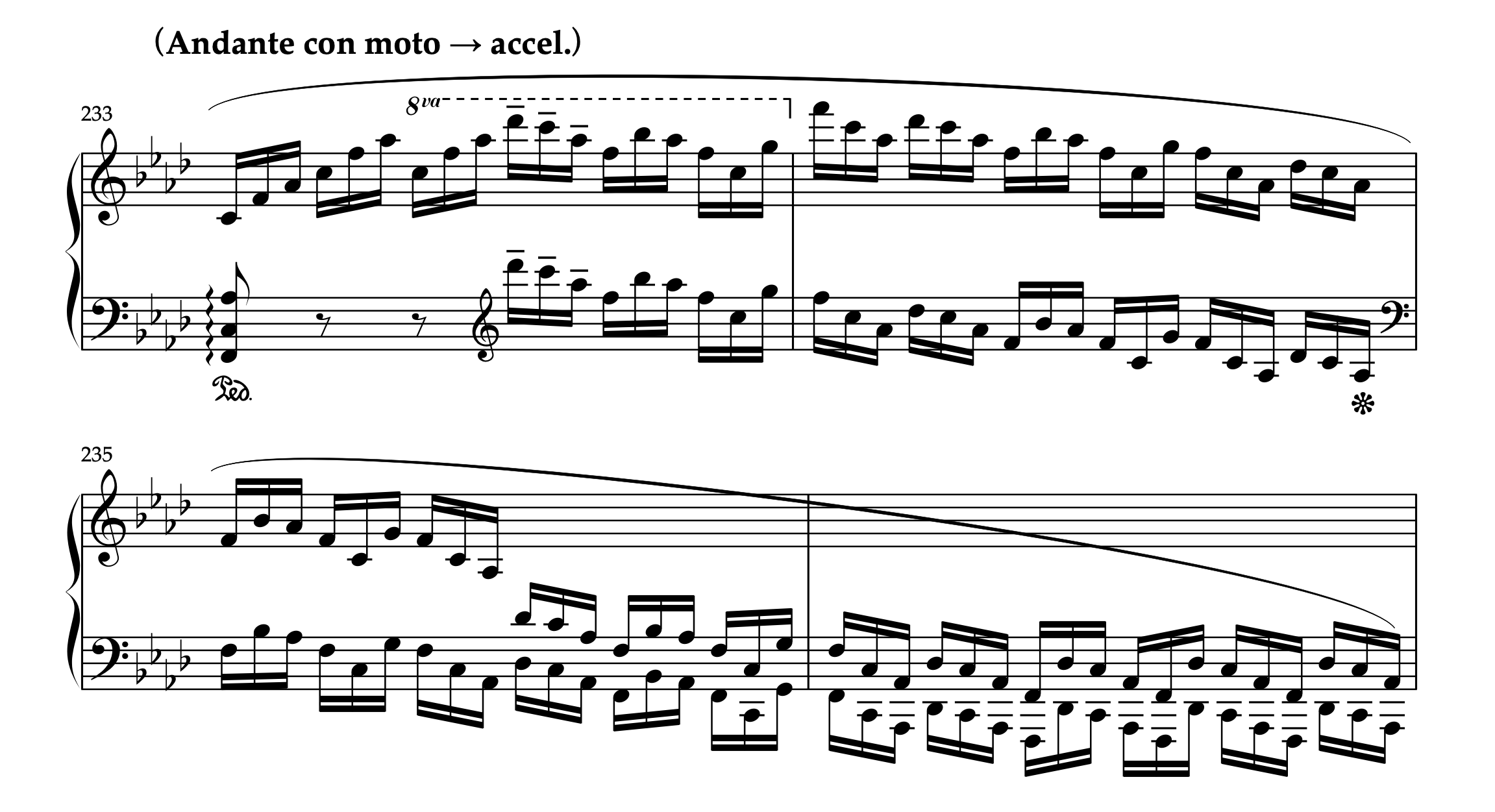

ショパン「バラード 第4番 ヘ短調 Op.52」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、233-236小節)

楽曲の一番最後、目まぐるしく降ってくるパッセージです。

譜例へ書き込んだ233小節目のテヌートは、原曲では書かれていません。

クライマックスの入りの数音を、テヌート気味にたっぷり演奏する。つまり、少しだけテンポを広げる。このようにすると、しっかりと鳴らせるだけでなく、山場でのアゴーギク表現も作れます。もちろん、音楽の流れが止まるほど極端に引き伸ばしてはいけません。

技術的な処理方法:

・降り始めの最初の2-3音にテヌートを入れて確実に打鍵

・その後は自然な加速で流れを作る

参考演奏例

クリスチャン・ツィメルマンのCD版などでは「テヌート入れ」を効果的に用いています。

取り上げた2曲の例で共通点に気づきましたか。

どちらも「クライマックスの ”下降音型” の始まりにテヌート入れしている」という共通点があります。

‣ 13.「転んじゃった」と「巻いた」の区別の仕方

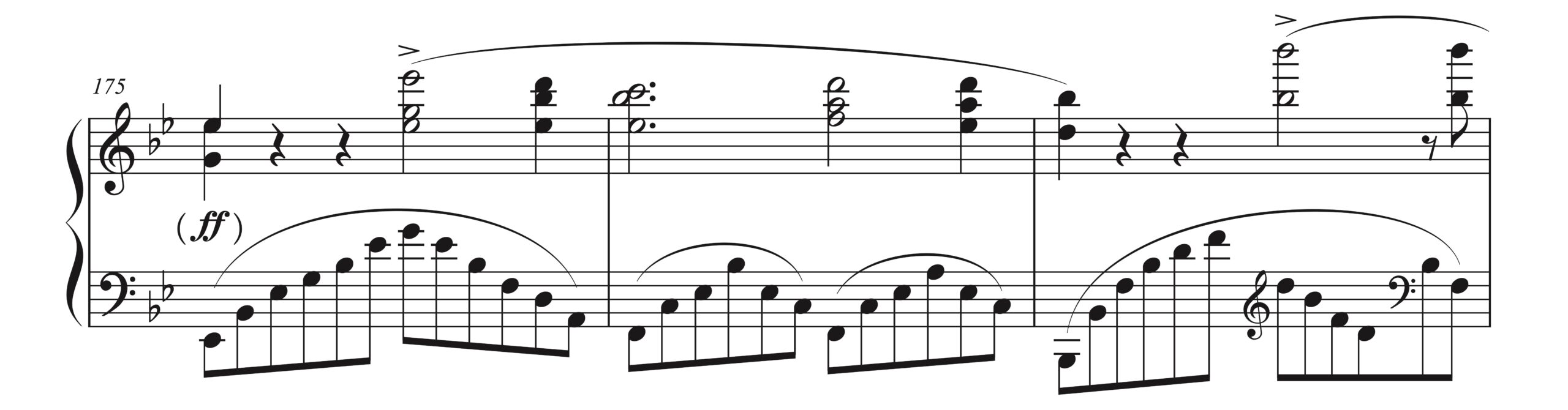

ショパン「バラード 第1番ト短調 Op.23」

譜例(PD作品、Finaleで作成、175-177小節)

このような8分刻みの伴奏などは、カタマリで速くしていくのであれば巻いた感があります。「だんだんと音と音との時間的感覚が狭くなっていく」という状態です。

一方、どれか特定の音のみが速く出てしまうと転んだように聴こえます。

この違いが分かりますか。つまり:

・前後関係が連続した前のめりは「巻き」

・前後関係が不連続になると「転び」

ということです。音楽エネルギーの流れと関係なく速くなってしまうと、転んだように聴こえるのです。

「走り」という言葉は、どちらの意味でも使われることがあります。

‣ 14. カツァリスが語った 「ルバート」

ルバートとは「盗まれたテンポ」という意味で、アゴーギクの範疇に分類されると考えてください。

NHK趣味百科「ショパンを弾く」という番組でカツァリスが以下のように語りました:

ルバートにはA型とB型の2種類あります。

A型ルバートは旋律部は完全に自由ですが、低音部、伴奏部はまったく変わりません。

低音部は動じない指揮者です。旋律部は大げさに弾いても低音部はほとんど動きません。

次は低音部がもっと揺れ動くB型ルバートです。

ショパンはA型ルバートが好みでした。だからテンポを勝手に遅らせてはいけません。

(抜粋終わり)

「ルバート」と聞いてイメージするのは、やはりB型ルバートのほうでしょう。実際、こちらのほうが演奏しやすいのは確かです。

一方、A型ルバートのことも知っておくと、それを聴いたときに取得できる情報が増えます。プロの演奏を聴いた時に「インテンポではないけれど、自分が慣れているルバートと違う」と思った場合は、A型ルバートを疑ってみましょう。

新しいことができるようになるためには、まずは他人の演奏の中でそれが使われているということに気づけることが重要です。いざやってみて、実践で行き詰まったときに参考にできる材料が増えるからです。

・NHK趣味百科 ショパンを弾く (NHK趣味百科)

‣ 15. ルイサダ氏が公開レッスンで語った「in tempo」の意味

もう随分前のことですが、ルイサダ氏が日本で公開レッスンを行ったときのことです。その当時音楽大学で学んでいた日本の学生が受講者となり、ショパンの作品を使った公開レッスンを行っていました。

レッスン最中に、カンタービレな曲想の箇所へ差し掛かったときのこと。

とルイサダ氏。

そこで、学生がメトロノームに合わせたようなきっちりしたテンポで弾いたところ、ルイサダ氏は、

と言ったのです。

ルイサダ氏の言う「in tempo」とは、「細かなルバートはあったうえで、大きく全体としてはスムーズに聴こえるように」という意味でした。メトロノームに合わせたような演奏では、細かなルバートまでなくなってしまいます。

「白鳥の移動」を例に出しましょう。

白鳥は、水の中ではたくさん足を動かしていますが、人間によく見える水面上のところはスーッとスムーズに動いています。あの状態をイメージすると分かってもらえるのではないでしょうか。

実際に演奏で実現するためには、何度も試しながら録音を聴き直したりして調整していくしか方法はありませんが、この感覚を分かっているかどうかが大きいのです。

‣ 16. in tempo とは「フリーハンドによる直線」

前項目で、「ルイサダ氏の考えている in tempoとは、メトロノームにきっちりとあわせたテンポのことではなかった」と書きました。「微妙な揺れはありながらも、全体としては一定に聴こえる状態」が音楽的な in tempo であると言いたかったのでしょう。

例えるならば、「フリーハンドによる直線」という表現がピッタリです。フリーハンドで可能な限りまっすぐの線を描こうとすると、全体的には直線に見えても、必ず細かな揺れが出ます。このニュアンスを想像してみてください。

定規を使って引いた直線は、それはそれで美しいのですが、味わいはありません。そういう美しさ、つまり「メトロノーム的な in tempo」は、数限られたときにだけ使えばいいのです。

‣ 17. ルバートとリタルダンド:微妙な感覚の違いを理解する

感覚的には理解していると思いますが、ルバートでゆるめるのとrit.でテンポをゆるめるのとでは、どこが異なるのでしょうか。

ジョーン・ラストが的確な言葉で解説しています。

「学習者のためのピアノ演奏の解釈」著 : ジョーン・ラスト 訳 : 黒川武 / 全音楽譜出版社

という書籍では、以下のように説明されています。

両方とも、基本的な拍節の流動を変えるものであるが、” テンポ・ルバート” の方は、フレーズの内部で行なわれるもので、必ずしも休止の点に向かってクライマックスを作っていくというものではないが、”リタルダンド” はフレーズの終点や休止の点に向かっていく。

ルバートは本能的で個人的感じであるが、リタルダンドの方は作曲家によって特別に指示されている。

(抜粋終わり)

rit.という見慣れた表現は、ただ単にテンポを遅くするためのものではないことが分かるはずです。だからこそ、音楽の方向性が見えにくくなるような開始点が早すぎるrit.は良くないわけです。

ジョーン・ラストの解説を踏まえたうえで、ショパンの作品などを眺めてみてください。rit.が書かれているところの音楽的意味が、以前よりもずっと鮮明に見えてくるはずです。

・学習者のためのピアノ演奏の解釈 著 : ジョーン・ラスト 訳 : 黒川武 / 全音楽譜出版社

► 終わりに

これらのポイントは、機械的な演奏から音楽的な演奏への転換を導くヒントとなるでしょう。大切なのは、規則に縛られず、音楽の流れと感情を読み取ろうとすることです。

関連記事として、以下の記事も参考にしてください。

【ピアノ】楽譜に書かれていない「テンポの揺れ」を表現するためのヒント

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント