【ピアノ】各声部のバランス調整完全ガイド

► はじめに

ピアノ演奏において、各声部のバランスは音楽表現の要となります。しかし、「メロディを際立たせる」「伴奏を抑える」という基本的な概念を理解していても、実践となると難しさを感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、声部バランスの基本的な考え方から具体的な実践方法まで、段階的に解説していきます。

► A. メロディと伴奏の基本バランス

‣ 1. 基礎:各声部同士のバランスのとり方

ピアノが他の多くの(単音)楽器と異なるのは、「同時にたくさんの音を発音できる」という点です。一度にたくさんの音を出せることで必要になってくる注意点は、何だと思いますか。

その一つは「同時に発音される音同士のバランス」です。

【今、一番の主役はどの声部なのか】

・「伴奏はもう少し静かに弾こう」

・「メロディはもう少し骨太で聴かせよう」

などと普段から考えていると思います。しかし、3声以上の楽曲になった途端にバランスから意識が離れてしまう演奏は意外にも多く見受けられます。

最も大事なポイントは、そのときの一番の主役はどの声部なのかを常に考えること。「バランスをとることは、優先順位を決めること」とも言えます。ピアノ曲のほとんどは常にどこかに主役がいる音楽だと思っておいていいでしょう。

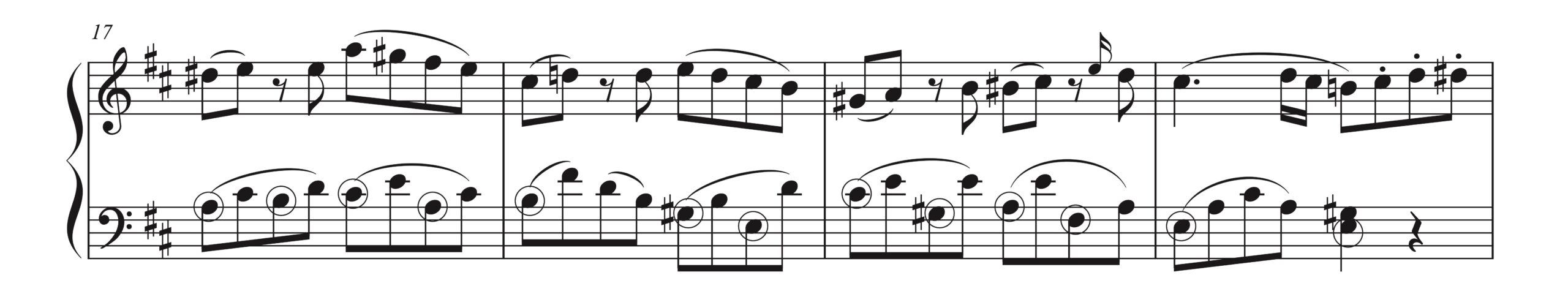

【両方とも主役の場合】

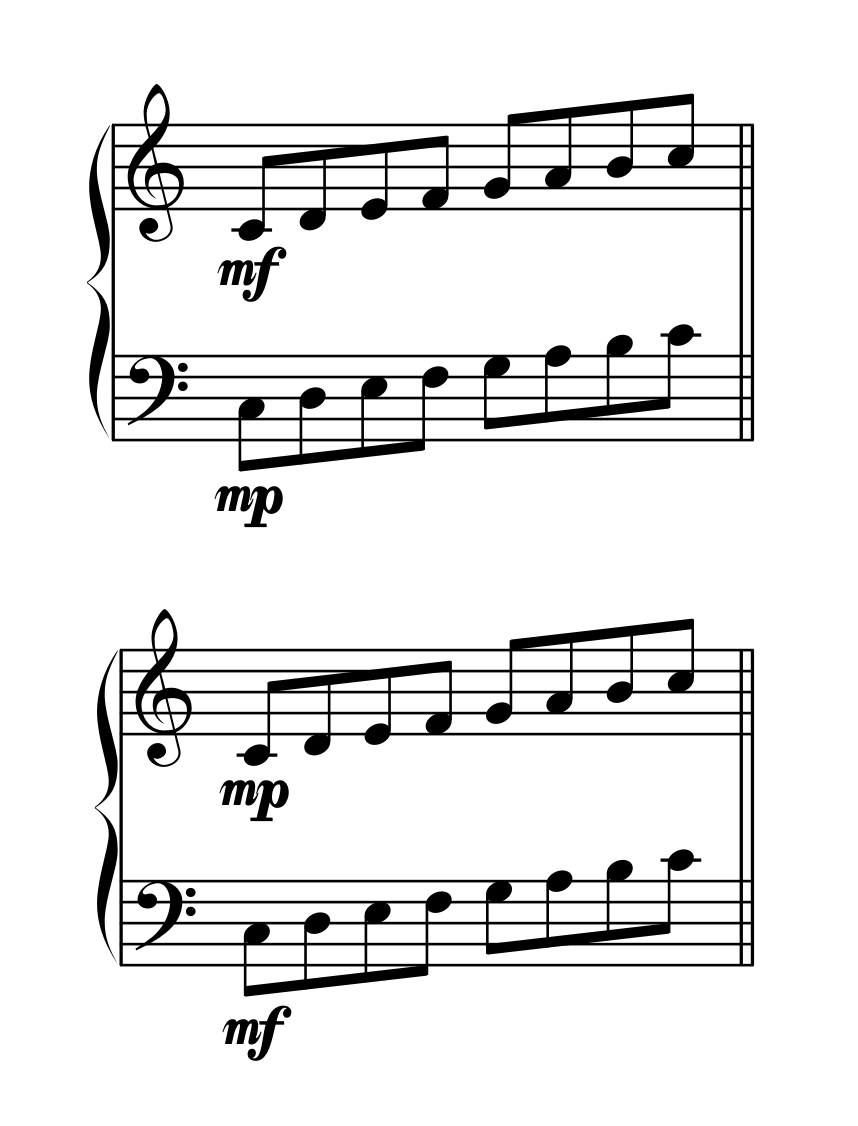

譜例(Sibeliusで作成)

音源で確認する

この譜例で、両者の表現の違いに耳が行くようになることが重要です。

「同時に発音される音同士のバランス」が異なります。音が異なるときはもちろん、譜例のように音は同じでも(オクターブ関係でも)バランスによって色彩が全く変わることに注意しましょう。

この譜例では音が同じ(オクターブユニゾン)なので、「両方とも主役」と言えます。この場合もバランスは重要で、大づかみに言うと、以下のような違いがあります:

・上のラインのほうが強調されると全体のラインがくっきりする

・下のラインのほうが強調されると響きが重視される

作曲家はここまで細かくダイナミクスを書いていない場合も多いので、自身のイメージをもとにバランスを調整する必要が出てきます。

・右手のほうを多めに表現する

・左手のほうを多めに表現する

・両手のダイナミクスを同じくらいに表現する

たった一箇所を演奏するだけでも、音色の選択肢はたくさんあるということを踏まえておきましょう。

‣ 2. メロディをキング(王様)にする

メロディというのは役割分担上とても重要であり、「王様」です。弱奏だからといって響きが詰まっていない音にならないようにしましょう。鳴っていないことで静けさを表現するのは、音楽的な演奏とは正反対をいってしまいます。

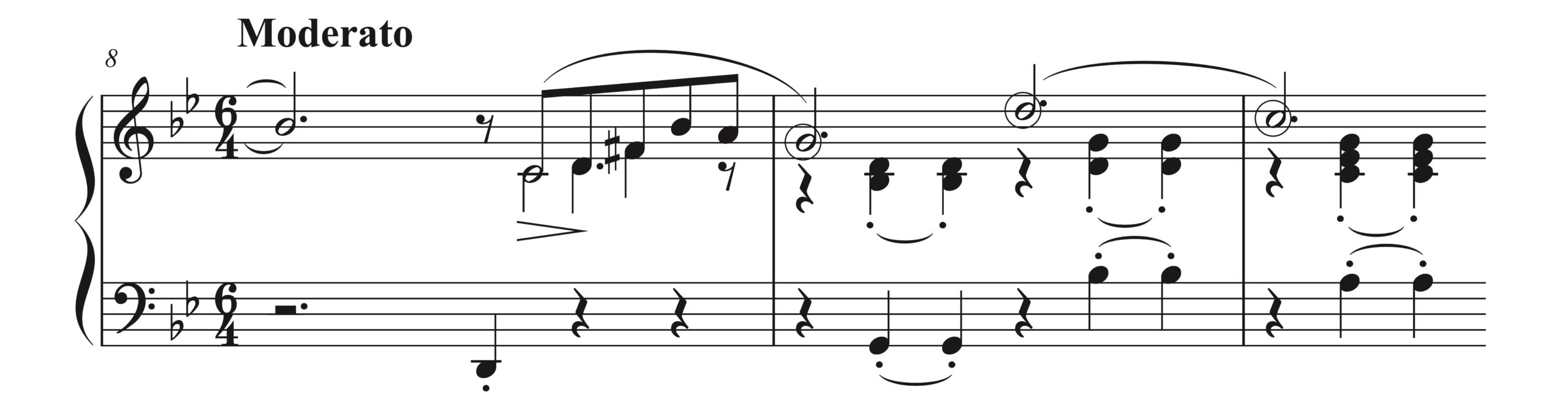

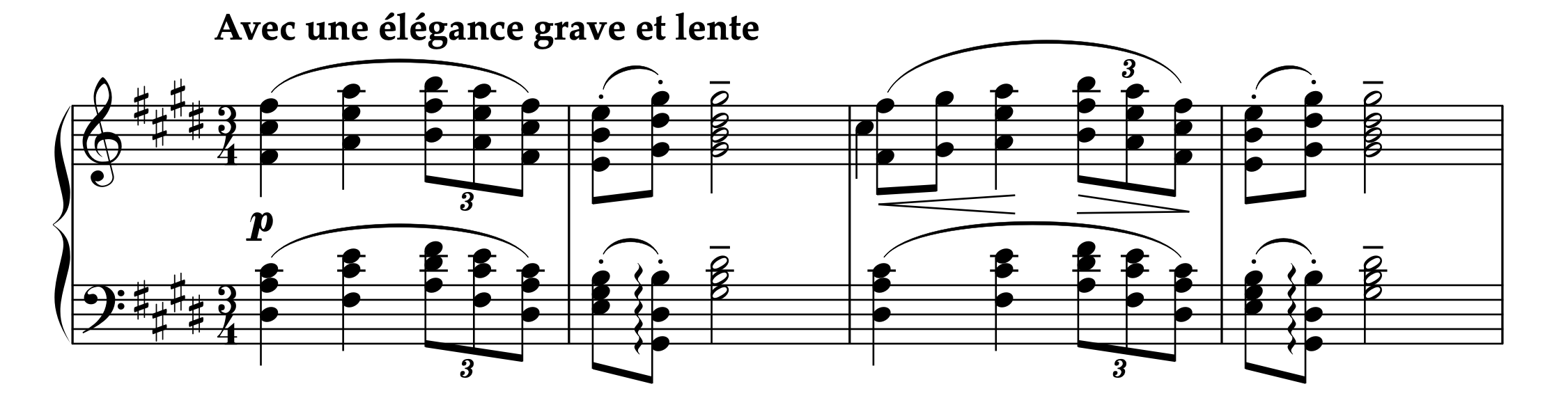

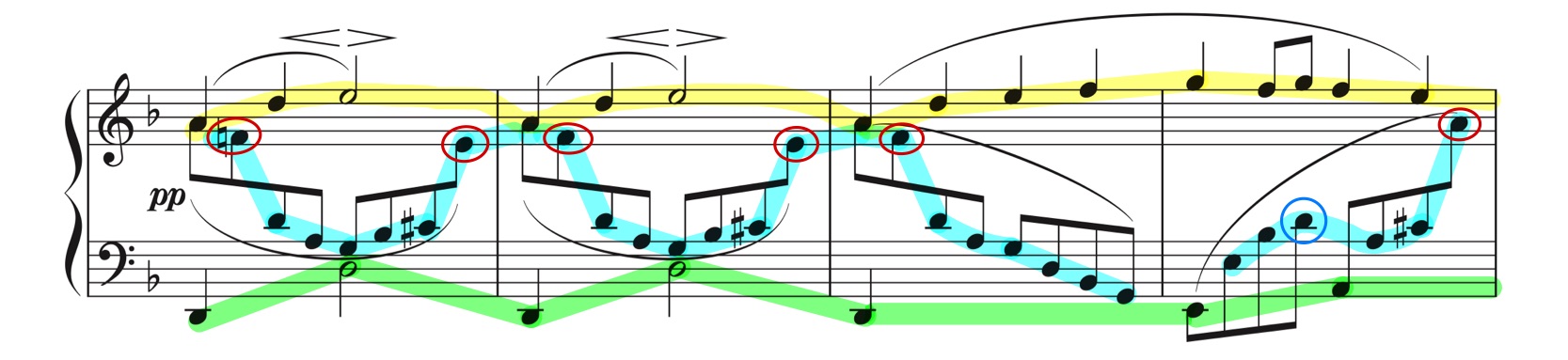

ショパン「バラード 第1番 ト短調 Op.23」

譜例(PD作品、Finaleで作成、8-10小節)

8分音符で動くメロディはもちろん、丸印をつけた長い音価によるメロディ音をしっかりと浮かび上がらせることが大切です。

「聴こえにくい」というのも、聴こえないのと同じ。メロディさえ聴こえれば、多少伴奏がヨレッとなろうがテンポが走ろうが、一応音楽にはなります。

・メロディが聴こえるバランスを死守する

・メロディを、もっとキング(王様)にしてあげる

これだけは意識しましょう。

‣ 3. すでに伸びているメロディを、内声で邪魔しない

意外とやってしまいがちなのが、すでに伸びているメロディを、内声で邪魔してしまうことです。

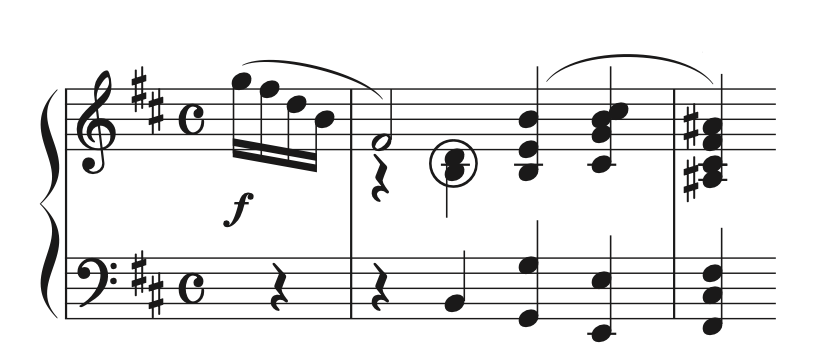

ショパン「ピアノソナタ 第3番 ロ短調 Op.58 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

1小節1-2拍目の2分音符によるメロディに注目してください。

2拍ぶんのびる音ですが、2拍目では内声が出てきます。この内声(丸印で示した音)は、2分音符のメロディが「鳴ったとき」の音量よりも小さく発音されなければ不自然です。

ピアノは減衰楽器なので、2小節目にはメロディFis音は減衰してきています。しかし、「発音されたときの音量で伸び続けていたら」と想定して、それよりも「小さな音量」「柔らかい音色」で内声を出す。そうすることで、音楽的な聴こえ方になります。

そのバランスを作るためには、2分音符を出したら安心しないで、響きをずっと聴き続けている必要があります。

f と書かれているのは、「あくまでも f 領域である」というだけであって、その領域の中での細かなバランス調整は必要なのだと理解しておきましょう。

ポイントは、「主役の音を大きく出す」ではなく、主役の音を常に意識するということ。

・伸びているメロディ音を聴き続ける

・「減衰していなかったとしたら」と想像してバランスを考える

こうすることで、内声や伴奏の「脇役としての在り方」が決まってきます。

‣ 4. 主従関係の重要性

「主従関係」という言葉があります。

「主」になるものと「従」になるものがあるからこそ「主」が存在感を持ち、「主」だけでは成り立たないことを「従」がサポートするわけです。

例えば、「動物」を主役にした絵を描きたいのに、真後ろにドーンと「富士山」も描いてしまったらどうでしょうか。主役に見えるものが分散してしまい、鑑賞者はどこを見ていいのか分からなくなります。

アニメやゲームに出てくる「ボスキャラ」が、大抵は「大きな身体」「強そうなルックス」で描かれているのも、そうでないと他の重要度の低い敵との区別がつかないからです。

音楽以外で例えてみましたが、要するに主役を引き立たせるためには脇役は出しゃばり過ぎてはいけません。

‣ 5. 多声部を確実に弾き分けなくてはならない理由

・メロディがきちんと聴こえて

・バスが深く支えて

・伴奏はメロディより目立たずに

・対旋律もメロディより目立たずに

などと各声部を弾き分けることで、立体的な音楽が生まれます。

一方、もっと楽器の特性に焦点をあてて、弾き分けるべき理由について考えてみましょう。

楽器ごとに得意なこと不得意なことなどはありますが、ピアノは10本の指で演奏できることもあり、他のほとんどの楽器よりも多声表現が得意です。だからこそ、多声表現を上手くできるかどうかが問題にもなってきます。

木管楽器などの「単旋律の楽器」では、特殊奏法でも使わない限り和音を出せないので、原則、多声表現ができません。「問いかけ」「応答」など、一曲の中で一人二役をやるケースはありますが、結局は、単旋律をつなぎ合わせているだけです。1本のみの楽器では、原則、多声表現にならないのです。

では、弦楽器の場合はどうでしょうか。ヴァイオリンなどの弦楽器では和音を出せます。

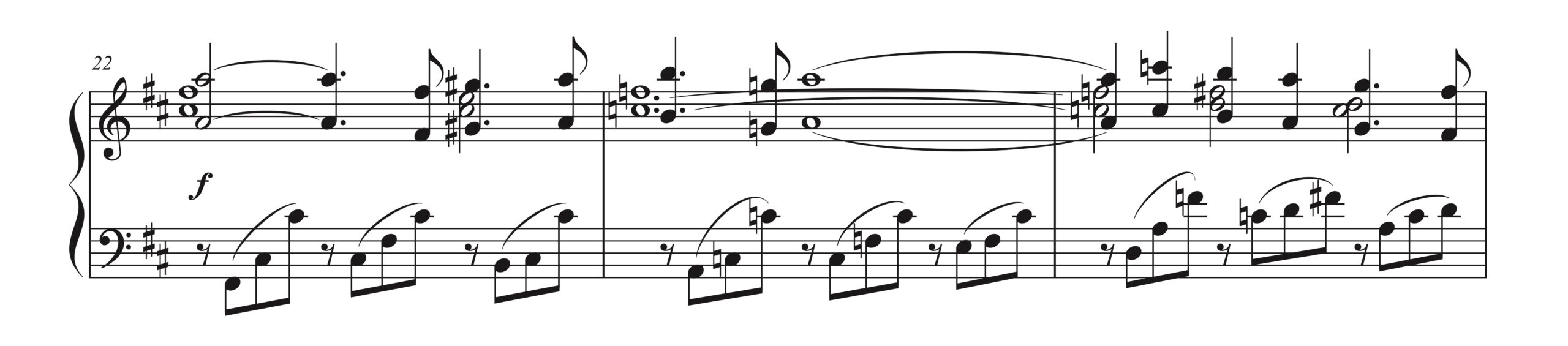

J.S.バッハ「無伴奏ヴァイオリンソナタ 第1番 ト短調 BWV 1001 より Adagio」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、3-4小節)

一方、譜例の赤色矢印で示したところを見てください。

旋律が断片的になっているのは、弦楽器の奏法上、一旦音を分断せざるを得ないからです。つまり、ヴァイオリンで多声表現はできるけれども、ピアノほど器用な多声の扱いはできないということです。それは、ヴィオラであってもチェロであっても同様です。

木管楽器や弦楽器の例を取り上げましたが、ピアノで出来る多声表現とは根本的に異なることを改めて理解しておきましょう。

► B. バランスの取り方のテクニック

‣ 6. ソロだと、結構平気で伴奏が出しゃばっている

歌や器楽の伴奏をする時は、決して主役を邪魔しようとは思いません。主役が少しでも良いソロを披露出来るように、少しでもステージ上で輝けるように、バランスを考えることと思います。しかし、ソロ演奏になった途端、伴奏部分が必要以上に出しゃばっている演奏は多いように感じます。

「ピアノ伴奏」と「ソロにおける伴奏パート」は「主役をひき立てるべき役割である」という点では同様です。メロディと拮抗していくべきときはあっても、原則はサポート役。

それぞれの音やパートがどんな役割で書かれているのかをよく考えましょう。

‣ 7. 引き算でバランスを取る

演奏を録音して聴いてみると「メロディと伴奏とのバランスが良くない」と感じることもあるでしょう。簡潔に言うと、メロディと伴奏を同じくらいの強さで弾くと、バランスはとれません。それではメロディが聴こえにくく感じてしまいます。「聴こえにくい」というのは「聴こえない」と同じことです。

どうすればいいのかというと、時にはメロディを強めるのも必要ですが、原則、伴奏を弱めることをファーストアクションとしてください。

ピアノは「オーケストラ」と言われるほど多彩な楽器ですが、よく聴いてみると、強弱をコントロールできる幅は限られています。思っている以上に気をつけないと、あっという間にダイナミクスの天井に行き着いてしまうでしょう。メロディと伴奏とのバランスをとる場合も、削る方向で考えるべきです。

多声音楽におけるこの内容に関して、

「ピアノ演奏法の芸術的完成」著:ヨーゼフ・ディッヒラー 訳 : 渡辺護、尾高節子 / 音楽之友社

という書籍に以下のような文章があります。

教授にあたり望むべきことは、主題をとび出すことではなく、他の声部を控えめにすることについて説明することである。この原理は1つの音が長時間ひびき続けることを必要とし、他の声部が動くような個所にはすべて通用する。

(抜粋終わり)

・ピアノ演奏法の芸術的完成 著:ヨーゼフ・ディッヒラー 訳 : 渡辺護、尾高節子 / 音楽之友社

‣ 8. 大切だと分かっているのにメロディが聴こえてこない理由

音楽にとって大事な要素をいくつか挙げていく場合、ほとんどの方が早いうちに「メロディ」を挙げるでしょう。

いつも思うのですが、そう分かっているのにメロディが聴こえなかったり聴こえにくかったりします。「聴こえにくい」というのも、聴こえないのと同じです。

筆者自身も昔、「メロディが聴こえない」と何度も言われたので、そうなってしまう大体の理由は分かります。

考えていないからです。考えて意識をするだけで少し改善します。

加えて心に留めておくべきなのは、メロディが聴こえにくいバランスでは、すでにそのメロディをよく知っている自分であれば聴き取れても、初めて耳にする人物には完全に聴き取りにくいということです。

‣ 9. 伴奏に取り囲まれたメロディを主役にするコツ

内声にメロディが埋め込まれている書法はよく見られます。

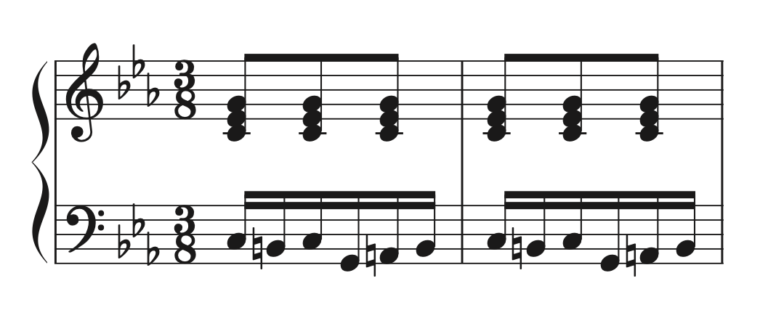

シューマン「3つのロマンス Op.28 より 第2番」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

リスト「愛の夢 第3番」の冒頭などでも、これに似た書法がとられています。

演奏方法としては、当然、メロディを際立たせて伴奏は響きの中へ隠すように静かに弾きます。特に音域的にメロディの上をいく伴奏は主役を邪魔してしまいがちなので注意しましょう。

このような伴奏に取り囲まれたメロディを主役にするコツは、ダイナミクスの解釈で頭を柔軟にすることです。

譜例のところではp のダイナミクスになっていますが、メロディは mf 、最低でも mp で弾いて構いません。包みこむ伴奏が p のニュアンスで響けば、全体としては p の世界に聴こえるからです。

‣ 10. 各声部間のバランスをチェックするカンタンな方法

クラシックのようなダイナミクスの幅を広く表現する分野において応用できる、各声部間のバランスをチェックするカンタンなやり方があります。

以下の2ステップを取り入れてみましょう:

・演奏を録音する

・その録音を、オーディオ機器でかなり音量をしぼって再生する

「かなり音量をしぼる」というのがポイントです。このようにすると、バランスの大きい声部以外はほとんど聴こえなくなるのです。全体的にボリュームが下がっただけなのにも関わらず。

例えば、極端にメロディが立ち過ぎているところの場合、音量をしぼって再生することで、バスや内声などそれ以外の要素がほとんど聴こえなくなります。

クラシック音楽では鳴りっぱなしの作品は少なく、たいてい、ダイナミクスの幅を広く表現する音楽ジャンルです。したがって、再生音量をしぼったときに特定の声部がほとんど聴こえなくなることが必ずしも悪いことではありません。

要するに、それも含めて各声部間のバランスをチェックするという意味で使える方法なのです。

► C. 細かい音の扱い方

‣ 11. メロディ以外の要素の中でも優先順位をつける①

譜例(Sibeliusで作成)

よくある伴奏形ですが、これらの音は、ただ単に均等なダイナミクスバランスで弾いてしまうと音楽的ではありません。

下側の譜例は上側の譜例を声部分けしたものです。実際はこのように、バスラインがダンパーペダルで残っています。譜例の見やすさを優先していますが、厳密には他の音も残ります。

これが理解できれば、「他の音よりも、全音符のバス音をやや深めに演奏したほうがバランスがいい」ことが分かるでしょう。バス音の響きが「音響の支え」となり、その上に他の音が乗ってくるからです。

「メロディ」が重要なのは言うまでもありませんが、メロディ以外の要素の中でも優先順位をつけましょう。つまり、「伴奏一つをとっても、立体的に考える」ということです。

‣ 12. メロディ以外の要素の中でも優先順位をつける②

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、17-20小節)

左手の伴奏に着目すると、丸印で示した「バスラインに準ずる音」が内包されていることに気づくと思います。

こういった音をやや強調するつもりで演奏していくと、重要な音が明確になり、それ以外の音との差も生まれ、伴奏パートを音楽的に演出できます。

試しに、譜例の丸印をつけた音だけを取り出して弾いてみましょう。バスラインだけでも十分にメロディックになっていることに気づくと思います。これだけで音楽的に弾けるようにさらっておき、その後に他の音も入れて伴奏パートを完成させる。最後に、右手も添えて全体のバランスをとる。このように練習するといいでしょう。

大事な音と控えても大丈夫そうな音を見分けて、それらの差をつけることはバランス調整の基本です。それを「伴奏単体の中でも行うべき」というのが、本項目で強調したいことです。

‣ 13. メロディの上をいく伴奏をバランスよく演奏するために

ブルグミュラー 25の練習曲 Op.100 より「バラード」などをはじめとした楽曲で、メロディの上を行く伴奏が出てきます。

このテクニックでは、どうしても伴奏がうるさくなりがち。「メロディを聴かせて伴奏は静かめに」というのは理屈では分かっていても、弾いているときに自分で思っているよりも、実際は伴奏が大きくなってしまっているケースが後を経ちません。

実は、この難しさはピアノ独特のものでもあり、ピアノ曲の場合は「最上声にメロディがくる楽曲」が圧倒的に多いのです。そのような書法が多い理由としては:

・ピアノは音が減衰するので、一番高い音以外は隠蔽されやすい

・多声表現において、際立たせるべきメロディが最上声に来ているほうが弾きやすい

などが挙げられるでしょう。ピアノ弾きは最上声至上主義になりやすいのです。

メロディの上をいく伴奏をバランスよく演奏するためには、「役割分担を意識する + 録音してバランスを客観的にチェックする」の2本柱でやっていくしかありません。

「メロディの上を行く伴奏」の譜例を、初中級と上級の2作品挙げておきます。

ブルグミュラー 25の練習曲 Op.100 より「バラード」

譜例(PD作品、Finaleで作成、3-4小節)

ドビュッシー「前奏曲集 第2集 より ピックウィック卿を讃えて」

譜例(PD作品、Finaleで作成、51-52小節)

‣ 14. メロディを強調し過ぎないほうがいい場合

メロディを強調し過ぎないほうがいい場合もあります。ここでいう「強調し過ぎない」というのは「抑揚をつけ過ぎない」ことも含めてです。

該当ケースとしては:

・その後に待っている「より大切な旋律」を活かすために、まだ淡々と弾いておいたほうがいい場合

・歌曲伴奏の場合

「より大切な旋律を活かすために、まだ淡々と弾いておいたほうがいい場合」というのは、音楽を相対的に考えれば分かります。ダイナミクスに置き換えてみましょう。

「その後に待っている f を活かしたいのであれば、今書かれている mf はやり過ぎないほうが相対的に f の箇所が活きる」

抑揚をつけた旋律というのは、かなりものを言うので、いつでも抑揚をつけ過ぎてしまうとしゃべり過ぎになってしまいます。

・メロディを出し過ぎずに淡々と歌うところ

・メロディに思い切り抑揚をつけて歌うところ

これらを使い分けると、それぞれの表現がどちらも活かされます。こういったことは音楽を大きな視点でとらえないと見落としてしまう内容です。

続いて「歌曲伴奏の場合」についてですが、この場合は「旋律を強調し過ぎない」というよりも、「和音のトップノートを強調し過ぎない」といったほうがより正確でしょう。

歌曲伴奏の場合、和音が連続する伴奏型は多く、その場合は、和音のトップノートが旋律の役割を果たすこともあります。しかし、あえて上の音を強調しないほうが歌手が歌いやすいケースが多いのです。それは、たとえ歌の旋律をユニゾンでなぞっていたとしてもです。間奏などで歌手が休んでいるところであれば、これには該当しません。

この辺りは、現場で歌手とやりとりしながら適宜対応が必要となってきます。

‣ 15. メロディにまとわりついている細かい音のさばき方

いたってシンプルなメロディにたくさんの音がまとわりついている書法は多く出てきます。

ショパン「ピアノソナタ 第3番 ロ短調 Op.58 第1楽章」

譜例1(PD楽曲、Finaleで作成、66-67小節)

ひとフレーズがたった3音からなるメロディに、たくさんの装飾的な音が付着しています。

こういったところのさばき方ですが、まずは、メロディのみを抜き出してニュアンスの付け方を決定してください。次に「他の音も入れた場合の実際の指遣い」を使って、先ほど決めたニュアンスを表現できるようにメロディのみで練習します。以下の譜例2のようなニュアンスと指遣いでさらってみましょう。

(譜例2)

拍頭の音へ向かってややふくらませて、フレーズ終わりの音でおさめるようにすると、譜例2で補筆したようなニュアンスになります。

ここまでできたら、仕上がったメロディの表現を邪魔しないよう、まとわりついたものを操ることに注力すればOKです。実際の楽譜通りへ戻して練習しましょう。

シンプルに分解練習しただけですが、考え方としては音楽の理解にとって重要な意味を含んでいます。つまり、「役割分担を理解したうえで、優先順位を決めた」ということです。

このようにすることで、優先順位の高い要素(本例では「メロディ」)が最も魅力的に聴こえる状態で、まとわりついている音も音楽的に演奏できるようになります。

いきなり楽譜通りにさらいたい気持ちは分かりますが、まずは上記のような方法で「デッサンをとる(骨格を整理する)」ということから始めましょう。

‣ 16. 5の指で出している音に気を配る

ピアノ曲において5の指で弾く音というのは、右手の場合は「その場での最高音」、左手の場合は「その場での最低音」になることがほとんどで、輪郭をとっている大事な音です。しかし、演奏を聴いているとこれらの音を良く聴けていないのではないかと思うことがよくあります。

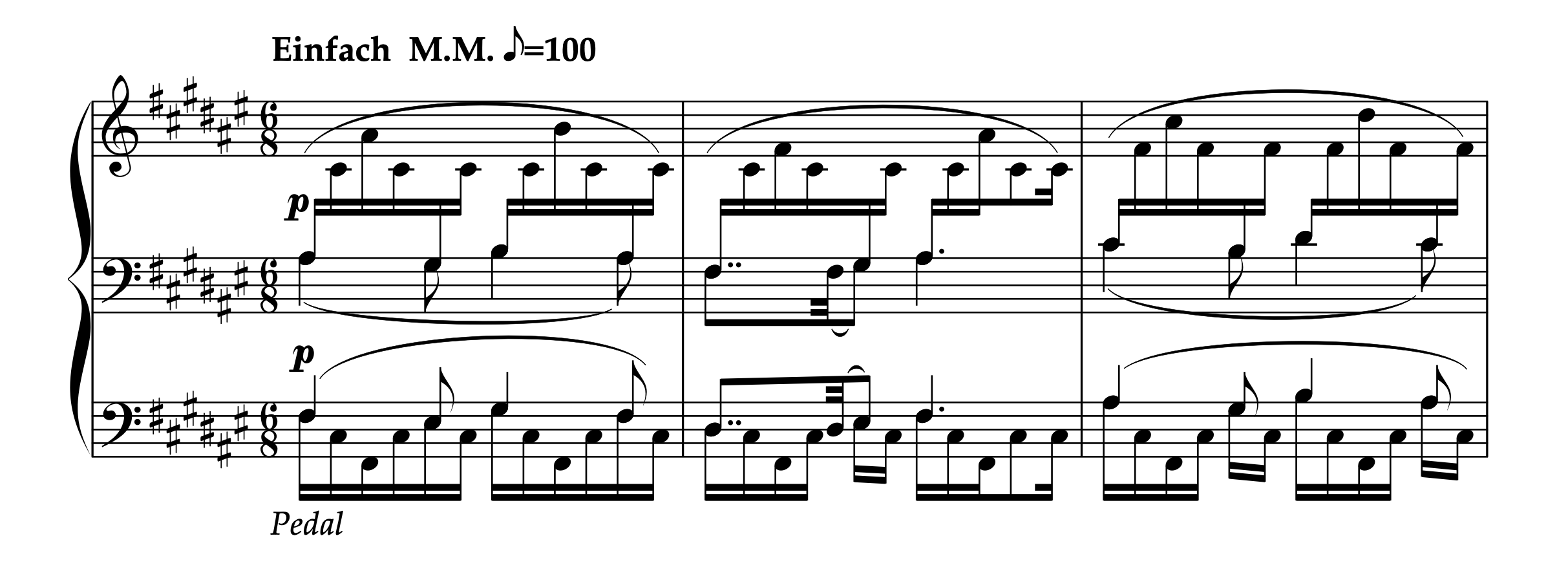

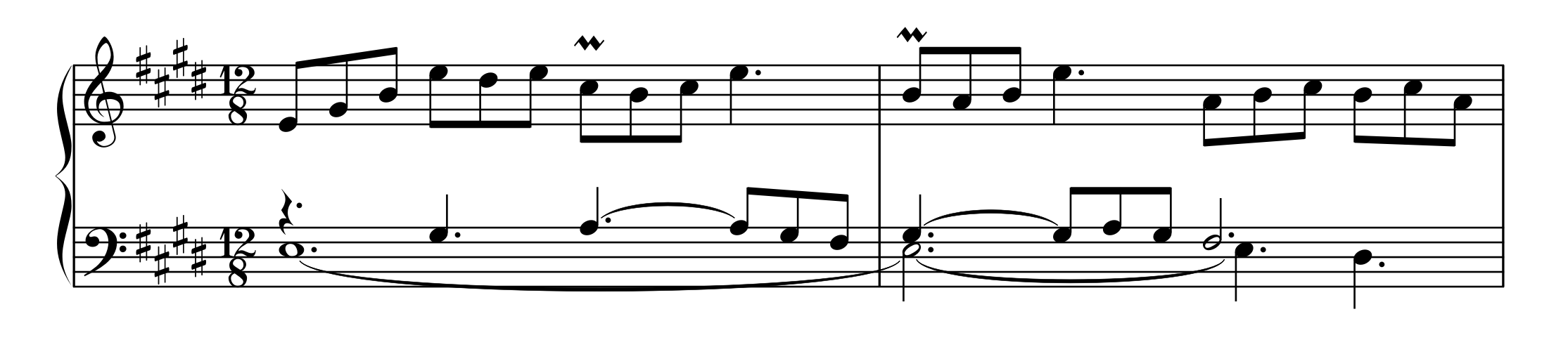

J.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第9番 BWV 854 ホ長調 より プレリュード」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

右手のケースを見ていきましょう。

1小節目から早速、5の指を使います。5の指で弾く音は浮いてしまいがちですが、「触って、終わり」ではなく、きちんと5の指が鍵盤に乗っかっていることが重要です。そうすることでカンタービレに歌うことができます。

このように単音で弾くときはもちろんですが、和音で弾くカタマリの中に5の指が含まれている場合も、その音を良く聴く必要があります。

シューマン「パピヨン 第1番 Op.2 ニ長調」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、第1番の頭)

オクターヴユニゾンでメロディを弾く場合、親指で弾く音に対してどれくらいのバランスで5の指(ときには4の指)の音を響かせるのかによって、和音全体の印象が大きく変わります。ざっくり言うと、上のラインのほうが強いと明るい印象になりますし、響きを重視したいのであれば下のラインのほうを骨太で演奏するといいでしょう。

それに、このようにオクターヴが連続していくときには、5の指の音をよく聴いていないと上下ラインの横つながりのバランスを維持することができません。あるところでは下のほうが強くて、あるところでは上のほうが強くて…では困ります。

もう一例見てみましょう。

ドビュッシー「サラバンド(ピアノのために 第2曲)」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

中に和声音も含まれる和音では、5の指(ときには4の指)の音を聴いていないとメロディが埋もれる結果になりますし、和音全体の響きをコントロールすることもできません。

右手のケースを例に大づかみに見てきましたが、その他あらゆる表現において「5の指の音をきちんと聴く」というのは重要になってくるので、日頃の練習の中で気を配ってみてください。

もう一つ、似た例を見てみましょう。

フォーレ「ノクターン 第13番 Op.119」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、22-24小節)

ジャズピアニストのジョージ・シアリングが「オクターブの間に和声音を挟むヴォイシング」を多用したことから、「シアリングスタイル」という名称で呼ばれる書法があります。

譜例の右手パートのようにシアリングスタイルになっている場合は、メロディの下のラインよりも上のラインのほうを多めに聴かせるのが原則です。そうしないと、間に挟まっている和音の影響でメロディラインが明確に聴こえてきません。

► D. 音響的なバランス

‣ 17. 和音の響きは「おにぎりのカタチ」が理想

和音の響きは「三角おにぎり」のカタチが理想です。低音が深く響き、その上に中音域や高音域が乗る響き方。低音がその他を包み込む。

要するに、バランスをとらないといけないのです。その中で一番理想的な音響として聴こえるバランスが「三角おにぎり」の音響体。

楽曲によっては、あえて「ボトムレス(無低音)」になるように作られている楽曲もありますが、多くの楽曲ではこの法則が当てはまるでしょう。

‣ 18. 腰高とボトムレスにも気をつける

出てくる音響が「腰高」または「ボトムレス」にならないように気をつけないといけません。

腰高というのは、バスや高音ばかりが強調されて低中域や中域がスカスカになっていることで、ボトムレスというのは、文字通り、バスの響きが足りないことです。

もちろん、作曲上そういう風に書かれているところでは問題ありませんが。

メロディが聴こえない「顔なし」を回避しないといけないのは当然のことですが、ここに注意事項として「腰高」「ボトムレス」の回避も加えて下さい。

簡潔に言うと、「脇役が、脇役を通り越してゴーストになってはいけない」ということです。

► E. 実践編

‣ 19. 実例解説:各声部のバランスの取り方

· 19-1. まず、最低限把握すべきこと

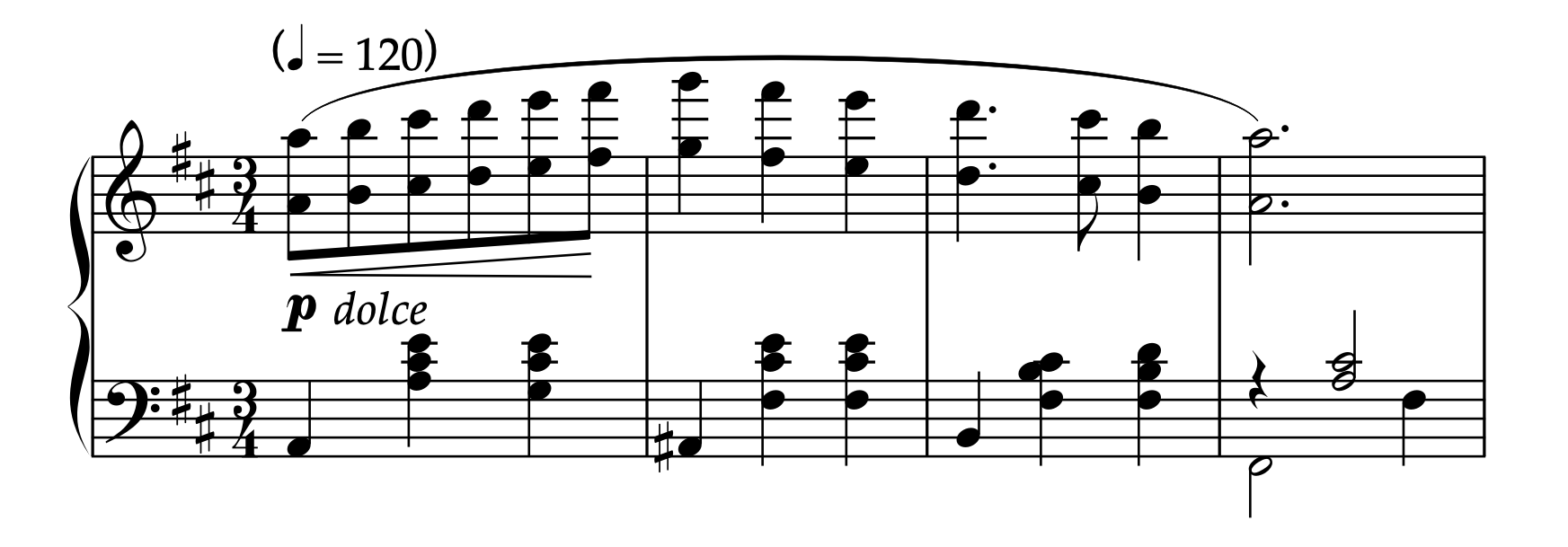

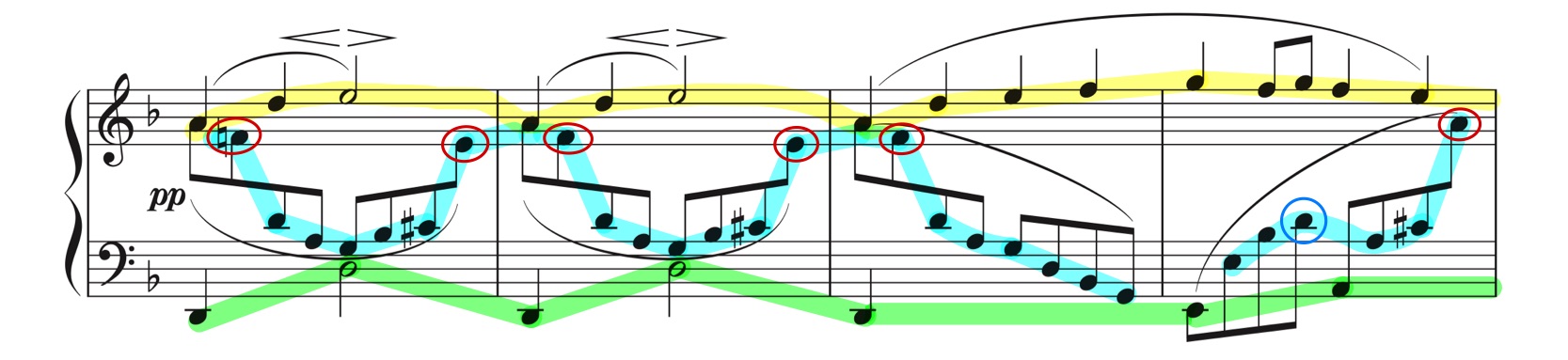

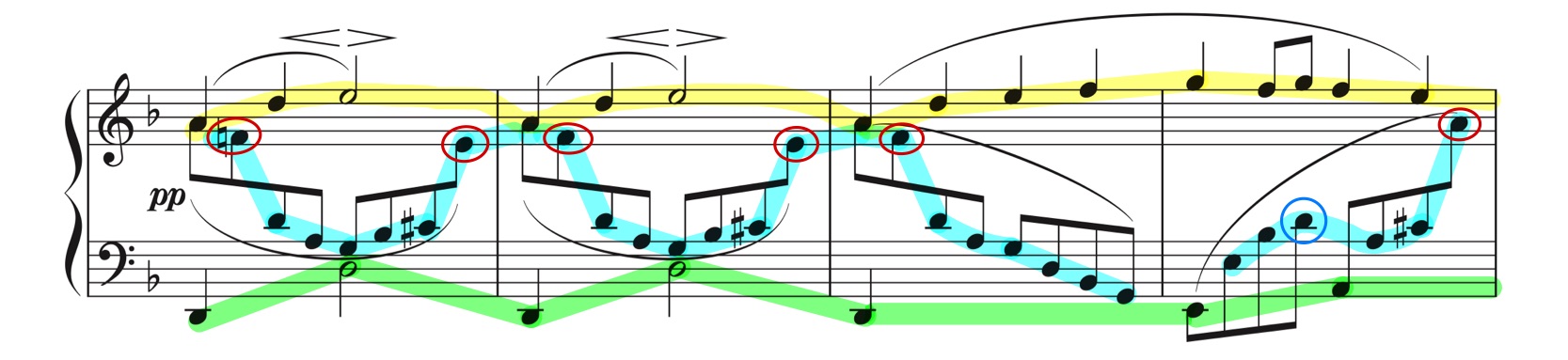

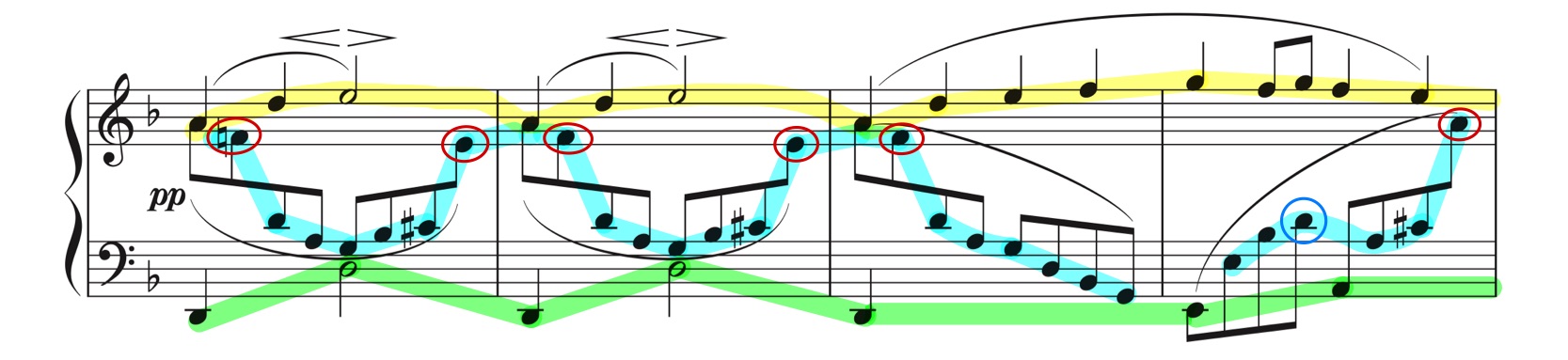

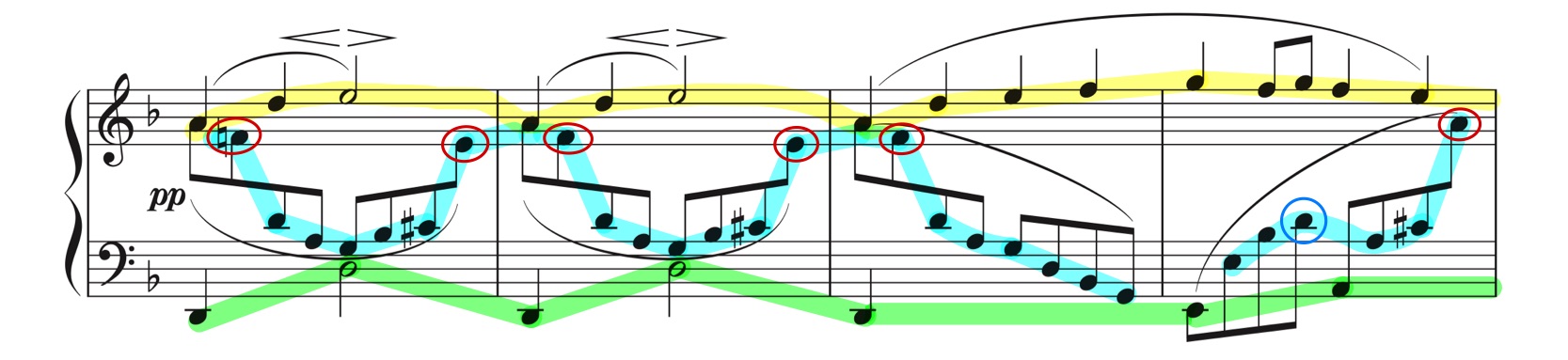

ブラームス「2つのラプソディ 第1番 Op.79-1 ロ短調」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、30-33小節)

まず、最低限把握すべきなのは、役割分担を見て「メロディ」「バス」「伴奏」「対旋律」を区別することです。

・黄色マーカー メロディ

・黄緑マーカー バス

・水色マーカー 伴奏

楽曲によっては、一時的にバスがいなくなったりと、上記のどれかの要素が不在になることもあります。この譜例のところでは対旋律は出てきていませんが、伴奏の動きがメロディックなのでそれらがどことなく対旋律的にも感じます。

役割分担が分かれば、ファーストステップはクリア。

存在感を持たせるべき優先順位は、以下の順番になります:

① メロディ

② バス

③ 伴奏

メロディをバスの響きが支えて、その合間を伴奏が控え目に埋めていく。このようなイメージを持って演奏すると立体的な演奏になるでしょう。

· 19-2. 右手でとる伴奏音に注意

ここからは、「聴かせるべき音と隠すべき音の弾き分け」にあたって、演奏上気をつけるべきことを見ていきます。

(再掲)

赤丸で示した音は右手でとるといいでしょう。左手でとるよりも演奏難易度としては下がります。上段に書かれているので右手でとると判断するのは容易ですが、仮に下段に書かれている楽曲の場合であっても、必要に応じて両手で分担していく視点は持っていてください。

一方、伴奏という同じ素材を両手で分担するわけなので、音色などが変わりすぎてデコボコしないように注意が必要です。

· 19-3. メロディと音域が近い音に注意

(再掲)

赤丸で示した伴奏の音は、メロディの音域と近い位置にきます。したがって、メロディに対して「ダイナミクス」や「音色」に差がついているか注意しましょう。

伴奏がメロディの一部に聴こえてしまうと、音楽そのものが変わってしまいます。

· 19-4. 手が大きく横移動するときの直前の音に注意

(再掲)

青丸で示した音を弾いた直後、次の音を弾くために左手が大きく横移動します。それにつられて、この音が大きく飛び出てしまったり、雑になったり、欠けてしまわないように注意しましょう。

· 19-5. メロディは mp で弾いてOK

(再掲)

ここまで読んできて、バランスをとることの難しさを改めて感じた方もいると思います。ただし、ちょっとした救いの手があります。

pp と書いてありますが、メロディに関しては mp くらいのダイナミクスで弾きましょう。ダイナミクスの pp というのは「ここからは pp の領域です」という意味なので、その中にあって聴かせる音と控える音があるのは当然のことです。伴奏を pp で演奏すれば、全体的には pp の領域に聴こえます。

一つ注意点があるのですが、「音色やテンションが変わってしまうほどのダイナミクスの読み替えはNG」ということは理解してください。上記の譜例で、メロディを mf 以上で弾いてしまうと、さすがに音楽が変わり過ぎてしまいます。たとえメロディを聴こえさせたいからといって、こういった解釈をしてはいけません。

► 終わりに

声部バランスの調整は、ピアノ演奏における大きなテーマと言えるでしょう。本記事で解説した方法を意識的に実践することで、よりメリハリのある、音楽的な演奏が可能になるはずです。

大切なのは、常に自分の演奏を客観的に聴く耳を持ち、バランスを意識し続けることです。練習の際は、まず基本的なアプローチから始め、徐々に細かな調整を加えていくことをおすすめします。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント