【ピアノ】基礎練習を効率的に:コルトーのピアノメトードの活用法

► はじめに

20世紀を代表するピアニスト、アルフレッド・コルトー(1877-1962)が考案した「コルトーのピアノメトード」は、実践的で効果的な練習方法として多くのピアノ弾きに愛用されています。

一般的な基礎練習とは異なり、コルトーの練習法のいくつかは「指の動き」と「頭の働き」を同時に鍛える設計になっています。これにより、実際の楽曲演奏で必要となる複雑な技術に対応できる力を養うことができるのです。

・コルトーのピアノメトード 全音楽譜出版社

► おすすめの練習課題

コルトーメトードは非常に内容が豊富で、全てに取り組むと膨大な時間を要します。本記事では、最も効果的な練習課題に焦点を絞って解説します。

おすすめの重点練習課題

「4本の指の練習-1本の指を持続(指の均一と独立)No.2a-2e」

‣ 課題の特徴と効果

· なぜ、この5曲の練習が効果的なのか

この5曲には、2つの重要な特徴があります:

指の独立性向上:

・基本的な指の独立性を養う練習

・1本の指を打鍵したまま他の指を動かすという、やや高度な課題

頭の柔軟性アップ:

・「似ているけど少し異なるパッセージ」を「高速」で繰り返すことで頭が混乱する設計

・さらに「1本の指を打鍵したまま」演奏することで、より高度な集中力が必要になる

・ハノンなどの一般的な練習曲にはない特徴

·「頭の混乱」がポイント

上記の5曲には、「頭の混乱を意図的に作り出す」という重要さが含まれています。

レベルアップのためには、基礎練習の中で、頭が混乱した状態を意図的に作り出すことが欠かせません。

ハノンは極端な話、考え事をしていても弾けてしまいますが、頭が混乱すると簡単なことでもできなくなります。それを訓練を通してできるようにすることで、応用力がつきます。なぜなら、実際の楽曲においては単純ではない中で様々なテクニックを求められるからです。

‣ 練習効果を最大化するコツ

1, 短時間を複数回に分ける

頭を使う練習曲だからこそ、一度に長時間練習するより、短時間の練習を複数回に分けて行うほうが効果的です。そうすることで、集中力を保ちながら学習を継続できるでしょう。

2. 適度な難易度を保つ

常に「少し難しい」と感じるレベルで練習することが重要です。簡単過ぎると成長が止まり、難し過ぎると挫折の原因となります。

5曲の譜面通りの練習に慣れてきたら、少しハードルを上げる方法として、「各手で異なる箇所にアクセントを付けて演奏する練習」を取り入れるのも効果的です。もう一度、頭を混乱させましょう。

3. 演奏を客観的に聴く

ICレコーダーでの録音を、演奏会用楽曲のみで行うものだと思っていませんか。

強くおすすめするのは、基礎練習でも録音&チェックを実施して、演奏状態を客観的に聴くことです。美しい楽曲を聴き返す時のような楽しさはありませんが、それ以上に多くの発見と恩恵が得られます。

► 実践例:ブルグミュラー「バラード」での応用

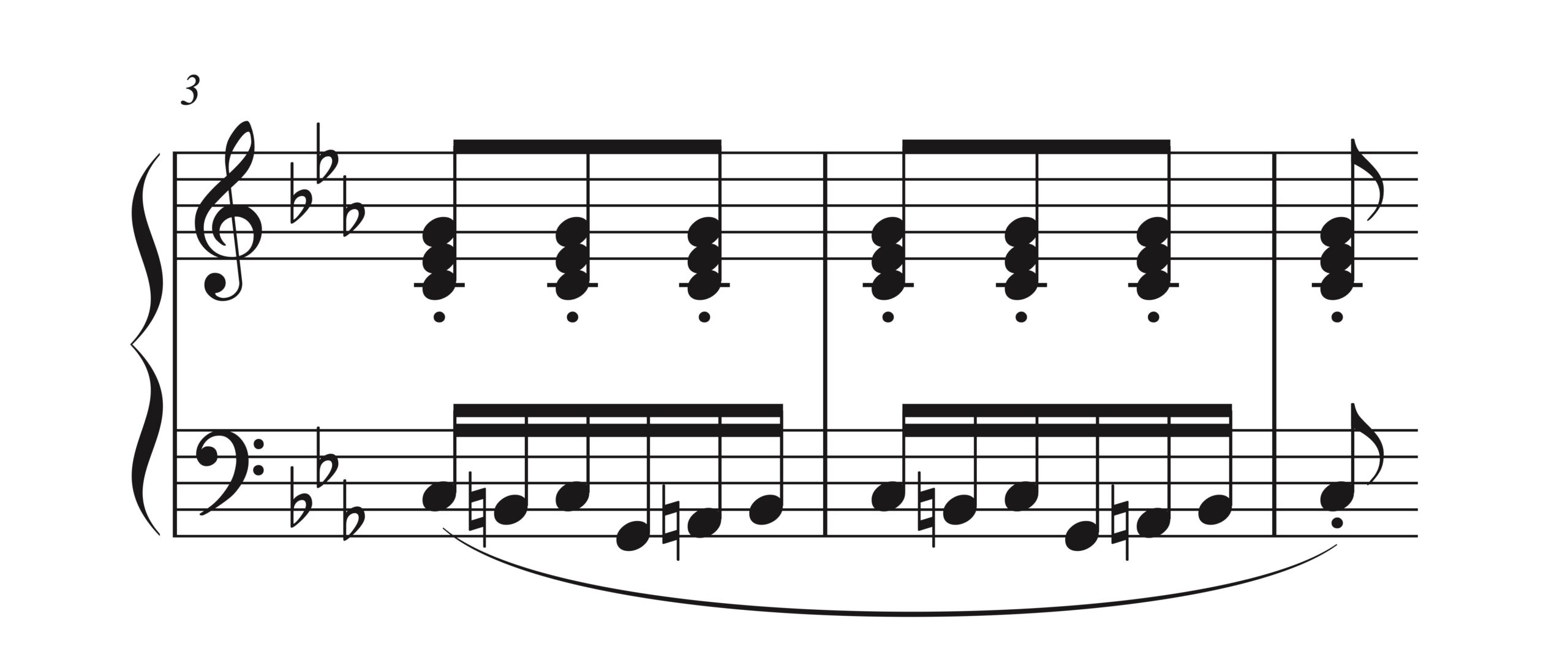

ブルグミュラー「25の練習曲 Op.100 より バラード」

譜例(PD作品、Finaleで作成、3-5小節) テンポ:♩. = 104

この箇所は、一見単純に見えて頭の中は単純では済みません:

・「右手だけだと速く弾ける」

・「左手だけでも速く弾ける」 しかし、

・「両手で合わせると頭が混乱して速く弾けないどころか、両手のタイミングが合わない」

という学習者の悩みはよく耳にします。指を速く動かすためには、「指の筋力」だけでなく「頭がその状況に慣れていること」 が必要なのです。

これらの問題は、まさにコルトーのメトードで鍛えられる「頭の柔軟性」と「同時処理能力」の不足が原因です。基礎練習で培った能力が、直接的に楽曲演奏の向上につながります。

► まとめ

コルトーのピアノメトードの真価は、ハノンなどによる通常の基礎練習で抜け落ちがちな、演奏に必要な総合的な能力を向上させる点にあります。特に推奨する「4本の指の練習-1本の指を持続 No.2a-2e」は、実際の楽曲演奏で必要となる複合的な技術を効率よく身に付けられる優れた練習方法です。

テクニックの土台作りとして、ぜひ取り組んでみてください。

実践のポイント:

・一回あたりは短時間でも、一定期間継続する

・「頭の混乱」状態と、継続によるその解消を意識する

・アクセント変奏などを通して、段階的に難易度を上げる

・実際の楽曲との関連を意識する

・コルトーのピアノメトード 全音楽譜出版社

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント