【ピアノ】手首の柔軟性と演奏テクニック

► はじめに

ピアノ演奏において、手首の使い方は音楽表現の鍵となります。多くの学習者が悩む「どう手首を動かすべきか」について、具体的な譜例とともに詳しく解説します。

► 基本から応用、注意点、トラブルシューティング、実践的トレーニング

‣ 1. 手首を使う位置の判断方法(基本)

まず大前提として、手首が柔軟であることは悪いことではありませんが、手首を使い過ぎると演奏にどう影響があるかは知っておかなければいけません。

端的に言うと、手首を使ったところではフレーズが切れて聴こえます。これは、たとえダンパーペダルを使って音が伸びていたとしてもです。ダンパーペダルを使っていても手でスタッカートにした音の連続はレガートには聴こえません。それと似たような現象が、手首の使用でも起きるのです。

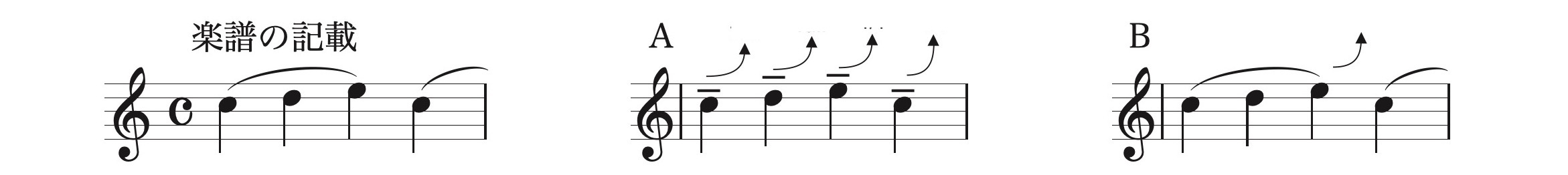

譜例(Finaleで作成)

譜例左のように楽譜に記載されていたとします。

このようなアーティキュレーションで演奏したい場合、手首を使う位置は譜例右の「B」のようにすべきです。曲線矢印で示したところが手首を使う位置です。

一方、譜例中央の「A」のように毎回毎回手首を使ってしまうと、一音一音をテヌートで弾いているかのようなアーティキュレーションになってしまい、完全なレガートになりませんし、「4拍目からフレーズが改まる」という作曲者の意図も表現できません。

つまり、概ね、手首を使う位置はスラーの切れ目にするとうまくいくことが多いと言えます。

‣ 2. 用いるべき動作は、音型ごとに大体決まっている(原則)

「シャンドール ピアノ教本 身体・音・表現」 著 : ジョルジ・シャンドール 監訳 : 岡田 暁生 他 訳5名 / 春秋社

という書籍に、レガートについての以下のような記述があります。

グループの弾き始めでは手首・手・腕を比較的低く構え、弾き終わりでは高くする。これが例外なき大原則である。

(中略)

腕を持ち上げる度合いは、いつもの要因で決まる。

グループが黒鍵と白鍵のいずれで終わるのか、そのパッセージが鍵盤のどの位置にあるのか、その指でグループを弾き終えるのかといった要因である。

(抜粋終わり)

この解説は重要な点を突いています。すでにできる奏者にとっては当たり前のことのようですが、これを言語化してくれている書籍はかなり限られているのです。

ドビュッシー「ベルガマスク組曲 1.プレリュード」

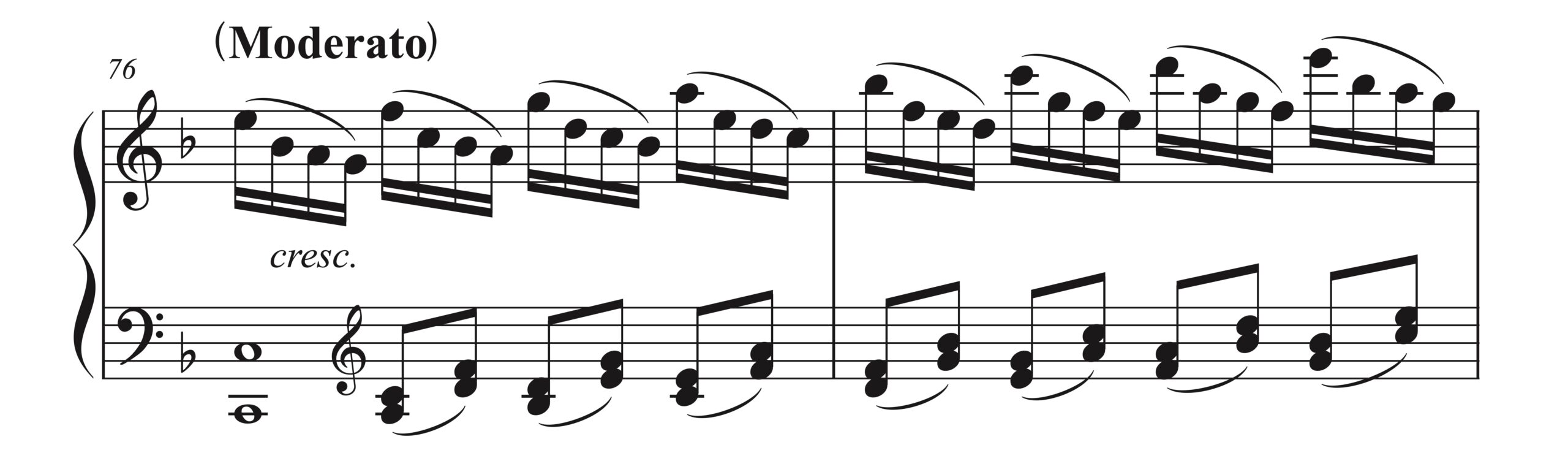

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、76-77小節)

右手も左手も1拍ずつスラーがかけられたカタマリを連続して演奏していきます。右手のパッセージでやってみると特に分かりやすいでしょう:

・スラーのはじめの音では手首が入り(ダウン)

・4音ひとかたまりを演奏する中でだんだんと手首を上げていく(アップ)

手首を山の形にするのではなく「手の甲も一緒に上げていく」というイメージを持ってください。

手首を上げていくのはアップの動作なので、次のスラーはじまりの音をダウンで演奏する準備をしていることにもなります。この繰り返しで、レガートのカタマリ同士をつないでいくわけです。

仮に、ダウンとアップを逆の動作にして弾いてみてください。弾きにくくて仕方ないはずです。つまり、「用いるべき動作は、音型ごとに大体決まっていて、それはすでに楽譜に書かれている」ということです。

あまりにも弾きにくいので逆の動作で弾く方はいないと思いますが、手首を完全に固定して弾いてしまう方は時々見られます。

上記のように、音型ごとに用いるべき動作があるので、譜例のところで手首を固定して懸命にさらっていても、一向に上手く弾けるようにはなりません。仮に弾けるようになったとしても、もっと楽に弾ける方法はあるということになります。

手首を使うといっても数cmの世界であり、やり過ぎたらただの無駄な動作になってしまいます。上記の譜例を使って、まずは、手首を固定したまま弾いてそのやりにくさを体感してみてください。そして、本項目を参考に少しずつ手首を使って「やりにくさがなくなる中で、一番動作が少ないポイント」を見つけましょう。

・シャンドール ピアノ教本 身体・音・表現 著 : ジョルジ・シャンドール 監訳 : 岡田 暁生 他 訳5名 / 春秋社

‣ 3. 一息のフレーズを表現する手首の動き(応用)

リスト「バラード 第2番 S.171 ロ短調」

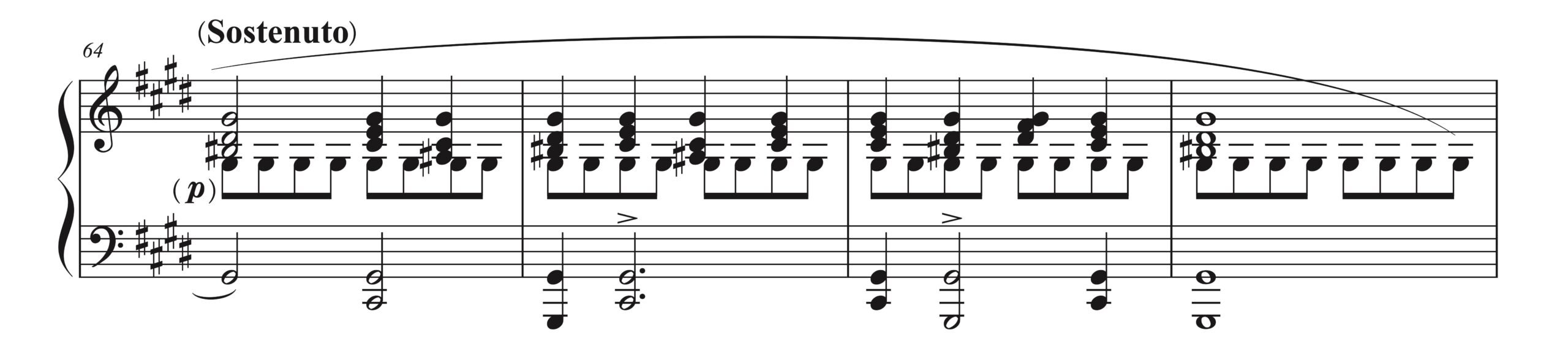

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、70-72小節)

四角で示したところに注目してください。

ここでは「一息で駆け上がるべき5連符」があります。こういった一息の瞬間的フレーズを表現する場合、手首の使い方に工夫が必要です。

駆け上がるときは手首を低く保っておき、最終音(譜例では、スタッカートのついた8分音符)ではじめて少し手首を上げるようにしましょう。このようにすると、書かれているフレーズをそのまま表現することができます。

「エネルギーを放射する最後の音を弾くまでは、変に手首を使わない」のがポイントです。

‣ 4. 同音連打における手首と親指の協調(演奏テクニック)

ショパン「24のプレリュード 第15番 雨だれ Op.28-15」

譜例(PD作品、Finaleで作成、64-67小節)

ここでの右手では親指で同音連打をしていくことになりますが、指先の上下だけで弾くのではなく、「わずかな手首の回転とともに、親指を根本から動かすようなイメージ」を持って打鍵してみましょう。余分な大きな動きをつけずにこの動作ができる加減を探ることになります。

よく、「 “同音連打で” 手首の回転を使う」という言い方を耳にすることがあると思いますが、これというのはつまり、親指を根本から使うことに他なりません。親指というのは手首と直結しているので、根本から使おうとすると、阻止しない限り自然にわずかな手首の回転を伴うことになります。

反対に、同音連打において親指を使わないところで手首を使おうとしても、指の運動と手首の運動が一致せず、無駄な手首の運動になってしまいます。

‣ 5. 弾き始めは手首でカウントをとらない(演奏テクニック)

「楽曲の弾き始めは手首でカウントをとらない」

該当する方は改善しましょう。

おそらく、手首でカウントをとることで弾き始めのテンポを作っているのだと思います。しかしこれは、客席側で見ていると演奏姿として美しいとは言えません。慣れていないような雰囲気が一気に出てしまうからです。

はじめのうちは難しいかもしれませんが、「体内でテンポをカウントして弾き始める」だけで印象がグンと良くなります。

「不要な動きはできる限り減らしてシンプルに」

まずは、これを基本としてみましょう。

‣ 6.「手首を柔らかく」の意味に注意(注意点)

ピアノレッスンなどでよく耳にする「手首を柔らかく」の意味を取り違えている学習者が多いように感じます。「弾くたびに手首でいちいち上へ抜いていく」と思っている方は多いようです。

手首を柔らかく動かす箇所もときには必要です。しかし、「全部手首で抜けばいい」などと勘違いしないようにしましょう。

チェックポイントとしては、「手首を柔らかく」と言われたら、「打鍵した後、鍵盤を押さえている間、手首に力が入ったままになっていないか」を確認してみましょう。

弾いた後も固めておいたままだと、音質にも手への負担にも悪影響が出る場合が多いのです。

‣ 7.「手が弱い」と悩んでいる方へ(トラブルシューティング)

「手が弱い」と悩んでいる方の多くは、以下に該当する可能性があります:

・必要以上に手首を使い過ぎている

・第三関節の在り方に問題がある

【必要以上に手首を使い過ぎている】

必要以上に手首を使い過ぎているケースが多いように感じます。無駄な動きを減らすのは簡単ではありませんが、まずはそれを意識に置いておくようにしましょう。

無駄な動きが多くなると素早い動きに対応できなくなりますし、見た目としてもフニャフニャバタバタしているように言えてしまいます。実際よりも「手が弱い」と感じてしまう原因はここにあります。

この状態で「手が弱いからハノンやろう」などと計画を立てても、おそらく悩みは解決しないでしょう。

【第三関節の在り方に問題がある】

手が弱くフニャフニャに見えてしまう原因のうち根強いのが、指先から3番目の関節である「第三関節」の在り方です。

特に、入門〜初中級者に多く見られるのですが、第三関節が沈んで中へ入ってしまうのは問題です。しっかりと立ち上げてください。沈んで中へ入ってしまうと勝手に手首も上がってしまいます。

(写真:良くない例)

・沈んだ第三関節

・上がった手首

この両者の見え方が、手が弱くフニャフニャに見える原因です。

まずはこのフォームを直すだけでも随分と見た目の印象が良くなります。そして、改善された手の形・指の形で練習したほうが手が強くなるのは言うまでもありません。

動画でピアニストの第三関節を見て学んでください。それらが沈んでいる奏者は、おそらく一人もいないはずです。

‣ 8. 鍵盤上でできる手首のストレッチ(実践的トレーニング)

この内容に関しては、以下の記事内で解説しています。

► 終わりに

手首の使い方に関しては、継続的な意識と練習が大切です。本記事の内容を参考に、少しずつ自身の体格に合った手首の使い方を見つけていってください。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント