【ピアノ】シューマン「春の歌」の「音域」に着目した分析

► はじめに

本記事では、シューマンの「春の歌」について、「音域」という視点から分析を行います。

音域の使い方は楽曲の表情やサウンドに大きく影響するもので、この作品でも、両手の音域の離れ具合や近づき具合が緻密に計算されたうえで作られています。

► 実例分析:「音域」に着目して

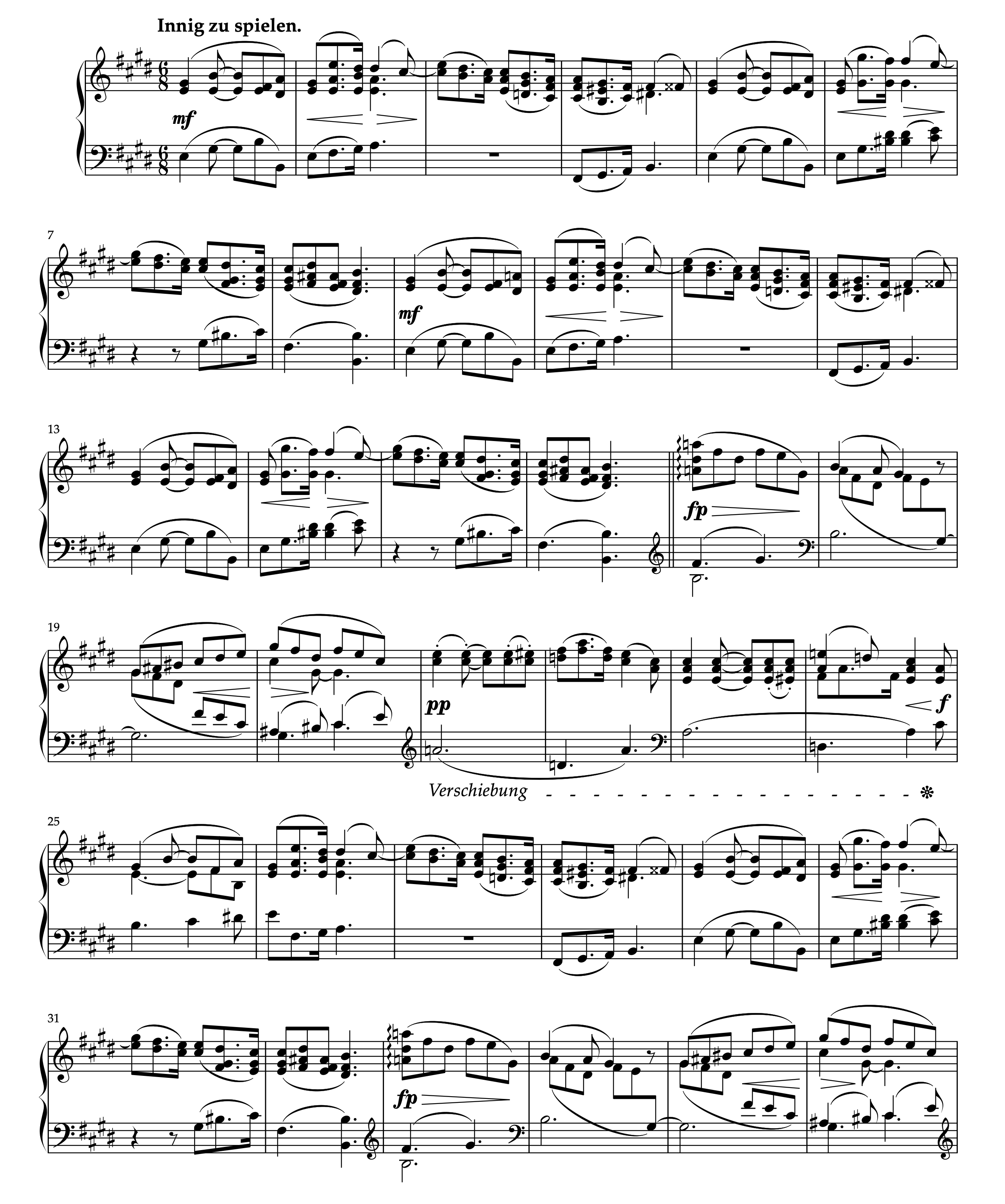

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-15 春の歌」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

‣ 1. 音域の離れ具合と独立性

この楽曲の特徴として、両手の音域の「離れ具合」と「近づき具合」のコントラストが挙げられます。冒頭から見ていきましょう。

1-8小節目では、右手パートは中音域から高音域にかけて和音を奏で、左手パートは中音域から低音域にかけてリズミックユニゾン(右手パートと同じリズム)で動きます。ここでは両手の音域がはっきりと分離している部分と、近づいて一緒になる印象の部分が混在しており、そのことによって以下の効果が生まれています:

・全ての音が一体となった「カタマリ」として機能

・右手パートから独立した低音部ラインによる、独自の歌唱的な表現

例えば4小節目のような両手の音域が離れている部分では、左手パートの特徴的なリズム(8分音符、付点8分音符、16分音符、付点4分音符)がメロディックに響くことに着目しましょう。

ちなみに、楽曲全体を通して左手パートにこのリズムが出てくる時には、必ず右手パートと同時にリズミックユニゾンで使われる作りになっています。

‣ 2. 音域が近づく箇所の分析

特に音域が近づく箇所 25小節・41小節:

曲の中でも最も両手の音域が接近する瞬間。あたかも両手で一つの音楽を紡ぎ出しているかのような効果があります。一方、ただの団子状の密集和音ではなく、3パート(メロディ、内声、バス)の線の密集であることに注目しましょう。

► 演奏のヒント

この音域の使い方から、演奏時に考慮すべき点として:

・両手の音域が離れている箇所では、左右の手の独立性を意識し、特に左手の歌唱性を大切に

・25小節、41小節などの両手が接近する箇所では、両手が一体となっていることを意識する

・ただし、一番重要なメロディラインが埋もれないように注意する

► 終わりに

シューマンの「春の歌」において、両手の音域の離れ具合と近づき具合のコントラストは、音楽的表現手段として効果的に使われています。演奏する際には、この音域の変化に意識を向け、各パートの独立性と一体感の移り変わりを意識することが大切です。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

コメント