【ピアノ】シューマン「ユーゲントアルバム Op.68-26 無題」の詳細分析

► はじめに

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-26 無題」では、特徴的な二重奏の書法や、メロディと従属的声部とのバランスなど、楽曲分析やピアノ演奏における重要な要素が見られます。

本記事では、この楽曲について、楽曲分析と演奏法の両面からアプローチしていきます。短い楽曲の中に含まれる作曲家の深い音楽的意図を読み取りましょう。

► 分析:シューマン「ユーゲントアルバム Op.68-26 無題」

‣ 1. 特徴的な二重奏の分析

· 特徴的な二重奏

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-26 無題」

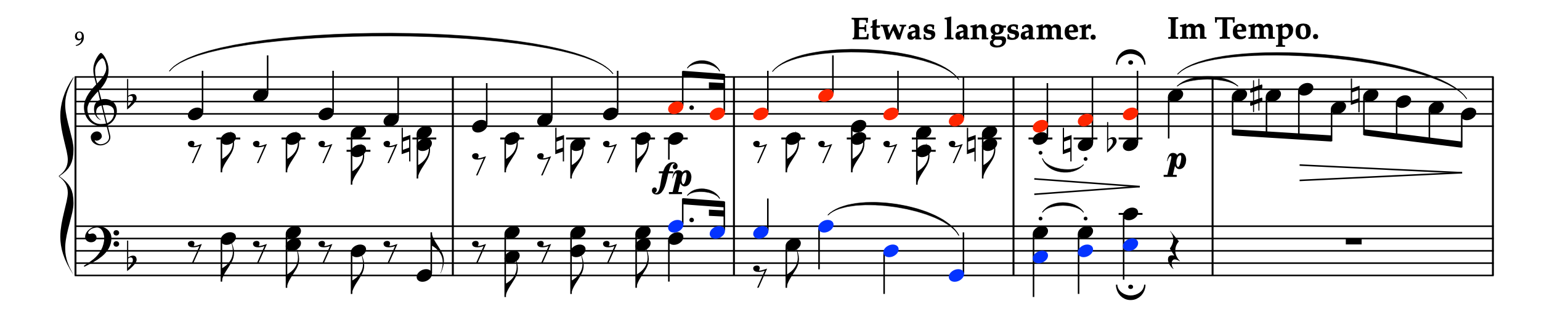

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、9-13小節)

この曲の11-12小節には、興味深い二重奏の書法が見られます。譜例に示されているレッド音符とブルー音符で区別された二つの声部が絡み合いながら進行していきます。

· オクターヴユニゾンによる転換点

10小節4拍目(カラー音符の開始点)から2拍分のみ見られるオクターヴユニゾンは、音色変化以上の重要な役割を担っています。ここまでの曲の流れを振り返ると、以下のような変化が見られます:

リズム書法の変化:

・10小節4拍目まで:裏打ち(補足リズム)による書法

・10小節4拍目以降:裏打ちに加え、メロディとの同時打鍵(リズミックユニゾン)が導入

声部関係の変化:

・11小節2拍目から、声部の交叉が起こっている

このオクターヴユニゾンは、二重奏の開始点として機能しており、曲の構造を明確に区分する役割も果たしています。

· 一般的に思い浮かべる二重奏との違い

二重奏で部分的にオクターヴユニゾンが使用されることはこれ以前の作品にもいくらでも見られましたが、一般的に二重奏と言うと:

・3度のハモリ

・6度のハモリ

・それらの複音程によるハモリ

を思い浮かべるのではないでしょうか。

譜例の箇所でオクターヴユニゾンを使用することで得られている効果は以下の通りです:

・音色的変化:同じ音をオクターヴで重ねることによる硬質な音色の追加

・強調:重要な入りを際立たせる効果

· まとめ

二重奏の概念をオクターヴユニゾンによる表現も含めて捉えることで、より楽曲から取れる情報が増えるでしょう。この作品の分析を通じて、シューマンがシンプルな作品の中にも音楽的思考を簡潔な形で凝縮していることが分かりました。

‣ 2. メロディに急に入ってくる従属的声部

ピアノ演奏において、メロディと従属的声部のバランスは、演奏の質と表現力を大きく左右する重要な要素です。初心者〜中級者の多くが陥りがちな問題は、これらの声部のバランスをうまく扱えないことであり、特に「急に」入ってくる従属的声部の扱いには注意が必要です。

本項目では、メロディの中に従属的声部が急に入ってくる箇所の分析と演奏方法について解説します。

· メロディと従属的声部の関係性

オーソドックスなピアノ曲では、主旋律(メロディ)と、それを支える内声・対旋律・バスなどの従属的声部が存在します。これらは決して「目立たなくていい」パートというわけではなく、適切な音量とタッチで演奏することで楽曲全体のバランスを生み出します。

特に注意すべき点は:

1. メロディの連続性を保つ:急に従属的声部が現れても、メロディが途切れたり埋もれたりしないようにする

2. 自然なバランス:メロディを不自然に強調せず、音楽的な流れの中でバランスを取る

3. 声部の役割理解:それぞれの声部がどのような役割を持っているかを理解する

· 急に出てくる従属的声部とメロディのバランス

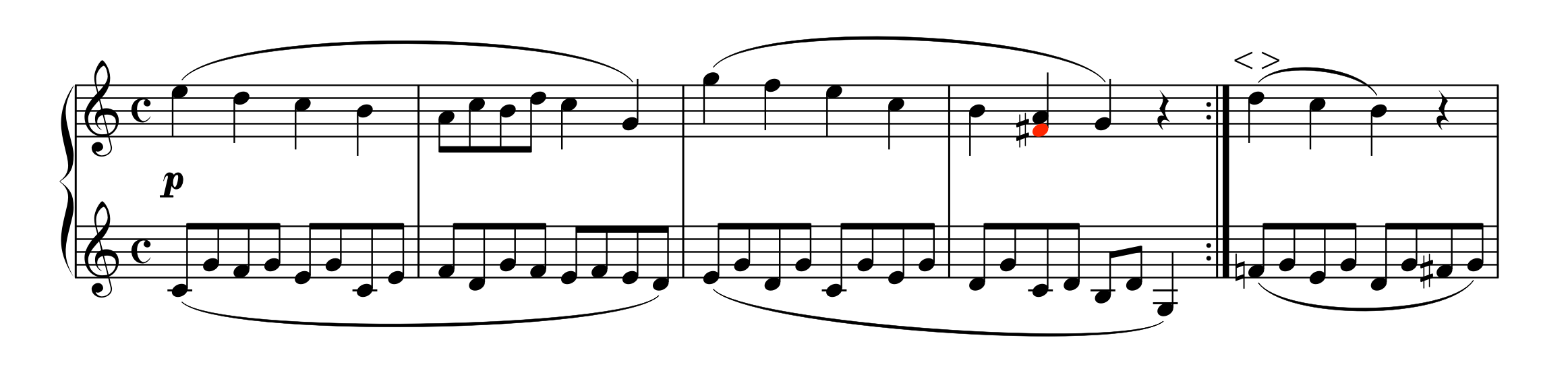

譜例(1-8小節)

この曲の5小節目では、メロディが左手パートに移行します。そして6小節目からは、左手一つで「メロディ」と「バス音」の両方を演奏するという場面が登場します。

このときに多くのピアノ学習者が陥りやすい問題は以下の2点でしょう:

1. バス音が強過ぎてメロディが埋もれる

左手で多声を弾くのに慣れていないと、すべての音を同じ強さで弾いてしまい、メロディとバスの区別がつかなくなる

2. メロディを不自然に強調し過ぎる

バスとの区別をつけようとするあまり、メロディの音だけが突然大きく飛び出してしまい、フレーズの自然な流れが損なわれる

ただメロディが聴こえればいいだけでなく、その音が前後のメロディ音との流れの中に自然に入らないといけないわけです。従属的声部が出てきた瞬間に、メロディを出そう出そうと思って、そこのメロディ音だけが不自然に大きく飛び出てしまったりすると、しっかりと聴こえていても音楽的ではありません。

練習方法:

譜例(1-8小節)

1. まずメロディだけを取り出して「実際に使用する運指」で練習し、その音色と流れを耳に定着させる

2. 従属的声部も入れて練習する

3. 左手パートのみでピカンピカンの音楽に仕上げてから、両手で練習する

レッド音符で示したバス音は、装飾音としてずらして演奏されるのでまだ良いのですが、特に注意が必要なのは、譜例中でブルー音符で示されているように、メロディと同時に発音する従属的声部。これらの音は、メロディを埋もれさせることなく、かつ支えとなるよう適切な音量で演奏する必要があります。

· 補足:シューマンの別作品の例

より深い理解をするために、シューマンの別作品の例も一つ見ておきましょう。

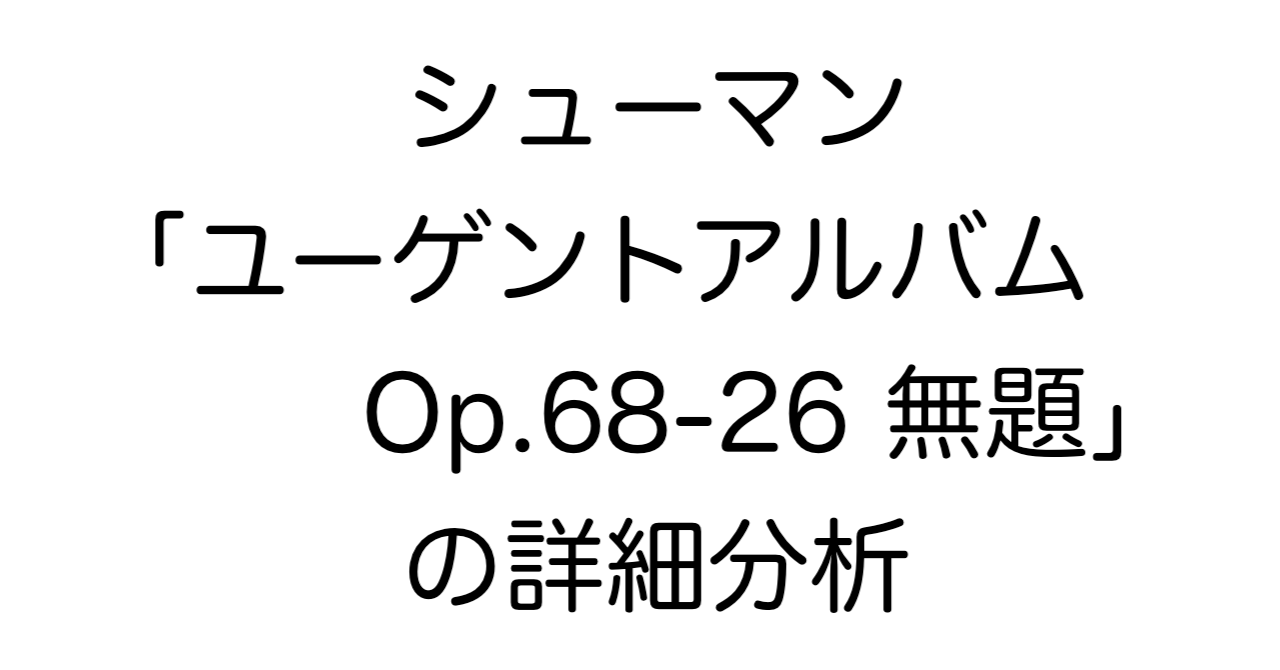

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-1 メロディー」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、1-5小節)

この楽曲では、右手パートでメロディを弾きながら、同じ右手で内声(従属的声部)も演奏します。譜例中のレッド音符で示された音が、メロディの流れの中に突如現れる従属的声部です。

右手パートの例ではありますが、注意点や練習方法は上記の譜例1の時とほぼ同様。ただし、各パートの役割分担を考えると、ここでの内声Fis音は左手パートよりもさらに目立たないようにバランスを作る必要があります。

· まとめ

メロディと従属的声部との関係は、重要な分析観点です。また、それらのバランスは、ピアノ演奏において基本的でありながら、常に向上させていくべき重要なスキルです。単にメロディを目立たせるだけでなく、音楽の流れと表現の中で自然なバランスを取ることが大切です。日々の練習では、常に「聴く耳」を育て、楽曲の構造を理解しながら、声部間のバランスに注意を払いましょう。

► 終わりに

ピアノ演奏において、楽曲の構造を理解することは技術的な上達と同じくらい重要です。本記事の分析内容を参考に、日々の学習でも「なぜこの音楽が美しいのか」「どのように表現すべきか」を常に考えながら取り組みましょう。

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント