【ピアノ】作曲家の意図を実現する替え指技法:楽曲構造に基づく実践的活用法

► はじめに:替え指の定義と意義

「替え指」は、作曲家が意図した音楽的表現を実現するための本質的な演奏技法です。特に、レガート指示や音楽的フレーズの構造を理解することで、なぜその箇所で替え指が必要なのかが明確になります。

作曲・編曲の実践経験から見ると、替え指が求められる箇所には音楽的な理由があります:

・作曲家が意図したレガート表現の実現

・楽曲構造に基づく自然なフレージングの実現

・音色のコントロール

・演奏の安定性確保

本記事では、これらの音楽的背景を踏まえた替え指の活用法を解説します。

作曲家自身が替え指を指示している場合は、創作の意図と直接に結びついていると言っていいでしょう。また、そうでない場合も、作曲家の音楽的意図を読み取ったうえでそれを表現するために、替え指の選択が大きな助けになります。

► 主に替え指が使われる例

‣ 1. レガート奏法の実現

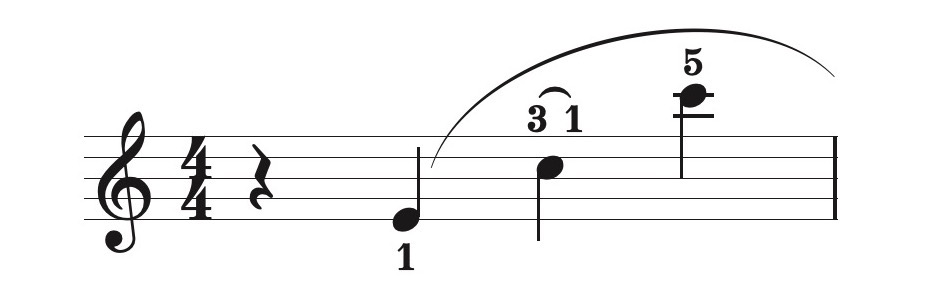

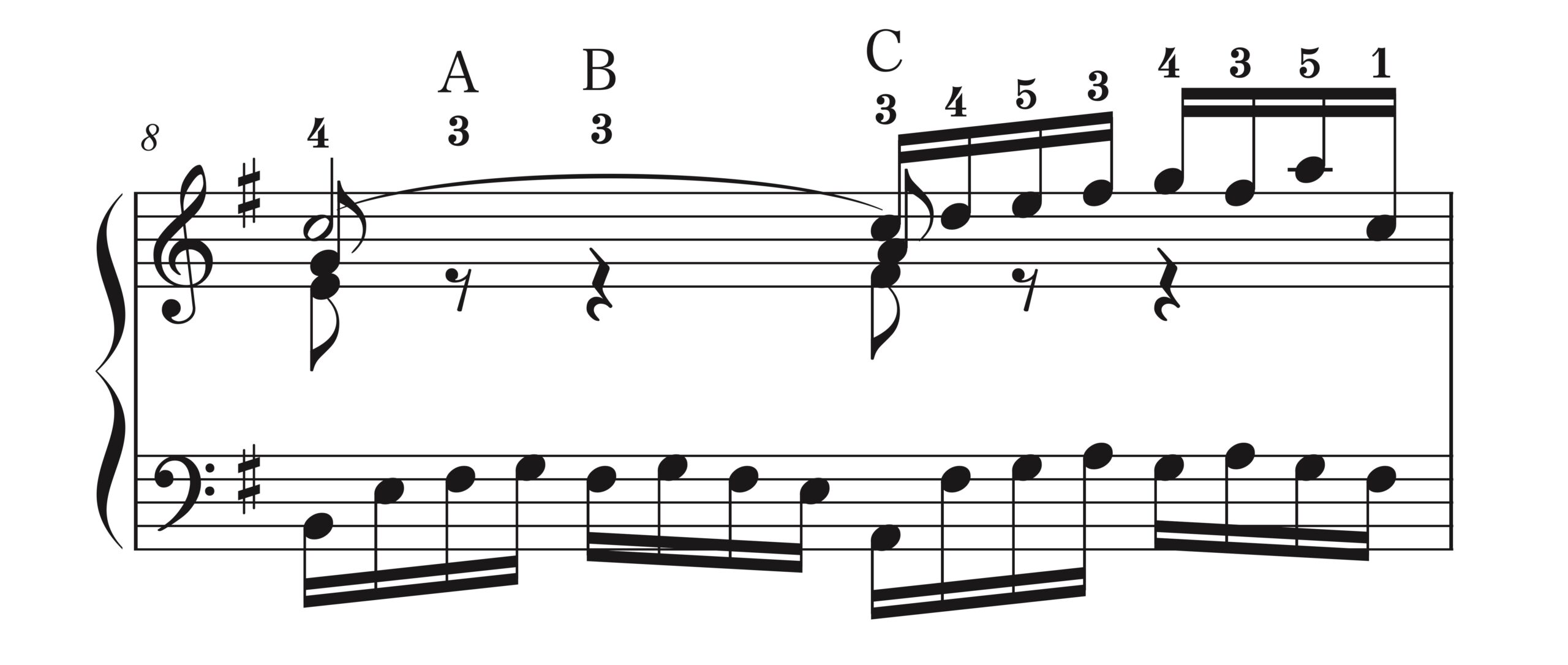

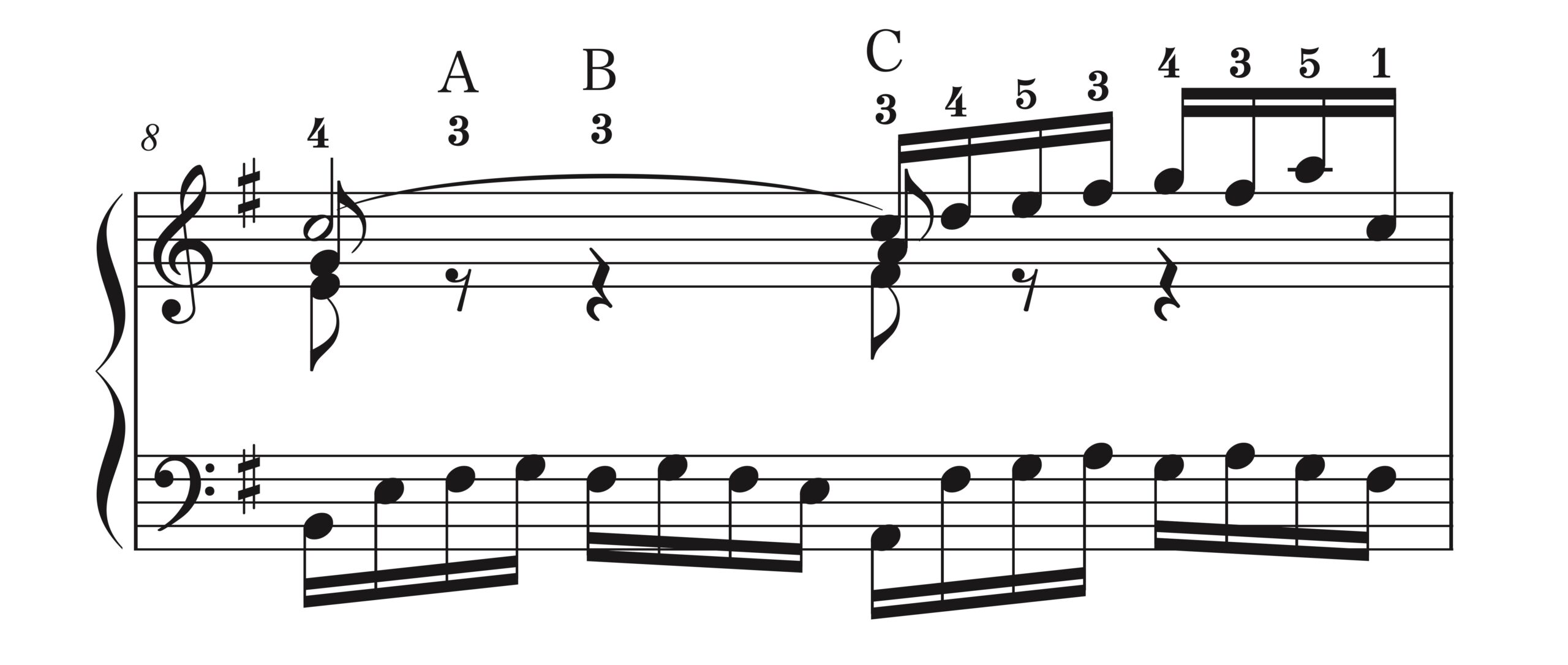

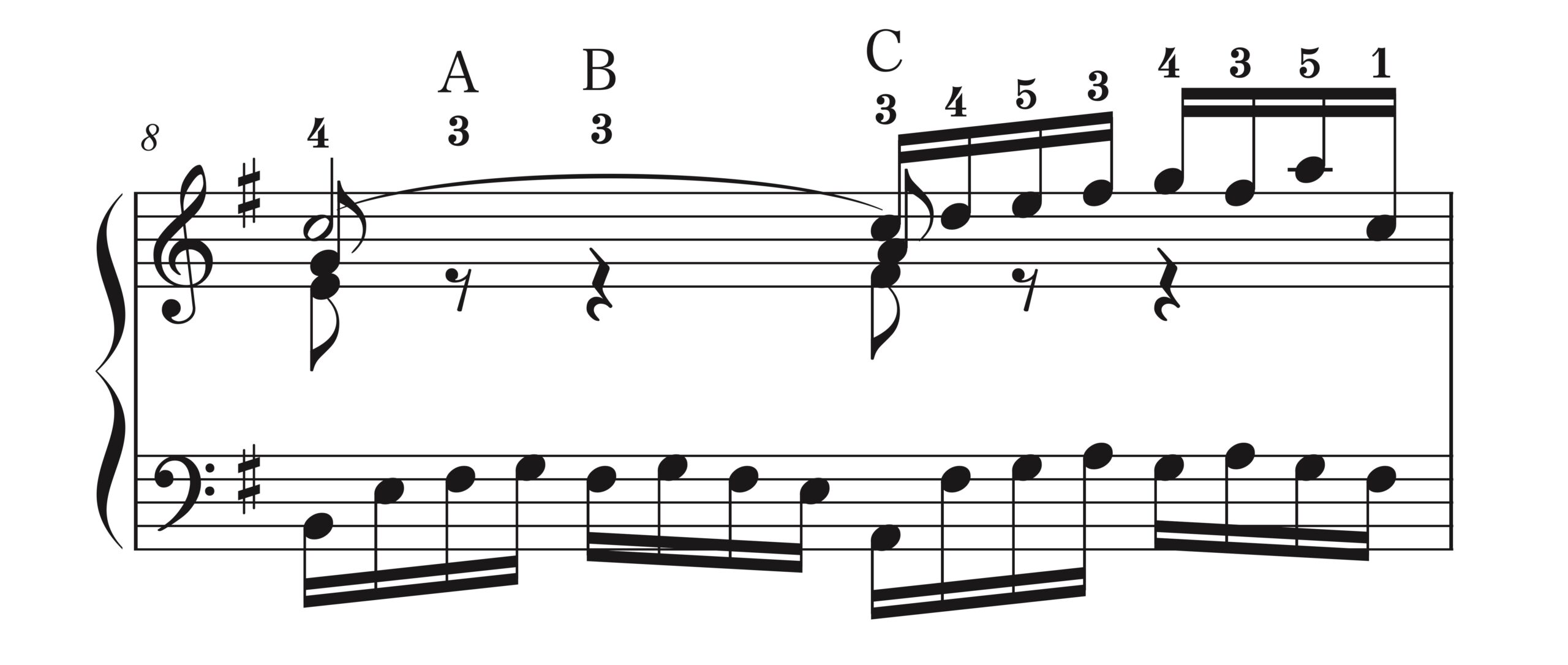

譜例(Finaleで作成)

このような右手の跳躍メロディでは、「3-1」または「4-1」の替え指を用いることで、より自然なレガートが実現できます。

重要な原則:

・ダンパーペダルはレガートの補助的役割に過ぎない

・できる限り、手による物理的なレガートを重視する

・替え指を使用してでも、手でのレガート奏法を追求する

‣ 2. 音色のコントロール

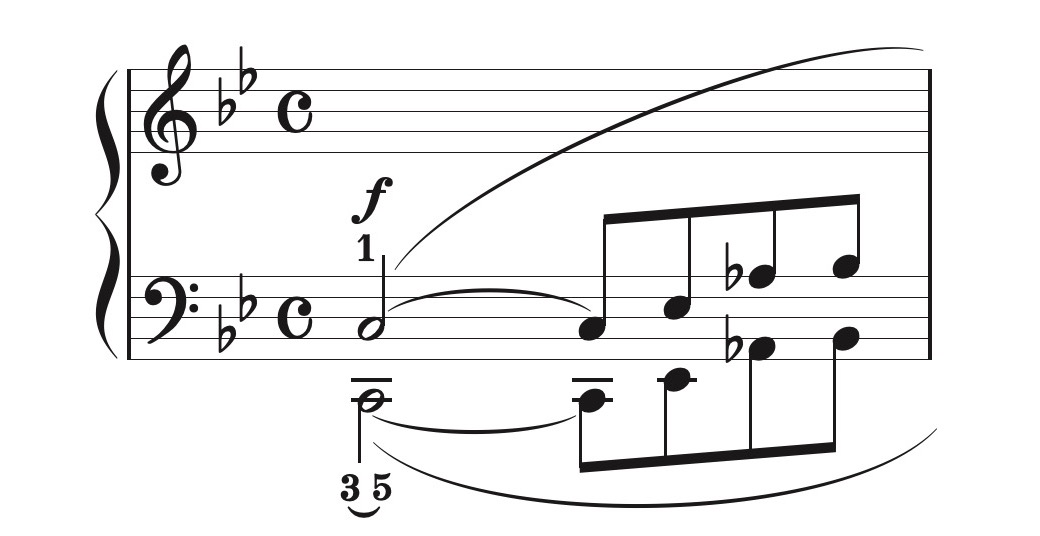

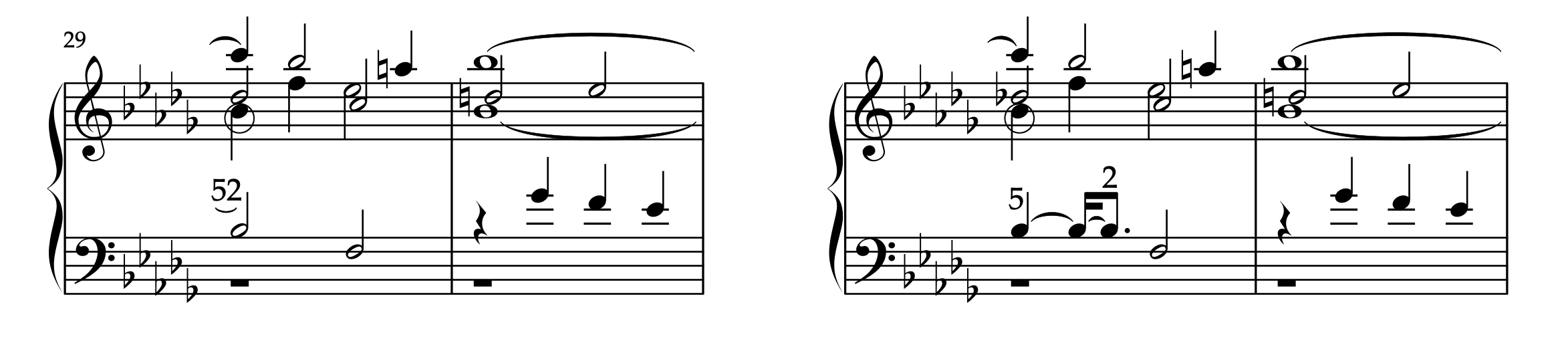

ショパン「バラード 第1番 ト短調 Op.23」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

この例では、左手を5の指で弾き始めるのではなく、「3-5」の替え指により:

・強い3の指による太い音の実現

・フォルテでの深い響きの獲得

が可能となります。

もう一例見てみましょう。

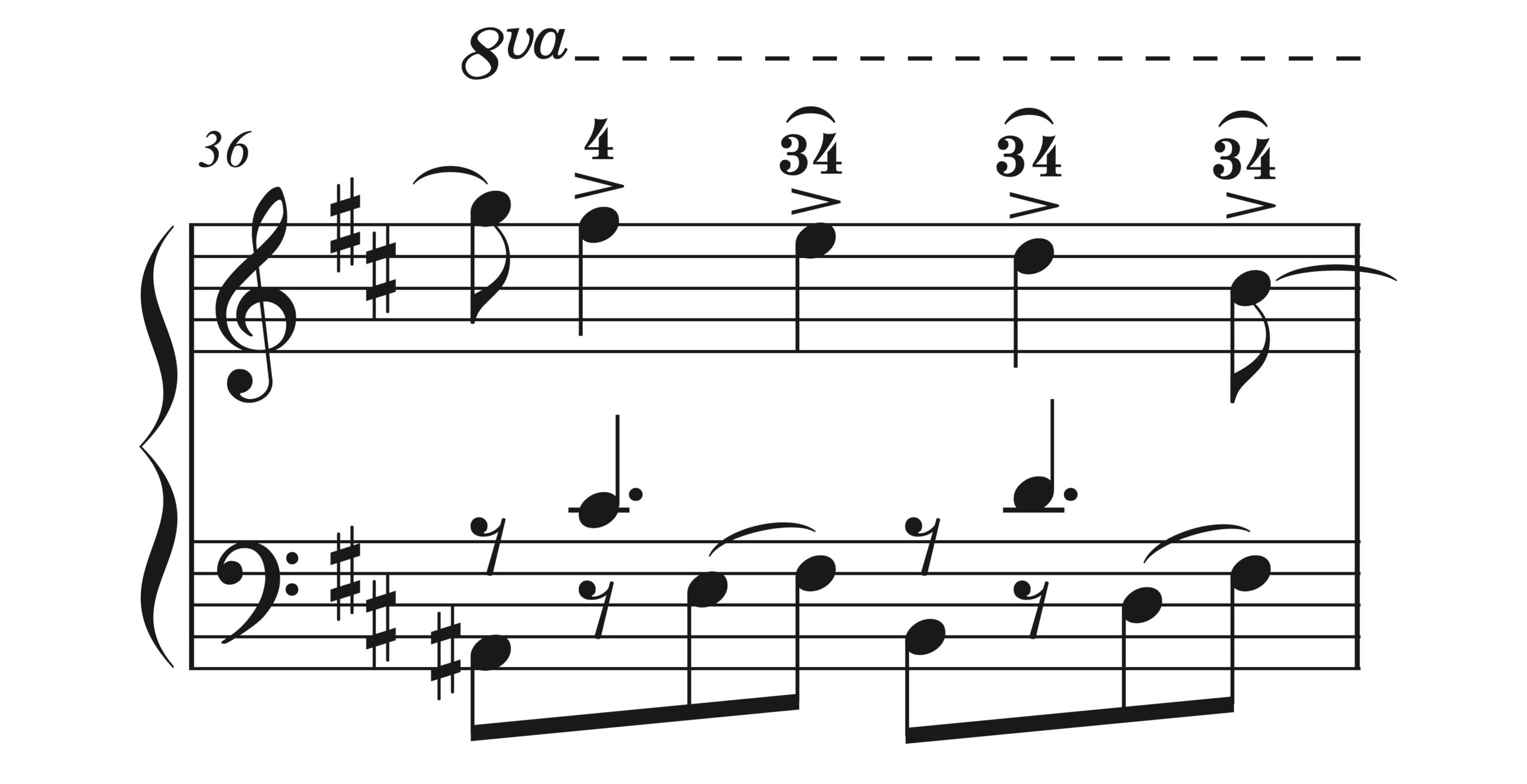

シューマン「アレグロ Op.8」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、36小節目)

この例でも、「3-4」の替え指の連続により:

・「強い3の指」による太い音の実現

・アクセントがついた芯のある響きの獲得

が可能となります。

► 高度な替え指テクニックへの対応

親指を経由する技法

複雑な替え指(2-4、4-2、2-5、5-2、3-5、5-3など)では、親指を経由することで動きがスムーズになります:

・例:2→4の替え指 → 2-1-4という経路を使用

・親指の特性:手首との直結により、鍵盤手前での操作が容易

注意点:

・長い音価の音符での使用に適している

・テンポが遅い箇所での活用を推奨

この考え方を応用し、そもそも困難な替え指を避けて合理的な運指を選択した例を挙げます。

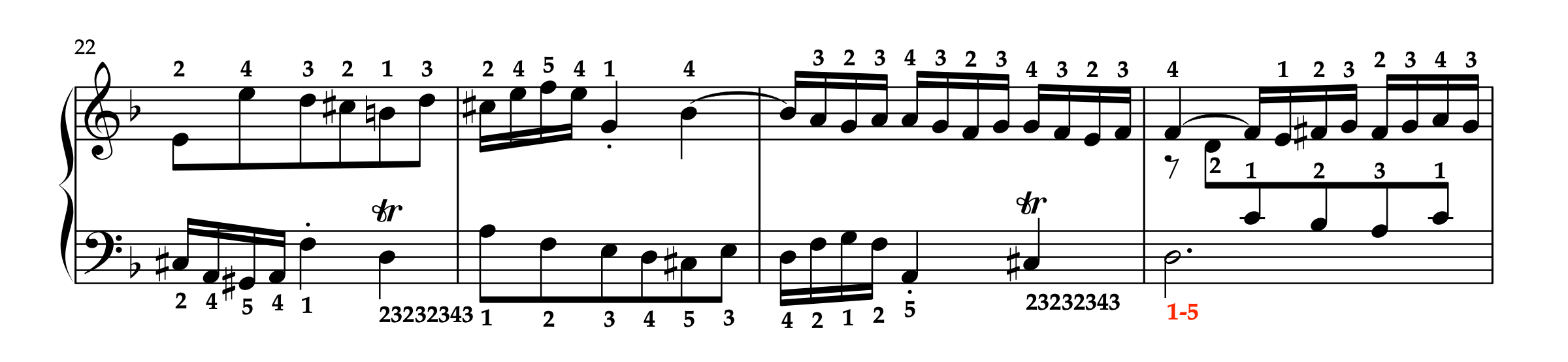

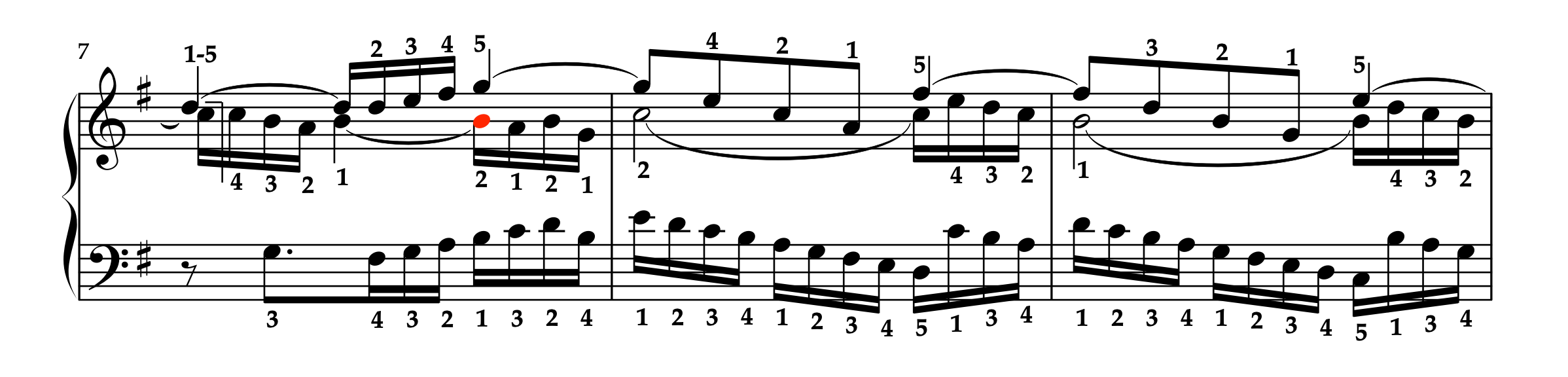

J.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第6番 BWV851 ニ短調 より フーガ」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、22-25小節)

レッドで示した「1-5」の替え指に注目してください。直前のトリルが「23232343」で終わるため、そのまま進むと「2-5」の替え指になります。しかし、この組み合わせは技術的にやや困難なため、以下の選択肢があります:

・親指を経由する:2-1-5

・最初から1の指を使用する:1-5(採用例)

このように、困難な替え指に無理に挑戦するのではなく、楽曲の音楽的要求を満たしながらより実現可能な運指を選択することも重要な判断です。

►「替え指」を練習するときの3つのポイント

替え指が出てくる箇所を練習するときには、以下の3点を意識しましょう:

1. 鍵盤はずっと下げたまま「替え指」する

鍵盤が浮いてしまうと、場合によっては再度音が鳴ってしまいます。替え指は「再度打鍵しなくても指を替えられる」ことに意味があるので、練習の段階からこの部分はしっかりと意識しておきましょう。

2. テンポはゆっくりから練習

テンポはゆっくりからで構いません。実際の楽曲では、短時間で替え指をしなければならない箇所も多く出てくるので、最終的にはテンポを上げてこなせるようにします。

3. 手や肘に力を入れずに練習する

前腕で押さずに、前腕が「上腕のいいなり」になっているイメージで練習しましょう。上腕と手とのつながりが良くなると技術が上がります。「手」はもちろん、「肩」や「肘」をボルトのように締めたまま弾かないことが重要です。

► 実践的応用例

‣ 替え指の実践例①

J.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第10番 BWV 855 ホ短調 より プレリュード」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、 8小節目)

前の流れから弾いてくると、8小節目の頭の2分音符C音は4の指でとることになります。しかし、その後のメロディに出てくる16分音符を弾くためには、3の指に替え指するとやりやすくなります。

替え指のポイントは「即座に替える場合を除き、どのタイミングで替えるのかをしっかりと決めておく」ということです。弾く度に替えるタイミングが変わると本番で失敗する可能性が上がってしまいますし、そもそもそういう行き当たりばったりの練習では、やっていることが積み重なっていきません。

ここで問題となるのは、「決めておく替え指のタイミングをどうするか」です。

(再掲)

ちなみに、ヘンレ版ではCの位置に「3」と書いてありますが、必ずしも「そこで3の指に替えよ」という意味ではなく、「その時点で3の指に替わっていればいい」という意味だと考えておくといいでしょう。そうすると、前後が忙しくない、AかBの位置で替えるのが適切。

この楽曲は後半で Presto になりますが、それまでは作曲家自身によるテンポ指示はありません。J.S.バッハ研究の第一人者であるヘルマン・ケラーは、この譜例の部分、つまり楽曲の前半部分は、♩=63 程度を提案しています。※

※

「バッハのクラヴィーア作品」 著 : ヘルマン・ケラー 訳 : 東川 清一、中西 和枝 / 音楽之友社 より

そのゆったりとしたテンポで弾くとすると、AとBのどちらの位置でも問題なく替えることができます。

(再掲)

ここで注意して欲しいのは、A、B、Cのいずれも、ある拍の表か裏のジャストであり、決まりのいいタイミングだということです。決まりの良くない適当なところで替えるのではなく:

・1拍目のウラで替える

・2拍目のアタマで替える

などと整理して決定しておくことで、弾く度にタイミングが変わってしまわないので、ベターのやり方だと言えるでしょう。

替え指をするときの注意点は、「タイミングを決めておき、それも、決まりのいいタイミングで替える」ことです。

・バッハのクラヴィーア作品 著 : ヘルマン・ケラー 訳 : 東川 清一、中西 和枝 / 音楽之友社

‣ 替え指の実践例②

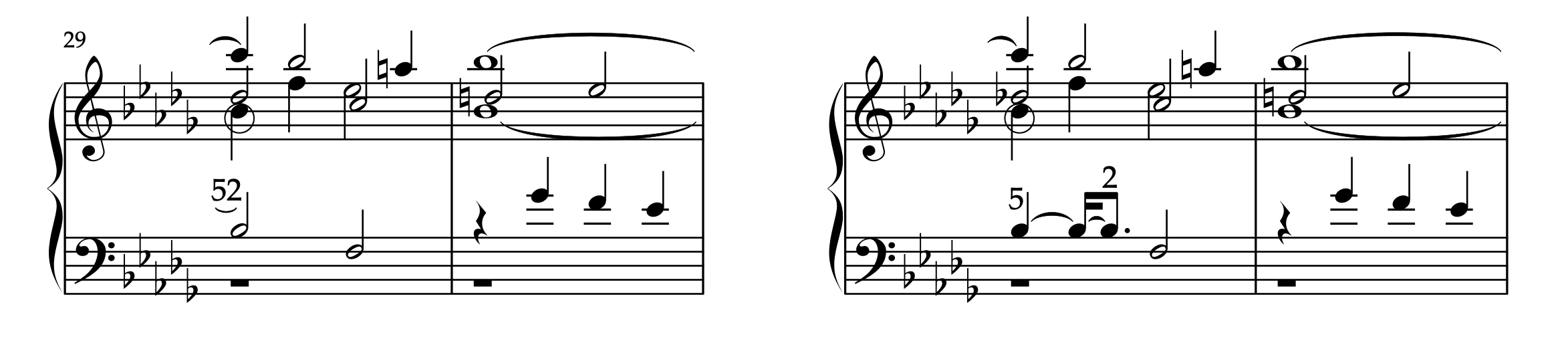

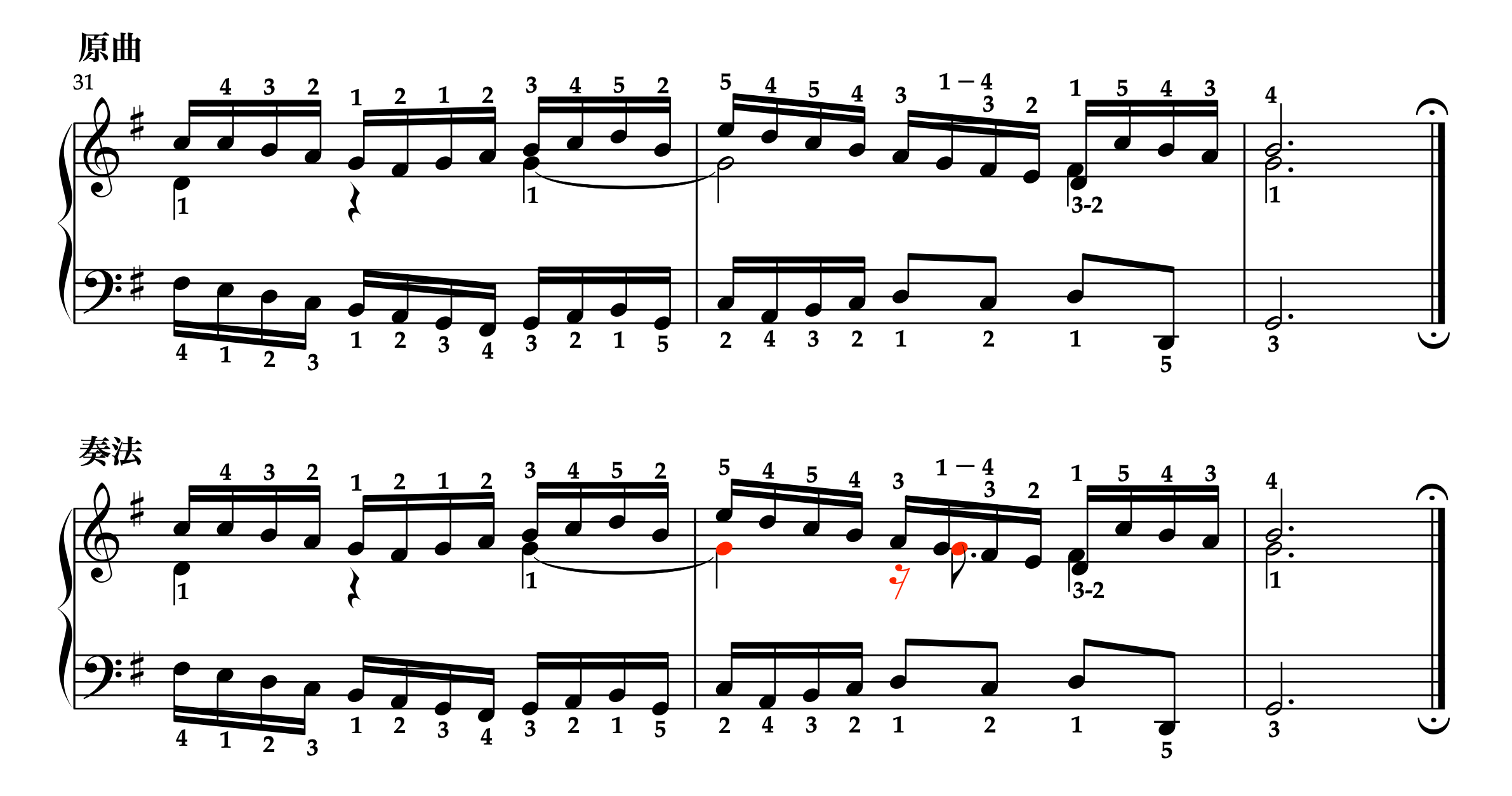

J.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第22番 BWV 867 ロ短調 より フーガ」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、29-30小節)

例えば “現行の” ヘンレ版では、左側の譜例で示したように、29小節目の頭で5の指から2の指へ替える指示があります。丸印で示した4分音符B音は、左手の親指で弾くことになります。

しかし、替え指の番号が1拍目の頭に書かれているからといってそこですぐに替えてしまうと、親指で押さえている4分音符B音を離してしまうことに。仮にダンパーペダルを使っていたとしても、指でも4分音符ぶん残しておくことを優先するのであれば、右側の譜例で示したように、2の指へ替える位置を後ろへずらす必要があります。

(再掲)

前項目では、替え指のタイミングを書かれている位置よりも前へずらす例を取り上げましたが、この例は逆で、書かれている位置よりも後ろへずらす例です。つまり、「次のところまでに指を替えておけばいい」という意味で捉えるべきなのです。

また、どこで替え指をするのかを、音価分割してタイでつないだ音符で書き示してください。

原曲通りである左側の譜例では「2分音符」で書かれているものを、右側の譜例では「タイで結ぶ形」へ書き直しています。このようにすることで、指を替えるタイミングを視覚的にとらえられるようになります。

楽譜に書かれた替え指の指示を見つけたら、「その替え指を、実際にはどこでやるのが一番スムーズか」という視点で運指を振り直しましょう。

‣ 替え指の実践例③

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、43-45小節)

下側の譜例で示した運指は、ヘンレ版をはじめ、いくつかの版でとられているものです。

45小節目のはじめに「4-3」の替え指の指示がありますが、前項目までの内容を踏まえると、Prestoのテンポなのにも関わらず、わざわざ忙しいところで替える必要はないと判断できます。

上側の譜例でタイを使って示したように、後ろが忙しくない、2拍目ウラの位置で替えるのが適切でしょう。

‣ 替え指の実践例④

モーツァルト「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、2小節目)

上側の譜例を見て下さい。この「5-3」の替え指についてです。

前提として、「替え指は、同じ手で他の音を打鍵するのと同時に行ってもいい」ということを踏まえておきましょう。

Adagioとはいえ、16分音符と16分音符のあいだなどで忙しく替え指するのではなく、下側の譜例で示したように、内声のD音を打鍵するのと同時に替え指をしても何の問題もないわけです。むしろ安定するのが分かるはずです。

‣ 替え指の実践例⑤

前項目で取り上げた「他の音を打鍵するのと同時に行う替え指」について、さらに詳しく見てみましょう。

J.S.バッハ「シンフォニア 第10番 BWV796」

譜例(7-9小節)

7小節3拍目の頭では、ソプラノのG音を打鍵すると同時に、レッド音符の部分で2の指に置き替えることで、その後の流れが格段に演奏しやすくなります。

譜例(同曲 31-33小節)

この例では、より複雑な替え指の連携が見られます:

・レッド音符の付点8分音符G音を1の指で演奏

・直後のFis音を3の指で打鍵すると同時に、G音を4の指に置き替え

・この動作を一つの動作として捉え、滑らかに実行

替え指のタイミングが新しい音の打鍵と完全に同期していないと、滑らかさに欠けたりミスにつながる可能性があります。正確な同期を心がけましょう。

► 筆者自身の経験談より:替え指から逃げない

替え指は慣れないうちは難しく感じたり、替えようとするときにミスをしてしまったりするでしょう。しかし、できる限り積極的に習得しようと意識してみて欲しいと思います。

筆者自身、昔に演奏した楽譜を引っ張り出してきて驚いたことがあります。指定されている替え指を見事にすべて消して、弾きやすい運指へ書き替えてしまっていたからです。当然、替え指をすることで得られる音色やつながりのニュアンスなどには意識が向いていませんでした。

ある程度上達した状態からさらに上へいくためには、「些細に見えながらも確実に音楽表現に影響する部分」に着目して改善していくことが重要です。そういった観点から見ると、替え指は重要な要素となります。

► 終わりに

替え指は、楽曲の構造を深く理解してこそ、その真価を発揮する技法です。練習の際は、以下の観点を意識することで、音楽的成長が期待できます:

1. 音楽的意図との結びつき

2. 計画的な実施

3. 効率的な動作の追求

本記事で解説した内容は、「2本の指をほぼ同時に替え指をする」ようなさらに高度な場面でも応用できます。替え指は、音楽表現を豊かにする本質的な演奏技法です。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント