【ピアノ】演奏で崩れがちなテンポを安定させる実践テクニック

► はじめに

ピアノ演奏において、テンポを正確に保つことは基本的かつ重要な技術ですが、多くの学習者がテンポキープに苦労しています。

本記事では、テンポを安定させるための具体的な方法と、陥りやすい落とし穴について詳しく解説します。メトロノームの活用から、楽曲ごとの注意点まで、実践的な内容を見ていきましょう。

► テンポキープの基礎

‣ 1. メトロノームの活用ポイント

テンポキープの練習として真っ先に考えられるのは「メトロノームでの練習」です。しかし、何となく行えば効果が上がるわけではありません。ポイントは、以下の3点です:

1. まずはメトロノームを使わずに録音し、テンポが変わってしまっているところにチェックをつける

2. 複数チェックがついたところの「共通点」を見つけ出す → 自分の弱点の傾向

3. テンポが変わってしまっていたところを意識しながら、メトロノームを使って何度も練習する

この3つの手順を「すべて」踏んでいきましょう。

2の「複数チェックがついたところの共通点を見つけ出す」というのが大きなポイントです。これを行うことで:

・「こういった音型ではいつもテンポが速くなってしまう」

・「音が少ないところでは、間(ま)がもたなくて速くなってしまうクセがある」

などと、自身の弱点の傾向が見えてきます。これを知っておかなくてはいけません。

そして、それらを意識しながらメトロノームでの練習へ向かいましょう。「弱点の傾向」を知っておくことで、他の楽曲に変わっても応用できる力になります。

もう一つ重要なのは、メトロノーム練習は、身体に正しいテンポが入るまで繰り返すということです。

当たり前のことのようですが、実際は1-2回合わせてすぐ終わりにしてしまう練習をしている学習者が多いようです。テンポが変わってしまうのは無意識のクセなので、修正するにはある程度の時間がかかると思ってください。

もちろん、ルバートの色濃い楽曲でメトロノームをかけて練習するのは逆効果です。

そういった楽曲では、まずはICレコーダーで録音して何度も聴き返し、テンポの動き方が自分の耳で聴いても明らかにおかしいところは直すことからスタートするといいでしょう。

‣ 2. テンポキープの要となる、頻出リズム

モーツァルト「ピアノソナタ ハ長調 K.545 第1楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、10-11小節)

カギマークで示した部分のリズムに注目してください。このような「ターータ ターータ」というリズムはよく見られます。

8分音符の扱い方が重要で、それらをタイミングよく入れないとテンポが変わってしまいます。右手の細かく動いているパッセージばかりに気をとられがちですが、テンポキープという観点でも左手のリズムをきちんと表現するように注意しましょう。

もう一例を挙げておきます。

モーツァルト「ピアノソナタ 変ロ長調 K.333 第3楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、32-33小節)

この譜例2も、左手の「ターータ ターータ」というリズムが右手のパッセージを支えています。

注意点は先ほどと同様で、8分音符の弾き方にあります。ただし、K.545の譜例とは異なり、付点4分音符ではなく「4分音符+8分休符」になっているので、よりリズムの厳格さを感じることでしょう。

結局はすべてつながっていて、4分音符の長さをきちんと守ることで8分休符の始まる位置が適切になり、肝心の8分音符もタイミングよく演奏しやすくなります。

どんな楽曲であっても、「ターータ ターータ」と似たようなリズムが出てきたときにはテンポキープの要だと思って意識を向けるようにしましょう。

‣ 3. テンポキープは立派な基礎技術

「まずは、インテンポの中で様々なことができる」というのが基本です。自分自身が指揮者であり、インテンポであっても、以下のように工夫できる要素はあります:

・アーティキュレーション

・ダイナミクス

・音色

・声部ごとのバランス

「テンポをキープする能力」というのは、基礎技術の一つです。それができたうえで他の音楽要素も工夫できるように慣れておきましょう。

実際の演奏では、バロックであれ、古典派であれ、「自由なテンポ」が好まれるようになってきています。しかし、譜読みの段階からくずしてしまうのではなく、楽曲の骨格を理解してから自由に演奏することで「自由だけれども勝手ではない音楽表現」を目指せます。

‣ 4. リズムを安定させるとテンポも安定する

「テンポも安定させたいのであれば、リズムを安定させる」ということも踏まえておきたいポイントです。

音楽というのは、「2つの音が連なり、リズムができる。そして、それが連続するとテンポができる」という原則があります。「テンポが決まっているうえで、そこに音を散りばめていく」というのは、「原則」ではなく「メトロノームによる練習方法」です。

つまり、リズムが決まらないと本当の意味でテンポは決まりません。

楽譜というのは、あくまでも「作曲家が想像していた “割り切れないリズム” に一番近いであろう “割り切れるリズム”」が記号化されたものです。したがって、楽譜のリズムに寸分の狂いもなく表現したからといって、必ずしも音楽的に作曲家の意図を表現したことになるとは限りません。

しかし、まずは楽曲の骨格を理解することから始める必要があり、そうすることでテンポキープにとっても良い影響を与えてくれます。

► テンポが変わってしまいやすいところの代表例

‣ 1. 片手がいなくなるところや半音階はテンポが走りがち

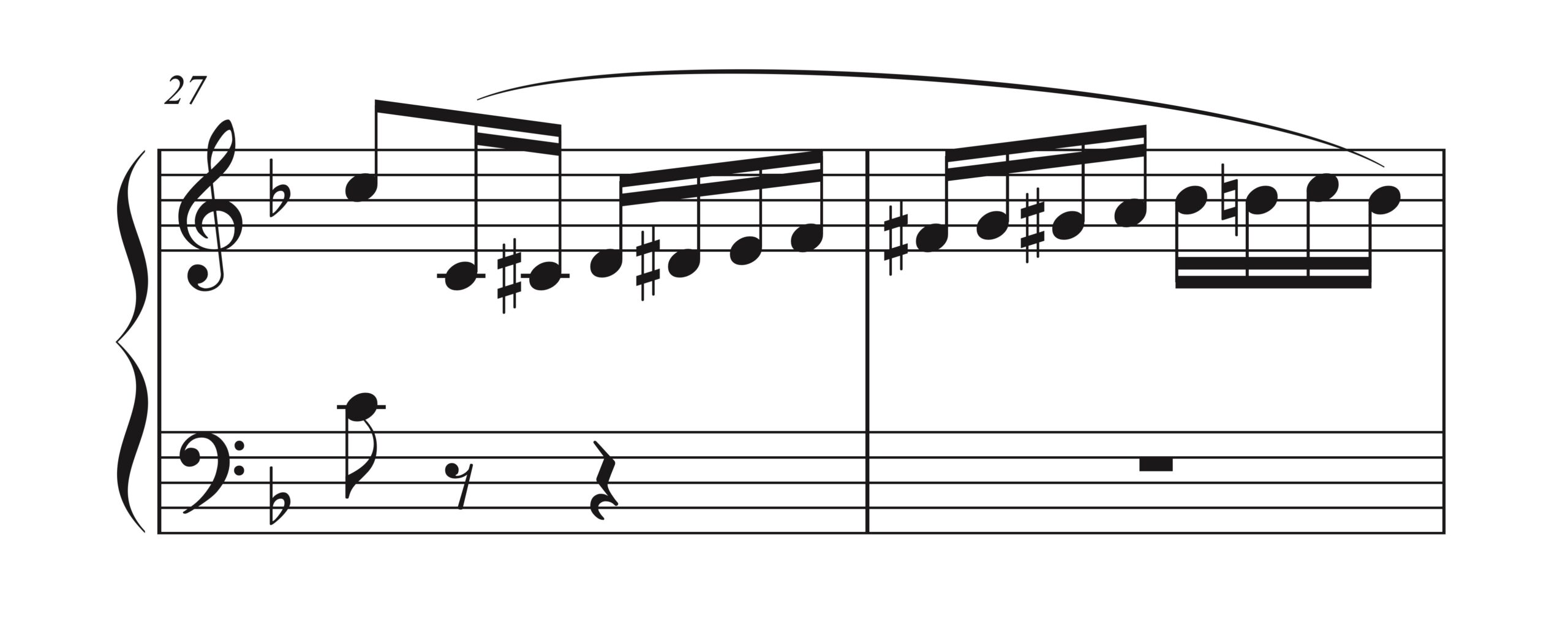

ベートーヴェン「ソナチネ Anh5(2) ヘ長調 第2楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、27-28小節)

ここでは左手がいなくなり右手のパッセージのみになるので、テンポキープを十分に意識して走ることのないように気をつけましょう。伴奏の刻む要素、つまり「テンポキープの要」が不在になっているため、テンポが走りやすい傾向にあるのでしょう。

それに、「半音階のパッセージ」は傾向として速くなったり転んだりしやすいのです。半音階を見ると急にテクニカルに感じてしまう学習者は多いようです。

‣ 2. 小節のつなぎ目は急ぎがち

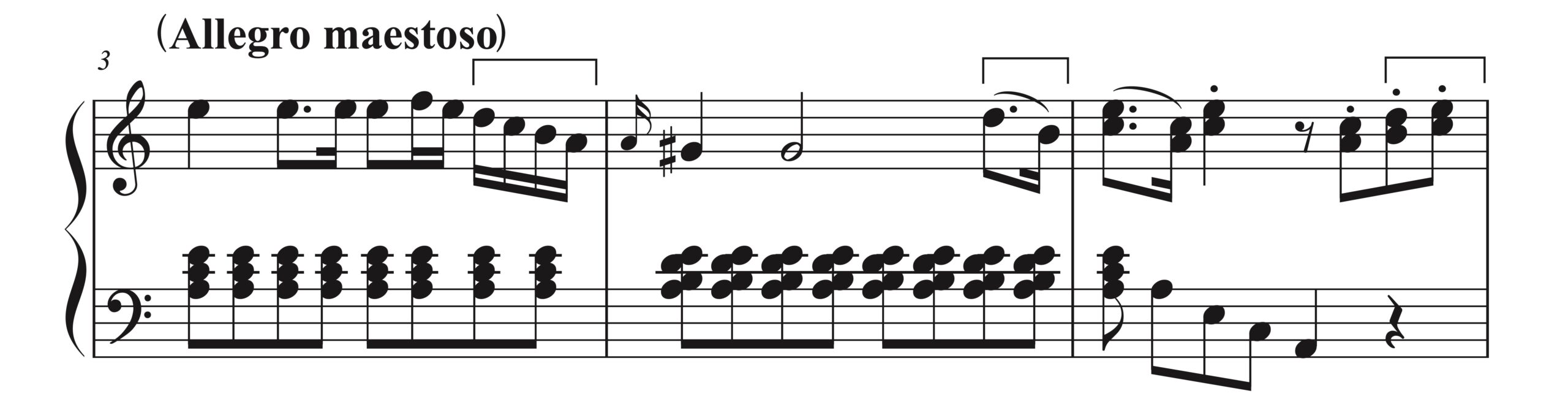

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、3-5小節)

カギマークで示した箇所のような「小節のつなぎ目」では、急がないように注意しましょう。「16分音符」「付点リズム」「スタッカート」などと、ただでさえ転びやすい要素が小節のつなぎ目に位置しているということで、より一層注意が必要となります。

‣ 3. 同型反復ではテンポに注意

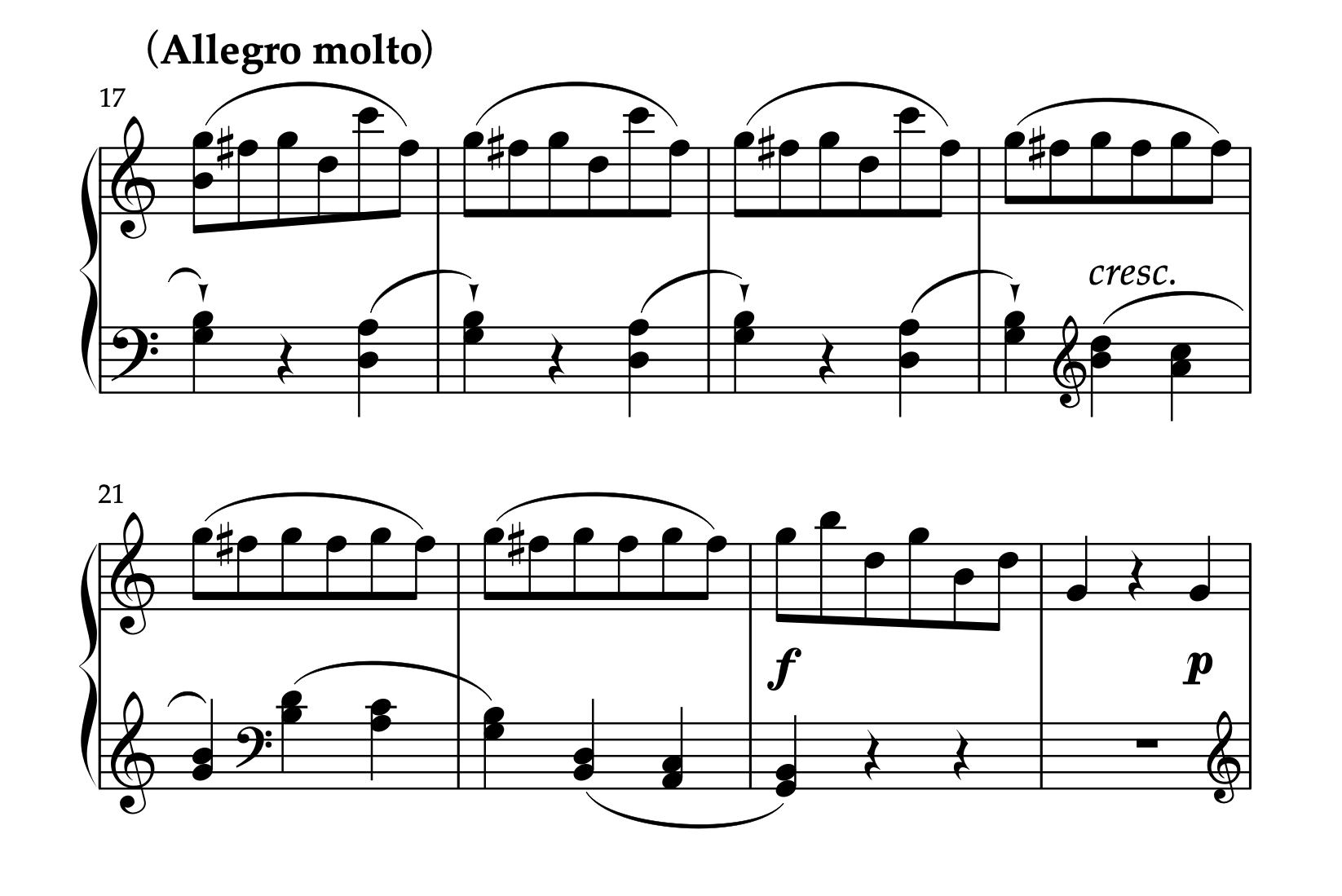

ハイドン「ソナタ 第60番 Hob.XVI:50 op.79 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、17-24小節)

17-19小節では同じ音型が繰り返され、20小節目からはそれが「縮節」になっています。縮節とは、「提示された素材が、音価や拍の長さを縮めながら連結されていくこと」であり、19小節目までの内容がさらに繰り返されていきます。

こういった反復では、テンポがだんだんと速くなってしまいがち。17-19小節の反復ですらテンポキープの意識を持つべきですが、20小節目からはさらに注意が必要です。

加速して坂を転がり落ちていくようなテンポになってしまっている演奏がよく見受けられます。

‣ 4. 急に音価が長くなったときのテンポに注意

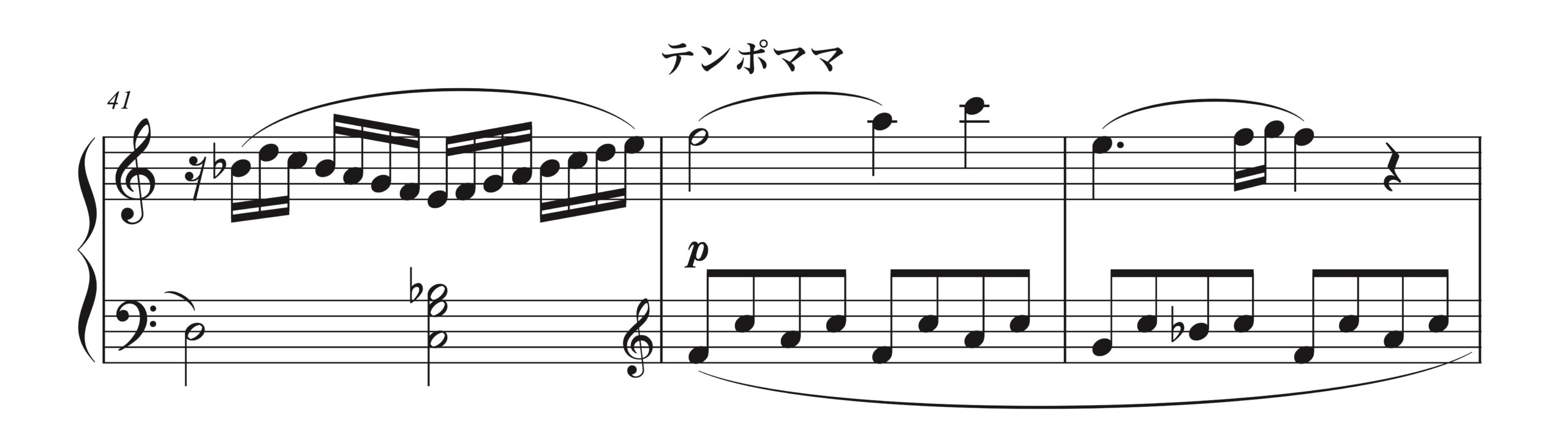

モーツァルト「ピアノソナタ ハ長調 K.545 第1楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、41-43小節)

41小節目までは16分音符で動き回っていますが、42小節目からはそこまでよりも長い音価が中心となります。

このような「急に音価が長くなったときのテンポ」には要注意。いきなりテンポが変わってしまう演奏をよく耳にします。

体内のカウントをしっかりとることで、テンポをそのままキープしてください。楽譜に「テンポママ」って書いておきましょう。

‣ 5. 拍を刻む要素がいないトリルの直後に注意

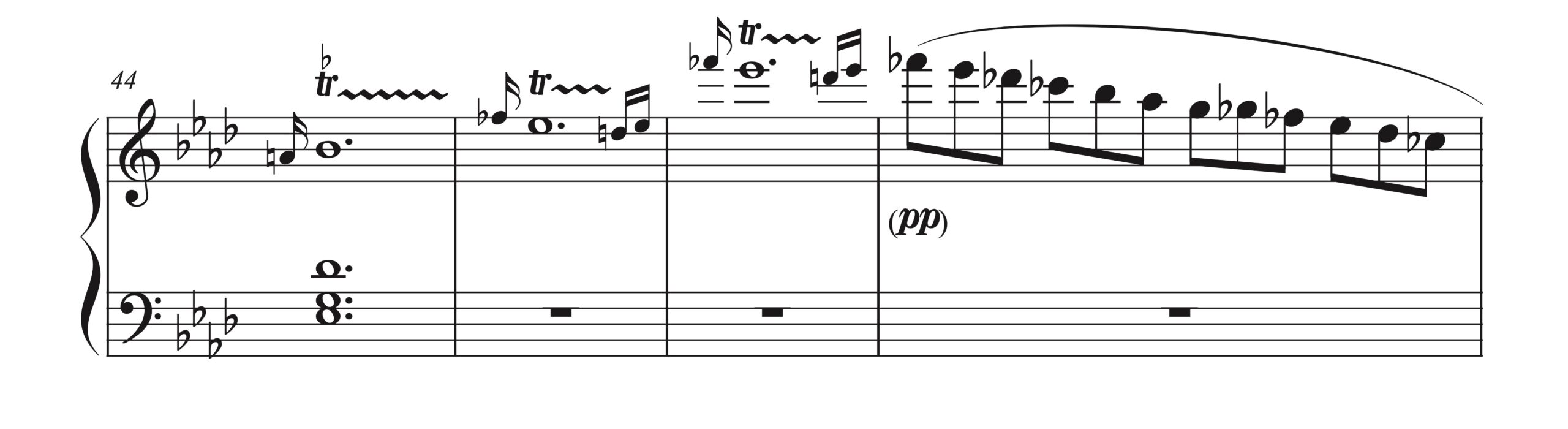

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第23番 熱情 ヘ短調 Op.57 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、44-47小節)

47小節目へ入ったときにテンポが変わってしまう演奏をよく耳にします。直前がトリルのみで拍を刻む要素がいないため、テンポ感覚や拍感覚を失いがちだからでしょう。

対策としては、47小節目でテンポキープを心がけることはもちろん、トリルの箇所で体内のカウントをとることが欠かせません。それをしていないと演奏者の中のテンポが不在になるので、基準がなくなってしまいます。つまり、47小節目でテンポキープのしようがないのです。

もう一例を見てみましょう。

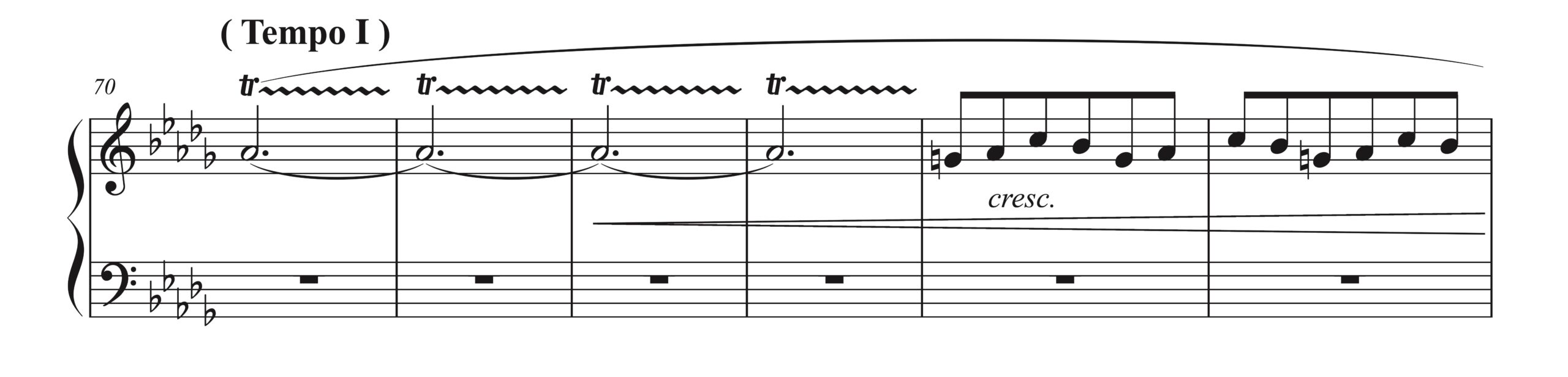

ショパン「ワルツ 第6番 変ニ長調 Op.64-1(小犬)」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、70-75小節)

「長く続くトリル」があるため、8分音符で動き出したときに急にテンポが変わりがちです。

この作品は比較的自由にテンポを引き伸ばして弾くことも多く、必ずしもメトロノームに合うようなやり方でテンポのつじつまを合わせる必要はありません。しかし、トリルをしている間も「今、どの小節の何拍目を弾いているのか」という意識は持っていてください。

「ショパンはわざわざ4小節間トリルを書いている」ということに着目しましょう。フェルマータで引き伸ばしているわけではないのです。

► 音楽を前のめりにしても問題が起きにくいところの例

‣ 1.「緩・急・緩」の急

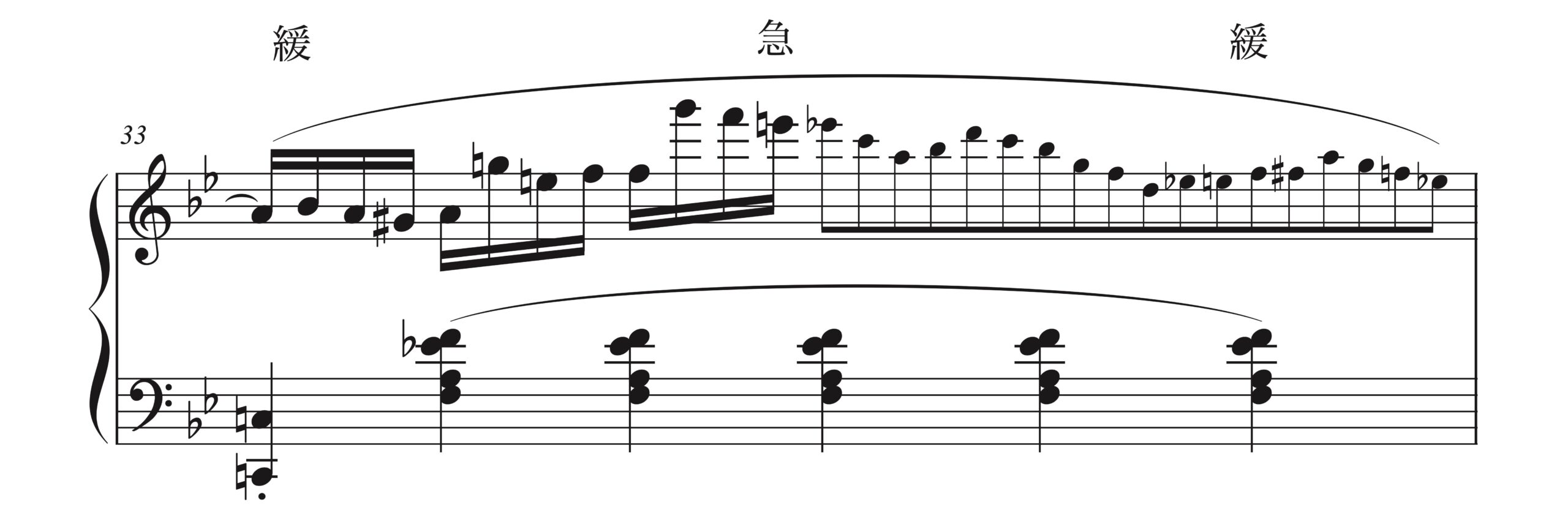

ショパン「バラード 第1番 ト短調 Op.23」

譜例(PD作品、Finaleで作成、33小節目)

このような「カデンツァ的なパッセージ」を音楽的に弾くコツは、「緩・急・緩」このルバートにのっとって弾くことです。つまり、パッセージの入りはゆっくり目に入り、そのあと少しまいて、後半からまた少しゆるめる。パッセージの中で動き方を「鏡」のような対称的に近いものとする。

このようにすると自然なアゴーギクが生まれ、なおかつ、演奏もしやすくなります。

「緩・急・緩」の急では、やり方が極端でなければ音楽の流れを前のめりにしても問題は起きません。

‣ 2. 同じブロックの繰り返しによる咳き込み

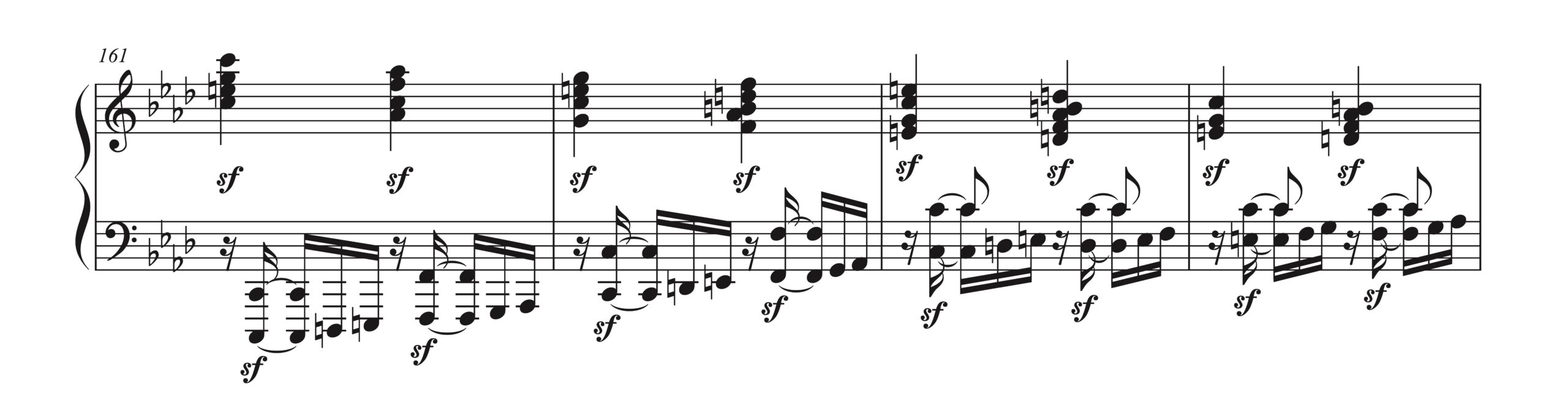

シューマン「ピアノソナタ 第3番 ヘ短調 Op.14 第4楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、161-164小節)

このような「同じブロックの繰り返しによる咳き込み」では、音楽を前のめりにしていっても違和感が生じにくい傾向にあります。

作品にもよりますが、執拗な繰り返しというのはあおっていく表現として使われることも多いので、そのようなところでは特に問題は起きにくいと言えるでしょう。

上記、ハイドン「ソナタ 第60番 Hob.XVI:50 op.79 第3楽章」の例との違いを確認してください。

► 終わりに

テンポキープは音楽表現の基礎です。正確なテンポは、音楽の流れを理解し、作曲家の意図を正確に伝えるための重要な要素です。本記事で紹介した内容を意識して練習することで、より音楽的で魅力的な演奏につながるでしょう。

関連内容として、以下の記事も参考にしてください:

・【ピアノ】演奏におけるテンポの選び方とその表現方法

・【ピアノ】確実にテンポを上げるための完全ガイド

・【ピアノ】楽譜に書かれていない「テンポの揺れ」を表現するためのヒント

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント