【ピアノ】ピールオフとは:楽曲分析と演奏のポイント

► はじめに

音楽でも使われる「ピールオフ」という用語を耳にしたことがあるでしょうか。この技法を理解し適切に演奏することで、楽曲の表現力が向上します。

本記事では、ピールオフの基本的意味から実際の演奏ポイント、具体的な楽曲例まで詳しく解説します。

※本記事では、ポピュラー音楽の現場で使われる「ピールオフ」という表現を、クラシック音楽の声部分離技法として解説します。

► 基礎分析と演奏のポイント

‣「ピールオフ」の基本的意味と演奏ポイント

「ピールオフ」とは、英語「peel off」(句動詞)で「はがす」「はがれ落ちる」という意味です。音楽では「伸びている主役の音から脇役の音が枝分かれしてくる表現」のことを指します。

一般的ではない用語ですが、ポピュラー音楽でしばしば使われる表現で、クラシック音楽でいう声部分離の一種です。

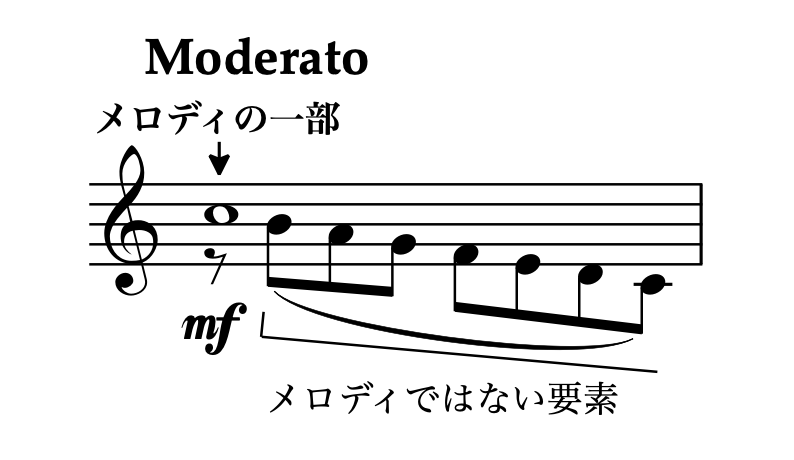

譜例(Sibeliusで作成)

長く伸びるメロディの一部から、枝分かれしてくるようにメロディではない脇役的要素がこぼれてきています。この様子が「はがれ落ちるよう」なので「ピールオフの表現」と呼ばれるのです。

演奏における2つの重要ポイント:

・長く伸びる音を、打鍵した後もずっと聴き続ける

・伴奏的要素の出始めの音は、かなり小さくから始める

ピールオフにおいて最も大切なのは、長く伸びている音です。こちらが主役で、動いているほうが脇役となることに注意しましょう。人間の耳はどうしても動いている音に注意が向きがちなため、ダイナミクス(音量バランス)を注意深くコントロールする必要があります。

(再掲)

具体的なダイナミクス設定

例えば、全体のダイナミクスが mf(メゾフォルテ)の場合:

・メロディの伸びる音: f(フォルテ)程度

・脇役の動く音: mp(メゾピアノ)程度

このような極端なコントラストを意識して演奏することで、ようやく適切なバランスが取れます。全体として mf の領域に聴こえてくればいいのです。

さらに言えば、脇役の出始めの音は mp よりもさらに小さくから始めても構いません。

聴取者に与える印象の重要性

要するに、上記譜例の場合は「ドーーーーーーー」というメロディに聴こえて欲しいのであって、「ド シ ラ ソ ファ ミ レ ド」というメロディに聴こえることを避けたいのです。そのためにも、打鍵し終わったメロディの音をずっと聴き続けましょう。そうすることで、他の音とのバランスを適切に取ることができます。

ピアノは減衰楽器なので、長く伸びる音を物理的に持続することはできません。したがって、「骨太な音で弾いておいて、かつ、その音を聴き続ける」ことが唯一の解決策なのです。

‣ 実用例①:J.S.バッハ「ポロネーズ BWV Anh.125」

J.S.バッハ「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻 ポロネーズ BWV Anh.125」

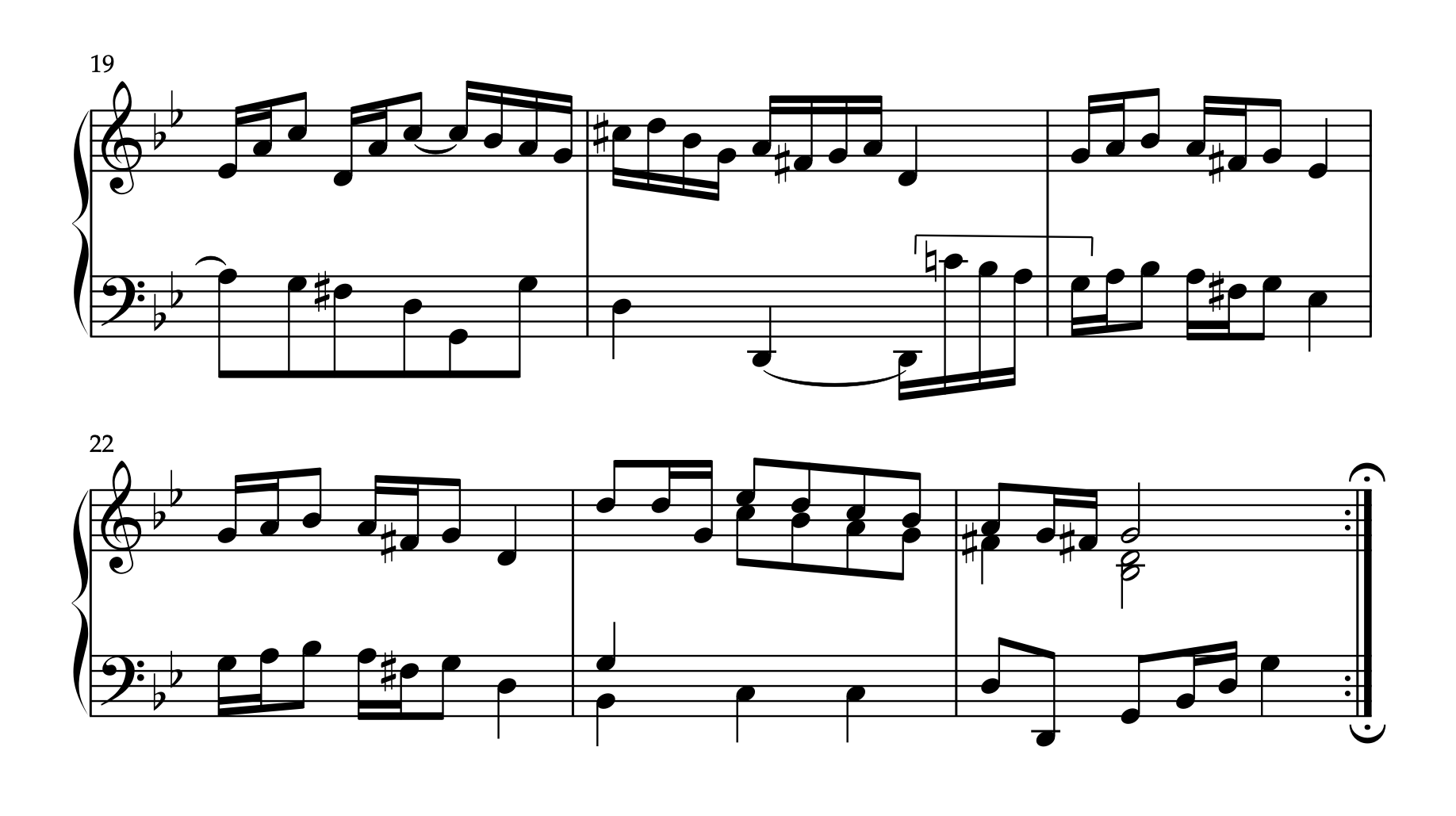

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、19-24小節)

20-21小節のカギマークで示した部分を見てください。この例では、伸びるメロディD音の一部から、枝分かれしてくるように順次進行で脇役的要素がこぼれてきています。

この作品はダイナミクスをコントロールできないチェンバロで演奏されることもありますが、ピアノで演奏する場合の重要ポイントは以下の2つです:

・伸びる音を、打鍵した後も聴き続ける

・伴奏の出始めの音は、小さくから始める

‣ 実用例②:J.S.バッハ「シンフォニア 第6番 BWV792」

J.S.バッハ「シンフォニア 第6番 BWV792」

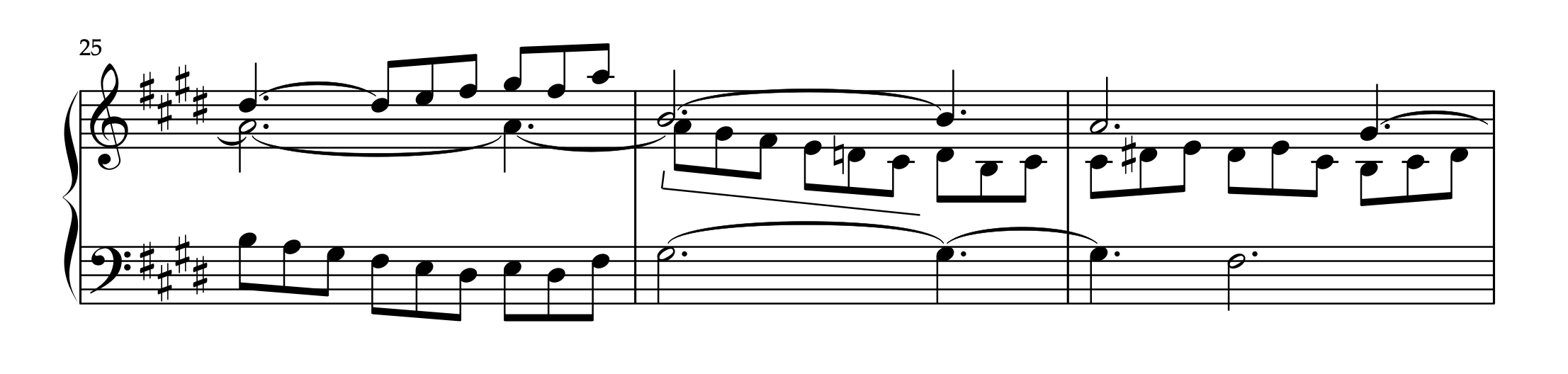

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、25-27小節)

カギマークで示した部分は、上記ポロネーズの例とは異なり、タイでつながれた音からはがれ落ちていく形のピールオフです。この例でも、持続音から滑らかに脇役の音が分離していく様子が見られます。

► 終わりに

ピールオフは、「はがれ落ちる」という視覚的なイメージを音楽に応用した演奏技法です。音楽的に聴かせるポイントは以下の3点にあります:

・主旋律(伸びる音)を音を出した後も常に意識し続ける

・脇役(動く音)のダイナミクスを大胆に抑制する

・特に初めのうちは極端に差をつけて練習してみる

この技法を理解することで、楽曲の構造がより明確に聴き手に伝わり、演奏の表現力が向上するでしょう。

【おすすめ参考文献】

本記事で扱った、J.S.バッハ「ポロネーズ BWV Anh.125」について学びを深めたい方へ

・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【J.S.バッハ ポロネーズ BWV Anh.125】徹底分析

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント