【ピアノ】リスト作品の演奏ポイント解説集:譜例付き実践ガイド

► はじめに

本記事では、リストのピアノ作品における実践的な演奏アドバイスをまとめています。各曲の重要なポイントを、譜例とともに具体的に解説していきます。

この記事は随時更新され、新しい作品や演奏のヒントが追加されていく予定です。

► 小品

‣ コンソレーション(慰め)第3番

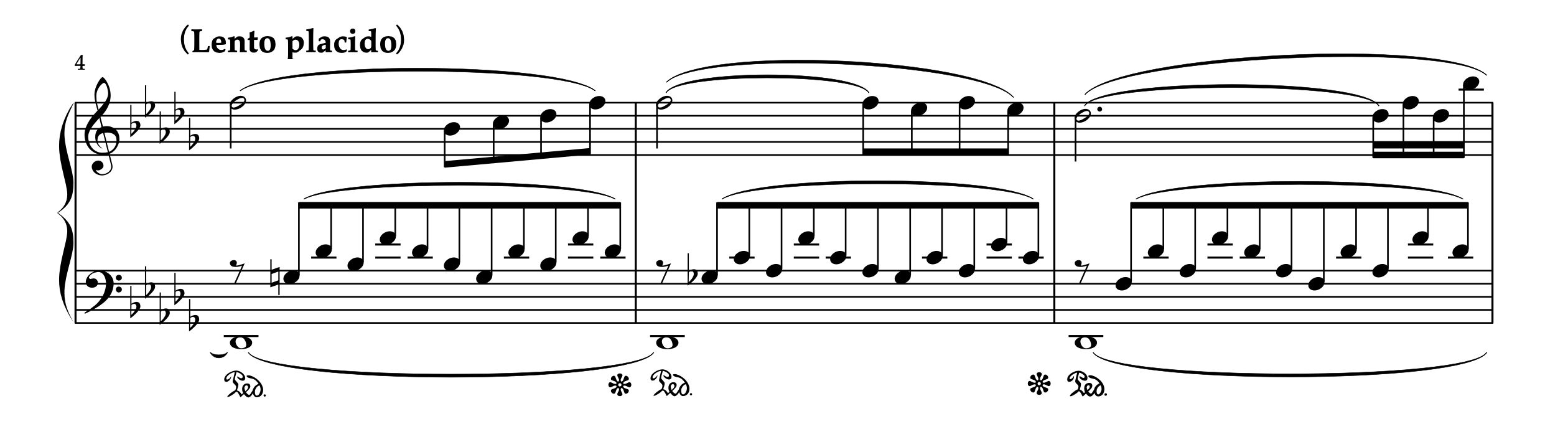

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、4-6小節)

演奏上の問題点:

4小節目と5小節目において、バス音が「タイ」で結ばれているにも関わらず、和声は変化しています。そのため、ダンパーペダルを踏み変える必要がありますが、踏み変えるとバス音が途切れてしまうという問題が生じます。

解決策:

・グランドピアノの場合:真ん中の「ソステヌートペダル」を使用することで解決可能

・ハーフペダリングであれば、グランドはもちろんアップライトで練習している方にも使える解決策になる

ハーフペダリングを適切に調整すれば、バス音を残したまま和声の濁りを避ける音響状態を作り出せます。このペダリングテクニックについて詳しく学びたい方は、以下の記事を参考にしてください。

【ピアノ】ハーフペダリングの基本と実践:音響原理から具体的な演奏技法まで

‣ 愛の夢 第3番

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、20-24小節のメロディ)

演奏のポイント

レッド音符で示したDes音とFes音:

この2箇所にクライマックスが設定されています。咳き込むような執拗な反復、音域の推移、アクセント記号を総合的に考慮すると、エネルギーの配分はDes音<Fes音となります。したがって、22小節目のFes音により大きなクライマックスを作りましょう。

ブルー音符で示した23小節目頭のFes音:

この音は「エコー」のような効果を持たせ、やや控えめに演奏します。直前のレッド音符Fes音と同じ音色にならないよう注意し、先行するFes音の響きの余韻に溶け込ませるイメージで表現してください。

シンプルなメロディだからこそ、楽譜が要求する細やかなニュアンスを適切に読み取り、音として表現することが重要です。

► 中規模以上の作品

‣ 伝説 より 第2曲 水の上を歩くパオラの聖フランチェスコ S.175 R.17

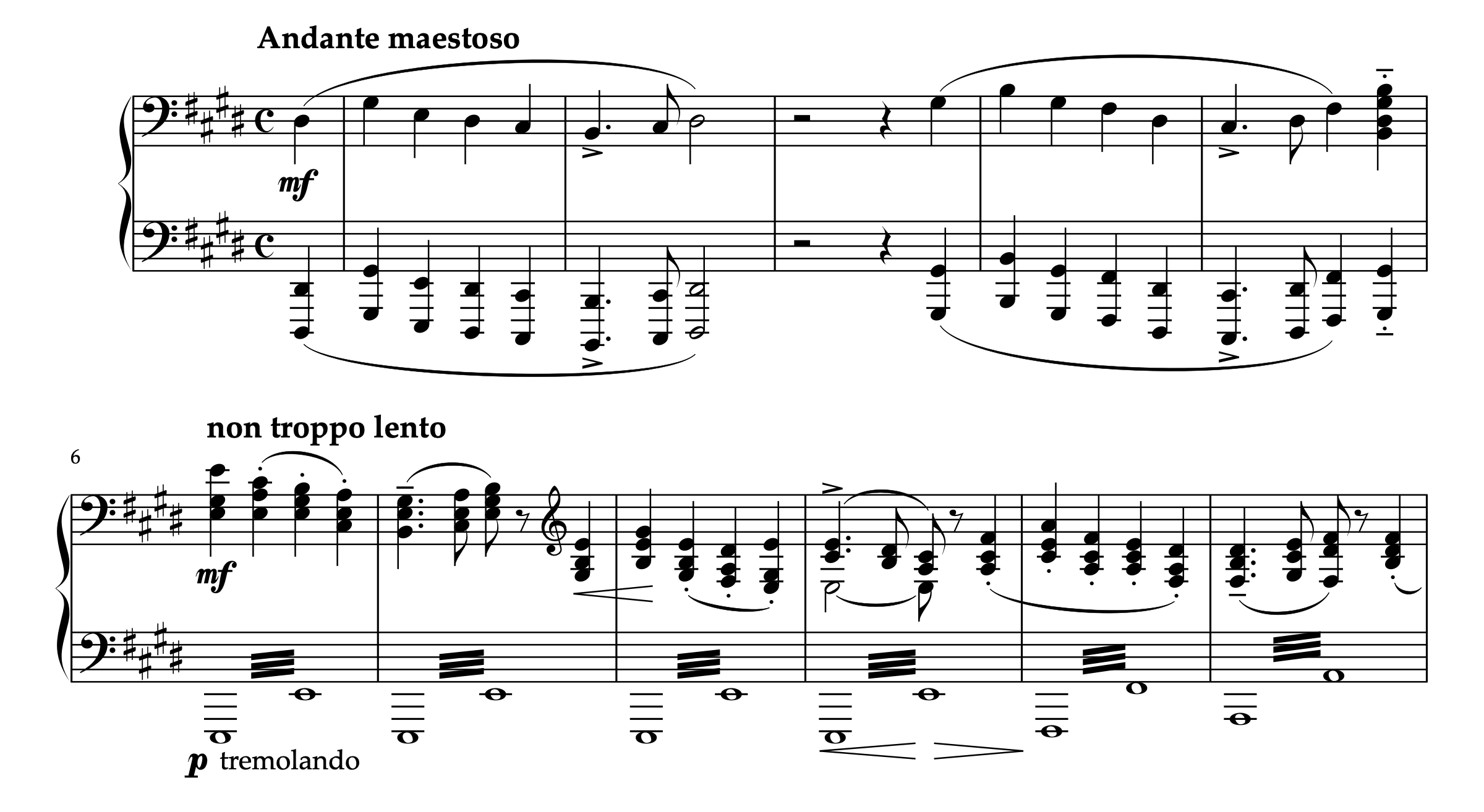

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

1-5小節の演奏ポイント:

2オクターヴユニゾンでテーマが演奏されますが、すべての音を均等の強さで弾くのではなく、多様な表現を追求しましょう。2オクターヴのうち、どのラインをどの程度のバランスで聴かせるかによって、音色を際限なく変化させることができます。

・上声部を強調:明るい音色で輪郭が明確になる

・中・低声部を強調:深みのある音色で響きが重視される

これらは微細な差異ですが、そうした繊細な表現こそがピアノという楽器の真価といえます。作曲家が指示したのは「mf の音量領域」という大枠のみであり、その中での各声部のバランスは演奏者の解釈に委ねられています。

6小節目以降の演奏ポイント:

・左手のトレモロは背景の弱奏太鼓連打を模したものであるため、決して前面に出さないよう注意

・これは「アンカウンタブル」なので、きちっとリズムがソルフェージュできない「ぼやかした表現」が欲しい

・ピアノソロでのトレモロは「オーケストラ的表現」であることを認識する

・右手和音はトップノートを明確に歌わせ、単なる音の塊にならないよう配慮

・右手パートの書法的に音楽が縦割りになりがちなので、横の流れを意識する

トレモロには、「カウンタブル」と「アンカウンタブル」があります:

カウンタブル

「カウントできる」の意で、きちんと音符で記譜されているトレモロなどはカウンタブルに属す

アンカウンタブル

「カウントできない」の意で、トレモロ記号で書かれた「とにかく速くトレモロする」タイプのものを指す

‣ バラード 第2番 S.171 R.16

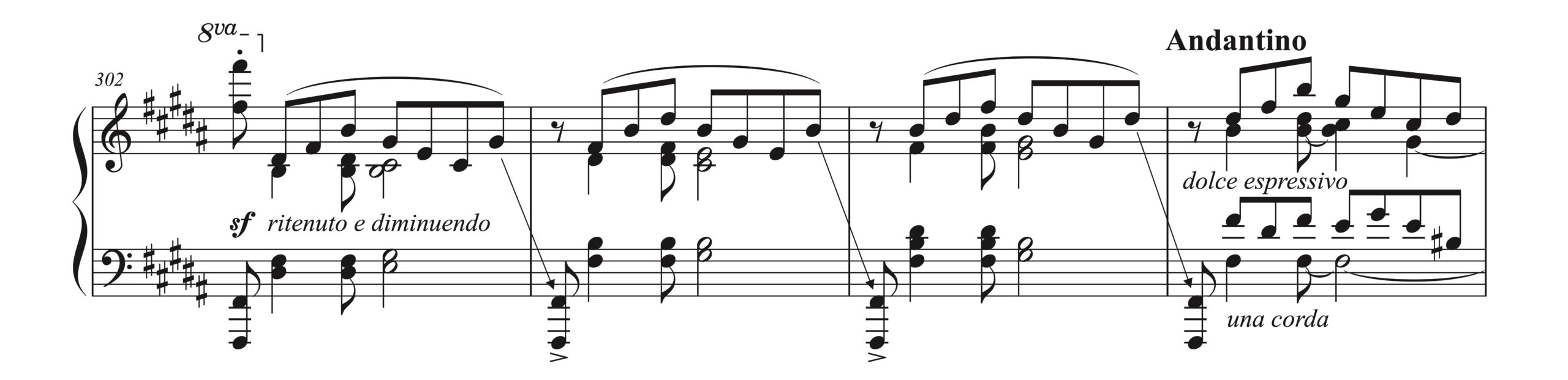

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、302-304小節)

両手ともに1小節単位のフレーズが構成されています。このような箇所では、「各フレーズをいかに自然に受け渡すか」という視点を持って練習することが重要です(矢印で示した部分)。この譜例は ritenuto の中での演奏であり、小節の変わり目で不自然な「間」が生じると音楽の流れが台無しになってしまいます。

意識を持ったうえで、自分の音を注意深く聴きながら練習を重ねることが不可欠です。必ず録音&チェックを行ってください。

「シンプルな箇所ほど難しい」という格言は、こうした「さりげないつなぎ」の重要性を示している側面もあります。

► 編曲作品

‣ シューマン=リスト「献呈」

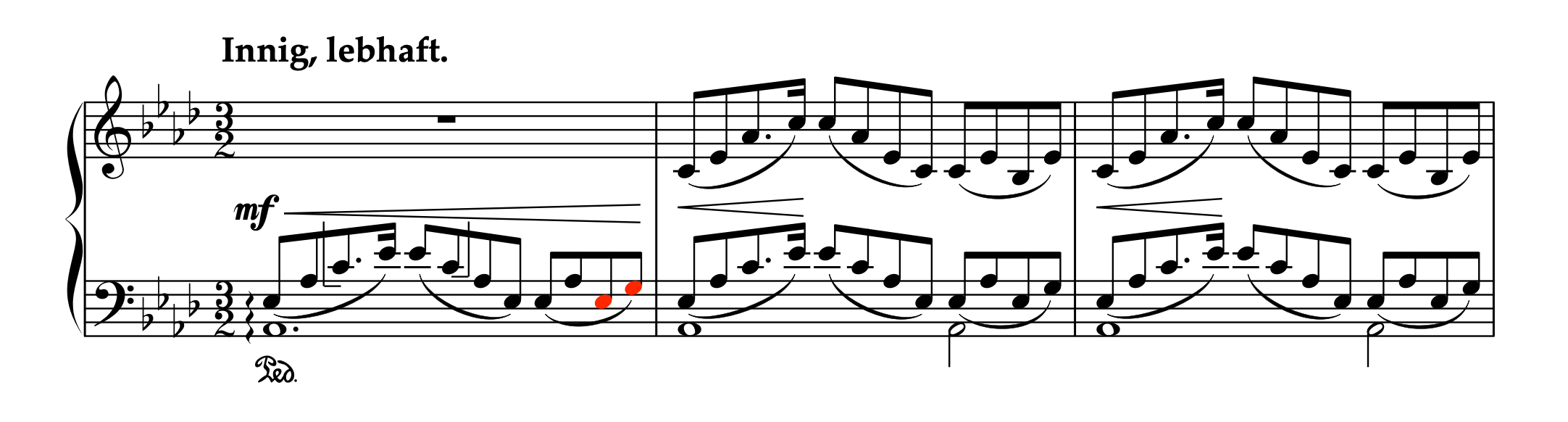

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、曲頭)

ペダリングの注意点:

1小節目のレッド音符で示した箇所では和声が変化し、「主音上のⅤ」と呼ばれる和声進行となります。そのためダンパーペダルの踏み変えが必要ですが、この際にバスのAs音を左手小指で保持していなければ、低音の音響的連続性が断たれてしまいます。

解決策:

カギマークで示した音を「右手」で演奏することで、左手小指の音を継続させることができます。2小節目以降は上段が登場しますが、1小節目とは異なりバス音が2分音符で再度演奏されるため、上記の問題は生じません。

► 終わりに

リストの作品には、独特の音楽語法と表現技法が詰まっています。

本記事では、実践的な演奏アプローチを紹介していますが、これらはあくまでも一つの解釈として捉えていただければと思います。

今後も新しい作品や演奏のヒントを追加していく予定ですので、定期的にご確認いただければ幸いです。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント